新見白描《晚唐敦煌菩薩像幡》探微

龍德俊

內容摘要:香港近墨堂書法研究基金會藏有一件晚唐敦煌菩薩像幡。菩薩以黃色礦物顏料白描于幡上,無題名。像幡另附有張大千題跋的一件小手卷,注明另存兩件在“故都”及張氏手上。筆者成功搜集了這兩件的圖片及資料,透過整理及拼合圖片,認為三件應為同一件長幡,被當時出售者一分為三。筆者嘗試鉤沉并梳理國內及海外所藏同類型的白描敦煌菩薩像幡,發現不乏長幡的例子,期望以此文章引起更多學者對這類像幡的注意和認識。

關鍵詞:敦煌像幡;白描菩薩;張大千;大風堂

中圖分類號:K879.21;K879.21 文獻標識碼:A 文章編號:1000-4106(2017)05-0029-13

A Study on a Late Tang Buddhist Banner from

Dunhuang with an Image of Bodhisattva

LONG Dejun

(Jinmotang Calligraphy Research Foundation of Hong Kong, Jiulong, Hongkong)

Abstract: A Dunhuang Buddhist banner with a Bodhisattva image from the late Tang period was acquired by the Jinmotang Calligraphy Research Foundation. The banner is well preserved, though lacks a title, the printed Bodhisattva image is outlined clearly in yellow. Fortunately, Zhang Daqians inscription, which was mounted as a small scroll, mentioned that there were two other parts of the banner collected respectively in the“Ancient Capital”and in his own collection. By examining related images and materials, the author has come to believe that these are three parts separated from a longer original long banner. He has therefore begun locating Dunhuang Buddhist banners and related line drawings in both domestic and foreign museums and institutions, hoping to draw more attention to this type of artifact.

Keywords: Dunhuang Buddhist banners; line drawing Bodhisattva; Zhang Daqian; Grand Wind Hall

2014年北京嘉德春季拍賣會,一件敦煌出土的晚唐白描大幅菩薩像幡拍出,為香港近墨堂書法研究基金會競得。此幡自敦煌藏經洞出土后經張大千及日本藏家流傳至今,保存完好。有鑒于敦煌像幡研究資料尚少,茲簡介如下,請教于方家大雅。

一 相關背景簡介

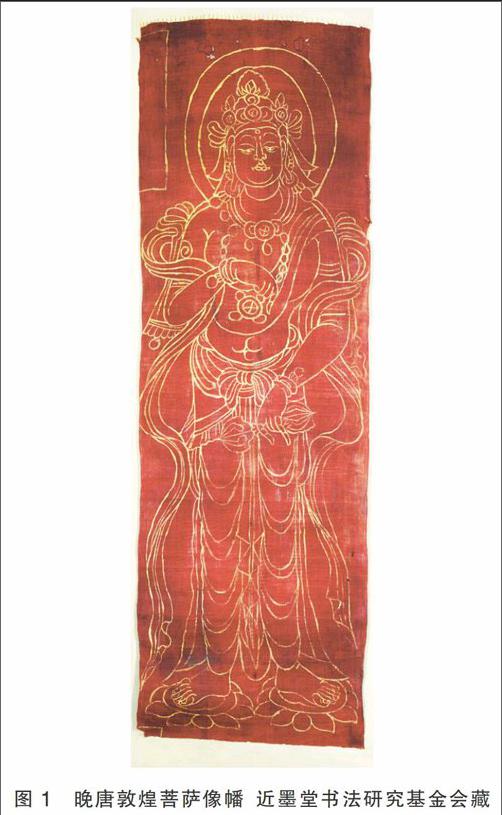

像幡(下文以近墨堂藏品編號統稱,即“近墨堂1005.hg?譹?訛”)高182厘米、寬57.5厘米,朱紅色絹,未經裝裱,絹幅懸飄在紙質立軸前方。畫面呈長條立像,用黃色礦物顏料白描于絹上。菩薩雍容華貴,體態優雅,面頰豐圓,雙肩飽滿,細腰長臂,腰略呈S形體態。頭戴三珠花鬘寶冠,后有頭光,頂懸折枝花蓋,上身裸露,輕披飄帶,頸飾瓔珞,戴臂釧和腕釧,左手低垂持金剛杵。腰裹長裙,跣足踏于蓮花上。其左上方有一個長方形框,但未題寫菩薩名(圖1)。

像幡的左下角有一1.5厘米見方的缺口,系C14檢測取樣所致。據檢測報告,像幡年份在公元780至990年的兩百年間,取其中間值約公元880年,即屬于晚唐時期。

近墨堂1005.hg附有張大千1954年所寫的題跋,另裱成小手卷,記錄此幡來歷,為張大千于上世紀40年代在敦煌時期所得,后轉讓,估計轉手時間為書此題記的1954年左右(圖2):

此幡共十六段,為朱梁時(河)歸義軍節度使檢校太師兼托西大王譙郡開國公曹議金(右題名見安西榆林窟第十窟)供養物。光緒二十六年庚子四月廿七日,漠高窟第一百五十一窟發見,其十三段為司坦因攜去,其一今在故都,予從敦煌一士紳家得二幅,此其一也。畫法純用吳生筆意,所謂蒪菜條者。絹素完好,猶可考見當時織物之矩度。甲午(1954)十一月,張大千題。

張大千的題記有四個重點:

第一,提及像幡為唐末歸義軍時期曹議金供養物,但無實質證據支持此說。曹議金是五代時期執掌歸義軍政權的沙州節度使,整個曹氏政權統治時期跨度由五代時期起始(914),下延至宋初被西夏入侵占領才結束(1036)。有關敦煌曹氏家族的來歷,長久以來仍是學術上備受關注的問題,此不贅言?譺?訛。張大千僅提及曹議金,而未提供更多線索。故這幅被張大千認定為曹議金舊物,尚無證據支持。

第二,提出此畫在第151號窟內發現。所謂“莫高窟第151號窟”,即張大千當年對莫高窟所編窟號。秦孝儀為《張大千先生遺著漠高窟記》作序說:

自匈牙利地質學家洛齊氏發現莫高窟寶藏后,即向西歐人士揄揚。為敦煌各窟擇要編號者,以法人伯希和氏最早。然遺漏乖處,未能盡免。及至蜀郡張大千先生,摹畫敦煌,重新編號,乃首尾秩然,便于巡覽。[1]endprint

而“莫高窟第151號窟”,張大千書中的解釋是:

此即世所傳藏經洞也。蓋宋時避西夏之亂,藏經于此。其初原為唐窟,窟內壁畫儼然唐人之作也。[1]313-317

據此可知,此像幡應是從當年王道士發現的藏經洞,即敦煌研究院編號第17窟流散出。

第三,有關此幡的流傳。張氏提及此幡原有十六段,十三段為斯坦因攜去,張大千從敦煌一士紳手中得到兩幅,此畫幡為其中之一,另外一幅“在故都”。張大千所記的十六段雖未發現全部實證,但類似畫幡確可以在大英博物館、法國吉美博物館以及北京故宮等處找到。

第四,張氏認為此畫有吳道子畫風。所謂“蒪菜條”筆法,是宋人對吳道子畫法的描述,或許能夠在此畫找到印證。此點后文再述。

二 相關像幡之比較

(一)北京故宮博物院

張大千提到原有十六段中的一段像幡“在故都”,搜查國內博物館所藏的敦煌藝術品,估計張氏所言應是指現藏于北京故宮博物院的《五代菩薩像長幡》?譹?訛(圖3)?譺?訛。

該像幡原為私人收藏,后歸國家文物局,并調撥至故宮博物院收藏。絹高250厘米、寬 57厘米,同是朱紅色絹地黃色線條,仔細觀察絹上作品主體,無論在菩薩的衣著裝飾形象、描繪方式以及顏料都與近墨堂1005.hg極度一致。稍有不同的是北京像幡尚保留三角形幡首,中間繪有坐佛一身,下更有云頭紋和幔帳紋等圖案。值得注意的是,故宮藏像幡菩薩腰部稍向右擺,而近墨堂1005.hg像幡則是恰恰相反,而雙手的姿態、所持法器、法印、頭冠不同。

近墨堂1005.hg測量得出的寬度為57.5厘米,北京故宮藏像幡是57厘米。由于像幡寬度并不是很規則,以及測量時張馳松緊程度的誤差,可視為尺寸等同。筆者猜想這兩幅像幡是同一幅上下相接的,北京故宮所藏確定是長幡的最頂部一段。以像幡尺寸、顏色、筆法判斷,應該屬于同一位作者的同一系列作品。

(二)張大千大風堂舊藏

張大千題跋說“予從敦煌一士紳家得二幅,此其一也”。筆者嘗試翻閱近現代圖錄中有否出現流散的張氏像幡,發現張大千編《大風堂名跡》第4集記載一件紅絹的菩薩像幡(下文統稱為“大風堂舊藏”),可惜尺寸未詳(圖4)?譻?訛。

無論從顏色、畫風、主題各方面比對,大風堂舊藏跟故宮像幡和近墨堂1005.hg都十分一致。仔細觀察這件像幡,左上角有一個長方形框線,用以題寫菩薩像名,頂部被裁剪;恰巧的是,近墨堂1005.hg的左下角卻有長方形框線的開口。《大風堂名跡》書中并未著錄藏品尺寸,然而根據張大千為近墨堂1005.hg題跋說“予從敦煌一士紳家得二幅”以及兩者都曾為張大千舊藏的證據,這兩件像幡基本可以判定原本上下連接的(圖5)。

(三)旅順博物館

旅順博物館館藏一件“南無延壽命長壽王菩薩”像,縱108厘米、橫61厘米,菩薩立像以赭色線條描繪,下半身殘缺。頭戴寶冠,冠巾垂肩,寶冠中央為化佛,頭光周圍飾以朵云紋,胸佩瓔珞,右手屈伸胸前,臉頰豐腴,眉毛細長,雙目平視,神態慈祥。左上角有菩薩題名。據知出自新疆吐峪溝, 1929年入藏?譹?訛。此件菩薩長幡的繪畫風格與本文探討的不同,亦沒有直接關聯。

(四)海外博物館──法國

筆者以“國際敦煌項目”數據庫為基礎,嘗試搜集散處法國的紅絹資料,試圖找出更多這種近似寬度、也是多尊菩薩長幡的例子,結果在法國吉美博物館發現紅絹長幡藏品5件。按風格,其中4件《紅絹地銀泥觀世音》應屬同一長幡系列?譺?訛,資料見于表1?譻?訛。

按博物館編號推測,EO3657/1bis和EO3657/ 2bis應是同組,而EO.1418菩薩頭部上部明顯地有另一尊菩薩像的腳和蓮花座,風格與其他3幅畫幡吻合,至于EO.1137頂端畫有幔帳紋,應該是幡的最頂端。四者皆有題寫菩薩尊名,分別是“南無苦救觀音菩薩”、“南無壽命觀音菩薩”、“延壽命觀音菩薩”及“南無救苦觀世音菩薩”,說明這種接近60厘米寬度的菩薩像幡,確實有多尊菩薩像的長幡形制存在(圖6)。另外,館藏還有一件EO.3657/3bis《紅絹地黃繪長壽王菩薩》,縱165厘米、寬 60厘米,右上方有方形框題寫菩薩名“延壽命長壽王菩薩”(圖7)?譹?訛。

這4件長幡都是以一尊菩薩為一段的模式被切割收藏。可惜的是,未知這是否已是紅絹長幡完整的尺寸,而且,博物館未有記錄入藏時為何分割為四段的情況。筆者估計是當時販賣者為了盈利更多,從而分割為四段。

(五)其他館藏單色長幡例子,以海外大英博物館為例

以張氏所言“其十三段為斯坦因攜去”為線索,筆者翻查斯坦因當年撰寫的考古筆記和大英博物館藏品資料,包括《西域考古圖記》(《Serindia: Detailed report of explorations in Central Asia and westernmost China》)[2]、大英博物館官方網站?譺?訛、韋陀《西域美術:大英博物館藏斯坦因收集品》( The Art of Central Asia: The Stein Collection in the British Museum)等書提供當年在藏經洞攜去的文物清單[3]以及印度國立博物館(新德里)所出版的圖錄[4],可惜未發現其他十三段紅絹菩薩幡的相關記載。

大英博物館只藏有零星的紅絹碎件及其他單色白描像幡。由于形制及畫風與張大千經手的像幡相似,而且張大千只是聽說被斯坦因攜去了十三段,所以也未必屬于同一像幡的十三段,即大英博物館所藏的單色像幡,也有可能就是張大千誤聽誤傳被斯坦因攜去的十三段。兩件零星的紅絹黃繪碎件(編號:1919,0101,0.285及1919,

0101,0.304),其中幡首(編號:1919,0101,0.285)與北京故宮像幡紅絹內容風格相似。大英博物館的幡首碎件頂部無黃色絹布斜邊,寬為27厘米,較北京故宮藏像幡的57厘米差不多窄了一半。endprint

另外,該館藏有紺地和黃絹的白描菩薩像長幡6件(表2)。

這幾幅白描長幡有幾個共同點:一、繪畫手法為白描;二、除了日曜菩薩像幡,其余都是多尊菩薩或佛坐像上下排列的畫像,最多者有十尊佛坐像,少的也有三、四尊菩薩,多為殘件,尚不能判斷完整的長幡有多少尊菩薩像,最長的為黃絹墨描菩薩像幡,共有8米多,這種長幅巨作,十分醒目;三、長幡寬度都在30厘米以內,大約是近墨堂1005.hg菩薩像的57.5厘米寬度的一半,幡身緣和坪界顯得較為窄長。有趣的是,學者研究過這些大英博物館的紺地白描長幡及黃絹墨描長幡,在海外亞洲地區也能找到尺寸和內容相同的作品。韓國國立中央博物館就有此類長幡(按:筆者不排除其他地區也有相同的此類像幡),相信源流都是同出一地。如據王惠民先生搜集指出:“朝鮮總督府博物館成立于1924年,1945年改名韓國國立中央博物館,有藏品約15萬件,其中就有日本大谷探險隊的從敦煌、新疆獲得的文物2000多件,最著名的是吐魯番發現的伏羲女媧圖……1916年大谷光瑞為了抵債,將二樂莊及部分文物賣給久原房之助,久原轉贈時任朝鮮總督的寺內正毅,其中就有敦煌文物。韓國藏的大谷文物目錄見《新西域記》卷下附錄二《朝鮮總督府博物館中央亞細亞發掘品目錄、關東廳博物館大谷家出品目錄》。”?譹?訛

敦煌出土像幡的寬度,據學者研究,皆約60厘米左右。英國學者安娜·法蘭(Anne Farrer)曾提到斯坦因在敦煌獲得的敦煌絹畫每幅尺寸皆在60厘米以下?譺?訛,也與各家博物館所公布的資料符合。觀察近墨堂1005.hg,紅絹兩側織法,原幅寬度應未經剪裁,可想象畫芯為60厘米左右,寬度是當時織布機所限最大寬幅和形制。

三 再談敦煌像幡的功用與形制

上文以法國吉美博物館藏紅絹銀繪菩薩像、大英博物館藏紺地線描菩薩像幡等作為旁證,說明在長絹上白描多尊菩薩的情況確實存在,再加上張大千可靠的題跋,我們相信,故宮像幡、近墨堂1005.hg和大風堂舊藏三尊菩薩幡應原為同一長幡,近墨堂1005.hg是多尊菩薩像巨幅像幡的一部分。接下來,筆者試圖就巨幅像幡的尺寸和形式作出探討。

在此先討論一下幡的長度與其實際用途和形制的關系。學者認為幡懸掛在堂內柱上,或佛堂之前庭,或附著于傘蓋四隅,用作消病除災、發愿供養[5](圖8);也有學者認為是“掛在屋外柱子頂端,用作進行宗教儀式和敬拜活動之用[6],如莫高窟第148窟藥師經變中,可見像幡高掛寺廟之旗桿頂端,廟內的僧人正在跪坐聽法(圖9)。其他的用途可參考日本學者引路菩薩的“引魂幡”的解說,王銘先生提出在唐末喪葬時使用畫幡的[7,8],此處不贅言。從敦煌壁畫中可見,幡身因為尺寸極長,故要高懸半空飄揚,場景壯觀。

就目前所見到的畫幡形制,王樂、趙豐先生繪制了一個圖表(圖10)?譹?訛,法國吉美博物館藏有較完整的畫幡實物可一見其形制(圖11)?譺?訛。

另外,從文獻資料查閱畫幡的長度,發現唐代玄奘所譯《藥師琉璃光如來本愿功德經》記載了制作畫幡供養藥師佛的經過,透露了幡的用途與尺寸之間的關系:

若有病人,欲脫病苦,當為其人,七日七夜,受持八分齋戒。應以飲食及余資具,隨力所辦,供養苾芻僧。晝夜六時,禮拜供養彼世尊藥師琉璃光如來。讀誦此經四十九遍,然四十九燈;造彼如來形像七軀,一一像前各置七燈,一一燈量大如車輪,乃至四十九日,光明不絕。造五色彩幡,長四十九拃手,應放雜類眾生,至四十九,可得過度危厄之難,不為諸橫惡鬼所持。?譻?訛

這段記載提及畫幡“長四十九拃手”,相對于較早隋代達摩笈多譯本《佛說藥師如來本愿經》,與同句子“當造五色彩幡長四十九尺”校勘之下,“拃手”當與“尺”同為長度計量單位并從其派生而來,意思即是指手掌張開后,五指最長距離計算的長度。就經文所指,當時信徒為了“欲脫病苦”和“禮拜供養彼世尊藥師琉璃光如來”,才需要燃燈和懸幡以消災解難。

對照王樂所提法國吉美博物館藏《唐咸通十四年(873)正月四日沙州某寺交割常住物等檢點檢歷》(PelliotChinois 2613)[9],其中講到有尺寸概念的絹幡多處,說明菩薩畫幡屬于寺廟常備之物,長短大小不一,列舉如下:“一丈兩尺絹幡壹口”、“四十三尺大絹幡肆口”、“六尺緋絹幡陸口”、“四十九尺大布幡捌口”、“等身布幡三十口”、“四十九尺大絹幡三口”、“紅絹大幡額壹長肆拾肆尺五吋”、“等身彩破碎絹幡三十口”、“等身銀泥幡貳拾肆口”、“大絹幡壹拾肆口各長肆拾玖尺”、“壹拾玖尺布幡拾柒口”、“菩薩幡貳拾貳口各長九尺”、“肆拾玖尺大絹幡壹拾柒口”、“等身銀泥幡壹拾貳口”、“等身錯彩絹幡壹拾伍口”。可知其中最長的絹幡是49尺,的確與上述《藥師琉璃光如來本愿功德經》文獻相吻合。而文中亦有提及紅絹長“肆拾肆尺五吋”的例子。

需要指出的是,這種巨形長幡亦能在藥師經變為主題的敦煌壁畫找到線索,細閱有關藥師經變的研究,王惠民先生已經觀察到壁畫中的這個特點(圖12):“《藥師經》中有具體的燃燈數目,幡的具名和長度,這是其他佛經所缺乏的,從中可見《藥師經》對燃燈和懸幡的重視。燃燈、樹幡也是此前此后藥師經變的主要特征,而220窟藥師經變中的燈、幡是所有藥師經變中最大的,充分體現了《藥師經》的主題。”[10]

理解了以上文獻和壁畫的資料,我們更能明白敦煌長幡的意義。進一步搜查現時有關唐代對應“四十九尺”的實際尺寸,得出的結果說法不一致[11]。外國學者韋陀按唐代的長度單位換算后,認為這應相等于現代的12.25米?譹?訛;王樂又曾指出唐尺1尺約等于30厘米(至于據曾武秀先生指出,中國目前出土唐尺的長度介乎29—30厘米之間),而以保存唐代文物著名的日本正倉院,所藏的唐尺和仿唐尺與此標準相符,他更總結“隋和唐初官定尺度長29.6厘米。中唐以后,微有延伸,至唐末五代,達到31厘米左右”[9]171-174。

王樂據唐尺為30厘米左右的標準,并結合出土的敦煌文書,考證并估計各種畫幡的實際尺寸:“幡的尺寸沒有特別的規定。常見有大幡、小幡的稱呼,但實際并無一定的尺寸及大小標準,多視方便而為。敦煌文書中出現的幡的尺寸有6尺、7尺、9尺、12 尺、19尺、43尺、49尺。文書P.2613《唐咸通十四年(873)正月四日沙州某寺交割常住物等檢點檢歷》記載了從6尺到49尺的7種不同類型的幡(表1)。可以推測,敦煌文書中提到的小幡的尺寸不超過2m,而大幡則為13—15m左右……所有較完整的幡中,高度為130—200cm的幡所占比重最大。但實際上,幡的尺寸應該遠不止此。我們可以從殘存的幡足推算出幡的大概尺寸。現藏于敦煌研究院的一條幡足殘長為264.0cm,原幡尺寸應超過5m。此外,吉美博物館中有兩根長分別為610.0cm(EO.3649)和 860.0cm(EO.3651)的絹帶。如推測成立,用此類絹帶做幡帶的幡的高度可能為肆拾玖尺(約15m)或肆拾三尺(約13m)上下,與敦煌文書所記錄的大幡尺寸吻合。”[12]endprint

就現時各博物館收藏所見,未找到一件完整巨幅長幡,然而據大英博物館所藏的一件五代后周顯德三年(956)菩薩長幡(Stein no:Ch.xxiv.008),頂部書寫發愿文,內文記載“敬畫四十九尺幡一條,其幡乃龍鉤高曳直至于梵天”(圖13)。這件多尊菩薩長幡以紅線描繪,略施敷染,幡上題記祈求家人平安,正好印證《藥師經》的內容,而且這里指出擁有此“四十九尺”長幡的供養人名叫任延朝,是一位有“銀青光祿大夫檢校工部尚書兼御史大夫上柱國西河郡”朝廷職銜的官員?譺?訛,可以證明巨幡不是當時普通百姓能擁有。可惜此件畫幡也因裁剪而未能保存完整長度?譹?訛。

反觀如今這幅張大千舊藏菩薩像幡,雖僅剩不到2米的長度,卻已經知道與故宮菩薩幡及大風堂舊藏理應是多尊菩薩像長幡的一部分。容許筆者大膽猜想的話,倘若張大千所言“共十六段”屬實,此像幡原幅時可能更不止一幅。如果十六段的長度是均等的話,按照剛才四十九尺相等換算,大概等于兩幅四十九尺像幡。試想兩幅10米以上長、60厘米寬的像幡懸掛于廟堂的氣派,這定為身份極為顯赫者所供養,這或許正是張大千猜想為曹議金供養之物的原因。

四 “蒪菜條”與晚唐敦煌菩薩像幡

中的繪畫技巧比較

張大千在題跋中提到近墨堂1005.hg “純用吳生筆意,所謂蒪菜條者”。“吳生”指的是唐代畫圣吳道子,所謂“蒪菜條”即后人形容吳道子白描的一種筆法。以下我們嘗試在文獻中爬梳蒪菜條所表達的意義。

以“蒪菜”比喻論畫,最早見于米芾《畫史》:

蘇軾子瞻家收吳道子畫佛及侍者志公十余人,破碎甚,而當面一手,精彩動人,點不加墨,口淺深暈成,故最如活……二天王皆是吳之入神畫,行筆磊落,揮筆如蒪菜條,圓潤折算,方圓凹凸。[13]

但此處是否米芾親眼看到吳道子的畫像而下的評語?蘇軾收藏的是否都是真跡?我們都沒法探求真相。但我們從米芾的評論中得知蒪菜條的特色是“圓潤”,所指是行筆線條的形狀。

后來,元代湯垕《畫鑒》云:“吳道子筆法超妙,為百代畫圣。早年行筆差細,中年行筆磊落,揮毫如蒪菜條。”[14]這里指吳道子運筆的速度干脆利落,也借用了米芾說法。

宋人趙希鵠《洞天清録》中《古畫辨》云:

畫忌如印,吳道子作衣紋,或揮霍如蒪菜條,正避此耳。由是知李伯時、孫太古專作游絲,猶未盡善。李尚時有逸筆,太古則去吳天淵矣。?譺?訛

直至清代,顧復《平生壯觀》卷6:

《洛神圖》絹素二丈有半,人物四寸余,衣褶如蒪菜條。人物六寸,衣褶蒪菜條。?譻?訛

陶梁在《紅豆樹館書畫記》中評價一幅《明丁云鵬觀音像》:

衣折純用蒪菜條法,意欲力追吳道元也。?譼?訛

吳升《大觀錄》評價《天龍八部圖》:

頭面、手足、衣褶俱作飛白法,而行筆磊落,若蒪菜條。?譽?訛

歸納以上文字:第一,蓴菜條的應用,本只指畫在人物衣褶上,后來清人吳升認為也指臉相手足的描畫線條。第二,蓴菜條也適用于畫在“六寸”抑或“四寸”的人物。第三,據趙希鵠的話理解,蓴菜條與謹慎的“游絲”筆描應是一個對比,線條應是粗獷大膽而富有活力,所對應的應是米芾所說的“圓潤折算,方圓凹凸”。

從實物方面觀察蓴菜,又名水葵,睡蓮科,可為煮食入菜之用。蓴菜葉圓,用來形容線條筆法似不合適。而采摘后的蓴菜,葉子會卷起來,滑潤肥厚(圖14),反而似乎有點像書法線條的樣子。有論者從《說文解字》里找到“蓴”字是“蒲叢”的解釋,以為“蓴菜條”是長條形近似蘭葉形狀的“蒲葉”[15]。然而蓴菜畢竟是指可食之菜。蘇軾《次韻寄劉燾撫寄蜜漬荔枝》“不惟千里蓴羹”?譹?訛、張耒《耒將之臨淮旅泊泗上屬病作迎候上官不敢求告比歸尤劇疏拙無以自振但自憫嘆耳》“蓴菜碧鱸秋正美”?譺?訛、陸游《戲詠山陰風物》“湘湖蓴菜豉偏宜”?譻?訛,可見,蓴菜作為一道菜■,頗為歷代詩人喜愛而入詩誦唱?譼?訛。既然蓴菜可食,那么米芾所指絕不可能是蒲草之義。

可惜的是,吳道子畫多繪于壁上,由于歲月和戰爭破壞,吳畫應該已無真跡流傳。故此后人在研究吳道子的用筆技巧時,就憑米芾這“蓴菜條”幾個字,確實難與圖像對應。有感中國文字描述之模糊,也不進行更多訓詁考釋,以免陷入蓴菜條沒有結論的聚訟。不過,就以上我們在文獻中鉤沉吳道子蓴菜條的特點,再細加比對敦煌出土的白描畫以及現存比較可信的唐代畫作互相比較,嘗試理解和推測出唐代白描畫的風格技法,來猜想吳道子高超的筆法,理應能得到一點線索。

日本正倉院以收藏唐代文物著名,院中收藏的一幅《麻布墨畫菩薩像》以麻布作畫,尺寸為縱長138.5厘米、寬長133厘米,由上下兩個橫幅雙拼而成?譽?訛。因以白描方式繪畫菩薩主題一類的畫作,無論在時代、繪畫主題、繪畫風格,都有值得比較之處。整幅作品主要以水墨白描,不作敷染色彩(圖15)。繪畫的菩薩坐在浮云上,雙腳交迭,上半身有衣帶翻飛,姿態輕靈,臉像豐腴飽滿[16]。《正倉院考古記》中提及這件藏品:

關于正倉院白描佛畫,通稱《麻布墨畫菩薩像》,于方一米之麻布上白描菩薩一尊,墨線飛動,用筆至為超妙,而衣帶飄舉,其勢圓轉,有如郭若虛所稱吳道子吳帶當風之妙者。伊勢專一郎氏曾據此像至疑白描之始于吳道子,可見此幀在繪畫史上之重要。[17]

反觀近墨堂1005.hg菩薩像,慶幸像幡上的礦物顏料都能大概保持原狀,讓觀者仍能感受到畫家純以筆觸表現豐富的線條姿態,體驗當時繪畫的風貌神韻。按其衣帶的抖動筆觸,可以理解到作畫者應該不是在案上完成的,而是以豎立的形式掛起來,在畫布上線描,而且畫家用的應是毛筆類的軟性筆,其特點如下:

第一,描繪長線條:特別是菩薩頭光、長飄帶和衣裙的長線條。線條多抖動,粗細寬窄不一;這種跳躍輕盈,有若草書的線條,正適于表現微風飄動的披帶以及貼身的綢緞,感覺有像米芾說“揮筆”或“揮毫”的感覺。這或許就是宋人郭若虛形容吳道子、曹仲達壁畫“吳帶當風、曹衣出水”之描述。endprint

繪此與真人大小相仿的菩薩像,技法極為高妙。由幾件敦煌出土白描畫幡以及正倉院《麻布墨畫菩薩像》,皆可以看到這樣輕松若舞的線條(圖16)。有趣的是,這種抖動線條、或稱“戰筆”,也早被外國的學者提及。英國學者韋陀認為敦煌白描畫幡“是以略帶抖動、不連續的快速筆法描繪的”[18]。

第二,描繪短線條:起筆、行筆、提筆,中間肥厚兩端稍尖,富有彈性和書法美感。短線條比較重視線條的圓潤感,無論大英博物館和近墨堂的像幡均能體現,如纓絡、雙手手掌、手臂、蓮花座等等。這似乎與卷起來的蓴菜有相似之處,所謂“衣折純用蓴菜條法”的筆法或源自于此。當畫幡的細節、內容交迭的愈多和復雜,這種圓潤有力的線條就會讓肌肉看起來更豐腴?譹?訛。

以上筆者通過搜集和分析這種白描絹地畫幡,并討論繪畫這種宗教類畫幡的筆觸技巧,希望讀者思考和關注張大千所說的蓴菜條。而晚唐期間這類宗教畫家,是否有參考和學習盛唐吳道子畫風?這些繪畫語言都是體現時代特征的實證。

總結而言,本文蒐集紅絹以及其他黃絹、藍絹類的白描像幡,寬窄不一,而就現時資料所見,亦未見有一幅接近15米的完整像幡出現,多是從一整幅像幡被裁剪后分散若干件后,保存至今。本文談及的這件張氏舊藏紅絹,按繪畫風格以及絹的接駁痕跡推斷,與故宮畫幡和大風堂舊藏屬同幅的可能性很大。現時所知的3幅,即使相加起來只約有6米,是否有剩余的菩薩像幡未知下落,希望能等待更多的證據出現再作考證。

后記:有關韓國國立中央博物館方面的資料和圖片,得到在韓國就讀的博士生李梅小姐協助,筆者在此特別致謝!

參考文獻:

[1]臺北故宮博物院編輯委員會.張大千先生遺著漠高窟記[M].臺北:故宮博物院,1985:1.

[2]斯坦因.西域考古圖記[M].桂林:廣西師范大學出版社,1998:450-507,520-622.

[3]Whitefield Roderick.The Art of Central Asia:The Stein Collection in the British Museum,vol.1-3[M], Tokyo: Kodansha International,1982-1983.

[4]Lokesh Chandra:Buddhist Paintings of Tun-Huang in the National Museum[M],New Delhi,New Delhi:Niyogi Books 2012.

[5]王樂,趙豐.敦煌幡的實物分析與研究[J].敦煌研究,2008(1):7-8.

[6]ML.Honey L.Hickman.Notes on Buddhist Banners[M], Boston Museum Bulletin,Vol.71,no.363(1973), pp. 4-20.

[7]沙武田.敦煌引路菩薩像畫稿——兼談“雕空”類畫稿與“刻線”[J].敦煌研究,2006(1):38-42.

[8]王銘.菩薩引路:唐未時期喪葬儀式中的引魂幡[J].敦煌研究,2014(1):37-45.

[9]趙豐.敦煌絲綢藝術全集:法藏卷[M].上海:東華大學出版社,2010:49-50.

[10]王惠民.敦煌隋至唐前期藥師圖像考察[C]//藝術史研究:第2輯.廣州:中山大學出版社,2000:316.

[11]曾武秀.中國歷代尺度概述[J].歷史研究,1964(3):163-182.

[12]王樂.法藏敦煌紡織品的形制[C]//趙豐.敦煌絲綢藝術全集:法藏卷.上海:東華大學出版社,2010:49-

50.

[13]米芾.畫史[C]//叢書集成初編.北京:中書書局,1985:10.

[14]湯垕.畫鑒[C]//叢書集成初編.北京:中書書局,1985:7-8.

[15]李杰.從線條型的表現形式斷代《送子天王圖》[J].作家雜志,2012(2):219.

[16]正倉院事務所.正倉院の繪畫[M].東京:朝日新聞社,1968.

[17]傅蕓子.正倉院考古記[M].上海:上海書畫出版社,2014:109.

[18]Whitefield Roderick.The Art of Central Asia: The Stein Collection in the British Museum,vol.1-

3[M],Tokyo:Kodansha International,1982-1983,

pp.325,pl.36.endprint