三聯(lián)生活鄒韜奮新聞巨擘的重慶情緣

王冰潔

他是一位永遠(yuǎn)立于大眾立場(chǎng)的新聞?dòng)浾撸凰岢敖哒\(chéng)為讀者服務(wù)”的報(bào)務(wù)精神被稱為“韜奮精神”;全國(guó)優(yōu)秀新聞工作者最高獎(jiǎng)項(xiàng)——長(zhǎng)江韜奮獎(jiǎng)以他命名;在戰(zhàn)時(shí)重慶,他敢于和國(guó)民黨反動(dòng)派大頭目陳果夫毗鄰而居;在周公館里,他又和周恩來(lái)侃侃而談……在他的職業(yè)生涯中,他創(chuàng)造了當(dāng)時(shí)中國(guó)雜志發(fā)行的最高紀(jì)錄,他就是新聞巨擘——鄒韜奮。

鄒韜奮的重慶情緣

在中國(guó)近現(xiàn)代文化史上,享有盛譽(yù)的三聯(lián)書(shū)店(生活、新知、讀書(shū)出片反社)是與鄒韜奮這個(gè)名字分不開(kāi)的,他是我國(guó)新聞出版界的泰斗和開(kāi)路先鋒,20余年的職業(yè)生涯中主編過(guò)6刊1報(bào),曾創(chuàng)下過(guò)中國(guó)雜志發(fā)行的最高紀(jì)錄。鄒老一生以手中的筆為武器,“題殘稿紙百萬(wàn)張,寫(xiě)禿毛錐十萬(wàn)管”,被譽(yù)為“人民的喉舌”。鮮有人知的是,他和重慶還有一段不得不說(shuō)的故事。

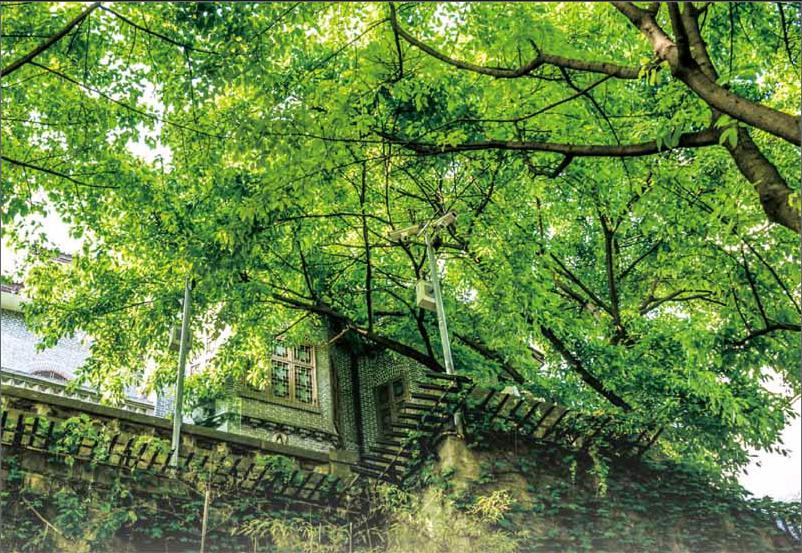

在渝中區(qū)馬鞍山山腳,學(xué)田灣公路和棗子嵐埡公路交叉處,即今人民路175號(hào),有一處二層居民樓,它的前身是重慶市工務(wù)局科員聶佐湯修建的一處私宅,由3幢西式青磚樓房組成,以“兩者相衡舍其輕”之意,取名衡舍。1939年,鄒韜奮來(lái)渝,一家人就居住在第一幢樓房底樓的一間屋內(nèi)。

其實(shí),這并不是鄒韜奮第一次來(lái)重慶,在這之前,鄒韜奮應(yīng)人之邀赴渝,僅短短5天,就在重慶刮起了一陣“鄒韜奮旋風(fēng)”。當(dāng)時(shí),重慶報(bào)界在第一模范市場(chǎng)永年春餐館專門(mén)設(shè)宴歡迎鄒韜奮,陪都報(bào)界及文化團(tuán)體代表40余人,不顧拉得震天響的空襲警報(bào),仍準(zhǔn)時(shí)赴會(huì)。午后4時(shí),應(yīng)重慶抗敵后援會(huì)文化界之邀,鄒韜奮在演武廳社交會(huì)堂發(fā)表演講,聽(tīng)眾達(dá)千余人,現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)面熱烈空前。之后不久,應(yīng)劇作家曹禺、宋之的、陳白塵之邀,鄒韜奮與葉圣陶來(lái)到雞街口生生食堂舉行歡宴座談會(huì)。緊接著,又應(yīng)中央大學(xué)校長(zhǎng)羅家倫之請(qǐng),在沙坪壩中央大學(xué)發(fā)表演講,聽(tīng)眾達(dá)3000多人,可謂盛況空前。

連續(xù)幾天的宴會(huì)、座談、演講,鄒韜奮緊緊圍繞著抗戰(zhàn)和抗戰(zhàn)文化運(yùn)動(dòng)的重要性侃侃而談,其演講深得各界好評(píng)。但困事務(wù)繁忙,很快鄒韜奮就匆匆結(jié)束了重慶之行,乘機(jī)離開(kāi)了山城。

防空洞口寫(xiě)成的名作

1937年,抗日戰(zhàn)爭(zhēng)開(kāi)始。上海淪陷后,鄒韜奮帶著生活書(shū)店一起轉(zhuǎn)移離開(kāi)了上海,先到香港,再輾轉(zhuǎn)到武漢,武漢淪陷后,鄒韜奮主持的生活書(shū)店總管理處和他主編的《全民抗戰(zhàn)》編輯部遷往重慶。這次,鄒韜奮帶著家人在重慶定居了下來(lái),并且一住就是兩年。

在這期間,重慶遭日軍大轟炸,鄒韜奮從冉家巷搬到學(xué)田灣衡舍,和國(guó)民黨反動(dòng)派大頭目之一的陳果夫住在同一個(gè)院子里面,兩人進(jìn)出都走的同一個(gè)大門(mén),這個(gè)住所對(duì)于鄒韜奮這種從事政治的人來(lái)說(shuō)是十分不利的。當(dāng)有朋友問(wèn)他為何如此安排時(shí),鄒韜奮長(zhǎng)嘆一聲,講道:“一來(lái)是因?yàn)榉孔与y找,二來(lái)我倒要讓這類老爺們親眼看到我們每天都在做什么。”就因?yàn)槌霾黄鹱饨穑也坏搅硗獾牡胤剑麖?939年初搬到這里,一直住到1941年離開(kāi)重慶,其胸懷之坦蕩由此可見(jiàn)。

在大轟炸期間,重慶每日都在鳴著空襲警報(bào),當(dāng)時(shí)印刷條件極其困難,為了雜志能夠按期出現(xiàn)在市面上,鄒韜奮總是帶著文件到防空洞里去,無(wú)論是在外面或者是在防空洞里,他永遠(yuǎn)都是手里拿著材料,聚精會(huì)神,搖動(dòng)著筆桿直往著紙上劃動(dòng)。敵機(jī)不來(lái),他就坐在洞口處理文件或是寫(xiě)文章,只有在敵機(jī)飛臨頭上時(shí),他才肯暫時(shí)進(jìn)入防空洞里面躲避一下。空襲緊張時(shí)期,雜志的排印只能在夜間進(jìn)行,無(wú)論是深夜還是白天,周圍環(huán)境有多嘈雜忙亂,任何時(shí)候需要他寫(xiě)一篇文章,他都能夠做到提起筆來(lái)就寫(xiě),頗有些“泰山崩于前而色不變,糜鹿興于左而目不瞬”的神態(tài)。

在重慶兩年的時(shí)間里,他除了主編刊物和繁忙的政治活動(dòng)以外,充分利用一切可以利用的時(shí)間從事著譯,其收獲也是極其驚人的。1940年4月出版《激流中的浪花》,同年11月出版了《事業(yè)管理與職業(yè)素養(yǎng)》。此外,他還翻譯了三本英國(guó)作家著的書(shū):斯特勒徹(10hn Srrachey)的《從美國(guó)看到世界》、斯隆(PatSloan)的《蘇聯(lián)的民主》以及崩斯(Emila Bums)的《社會(huì)科學(xué)與實(shí)際社會(huì)》,其中里面有好多文章是在防空洞口寫(xiě)成的。

最可敬佩的朋友

鄒韜奮在重慶時(shí),有一處經(jīng)常跑的地方叫周公館,在那里,鄧穎超有時(shí)還會(huì)邀請(qǐng)鄒夫人沈翠縝,而周思來(lái)和鄒韜奮則常常在客廳暢談時(shí)事,談到盡興時(shí),屋里還會(huì)不時(shí)傳出一陣陣洪亮的笑聲。

其實(shí),鄒韜奮之前在武漢的時(shí)候,就專門(mén)跑到八路軍辦事處找過(guò)周恩來(lái)。二人一見(jiàn)面,就如同久未見(jiàn)面的老友重逢一般,周恩來(lái)說(shuō):“我們還沒(méi)見(jiàn)面的時(shí)候就已經(jīng)是好朋友了,救國(guó)會(huì)的抗日主張和我們是一致的,愛(ài)國(guó)七君子的氣節(jié)我是很佩服的。”他關(guān)切地詢問(wèn)鄒韜奮的身體和家庭情況,分析抗戰(zhàn)形勢(shì)和任務(wù)。韜奮被周恩來(lái)的一片真誠(chéng)所打動(dòng),從此,將其視作自己畢生“最可敬佩的朋友”。

1940年,周恩來(lái)來(lái)到重慶主持南方局的工作,并作為中共中央代表同國(guó)民黨當(dāng)局進(jìn)行正式談判。而此時(shí),鄒韜奮正致力于通過(guò)書(shū)刊向群眾傳播進(jìn)步思想,在“保障言論”的問(wèn)題上和國(guó)民黨反動(dòng)派進(jìn)行斗爭(zhēng)。此后,周恩來(lái)和鄒韜奮的來(lái)往更加密切了。

在當(dāng)時(shí),生活書(shū)店總管處每月舉行一次茶話會(huì),全體同人包括重慶分店的職工及家屬參加。鄒韜奮經(jīng)常邀請(qǐng)周恩來(lái)來(lái)參加茶話會(huì)。只要不忙,周恩來(lái)也總是接受邀請(qǐng)。在一次茶話會(huì)上,大家請(qǐng)周恩來(lái)講話,周恩來(lái)爽快的答應(yīng)了。在談到共產(chǎn)黨名稱時(shí),他說(shuō):“有些好心的朋友稱贊中國(guó)共產(chǎn)黨團(tuán)結(jié)抗日的政策和行動(dòng),但認(rèn)為‘共產(chǎn)黨這名稱不很好,為了有利于國(guó)共合作,建議我們改一下。我了解他們的好意。但我和他們說(shuō),名稱僅僅是名稱,是代表一件事物的符號(hào),主要看他的實(shí)際行動(dòng)。例如我的名字叫‘恩來(lái),就帶有封建迷信的味道。可大家叫慣了,覺(jué)得很好,何必要改。”話音剛落,下面的掌聲就響了起來(lái)。后來(lái),鄒韜奮在《抗戰(zhàn)以來(lái)》一書(shū)中,評(píng)價(jià)這段發(fā)言“流利清晰,聲如金石,堅(jiān)銳明快,起立演說(shuō)時(shí),無(wú)論座位遠(yuǎn)近,字字打入每一個(gè)人的耳鼓”。字里行間,流露著極度欽佩、尊敬的情感。

別故友淚灑山城

從1939年起,國(guó)民黨在大力反共時(shí)加緊打壓社會(huì)輿論,一年多內(nèi)生活書(shū)店在全國(guó)原有的56處分店只剩下6處。1941年,皖南事變爆發(fā)后,中統(tǒng)特務(wù)頭子徐恩曾利用與鄒韜奮在南洋公學(xué)同窗多年的關(guān)系設(shè)宴相請(qǐng),軟硬兼施逼他參加國(guó)民黨,以洗刷其“通共”之嫌,鄒韜奮立馬質(zhì)問(wèn)道:“以你的職業(yè),看我究竟是不是共產(chǎn)黨?”想不到徐恩曾竟厚顏無(wú)恥的回答:“已經(jīng)監(jiān)視你幾年,未發(fā)現(xiàn)是共產(chǎn)黨的證據(jù),不過(guò)在當(dāng)今,不參加國(guó)民黨就是共產(chǎn)黨。”鄒韜奮氣憤之余只說(shuō)了一句話:“我就是這樣,看你怎么辦!”接著拂袖而去。國(guó)民黨當(dāng)局隨之將所剩的6個(gè)分店又查封了5個(gè),留下的唯一一家也岌岌可危。此時(shí)鄒韜奮的處境極其危險(xiǎn),為了保存進(jìn)步文化界的力量,周恩來(lái)在曾家?guī)r會(huì)見(jiàn)了鄒韜奮夫婦,決定將其轉(zhuǎn)往香港。

臨行前一天,鄒韜奮特地來(lái)到特園與張瀾告別,二人相見(jiàn),緊緊握手,長(zhǎng)久無(wú)語(yǔ),出于對(duì)事業(yè)的責(zé)任心,鄒韜奮最終竟泣不成聲。24日,鄒韜奮在老友沈鈞儒的幫助下,在重慶南岸搭車前往桂林。趕來(lái)送行的沈鈞儒后來(lái)在《悲痛的回憶》中這樣寫(xiě)道:“第二天天沒(méi)有亮,我就趕出門(mén),馬路上還籠罩著霧氣,到衡舍,你和夫人已立于門(mén)首,就在這一剎那間,看你一步步上坡上轎,最后的影子終于在霧氣中消失看不見(jiàn)了,才別你夫人移步回家。”

是年桐子花開(kāi)時(shí),沈鈞儒專門(mén)寫(xiě)下《衡舍桐花》一詩(shī)來(lái)紀(jì)念友人:“馬鞍山下粉墻邊,一樹(shù)桐花紫可憐。攬盡錦江春萬(wàn)里,低回不及此門(mén)前。”1943年秋,沈鈞儒的三兒子沈叔羊又做《衡舍桐花》一畫(huà),沈鈞儒把這首詩(shī)題在上面,并題識(shí):“右詠衡舍桐花,三年前舊作也,覽叔羊斯圖,殊不勝故人天涯之感。”