冀北豐寧“吵子會(huì)”音樂歷史與發(fā)展語(yǔ)境研究

趙書峰

冀北豐寧“吵子會(huì)”音樂歷史與發(fā)展語(yǔ)境研究

趙書峰

“吵子會(huì)”作為中國(guó)北方的一種區(qū)域性民間樂種,同時(shí)也屬于一種跨族群(滿、蒙、漢)的傳統(tǒng)音樂文化。“禮樂相須以為用”的用樂規(guī)則在豐寧“吵子會(huì)”的文化象征語(yǔ)境中得以鮮明的表達(dá)。豐寧“吵子會(huì)”樂班的文化身份與“非遺”申報(bào)之爭(zhēng)都是基于分享國(guó)家社會(huì)文化資源競(jìng)爭(zhēng)背景下的產(chǎn)物。豐寧縣各個(gè)村寨濃厚的民間祭祀儀式氛圍為“吵子會(huì)”音樂的生存、發(fā)展與傳承培育了十分肥沃的民俗文化土壤。即,有廟就有會(huì),有廟就有戲臺(tái)(戲樓),為神唱戲,人神共享的民俗儀式文化語(yǔ)境是豐寧“吵子會(huì)”傳承與發(fā)展的一種最為重要的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力。

豐寧;滿族;“吵子會(huì)”音樂;歷史發(fā)展語(yǔ)境;文化身份

一、“吵子會(huì)”音樂的概念與來源

(一)“吵子會(huì)”概念

“吵子會(huì)”*在冀中地區(qū)的高碑店市閆各莊村也有“吵子會(huì)”。其介紹如下:“吵子會(huì)雅名叫獻(xiàn)音會(huì)。吵子是廟宇大鐘的象征,吵子會(huì)是獻(xiàn)音會(huì)的俗稱。此會(huì)供奉的是電母,電母位列道教神譜之內(nèi)。吵子會(huì)主要道具是大鈸、大鐃、海笛、單皮鼓、小镲等,舞蹈動(dòng)作主要來源于少林武術(shù)和大秧歌。吵子會(huì)源頭甚古,據(jù)老藝人講,是祖輩相傳至今。這種會(huì)一年只出3次:正月十五、四月二十八、七月十五。會(huì)由13人組成。樂器有號(hào)鑼、大鈸、大鐃、嗩吶、大鼓。耍鈸人耍鈸姿式整齊一致,聲音粗獷宏亮渾厚,再加大鼓,聲勢(shì)浩大,震人心弦。吵子會(huì)有固定成員,統(tǒng)一著裝,是有紀(jì)律、有組織的民間樂隊(duì)。2007年11月,閆各莊村吵子會(huì)被列入保定市第一批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)項(xiàng)目名錄(參見百度百科http://baike.baidu.com/link)。(又稱“吹打樂”[1](P879))是流播于京、津、冀區(qū)域內(nèi)的以笙管樂與打擊樂為主構(gòu)成的一種北方民間吹打樂樂種。它主要分為“文吵子”和“武吵子”。前者主要是以吹管樂為代表的,以演奏傳統(tǒng)曲牌為主的一種地方民間樂種;后者則主要運(yùn)用鐃、鈸、镲、鐺子等打擊樂為主,演奏氣勢(shì)恢宏而熱烈。“吵子會(huì)”主要運(yùn)用在京、津、冀區(qū)域內(nèi)的中國(guó)北方民俗節(jié)慶儀式中(如燈會(huì)、廟會(huì)),以祀神儀式為依托,起到烘托氣氛,營(yíng)造熱烈祥和的節(jié)日氛圍為目的。有時(shí)也用于民間的婚喪嫁娶。*然而在中國(guó)民間器樂集成編輯委員會(huì)編:《中國(guó)民間器樂集成·河北卷》“吹打樂”部分中卻談到:“吵子會(huì)一般不參加民間的婚事和喪事,但在其會(huì)員去世時(shí),也參加祭奠的演奏,以示哀悼,寄托哀思。”(參見中國(guó)民間器樂集成編輯委員會(huì)編:《中國(guó)民間器樂集成·河北卷》,中國(guó)ISBN中心出版社1993年版,第879-880頁(yè))。“吵子會(huì)”主要分布在冀中的保定、廊坊、承德的豐寧滿族自治縣(八間房、窄嶺、廂黃旗、鳳山、塔溝、古房、選將營(yíng)、頭道營(yíng)、天橋等村)以及北京的大興、門頭溝等地。“吵子會(huì)”作為中國(guó)北方的一種區(qū)域性民間樂種,它同時(shí)也屬于一種跨族群(滿、蒙、漢)的傳統(tǒng)音樂文化,尤其是河北豐寧滿族自治縣八間房村滿族“吵子會(huì)”于2008年6月被列入國(guó)務(wù)院公布的第二批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。

(二)“吵子會(huì)”的來源

有關(guān)“吵子會(huì)”樂種的來源。《中國(guó)民間器樂集成·河北卷》“吹打樂”中認(rèn)為:“‘吵子會(huì)’原是十番樂中的組成部分。在河北省流行的十番樂是由文、武兩部分組成,‘吵子會(huì)’即武十番。……它所存在的年代應(yīng)與十番樂相同。早在清道光(公元1821-1850年)年間,保定的易縣、淶水、徐水就有十番樂的活動(dòng)。承德市豐寧縣八間房村的吵子會(huì),代代相傳,據(jù)村民可靠的回憶,目前已是11代了。”[1](P879)結(jié)合“吵子會(huì)”樂器的組合可以看出,除了嗩吶以及小海笛,又加入了鐃鈸之類的打擊樂,所以應(yīng)該屬于“粗十番”范疇。據(jù)清代徐珂編撰《清稗類鈔·音樂類·十番》記載:“十番,又曰十番鼓,用緊膜雙笛,聲最高,吹入云際,而佐以簫管、三弦,緩急與云鑼相應(yīng),又佐以提琴、鼉鼓,其緩急又與檀板相應(yīng),再佐之以湯鑼。眾樂既齊,用羯鼓,聲如裂竹,所謂‘頭似青山峰,手如白雨點(diǎn)’者,始稱能事。其中后復(fù)間以木魚、檀板,以成節(jié)奏。有[雙鴛鴦][風(fēng)攏荷葉][雨打梧桐]諸名色。若夾用大鑼、鐃鈸,則為粗細(xì)十番。創(chuàng)於京師而盛於江、浙。”[2](P4920)可以看出,此樂種是產(chǎn)生于京、津、冀區(qū)域內(nèi)的一種民間樂種,主要流播于北京、河北等地,后來傳入江浙區(qū)域內(nèi)。北京民俗學(xué)者包世軒認(rèn)為:“吵子即民間所稱以鐺子、饒、鈸等響器擊奏的樂曲,佛、道教稱作法器,嚴(yán)格地講吵子音樂應(yīng)是純粹的打曲。在北京許多村鎮(zhèn),如大興崔達(dá)光樂班,順義區(qū)、大興區(qū)‘文吵子’等,都是不帶管子或嗩吶的打曲。現(xiàn)今以及舊時(shí)民間把嗩吶、鐃、鈸組合演奏的吹打樂曲,稱作‘文吵子’看來是不準(zhǔn)確的,是因?yàn)橛谐匙訕菲?鐃鈸、鐺子)在其間,而籠統(tǒng)地稱之為‘帶吵子樂器’的音樂,‘文’者,指的就是吹奏。千軍臺(tái)的吉祥會(huì)從來沒稱為是吵子樂。因?yàn)榍к娕_(tái)有吵子樂班,是僅用鐺子、鐃、鈸演奏的擊打曲,擊奏幾十首曲牌。吵子與中軍樂(吉祥會(huì)),這兩種蟠會(huì)歷史上傳承的、獨(dú)立存在的音樂遺存。”[3](P316)通過上述文獻(xiàn)梳理可以得出以下結(jié)論:第一,“吵子會(huì)”是流行于冀中的一種民間吹打樂,屬于“十番”樂(粗十番)的一種;第二,“吵子會(huì)”是屬于“武十番”中的吹打部分。因此下文中在論述豐寧滿族八間房村、鳳山鎮(zhèn)的“吵子會(huì)”時(shí),分別運(yùn)用“吵子會(huì)”與“吹打樂”兩種概念,同時(shí),這也是當(dāng)?shù)匚幕块T為了避免申請(qǐng)“非遺”時(shí)造成名稱上的沖突而為之。總之,筆者認(rèn)為,“吵子會(huì)”是流傳于京、津、冀區(qū)域內(nèi)的主要用于民俗節(jié)慶儀式(燈會(huì)、花會(huì))中的以吹打樂器(嗩吶或海笛、笙、鐃、鈸、镲、鑼、鼓等)為主構(gòu)成的,具有跨族群(滿、漢、蒙古)特性的一種民間傳統(tǒng)的禮俗音樂種類。

二、豐寧“吵子會(huì)”的發(fā)展語(yǔ)境概述

(一)八間房村“吵子會(huì)”發(fā)展概況

1.來源

豐寧“吵子會(huì)”以八間房村為代表。據(jù)《八間房村志(1645-2015)》記載,八間房村,坐落于潮河?xùn)|北部的哈塘川西南口處。明末清初,這里是察哈爾蒙古族人游牧地,稱哈塘(桑)溝門。清康熙初期,有滿族人八姓八戶(韓、陳、齊、黃、王、宮、葛、喬)到這里墾種,定居初期,每戶蓋一間房子,計(jì)有八間房,故名八間房。村中有康熙年間修建的元廣寺;有初建于乾隆年間,重修于光緒年間的戲樓。中華民國(guó)十二年(公元1923年),村辦河北梆子子弟班,培養(yǎng)演員十四人。[4](P38)據(jù)《八間房村“吵子會(huì)”沿革》一文認(rèn)為:“八間房民間吹打曲‘吵子會(huì)’興起于乾隆年間,當(dāng)時(shí)鄉(xiāng)紳貴族為了粉飾滿族統(tǒng)治的太平盛世和滿足其對(duì)文化生活的要求,開始在八間房興修寺廟‘元廣寺’和對(duì)廟的戲樓,同時(shí)開始舉辦廟會(huì),并從內(nèi)地山東省登州府請(qǐng)來教師,教授了寸蹺、‘蝴蝶’、小秧歌和吹打曲‘吵子會(huì)’。”[5](P36)上文提到的“登州府”隸屬于現(xiàn)在山東省蓬萊、煙臺(tái)、榮成、文登、海陽(yáng)等縣市。另?yè)?jù)筆者在豐寧八間房、塔溝、窄嶺、天橋等村的多次訪談*訪談時(shí)間為:2015年5、2016年2月、2016年5月、2016年7月。參與訪談人:作者本人、中央音樂學(xué)院音樂學(xué)系博士研究生張林同學(xué)、中央民族大學(xué)音樂學(xué)院碩士研究生范立男同學(xué)、河北師范大學(xué)音樂學(xué)院胡瀟與魏博同學(xué)、邢臺(tái)學(xué)院音樂系朱相志同學(xué)。基本都證明八間房村“吵子會(huì)”音樂是山東登州民間藝人傳授的。

豐寧滿族“吵子會(huì)”以嗩吶、打擊樂演奏為主,用于“婚喪嫁娶”*然而,《中國(guó)民間器樂集成·河北卷》中“吹打樂”一文中認(rèn)為“吵子會(huì)一般不參加民間的婚事與喪事,但在其會(huì)員去世時(shí),也參加祭奠的演奏,以示哀悼,寄托哀思。”(參見中國(guó)民間器樂集成編輯委員會(huì)編:《中國(guó)民間器樂集成·河北卷》,中國(guó)ISBN中心出版社1993年版,第879-880頁(yè))。、滿月壽誕、開張開業(yè)以及為民間花會(huì)表演(如八間房蝴蝶舞)伴奏的一種滿族傳統(tǒng)吹打樂形式。主要分為吹打樂曲和雜曲兩種。主要分布于八間房、窄嶺、廂黃旗、石人溝、天橋、塔溝、長(zhǎng)閣、鳳山、南營(yíng)、選營(yíng)、后營(yíng)等十余個(gè)農(nóng)村中。據(jù)《“吵子會(huì)”國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄項(xiàng)目申報(bào)書》中認(rèn)為:“新中國(guó)成立后的1956年、1961年、1978年三次民間藝術(shù)普查的結(jié)果是:一、‘吵子會(huì)’于清順治年間傳入八間房,乾隆年間興盛;二、村中長(zhǎng)者能夠回憶起最早的傳承人是八間房張姓子弟張克富(生卒年不詳);三、‘吵子會(huì)’稱謂的由來是因?yàn)槠溆们袄铣匙印倍妹凰摹⒔刂?978年共計(jì)十一代傳人;五、全縣十幾個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)先后都開展了‘吵子會(huì)’的活動(dòng)。”*詳見,豐寧滿族自治縣文化館:《“吵子會(huì)”國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄項(xiàng)目申報(bào)書》,(2007年3月),第5頁(yè)。從上述文獻(xiàn)反映出豐寧“吵子會(huì)”音樂的產(chǎn)生年代、傳承與發(fā)展情況。但是,有關(guān)“吵子會(huì)”名稱的來源,筆者認(rèn)為值得商榷。因?yàn)槠涿Q來源不一定是用[老吵子]曲牌而得名。極有可能的原因有兩種:其一是因?yàn)樗鼘儆凇拔涫保嘁源驌魳窞橹鳎葑鄽鈩?shì)恢宏,熱鬧非凡,所以有“吵鬧”之意,因此名曰“吵子會(huì)”。其二是在整個(gè)民俗節(jié)慶儀式活動(dòng)中起到會(huì)首的作用。這種樂種多依附于民間的燈會(huì)、花會(huì)中存在、發(fā)展與壯大,而且在整個(gè)民俗節(jié)慶儀式中起到會(huì)首的作用,“吵子會(huì)”樂班不但具有烘托節(jié)日氣氛的功能,同時(shí)重要的是它具有祀娛神之文化象征。如《八間房村志》中記載:“每年辦會(huì)首先在大年三十晚上由‘吵子會(huì)’進(jìn)行串街演奏(俗稱‘凈街’)。”[4](P170)比如鳳山鎮(zhèn)南營(yíng)子村的“吵子會(huì)”,每逢過年正月十五、五月十三舉辦廟會(huì)期間,以吹打樂為首,伴有少林武會(huì)、中幡、二貴摔跤、龍燈、高蹺、寸蹺、全家樂、獅子、秧歌、小秧歌、老漢背少妻、抬歌、背歌、大頭和尚逗柳翠、小車會(huì)、旱船、二姑娘騎驢、王大娘鋦大缸、十不閑等排序。“吹打樂”不出,各會(huì)皆退,“吹打樂”出,各會(huì)響應(yīng)。*參見鳳山鎮(zhèn)南營(yíng)子村“吹打樂”國(guó)家級(jí)非遺項(xiàng)目申請(qǐng)書,由豐寧縣“非遺”中心2015年7月提供。所以筆者認(rèn)為“吵子會(huì)”一名的來源應(yīng)該是上述雙重文化內(nèi)涵相互融合而成的。

2.傳承、傳播與發(fā)展

(1)傳承

據(jù)考察得知,清初“吵子會(huì)”音樂自從山東登州府的民間藝人傳到八間房以來,之后經(jīng)歷了從張克富、王老、王大辮子、陳良、陳志清、陳志中、周根山、張桂臣、馬永良、陳國(guó)明、張宗喜、劉芳等十一代傳承人。根據(jù)筆者對(duì)八間房滿族“吵子會(huì)”傳承人陳安良的口述訪談獲知,其“吵子會(huì)”的歷史發(fā)展過程中最具有代表性的傳承人有:陳國(guó)明、張宗普、劉芳、陳安良四人,具體如下:

1)陳國(guó)明,男,滿族,八間房村人,1903年出生,自幼與其祖父陳良學(xué)習(xí)嗩吶樂器,二十歲開始從事戲曲工作,先后在石楂子班、張慶和班、劉自鐲班等擔(dān)任演員,后入八間房業(yè)余河北梆子劇團(tuán)擔(dān)任演員,是八間房“吵子會(huì)”主要的傳承人之一。

2)張宗譜,男,1921年出生,是八間房“吵子會(huì)”第一代傳承人張克富的第十代家族。十二歲開始隨父親張桂臣和周振山學(xué)習(xí)“吵子會(huì)”吹打技巧,是海笛的主要傳承人,也是樂班的嗩吶主要演員,是整理挖掘八間房“吵子會(huì)”的主要骨干成員。

3)劉芳,男,1937年出生,八間房村人,自幼學(xué)習(xí)竹笛吹奏,22歲開始學(xué)習(xí)“吵子會(huì)”的吹打演奏技巧。在八間房村業(yè)余劇團(tuán)擔(dān)任梆笛、嗩吶演奏員。自修學(xué)習(xí)樂理與簡(jiǎn)譜知識(shí),是“文革”后整理“吵子會(huì)”音樂的主要骨干力量,并經(jīng)過老藝人趙清全等人的指點(diǎn),才使“吵子會(huì)”音樂得以完善。

4)陳安良,男,1954年生,祖籍山東,豐寧縣八間房村人,省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人。家中有三個(gè)女兒,妻子祖籍河南,小女兒子承父業(yè),自幼年跟隨其學(xué)習(xí)嗩吶、打擊樂演奏技術(shù),搜集了很多嗩吶傳統(tǒng)曲牌。陳安良早年在其村河北梆子劇團(tuán)擔(dān)任演奏員,后從事“吵子會(huì)”的演奏已近40年,其間挖掘與整理了很多傳統(tǒng)曲目,為八間房“吵子會(huì)”音樂在當(dāng)下的傳承與發(fā)展做出了重要的貢獻(xiàn),目前是吵子會(huì)的主要傳承人。其中陳國(guó)明、張宗普、劉芳三位傳承人的藝術(shù)經(jīng)歷資料來自于付洪山撰寫的《藝人小傳》。[6](P37)

通過八間房“吵子會(huì)”幾位主要傳承人的主要藝術(shù)生活經(jīng)歷可以看出,他們基本都是在漢族傳統(tǒng)音樂文化熏陶下成長(zhǎng)起來的民間藝人,而且有的甚至受到了西方音樂教育的影響,并用之理念來重新整理挖掘八間房滿族“吵子會(huì)”音樂,尤其他們是在八間房河北梆子劇團(tuán)演員職業(yè)生涯中磨礪而成,其音樂的認(rèn)知理念基本都深深受到漢文化浸染,所以他們建構(gòu)的滿族“吵子會(huì)”音樂與風(fēng)格具有鮮明的漢族傳統(tǒng)音樂文化特點(diǎn)。因?yàn)椋魏蝹鹘y(tǒng)文化的創(chuàng)造與重構(gòu)都離不開作為傳承人的主觀心理因素。我國(guó)著名音樂理論家郭乃安先生認(rèn)為:“音樂,作為一種人文現(xiàn)象,創(chuàng)造它的是人,享有它的也是人。音樂的意義、價(jià)值皆取決于人。”[7](P1-2)正如伍國(guó)棟先生認(rèn)為:“人在音樂事象構(gòu)成中所具備的無與倫比的客觀能動(dòng)作用和藝術(shù)創(chuàng)造能力”。[8](P58)同時(shí)“人是運(yùn)用各種符號(hào)來創(chuàng)造文化的,作為少數(shù)民族音樂文化的建構(gòu)者、參與者的民間藝人、音樂家、作曲家等等,雖然其文化身份不同,但是他們對(duì)于少數(shù)民族傳統(tǒng)音樂的形態(tài)特質(zhì)、風(fēng)格特征的共性與個(gè)性的形成起著決定性作用。”[9](P101)

(2)傳播

八間房“吵子會(huì)”音樂,在其周圍20公里的滿族、蒙古族村寨形成了較大的影響。如窄嶺村、黑山嘴、廂黃旗村、頭道營(yíng)、天橋鄉(xiāng)的天橋村以及胡麻營(yíng)鄉(xiāng)的塔溝村(蒙古族)等,都有自己的“吵子會(huì)”班社。所以看出,八間房“吵子會(huì)”在過往的滿族社會(huì)歷史文化發(fā)展中,對(duì)于活躍當(dāng)?shù)剜l(xiāng)民的民俗文化生活,傳承滿族“傳統(tǒng)文化”*本文之所以用加了雙引號(hào)的“傳統(tǒng)文化”,是因?yàn)椋Y(jié)合后現(xiàn)代主義理論中的“反本質(zhì)主義”思維,對(duì)滿族“吵子會(huì)”的族群邊界與音樂認(rèn)同變遷進(jìn)行了詳細(xì)的論述,因?yàn)樗^的“吵子會(huì)”音樂,并不是真正意義上的滿族傳統(tǒng)文化,而是族群邊界移動(dòng)下的一種滿族傳統(tǒng)音樂文化的“重構(gòu)”“再造”,以致于造成滿族傳統(tǒng)音樂文化認(rèn)同的變遷。具體后文出現(xiàn)的類似標(biāo)注都具有相同的含義。發(fā)揮了極其重要的作用。如窄嶺、廂黃旗、塔溝等村的“吵子會(huì)”樂班的都是來自于八間房“吵子會(huì)”藝人傳授,如今這些滿族、蒙古族村寨都有自己的“吵子會(huì)”樂班,在自己的民俗節(jié)慶儀式中擔(dān)當(dāng)祀神儀式的禮樂功能。如胡麻營(yíng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)塔溝村“吵子會(huì)”。據(jù)筆者2016年5月在該村調(diào)查,這里的“吵子會(huì)”是從八間房村學(xué)來的。其演奏技巧、音樂曲牌、整個(gè)曲體結(jié)構(gòu)與八間房滿族“吵子會(huì)”基本相同。常用曲牌有:[老吵子][斗鵪鶉][六六井][鳳陽(yáng)歌][搶三鈸]等等。因此看出,漢族傳統(tǒng)音樂隨著歷史的發(fā)展變遷、文化的時(shí)空傳播,其音樂的族性身份在漢、滿、蒙古族族群邊界之間動(dòng)態(tài)移動(dòng),導(dǎo)致“吵子會(huì)”這一傳統(tǒng)樂種在長(zhǎng)期的歷史時(shí)空語(yǔ)境中不斷地在跨族群、跨區(qū)域之間傳播,進(jìn)而達(dá)到跨族群間的文化認(rèn)同。那么有一個(gè)問題值得我們進(jìn)一步思考,因?yàn)樗洗濉俺匙訒?huì)”音樂是從八間房村學(xué)來的,作為族群身份不同的兩個(gè)樂社、樂人,如何針對(duì)“吵子會(huì)”的音樂族性進(jìn)行界定?難道塔溝村“吵子會(huì)”還是滿族“傳統(tǒng)音樂”嗎?因?yàn)橛脴啡说淖迦荷矸莅l(fā)生了改變,雖然使用相同的音樂,但是由于樂人的族性的變化,也就造成“吵子會(huì)”音樂的族群邊界發(fā)生移動(dòng),進(jìn)而“吵子會(huì)”在跨族群之間實(shí)現(xiàn)了音樂認(rèn)同的變遷過程。換然之,相同樂種由于用樂者的文化身份的變化也會(huì)導(dǎo)致其音樂的族性發(fā)生變遷,從而實(shí)現(xiàn)音樂身份認(rèn)同的變遷,所以。從八間房村(滿族)流播到塔溝村(蒙古族)的“吵子會(huì)”音樂認(rèn)同發(fā)生了變遷,從而其文化表征與文化隱喻也各自不同。

(3)發(fā)展

自1985年以來豐寧縣文化館針對(duì)瀕臨失傳的八間房“吵子會(huì)”音樂進(jìn)行了重點(diǎn)保護(hù)與傳承,邀請(qǐng)縣文化館的音樂專家楊希瑞先生對(duì)其整套嗩吶、鑼鼓曲牌進(jìn)行了認(rèn)真的搜集與整理。在幾位傳承人的協(xié)助下,針對(duì)“吵子會(huì)”的音樂組織八間房民間藝人進(jìn)行多次的排練,并對(duì)譜子進(jìn)行了記錄與整理,后來由文化館牽頭編輯了《民間吹打曲:吵子會(huì)》曲譜集。針對(duì)八間房“吵子會(huì)”的歷史沿革、樂器形制、曲牌音樂、代表傳承人給予了詳細(xì)的整理,并進(jìn)行內(nèi)部刊印,以便于保護(hù)與傳承。它可以說是目前了解與研究八間房“吵子會(huì)”音樂的唯一的一本二手資料,為其音樂在周圍村寨的傳承與傳播提供了極其便利的參考文本。1984年八間房《吵子會(huì)》第十一代傳人劉芳一行十四人赴河北省省會(huì)石家莊參加《吵子會(huì)》音像錄制,隨后,1985年“吵子會(huì)”音樂曲牌被輯入《中國(guó)民間器樂曲集成·河北卷》[1](P940-1010)。其次,近年來八間房“吵子會(huì)”樂班在各級(jí)文化展演活動(dòng)獲得了很多相當(dāng)有分量的社會(huì)評(píng)價(jià)。比如1988年參加全國(guó)首屆珍珠球大賽開幕式獲表演獎(jiǎng);1995年參加承德市音樂舞蹈匯演,獲一等獎(jiǎng);2002年河北省命名八間房村為“民間藝術(shù)之鄉(xiāng)。”*豐寧滿族自治縣八間房滿族“吵子會(huì)”申請(qǐng)國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄項(xiàng)目申報(bào)書。第三,自2008年八間房“吵子會(huì)”成功入選國(guó)家級(jí)非遺項(xiàng)目,給其保護(hù)與傳承,發(fā)展與創(chuàng)新帶來了很多機(jī)遇。很多文化研究學(xué)者開始關(guān)注到豐寧滿族“吵子會(huì)”音樂文化的保護(hù)與傳承方面的研究問題,開始針對(duì)“吵子會(huì)”音樂的藝術(shù)本體特征與文化象征內(nèi)涵展開初步研究。如河北師范大學(xué)、河北民族師范學(xué)院的學(xué)者們針對(duì)滿族“吵子會(huì)”音樂曲牌的歷史構(gòu)成、族群邊界與音樂認(rèn)同的變遷、傳承人口述史等方面的問題,結(jié)合歷史文獻(xiàn)資料與田野考察工作開展初步研究。

(二)鳳山鎮(zhèn)南營(yíng)子村“吵子會(huì)”音樂發(fā)展概況

鳳山南營(yíng)子“吵子會(huì)”又叫“吹打樂”,因?yàn)楫?dāng)初申報(bào)“非遺”時(shí)擔(dān)心與八間房“吵子會(huì)”撞車,所以后來在豐寧縣“非遺”中心的建議下改為“吹打樂”,其實(shí)隊(duì)員們心目中還是自稱為“老吵子”。*本書后文中均用“吵子會(huì)”來界定。豐寧縣鳳山鎮(zhèn)每逢正月十三、十五舉辦廟會(huì)期間,以吹打樂為首,伴有少林武會(huì)、中幡、二貴摔跤、龍燈、高蹺、寸蹺、全家樂、獅子、秧歌、小秧歌、老漢背少妻、抬歌、背歌、大頭和尚逗柳翠、小車會(huì)、旱船、二姑娘騎驢、王大娘鋦大缸、十不閑等。豐寧縣鳳山鎮(zhèn)吹打樂為每年春節(jié)燈會(huì)、花會(huì)以及重大慶典、商場(chǎng)店鋪開張、婚喪嫁娶、廣告宣傳等活動(dòng)服務(wù)。

南營(yíng)子村“吵子會(huì)”的傳承人以王德全、王德山、王瑞庭、安國(guó)殿、尹永山等為代表迅速培養(yǎng)了一批新人,如謝彥生、李保臣、王興和、李廣、姚福臣、馮相臣、安國(guó)忠、張占奎、劉利、李寶林、金建國(guó)、王國(guó)臣、金萬海、高田林、張艷春、尹兆臣、王強(qiáng)等。當(dāng)下代表性傳承人為李寶臣先生。*李寶臣,男,漢族,1952年生,豐寧縣鳳山鎮(zhèn)南營(yíng)子村人。1983年參與南營(yíng)子村吹打樂演奏活動(dòng),拜老一輩藝人謝艷生、王德全、王瑞庭等為師,打大鈸十一年,先后學(xué)習(xí)各種打擊樂器與吹管樂(笙),掌握“打擊樂”套路和演奏方法。據(jù)李寶臣告訴筆者,現(xiàn)在學(xué)“吵子會(huì)”的年輕人不多,因?yàn)椴毁嶅X,不像以前生產(chǎn)隊(duì),可以記工分。他目前正在培養(yǎng)的“吵子會(huì)”成員中,30歲左右的年輕人就有七八個(gè)。因?yàn)閷W(xué)這門技藝的人不多,沒人愿意干這個(gè),李寶臣就重點(diǎn)培養(yǎng)家里人,現(xiàn)在會(huì)里有五個(gè)人是自家人。

其“吵子會(huì)”早期使用工尺譜,有歷史記載從第八代傳承人開始,名叫王青山,文革時(shí)期被抄家,工尺譜全部丟失。后幾代傳承人也沿用工尺譜,自從李寶臣擔(dān)任會(huì)首開始就不再使用工尺譜,統(tǒng)一使用翻譯好的簡(jiǎn)譜。當(dāng)前,鳳山鎮(zhèn)南營(yíng)子村“吵子會(huì)”音樂的社會(huì)功能逐漸朝向商業(yè)化方向發(fā)展,這種現(xiàn)象與其所處的社會(huì)環(huán)境密不可分。由于鳳山鎮(zhèn)為豐寧縣的老縣城,這里的店鋪林立,商業(yè)氛圍極其濃厚,“吹打樂”的活動(dòng)多為商業(yè)活動(dòng)服務(wù)。而以八間房為代表的附近村寨的“吵子會(huì)”與之不同,由于其稍顯落后的商業(yè)文化氛圍,所以他們更強(qiáng)調(diào)其禮樂文化的象征功能。

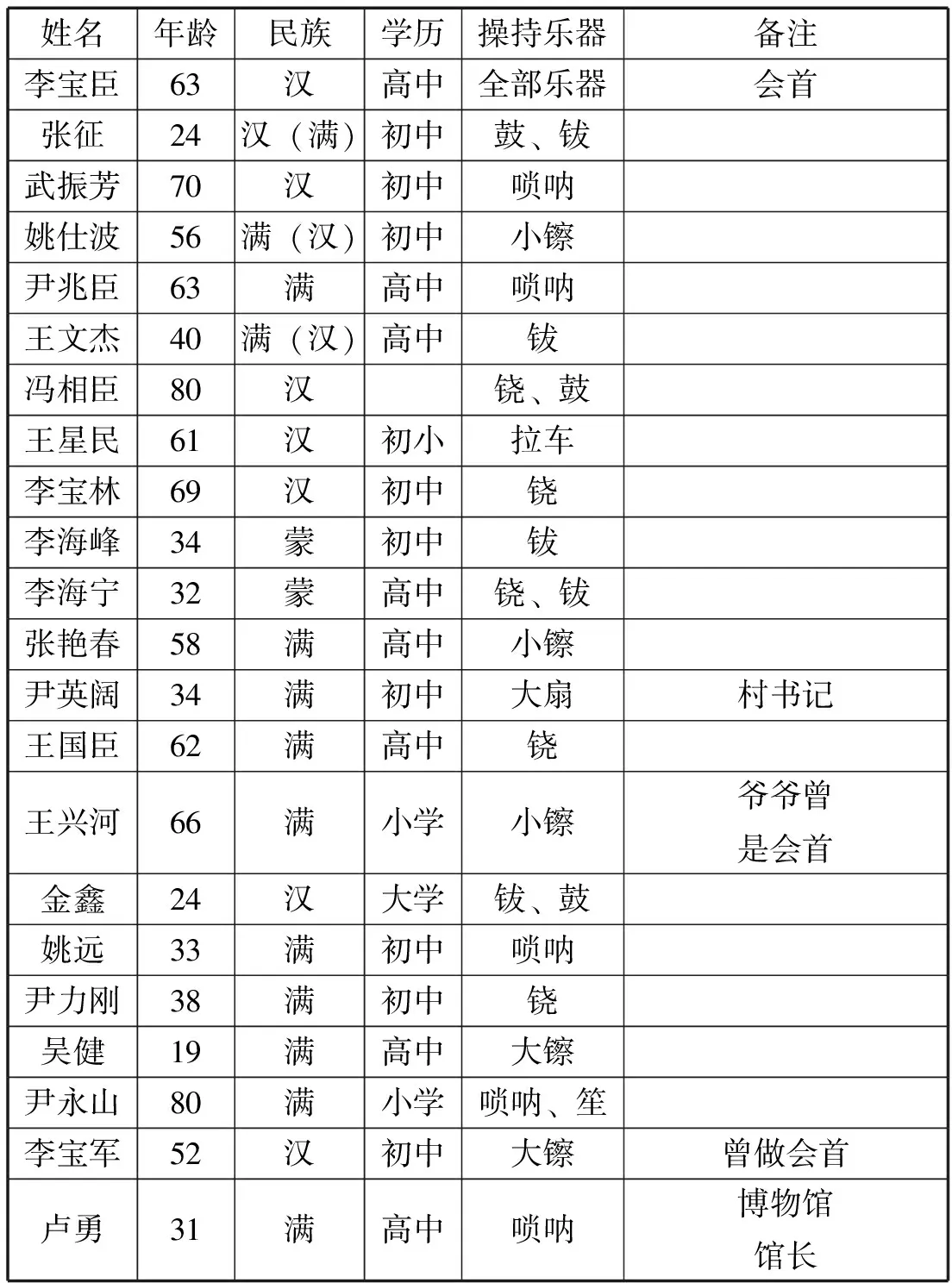

表1 鳳山南營(yíng)子村“吵子會(huì)”成員個(gè)人基本信息表*筆者于2016年2月在豐寧滿族自治縣鳳山鎮(zhèn)南營(yíng)子村考察時(shí)獲此信息。

從上表中的鳳山鎮(zhèn)南營(yíng)子村“吵子會(huì)”樂隊(duì)成員的族群身份看出,有一部分是漢族,因?yàn)?0世紀(jì)80年代豐寧成立滿族自治縣之際,當(dāng)時(shí)為漢族身份的樂人因?yàn)橛X得自己“無利可圖”,所以當(dāng)時(shí)就沒有更改族群身份,直到現(xiàn)在班社中的部分成員還仍是漢族。所以,鳳山鎮(zhèn)南營(yíng)子村“吵子會(huì)”音樂的族性特征與八間房“吵子會(huì)”相類似,并不是真正意義上或本質(zhì)上的滿族“傳統(tǒng)音樂”。因?yàn)閷?duì)一個(gè)樂種族性的判斷不但從音樂的本體藝術(shù)形態(tài)上看,同時(shí)也要用用樂人的文化族群身份進(jìn)行界定,然而當(dāng)我們重新審視南營(yíng)子村的“吵子會(huì)”音樂族性時(shí),只能說這并不是真正意義上的滿族傳統(tǒng)音樂文化,而是基于社會(huì)資源與利益分配語(yǔ)境下的政府文化部門權(quán)力下的話語(yǔ)主觀建構(gòu),抑或是一種“被發(fā)明的民族‘傳統(tǒng)音樂文化’”。

三、豐寧“吵子會(huì)”班社之間爭(zhēng)議起源問題

從田野口述文本資料看出,豐寧八間房與南營(yíng)子村“吵子會(huì)”在音樂來源方面出現(xiàn)兩個(gè)截然不同的版本。即前者的傳承體系來源于山東師傅的傳授,而后者的則是清兵軍樂的遺存(或稱清軍禮樂)。然而,經(jīng)過筆者多次的田野考察以及梳理歷史文獻(xiàn)看出,八間房‘吵子會(huì)’的音樂來源相對(duì)比較準(zhǔn)確。因?yàn)椋Y(jié)合中國(guó)移民史文獻(xiàn)看出,明清代以來大量的山東、河南移民來此衛(wèi)戍、墾荒、經(jīng)商,致使大量的漢族傳統(tǒng)文化元素在這里生根發(fā)芽。而鳳山南營(yíng)子村的“吵子會(huì)”起源的說法,因?yàn)槠淙鄙僦苯拥臍v史文獻(xiàn)證據(jù),僅憑口傳資料是缺乏可信度的,因此值得學(xué)界進(jìn)一步深入研究。而八間房“吵子會(huì)”的音樂來源的說法,是經(jīng)過口述文獻(xiàn)與歷史文獻(xiàn)相互印證的。筆者認(rèn)為,根據(jù)豐寧明末清初以來的移民史料分析,這里除了清代的八旗軍以及隨從的駐防、圈地之外,大部分是山東、河南、山西的漢民來此墾荒、經(jīng)商隨后定居下來的。從八間房、塔溝村的族譜記載中都有清晰的反映。因此,豐寧“吵子會(huì)”音樂更是漢族移民背景下的文化產(chǎn)物。作為八間房與南營(yíng)子村的“吵子會(huì)”在起源問題上出現(xiàn)爭(zhēng)議,筆者認(rèn)為都是為了實(shí)現(xiàn)各自的文化認(rèn)同以及分享更多的國(guó)家社會(huì)資源與利益使然。

從音樂曲牌與樂器構(gòu)成來看,以八間房為中心的傳承體系主要分為兩路,一是八間房傳承體系(古房、塔溝、窄嶺、廂黃旗、黑山嘴、天橋、頭道營(yíng)等),用皮鑼指揮。二是南營(yíng)子村的傳承體系,主要是選營(yíng)、南營(yíng)子村的(不用皮鑼)。據(jù)筆者調(diào)查發(fā)現(xiàn),豐寧“吵子會(huì)”作為一種跨族群特性的民間樂種,其音樂在各個(gè)地方的傳承體系中,從曲體結(jié)構(gòu)、音樂風(fēng)格等方面大同小異。比如八間房傳承體系主要有窄嶺、廂黃旗、黑山嘴、塔溝(蒙古族)、天橋等。這里的“吵子會(huì)”音樂曲牌與音樂風(fēng)格基本相同,只不過曲牌在傳承過程中稱呼不一。比如古房村稱[豆黃],八間房村稱[斗鵪鶉]等等。豐寧“吵子會(huì)”的嗩吶曲牌傳承是漢族的工尺譜,*作為文化局內(nèi)人的表演者的“吵子會(huì)”藝人自稱為“工尺字”。基本都是漢族傳統(tǒng)的曲牌,比如[朝天子][大開門][小開門][柳青娘][玉芙蓉][鳳陽(yáng)歌]等等。雖然在豐寧的不同族群(滿、蒙、漢)之間都有“吵子會(huì)”樂班,然而其音樂特性基本一致。因此足以看出,作為一種民間樂種在不同族群邊界動(dòng)態(tài)移動(dòng)的結(jié)果,同時(shí)導(dǎo)致基于國(guó)家政治語(yǔ)境作用下的音樂文化認(rèn)同的變遷。因?yàn)楦鳂钒嘀g使用的音樂基本相同。所以看出,各個(gè)“吵子會(huì)”樂班之間都在用其音樂的獨(dú)特性表述來強(qiáng)化與他者的“不同”,并把它作為文化認(rèn)同的符號(hào),借以在分享國(guó)家與社會(huì)資源以及宣傳自我文化方面獲得更多的利益,同時(shí)也體現(xiàn)出鮮明的文化自覺性。

總之,筆者認(rèn)為,南營(yíng)子村“吵子會(huì)”音樂起源是清軍軍樂的遺留的說法,由于沒有實(shí)際的歷史文獻(xiàn)可查,僅憑口述文獻(xiàn)很難具有說服力,因此亟待我們進(jìn)一步尋求歷史證據(jù)。筆者認(rèn)為,從八間房、南營(yíng)子村“吵子會(huì)”音樂曲牌、演奏技法、音樂術(shù)語(yǔ)表述、宮調(diào)系統(tǒng)、禮俗用樂功能等各方面綜合分析,兩者之間并無多大區(qū)別,可能只是清代以來的北方漢族民間吹打樂在豐寧縣域內(nèi)流播發(fā)展變遷語(yǔ)境下形成的兩種不同分支而已。

四、豐寧吵子會(huì)“申遺”(身份)之爭(zhēng)

豐寧滿族“吵子會(huì)”的“非遺”申報(bào)之爭(zhēng)筆者感受頗深。筆者對(duì)南營(yíng)子村“吵子會(huì)”會(huì)首李寶臣的采訪*筆者曾于2015年7月、2016年2月對(duì)豐寧鳳山鎮(zhèn)南營(yíng)子村“吵子會(huì)”傳承人李寶臣進(jìn)行口述訪談。印象深刻。他認(rèn)為,自己的“吵子會(huì)”才是最正宗的,應(yīng)是豐寧滿族傳統(tǒng)文化的代表,理所當(dāng)然應(yīng)該申報(bào)為國(guó)家級(jí)“非遺”。但是由于種種不便言說的主客觀原因,錯(cuò)過了那次申請(qǐng)國(guó)家級(jí)“非遺”的機(jī)會(huì)。后來為了避免與八間房“吵子會(huì)”名字沖突,只能以“吹打樂”的名稱申報(bào)省級(jí)“非遺”項(xiàng)目。針對(duì)上述問題,筆者曾采訪首次采錄“吵子會(huì)”音樂的豐寧縣文化館館員楊希瑞先生,據(jù)他認(rèn)為:“豐寧不少地方都有‘吵子會(huì)’,就是沒有八間房的規(guī)范。鳳山也有‘吵子會(huì)’,但是1950年到鳳山,聽他們打那個(gè)點(diǎn)很簡(jiǎn)單。鳳山那一套和八間房相似,但是鳳山不如八間房打得地道。關(guān)于八間房‘吵子會(huì)’的來頭,是當(dāng)年八間房人在村里修廟建戲樓,從山東請(qǐng)來師傅教的。八間房‘吵子會(huì)’里面的曲牌很多都是戲曲里的曲牌,很多曲牌都是在傳承的過程中出現(xiàn)差錯(cuò),后人叫的曲牌很多都是諧音,但諧音不能改。豐寧縣‘閣’字都念‘gǎo’,比如長(zhǎng)閣、大閣。八四年整理八間房“吵子會(huì)”曲譜,沒有定其民族屬性。報(bào)到省里時(shí),省里不同意,說‘吵子會(huì)’太普遍,最后就定的八間房‘吵子會(huì)’,依然沒有定其民族屬性,成立滿族自治縣之后才定性,因?yàn)榘碎g房是個(gè)滿族村,大部分村民都是滿族。八間房能成功申報(bào)非遺是因?yàn)樗麄冇形墨I(xiàn)資料。”*筆者于2016年7月采訪豐寧縣文化館館員,首次采錄“吵子會(huì)”音樂的楊希瑞先生。采訪地點(diǎn):豐寧滿族自治縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)中心。筆者認(rèn)為,這正如米歇爾·福柯說認(rèn)為的,正是由于地方政府權(quán)力與民間知識(shí)的相互作用,形成了話語(yǔ)(非遺申報(bào))的主觀建構(gòu)。正如王明珂認(rèn)為,歷史記憶的建立與改變,實(shí)際上是在資源競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系下,一群與外在族群間以及該族群內(nèi)部各次群體間對(duì)于“歷史”的爭(zhēng)論與妥協(xié)的結(jié)果。[10](P309)筆者說出這些事實(shí)情況并不是有意激化他們之間的矛盾,同時(shí)也無意對(duì)任何一方做出對(duì)錯(cuò)的品評(píng)。而是針對(duì)這些存在問題背后的深層原因我們要有一個(gè)客觀的判斷。

結(jié)語(yǔ):“吵子會(huì)”音樂與民間禮俗文化互動(dòng)之關(guān)系

我們知道,廟宇與道觀等相關(guān)祀神場(chǎng)所對(duì)于民間音樂的保護(hù)與傳承營(yíng)造了良好的文化環(huán)境。豐寧各種類型的民俗節(jié)慶儀式對(duì)于“吵子會(huì)”音樂的保護(hù)與傳承起到十分積極的推動(dòng)作用。結(jié)合豐寧的田野考察資料來看,這里的大部分村寨都建有自己的廟宇與道觀,多以三官?gòu)R為主,廟宇內(nèi)通常有唱神戲的戲樓。這些豐富的歷史民俗內(nèi)涵,為豐寧滿族濃郁的民俗節(jié)慶活動(dòng)營(yíng)造了良好的發(fā)展空間。各村戲樓的大量存在為以河北梆子為代表的北方漢族戲曲在此傳播與受眾營(yíng)造了重要的文化環(huán)境。戲班的存在,在某種程度上促進(jìn)了“吵子會(huì)”音樂的繁榮與發(fā)展。據(jù)筆者調(diào)查,凡是有道觀(或廟宇)的村寨大多都有自己的“吵子會(huì)”。因?yàn)椤俺匙訒?huì)”不但是一種民間的吹打樂種,也是民俗節(jié)慶儀式(燈會(huì)、花會(huì))祀神活動(dòng)中一種重要的禮俗音樂。比如八間房、窄嶺、廂黃旗、黑山嘴、塔溝、古房村、南營(yíng)子村、選將營(yíng)等村,都有香火十分旺盛的廟宇、道觀存在。在某種程度上為“吵子會(huì)”音樂的生存、延續(xù)與發(fā)展?fàn)I造了十分有效的生存語(yǔ)境。所以,“吵子會(huì)”不但是一種跨族群性質(zhì)的民間吹打樂,也是一種十分重要的祭祀儀式音樂。比如塔溝村的“吵子會(huì)”與八間房、窄嶺一樣,塔溝每年辦燈會(huì),同樣由“吵子會(huì)”作為核心。且比窄嶺八間房活動(dòng)時(shí)間長(zhǎng),他們從正月初四就開始起會(huì),一直鬧到正月十六,連續(xù)十三天。燈會(huì)形式及流程同八間房窄嶺差不多,也要串街串戶,放鞭炮捐香火錢。他們的廟會(huì)*廟會(huì)時(shí)間為每年農(nóng)歷四月初四開始。都要請(qǐng)戲班子到寺廟內(nèi)唱戲。由此看出,“禮樂相須以為用”的用樂規(guī)則在豐寧“吵子會(huì)”的文化象征功能得以鮮明的表達(dá)。總之,我們認(rèn)為,豐寧縣各個(gè)村寨濃厚的民間祭祀儀式氛圍為“吵子會(huì)”音樂的生存、發(fā)展與傳承培育了十分肥沃的民俗文化土壤。即,有廟就有會(huì),有廟就有戲臺(tái)(戲樓),為神唱戲,人神共享的民俗儀式文化在豐寧縣域內(nèi)十分濃郁,是“吵子會(huì)”傳承與發(fā)展的一種最為重要的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力。

(責(zé)任編輯 何婷婷)

[1]中國(guó)民間器樂集成編輯委員會(huì).中國(guó)民間器樂集成·河北卷[M].北京:中國(guó)ISBN中心出版社,1993.

Editing Committee of Integration of Chinese Folk Instrumental Music (eds),ChineseFolkInstrumentalMusic:HebeiVolume, China ISBN Centre Publishing House, 1993.

[2][清]徐珂.清稗類鈔(音樂類)(第十冊(cè))[M].北京:中華書局,1984.

Xu Ke (eds),QingBaiLeiChao(Music,VolumeTen), Zhonghua Book Company, 1984.

[3]包世軒.京西古播會(huì)鼓吹樂、吵子樂、中軍大曲音樂的歷史價(jià)值[C]//北京文化史暨第八次北京學(xué)學(xué)術(shù)研討會(huì).北京學(xué)研究文集,2006.

Bao Shixuan, Historical Values of Gubohui Guchuiyue, Chaozihui and Zhongjundaqu Music in Western Beijing, in Beijing Cultural History and the Eighth Beijing Studies Symposium (eds), 2006CollectedPapersofBeijingStudies, Dec., 2006.

[4]豐寧滿族自治縣黑山嘴鎮(zhèn)八間房村.八間房村志(1645-2015)(內(nèi)部資料)[Z].2015.

Bajianfang Village of Heishanzui County in Fengning Manchu Autonomous Region (eds),RecordsofBajianfangVillage(1645-2015) (unpublished),Oct., 2015.

[5]付洪山.八間房村“吵子會(huì)”沿革[Z].豐寧縣文化局.民間吹打曲:“吵子會(huì)”(內(nèi)部刊印),1985.

Fu Hongshan, History of “Chaozihui” in Bajianfang Village, in Bureau of Culture of Fengning County (eds),FolkBlowandBeatMusic“Chaozihui”(unpublished), Mar., 1985.

[6]河北省豐寧縣文化館.民間吹打曲·吵子會(huì)(內(nèi)部資料)[Z].1985.

Bureau of Culture of Fengning County, Hebei Province (eds),FolkBlowandBeatMusic“Chaozihui”(unpublished), Mar., 1985.

[7]郭乃安.音樂學(xué),請(qǐng)把目光投向人[M].濟(jì)南:山東文藝出版社,1998.

Guo Nai’an,Musicology,PleaseLookatthePeople, Shandong Literature and Arts Publishing House, 1998.

[8]伍國(guó)棟.民族音樂學(xué)概論(增訂版)[M].北京:人民音樂出版社,2012.

Wu Guodong,OutlineofEthnomusicology(RevisedandEnlargedEdition), People’s Music Publishing House, 2012.

[9]趙書峰.當(dāng)下中國(guó)少數(shù)民族音樂研究現(xiàn)狀評(píng)析——以博士學(xué)位論文選題為例[J].中國(guó)音樂學(xué),2014,(3).

Zhao Shufeng, Review of the Current Research Status of Studies on Chinese Ethnic Minority Music: Examples of the Topics of PhD Thesis,ChineseMusicology, No 3, 2014.

[10]王明珂.華夏邊緣:歷史記憶與族群認(rèn)同(增訂本)[M].杭州:浙江人民出版社,2013.

Wang Mingke,ThePeripheralofHuaxia:HistoricalMemoryandEthnicIdentity(RevisedEdition), Zhejiang People’s Publishing House, 2013.

About the author:Zhao Shufeng, PhD, Professor and Post-graduate Supervisor at the School of Music at Hebei Normal University,Shijiazhuang Hebei,050024.

The paper is funded by the following:Phased results of the humanities and social sciences key projectEthnicBoundaryandMusicalIdentity:AnAnthropologicalInterpretationofManchu“Chaozihui”MusicinFengning,NorthofHebeiProvincedirected by the author and funded by the Hebei Provincial Department of Education (No. SD151100).

Study of the History and the Development Context of “Chaozihui” Music in Fengning, North of Hebei Province

Zhao Shufeng

“Chaozihui” is a regional folk music in Northern China and it is also a trans-ethnic traditional music culture among Manchu, Mongolian and Han people. The musical rule “Liyue Xiangxu Yiweiyong” is obviously expressed in the cultural symbolic context of Fengning “Chaozihui”. Both the cultural identity of the Fengning “Chaozihui” troupe and the contestation of the recognition of “intangible cultural heritage” are products of the contestation of the national social cultural resources. The folk worship ritual environment in the villages in Fengning County provides “Chaozihui” music rich folk cultural soil for its survival, development and transmission. Where there is a temple, there is a meeting; where there is a temple, there is a stage (theatrical stage). The folk ritual cultural context, which is featured by singing for gods and human-gods sharing, is the most important inner driving force for the transmission and development of “Chaozihui” in Fengning.

Fengning, Manchu, “Chaozihui” Music, historical development context, cultural identity

2017-07-10

[本刊網(wǎng)址]http://www.ynysyj.org.cn

本文為河北省教育廳人文社科重點(diǎn)項(xiàng)目:《族群邊界與音樂認(rèn)同——冀北豐寧滿族“吵子會(huì)”音樂的人類學(xué)闡釋》(項(xiàng)目編號(hào):SD151100)階段性成果。

J607

A

1003-840X(2017)04-0054-09

趙書峰,博士,河北師范大學(xué)音樂學(xué)院教授,碩士研究生導(dǎo)師。河北 石家莊 050024

http://dx.doi.org/10.21004/issn.1003-840x.2017.04.054