景谷6.6級、魯甸6.5級地震序列應力降變化對比研究

周少輝 蔣海昆

1)中國地震局地震預測研究所,北京市復興路63號 100036

2)中國地震臺網中心,北京 100045

0 引言

隨著數字地震觀測技術的不斷完善,基于數字地震資料計算震源及介質參數、開展余震預測的研究逐漸受到重視,這也是今后震后趨勢判定的一個重要發展方向(蔣海昆等,2015)。地震是震源區介質在外加載荷作用下發生的破裂錯動或原有斷層的擴展失穩,無論是破裂錯動還是原有斷層的擴展失穩,都是巖石在應力作用下變形達到一定程度的結果。換言之,地震的發生與巖石發生錯動處的應力環境有關。就余震而言,地震發生后震源區應力狀態強弱的判定,對震后趨勢判斷及強余震預測具有重要意義(鐘羽云等,2004)。由于地震發生在地下深部,震源區的應力狀態在現有技術條件下無法直接測定,而往往是通過震源機制、應力降、視應力等來研究局部應力場的強弱、作用方向及作用方式等(陳學忠,2005)。其中,應力降表征地震發生瞬間錯動時位錯面上的應力變化,中小地震應力降隨時間的變化可能反映了應力狀態隨時間的變化(華衛,2007)。理論上,若大地震發生后余震區中小地震應力降有逐步增大的趨勢,則說明震源區仍處于較高應力狀態,存在后續發生較強余震的力學背景條件(蔣海昆等,2015)。通過計算序列余震的震源參數,分析其應力降隨時間、空間的變化,可以在一定程度上了解震源區應力狀態的動態演化,對后續強余震預測可能有一定意義(華衛等,2009)。

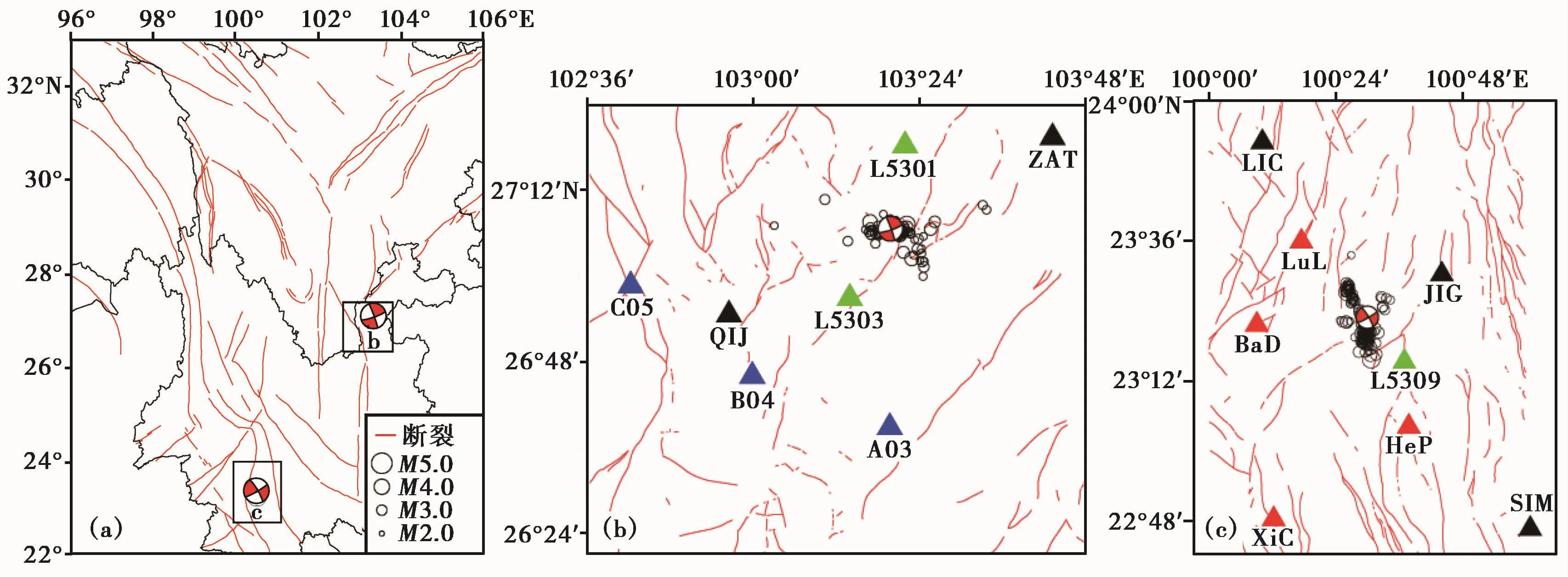

2014年8月3日、10月7日云南地區先后發生魯甸6.5級、景谷6.6級地震,2次地震震級相當,破裂方式相同(均為近NNW向的走滑型破裂),分別發生在川滇菱形地塊東側及西南側,與川滇菱形地塊的SN向運動有關,但2次地震均未發生在菱塊邊界帶上(圖1(a))。2次地震余震活動差別巨大,截至2015年1月7日,魯甸地震最大余震為2014年8月4日、9月10日的2次4.7級地震,而景谷地震則在震后2個月時先后發生5.8級、5.9級2次強余震,這為對比分析序列余震應力降、研究應力降變化與后續強余震之間的可能關系提供了重要的研究震例。

圖1 研究區斷層、臺站及余震分布

本文在整理魯甸、景谷地震序列波形和震相資料的基礎上,分別計算魯甸、景谷地震序列中ML2.5~5.0地震事件的應力降,對比研究主震后相同時段內余震應力降的總體特征以及應力降的時、空變化特征,重點探尋后續有強余震及后續無強余震序列早期階段應力降的可能差異以及應力降時、空變化對后續強余震的指示意義。

1 方法原理

震源參數計算過程是由實際地震波形記錄數據反演震源譜,進而將地震震源譜與理論震源譜進行擬合得到相應的震源譜參數。

地震臺站記錄到的地震波形數據包含地震震源、地震波傳播路徑及場地響應等信息(劉杰等,2003),臺站記錄的地震位移譜 Uij(f)可表達為

式中,f為頻率;Si(f)為地震 i的震源譜;Pij(f)為地震 i至臺站 j之間的傳播路徑效應,描述地震波在傳播過程中的衰減,包括幾何擴散和非彈性衰減;L′j(f)為臺站j的局部場地效應,描述臺站附近近地表地層介質對地震波動的放大作用;Nj(f)為臺站j附近的地面運動噪聲;Ij(f)為臺站j的儀器響應;Surj為臺站j附近地表自由表面效應,描述地震波入射地表自由表面的反射特征。理論上,產生反射的SH波的反射波位移與入射波位移相等,記錄的SH波位移正好為入射波位移的2倍,即對 Surj地表臺站的SH波記錄,式(1)中的Surj=2,而對于井下擺記錄則有Surj=1。

由式(1)可知,需要從地震波記錄中消除噪聲項 Nj(f)、儀器項 Ij(f)、傳播路徑效應Pij(f)(包括幾何擴散和非彈性衰減)和臺站j的局部場地效應L′j(f)后,才能得到震源譜Si(f)。目前,通常的做法是,利用延遲窗譜技術(Chael,1987;黃玉龍等,2003)在將地震信號由時間域轉為頻率域的過程中消除噪聲項;由于通常的儀器響應是地震儀觀測系統各部分的綜合效應,因而可以通過儀器標定進行校正(劉麗芳等,2005;華衛,2007;楊晶瓊等,2010)。采用三段幾何衰減模型,使用多臺、多地震聯合反演的方法計算介質品質因子Q值,以此來消除傳播路徑的影響(Atkinson et al,1992、1995;黃玉龍等,2003)。運用多臺、多震源聯合反演的方法求取臺站的場地響應(Moya et al,2000;劉杰等,2003)。

獲得震源譜后,利用遺傳算法對地震震源譜與理論震源譜進行擬合,進而得到零頻極限Ω0和拐角頻率 fc兩個震源譜參數(Holland,1975;Moya et al,2000;劉杰等,2003)。由于本文主要研究中小地震,其滿足Brune圓盤模型,故可用下式求解應力降Δσ、地震矩M0和震源半徑 R等震源參數(Brune,1970、1971)

其中,ρ為研究區域介質密度,vS為S波傳播速度,川滇地區一般取ρ=2.7g/cm3,vS=3.5km/s(阮祥,2007;楊晶瓊等,2010)。Rθφ為 SH波的輻射花樣系數,取平均值 0.41(Stork et al,2004)。

2 數據資料

本文重點研究震后早期階段(震后3個月內)余震活動的應力降特征。由中國地震臺網中心地震目錄可知,截至2014年11月3日,魯甸地震序列共有ML≥2.5余震236次,其中,ML2.5~2.9余震150次,ML3.0~3.9余震 79次,ML4.0~4.9余震 7次,最大震級地震為 2014年8月4日、9月10日2次ML4.7地震。同時,截至2015年1月7日,景谷地震序列共有ML≥2.5余震 289次,其中,ML2.5~2.9余震 156次,ML3.0~3.9余震 115次,ML4.0~4.9余震18次,ML≥5.0余震2次,這2次分別為2014年12月6日的ML5.8、5.9地震。

采用數據記錄較好的4個云南數字測震臺網臺站(2個固定臺及2個流動臺)和3個巧家臺陣臺站記錄到的魯甸地震序列波形資料,以及4個云南數字測震臺網臺站(3個固定臺和1個流動臺)和4個水庫臺網臺站記錄到的景谷地震序列波形資料(圖1),遵循每次地震至少有3個地震臺記錄到、同時每個地震臺至少有3條地震記錄的原則(劉杰等,2003;華衛等,2009),挑選波形較好、能經過1.5倍信噪比檢驗的地震記錄用于本研究。

3 計算結果及分析

3.1 地震波衰減與臺站場地響應

計算地震波衰減與臺站場地響應時,分別選取地震序列附近的云南地震臺網固定臺站與震后架設的流動臺的資料(圖1),對于魯甸地區,選取7個臺站記錄的22次地震資料,計算得到Q值為Q(f)=189.8 f0.4614;對于景谷地區,選取8個臺站記錄的24次地震資料,計算得到Q值為Q(f)=223.8f0.3531。可以看出,魯甸地區比景谷地區有相對更小的Q0值和較大的η值,體現了滇東北及滇西南地區Q值的區域性差異,這與地質構造可能有一定關系,即云南西部(主要是保山地塊)上地殼為相對低速區,中下地殼未發現低速層;而云南東部上地殼則為相對高速區,中下地殼普遍發育有低速層,這與已有的低速低Q(衰減快)、高速高Q(衰減慢)的基本認識相一致(蘇有錦等,2006)。

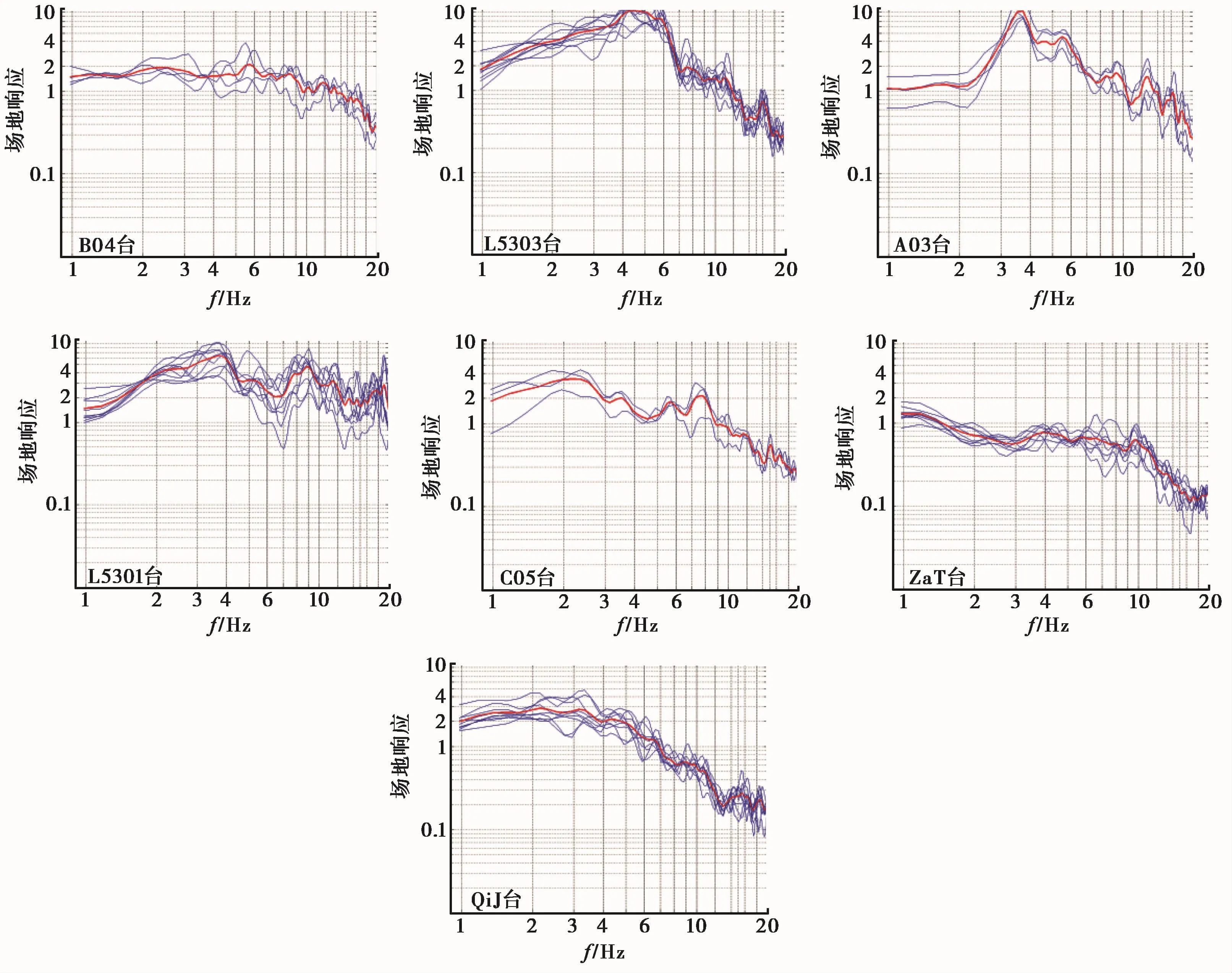

圖2、3分別為運用Moya等(2000)的多臺多震源聯合反演方法求取的魯甸、景谷地區臺站場地響應。由圖2、3可見,15個臺站的場地響應值都為1~2。其中,魯甸地區 B04、L5301臺站的場地響應相對平穩,沒有明顯的頻率放大,可以較好地記錄該頻段內的地震動。C05、ZaT、QiJ臺站的場地響應在1~20Hz頻率范圍內有明顯變化,高頻端明顯減小,而A03、L5303臺站場地響應從低頻向高頻先升高然后迅速降小(圖2)。景谷地區 SiM、JiG、LiC臺站場地響應值較低,LiC、BaD臺站場地響應相對平穩,XiC、JiG、L5309、LuL、SiM、HeP臺站的場地響應在1~20Hz頻率范圍內有明顯變化,高頻端明顯減小(圖3)。場地響應主要受臺站所處位置的地形地貌、臺站臺基條件和局部地質構造等因素的影響(張紅才等,2015),松軟的沉積場地對地震動的放大作用較大,堅硬的基巖場地則較小,故基巖臺基臺站的場地響應在大部分頻段內平坦(Shearer,1999)。此外,接收場地的局部介質特性對震源譜低頻部分的吸收影響不大,但對地震波高頻部分具有相對較強的吸收能力,因而對地震譜的高頻段有著重要影響(葉建慶,1998)。魯甸地震震中附近,QiJ臺站的臺基巖性為礫巖,ZaT臺站為玄武巖,L5301、L5303臺站均為基巖,其他臺站臺基巖性未知;在已知的這幾種巖石中,礫巖硬度最低,其次為玄武巖,而基巖硬度最高,因而由圖2明顯可見,對于低頻段,QiJ臺的放大作用最大超過2,而其他臺站均小于它。在景谷震區,除已知SiM、JiG、LiC臺站的臺基巖性為砂巖外,其他臺站的臺基巖性未知,因此,無法單純根據臺基巖性對場地響應進行比較。此外,對于各個臺站的場地響應在高頻段的變化,需結合臺站所處位置的地形地貌以及局部地質構造等多種因素作進一步的分析。

圖2 魯甸震區附近臺站場地響應

3.2 魯甸、景谷地震序列余震應力降

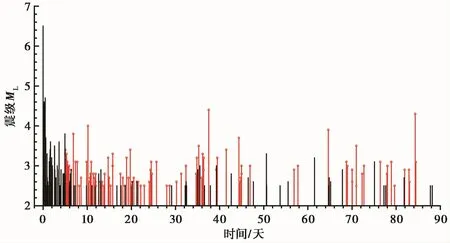

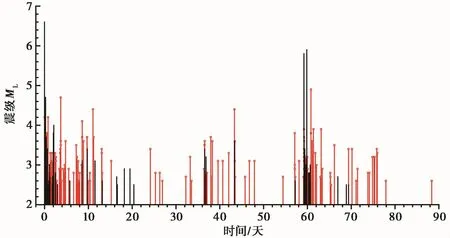

在計算魯甸、景谷地震震中及附近區域介質品質因子Q值和臺站場地響應的基礎上,分別計算了2次地震序列震后90天內、震級為ML2.5~5.0且滿足其他計算條件的地震的應力降,其中,魯甸地震序列有99次地震,景谷地震序列有173次地震,分別占各自序列同時期地震的42%、60%(圖4、5)。由圖4、5可見,無論是魯甸地震序列還是景谷地震序列,能夠計算應力降的地震基本涵蓋了序列中各個時間段內比較突出的地震事件。

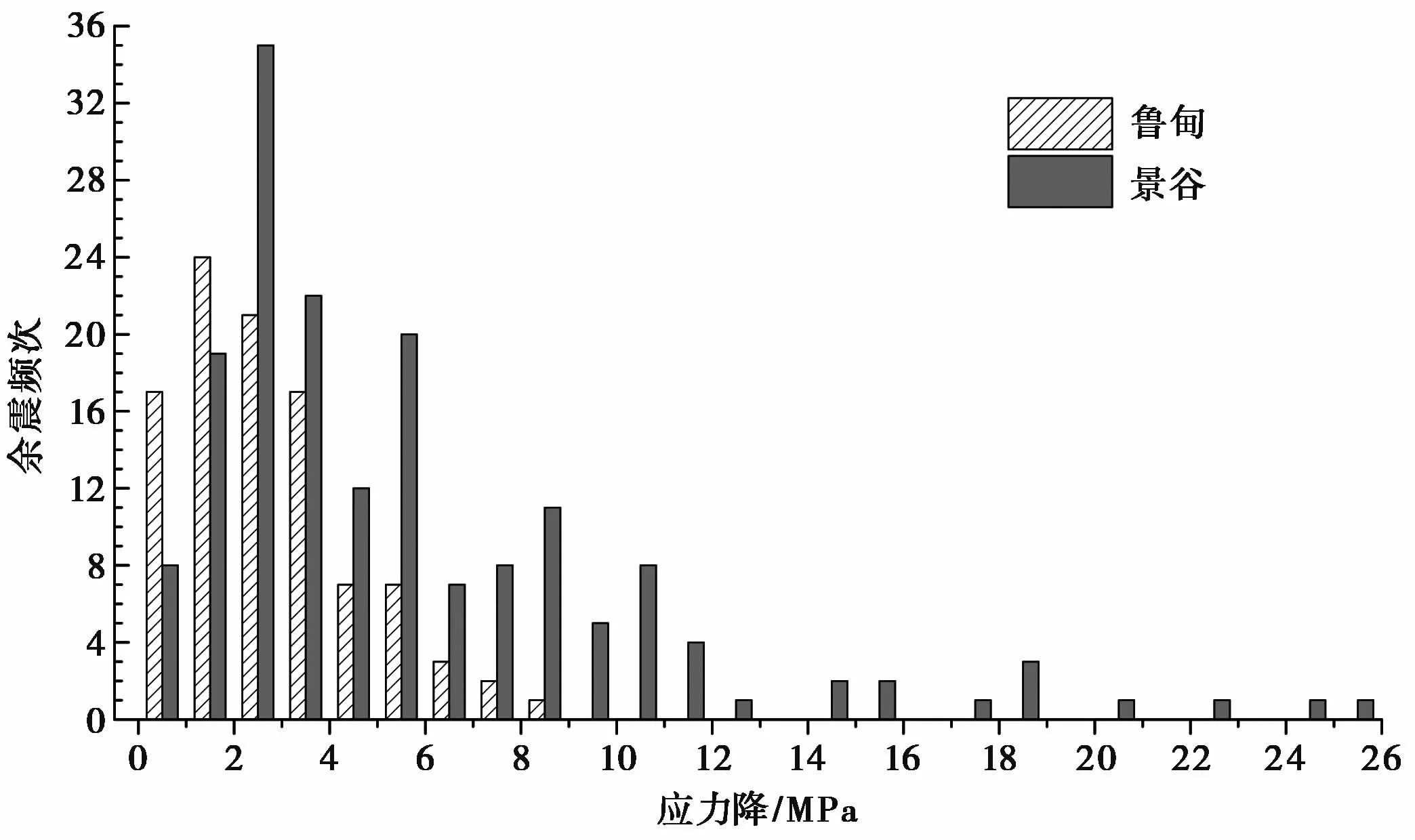

圖6為魯甸、景谷地震序列應力降分布統計。由圖6可見,魯甸地震序列的應力降數值分布較為集中(小于9MPa),應力降小于6MPa的地震約占94%,其中,以小于4MP的居多,約占80%。景谷地震序列應力降數值分布相對離散(大多數小于12MPa)。若與魯甸地震系列對比,景谷地震系列應力降小于9MPa的地震占83%,小于6、4MPa的地震分別約占68%、49%,可見景谷地震序列余震的應力降系統高于魯甸地震。

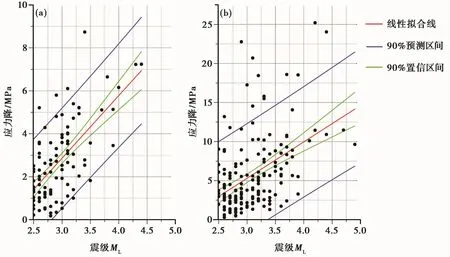

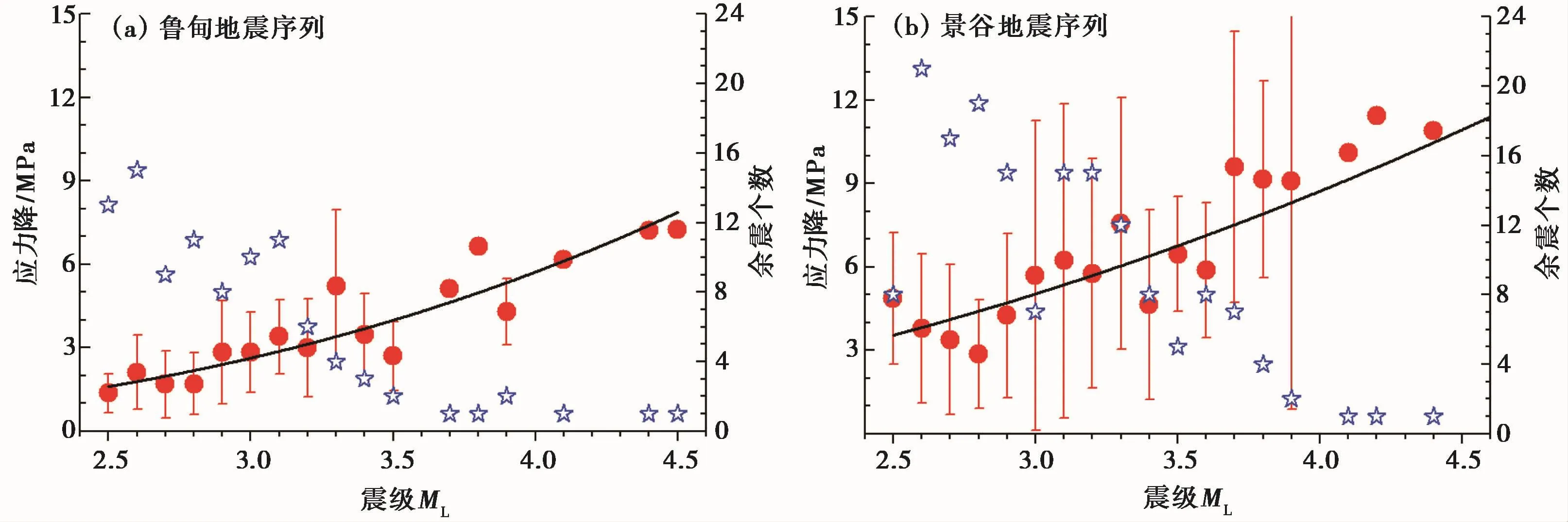

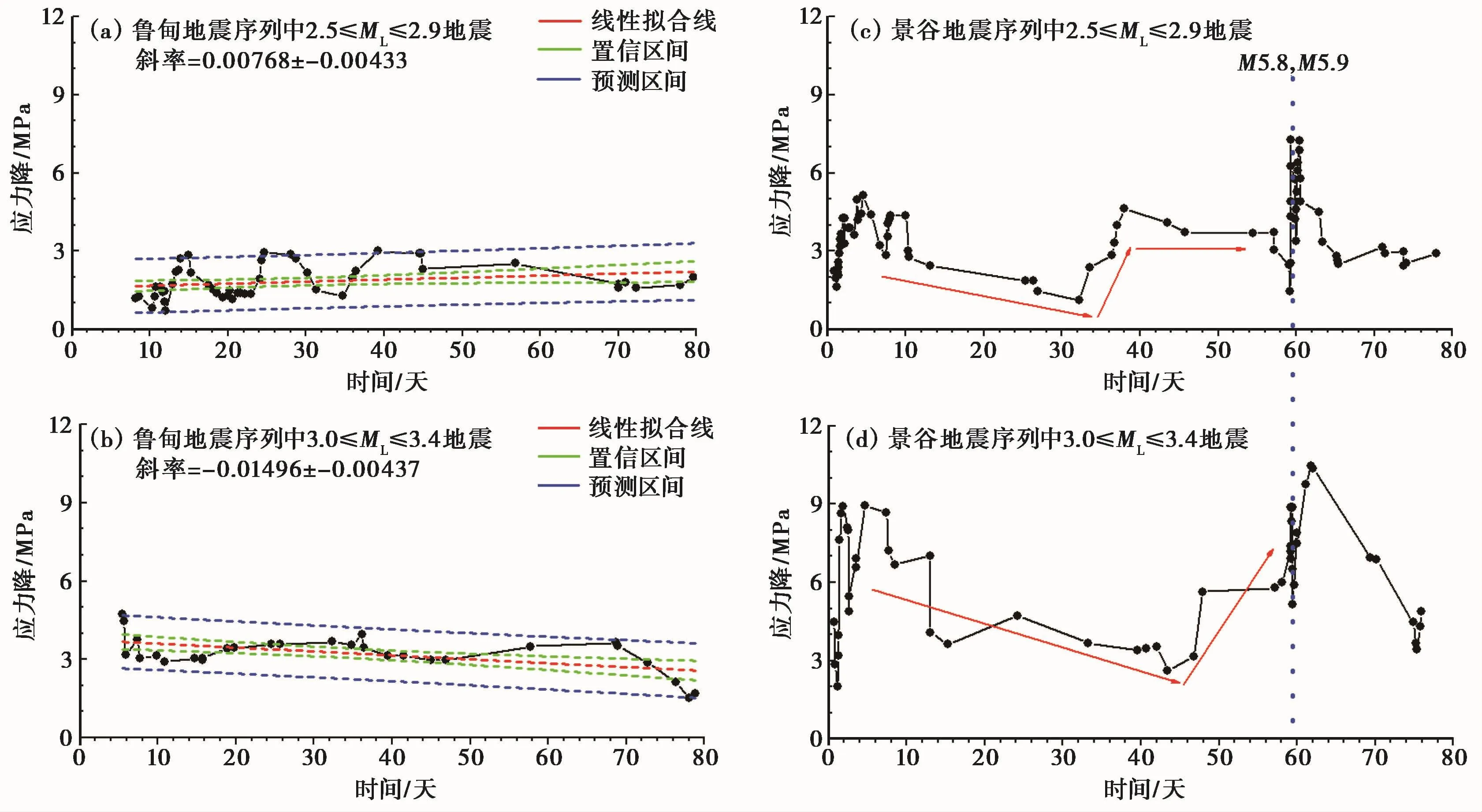

圖7分別給出2個地震序列應力降與震級間的關系,同時給出線性擬合結果以及90%置信度條件下的置信區間和預測區間。90%置信區間表示對于給定震級地震的應力降,其平均值有90%的概率位于該區間內,90%預測區間表示對于給定震級地震的應力降,其單個地震應力降值有90%的概率位于該區間內。由圖7可見,應力降隨震級增加有增大的趨勢,且魯甸地震序列應力降隨震級增加而增大的速率明顯大于景谷地震序列。盡管應力降隨震級增大的趨勢是明確的,但由圖7也可見,2次震例應力降隨震級的分布都非常離散,說明應力降與震級之間的關系非常復雜。圖8為分震級的應力降均值及其誤差分布,由圖8明顯可見,平均應力降隨震級增加的增大趨勢。由圖8還可見,從應力降均值與震級間的關系來看,冪指數擬合結果好于線性擬合結果,但這一現象是否具有明確的物理含義尚不得而知。從相對于均值的誤差分布來看,景谷地震的應力降測定結果較魯甸地震更為離散。事實上,中小地震應力降與震級間定性正相關似乎是一種較為普遍的現象(Mayeda et al,1996;Mori et al,2003;Tusa et al,2008;趙翠萍等,2011;華衛等,2012)。

圖3 景谷震區臺站場地響應

圖4 魯甸6.5地震序列M L≥2.5地震及其中能夠計算應力降地震的M-t圖

圖5 景谷6.6地震序列M L≥2.5地震及其中能夠計算應力降地震的M-t圖

圖6 魯甸、景谷地震序列應力降分布統計

圖7 應力降與震級間的關系

圖8 不同震級余震應力降均值隨震級的變化

3.3 魯甸、景谷地震序列不同震級段余震應力降的對比分析

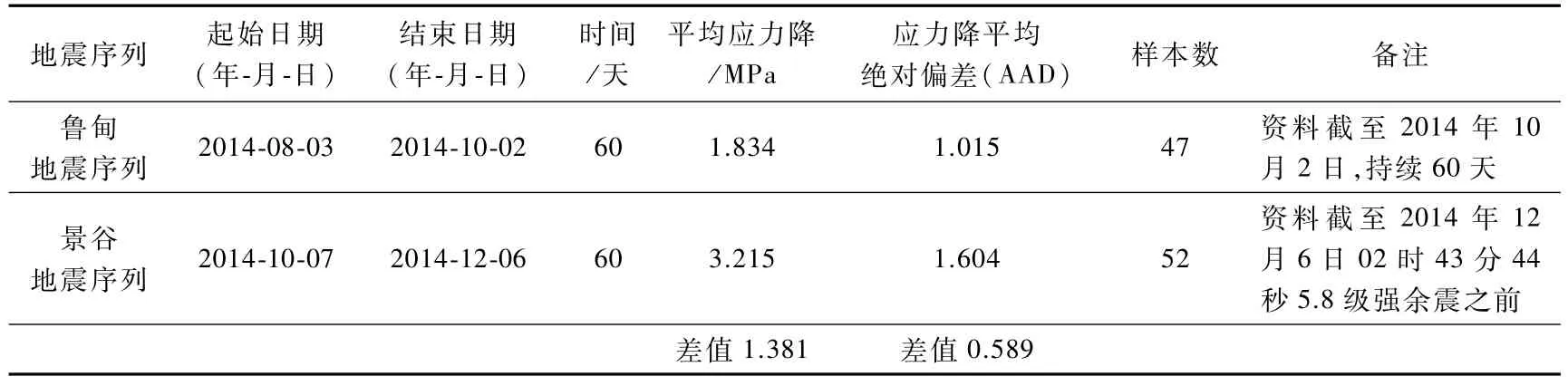

為了消除震級的影響并盡可能地保留足夠多的地震樣本進行分析,分別選取ML2.5~2.9、ML3.0~3.4兩個震級范圍內的地震進行序列應力降隨時間變化的對比研究。表1、2分別給出2個序列震后60天ML2.5~2.9、ML3.0~3.4范圍內地震應力降的平均值及平均絕對偏差值。由表1、2可見,在相同的震級范圍內,景谷地震序列余震的平均應力降明顯高于魯甸地震序列,由于余震應力降的高低表征主震后震源區應力水平的高低(蔣海昆等,2015),因而這意味著,盡管魯甸、景谷2次地震的主震震級相當,但景谷地震后震源及附近區域的應力水平明顯高于魯甸地震,這可能是景谷地震后有強余震活動而魯甸地震后余震活動偏弱的根本原因。平均絕對偏差表征統計數據對均值的偏離程度,由表1、2可見,即使對相同震級范圍內的地震,景谷地震序列余震應力降的離散程度也明顯高于魯甸地震,并且震級越大,離散程度越高。

3.4 魯甸、景谷地震序列余震應力降隨時間的變化

應力降表征地震錯動瞬間位錯面上的應力變化,應力降隨時間的變化可能反映應力狀態的變化(華衛,2007),通過分析地震應力降隨時間的變化,可以間接了解地震序列活動過程中局部構造應力的變化。

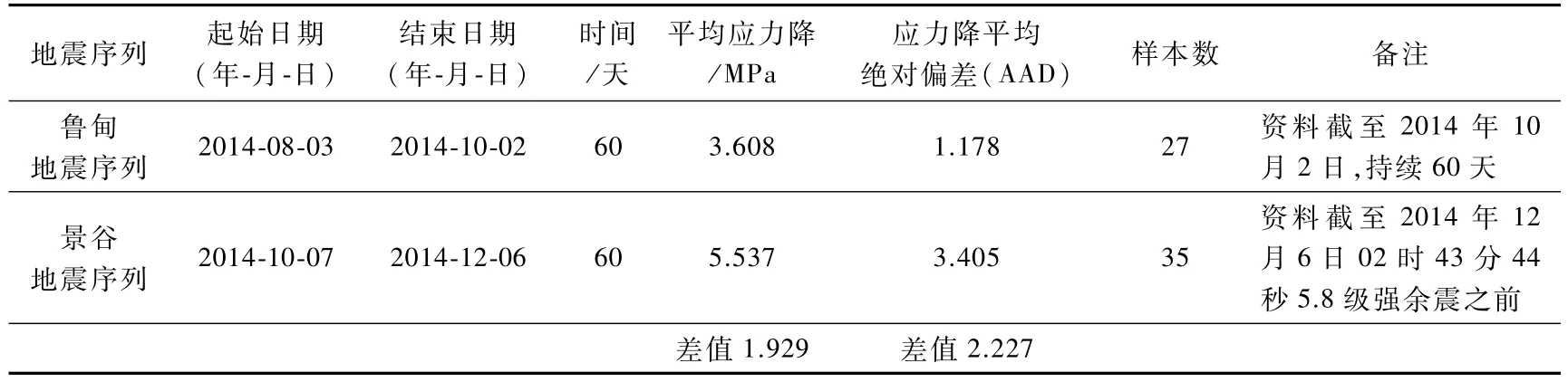

圖9(a)、9(b)分別給出魯甸 6.5級地震序列中 ML2.5~2.9、ML3.0~3.4兩個震級段震后80天地震應力降隨時間的變化、變化趨勢的線性擬合結果以及90%置信概率條件下的置信區間和預測區間。由圖 9(a)、9(b)可見,整體而言,魯甸 6.5級地震后,ML2.5~2.9、ML3.0~3.4兩個震級段余震應力降隨時間的變化盡管分別呈現逐漸恢復和持續降低的趨勢,但都不具有統計顯著性,應力降隨時間變化趨勢的線性擬合結果顯示,斜率都非常小,接近于0(分別為0.00768±0.00433、-0.01496±0.00437)。這意味著,從統計的角度,余震應力降隨時間幾乎不變。由于魯甸6.5級地震主震所釋放的能量相對于同等震級地震釋放的能量而言異常巨大(趙仲和,2014),使得震源區應力在魯甸6.5級主震破裂過程中釋放已較為充分,主震后震源區的應力變化僅為微弱調整、逐漸恢復的過程,這也是魯甸地震余震活動較弱的可能原因。

表1 魯甸6.5級、景谷6.6級地震震后60天M L 2.5~2.9余震平均應力降對比

表2 魯甸6.5級、景谷6.6級地震震后60天M L 3.0~3.4余震平均應力降對比

圖9 魯甸與景谷地震序列應力降隨時間的變化

圖9(c)、9(d)分別給出景谷 6.6級地震序列中 ML2.5~2.9、ML3.0~3.4兩個震級段地震應力降隨時間的變化。由圖9(c)、9(d)可見,景谷6.6級地震后開始階段余震應力降起伏地緩慢下降,呈現逐漸降低的趨勢,但從震后40天前后(ML2.5~2.9震級段地震在約34天開始變化;ML3.0~3.4震級段地震在約44天開始變化)開始轉折升高,明顯的上升趨勢持續約10天,之后應力降維持在相對高值。這一應力降隨時間的變化可能表征了6.6級地震后短期內震源區的應力調整過程,即主震后的早期階段,余震區應力降隨時間緩慢降低;大約自震后三四十天開始,震源區局部應力出現擠壓增強趨勢,余震應力降隨之逐漸升高,之后應力維持在相對高值直至5.8級強余震發生。從力學作用的觀點來看,高應力狀態下發生的中小地震的應力降一般會比低應力狀態下地震的應力降高,這是高應力狀態下介質性質的綜合反映(劉麗芳等,2010)。同時,這一階段余震頻次也呈減少趨勢(圖5),這說明5.8級強余震之前景谷地震余震區似乎重新處于相對強的“閉鎖”狀態,直至12月6日5.8級強余震發生。震中附近前兆異常觀測表明,瀾滄井(距景谷地震震中約116km)水位在5.8級地震前上升明顯,同時,普洱大寨臺滇-17井(距景谷地震震中約87km)水氡濃度10月23日突升1.7Bq/L,11月1日轉折恢復,17日再次轉折上升,同時該臺滇-17井氟離子濃度也在10月28日突升,11月14日基本恢復①中國地震臺網中心,2014,2014年12月4日地下流體學科組會商報告PPT。這表明5.8級強余震發生前,景谷附近局部區域應力可能確實整體處于短時間的擠壓增強階段。

12月6日5.8級強余震發生16hr后,景谷地震余震區再次發生5.9級強余震。由圖9(c)、9(d)可見,5.9級強余震后余震應力降快速下降,其中,ML2.5~2.9震級段地震的應力降下降趨勢持續5~6天,ML3.0~3.4震級段約15天,之后維持在相對較低的水平上變化。事實上,5.9級強余震之后,景谷地震序列的余震活動趨于結束,余震頻次快速減少,強度上也未有ML≥2.5地震發生。

3.5 魯甸、景谷地震系列余震應力降的空間差異

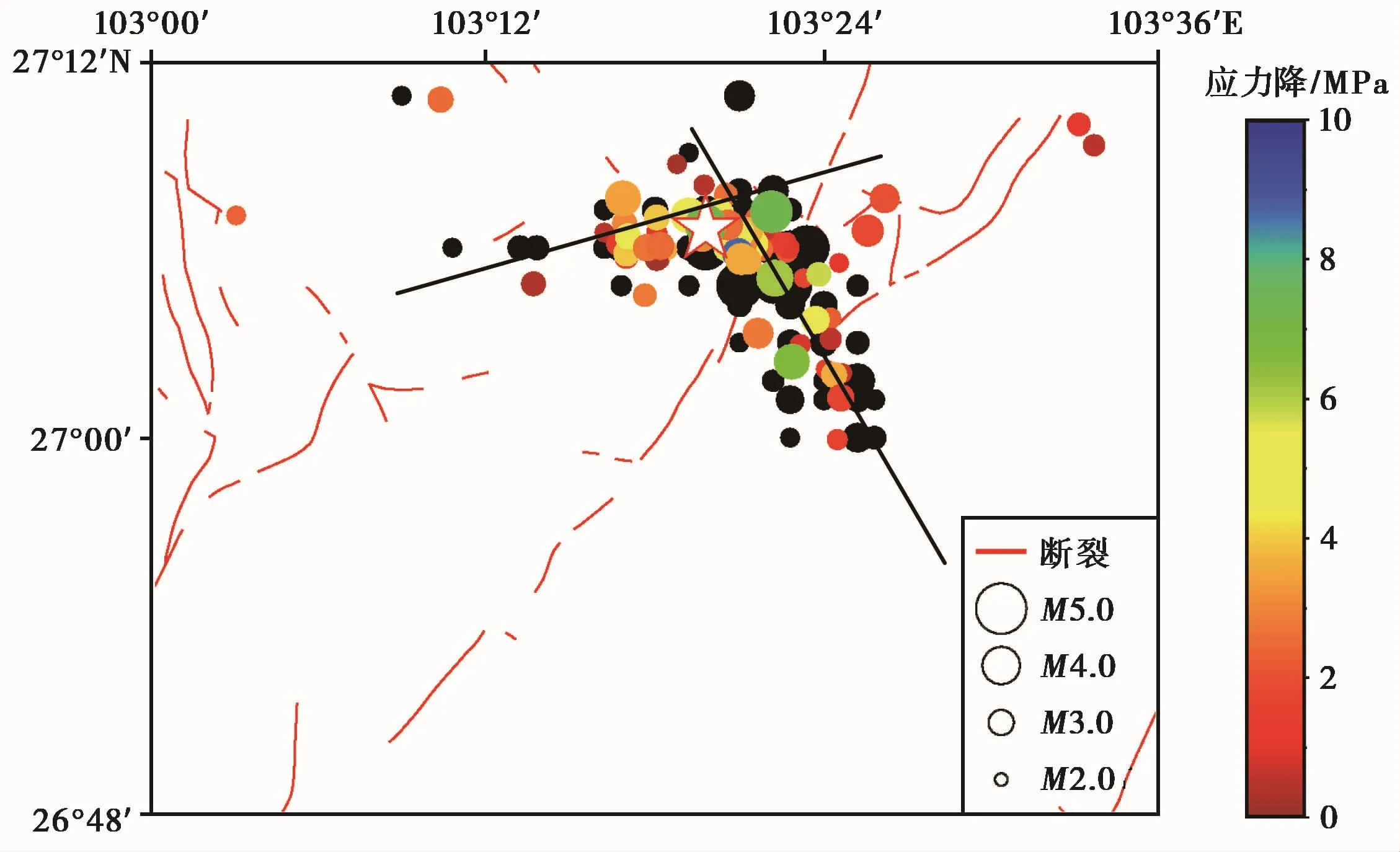

圖10 2014年8月3日魯甸6.5級地震序列震后80天內M L≥2.5余震應力降空間分布

圖10為魯甸6.5級地震序列震后80天內ML≥2.5余震應力降的空間分布,由圖10可見,魯甸地震序列余震的分布呈NNW向和NEE向的共軛分布特征(王未來等,2014;Cheng et al,2015),絕大部分應力降高值的余震都圍繞主震分布,相對于NNW向而言,NEE向不僅余震頻次較少,而且余震應力降值也普遍低于NNW向。其原因可能在于魯甸地震破裂首先起始于NEE向斷裂,NEE向斷裂的活動觸發了NNW向斷裂的錯動;而NNW向斷裂的快速擴展則減緩了NEE向破裂的進一步發展,最終形成以NNW向破裂為主的共軛破裂(張勇等,2015;許力生等,2014;程佳等,2016)。從魯甸地震序列應力降隨時間變化的情況來看(圖9(a)、9(b)),魯甸地震序列應力降是隨時間逐漸恢復的過程,在 NNW向斷裂上分布的余震應力降普遍高于NEE向的。

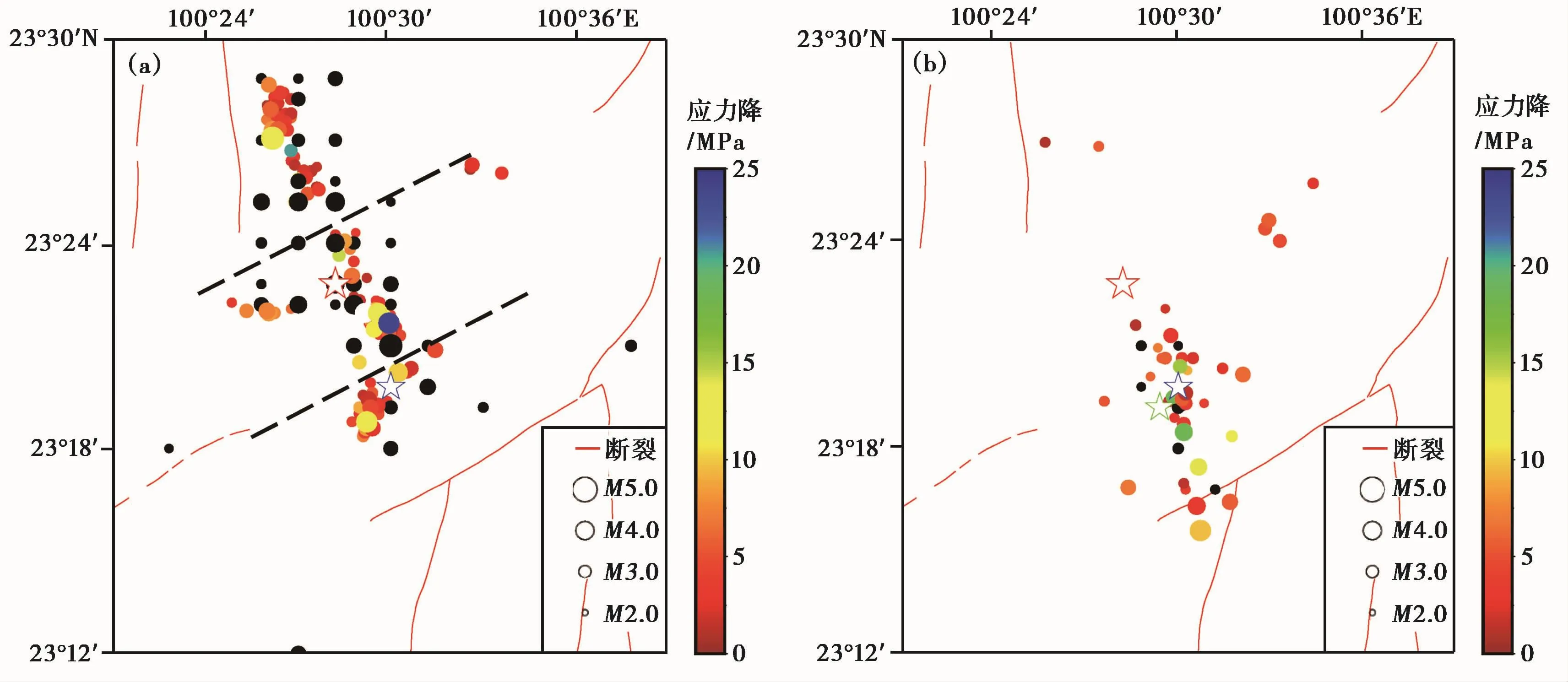

圖11為景谷6.6級地震序列不同時段余震應力降的空間分布。由圖11(a)可見,12月6日5.8級強余震之前,余震分布具有一定的分段特征,大體上可分為西北段、中段和西南段等3段。高應力降地震相對集中分布于主震東南側,即序列余震分布的中段南部和西南段;從另一角度來講,絕大多數高應力降地震發生在5.8級強余震周圍,而主震西北側區域的應力降相對較低。這表明6.6級地震發生后,主震東南側的余震區應力水平相對較高,這可能也是之后在該區域連續發生5.8級、5.9級強余震的原因。由圖11(b)可見,5.9級強余震后,余震主要分布在主震東南側的強余震附近,并有進一步向南延伸的跡象,高應力降地震主要分布在強余震附近及其東南側。

圖11 2014年10月7日景谷6.6級地震序列M L≥2.5余震應力降空間分布

4 討論和結論

(1)目前,關于應力降與震級間的關系是存在爭議的。部分研究者認為,大地震序列通常有很強的應力降變化,但整個地震序列的應力降在整體上卻很少依賴地震矩,即應力降近似于常數,不隨地震矩的變化而變化(Shearer et al,2006;Hardebeck et al,2009;Allmann et al,2007、2009;Annemarie et al,2011)。另外一些研究者則認為,應力降呈現隨震級增加而增大的趨勢(Mayeda et al,1996;Mori et al,2003;Tusa et al,2008;趙翠萍等,2011;華衛等,2012)。陳運泰等(2000)也曾指出,“大”地震與“小”地震的情況有別,即對于不同地震矩的“大”地震,應力降接近于常數,地震的大小是通過破裂面積和錯距來區分的;對于不同地震矩的“小”地震,應力降的大小隨震級(或地震矩)的增加而增大。在本次研究的震級范圍內,應力降呈現隨震級增加而增大的趨勢。因此,在應用應力降方法時,首先要消除震級的影響。

(2)盡管魯甸、景谷2次地震主震的震級相當,但在相同震級檔中,景谷地震序列的平均應力降值均高于魯甸地震序列,反映了景谷地震后震源及附近區域的應力水平明顯高于魯甸地震,這可能是景谷地震后有強余震活動而魯甸地震后余震活動偏弱的根本原因。同時,在相同震級范圍內的地震,景谷地震序列余震應力降的離散程度也明顯高于魯甸地震,并且震級越大,差異越明顯。景谷震區應力降相對較高還有另一個證據,即10月7日6.6級主震和12月6日5.8級、5.9級地震均發生于固體潮調制“望”日,具有明顯的潮汐調制特征,表明景谷震區具有較高的應力背景②中國地震臺網中心,2014,中國地震臺網中心震情監視報告([2014]臨40期)。

(3)在應力降隨時間的變化方面,對于后續沒有強余震發生的魯甸地震序列,其余震應力降隨時間幾乎不變。結合主震能量釋放特點分析認為,這可能緣于主震能量釋放巨大,應力釋放相對充分,震源區震后應力變化僅為微弱調整、逐漸恢復的過程,這可能也是魯甸地震余震活動較弱的原因。

在景谷地震序列5.8級強余震發生前,應力降在主震之后存在 “緩慢下降—轉折升高—維持高值”的變化過程,這顯示震源處局部應力在震后一段時間再次出現擠壓增強,余震應力降隨之有所升高,之后應力降維持在相對高值直至5.8級強余震發生。同時,在5.9級強余震發生后,應力降值快速下降并保持相對穩定狀態,這說明5.9級強余震發生后震源區應力可能已釋放較為充分。因而,震后應力降隨時間轉折升高的變化對后續強余震可能有一定的指示意義。

從斷裂力學觀點來看,在破裂前,巖石內部越來越多的微裂紋在差應力作用下產生許多拉張破裂,從而造成巖石體積膨脹,即使在高圍壓條件下,只要有差應力存在,這種現象依然會出現(Brace et al,1966)。根據膨脹-擴散模型(Nur,1972;Scholz et al,1973),強地震發生前區域巖體的膨脹使原來的孔隙飽和度降低,孔隙壓力減小,巖體的抗剪切能力提高,產生巖石的膨脹硬化現象,這使得摩擦阻力增加,進而斷層得到暫時的穩定(余震頻次在該時段也顯著減少);與此同時,周圍巖體的水逐漸向不飽和區域滲透,隨著時間的推移,膨脹區域的巖體水飽和度逐漸恢復,巖體抗剪切能力下降,地震發生,故流體在膨脹-擴散模型中發揮著重要作用。而景谷地區地下流體可能有一定的富集,景谷地震序列震區的上地殼部分由白堊紀的砂巖、泥巖等組成(蔡麟孫等,2002),在其形成過程中允許大量含水流體的存在;另一方面,該地震震中距瀾滄江縫合帶僅30km左右,在瀾滄江縫合帶拼接形成過程中也為上地殼圈閉大量的含水流體提供了可能(李永華等,2014)。

在應力降的空間變化方面,魯甸地震序列中絕大部分應力降高值的余震都圍繞主震分布。而景谷地震序列中,在5.8級強余震發生前,絕大多數高應力降余震均發生在5.8級強余震周圍,這表明景谷6.6級地震發生后,該區域的應力水平相對較高,這也可能是之后在該區域連續發生5.8級、5.9級強余震的原因。然而,5.9級強余震發生后,應力降高值余震都是圍繞該強余震分布的。這進一步表明,若強震發生后,絕大部分異常高值應力降的地震,并非圍繞已發生的強震分布,而是趨向于分布在某一區域,則該區域的應力水平相對較高,后續該區域存在發生強震的可能。

應力降隨時間的變化與地震序列中較強地震的發生有一定關系,應力降在空間的變化也與強震發生地點似乎存在一定的相關性,故跟蹤余震應力降的時空變化,可能為強余震判定提供一定的參考。但因本文的資料有限,此推定尚需更多震例的驗證。

致謝:感謝華衛研究員的指導,感謝劉麗芳、何家斌在波形資料收集過程中給予的大力幫助。感謝宋金、楊文和鄧菲在研究過程中的有益幫助和討論。