放牧對新疆草地生態系統碳源/匯的影響模擬研究

韓其飛,羅格平,李超凡,黃曉東

1 南京信息工程大學地理與遙感學院,南京 2100442 南京信息工程大學氣象災害預報預警與評估協同創新中心,南京 2100443 中國科學院新疆生態與地理研究所,荒漠與綠洲生態國家重點實驗室,烏魯木齊 8300114 中國科學院南京土壤研究所, 南京 2100085 蘭州大學草地農業科技學院 草地農業生態系統國家重點實驗室,蘭州 730020

放牧對新疆草地生態系統碳源/匯的影響模擬研究

韓其飛1,2,羅格平3,*,李超凡4,黃曉東5

1 南京信息工程大學地理與遙感學院,南京 2100442 南京信息工程大學氣象災害預報預警與評估協同創新中心,南京 2100443 中國科學院新疆生態與地理研究所,荒漠與綠洲生態國家重點實驗室,烏魯木齊 8300114 中國科學院南京土壤研究所, 南京 2100085 蘭州大學草地農業科技學院 草地農業生態系統國家重點實驗室,蘭州 730020

正確評估新疆草地生態系統碳源/匯效應,對區域尺度碳循環研究具有重要意義。放牧是新疆草地生態系統中主要的人類活動,但放牧對草地碳平衡與碳動態的影響還具有很大的不確定性。利用生態系統放牧模型Biome-BGC grazing,通過情景模擬綜合評價新疆草地生態系統碳源/匯的動態。結果表明:1) 1979—2007年新疆草地生態系統的碳源總量為0.38PgC,其中由放牧導致的碳釋放為0.37PgC;2) 當平均放牧率小于0.24頭標準羊/hm2時,放牧能夠促進草地碳固定。研究實現了Biome-BGC grazing模型在區域尺度的應用,研究結果將有助于理解氣候變化及放牧對干旱區草地生態系統碳動態變化的驅動機理,對探明干旱區草原生態系統的源/匯特征具有重要意義。

新疆;草地生態系統;放牧;碳源/匯

干旱半干旱地區生態系統是陸地生態系統中最為脆弱的部分之一[1- 5],該地區分布著世界上絕大多數的牧場和天然草場。新疆是干旱半干旱生態系統分布較集中的區域之一,草地面積 5.7×107hm2,在全國位于第3位。近年來,放牧活動的不斷增強和氣候變化的加劇,使得新疆草地生態系統面臨著巨大的社會和生態環境問題[6- 7],同時也影響著草地生態系統的結構與功能(生產力、碳儲量和通量)[8- 11]。

放牧作為一種高度復雜的干擾方式,通過采食、踐踏和排泄物影響植物群落生物量及結構特征和土壤理化性質,從而影響生態系統的碳循環過程[12]。放牧通過改變牧草各器官之間固有的物質與能量分配模式來影響牧草的生長,如放牧影響草地的根冠比,使得地上部分的生長速度高于根系[13]。另外,放牧改變種群動態。家畜的選擇性采食能夠改變牧草的競爭力。一般來說,采食削弱被采食牧草種的競爭力,增強未采食或少采食牧草種的競爭力[14- 15]。然而過度放牧不但會破壞地表植被,促使大氣對土壤的直接影響增強,增加地表蒸發,減少土壤表層含水量,損壞根系生存環境,還能直接影響采食植物的葉片、繁殖器官和生長點等部分,通過直接影響地上部分生長進而影響到地下部分根系的生長發育和生物量的形成及積累[13,16]。

盡管放牧通常被認為對植物生長是不利的,但一些研究也表明適度放牧可能促進草地的生長[15,17- 19],即表現出補償機制(compensatory mechanism)。有研究表明,不同草地類型對于放牧的響應存在差異,適度放牧可能促進天山北坡低山干旱草地的凈初級生產力,但對于森林草甸草原和高寒草甸草原的生產力均具有負面效應[20]。總之,放牧是否促進草地植物的生長,目前學術界還有許多爭論,放牧對草地碳平衡與碳動態的影響還具有很大的不確定性[21- 22]。因此,研究放牧對新疆草地生態系統碳源/匯的影響,對于明確草地碳循環途徑及其在區域碳循環中的作用具有重要的意義。

由于站點尺度直接觀測法研究放牧對草地碳源/匯影響的局限性,陸地生態系統模型成為研究氣候變化和人類活動對生態系統結構與功能影響普遍使用的方法[20,23- 24]。其中Biome-BGC grazing模型在新疆天山北坡得到成功應用,模擬了放牧對不同海拔草地生態系統凈初級生產力的影響[20]。

因此,本文基于空間化的Biome-BGC grazing模型,1)模擬新疆草地生態系統碳動態特征,分析其碳/源匯功能和強度的時空分布;2)量化放牧過程對新疆草地生態系統碳源/匯的貢獻。本研究將有助于揭示區域草地生態系統對氣候變化和放牧的響應格局與過程。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

新疆地處歐亞大陸腹地,屬于典型的溫帶大陸干旱性氣候,光熱資源充足,年平均氣溫9—12℃,降水量稀少,北疆降水為150—200mm,南疆在100mm以下。而蒸發量則相反,北疆為1500—2300mm,南疆為2100—3400mm[25- 26],在全球變化和人類活動的干擾下,新疆的氣候和生態已經發生了顯著的變化[27]。20世紀80年代以來出現了暖干向暖濕的轉型變化[28- 29]。新疆草地總面積5.7×107hm2,占全疆土地總面積的34%[6]。不同草地類型按照海拔梯度進行劃分,包括高山草甸(Alpine meadow, AM, 2700—3500m)、中山森林草地(Mid-mountain forest-meadow, MMFM, 1650—2700m)、低山干草原(Low-mountain dry grassland, LMDG, 650—1650m)和平原荒漠草原(Plain desert grassland, PDG, <650m)[20]。

1.2 放牧數據

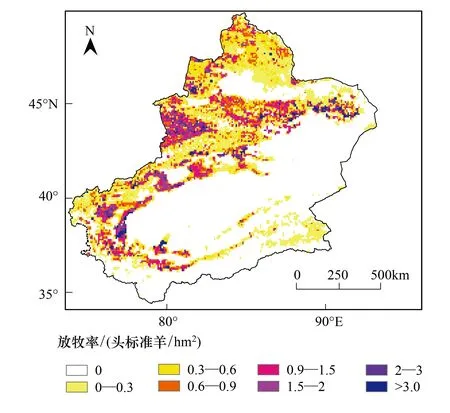

圖1 1979—2007年新疆草地放牧率空間分布 Fig.1 Distribution of averaged grazing intensity between 1979 and 2007

研究所用的放牧強度數據Gridded Livestock of the World (簡稱GLW)來源于全球畜牧信息系統global livestock information system(簡稱GLIS)數據。GLIS 數據是Food and Agriculture Organization of the United Nations(簡稱FAO)根據全球牲畜數目采樣點及環境數據差值產生,空間分辨率為5km。GLW數據中包含了主要的牲畜類型: 牛、水牛、綿羊、山羊、豬和家禽類。根據中華人民共和國農業部提供的“標準羊”換算:用1只綿羊為1個標準羊單位, 1頭牛為6個標準羊單位,一頭水牛為6.5個標準羊單位,一只山羊為0.9個標準羊單位(http://www.chinaforage.com/standard/zaixuliang. htm)(圖1)。

1.4 Biome-BGC grazing模型

Biome-BGC 模型是一個用來估算陸地生態系統日尺度碳、氮、水儲存及通量的生態系統過程模型。輸出包括總初級生產力(GPP) 、 凈初級生產力(NPP) 、 凈生態系統碳交換量(NEE) 等。Biome-BGC grazing耦合了落葉方程模擬放牧對草地生態系統碳循環的影響,該模型已成功的用于半干旱草原生態系統[20]。落葉方程將動物采食的碳(Dr) 分為 5 個部分:動物的呼吸作用(占50%) 、甲烷的生產(占3%) 、肉的生產、尿、和糞便(占30%)。在考慮放牧活動干擾的情景下(Dr>0),地上凈初級生產力(ANPP) 等于地上生物量增量與牲畜采食量之和。本文未對草地的可食性進行區分,且由于 Biome-BGC 模型將草本植物劃分為細根和葉兩個部分,本文假設牲畜僅采食草的葉。

因此,在該模型中,NEE的定義為:

NEE=GPP-mr-gr-hr-Dr

(1)

式中,mr為維持呼吸,gr為生長呼吸,hr為異養呼吸,Dr為凋落速率。

模型參數采用在新疆天山北坡不同海邊梯度校正過的參數[20],每個格點的分辨率為10km×10km。為了分析氣候變化與放牧對碳源/匯的影響,本文設計了2個情景:僅氣候變化(Climate change,CLIM) 、氣候變化和放牧共同作用(Climate change and Grazing,CLIMGRA),則放牧對碳源/匯的影響由二者之差表示。

1.5 模型驗證

本文利用在東天山奇臺、天山北坡不同海拔高度和平原荒漠草原區設置的圍欄和觀測點,進行了生物量、土壤水分、質地和養分的觀測和分析結果,分放牧和無放牧兩種情景對模型進行驗證。重點對高山草甸、中山森林草地、低山干草原和平原荒漠草原年地上凈初級生產力分別進行了驗證。另外,由于缺少足夠覆蓋新疆的實測數據,本文部分數據通過搜集已發表的文獻數據獲得。同時,為了驗證模型模擬碳通量的能力,我們在AmeriFlux網站下載了美國Kendall草原的渦度相關數據(ftp://cdiac.ornl.gov/pub/ameriflux/data),從而驗證模型輸出NEE的精度。

1.6 放牧率閾值分析

為了研究碳源/匯對于放牧率的響應,從而確定不同草場類型的適宜放牧率閾值。本文首先將研究區按照牧場類型分區;然后在分區內選取放牧后(CLIMGRA)較無放牧(CLIM)情景下NEE變化為正值的格點;最后,利用這些格點作為掩模,統計該部分格點覆蓋下牧場的平均放牧率,作為該類型牧場的適宜放牧率閾值。

2 結果與分析

2.1 模型驗證

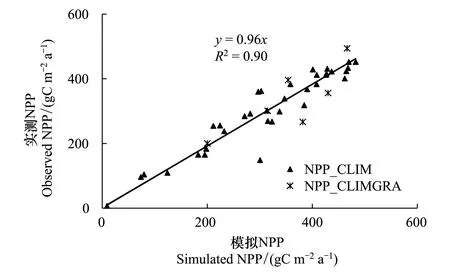

將Biome-BGC grazing模擬得到的凈初級生產力(NPP)與實測值進行比較。由圖2可以看出,圍欄及放牧條件下平均 NPP 實測值與模擬值具有較好的吻合性 (R2=0.90,P<0.001,n=41),說明Biome-BGC grazing模型可較好模擬新疆植被NPP。

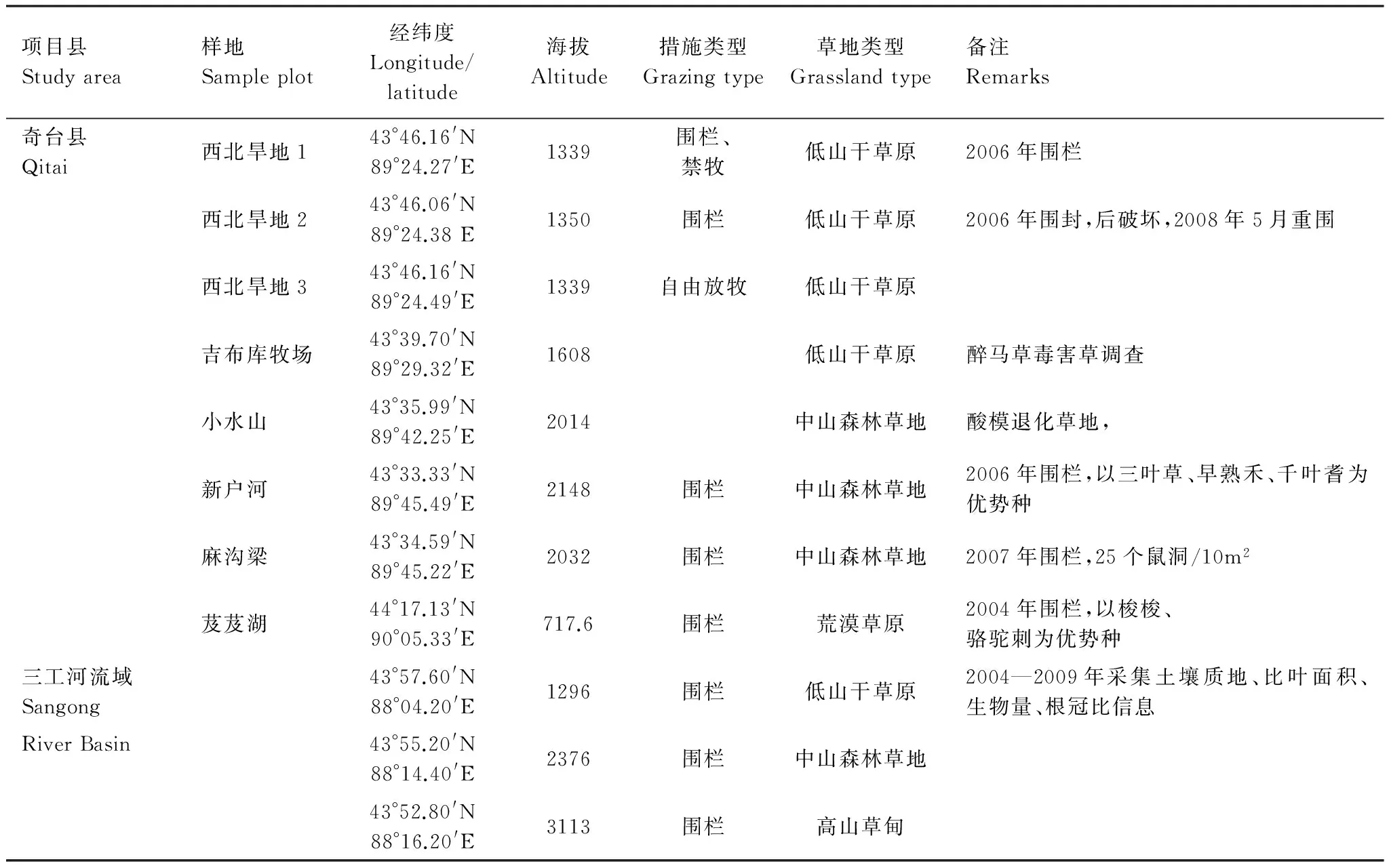

表1 天山北坡、東天山奇臺觀測實驗點分布

圖2 實測NPP與模擬NPP值對比 Fig.2 Comparisons of estimated NPP and observed NPP for grassland in Xinjiang Province

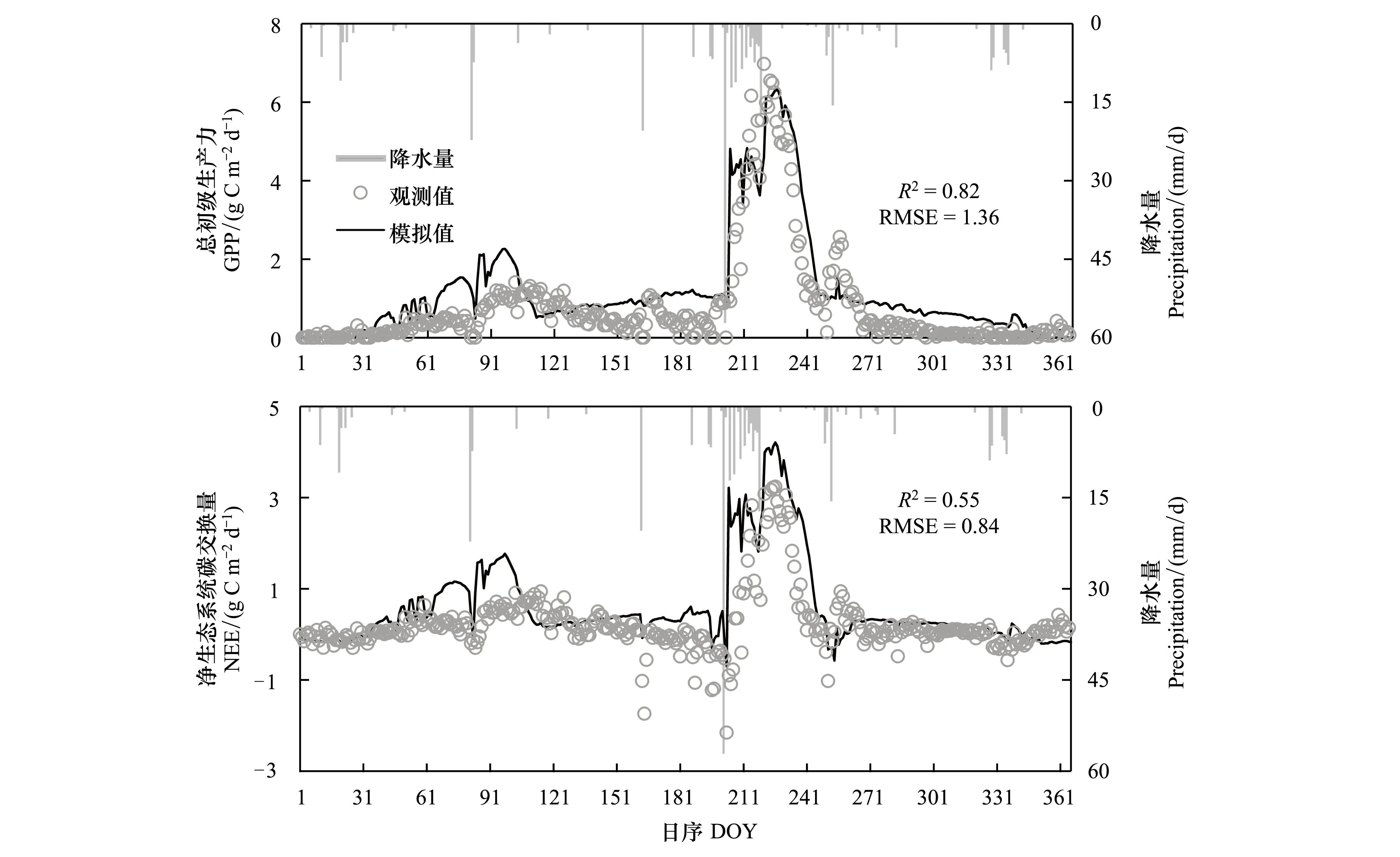

由圖3可以看出,通量模擬結果從總體變化趨勢與渦度相關數據吻合,均表現為單峰型季節變化特征。GPP的相關系數 (R2) 為0.82,NEE的相關系數為0.55,兩者的均方根誤差分別為1.36 g C m-2d-1和0.84 g C m-2d-1。

圖3 實測GPP、NEE與模擬結果對比Fig.3 Comparison of predicted and measured GPP, NEE

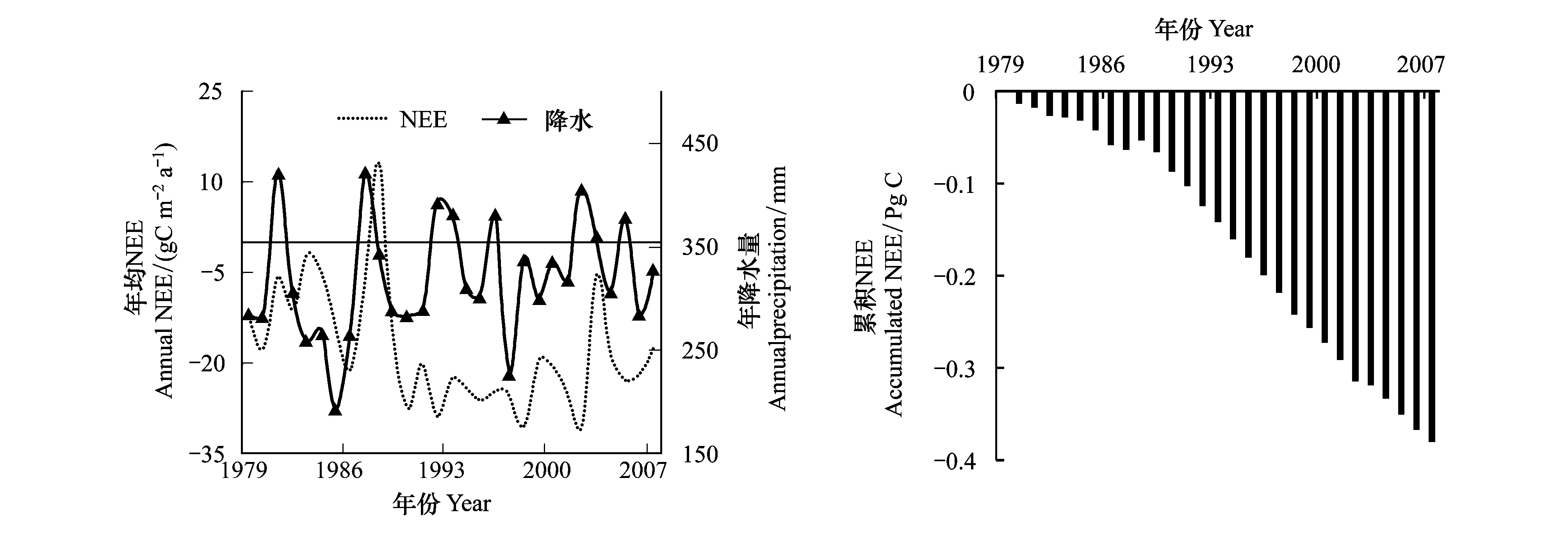

圖4 1979—2007年新疆草地年均NEE累積NEE變化圖Fig.4 Interannual patterns of annual averaged NEE and cumulatived NEE of Xinjiang grassland from 1979 to 2007

2.2 新疆草地碳源/匯的時空分布

圖4給出了新疆草地的碳源/匯(NEE)的時間變化圖。從圖4可以看出,1979—2011年新疆草地生態系統表現為碳源,累積釋放的碳量為0.38Pg C(圖4)。由時間變化趨勢分析,29年來新疆的NEE呈明顯波動下降趨勢,1983年、1988年和2003年NEE出現峰值,這與該區降水峰值出現的年份較吻合(圖4)。1990年后,NEE整體下降趨勢最為明顯,產生這種現象的主要原因是放牧率的增加,1990年前后的放牧率平均值分別為0.16頭標準羊/hm2和0.76頭標準羊/hm2(圖4,圖6)。

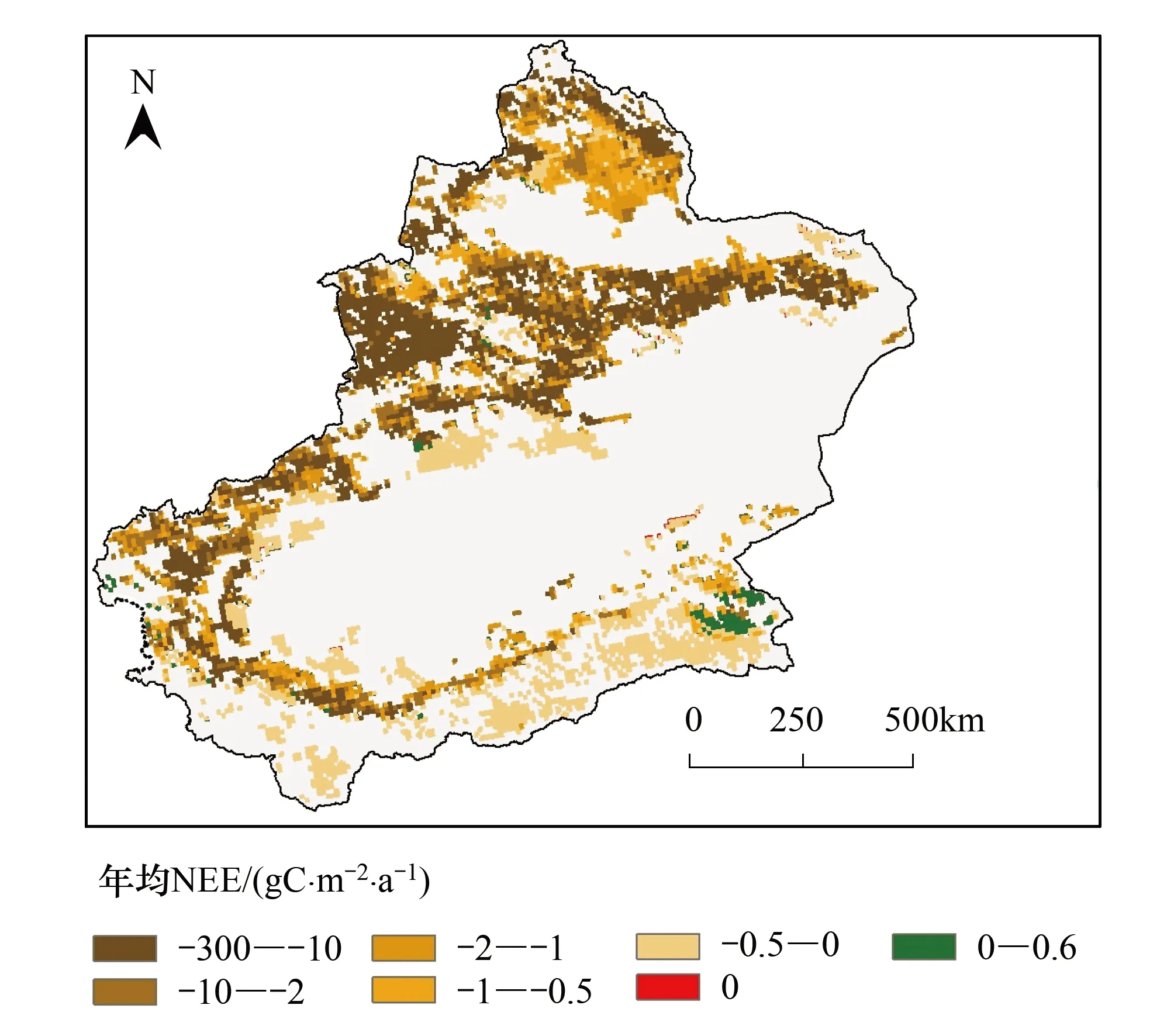

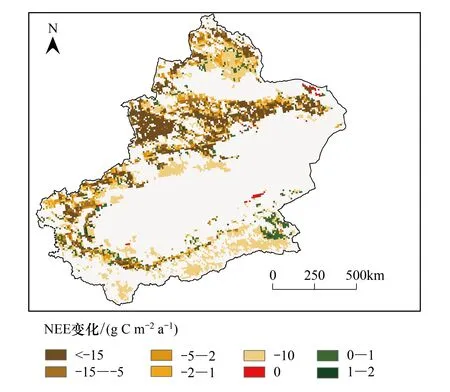

另外,新疆草地碳源/匯的變化具有明顯的區域特征(圖5)。受區域水熱條件的制約,草地植被大體上呈現出由北向南依次出現高山與亞高山草甸、平原草地、草甸、荒漠草地和高山與亞高山草地,其NEE也逐漸由0—0.6gCm-2a-1到-10—-300gCm-2a-1,即由碳吸收轉換為碳排放。最大的碳源是高山森林草甸,平均每年釋放45gCm-2a-1。

2.3 放牧對新疆草地碳源/匯的影響

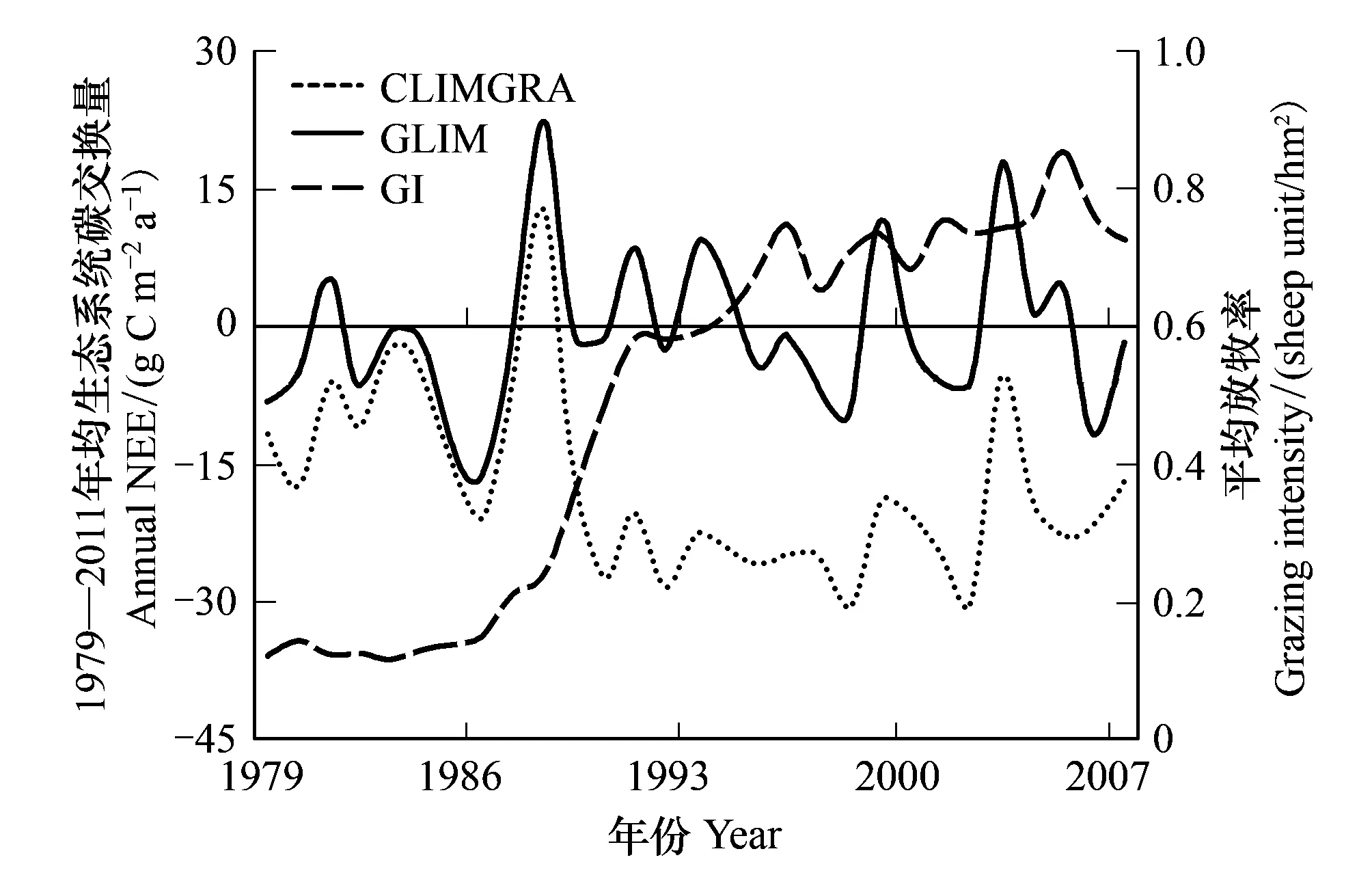

由圖6可以看出,在無放牧情景下(CLIM),1979—2011年新疆草地生態系統吸收和釋放的碳量相當,平均每年釋放約0.0005Pg C。而在放牧情境下(CLIMGRA),平均每年釋放的碳量為0.013 Pg C a-1,即在過去29年,放牧導致新疆釋放0.37Pg碳。與無放牧情景情況相比較,放牧后NEE呈現出隨著放牧梯度的增加而降低的趨勢,隨放牧時間的延續,當載畜率超過0.4頭標準羊/hm2時,NEE開始顯著降低。這表明對于草地生態系統來說,隨著放牧梯度的增加,降低了草地的初級生產力,從而使生態系統固定的碳減少。

圖5 1979—2007年新疆草地平均NEE空間分布圖 Fig.5 Distribution of the estimated carbon source/sink in Xinjiang from 1979 to 2007

圖6 1979—2007年放牧前后新疆草地NEE及放牧率變化圖 Fig.6 Interannual patterns of mean NEE of Xinjiang grassland with and without grazing from 1979 to 2007

圖7 放牧前后新疆草地NEE變化Fig.7 The difference of NEE before and after grazing scenarios

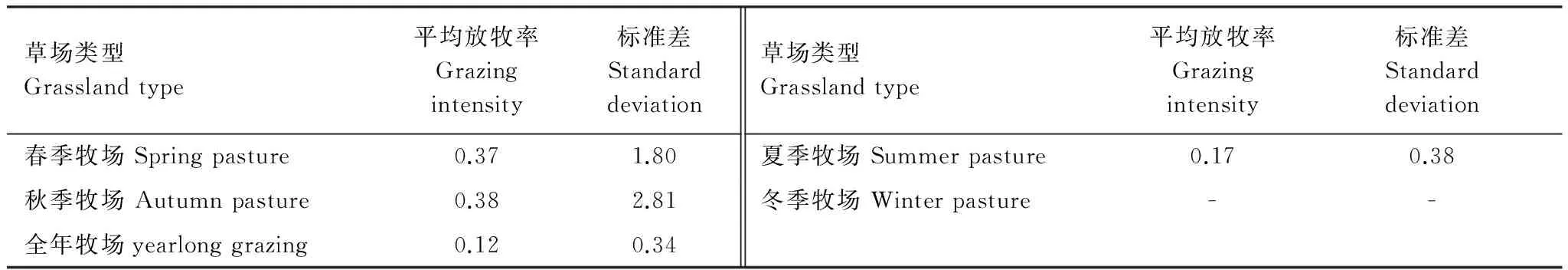

放牧對NEE變化的區域影響如圖7所示,大部分地區的NEE在放牧后減少,即放牧增加了碳的排放。但是,除冬季牧場外,其他草場在適宜的放牧率條件下,都表現出了補償機制,平均閾值放牧率約為(0.24±1.63)頭標準羊/hm2,不同草場類型的閾值放牧率如表2所示。本研究表明,春秋牧場相比于其他牧場能有效地補償因嚴重采食而失去的地上組織,主要是因為該類型牧場主要分布在低山干草原(LMDG, 650—1650m),放牧能夠一定程度上降低水分脅迫對干旱草原生態系統凈初級生產的負面效應。

3 討論

3.1 模型不確定性

本研究實現了Biome-BGC模型在新疆區域尺度的應用,突破了由于區域試驗站點有限、草地類型多樣而無法實現空間動態評估與預估的瓶頸。但是研究中仍然存在一些問題:1)放牧模型中許多關于理想條件的假設可能與實際情況不符,從而導致模擬結果的失真。例如在放牧模型中,未對植被物種的可食性進行區分,從而高估了動物的采食能力;另外,未考慮放牧對物種多樣性變化、植被演替因素的影響等均可導致模型的不確定性。2)模型預測的準確程度受到諸多因素的影響。涉及群落的一些生理生態參數的精確參數化較難,相應實驗研究也比較少;模型是在假定植被組成不變的前提下得出的模擬結果;隨著實驗研究的深入和相應數據源的增多,將可以通過改進模型結構和參數化過程更真實全面地了解生態系統過程和結構對氣候變化的響應和適應。3)氣象數據的空間分辨率較大,相對于站點水平的研究還不能一一對應,導致模擬結果存在不確定性。

表2 不同草場類型出現補償機制的閾值放牧率

3.2 放牧對新疆草地碳源/匯的影響

放牧管理影響下草原碳循環和分布的生態過程還沒有被完全認知,從已有的文獻中很難得出放牧管理與碳源/匯之間明確的關系。本研究結果表明,盡管在新疆的大部分地區,放牧導致草地碳釋放增加,但是當放牧率低于一定閾值時,出現了補償生長現象。影響牧草生長發育的因素有放牧制度、放牧家畜的種類、放牧強度、放牧時期、放牧周期和草地的植被與土壤特征[30]。20世紀40年代植物界就有補償現象的報道,董世魁等[19]研究發現,重牧狀態(70%的采食率)下,草群蓋度較低,葉片截光量少,牧草的補償性再生生長弱,草地牧草的現存量較低。中牧及輕牧狀態(<50%的采食率)下,草地的補償作用較為明顯。汪詩平等[31]通過研究發現,當放牧率較低時,如其研究的1.33頭標準羊/hm2的放牧率,表現出較高的超補償性生長,但隨著放牧率的增大,地上凈初級生產力的補償性生長隨著降低。本文的研究發現,新疆草地的在平均放牧率低于0.24頭標準羊/hm2時,可以促進草地碳固定,但在歷史實際的放牧強度下,放牧是新疆草地生態系統碳釋放的主要原因。

但是,草地群落對放牧的補償反應除了通過可食牧草的快速生長,以補償草地群落的功能損失之外,還可能通過毒害草繁衍生長來實現[32]。雖然該種補償形式同樣可以增加草地的生產力,但增加部分多為家畜不可采食的成分,是一種功能上的冗余。因此,在后續的研究中,可以通過改進Biome-BGC grazing放牧模型,增加表征種間競爭的“植被演替”模塊,通過模擬物種的競爭,深入研究草地群落對放牧的補償反應。

4 結論

本文利用改進的Biome-BGC grazing模型對1979—2007年新疆草地生態系統長期碳源/匯動態(NEE)進行了模擬和驗證,分析了放牧活動對新疆草地生態系統碳動態的影響。結果表明,1979—2007年新疆草地生態系統為碳源,釋放碳的總量為0.38PgC,其中由放牧導致的碳釋放為0.37PgC。當平均放牧率小于0.24頭標準羊/hm2時,放牧能夠促進草地碳固定。本研究從增加碳匯的角度為草地適應性管理提供了重要的理論依據,新疆草地通過合理控制放牧梯度能夠達到增加草地固碳潛力,實現碳增匯的目的。

[1] Letnic M. Dispossession, degradation and extinction: environmental history in arid Australia. Biodiversity & Conservation, 2000, 9(3): 295- 308.

[2] Pringle H J R, Watson L W, Tinley K L. Landscape improvement, or ongoing degradation-reconciling apparent contradictions from the arid rangelands of Western Australia. Landscape Ecology, 2006, 21(8): 1267- 1279.

[3] Qi S Z, Luo F. Water environmental degradation of the Heihe River basin in arid Northwestern China. Environmental Monitoring and Assessment, 2005, 108(1): 205- 215.

[4] Jabbar M T, Chen X L. Land degradation due to salinization in arid and semi-arid regions with the aid of geo-information techniques. Geo-Spatial Information Science, 2008, 11(2): 112- 120.

[5] Beyene S T. Rangeland degradation in a semi-arid communal savannah of swaziland: long-term dip-tank use effects on woody plant structure, cover and their indigenous use in three soil types. Land Degradation & Development, 2015, 26(4): 311- 323.

[6] 趙萬羽, 李建龍, 齊家國, 劉旭. 新疆草地生態安全問題、現狀與對策分析. 干旱區研究, 2005, 22(1): 45- 50.

[7] 柴軍. 新疆牧民生產決策行為與草地退化問題研究[D]. 北京: 中國農業科學院, 2008.

[8] Wang Y H, Zhou G S, Jia B R. Modeling SOC and NPP responses of meadow steppe to different grazing intensities in Northeast China. Ecological Modelling, 2008, 217(1/2): 72- 78.

[9] Riedo M, Gyalistras D, Fuhrer J. Net primary production and carbon stocks in differently managed grasslands: simulation of site-specific sensitivity to an increase in atmospheric CO2and to climate change. Ecological Modelling, 2000, 134(2/3): 207- 227.

[10] Schaldach R, Wimmer F, Koch J, Volland J, Gei?ler K, K?chy M. Model-based analysis of the environmental impacts of grazing management on Eastern Mediterranean ecosystems in Jordan. Journal of Environmental Management, 2013, 127: S84-S95.

[12] 侯扶江, 楊中藝. 放牧對草地的作用. 生態學報, 2006, 26(1): 244- 264.

[13] 張雪, 烏云娜, 林璐, 趙晨羽, 王雪婷, 白佳憶. 放牧梯度上草原植被——土壤系統碳截存特征. 中國沙漠, 2013, 33(6): 1789- 1795.

[14] 宋彥濤. 松嫩草地植物功能生態學研究[D]. 長春: 東北師范大學, 2012.

[15] 汪詩平, 李永宏, 王艷芬, 陳佐忠. 不同放牧率對內蒙古冷蒿草原植物多樣性的影響. 植物學報, 2001, 43(1): 89- 96.

[16] 王仁忠, 李建東. 羊草草地放牧退化演替中種群消長模型的研究. 植物生態學報, 1995, 19(2): 170- 174.

[17] 張璐璐, 周曉松, 李英年, 袁芙蓉, 樊瑞儉, 朱志紅. 刈割、施肥和澆水對矮嵩草補償生長的影響. 植物生態學報, 2011, 35(6): 641- 652.

[18] 朱志紅, 席博, 李英年, 臧岳銘, 王文娟, 劉建秀, 郭華. 高寒草甸不同生境粗喙薹草補償生長研究. 植物生態學報, 2010, 34(3): 348- 358.

[19] 董世魁, 江源, 黃曉霞. 草地放牧適宜度理論及牧場管理策略. 資源科學, 2002, 24(6): 35- 41.

[20] 周德成, 羅格平, 韓其飛, 尹昌應, 李龍輝, 胡玉昆. 天山北坡不同海拔梯度山地草原生態系統地上凈初級生產力對氣候變化及放牧的響應. 生態學報, 2012, 32(1): 81- 92.

[21] 孔玉華, 姚風軍, 鵬爽, 劉艷, 董文軒, 白龍. 不同利用方式下草地土壤碳積累及匯/源功能轉換特征研究. 草業科學, 2010, 27(4): 40- 45.

[22] 何念鵬, 韓興國, 于貴瑞. 內蒙古放牧草地土壤碳固持速率和潛力. 生態學報, 2012, 32(3): 844- 851.

[23] 李東. 基于CENTURY模型的高寒草甸土壤有機碳動態模擬研究[D]. 南京: 南京農業大學, 2011.

[24] 張存厚. 內蒙古草原地上凈初級生產力對氣候變化響應的模擬[D]. 呼和浩特: 內蒙古農業大學, 2013.

[25] 丹利, 季勁鈞, 馬柱國. 新疆植被生產力與葉面積指數的變化及其對氣候的響應. 生態學報, 2007, 27(9): 3582- 3592.

[26] 楊紅飛, 剛成誠, 穆少杰, 章超斌, 周偉, 李建龍. 近10年新疆草地生態系統凈初級生產力及其時空格局變化研究. 草業學報, 2014, 23(3): 39- 50.

[27] 陳曦, 羅格平, 夏軍, 周可法, 婁少平, 葉民權. 新疆天山北坡氣候變化的生態響應研究. 中國科學 D輯: 地球科學, 2004, 34(12): 1166- 1175.

[28] 何清, 楊青, 李紅軍. 新疆40a來氣溫、降水和沙塵天氣變化. 冰川凍土, 2003, 25(4): 423- 427.

[29] 施雅風, 沈永平, 胡汝驥. 西北氣候由暖干向暖濕轉型的信號、影響和前景初步探討. 冰川凍土, 2002, 24(3): 219- 226.

[30] 朱玲玲, 戎郁萍, 王偉光, 馬磊. 放牧對草地生態系統CO2凈氣體交換影響研究概述. 草地學報, 2013, 21(1): 3- 10.

[31] 汪詩平, 王艷芬, 李永宏, 陳佐忠. 不同放牧率對草原牧草再生性能和地上凈初級生產力的影響. 草地學報, 1998, 6(4): 275- 281.

[32] 趙彬彬, 牛克昌, 杜國禎. 放牧對青藏高原東緣高寒草甸群落27種植物地上生物量分配的影響. 生態學報, 2009, 29(3): 1596- 1606.

Modeling the grazing effect of grassland on the carbon source/sink in Xinjiang

HAN Qifei1,2,LUO Geping3,*,LI Chaofan4,HUANG Xiaodong5

1 School of Geography and Remote Sensing, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044, China2 Collaborative Innovation Center on Forecast and Evaluation of Meteorological Disasters, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044, China3 State Key Laboratory of Desert and Oasis Ecology, Xinjiang Institute of Ecology and Geography, Chinese Academy of Sciences, Urumqi 830011, China4 State Key Laboratory of Soil and Sustainable Agriculture, Institute of Soil Science, Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210008, China5 State Key Laboratory of Grassland and Agro-ecology Systems, College of Pastoral Agricultures Science and Technology, Lanzhou University, Lanzhou 730020, China

Identifying the carbon source/sink strength of grassland ecosystems in Xinjiang is of great importance for the regional carbon cycle. Using the modified Biome-BGC grazing model, we modeled carbon dynamics in grasslands in Xinjiang, northwest China with varying grazing intensities. In general, the regional simulation estimated that the grassland ecosystems in Xinjiang acted as a net carbon source, with a value of 0.38 Pg during the period 1979—2007, of which 0.37 Pg was caused by grazing. In general, the strength of carbon sequestration improved when grazing intensity was less than 0.24 head/hm2. However, the over-compensation effect may also be the result of the growth of poisonous grass. Therefore, in the future, by adding the “vegetation succession” module, we should improve the Biome-BGC grazing model to study the compensation effect more intensively. Our findings have implications for grassland ecosystem management as they relate to carbon sequestration and climate change mitigation, e.g., removal of grazing should be considered in strategies that aim to increase terrestrial carbon sequestrations at local and regional scales. We anticipate that our study will emphasize the need for large-scale assessments of how grazing affects carbon cycling.

Xinjiang; grassland ecosystem; grazing; carbon source/sink

草地農業生態系統國家重點實驗室開放課題(SKLGAE201510); 國家自然科學基金項目(41501098,41271126);南京信息工程大學人才啟動基金資助(2241041301130-2014r068)

2016- 03- 11; 網絡出版日期:2017- 02- 23

10.5846/stxb201603110430

*通訊作者Corresponding author.E-mail: luogp@ms.xjb.ac.cn

韓其飛,羅格平,李超凡,黃曉東.放牧對新疆草地生態系統碳源/匯的影響模擬研究.生態學報,2017,37(13):4392- 4399.

Han Q F,Luo G P,Li C F,Huang X D.Modeling the grazing effect of grassland on the carbon source/sink in Xinjiang.Acta Ecologica Sinica,2017,37(13):4392- 4399.