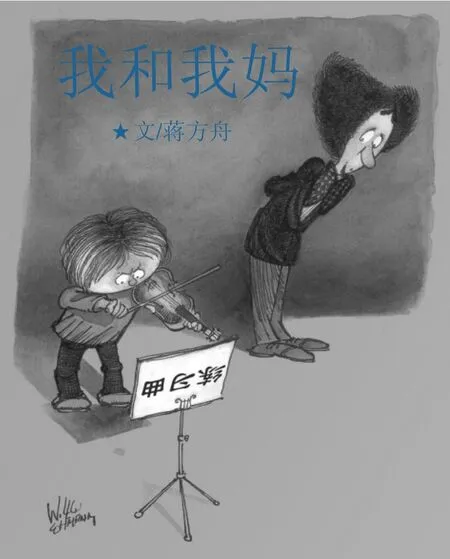

我和我媽

★文/蔣方舟

我和我媽

★文/蔣方舟

1

我媽的母親是一個(gè)沉默的婦女,不經(jīng)常在家,在家的時(shí)候?qū)τ谌绾闻惆楹蛯?duì)孩子表達(dá)感情一無所知。我媽對(duì)于她父母的想法與王朔描述的一樣:“很長時(shí)間,我不知道人是爸爸媽媽生的,以為是國家生的,有個(gè)工廠,專門生小孩,生下來放在保育院一起養(yǎng)著。”

我媽幾乎長成一個(gè)少女時(shí),對(duì)于自己的母親太好奇了,翻到他們的戶口本,看到母親的名字,默念了好幾遍——那是她第一次知道自己的母親叫什么。

在我剛出生沒幾天,她的母親,我的姥姥因?yàn)閼岩勺约旱昧搜甸g盤突出,不愿意拖累家里人,喝農(nóng)藥自殺了。所以我對(duì)我媽口中這個(gè)矮小而嚴(yán)肅的女性幾乎毫無印象。

2

不知道是否因?yàn)槲覌屌c她媽從來沒有過親密的體驗(yàn),所以她不愿意在自己身上復(fù)制這種冷漠,在我的記憶里,我和我媽從來就親密得過分。

和大多數(shù)孩子一樣,我也有過和爺爺奶奶共住兩年的經(jīng)歷,也有過被一個(gè)桃子誘騙著說出“比起媽媽,我更喜歡奶奶”這一類不負(fù)責(zé)任的謊言,但是在我真實(shí)的生命記憶里,卻總覺得我和我媽相依為命,和其他長輩的關(guān)系都只是像一種諂媚的表演,如同幼兒園穿著玻璃紗表演服的文藝會(huì)演。

我和我媽的親密不只是一種母女的親密,更有些戰(zhàn)友的關(guān)系。她困囿在小城市的小婦人的皮囊之下有一顆敏感而不安分的心,希望掙脫現(xiàn)有環(huán)境。但是始終沒有實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn),因此她在我很小的時(shí)候就如同花樣滑冰的男運(yùn)動(dòng)員一樣,對(duì)我做出托舉的動(dòng)作來,希望把我推出那個(gè)狹窄的井口。遠(yuǎn)離那些狹隘的人際關(guān)系,遠(yuǎn)離那種自欺欺人的價(jià)值觀,遠(yuǎn)離詛咒一樣的宿命人生。

在網(wǎng)絡(luò)不發(fā)達(dá),更沒有自媒體的時(shí)代,這種托舉并不是一件容易的事情。我只能希冀以一種幼年寫作的驚人之姿橫空出世——如同馬戲團(tuán)里表演軟骨的雜技少女,觀眾并不是驚嘆她的優(yōu)美舞姿,只是單純感慨她的扭曲。

我如果是雜技演員,那我媽當(dāng)然是教練。我寫第一本書時(shí)每天寫一頁練習(xí)本,等我媽回家就進(jìn)貢一樣拿給她看。她看我寫的文字,我就看她。從她的微表情之中猜測自己到底哪里寫得好,哪里寫失敗了。她從來不評(píng)價(jià)或者建議,全憑我的自覺。

在我剛剛通過寫作獲得名聲的短暫時(shí)光里,我媽也曾因?yàn)楸晃艺{(diào)動(dòng)了寫作沖動(dòng),而作為教練親自下場,寫過幾本書,寫了一兩年專欄,最后終于因?yàn)轶w力和腦力不支而寫不下去,剛剛讀初中的我接替她寫下去。此時(shí)的我媽又成了陪練,為了讓我矯正動(dòng)作而存在,在她身上看到了諸多不能犯的錯(cuò)誤,比如不能過分依賴個(gè)人經(jīng)歷、不能因?yàn)閷懽鞫鴶嘟^社會(huì)交往、輸出的速度不能大于輸入的速度等等。

隨著我上高中外出讀書,我們這種總是被熟人和外界猜測和詬病的戰(zhàn)友/教練和運(yùn)動(dòng)員/陪練和種子選手的關(guān)系終于得到了暫時(shí)的解除。我媽開始在她任教的中學(xué)尋找下一個(gè)培養(yǎng)對(duì)象,試圖證明“給我一個(gè)孩子,我就能把她(他)培養(yǎng)成蔣方舟”,結(jié)果慘遭失敗,而我則忍受著少年寫作與成名的苦果在青春期時(shí)如洪水一樣洶涌而至。

我高中時(shí),曾經(jīng)和我媽吵過很大的一架。因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)自己和周圍同學(xué)的關(guān)系很差,我不知道如何和他們交談,他們也當(dāng)然不理我,我因此不快樂。我媽說:“快樂不重要,把事做成才重要。”那是在我高中的宿舍里,她坐了很久的火車和汽車來看我,提了很重的牛奶和水果,我大哭大鬧,不斷重復(fù)著:“都是你害的,都是你把我變成了一個(gè)這樣的人……”我當(dāng)時(shí)認(rèn)為自己永遠(yuǎn)喪失了快樂的能力,我媽也痛哭。情緒宣泄這件事就像沉默一樣,到了一定的程度就默認(rèn)事情已經(jīng)解決,而沒有繼續(xù)溝通的必要。

那一哭之后,我內(nèi)心給我媽下了解聘教練的合同,而我確信她收到了那封解約信。

3

我到了北京上大學(xué),大學(xué)畢業(yè)之后,我讓我媽提前退休,搬到北京來和我住。因?yàn)樗诩亦l(xiāng)的中學(xué)做老師實(shí)在是太辛苦,每天早上6點(diǎn)鐘上早自習(xí),對(duì)著自知升學(xué)無望的學(xué)生講著她重復(fù)了二三十年的知識(shí),簡直消耗生命。

我印象非常深刻,我媽第一次到北京坐地鐵,不會(huì)刷卡,被攔在鐵欄后面,她滿面通紅,窘迫得不得了,試圖挑戰(zhàn)自己的身體極限像跳鞍馬一樣跳出來。她脫離了自己熟悉且安全的環(huán)境,到了我的地盤,我正式成為一家之主。

自此,我和我媽的權(quán)力關(guān)系發(fā)生了顛倒。

有一陣,我經(jīng)常在外面應(yīng)酬和聚餐,有一次回家晚了,我媽說:“我看一個(gè)臺(tái)灣的綜藝節(jié)目,有一個(gè)女藝人養(yǎng)了一只失聰?shù)墓罚嚾撕闷婀访刻煸诩易鍪裁矗脱b了遠(yuǎn)程攝像頭,發(fā)現(xiàn)自己每天上班之后,那個(gè)狗就一直四腳趴在地上,用頭頂著門,這樣就能第一時(shí)間感覺到主人回家了。我就是那只狗。”

我聽得很難過,意識(shí)到我媽每天的時(shí)間并不是與我相處的短暫幾小時(shí),而是漫長的空白。從那以后,我就幾乎每天回家吃飯,即便和我媽相對(duì)無言,我也不愿意讓她一個(gè)人在家。

她在北京生活,卻是沒有生活的,沒有目標(biāo)、沒有朋友、沒有社會(huì)關(guān)系,而且也沒有和我的朋友成為朋友的欲望。第一次來我家做客的人經(jīng)常會(huì)覺得我媽是個(gè)冷漠的人,她不會(huì)像別的熱情長輩一樣招呼人吃飯聊天,而是做完飯放下菜轉(zhuǎn)身就走,就像剛剛擲下一盆狗糧,我的朋友們都很尷尬,只有我的日本朋友說:“你媽媽真是很害羞的人。”他洞穿了她的本質(zhì),極度害羞的人經(jīng)常會(huì)顯得很冷漠。我本質(zhì)上也如是,現(xiàn)在的開朗和多話是我媽刻意把我往她的相反面塑造的結(jié)果。

因?yàn)闆]有生活,我媽就開始“偷窺”我的生活。她醒得早,每天五六點(diǎn)鐘就醒了,爬到我的床上看我的手機(jī),每一條群里的消息和朋友圈都不錯(cuò)過,看完之后把手機(jī)放回我身邊,又回去睡覺。有時(shí)我醒了,她看我的手機(jī),我看她的表情——就像我最早開始寫作那樣,她從來不議論和評(píng)價(jià),而我內(nèi)心竟然因?yàn)樗耐蹈Q而有些許的輕松:她時(shí)刻看著的人生,畢竟錯(cuò)不到哪里去。

最近半年,她開始忍受不了這種依賴著我的生活,主要是金錢上受不了總是花我的錢。我們一家三口在物質(zhì)上很像日本人,習(xí)慣AA制,客氣得一塌糊涂,花了對(duì)方的錢要感恩戴德鞠躬半天。她宣布:我也要實(shí)現(xiàn)個(gè)人價(jià)值。

她開始剪紙,開始是剪我認(rèn)識(shí)的作家老師人物肖像,剪得繁復(fù)到了極點(diǎn),所有看的人都很驚嘆。但我媽很快就嫌棄人像里沒有世界觀,沒有原創(chuàng)性。因此買了市面上一切關(guān)于剪紙的書,去日本看了紙藝切繪美術(shù)館,有一天晚上看了阿城的《洛書河圖》,參透了里面所有的奧妙,再剪“有宇宙觀”的作品,下筆不凡。

我自覺意識(shí)到一個(gè)家庭空間里是容不下兩個(gè)藝術(shù)家的,狹窄的空間里總會(huì)撞著對(duì)方膨脹的靈魂。因此我現(xiàn)在每天吃完早飯就去咖啡廳寫作,從上午11點(diǎn)寫到晚上6點(diǎn)半,回來和我媽吃晚飯,然后看她當(dāng)天的剪紙作品,聽她聊她的創(chuàng)作理念。她興奮的樣子就像7歲時(shí)候剛剛開始寫作的我。

(摘自《三聯(lián)生活周刊》)