人民幣入籃下的資本項目可兌換法律分析

劉 瑛 呂 威

(武漢大學 法學院,湖北 武漢 430072)

人民幣入籃下的資本項目可兌換法律分析

劉 瑛 呂 威

(武漢大學 法學院,湖北 武漢 430072)

提高人民幣資本項目下的可自由兌換程度并非中國應承擔的國際法義務,短期內也不會有此約束性義務出現,因此,限制人民幣與外幣在資本項目下的自由兌換是中國行使貨幣主權的體現。人民幣加入特別提款權(SDR)貨幣籃子,并未在國際法層面創設實現人民幣資本項目可兌換的義務,但是入籃客觀上對人民幣可兌換程度提出了更高的現實要求。對于入籃后在推進人民幣資本項目可兌換的進程中遇到的諸多挑戰,中國需要采取法律措施加以應對。

人民幣;資本項目;可兌換;特別提款權

一、引言

資本項目與經常項目是國際收支平衡表上的兩個主要項目。人民幣于1996年12月1日實現了經常項目下的可自由兌換,成為國際貨幣基金組織“第八條會員國”,但是資本項目下的兌換仍然存在嚴格管制。實現人民幣項下資本項目的可兌換,對提高人民幣的國際地位、促進人民幣的國際化有著重大的意義。

國際貨幣基金組織(以下簡稱“IMF”)于2015年11月30日宣布,2016年10月1日以后,人民幣將作為除英鎊、歐元、日元和美元之外的第五種貨幣納入特別提款權(Special Drawing Rights,以下簡稱“SDR”)貨幣籃子*“Review of the Special Drawing Right (SDR) Currency Basket”,http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdrcb.htm.,比例次于美元和歐元。拉加德表示:“人民幣入籃是中國經濟融入全球金融系統的重要里程碑”*“IMF: Renminbi Joins the SDR Basket on October 1, 2016 - Infographic”,https://www.imf.org/en/About/infographics/AM16-SDR-Infographic.。毋庸置疑,入籃是人民幣國際化進程中的重大事件之一,與中國提高人民幣資本項目下可兌換程度的金融改革之間存在密切聯系。

二、人民幣資本項目兌換的國際法分析和展望

資本項目,又稱資本與金融收支,與經常項目不同*經常項目的定義見《國際貨幣基金協定》(以下簡稱“《基金協定》”)第30條名詞說明的第4款。,資本項目的含義和類別比較模糊,缺乏明確的規定,本文主要討論的是IMF納入《匯兌安排與匯兌限制報告》(Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions,以下簡稱“AREAER”)中的資本項目類別*自1996年起,AREAER涵蓋了資本流動的數據,并以表格的形式展現各會員對于資本流動的各種管制,將前述管制分為7類11大項40子項。其中11大項包括:資本市場證券交易,貨幣市場工具,集合投資類證券,衍生工具與其他工具,商業信貸,金融信貸,擔保、保證和備用融資便利,直接投資,直接投資清盤,不動產交易,個人資本項目交易。其他代表性的資本項目分類方式主要是經濟合作和發展組織(OECD)《資本流動自由化準則(2013)》附件A《資本流動開放清單》的16項,包括直接投資,直接投資清盤,房地產,證券資本市場,貨幣市場交易,可轉讓投資工具和非證券化債權業務,集合投資證券,與國際貿易或服務支付直接相關的信貸,金融信用和貸款,保證、擔保即金融備用工具,存款賬戶業務,外匯,壽險,私人資本流動,資本資產的有形轉移,對非居民擁有的凍結資金的處理。筆者認為,兩種分類方式雖有差別,但涵蓋范圍大體相同。。貨幣主權是國家主權的重要組成部分,包括一國在其國內獨立發行和自主管理本國貨幣,在國內外執行貨幣政策,以及平等參與處理國際貨幣金融事務的權力(張慶麟,2002)。在國際法上,國家有權依情勢實施外匯管制,亦有權實施凍結措施與外匯結售(Mann,1992)。由此可見,對資本項目實施匯兌限制,本質上屬于一國貨幣主權的內容。但是在金融國際化的背景下,為適應資本在國際間快速流動的需求,國家往往選擇讓渡部分貨幣主權,通過國際組織,加強國際金融合作,以謀求并實現更多的國家利益。目前,與中國資本項目兌換相關的國際法,主要包括IMF的《國際貨幣基金協定》(以下簡稱《基金協定》)和WTO的《服務貿易總協定》及金融服務附件。

(一)《基金協定》和IMF

《基金協定》作為國際貨幣領域唯一的專門國際法規范,確定了較為系統的國際收支平衡、國際儲備、成員國外匯管制及國際匯率的制度安排(楊松,2002)。《基金協定》第8條將實現貨幣經常項目下的可自由兌換作為成員國的一般義務,但是對于資本項目的可兌換程度,《基金協定》并沒有提出明確的法律要求。相反,《基金協定》第6條第3款承認并允許會員國對國際資本轉移采取必要的管制,以調節國際資本流動,只要會員國所采取的管制沒有限制經常性交易的支付或者不適當地阻滯清償債務的資金轉移,同時允許稀有貨幣及過渡性匯兌限制兩種特殊情形除外。

盡管并未給會員國施加實質性的資本項目可兌換法律義務,實踐中IMF卻極力推崇資本流動自由化,并一度成為“華盛頓共識”的主導者。在1997年亞洲金融危機中,IMF將資本市場開放作為經濟危機的解決方案,印度尼西亞、韓國等遭受經濟重創的亞洲國家因此對IMF的政策非常不滿。事實上,由于發展中國家國內的經濟環境欠缺穩定性,監管措施的有效性弱于發達國家,一旦資本項目開放,應對危機的能力勢必大大不及發達國家,因此IMF大力倡導的資本項目可兌換受到了發展中國家的抵制。

2010年以后,IMF重新審視了資本項目自由化,態度發生了一些轉變。首先,IMF認為資本流動和自由化會為一國經濟帶來實質性利益,但是這種利益與風險相伴。只有當某個國家的金融和監管機構的發達水平已經達到了某個特定的級別或者所謂的“臨界值”時,資本流動自由化才能帶來更多的利益和最小的風險(Arora et al.,2013)。有關研究則就資本項目可兌換進行了相關分析,歸納出三個條件,即強有力的國內銀行系統、相對發達的國內金融市場及均衡匯率(Lardy et al.,2011)。可見,資本項目自由化應當有計劃、有準備地進行,以確保收益大于成本。IMF提醒會員國注意資本的快速、大量流入和流出會對會員國帶來巨大挑戰,必須在貨幣、財政和外匯政策上做出應對(Arora et al.,2013)。

基于《基金協定》在經常項目和資本項目規制上的不對稱性,IMF曾考慮將對資本項目的監管納入法律框架的可能性。1997年的IMF年會上,IMF臨時委員會曾發表“關于修改基金協定,實行資本自由流動的聲明”,并于1998年主辦了專題研討會,但是鑒于亞洲金融危機的教訓,與會者謹慎地阻止了《基金協定》的修訂(斯琴圖雅,2012)。IMF重新審視資本自由化之后,仍然表示過《基金協定》再次修訂時,有可能授權IMF管理會員國的資本項目(Knight et al.,2015)。本文認為,由IMF管理會員國的資本項目超出了《基金協定》的宗旨。根據《基金協定》第1條,IMF只是為成員國提供就貨幣問題磋商和協作的平臺,并無權力對會員國的資本項目開放制定約束性規則。從實踐來看,在授權的最初,IMF遵循了在允許會員國充分考慮到自身利益的情況下,以一種不損害經濟發展和維護金融穩定的方式參與到協助會員國實現資本項目可兌換的立場,在后期的實踐中則頻頻出現問題,因此,直接將資本項目可兌換納入IMF監管法律框架就更不可行了。

(二)《服務貿易總協定》、金融服務附件和WTO

世界貿易組織(以下簡稱“WTO”)將成員管理金融服務貿易的措施納入國際法的調整范圍,包括三個層次的法律規范:一是《服務貿易總協定》(以下簡稱“GATS”),金融服務貿易是GATS所列十二類服務中的一類;二是針對金融服務的特別規定,即GATS《金融服務附件》及《金融服務的附件二》、《關于金融服務承諾的諒解書》、《全球金融服務協議》等;三是各成員在金融服務方面的承諾表和最惠國待遇豁免清單(李仁真,2011)。成員的金融服務具體承諾表,是其最低開放義務,實踐中,有些成員在承諾的基礎上還會酌情做更多開放。

WTO關于金融服務貿易的法律規范旨在促進全球金融服務貿易的自由化。GATS第11條不僅要求成員國采取符合《基金協定》的匯兌行動,而且提出成員國不得對任何資本交易設置與其有關此類交易的具體承諾不一致的限制。由于金融服務與資本項目之間具有高度相關性,金融服務的開放必然伴隨著貨幣在資本項目上的兌換。例如中國在市場準入上做出承諾,允許外國金融機構以商業存在的模式在中國提供服務,則在金融服務逐步開放的情況下堅持人民幣資本項目不可兌換是不現實的。然而,由于WTO多邊談判進展緩慢,而金融工具的特殊性又使得成員很難達成妥協,因此WTO也難以主導資本項目的可兌換進程。

由于部分WTO成員認為20年前達成的GATS的自由化程度已不能滿足時代的需要,且多哈回合相關談判停滯,歐盟和美國遂主導了服務貿易協定(Trade in Service Agreements,以下簡稱“TiSA”)的綠屋談判,以期達成開放程度更高的服務貿易協議,也包括金融服務貿易協議。雖然TiSA是在WTO之外的閉門談判,但其陣營的22個WTO成員(將歐盟算作一個整體)占有全球近70%的服務貿易量,TiSA談判成員在多個場合,包括數次服務貿易理事會常規會議,都強調了談判的開放和包容性本質,對于所有有意愿加入談判的WTO成員都是開放的。*“Trade in Service Agreement”,https://wikileaks.org/tisa/.因此,一方面TiSA有可能根據最惠國待遇原則令未簽署成員“搭便車”而將諸邊成果多邊化;另一方面,按照關鍵多數的WTO游戲規則,如果中國等其他成員的加入使得TiSA簽署方的服務貿易量占全球的比例超過90%,那么TiSA也將不再是諸邊協議,而進入WTO多邊體系,可見未來實現TiSA的多邊化的可能性很大。那么其中對金融服務貿易國民待遇負面清單等方面的規則將會對WTO成員的資本項目可兌換產生影響。

三、人民幣資本項目兌換的法律現狀

誠如前文所述,依據現行的國際貨幣法律規范,提高人民幣資本項目下的可自由兌換程度并非中國應承擔的國際法義務,而且短期內也不會有此約束性義務出現,因此,對居民和非居民資本項目下長短期資本的流入流出加以限制以及限制人民幣與外幣的自由兌換是中國行使貨幣主權的體現,更多地屬于國內法的范疇。

中國現行的與本外幣兌換有關的國內法律框架可以分為橫向和縱向兩個方面。橫向即從資本項目的類別出發,包括資本和貨幣市場、衍生工具、信貸、直接投資、不動產、個人資本項目管理等六個方面的法律規定。縱向則主要分為四個層次:第一層是全國人大及其常務委員會制定的與貨幣金融有關的法律,如《證券法》、《中外合資經營企業法》、《反洗錢法》等;第二層是國務院頒布的行政法規,如《中外合資經營企業法實施條例》、《外匯管理條例》等;第三層包括中國金融主管當局制定的部門規章,如《境外投資管理辦法》(商務部令[2009]第5號)、《外債管理暫行辦法》(發改委、財政部、外匯管理局令[2003]第28號)等;第四層是與人民幣兌換有關的一般性規范文件,主要以金融管理當局“公告”、“通知”、“意見”的形式表現,如《中國人民銀行關于跨國企業集團開展跨境人民幣資金集中運營業務有關事宜的通知》(銀發[2014]324號),效力最低,數量則最為龐大。

根據自由和管制的程度,資本項目可兌換可分為完全可兌換、基本可兌換、部分可兌換和不可兌換(郭樹清,2012)。完全可兌換即貨幣在匯兌過程中完全沒有限制;基本可兌換指有一定管制,但管制較少,如經登記或核準后即可完成兌換;部分可兌換指在準入方面存在嚴格限制或有明確限額;不可兌換包括法律禁止該項下本外幣的匯兌,以及法律上尚未明確是否允許且客觀上也沒有此項交易發生的情形。從具體的管制形式來看,國內對于資本項目的管制主要表現為準入方面的限額、投資比例及事前審批或者登記備案要求。以股票交易為例,QFII在滿足條件時可投資境內A股,但同時嚴格限制外資在A股上市公司的持股比例,如“單個外國投資者在一家上市公司中的所有權不得超過公司股份的10%,并且所有外國投資者不得持股超過一家上市公司A股的30%”*《關于實施〈合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法〉有關問題的規定》,中國證券監督管理委員會公告[2012]17號。。而隨著人民幣資本項下兌換進程的加快,不可兌換的子項越來越少。2015年中國內地與香港地區兩地基金互認框架推出,內地投資者可以在境內購買香港地區的公募基金,這使得“集體投資類證券”下“非居民在境內出售或發行”這一子項不再是不可兌換的項目。目前不可兌換的子項主要集中在非居民在境內出售或發行貨幣市場工具以及衍生工具的交易。同時,原本可以兌換的資本項目的兌換條件也不斷放寬,自2013年以來,在資本和貨幣市場交易、信貸、直接投資和不動產交易這四大類資本項目下,中國都推出了提高人民幣自由兌換程度的舉措,并得到了IMF的肯定*AREAER 2015, China part, pp.46-53.。2016年10月,《外商投資企業設立及變更備案管理暫行辦法》(以下簡稱《管理暫行辦法》)出臺,意味著中國進一步放寬了對作為資本項目類別之一的直接投資的管理和限制條件,外商投資備案制和負面清單的監管模式正式落地。*見《外商投資企業設立及變更備案管理暫行辦法》,商務部令2016年第3號。在此之前,外商投資企業的設立和變更由各級商務管理部門逐案審批,《管理暫行辦法》將審批管理制改為登記備案制,即外商投資企業的設立和變更,不涉及國家規定實施準入特別管理措施的,無需事前獲得審批,而是要求按規定辦理備案即可。當然,對于涉及準入特別管理措施的外商投資企業,依然需要依據相關法律法規辦理審批手續,此次改革并未制訂專門的負面清單,按照最新修訂的《外商投資產業指導目錄》,其中的限制類、禁止類以及鼓勵類中有股權要求、高管要求的項目都涉及準入特別管理。

四、人民幣入籃對人民幣資本項目可兌換的影響

(一)人民幣入籃的評估標準

SDR現有加入標準是執董會于2000年采納的,即特別提款權籃子由五年期間出口價值最大的成員國或貨幣聯盟發行的、被基金組織認定為“可自由使用”的貨幣構成。

出口標準自20世紀70年代以來一直是SDR定值方法的一部分,旨在“確保有資格加入籃子的貨幣是由那些在全球經濟中發揮核心作用的成員國或貨幣聯盟發行的”。*“IMF: Review of the Special Drawing Right (SDR) Currency Basket”, http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdrcb.htm.按照過去五年的出口衡量,中國是世界第三大出口國,無疑符合此標準。鑒于中國貿易大國的地位和人民幣在國際貿易中越來越廣泛的使用,人民幣的納入會使得SDR貨幣籃子更能代表世界貿易結構,提高其合理性和正當性。

同時,SDR籃子中的貨幣必須是“可自由使用貨幣”。根據《基金協定》第30條第6款的定義,“可自由使用貨幣”是指“事實上國際往來支付中被廣泛使用、在主要外匯市場上被廣泛交易”的會員國貨幣。該標準旨在體現籃子貨幣在金融交易中的重要角色,并且確保會員國用從基金組織獲得的貨幣來滿足國際收支融資需求時,能夠盡量避免匯兌的風險及損失。評估一種貨幣是否被廣泛使用時,采用的指標是該貨幣在儲備持有量中所占比例以及以該貨幣計值的國際債務證券和國際銀行負債;在評估是否被廣泛交易時,采用的指標則是外匯市場交易量(交投總額)。*“IMF: Review of the Special Drawing Right (SDR) Currency Basket”, http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdrcb.htm.2010年中國申請人民幣入籃時,因為不滿足“可自由使用貨幣”的條件而未予通過,經過5年的努力,中國采取一系列措施促進人民幣業務,終于滿足了這項標準。

(二)人民幣入籃對資本項目可兌換的現實要求

本文認為,“可自由使用貨幣”是加入SDR的條件,與貨幣的國際使用交易有關,概念上不同于貨幣可自由兌換,“可自由使用貨幣”也可能存在資本項目管制,完全可兌換貨幣也并非一定是“可自由使用貨幣”。因此,人民幣被認定為“可自由使用貨幣”,只是IMF對人民幣可自由使用的背書,并未在國際法層面創設實現人民幣資本項目可兌換的義務,但是入籃客觀上對人民幣可兌換程度提出了更高的現實要求。

1.人民幣與其他SDR一籃子貨幣在資本項目可兌換上存在差距

與人民幣同為SDR一籃子貨幣的美元、英鎊、日元、歐元的可兌換狀況是無法忽略的現實環境,人民幣的資本項目可兌換狀況難免會被拿來與其他四種貨幣比較,本文試對美元、英鎊、日元和人民幣的資本項目兌換情況進行比較。

美國、日本、英國都是經濟合作和發展組織(OECD)的成員國,大多數OECD成員國于20世紀50年代就在歐洲經濟合作組織(OECD的前身)的推動下取消了對經常項目支付的限制,并從50年代中期開始了進程緩慢的資本流動自由化。OECD成立以后制訂了《資本流動自由化通則》(以下簡稱《通則》),作為促進OECD成員國之間資本項目自由化的多邊協議,通過采用“保留”和“克減”兩種法律程序,追求與成員國個體需要和形勢相一致的漸進的資本項目自由化。OECD成員國的資本項目自由化分為三波,第一波是OECD中的發達國家,于20世紀80年代加速自由化,很快取消了幾乎所有的資本管制,美國、日本和英國均屬于第一波最早實現資本項目開放的發達國家(Griffith-Jones et al.,2003)。

數據來源:AREAER 2015。

如表1所示,中國實施管制的資本項目從數量上看多于另外三個國家。中國相關的管制規定數量龐大,效力層級較低,而另外三國則較為簡單明了,如日本主要通過《外匯和外貿法案》來規制,并涉及到《日本電報和電信公司法》、《航空法》、《漁業法》等特殊行業的規定,美國通過《證券法》、《證券交易法》及《投資公司法》來調整。

就四國都施加管制的同一資本項目而言,人民幣的兌換條件則更多。以非居民境內購買股票為例,日本、英國、美國的限制是由于這一資本項目交易可能會受到對內直接投資法律的規制,人民幣則對該項下的匯兌手續做了復雜的多類別規定,具體由證監會、外匯管理局和中國人民銀行實施,其中證監會主要管理投資工具和持股比例,外匯管理局負責投資額度的確定、資金匯入匯出和匯兌管理,中國人民銀行規范資產托管業務和銀行賬戶,政出多門,限制繁多。

綜上,與SDR貨幣籃子中的美元、英鎊、日元相比,人民幣可兌換的自由程度相對較低。誠然,美國、英國、日本作為老牌發達國家,資本項目管制取消的時間早,而中國的資本項目自由化進程從20世紀90年代才緩慢起步,國內金融市場、金融機構和監管體系的發展仍不太充分,在資本項目可兌換上落后于美國、英國、日本是必然的。但是同為一籃子貨幣,這樣較為明顯的差別仍然會給人民幣的資本項目可兌換改革進程帶來現實的壓力。

2.入籃后人民幣國際化需要提高資本項目可兌換程度

資本項目的兌換受到多方面法律體制和法律具體規定的影響,譬如外匯的管理和限制、特定營業活動及其范圍的限制等,而人民幣匯兌方面的現狀在一定程度上為人民幣的國際化帶來了法律障礙。

一方面,目前人民幣作為國際貨幣的職能十分有限。貨幣有貯藏手段、交換媒介和價值尺度三大職能,國際貨幣同樣要具備這三種職能,具體表現在官方和私人領域有所不同,而人民幣在這兩個領域上發揮的國際貨幣的職能都是有限的。在私人領域,人民幣在金融產品計價、結算和投資方面發揮的職能,與貿易計價和結算方面相比較為薄弱。根據央行的統計數據,2015年跨境貿易人民幣結算占中國進出口總額的29.36%,而從國際信貸、直接投資以及國際債券和票據交易三個方面衡量的人民幣國際金融交易計價結算綜合占比僅有5.9%。*數據來源:《人民幣國際化報告(2016)》。在官方領域,以儲備貨幣為例,國際貨幣因其具有廣泛的認可度,通常會成為重要的儲備貨幣,如美元、日元和歐元。人民幣加入SDR貨幣籃子標志著IMF對人民幣國際儲備貨幣地位的肯定,自人民幣入籃時起,IMF關于官方外匯儲備貨幣構成的季度調查報告(COFER)就將納入并單獨列出人民幣。預計2017年3月底公布的2016年第4季度報告,將反映出全球人民幣持有情況。誠然,人民幣入籃會提高外匯儲備的官方持有者對人民幣的接受程度,可能會有更多的外匯儲備轉為人民幣計價資產,但由于SDR在國際貿易往來中實際上用得不多,基本上只用于各國央行之間交易,并且在全球外匯儲備中的比例較小,*根據IMF的統計,截至2016年3月21日,全球全部SDR為4677億美元;根據2015第3季度COFER報告,全球外匯儲備約11.2萬億美元。SDR會推動人民幣資產需求的增加,但是影響不會太大,象征意義更大。本文認為,只有提高可兌換程度,增加人民幣的流動性,方便外國央行對沖人民幣作為儲備貨幣的風險,才能讓人民幣的持有者認同貨幣本身的本質,提高人民幣的吸引力。

另一方面,經濟規模、金融市場、對貨幣本身價值的認可度是影響一國貨幣成為國際貨幣的基本因素(Frankel,2012)。2010年,中國超越日本成為世界第二大經濟體,無論是貿易指標還是GDP總額,都符合成為國際貨幣的第一個條件。而某種貨幣要獲得對其本身價值的認可,該貨幣的價值就不能發生大幅度波動,在其價值穩定的情況下,才能增強持有者的信心,促進公司用該貨幣計價營業余額,投資者持有該貨幣計價的債券,央行持有該貨幣為儲備。同時,認可和信心也會受到網絡外部性的影響,國際貨幣取決于在非貨幣發行國間的廣泛使用,持有者選擇某種貨幣,就像在國際交流中選擇語言一樣,是因為相信它是其他人最有可能使用的(Frankel,2012)。網絡外部性也會產生慣性,持有者更偏向于選擇之前就已經成為國際貨幣的貨幣,因而,人民幣在此因素上與現有的國際貨幣相比具有無法彌補的歷史性劣勢。相較而言,目前給人民幣國際化帶來障礙且亟待提高的是中國金融市場的深度、流動性、可靠性和開放性。依據IMF報告計算出的KAOPEN (Chinn-Ito index of financial openness)指數,中國金融市場的開放程度,從法律上衡量,不僅遠遠低于美國和英國,而且與俄羅斯、巴西等國家相比也有差距(Frankel,2012)。當貨幣發行國擁有開放的金融市場時,它的貨幣能夠給跨國投資者提供更多的投資機會,對投資者而言實用性更強,因此,對于發行國而言,開放的資本項目更有可能在貿易活動中提高使用其貨幣計價的份額。資本項目越開放的國家,使用非美元計價貿易的趨勢越明顯。以歐元國家為例,2005—2012年間,美元在歐元國家出口計價中的份額僅為30%,金融自由化多樣化了國際金融市場上的投資工具,使得投資者更加容易取得歐元計價的資產,以歐元計價出口也變得更容易接受(Ito et al.,2014)。

因此,提高人民幣資本項下的可兌換程度,對于充分發揮國際貨幣的職能,提高中國金融市場的深度、流動性、可靠性和開放性有著積極意義,從而有利于進一步擴大人民幣在國際市場上的使用和增加人民幣持有量,有助于實現人民幣國際化的目標。

3.人民幣入籃助推人民幣資本項目可兌換

IMF將人民幣納入特別提款權籃子的決定反映了全球經濟的重大變化,是對中國過去幾十年在向更加開放的市場化經濟轉型方面所取得的進展的認可。為滿足一籃子貨幣可自由使用的標準,在入籃審查之前中國就已經做了很多努力,擴大了資本項目交易范圍,放寬了某些資本項目的兌換要求,試圖使人民幣達到入籃審查標準。如中國人民銀行在2015年7月14日宣布境外央行類機構(境外央行、國際金融組織、主權財富基金)可以運用人民幣投資銀行間市場,開展包括即期、遠期、掉期和期權在內的各品種外匯交易,這一舉措使得金融衍生品一項不再屬于完全不可兌換的資本項目。又如中國人民銀行于2015年10月20日在英國債券市場發行了50億元一年期央票,這是央行首次在中國以外地區發行以人民幣計價的央行票據,增加了境外人民幣計價金融資產的數量。可見,人民幣加入SDR貨幣籃子,在法律上助推了人民幣資本項目下可兌換程度的提高。

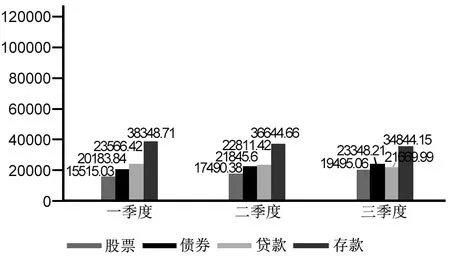

當然,人民幣被IMF官方認定為“可自由使用貨幣”未必表明人民幣目前的可兌換程度滿足了中國在國際經濟和貿易中的需要,事實上,在被批準入籃之后,2016年,中國又推出一系列舉措,以提高人民幣的可兌換程度。例如經中國人民銀行授權,中國外匯交易中心先后宣布在銀行間外匯市場正式開展人民幣對南非蘭特、韓元的直接交易。又如中國人民銀行于同年9月20日和23日,分別授權中國銀行紐約分行、中國工商銀行(莫斯科)股份有限公司擔任美國、俄羅斯的人民幣業務清算行。此外,有了IMF的背書,境外機構和個人對于人民幣的信心也會有所增強,從而增加人民幣計價資產的持有量。如圖1所示,根據央行的統計,2016年前三個季度中,境外機構和個人持有境內人民幣金融資產的數量呈逐步上升的趨勢。

圖1 2016年境外機構和個人持有境內人民幣金融資產情況(單位:億元人民幣)

數據來源:中國人民銀行網站。

五、人民幣入籃后推動資本項目可兌換的法律應對

為了能夠通過2015年的審查,中國已經做了一系列努力,然而更大的挑戰應該在人民幣正式納入SDR貨幣籃子之后。2016年4月7日,中國人民銀行宣布,將分別發布以美元和SDR作為報告貨幣的外匯儲備數據,在大國銀行間這是絕無僅有的行為,足以表明中國政府對于SDR在當前國際貨幣金融制度中的角色的高度重視,中國期待以人民幣入籃為機遇,進一步開放中國金融市場,推動人民幣資本項下的可兌換。但進一步的資本項目可兌換開放勢必給中國帶來監管挑戰。

(一)人民幣資本項目可兌換帶來的挑戰

1.對金融市場開放及金融機構競爭力的挑戰

廣義的資本項目開放,包含取消資本項目下的匯兌限制與對外開放金融市場雙重內容(韓龍,2015),而逐步取消資本項目下的匯兌限制,金融市場也不可避免地面臨進一步的對外開放。國家實施資本管制有諸多原因,部分是因為國內金融機構及相關產業發展不充分(Johnston et al.,1999)。*IMF認為,國家施加資本管制的原因包括平衡收支和宏觀經濟安排,國內金融市場和機構發展不充分,審慎原因及其他原因。具體而言,一方面,資本管制可以保護處于上升期的行業,可以通過直接的貨幣政策實現一定程度的貿易保護,如直接貸款和利率控制,給予企業“補貼”和降低投資成本,而資本流動則降低了貨幣政策的有效性;另一方面,資本管制可以限制競爭,隔絕國外的金融機構,阻止新的金融產品進入國內金融市場,使得國內尚不發達的金融市場在“溫室”的環境下成長。此外,一旦取消直接的資本項目管制,則需要依靠國內間接貨幣管制機制來調整,而國內的間接調整機制發展并不成熟,國內金融機構也需要時間去適應間接措施。

因此,人民幣資本項下可兌換程度的提高和金融市場開放,必然會使得國內金融機構面臨國際競爭,同時對中國金融監管能力和調整手段提出新的挑戰。然而,本文認為,不能夸大國際競爭的負面影響,因為國外的金融產品和金融機構進入中國市場時,需要一段時間的運作以適應中國國內市場條件、消費者偏好和期待,這段時間也是中國金融機構快速成長的契機。就中國而言,國內銀行系統龐大,具有較大的地域影響力和消費者人群,國內儲戶對國內銀行的信心仍然很高,外國銀行和金融機構的進入不會在短期內改變這一格局(Ge,2003)。而市場開放帶來的不斷增強的國際競爭會成為國內金融機構走向成熟的推動力,利用這個契機減少直接管制和行政干預,減少金融壓抑,提高金融業的自主性和獨立性,增強金融機構自身管理風險的能力,將使得國內金融機構在市場對外開放后保持競爭力。

2.跨境資本流動的壓力

取消人民幣資本項目下的匯兌限制,會相應地減少資本跨境流動的政策障礙,中國經濟將面臨跨境資本流動的巨大沖擊。當人民幣持續走強、存在升值空間時,會吸引投機資本的流入,而人民幣貶值時,又將面臨著資本的流出,短期大量的資本流入流出則會給國內經濟帶來負面影響,對“游資”和“熱錢”是需要保持高度警惕的。然而,外國投資者出于投資策略的考慮引起的跨境資本流動,則是無法避免的。因此,必須盡快適應跨境資本流動對國內金融市場、金融機構及實體經濟的影響。

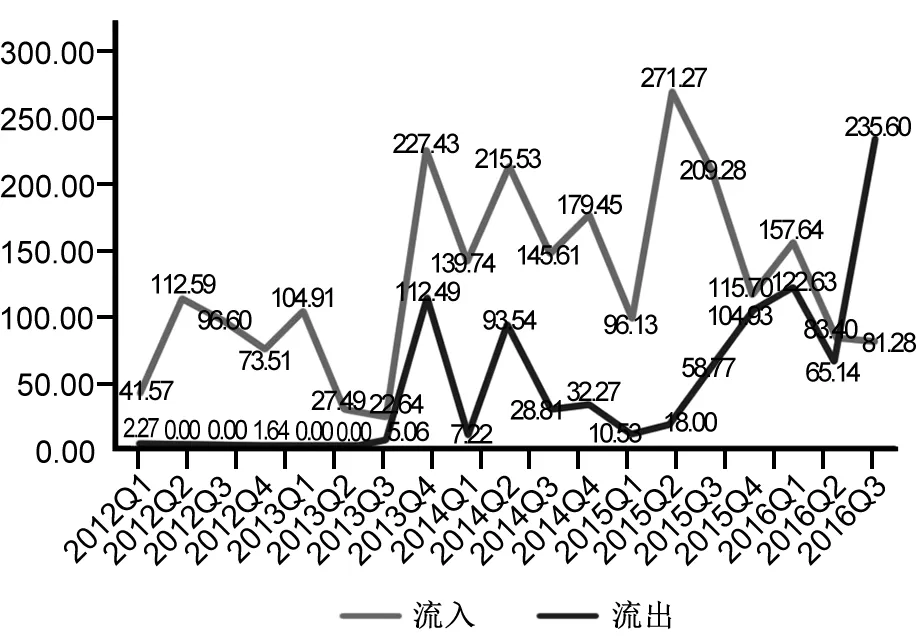

需要注意到的是,國家外匯管理局統計數據顯示,2016年第3季度,境外投資者對中國境內金融機構的直接投資流入81.28億元人民幣,流出235.60億元人民幣,凈流出154.32億元人民幣,這是2012年外匯管理局公布該項數據以來第1次出現凈流出(如圖2所示)。這可能跟外資金融機構收縮業務、撤資、轉移交易資金有關,如2015年底,德意志銀行宣布將其在華夏銀行所有股份全部出售給中國人民財產保險公司;2016年9月,花旗銀行正式將其在廣發銀行所有股份全部轉讓給中國人壽。凈流出的原因是多重的,但同時也應當與中國金融改革密切相關。一方面,面對人民幣貶值,外國金融機構需通過對外投資來對沖人民幣貶值的損失;另一方面,中國境內金融機構的投資收益率下降,但人民幣的流動性又逐步提高,于是金融機構開始在境外尋找高收益資產,來進行資產配置。

圖2 2012年第1季度—2016年第3季度外國投資者對我國境內金融機構直接投資流量(單位:億元人民幣)

數據來源:國家外匯管理局。

在近期達成的FTA中,就投資方面款項的轉移,均對東道國提出了更高的要求。中國之前與新加坡、澳大利亞、德國簽訂的雙邊投資協定(BIT),要求保證資本的自由轉移,而近期中國—加拿大BIT、中國—韓國自貿協定(FTA)、跨太平洋伙伴關系協定(TPP)的投資章節都對轉移增加了“不遲延地”的要求。*參見:《中華人民共和國政府和新加坡共和國政府關于促進和保護投資協定》(1985)第8條,《中華人民共和國政府與澳大利亞政府相互鼓勵和保護投資協定(1998)》第10條,《中華人民共和國和德意志聯邦共和國關于促進和相互保護投資的協定》(2005)第6條,《中華人民共和國政府和加拿大政府關于促進和相互保護投資的協定》(2014)第12條,《中國—韓國自由貿易協定》(2015)第12.10條,TPP第9.8條。而國內現行法律中仍然存在少量外資直接投資清算的限制,例如外國投資者對境內上市公司戰略投資時,取得的上市公司A股股份3年內不得轉讓。《公司法》、《證券法》及其他與證券發行有關的規范性文件,規定了發起人、收購人轉讓股份的1年的鎖定期,首次公開募股控股股東和實際控制人36個月的轉讓限制。*參見:《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》第5條第3款,《中華人民共和國公司法》(2013修訂版)第141條,《上市公司證券發行管理辦法》第38條,《上市公司重大資產重組管理辦法》第48條。雖然東道國有權對流入的外資進行規制,核實交易的真實性,防止炒作投機行為,以維護境內證券市場秩序穩定,但是由于兩種對待方式間的差異,很可能導致在居民與非居民之間構成歧視,從而給中國帶來違反FTA義務的風險。

(二)資本項目可兌換進程的法律應對

1.放開再退回的限制要求謹慎開放

現行與資本項目管制有關的諸多規范性文件基本上都對已放開的資本項目重新施加管制措施做了限制性規定。OECD《通則》第1條“一般保證”的第5款要求成員國努力避免對資本流動施加新的匯兌限制,以及避免增加現存管制措施的限制性。此外,雖然成員國可以通過提出“保留”、“克減”列出自己不承擔自由化義務的特定資本項目,但是《通則》第12—15條對于“保留”和“克減”的程序提出了較為嚴格的規定,包括成員國有義務通知組織并說明理由,組織的批準、定期審核并提議協助撤銷等,以盡可能減少資本項目的限制措施。與OECD《通則》這種負面清單的模式不同,GATS通過各成員做出具體承諾減讓表的方式逐步實現更高的自由化水平,但自由化也是一個逐步向前推進的過程,限制退回。同時,對于減讓表的修改,GATS要求有關成員應努力維持互利承諾的總體水平,使其不低于之前規定的對貿易的有利水平,即“棘輪條款”。

近期達成或者談判中的FTA,則進一步強化了GATS中的“棘輪條款”:TPP第11.10條在金融服務專章中引進了國民待遇、最惠國待遇、金融機構市場準入等方面不符措施的“棘輪條款”,TiSA在國民待遇領域引入“凍結條款”和“棘輪條款”,鎖定各成員現行實際的自由化措施,而非GATS框架下的具體承諾,鼓勵談判的參與方作出相應的國民待遇承諾,一旦簽署后成員方在該具體項目下對于外國服務提供者或服務的條件,將不會比成員方加入協定之日更具限制性(陳立虎 等,2015)。

可見,對開放再退回加以限制成為一種趨勢。為此,中國必須對資本項目及金融服務部門的開放抱有謹慎的態度,充分考慮開放后可能帶來的消極影響,對敏感領域和交易堅定立場,根據自身承受能力做出開放承諾。

2.建立公開、透明的監管體系和信息披露制度

作為資本項目開放的范本,OECD《通則》堅持一貫的透明原則,要求成員國列舉保留清單,清晰明確地反映出其資本項目管制的狀況,對于成員國施加的“限制性措施”,《通則》則提供了評價認定的依據。GATS要求各成員在已作出具體承諾的服務部門,依據客觀、透明的標準,實施所有影響服務貿易的普適措施。在資本項目逐步開放的過程中,國內也必須與國際上設立的透明原則相統一,建立明確、統一、公開的監管標準。

然而,在實踐中,中國資本項目開放的透明度并不高。以上海自貿區內的自由貿易賬戶為例,區內居民和非居民可通過自由貿易賬戶辦理經常和直接投資項下的跨境資金結算等自由貿易賬戶業務,因此,自由貿易賬戶是區內銀行的一項最為關鍵的業務。但是,中國人民銀行對于銀行獲得自由貿易賬戶業務牌照的條件并沒有明文規定,只是提出“通過風險合格審慎評估”,關于如何評估及評估的認定標準則不得而知。

同時,中國不僅要完善自上而下的監管標準,還要建立自下而上的信息披露制度。限制人民幣項下資本項目兌換,可以防止“熱錢”大量流入與流出,給國內經濟秩序帶來混亂,防止洗錢等違法犯罪活動,防止危害或者可能危害國家安全的外國投資及對一些高耗能落后產業的進入。而一旦嘗試進一步開放,就需要完善對于熱錢流動和洗錢行為的信息披露制度和官方統計工作,建立預警機制,對于大額不明來源的交易以及可疑的資金轉移予以重點關注并作及時的匯報,著力于規范、疏導,將熱錢轉化為長期穩定的投資以防止熱錢大量流出,改變目前存在的“重防甚于重守”的局面(鐘勁聲 等,2013)。此外,未來將規范外國投資準入和外國投資者在國內的投資行為的《外國投資法》,其草案規定了外資準入門檻、國家安全審查及外資企業的信息披露義務,可以充分利用這些機制實現原本直接的資本項目管制的部分功能,并將信息披露明確為法定義務。

3.善用國內國際雙重監管

人民幣加入SDR貨幣籃子,對于SDR本身也有很重要的意義。隨著中國貿易大國形象的樹立和人民幣在國際貿易中的廣泛使用,納入人民幣會使得SDR貨幣籃子更能反映世界貿易結構,提高其合理性和正當性。同時,從全球貿易發展和外匯儲備分配情況看,人民幣納入SDR是遲早的事,納入得太晚,隨著人民幣權重的提高,會給SDR帶來價值不連續的風險,影響其穩定性(Bénassy-Quéré et al.,2012)。人民幣納入SDR貨幣籃子反映了全球經濟的重大變化。2016年4月,中國人民銀行分別發布以美元和SDR作為報告貨幣的外匯儲備數據;同年8月,世界銀行獲準在中國銀行間債券市場發行總規模為20億SDR計價的債券。人民幣在全球貨幣系統中承擔越來越多的責任,中國的經濟狀況與全球金融環境的聯系越來越密切,國際社會當會提高對人民幣的關注度,IMF也會加強對人民幣的監測。因此,推動中國的資本項目開放應當更加注意加強與IMF的合作,可以通過與國際社會的合作彌補自身監管能力的不足,優化國內和國際的雙重監管。

雖然IMF并未在法律框架內要求會員國實現資本項目可兌換,但其提出實現資本項目完全可兌換是所有會員國必須堅持的目標,各國在做出政策調整的時候,要考慮國內和國際的雙重影響,特別要注意國家政策對全球經濟和財政穩定的影響,這是會員國的權利,同時也是義務(Arora et al.,2013)。作為IMF會員國,中國需要遵守《基金協定》第4條匯兌安排、第8條一般義務以及第15至25條關于SDR的規定。但是IMF的監管需基于會員國的同意,通過相互監督程序執行,很少涉及潛在的或實際的對于違反原則的成員國的懲罰,性質上屬于“軟法”(Truman 等,2011),而在資本項目可兌換上,IMF更是沒有具有直接法律約束力的規則設定。在與IMF合作的同時,中國要保持自身貨幣政策的獨立性,從自身資本項目開放的時間表和人民幣國際化需求出發,不盲目追求高開放程度。

同時,IMF是收集和交換國際貨幣金融信息的中心。依據《基金協定》第8條第5款,IMF作為負責監督各國匯兌管理事務的國際組織,有權要求成員國提供IMF開展業務活動所需要的信息。20世紀90年代墨西哥金融危機在暴露了IMF監管缺陷的同時,也表明了有效監管的重要性,而監管的質量取決于可及時獲取的、可靠的金融數據。*“Annual Report of the Executive Board for the Financial Year Ended April 30, 1996”, Part 8 Fund Surveillance, p.2, Washington, D.C., 1996.中國于2015年10月7日正式加入了IMF制定的數據公布特殊標準(SDDS),向市場參與者提供經濟和金融信息,與IMF和國際社會合作以追求可靠的宏觀經濟政策*http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/DateofSubscription.aspx?sortBy=1&sortOrder=0;截至2017年3月,有74個國家采用了SDDS,其中美國、法國、德國、日本等13個國家采用SDDS plus。。與中國2002年采納的數據公布通用標準(GDDS)相比,SDDS對數據公布的范圍、頻率、及時性和質量等要求更為嚴格,采用嚴格的國際標準,既有助于完善國內經濟數據統計體系,又有助于國際和國內研究機構作能夠有效監測和分析國內經濟金融市場狀況,及時建議采取措施規避系統性風險。中國常被看作系統重要性國家之一,人民幣加入SDR之后又會凸顯中國在全球經濟中日益重要的地位,中國與IMF的合作對于提高IMF監管的有效性和國際金融體系預測的準確性都有不可忽視的作用。中國應當在保證國家安全和個人隱私的前提下,和IMF交換信息和數據,實現全球金融信息的交換和共享,加強對風險的研究與預測,尤其是防范系統性金融風險。另外,繼續推進IMF份額和投票權改革,提高其公正性和合法性,提高中國在其中的話語權,反過來也有利于中國和IMF的監管合作。

4.完善宏觀審慎金融監管框架

取消人民幣與外幣在資本項目下匯兌的管制措施,客觀上要求匯兌限制的減少,放寬行政管理,更多地交由市場調節,但并不意味著簡單地放松監管,因為不穩定性或者脆弱性是金融的固有特征,而法律機制在維持金融穩定方面發揮著重要作用(李仁真 等,2011)。因而,為維護中國金融體系和實體經濟的穩定和安全,在取消匯兌限制的同時,必須要保證充分有效的金融監管。然而中國金融監管的有效性仍不充分,如前文所述,就管制現狀而言,存在規范文件數量龐大且位階較低,政出多門,職權交叉等問題。同時,在經常項目的可兌換和部分資本項目開放的現狀下,仍未開放的項目會通過交易設計成開放項目的外觀而規避管制,在提高管制的成本的同時又降低了管制措施的有效性。在面對國內金融市場、機構風險,跨境資本流動,實體經濟波動的壓力下,必須改革監管方式,構建符合中國實際的宏觀審慎政策框架。

“宏觀審慎”是相對于微觀審慎而言的,具體是指金融監管當局為減少金融危機或經濟波動給金融體系帶來的損失,從金融市場整體角度實施的各種制度安排(余紹山 等,2013)。宏觀審慎監管制度,則是運用宏觀審慎措施限制金融系統風險,降低重要金融服務中斷對實體經濟造成危害的監管制度(韓龍,2016)。本文認為,構建和完善宏觀審慎金融監管框架,需考慮到:一方面,應當進一步加強和完善以央行為核心的宏觀審慎金融監管框架,優化監管機構間的權責分配和協調,加強對系統性風險的評估與監測,在體制層面實現對系統性風險的防范與管理,既要根據各個金融部門的特點設計各自的監管規則,又要關注整個金融市場和系統重要性金融機構。《中國人民銀行法》2003年修改后,分離出央行金融監管的職責,形成了“一行三會”分業監管框架。然而,經歷次貸危機和混業經營模式變革后,國際社會認識到央行預防系統性風險的監管職能的重要性,并將其作為宏觀審慎監管框架的核心(劉迎霜,2014),金融穩定委員會更是密集推出了一系列宏觀審慎監管建議。2013年國務院建立了由央行牽頭的金融監管協調部級聯席會議,從事金融監管工作,但是未改變現行金融監管體制,未更改“一行三會一局”的職責分工,因而央行仍然未獲得對金融市場的全方位監管職責。所以,在國內的金融體制改革中,應當明確央行實施宏觀審慎監管的法定職能,賦予其主導地位。建議體制性提升央行的級別與地位,在央行下設立金融監管局,負責銀監會、證監會、保監會的監管協調。另一方面,應當積極跟進國際組織加強審慎監管的進展,充分吸收最新成果和設計,如巴塞爾協議Ⅲ的風險資本要求,金融穩定委員會對全球系統重要性銀行的總損失吸收能力的要求,以及國際保險監管協會對系統重要性保險機構的資本要求等,不斷優化審慎監管標準,防范金融風險。

陳立虎,劉芳. 2015. 服務貿易協定(TiSA)對WTO法律規則的超越[J]. 上海對外經貿大學學報(6):5-14.

郭樹清. 2012. 中國資本市場開放和人民幣資本項目可兌換[J]. 金融監管研究(6):1-17.

韓龍. 2015. 實現人民幣國際化的法律障礙透視[J]. 蘇州大學學報(哲學社會科學版)(4):62-72.

韓龍. 2016. 人民幣國際化重大法律問題之解決構想[J]. 法學(10):40-49.

李仁真. 2011. 國際金融法[M]. 3版. 武漢: 武漢大學出版社:8.

李仁真,劉真. 2011. 全球金融穩定法律機制的理論構想[J]. 法學雜志(2):9-14.

劉迎霜. 2014. 論我國中央銀行金融監管職能的法制化:以宏觀審慎監管為視角[J]. 當代法學(3):120-128.

斯琴圖雅. 2012. 金磚四國資本項目貨幣可兌換研究[M]. 北京: 中國經濟出版社:26.

TRUMAN E M,郭泰. 2011. 國際貨幣基金組織與監管挑戰[J]. 經濟資料譯叢(4):60-71.

楊松. 2002. 國際法與國際貨幣新秩序研究[M]. 北京: 北京大學出版社:105.

余紹山,陳斌彬. 2013. 從微觀審慎到宏觀審慎:后危機時代國際金融監管法制的轉型及啟示[J]. 東南學術(3):50-56.

張慶麟. 2002. 析金融全球化對國家貨幣主權的沖擊[J]. 中國法學(2):123-130.

鐘勁聲,祁歡. 2013. 熱錢流動法律規導機制的構建[J]. 管理世界(7):172-173.

周小川. 2012. 人民幣資本項目可兌換的前景和路徑[J]. 金融研究(1):1-19.

ARORA V, HABERMEIER K, OSTRY J D, et al. 2013. The liberalization and management of capital flows: an institutional view [J]. Revista De Economía Institucional, 15(28):205-255.

BENASSY-QUERE A, CAPELLE D. 2014. On the inclusion of the Chinese renminbi in the SDR basket [J]. International Economics, 139:133-151.

FRANKEL J. 2012. Internationalization of the RMB and Historical Precedents [J]. Journal Economic Integration, 27(3):329-365.

GE W. 2003. China: managing financial integration [R]. Trade Policy, UNCTAD /GDS/MDPB/2003/ 1:71-107.

GRIFFITH-JONES S, GOTTSCHALK R, CIRERA X. 2003. The OECD experience with capital account liberalization [R]. Trade Policy, UNCTAD/GDS/MDPB/2003/1:71-107.

ITO H, CHINN M D. 2014. The rise of the ‘redback’ and the People′s Republic of China′s capital account liberalization: an empirical analysis of the determinants of invoicing currencies [R]. ADBI Working Paper 473:1-50.

JOHNSTON R B, TAMIRISA N T. 1998. Why do countries use capital controls [R]. IMF Working Paper, 98/181.

KNIGHT M D, ORTIZ G. 2015. Multilateral surveillance: ensuring a focus on key risks to global stability [R]. No 7. Systemic Risk Centre, London School of Economics and Political Science.

LARDY N, DOUGLASS P. 2011. Capital account liberalization and the role of the renminbi [R]. Peterson Institute for International Economics Working Paper No.11-6.

MANN F A. 1992. The legal aspect of money [M]. 5thed. London:Clarendon Press.

(責任編輯 劉志煒)

Inclusion of Renminbi in the SDR Basket and Convertibility in Capital Account

LIU Ying LV Wei

(Law School, Wuhan University, Wuhan 430072)

Increasing convertibility of renminbi in capital account is not an international obligation of China under current international financial law. Meanwhile, China will not bear such a restrictive obligation in the short term. Therefore, restricting exchange of renminbi between foreign currencies in capital account is sovereign authority of Chinese government. To include renminbi in the SDR basket doesn′t create new obligations concerning convertibility in capital account. However, it pressures renminbi to be more convertible. China should take legal measures to deal with several challenges which may encounter in the process of promoting convertibility of renminbi in capital account, after including renminbi in the SDR basket.

renminbi; capital account; convertibility; SDR

2017-03-19

劉 瑛(1978-),女,廣東惠州人,武漢大學法學院教授,博士生導師。 呂 威(1993-),女,江蘇鹽城人,武漢大學法學院碩士生。

* 武漢大學青年學術團隊項目“加快實施自由貿易區戰略下中國經貿法律制度的完善”的階段成果。

F832.6;D922.28

A

1001-6260(2017)06-0074-12

10.19337/j.cnki.34-1093/f.2017.06.008

財貿研究 2017.6