聽眾不僅在音樂廳內,更在音樂廳外

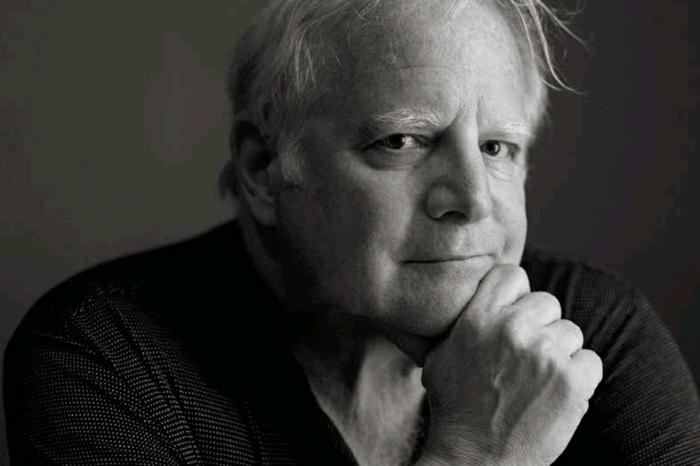

美國指揮家萊昂納德·斯拉特金(Leonard Slatkin)在2008年成為了底特律交響樂團的音樂總監,他既經歷了樂團2011年的罷工,也經歷了底特律城市的破產。在過去的九年間,他一點一滴地重新塑造底特律交響樂團:在樂團罷工后重新為樂團納入新鮮血液;為樂團注入美國風格和美國曲目,讓樂團在不同的音樂風格間變換自如;更重要的是,他將樂團帶到了音樂廳之外,帶到了網絡直播中。他說,聽眾不僅在音樂廳內,更在音樂廳外。

斯拉特金曾攜不同的樂團造訪中國,早在1990年代他就帶領美國交響樂團(American Symphony Orchestra)到中國巡演,之后也曾指揮過皇家愛樂樂團在中國的音樂會。2013年底,他帶領另一支由自己擔任音樂總監的樂團——里昂國立管弦樂團(Orchestre National de Lyon)到中國演出。而這次,在執棒底特律交響樂團近十年后,即將在明年卸任音樂總監的他,將帶領樂團進行有史以來的首次亞洲巡演。

● - 余倩 ○ - 斯拉特金

● 我們知道您曾經率領過不同的樂團拜訪中國,而這次是您第一次帶領底特律交響樂團來中國巡演。中國的聽眾將迎來一支怎樣的樂團呢?

○ 這是底特律交響樂團的首次中國巡演,也是我第一次帶領底特律交響樂團到中國。我想有很多中國的聽眾已經通過底特律交響樂團的在線直播聽過我們的音樂會。底特律交響樂團是美國唯一在線直播音樂會的交響樂團,這個系列在四年前啟動,至今已經有超過一百萬人在網絡上看了我們的音樂會,其中有不少來自中國和日本的聽眾。我想也有一些中國聽眾聽過我們錄制的唱片。

這次到中國巡演,首先,中國的聽眾能夠有機會親眼聽到底特律交響樂團。我覺得能夠為中國聽眾展現美國作曲家的作品是非常重要的,包括伯恩斯坦,我們即將迎來他的一百周年誕辰,此外,我們還將首演一首新的大提琴協奏曲《大提琴隨想曲——紅樓夢》。我希望在演奏這首樂曲時能夠保留底特律交響樂團的特色,我們作為一支美國交響樂團來首演一首新的中國作品,這可不多見。

● 除了底特律交響樂團外,您也指揮過眾多其他樂團,在您看來底特律交響樂團的特色是什么呢?

○ 底特律交響樂團擁有世界一流的音樂廳,聲音效果非常好。說起美國交響樂團,大家的第一反應都是靈活響亮。當然我們也能做到這些,但我們更希望能夠創造出非常溫暖的音色。底特律交響樂團有很棒的音樂家,與其他美國交響樂團相比也有自己的特點,比如弦樂聲部音色飽滿,銅管聲部不會太咄咄逼人,而且在演奏風格上十分靈活。我們可以任意地從一種音樂風格快速轉換到另一種風格,例如此次中國巡演的曲目與我們到日本巡演的曲目幾乎完全不同。

● 您為底特律交響樂團帶來了許多美國作品,剛才您也提到自己對美國作曲家十分重視,是否因為您本人是一位美國指揮呢?

○ 在我的第二本書中,我會詳細寫到這點。事實上美國指揮家很少,大多數指揮都來自歐洲,而大多數歐洲指揮更喜歡指揮德奧作曲家的作品,包括勃拉姆斯、莫扎特、貝多芬、瓦格納、馬勒等等,因此美國音樂被演奏得很少,無論是老作品還是新作品。但我知道很多不錯的美國作曲家,例如威廉·霍華德·舒曼(William Howard Schuman)、沃特·皮斯頓(Walter Piston)、阿隆·科普蘭(Aaron Copland)等。

我希望平衡新作品和古典作品,例如今晚(2017年5月19日)的上半場,我們將演奏以鮑勃·迪倫的歌詞為藍本,由美國作曲家約翰·科里利亞諾(John Corigliano)作曲的作品,下半場演奏貝多芬《第九交響曲》。對于我這一輩人而言,鮑勃·迪倫是一位英雄人物,在二十世紀六十年代,他寫歌反對越戰、爭取民權,但樂團里的很多年輕音樂家并不熟悉他,也許知道他剛獲得了諾貝爾獎,但很少人知道他的歌詞其實如詩歌那般優美。將他的歌詞與“貝九”放在一起,你會驚訝地發現兩者驚人地相似。我也希望聽眾能夠體會到這場音樂會的重要意義,特別是對于我們當前所處的這個時代而言。在我看來,現在的世界幾乎就是1960年代的翻版:政治動蕩,全球范圍騷亂不止,種族性別紛爭不斷,因此我覺得通過音樂來傳達這些信息是十分重要的,我們需要向人們展現人性的偉大之處,而音樂也許是最有效的傳達方式之一。

我知道人們會給我貼上標簽:“斯拉特金”“美國音樂”。要推廣美國作曲家的作品對我而言是個冒險,但這是一個追隨我心的決定,我感覺這就是我想做的,就連我太太都是美國作曲家,哈哈。其實大家也知道我與俄羅斯作品的淵源,因為我的家族有俄羅斯血統,另外我也是為數不多的指揮英國作品的美國指揮家。這些都是人們對我的主要印象,現在可能又加上了法國音樂,因為我指揮法國樂團。但這是否意味著我就不能很好地指揮“貝九”呢?當然不是。

● 在您的第一本書《指揮這個職業》(Conducting Business)中,您寫道:“我永遠不會忘記第一次看到伯恩斯坦的那一刻。他在電視中出現……那是1953年11月,那時我九歲。”此次中國巡演的曲目中也包括伯恩斯坦的《老實人》序曲,能說說伯恩斯坦對您的意義嗎?這位兒時英雄是啟發您成為指揮的原因嗎?

○ 伯恩斯坦不僅是我一個人的英雄,而且是所有人的英雄。他是第一位國際知名的美國指揮。但是我決定成為指揮的主要原因來自我的家庭。我成長于音樂之家,音樂一直是我成長背景的一部分,無論是古典、爵士還是流行樂,可以說我是在音樂文化的環境中長大的。在我父親過世后,我暫停了音樂工作一段時間,后來決定回到音樂中,以指揮的身份。

● 剛才您提到您的太太也是一位作曲家,指揮自己太太的作品會不會與指揮其他作曲家不同?

○ 不會,指揮她的作品對我而言就是指揮另一位作曲家的作品,必須得這樣。即使是指揮我自己寫的曲子,我也當作在指揮另一位作曲家的作品。我盡量與自己創作的作品保持距離,只是依照樂譜指揮。

● 2008年您成為了底特律交響樂團的第十二任音樂總監,那其實是個很艱難的時刻。之后您又幫助樂團重建,您個人和樂團的故事是怎樣的呢?

○ 我在2008年離開了華盛頓交響樂團,而在這之前一年,我以客座指揮的身份來到了底特律交響樂團。本來我真心覺得華盛頓交響樂團會是我擔任音樂總監的最后一支交響樂團,但當我來到底特律后,我愛上了底特律交響樂團的音樂廳,愛上了底特律人以及底特律交響樂團,當時我就受到邀請出任樂團的下一任音樂總監。

很多人勸我不要去底特律,因為底特律的經濟情況很糟糕,大家也預感到樂團可能會遭遇罷工,城市的整體情況也不好。不過,當我聽到這些的時候,我對自己說:“我要去底特律!”哈哈。

我不喜歡做維持性的工作,我喜歡拓展性的工作。我告訴自己,如果我還要最后接手一支樂團的話,那我就要去一個特別困難的地方,看看自己是否能夠解決這些困難。當然,在剛開始的三年我做不了什么,當時我每年只有五周的時間能夠到底特律指揮。第二年,我心臟病突發。第三年,樂團罷工。在那之后,我與樂團的關系徹底改變了,因為我的任務變成了重建樂團,不僅是因為樂團音樂家的人事變動,有些樂手退休了,有些離開了,也是因為當時樂團的音樂家們都十分憤怒。他們有理由憤怒,那真是一個苦澀難堪的時期,底特律這座城市也在經歷同樣的情況。

于是我們決定采用與以往以及與其他交響樂團非常不同的方式來重塑樂團,讓樂團真正成為城市的一部分。除了在底特律市中心演出,我們也將樂團帶到郊外演出。每年我們會到七個不同的場地各演出四次。我們嘗試吸引年輕聽眾,通過很低的音樂會票價以及網絡直播音樂會。

提及“聽眾”,人們首先想到的是來到音樂廳的人,但事實上,聽眾是任何聽見我們、看到我們的人,無論他們在哪里。當我將這個想法告訴其他人時,他們突然意識到,真的是這樣。我們不應該只將“聽眾”這個概念局限在音樂廳里。

● 那您與樂團音樂家的合作關系是怎樣的呢?更像老師還是更像朋友?

○ 我從來不會將自己當作老師。我一直覺得自己是樂團的一員,如果樂團有一百人,那我就是那第一百零一個。我和樂團的合作方式非常民主,就好像是一個球隊與他們的教練一樣。教練會告訴隊員該怎么做,或者指導隊員如何與其他團隊成員合作,但到比賽的時候,對我們而言是演出的時候,我會做好充足的準備,也會給樂團很大的自由度,讓他們發揮,因此每場演出的效果都是不同的。

這也正是音樂的美妙之處,沒有一次演出是完全相同的。事實上,即使你聽的是同一張唱片,每次聽的時候都會有一些新的發現。對于音樂家也是一樣,每次演奏都是一次發現之旅。

● 所以您只是與樂團分享您對音樂的理解?

○ 是的,永遠是這樣。事實上,在某些獨奏的段落,獨奏家往往比指揮更了解這個段落。例如在“貝九”第三樂章中有一小段法國號的獨奏,在排練的時候,我請法國號演奏家嘗試了一下我的理解,結果我發現她的演奏方式更好,就請她以自己的方式演奏。

在我與樂團合作的這些年來,我們之間的關系變得越來越融洽和溫暖。一開始的磨合,我想很大一部分原因是因為在樂團罷工的時候我并沒有參與,我沒有幫樂團,也沒有幫行政,這讓樂團覺得氣惱。現在這一切都過去了,樂團有很多年輕的樂手加入,我對我們能一起走到今天感到非常驕傲。在這段旅途中,我真的學到了很多,也成長了不少。

● 我們知道,在2017/18樂季后,您即將卸下底特律交響樂團音樂總監的職位,您是否會將更多的精力放在寫作和教學工作上?

○ 我很快就將卸下在法國的指揮工作,明年將卸下底特律交響樂團音樂總監一職。我做出這個決定的原因很多,有幾個主要原因,首先是我不再年輕了,我覺得是時候卸下行政方面的職務了,包括甄選樂手、策劃音樂季、與理事會和樂團開會等等,所有這些與創作音樂無關的事情。

你說得沒錯,我將把精力更多地花在寫作、作曲、教學以及休息上。我太太和我都喜歡旅行,但是作為指揮其實很少有機會觀光,每次到了一座城市就直奔酒店,學習樂譜,指揮排練……沒有什么時間真正游覽所到之處,好好看看這個世界,中國就是一個很好的例子,我去過中國演出,2016年指揮了兩支中國的交響樂團,卻從來沒有時間好好游覽一下中國,特別是中國的西部。我也很想去印度,去看熱帶雨林……

所以我計劃之后每年大概指揮三十周。我會繼續和底特律交響樂團以及里昂國立管弦樂團合作。我會作為桂冠指揮,每年指揮底特律交響樂團四周,里昂國立管弦樂團四周左右以及一些其他的交響樂團。除此之外,就是將更多的注意力放在創作音樂上。無論是在底特律交響樂團還是里昂國立管弦樂團,我都完成了自己想要達成的目標,現在是我應該離開做些其他事情的時候了。

● 您在自己的第一本書中講述了自己的音樂生涯,我們可以看到,您的音樂人生是非常幸運和豐富的。如今回過頭來看,是否有什么是您希望自己年輕的時候知道的?

○ 是的,但應該不是你預計的回答。我會希望自己年輕的時候,特別是還在學校念書的時候,能夠對外面的世界有更多的了解,我希望自己不只是鉆在音樂中。對當時的我而言,世界只有兩個部分:音樂和棒球。這兩件事情是我唯一關心的。現在的年輕人對世界更為了解,因為現在的媒體比起我當時發達得多。

總體而言,我覺得我的人生很棒。我能夠做自己想做的事情,大多數時候成功了,當然也有失敗的時候,但這就是人生。我覺得自己挺快樂。

● 我想您的第一本書一定會給年輕的指揮家們不少啟發。能再分享一些成為成功指揮家的心得嗎?

○ 首先,我發現現在希望成為指揮的年輕人都渴望一下子就能做到所有的事情,但事實上你做不到,你需要時間成長,所以不要期望你二十幾歲的時候就能掌握所有的曲目。另外,我認為今天所有的指揮都應該或多或少地接受流行文化,了解聽眾還在聽什么曲子。我建議年輕指揮不要模仿任何人,要了解自己的身體特征,應該只以自己身體力所能及的方式來指揮,因為我常常看到年輕指揮會刻意模仿某位指揮,但那種姿勢對自己的身體來說并不自然。最后,我覺得要尊重你的樂手,因為大多數音樂家演奏某部樂曲的次數比你指揮這部樂曲的次數更多,他們更了解曲目,永遠記住這點,在我的第二本書里我也會詳細講到這些。

● 能多介紹一下您即將出版的第二本書嗎?

○ 在第二本書中,我會簡單地回顧一下我的音樂生涯,一些與我合作過的音樂家,很大一部分是從一位指揮的角度來說說古典音樂行業的情況,包括甄選、樂評和媒體,音樂行業的歧視現象,以及如何平衡藝術理想和音樂會成本。經常有指揮比較理想主義地只想做自己想做的音樂,但事實上并沒有那么多的經費支持他們想要做的事情。書中很大一部分是對指揮這個職業的理解。出于某些原因,我的同行對這些話題諱莫如深,但我不介意講出來,當然是以積極的方式。

我甚至在書中給樂評和媒體提了一些建議。每個人都有自己的觀點和評價,我就是我自己最嚴厲的樂評,但我發現很少有樂評人會在自己的文章中寫道,“我覺得不怎么樣,但是觀眾的反應很熱烈”。在我看來,樂評的第一職責是報道,是如實地呈現音樂會當晚的情況。我曾經看到一篇樂評,幾乎每一句話都將正確的信息搞錯了。我不得不親自寫一封信給刊登文章的報紙,指出文章的錯誤,最后文章被撤下了,因為這不是觀點的不同,而是事實的混淆。

● 我們也期待您第二本書的出版。您之前到過中國,也指揮過中國的交響樂團,您對中國的印象如何?

○ 我第一次拜訪亞洲是在1984年,當時我經常在日本演出,指揮NHK交響樂團。中國是在日本和韓國之后慢慢接受了古典音樂,我開始問自己,為什么會這樣?為什么亞洲的聽眾會對古典音樂感興趣?我覺得有兩個原因,主要的一點是亞洲社會意識到如果想在西方社會更有話語權,首先要理解西方文化。我個人也希望西方社會能夠多了解其他國家的文化,唯有通過理解,西方社會才能成為全球文化的一部分。

當然全球化也有不好的地方,當我到日本和中國的時候,我喜歡看當地的傳統表演,但是我卻沒有看到年輕觀眾去看這些演出,基本都是老年觀眾。我擔心中國的年輕人已經不理解自己的傳統文化了,這是很讓人難過的。我相信文化理解是解決一些紛爭的關鍵,不同其實是件好事,沒有人希望和別人一模一樣。