陳師曾之緣

我跟陳師曾有緣分。一個緣分是1962年我在濟南的古籍書店花五毛錢買了本陳師曾的《中國文人畫之研究》,是民國1940年印的第八版。

第二個緣分是到了中國美術館之后,李樹聲老師給我們講,陳師曾的《北京風俗圖》冊頁就在美術館藏著。我就從陳師曾的《北京風俗圖》開始研究,發表了兩篇論文:第一篇就是1984年在《美術史論》發表的《文人畫的回光返照——談陳師曾的文入畫觀》,第二篇就是《陳師曾的<北京風俗>》。之后又寫過兩篇,1996年陳師曾誕辰120周年的時候,我打報告要辦展覽紀念陳師曾,沒有得到批準,因此,寫了篇《為了不被忘卻的紀念》。當時江西的朋友送來一本修水縣志,我就建議江西的朋友紀念紀念吧,能不能給陳師曾搞一個專館。人家跟我說:“劉先生你不知道,陳家的名人多著呢,他還排不上號。”

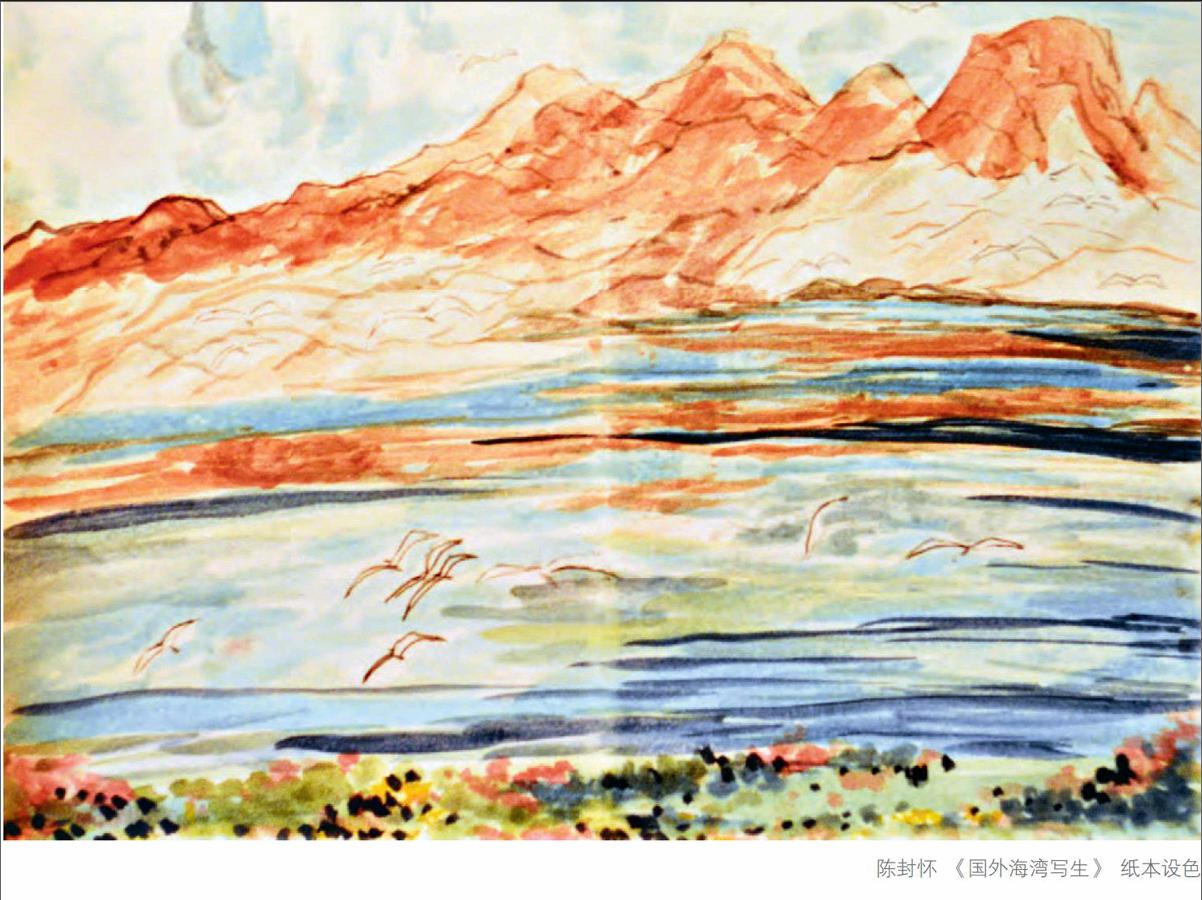

另外一個緣分是1988年,我到廣州去尋訪嶺南畫壇的資料,知道陳師曾的兒子陳封懷是華南植物園的園長。我在訪問老人家時,突然黑云壓城,大雨即來,他卻特別高興,說是有朋友來才有這樣的天氣,遂留下我吃飯喝酒。他家里藏了陳師曾的畫,我了解了陳師曾怎么對他進行的家教。陳師曾不主張孩子學文,陳封懷學了植物學,顯然是現代知識分子“科學救國”的理想。但陳封懷也畫畫,風景寫生糅入了西法,滿生動,顯然有其父的基因。

紀念陳師曾誕生140周年的展覽,非常成功。也許因為在20世紀90年代的愿望沒有實現,現在實現了,我感到非常欣慰。關于陳師曾的文人畫觀,在此作些補充。

第一,陳師曾的文脈和文化基因,決定了他的文人畫觀。陳散原、陳寅恪都是文采燦然,尤長詩文。陳家這個文脈,使他站在文人的立場考察詩、書、畫、印之間的關系,考慮這個時代應該如何變化,他就有獨立的思考。這樣的DNA仍然是我們值得研究的東西。具體而言,湖湘文化對他有什么影響,日本文脈對他有什么影響,跟魯迅的關系對他有什么影響,北京的最后十年特別是京津文化氛圍對他有什么影響,其中有很多古今文脈在傳承著,通過陳家的教育在延續著。但是,他又是現代的知識分子。如果他不是到日本去學日文,不和魯迅住一個宿舍,不在日本學博物學,沒有經歷日本明治維新思想的影響和中國的五四運動,就沒有當代的陳師曾。陳師曾是非常傳統的,又是非常現代的。這個時代的文化造就了陳師曾,陳師曾也參與了現代文化的建構。

第二,是不點名的論戰。康有為1917年編寫、1918年發表了《萬木草堂藏畫目》。1919年1月15號,陳獨秀在《新青年》雜志第六卷第一號發表了關于《美術革命》的通信。陳師曾在北京應該是聽說過康有為的《萬木草堂藏畫目》和陳獨秀的言論,他沒有點名,但看得出這是不點名的反駁。如果說把康有為和陳獨秀的觀點總結為四點,一個是“近世衰敗論”,一個是“罪歸文人畫論”,一個是“文化梳理論”,一個是“中西融合論”。陳師曾起碼對這其中的一、二、四點提出了疑問,而且發表了自己的觀點。他認為中國畫是進步的,而不是近世衰敗論。中國古代有“通變說”,“窮則變,變則通,通則久”。不窮因何談變?變就沒有基礎。所以說,康有為和陳獨秀、徐悲鴻的第一點都是“中國近世之畫衰敗極矣”。先言窮,不窮就沒有理由變。窮再思變,變才能通。鄭振鐸的觀點,認為近百年來,中國畫不是“窮”的,中國畫到了勃興的新的時代,他肯定了任伯年、吳昌碩的成就。陳師曾主要是針對的“罪歸文人畫論”,為文人畫做辯護。對“中西融合論”,他持有寬容的觀點,但他主張以中國畫為本。

在這樣的社會變革的文化背景下,陳師曾發表了和康有為、陳獨秀的文化主流背道而馳的聲音,這在當時是相當不容易的,是逆潮流而動的。那個時候陳師曾敢于同魯迅提出不同的觀點,同蔡元培、康有為、陳獨秀提出不同的觀點,表明他深厚的傳統文人畫情結,也可以看出他的理論勇氣。

另外一點就是和大村西崖的關系,大村西崖在日本遇到相同的問題,到中國“串聯”來了。大村西崖1921年幾月幾號到的北京,應該考證清楚,他在署名“大村西崖述、陳衡恪譯”的《文人畫之復興》開篇言:“茲迎大正十年之春,回顧過去之歲月。”“大正十年”是日本大正天皇在位的第十年(1912—1926),即1921年。文末記述:“辛酉一月五日晨起稿,七日燈下擱筆。”“辛酉一月五日”當為公歷1921年2月12日。那么,大村西崖寫出《文入畫之復興》與陳師曾的文章是什么關系?陳師曾的白話文本《文人畫的價值》發表于《繪學雜志》第二期(1921年1月,北京大學編),當在大村西崖擱筆之前。但大村西崖何時來中國,何時曾與陳師曾交談這個話題尚待考證。因此,誰影響誰難以確說,但“同期說”或“不謀而合”說是肯定的。姚茫父在《中國文人畫之研究·序》中說:“予友師曾草已成篇,將益以歸堂(即大村西崖)之作譯而刊之。歸堂自東京來游,與師曾聯翩見訪,意既相同,言必有合。”這最后八個字所言甚是。姚華文成于“辛酉大雪”,時為公歷1921年12月7日,距大村擱筆已10月。《中國文人畫之研究》一書于民國十一年(1922)五月發行,大村不知尚在京否?

廉南湖為《中國文人畫之研究》一書題辭說:“東京美術學校教授大村西崖居士為余八年前舊交。此次來游,先過京師識陳君師曾,相與論文人畫,師曾為譯其所著《文人畫之復興》一卷,而附己作于后。陸費君伯鴻以仿宋字體合刻之,名日《中國文人畫之研究》……”詩注又言:“西崖在京師因金鞏北介紹得交陳師曾,縱觀內府所藏歷代書畫名跡……”這說明他在北京仍然可以感受到中國文化的氣息。

大村西崖的基本觀點是講明治維新,“美術”這個術語在日本出現,之后畫界醉歐之況。美國哈佛大學教授費那羅沙(Ernest Francesco Fenollosa)赴日講學,夸贊浮世繪,提出“興亞”之說,但是大村西崖認為費那羅沙“全不能領會文人畫之雅致”。文人畫在那個時候受到了西學東漸的圍剿,甚至近三十年世人殆不知有文入畫的存在,所以大村西崖跑到中國來找知音,找陳師曾,他是找對了。

大村西崖和陳師曾的觀點接近,他認為文人畫為“最純凈高潔之美術”。另外一個觀點是他談到昨年(1920)在日本“會同好之士結又玄畫社,以圖文入畫之復興”。另外,面對西方寫實主義之傳入,他認為“寫實絕非藝術之本意”,可以看出陳師曾和大村西崖有同慮。但大村西崖和陳師曾的觀點還有不同,大村西崖只強調文人的身份,認為“文人畫者,有文學人所作之畫也”,而陳師曾不強調身份。他強調“畫中帶有文人之性質,含有文人之趣味,不在畫中國考究藝術之功夫,必須于畫外看出許多文人之感想”。他講性質,講趣味,講感想,講性靈,講思想,講活動。

陳師曾應是文人畫轉型的推助者,吳昌碩、齊白石將文人畫由水墨轉向濃墨重彩,轉向世俗大眾,是歷史性的現代轉換.陳師曾則是推助者.與齊白石之關系最為典犁。齊白石原本不是文人畫,能夠作為文人畫的革新者,他就是重新走了文人畫的道路,陳師曾無疑是齊白石變法的外因。

陳師曾歸納文人畫要素的時候是超出了前人觀點的,他站在更高視點上對文人畫做了宏觀的概括:人品、學問、才情、思想。還可以比較陳師曾的其他觀點,他在功夫和藝術之間、似與不似之間、藝術規律和社會生活之間是有辯證關系的。這個辯證就是他提出的為文入畫辯解的幾句話:“觀古今文人之畫,其格局何等謹嚴,意匠何等精密,下筆何等矜滇,立論何等幽微,學養何等深醇,豈粗心浮氣輕妄之輩所能望其肩背哉!”這是針對有人說文人畫都是荒率不經的觀點而言。

再讀陳師曾的畫,他在北京的最后十年是在走向成熟的過程中。他的山水筆法是肯定的,筆筆到位的,類如沈周、文徵明的筆法是非常嚴密的。園林是寫生的,但又有詩意。花卉是沒骨的、小寫的,還有勾填的,不是非常荒率的大寫。尤其《北京風俗圖》冊頁,筆簡意饒,多有畫外之意,開啟了文人畫直面人生的新風,對王一亭、蔣兆和、趙望云都有影響。他有現代文人對社會的擔當和責任感。但天不假其壽,他沒走完自己的路,畫藝還有很大空間。

如果找他的師承關系,那么可能有一點亂,不亂的是他的師造化。他學博物館學的時候要學寫生課,他能拿油畫畫中國花卉。師造化不僅出筆有據,且能創立自己的方法和風格:當自己對著景物來作畫的時候,筆法是從事物即客觀對象來的,不是“我”硬造的,不是吳昌碩,也不是齊白石的,也不是過去的我的,而是客觀對象啟發“我”應該這樣畫才能把它畫好,啟發“我”找到自己的筆墨、意境、情懷乃至風神。陳師曾好多畫是寫生來的,包括園林、花卉。造化成為陳師曾非常重要的老師。

最后說說陳師曾的文人畫觀在美術史上的意義。陳師曾的觀點,應該說在文人畫受到沖擊的情勢下,穩定了文人畫的陣腳。“美術革命論”和康有為的觀點都威脅到文人畫家的前途和命運。在這樣的情況下,文人畫家歡呼陳師曾的理論。為什么能一版再版?陳師曾的《中國文人畫之研究》到了1941年就第八版。我在《中國畫與現代中國》一文中還談到:

陳師曾的文人畫觀,雖立足于系統地總結文人畫的觀念并維系它的生存,但他已經注意到了西方繪畫由理性、寫實轉向“不重客體,專任主觀”的現代思潮與“不唯形之是求”和尋求畫外之意的文人畫之間的共同趣味。他從中西繪畫形體觀念變化的共同趨向來論證文人畫的進步性,足令西畫派一時難以辯言。

陳師曾是傳統的也是現代的知識分子,他自己的作品證實了他如何承繼、總結文人畫的理論,又發生了從出世的文人畫觀到入世的文人畫觀的轉換,對于今天如何把握對文人畫美學的繼承、發揚和現代拓展仍然具有深層意義。

(劉曦林/中國美術館研究員、中國美術家協會理論委員會副主任、中國畫學會創會常務理事、中央文史館書畫院理論委員會委員、中國國家畫院研究院副院長。本文節選于2015年12月19日在“陳師曾與中國畫的現代轉型學術研討會”上的發言整理、補充。)