淺析電影《立春》中視覺符號的意指化

吳 榕

淺析電影《立春》中視覺符號的意指化

吳 榕

電影《立春》中導演運用了大量明顯的二元對立和符號的意指化,為我們呈現了西北小城中一個愛好藝術的女教師的形象。多角度的敘事結構和視覺符號的細節使用使該影片具有很強的文化價值。

《立春》;視覺符號;二元對立

[作 者]吳榕,碩士,洛陽理工學院新聞系教師。

電影是眾多藝術形式中“唯一可以讓我們知道它的誕生日期的藝術”。電影作為一種藝術媒介,是人類的延伸。麥克盧漢曾說媒介是人的延伸,而電影作為人們生活中不可或缺的組成部分,它是人與人、人與自然、人與社會、人與文化、人與時代之間聯系的紐帶。電影給人們提供了思想與情感延伸的媒介環境,它是“最具有魔力的消費品”。電影因其豐富多彩的表現形式,通過直接或者間接的手段,對大眾的文化心理版圖進行積極或消極的切割和改變。

電影《立春》是導演顧長衛繼《孔雀》之后的又一力作,曾榮獲第二屆羅馬電影節最佳女主角獎(蔣雯麗飾),同時也是作為羅馬電影節上唯一參展的華語影片。作為《孔雀》利益層面上的續集,影片以較為灰黑的色調講述了20世紀末發生在中國北方小城的故事。影片繼承了顧長衛關于現實與夢想、個人與社會、外省與都市、身體與文化等多重范疇的歷史想象。故事的主角是幾個有理想、有追求的文藝青年,不甘于在小城的平淡生活,在對藝術、愛情的執著中,與現實生活格格不入,又蠢蠢欲動,掙扎于生存的尷尬和荒謬之中,有人最終屈從于現實,有人玩世不恭游戲人生到底。在這部影片中,每一位人物都有著鮮明的特點:主人公王彩鈴,身處北方小城,熱愛藝術熱愛唱歌,夢想著有天能夠去北京,因此她目中無人,認為自己只屬于北京;酷愛油畫的黃四寶,窮困潦倒,曾六次報考美院而落榜;熱愛芭蕾舞的舞蹈演員胡金泉,在近乎自戀式的瘋狂舞蹈中走向了世俗生活的反面;酷愛朗誦、崇拜王彩鈴的周瑜,用詩歌中的美好來蒙蔽現實的殘忍;為了參加歌唱比賽不惜欺騙王彩玲的高貝貝;等等。可在這座偏僻而平凡的小城里,人們需要考慮的首要問題是溫飽,是衣食住行,是吃飽穿暖,生活中不需要芭蕾舞,不需要歌劇和油畫。所以當王彩玲、黃四寶和胡金泉試圖用藝術來捍衛自己的尊嚴的時候,高傲的他們往往是別人眼中瘋子的形象。王彩鈴引用契訶夫小說里的典故,說自己是“六指”——多余的累贅;胡金泉則說自己“是這個城市的一樁丑聞”“人們心坎里的一個懸案”,“是卡在人們嗓子眼里的一根刺”;黃四寶因畫自己的裸體,被自己的母親看作是流氓,最后不得不背井離鄉。在這個小城里,沒有高雅藝術,所以這幾位有追求的人渴望離開這座小城,去尋找他們的藝術之夢。黃四寶說:“我一看到有人提著包離開這個城市,別管他去哪,我都很羨慕。”王彩玲試圖用錢來換得去北京的機會,但是這樣的機會幾乎沒有,最終她用這筆錢幫助高貝貝參加歌唱比賽,但是結果卻是換來的欺騙,黃四寶也最終淪為婚介所的騙子。理想和現實之間的差距在他們的生活中逐漸的拉大,一直無法跨越。再大的夢想最后也被現實打倒,王彩玲到福利院收養棄嬰,她最后還是回歸了世俗,將理想高高掛起。

在《立春》中,導演通過王彩玲為主要人物引出一個具有共性的“文藝青年”的悲情形象。不僅體現在影像和聲音層面,也體現在影片的意旨當中,總是反復呈現出理想與現實之間的二元對立,這便是顧長衛電影的核心。

影片的主要二元對立是“理想”與“現實”的對立,并通過繪畫、聲樂、芭蕾舞等高雅藝術為載體,深刻承載人物塑造的內在心靈和外在生存兩個維度,營造“理想”和“現實”的矛盾,并傳達出理想敗于現實的探討。可以說,這種方式與《孔雀》如出一轍。只不過,與《孔雀》中的姐姐始終憧憬的軍營生活和浪漫愛情的縹緲美好的理想不同,《立春》中所有人物的理想都更加具象化、生動化。無論王彩鈴、黃四寶還是胡金泉,他們的歌劇、繪畫、芭蕾等藝術夢想是具象化的,并且他們一直在為之努力。理想來源于真實生活,但又超越了現實的目標。實際上在顧長衛這種刻意奠基于現實的理想設置中,困守與逃離,實現自我或是痛苦抗爭,讓理想最終陷落的悲劇性主題意義更為凸顯,亦如“飛蛾撲火”,已經達到了事半功倍的表達效果。

一、符號的意指化

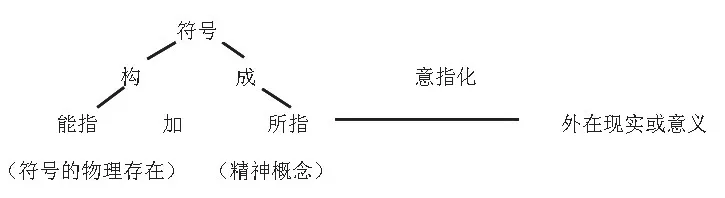

語言學家索緒爾認識到符號是意指的行動。他認為,符號是一個帶有意義的物體,符號是能指和所指的結合,他后來將能指和所指間的轉化稱之為“意指化”過程(如圖1)。通過符號的意指化,意義并不是被整齊包裝在訊息里的絕對的、靜止的概念,而是一個積極的過程。

圖1

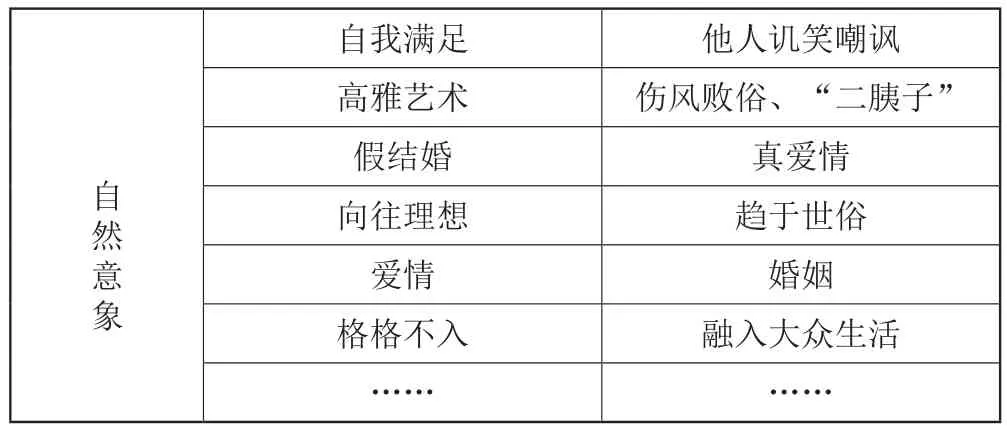

電影《立春》所要表達的意義正式通過一系列的符號的意指化過程,最終體現出來。更為準確地說,是被觀眾生產出來。例如人物王彩玲、胡金泉、黃四寶、高貝貝等,他們的外觀和舉止就是能指,丑陋的外貌、優美的嗓音、偏遠的小城、北京、油畫、歌劇、芭蕾舞等,這些能指是具體意象(表1)。這一切的能指又不是單獨存在的,他們互相聯系,積極互動的產生出新的意義。于是所指所包含的精神概念就被感知:王彩玲的自我滿足、理想與現實的差距,高雅藝術和傷風敗俗的矛盾,真實和謊言之間的對弈,等等(表2),符號已經不單單是一種獨立存在或是傳播意義的載體,它可以由表層向內延伸,發生了意指化的過程。

表1

表2

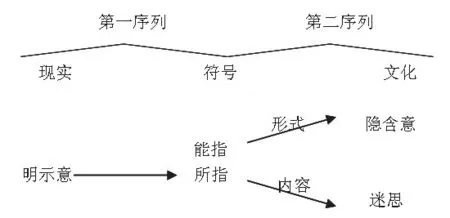

羅蘭·巴特將之總結為符號的意指化過程,來分析意義的相互協商和相互作用,即意指化的兩個序列,約翰·費斯克將其總結為:“第一序列是符號的能指與所指之間以及符號及其外部現實中指涉物之間的關系;第二序列為符號與文化價值之間的互動”(圖2)。

圖2

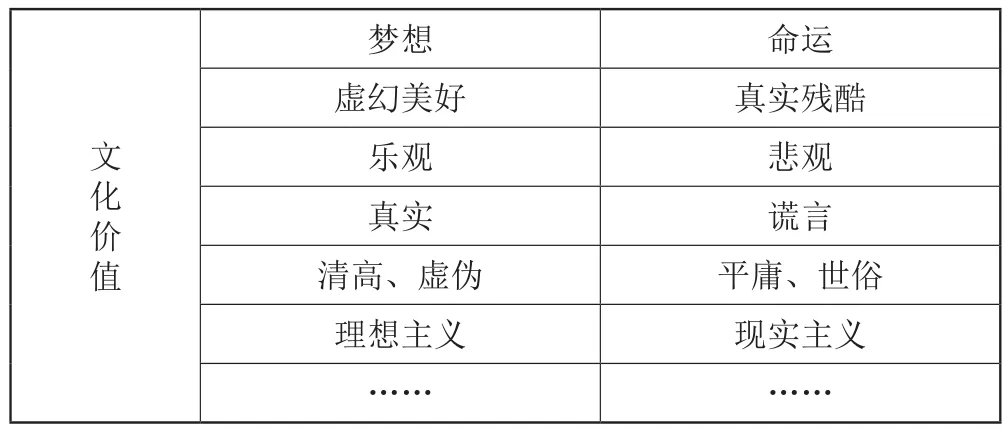

從表1和表2中已經可以得出符號的明示意,那么第二序列便是符號的隱含意和迷思。隱含意描述了當符號遇到使用者的情感或情緒以及他們的文化價值時,所發生的互動。此時意義轉向主觀,或至少是主觀性互動,產生符號的文化價值(表3)。導演刻意把影片中的場景設置在西北偏遠的小城,將一些有著藝術理想的人與現實產生的碰撞在電影中得以體現。影片整體采用紀實的拍攝手法,其中穿插一些虛幻的場景,如王彩玲夢想在中央歌劇院里演唱,虛實的矛盾暗示出在整個的社會環境中,個別“異類”也最終會被同化的結局。正如在影片的結尾,黃四寶、王彩玲、胡金泉等人最終沒能堅持自己的理想,有的自暴自棄,有的碌碌無為,而王彩玲收養了陳小凡做養女后,“雖然春天的溫暖還找不到,但是立春了,一切都會不遠了”,最終生活有了新的寄托。這樣的結局在觀眾看來,也能通過觀眾的情感和理解,體會到影片名字《立春》中隱含的希望和寄托的意義。

表3

羅蘭·巴特巴特認為,迷思是“思考事物的一種方式,是一種將事物概念化或者理解事物的方式”;如果說隱含意是能指的第二序列意義,那么迷思則是所指的第二序列意義。迷思的主要運作方式是將歷史自然化,通俗地講迷思就是一種“刻板印象”,而意指化就是要打破刻板印象。影片中的高貝貝,一個自稱得了癌癥但懷有唱歌夢想的女孩,通常這樣的人物符號我們會將她和“堅強”“理想”“自強不息”等意義聯系起來,這便是迷思。但本片試圖打破這種迷思,實際上高貝貝只是用謊言欺騙了王彩玲,謊言與王彩玲傾盡所有來幫助高貝貝的舉動形成了鮮明的對比,也推翻了先前高貝貝留給觀眾的印象,善良與欺騙、真實與謊言在此時矛盾達到了高潮。而高貝貝這個人物也與王彩玲、胡金泉等人形成了對比,她的理想腳踏實地,沒有好高騖遠,同時又精心策劃了實施的方法和手段,穩扎穩打,最終實現了成功。她的成功是建立在現實的基礎上的,單純的夢想是無法成為現實的。而高貝貝的成功最終驚醒了王彩玲,去婚介所找對象,收養孤兒,影片后半部的王彩玲并沒有像觀眾們想的那樣會一意孤行到底,永遠堅持理想,而是終究也回歸了現實,意指化在王彩玲這個形象上有了更為深層的體現。

二、符號的二元對立

導演顧長衛擅長在人物塑造中強調身體與文化的二元對立。在《孔雀》中,姐姐的身體是一個獨特的、與現實格格不入的獨特所指。那么在《立春》中,王彩鈴的丑陋、身材臃腫、齙牙、黑斑等的刻意丑化,以及對胡金泉同性取向而體現出的動作設計,直接投射出兩人在“逃避現實”和“困守理想”間虛無游離的悲劇命運。而影片中優美的歌劇選段、高雅的油畫藝術、靈動的芭蕾舞,為觀眾帶來了無限的審美空間,但在那個偏遠的小城中,這些藝術卻被人視作“哽在文化咽喉腫的一根魚刺”。可以說,歌劇、繪畫、芭蕾等藝術形式已經成為重要的意象,它們的審美至上與小人物們的平凡形成了鮮明的對比。同時影片中還擴大了地域上的對比,將北京市和北京戶口與西北小城市進行了反差對比,王彩玲自認為她不屬于這座小城,“馬上就要調到北京去了”。如此對理想虛幻的追求,社會小人物們為堅守理想而付出的艱辛努力得到了最大限度的張揚,他們“執著追求之理想”最終幻滅或想象性的延續,這也許就是顧長衛將《立春》稱之為殘酷現實主義作品的原因之一。

影片中通過大量的視覺符號的二元對立來表達符號背后的深層隱喻。列維-施特勞斯認為,語言學的詞匯域,也就是他的分類系統,更為重要。在他看來,一個系統中的概念化分類是理解的關鍵,而理解的過程的核心是他稱為“二元對立”的結構。二元對立是一種由兩類相互關聯的分類所組成的系統,它以最純粹的形式構成宇宙。在完美的二元結構中,任何事物如果不在A類中,就必然在B類中。因此在影片中導演安排安排了人物與情節走向,在一個擬態環境中設置了大量的二元對立符號貫穿于影片當中,而這些二元對立符號又演變為矛盾沖突:西北小城和北京、王彩鈴的外貌和歌聲、外地戶口和北京戶口等這樣明顯的沖突,是一種具體的替代(表1)。導演將影片的寓意濃縮在他所使用的符號的二元對立上,試圖通過對電影符號的特殊使用來表達出自然與文化的抽象寓意。

表1中所呈現的具體意象,作為影片中通過視覺符號直觀展現給觀眾的表達,影片中現實的王彩玲長相丑陋,但擁有優美的嗓音,這一對立很快成為一種具體的轉換,以反映為更為抽象的“自我滿足”和“他人譏笑嘲諷”;油畫、芭蕾和歌劇與煉鋼廠和音樂老師轉換為高雅藝術和傷風敗俗的二元對立(表2),最后當然是文化與自然之間的深層結構對立(表3)。

在具體到抽象的隱喻性轉換中,導演安排了具體的邏輯。自然意象是具體意象的隱喻式轉換,文化價值又是自然意象的隱喻式轉換。我們可以將《立春》中的二元對立分為三組重要的價值觀。第一組是明確的、具體的、存在于特定的故事情節中的真正要素。第二組是有關80、90年代的文藝青年的價值觀,它們在第一組中有具體的形式并賦予它們特定的文化意義——實際上卻能超越特定事例,而使故事情節達到迷思的效果。第三組價值觀屬于一種普遍而自然的價值體系,比如真實與謊言、理想主義與現實主義的對立及其在本土化的事例中的體現。這些價值觀較第二組中更有文化的特性,同時也反作用與文化特性,使其自然化。這個結構揭示出,敘事中實際的事物如何從兩個方向與其深層結構相聯系。他們真是的發生從而成為抽象和難解的文化概念;它們植抽象于具體,植文化與自然之中。因此最終影片要表現的現實主義和理想主義的二元對立作為一種文化價值,是通過影片的一個個具體的視覺符號所演繹出來的,具象的人物和社會環境,承載著自然意象和文化價值。

在影片的結尾,導演將理想與現實結合,給了王彩鈴一個虛幻的夢:放歌中央歌劇院。導演并沒有在影片中給王彩鈴一個夢想成真的圓滿結局,而是給了她一個虛幻現實,這更接近于生活的真相。就像影片中王彩鈴說過的一樣,“每當春天來了,我的心就會蠢蠢欲動,覺得會有什么事要發生,但春天過去了,卻什么都沒發生”。這一暗示理想和現實之永恒差距的句子同時也映射了《立春》歷史想象與當下表達的距離問題。理想主義與現實主義終將存在著差距,夢想畢竟是夢想,還是會被現實打敗。

[1]張君.畫框中的畫框——解讀《立春》電影視覺語言的細節設計[J].電影文學,2008(20).

[2]宋杰.影像作為語言:象征與隱喻[J].云南藝術學院學報,2003(3).

[3]秋雁,任晨姝.陷落于世俗現實的理想悲劇—淺論顧長衛電影《立春》的敘事特點[J].電影新作,2008(1).

[4]王華章.《立春》的文化意蘊分析——評《立春》多維意象元素的運用[J].大眾文藝,2008(12).

[5]鄧玉娟.理想與現實的沖突——淺析《立春》的女性敘事視角[J].電影文學,2008(15).

[6]約翰費斯克.傳播研究導論:過程與符號[M].北京:北京大學出版社,2008.