游歷會讓人減少偏見,歐洲是人的大課堂

藝術家才是這個世界重要的靈媒,他們不僅僅在創造新世界,而且,他們也是我們和世界交流的媒介,倒不是說,在3畫廊打開了大門,而是全球的藝術家使用那樣的密碼:芝麻開門,門,就開了。

“我游歷了佛羅倫薩(文藝復興)及其歐洲的所有重要的美術館,梳理從印象派到現代主義各種流派,一直到當代。而每一次游歷都有一種強烈的感受,就是,所到之處,都是我們所要了解的世界的一個窗口而已,這些窗口打開了我的眼界,在哲學的意義上,感覺到這樣的游歷會讓人減少偏見。總的來說,我覺得歐洲是人的大課堂。”

Q = 《北京青年》周刊A =棉布

Q:聽你講述駐地藝術家項目,覺得廣闊天地大有作為,你怎么看藝術家駐留計劃呢?

A:藝術家游歷是早在文藝復興時期就開始的傳統,那時,歐洲北方的藝術家來到佛羅倫薩學習技術和看世界的不同的方法,為北方的文藝復興奠定了基礎。現在當代藝術早已成為全球共享的文化資源和共同發展的平臺,已經不分國界、性別和種族。但對于中國大部分藝術愛好者和藏家而言,國外的藝術家的創作,自由表達的方式,并不能馬上得到理解,不僅有一個文化和審美差異,同時,中國巨變的時代和對藝術的激情也吸引著國外藝術家,在這樣的背景下,我們從2016年開始正式啟動了在3畫廊國際藝術家駐留計劃。這不僅是在3畫廊在梳理定位中的國外藝術家在中國發展可能性,更重要的是,發展和文化都離不開交流,在不同文化的交流中,得到遠見。

Q:你怎樣甄選藝術家以及藝術作品的?談談畫廊現在的展覽《詠舞》 ,什么樣的人、事、物可以刺激到你?

A:在3畫廊已經運營了11年,積累了重要的藝術家,這些藝術家代表著畫廊的水準和定位,這些藝術家大都是50歲上下,有成熟的結構和穩定的市場表現,只需要發展新的語言和新作;另一個方面,藝術機構的活力在于實驗,畫廊的教堂空間就提供了這樣的實驗場,會吸引獨立精神和爆發力都很明確的年輕藝術家,如,雎安奇,他作為目前備受國際矚目的中國新一代電影導演和當代藝術家之一,去年的文獻電影《大字》,已經在教堂空間展出,《詠舞》則推出的是他最新的影像裝置。雎安奇觀察社會的視角和精準,并轉化成語言的能力 ,正好是當代藝術的重要的語境之一,也吸引著我和這樣的藝術家共同創造好展覽的激情。對我而言,從來不會把一個藝術家的整體創造,輕易的搬到空間,而是從空間的可感受性,人的可感受性上,以及空間和作品精準的表達上,來創造杰出的展覽。

Q:為什么打開在3畫廊的大門,迎接來自世界各國的藝術家?

A:一開始是基于藝術家之間的介紹和友情,到后來就進入到一個交流系統而這一系統被稱為“藝術家駐留計劃”,據我所知全世界有2000多個正式的機構在安排藝術家駐留和國際間的藝術交流,這些交流都非常活躍和多元,是發展年輕藝術家的活躍的方法。比如,2015年柏林的:“候鳥計劃”,就邀請了在3畫廊的藝術家蘇銳去柏林駐留;我們在3畫廊也邀請了倫敦的藝術家SARA,以及芬蘭的藝術家CANANL,每次駐留為期一個月,在畫廊里創作,最后做一個小型匯報展,為藝術家帶來了機會和心得,創作資源和激情。

Q :走遍全世界,你最懷念的地方是哪里,為什么?

A:我從詩意的探索開始,到哲學的反思,一直深入到當代藝術的核心操作的層面,現在,我覺得自己是一個人文主義者。寫詩,是一個很重要的起點和長時段的自我身份確認;之后對于哲學的迷戀,有了一個結構;到開畫廊,游歷和美術史的深入,畫廊主的身份,使得我在毫不費力的語境下,推開了世界的大門,并創造了中國意大利當代藝術雙年展,這其中,在ART BASEL中與德國包豪斯大師之一奧斯卡·史萊默的孫子阿曼·史萊默的深刻友情,使我認知了西方的藝術世界的游戲邏輯,思想基礎和傳承的重要性;同時,在與我的雙年展合作者意大利著名的策展人桑德羅·奧蘭迪一起工作時,其不僅在技術上是我的導師,同時,對藝術的理想也影響著我的精神走向。

Q:最近這段時間你遇到哪些有深遠影響的人?

A:在藝術界,往往是10年可以分為一個時間段,來反思自己的道路,總之,這10年來我遇到的意大利人文學者,策展人桑德羅·奧蘭迪,和瑞士的人文學者,包豪斯運動的文化遺產繼承人阿曼·史萊默,都對我深入當代藝術這個領域有無比深刻的影響,開闊了視野和遠見。

合作展覽的藝術家給我的精神啟迪,比如,記憶大師德國電影人布克哈德.馮.哈德,青年藝術家雎安奇等等,都對我的心靈有深遠的影響。他們的創造性,獨立精神,爆發力,在我們這個時代,都可以稱之為卓越。

Q:哪個城市是你藝術之旅的開端,所謂的交流,融匯中外的交流,對你來說是怎樣的過程?

A:巴塞爾藝博會是我在業內特別重要和深入的開端,因為這是又一個歐洲文化介入的重要引路項目。

所謂的交流,都是在美術史的框架內進行的,帶給我一種視野和多元文化的東西,這對我經營自己的畫廊,推自己的藝術家和甄選作品無疑都有著深刻的影響。已成為我生活的一部分了。

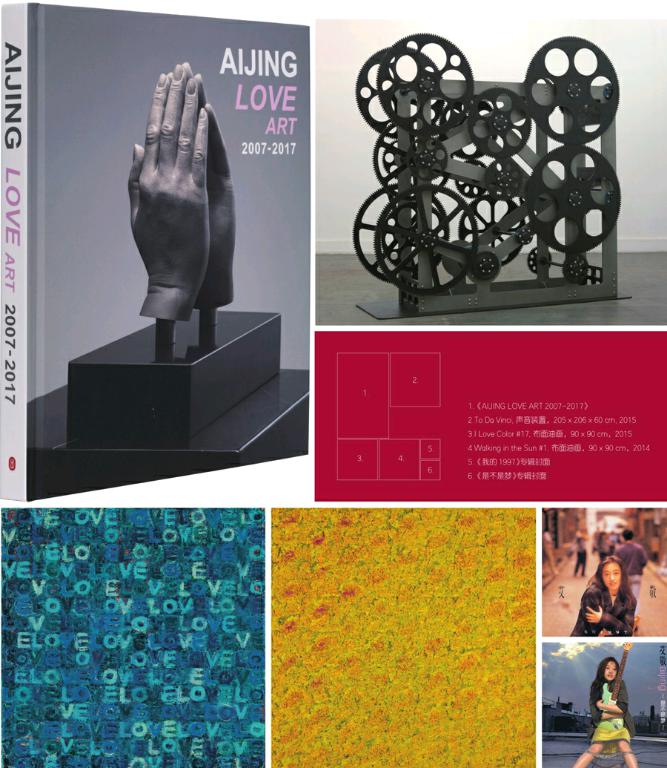

在2017年到來之際,似乎所有的信息都在提示我,這將是不一樣的一年,因為今年是香港回歸中國的二十周年。我自然的聯想到了自己,我的那首曾經唱遍亞洲的《我的1997》里期盼的1997年香港回歸竟然已經過去了20個年頭了,我忽然發現,我是2007年正式開始接受邀約以藝術家身份參展至今也是整整十個年頭了。我和數字“7”有不解之緣……我決定編輯整理出一本書《AIJING LOVE ART 2007-2017》,十年對于一個人的職業歷程來說并不算漫長,而我這十年里所作出的努力和實踐需要一個自我梳理, “要告別才能前行”……這本書既是一個匯報和總結,也是把自己歸零的時間節點,這本書之后,我立即回到了“零”的狀態,我常說,在藝術創作的過程中,我常常感到“我既是國王也是乞丐”……現在我又是一無所有了。”