畢加索是真正的安達盧西亞人,每位模特都是他的情人

英國作家約翰·理查德森的《畢加索傳》極其細致卻不繁瑣,其中第一卷寫于1991年,描述1881-1906年的畢加索,藝術史上一般稱為“藍色時期”和“玫瑰時期”。在作者看來,馬戲團、流浪漢、妓女等邊緣群體之所以頻頻進入畢加索的畫作,不能把它們抬高到社會關切,它們更貼近理查德森的弗洛伊德式闡釋,一種安達盧西亞式的對好奇之物的強烈凝視。

作家張煒寫過《遠逝的風景》,品讀域外的畫家。這是一部華麗的美文集。少年畢加索畫出《裸腳女孩》《老漁民》等作品,張煒贊嘆“這個稚嫩的生命竟然對人生和世界的苦難、對世間的奧秘知道得那么多那么早”,從那以后,“他還要面對一個顛倒黑白、指鹿為馬的時代”,他所有的畫作實際上“隱含了一個生命的全部悲涼無告”。

觀者不同,對“哈姆雷特”的看法各有不同。對應“畢加索”,諸如張煒使用的“不可思議”“強悍茁壯”“偉大狂放”這類大詞,經常被人們不吝惜地堆疊其上。畢加索的傳記數量很多,中國作家如唐林、楊斌、何華,都將他塑造成德藝雙馨的學習榜樣。外國作家卻往往對其頗有微詞。阿蓮娜·S.哈芬頓的《畢加索傳——創造者與毀滅者》,把畢加索的作品與人格分離開來,還原了一個人性化的畢加索,但這部傳記聚焦于畢加索的私生活,對藝術的賞析能力不夠。約翰·伯格的《畢加索的成敗》較為出色,這位知名的藝術評論家滿懷悲憫,描述畢加索被鮮花包圍的名人生活以及隨之而來的藝術力的衰竭。我們都需要有意識地抵御聲名和地位的負重。不過,限于兩百多頁的篇幅,伯格只能精要的,點到為止。

英國作家約翰·理查德森的《畢加索傳》消弭了以上傳記的憾處。他的這部傳記極其細致卻不繁瑣,作品分析與人物生平糅合得非常好,兼有藝術高素養與流暢的敘事風格。理查德森與畢加索的友誼起于1953年,當時他們擁有共同的朋友圈,結交之后有了寫書的計劃。這個計劃在畢加索生前就得到了資助,《畢加索傳》全四卷英文版目前已完成前三,寫作時間跨度之大非常罕見。其中第一卷寫于1991年,描述1881-1906年的畢加索,藝術史上一般稱為“藍色時期”和“玫瑰時期”。中文版已引進。

雖是“官方指定”,并不阿諛奉承。米歇爾·福柯在《作者是什么》里批評了長久以來我們把藝術家當作天才來關注的觀念。喜歡一位藝術大家,并非定要讓他成“神”。一味供上神壇,同時,也是徹底隔離。與其以想象的方式將畢加索置于歷史的荒原,不如放他回到世俗,以平視的目光接近他的生活。理查德森的作品恰如福柯所言。時不時爆出“黑料”,然而絕非刻意的污名化。他以接近貶抑的方式,摒棄了喧嘩的噪音,重新賦予畢加索“人的正當性”,更加清晰地展現了他的藝術源流。

“巴勃羅對父親的愛明顯地具有某種弒父的意味。”理查德森說道。他以老練的鑒賞力對某些作品提出質疑。比如,《斗牛:鴿子》(約1890年),他認為上下部分的不同畫風顯示畫作可能得到何塞的“加工”。“雖然在畢加索少年畫作中發現偉大藝術的萌芽是一種很有誘惑力的想法”,不過,這些依然是“人們從一個合情合理的有才華的兒童身上能夠期待的東西”。斗牛和鴿子經常出現在畢加索的作品里,20世紀50年代,當他的和平鴿成為國際偶像,畢加索聲稱“用鴿子償還了他(父親)”的恩情。畢加索在早期桎梏于父親的保守理念,但他并不愿意追隨父親那種教化性的固定風格,后來那些大膽的試驗性作品或也有逆反的心理需求,理查德森的闡釋方法顯然受到弗洛伊德心理學的深刻影響。

“弒父”是弗洛伊德的常用術語。弗洛伊德認為人類自我包括本我(id),即無意識的心理,和自我(ego),即意識的心理。他還提出兒童和父母之間存在“俄狄浦斯情結”。弗洛伊德借用達·芬奇的《圣母子與圣安妮、施洗者圣約翰》一畫進行分析,認為這幅畫中兩位女性的姿態,即馬利亞坐在母親腿上的樣子,是達·芬奇因自己是私生子而缺乏安全感的潛意識表現。弗洛伊德理論后來成為文藝批評“萬能藥”,有時顯得濫用,不過精神分析法的確便于挖掘藝術家的創作動機,并循著藝術家的創作意圖和步調來思考藝術作品的含義。

理查德森還提供了一把“安達盧西亞式的鑰匙”。畢加索在晚年說過:“在安達盧西亞,眼睛相當于性器官……過于強烈地凝視一個女性相當于視覺性的強奸。”以弗洛伊德的解釋,這種“強烈凝視”必然來自于兒童時期的性意識,而理查德森認為“這能幫助我們理解反復出現的和窺陰癖有關的主題”。中國文化習慣從道德角度去衡量創作家及其作品,而西方20世紀的文藝評論則喜歡用“潛意識”來品人說事,這是中西方文化的一種本質不同。

就畢加索而言,至少在青少年時期,并未能見出如張煒等人所描述的高貴品格。馬戲團、流浪漢、妓女等邊緣群體之所以頻頻進入畢加索的畫作,不能把它們抬高到社會關切,它們更貼近理查德森的弗洛伊德式闡釋,一種安達盧西亞式的對好奇之物的強烈凝視。

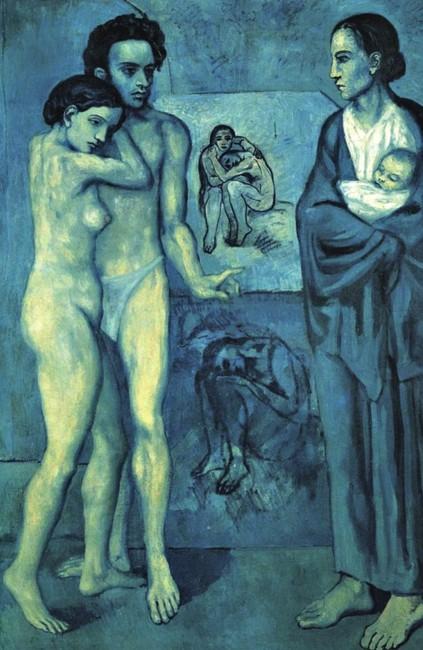

畢加索不喜歡閉塞的馬拉加,浮華的巴塞羅那和奢靡的巴黎才是他的精神原鄉。他混跡于放蕩不羈者和無政府主義者的圈子里,身邊圍繞各式各樣的女人、同性戀者、詩人、抽鴉片者,“四只貓咖啡館”這類前衛藝術家活動場所拓展了畢加索的視野。比如,詩人卡薩吉瑪斯帶給畢加索的影響。畢加索在1902年創作了他早期的重要作品《兩姐妹》。這幅作品是以在巴黎一所監獄里看到的女人為原型,吸收了卡薩吉瑪斯式多愁善感的浪蕩氣質,采用以藍色為主調的風格。羅西塔、艾莉絲、費爾南多……每隔一段時間,畫作就會更換女主角,她們都是畢加索的情人。藝術觸動情欲,情欲發酵藝術?兼而有之。

解索畢加索的人際關系是理解這位藝術家以及他置身其中的文藝圈的有效途徑。還有一類人群不能忽視——畫商。畢加索是少有的取得巨大商業成功的藝術家。1901年,畢加索作品在沃拉爾畫廊首次展出,從他在巴黎的事業伊始,畢加索便顯露了社交天賦對藝術名望的強大加持。理查德森抖落了一些很有意思的細節。比如,畢加索當時辦展的大部分畫作,是在開展前一個月內,用一天三幅的速度趕出來的;沃拉爾雇傭了一些評論家,在報紙專欄上大造聲勢;畢加索給馬納克、科奎特和沃拉爾都免費畫了肖像。所以,我們必須明白,畢加索的名聲之由來,至少部分有賴于藝術天賦之外的東西。

當然,不可否認畢加索的才華。特別是他的藝術直覺。畢加索在馬拉加時就有意識地讓自己的作品適應最新的潮流——加泰羅尼亞現代主義:混雜了新藝術運動、象征主義以及青年風格。逐漸融入巴黎的藝術圈之后,畢加索以嬌嫩的粉色代替了憂郁的藍色,呈現一種受巴黎人歡迎的紀堯姆式早期詩歌的抒情氣質。同時,他受到安格爾、塞尚和高更等大師作品回顧展的激勵,博物館里的伊比利亞雕塑品也極大地啟發了他的思維。

布面油畫《兩個裸女》(1906)初步呈現立體主義的早期風格,不久之后,1907年的《亞維農少女》將以一曲“五重奏”,真正向世人宣告畢加索時代的到來。藝術的形式和題材,如何做到恰如其分的融合?這一次,安達盧西亞人的眼神,望向更遠方。