克里奧爾歷史區:窺見另一個美國

金文馳

提到美國殖民史,大家可能會想到美國東北部由英國創立的13個殖民地。這一帶常被看作是美國最富歷史底蘊的地區之一,誕生于17世紀的諸多城鎮,如麻省的波士頓、弗吉尼亞的威廉斯堡、賓夕法尼亞的費城……無一不是美國的歷史文化名城。但很少有人知道,同在17世紀,在當時英國勢力尚未涉足的美國中部,密西西比河浩浩蕩蕩地自北向南流淌,在這條大河的中游,法國裔移民已經開始建立據點、開枝散葉。這些法裔移民被稱為克里奧爾人,他們講克里奧爾式法語,并用獨具特色的建筑技藝修建眾多宗教場所、軍事堡壘和民居,因此這一地區也被稱為克里奧爾歷史區。幾個世紀的時光匆匆流逝,克里奧爾人早已融入美國的“大熔爐”,現在幾乎很難找到能講克里奧爾式法語的人了;但保存至今的許多克里奧爾建筑和城區,向世人無聲而有力地講述著當年那段沿密西西比河流淌的法國殖民歷史。

美國腹地的“法國”

密西西比河自北向南在美國腹地流過,它也是密蘇里州(位于河流西岸)和伊利諾伊州(位于東岸)的界河。克里奧爾歷史區從上游的圣路易斯和卡霍基亞沿河流兩岸延伸到下游的卡斯卡斯基亞和圣吉納維芙。法裔移民是何時、又是因什么緣由來到北美腹地定居的呢?

故事還得從法國在北美洲的殖民地新法蘭西(位于今天的加拿大境內)說起。在17世紀70年代,新法蘭西總督鼓勵民眾向西擴張,開辟通往太平洋的通道,并和原住民展開貿易。1672年,著名的法國探險家馬凱特一路南下,將新法蘭西的勢力擴展到密西西比河流域。此后不到10年的時間里,法國勢力沿密西西比河南下,直抵墨西哥灣,并建立了路易斯安那領地。為了守住這一領地,防止英國勢力西進,新法蘭西設立許多新據點,克里奧爾歷史區中許多位于密西西比河東岸的城鎮便是得益于這一契機宣告誕生:如卡霍基亞誕生于1699年,卡斯卡斯基亞誕生于1703年。而在密西西比河西岸,城鎮的誕生則晚了不少。西岸的第一座城鎮——圣吉納維芙建成于1750年,第二座城鎮——如今大名鼎鼎的圣路易斯則誕生于1763年,從這兩處典型的法式地名就可以看出它們與法國的淵源。

從17世紀70年代起,到19世紀初美國從法國手里買下路易斯安那領地的130余年里,法蘭西文化在克里奧爾歷史區這片曾經偏遠的土地上留下了深深的烙印,眾多保留至今的克里奧爾建筑便是其中最醒目的遺存。這些法式木框架建筑采用獨具特色的“梁上立柱”營造方式,簡單地說,就是在一根水平架設的橫梁上,豎直地立起多根木柱,柱與柱之間的距離較近,通常容不下一人側身穿過,用草莖、黏土和馬鬃等材料填充柱子之間的空隙,便構成了房屋的墻體。克里奧爾建筑是法國建筑技藝在新大陸生根發芽并適應當地地理環境的具體范例,更是法國勢力在新大陸腹地開拓、堅守和發展的歷史注腳。

穿行在廣袤的克里奧爾歷史區,絕大部分土地都是毫不起眼的農田,但只要稍加留意,建筑、文化、殖民和帝國等詞匯就會帶著法蘭西的印記在腦海中涌現。下面就讓筆者帶領大家沿著密西西比河流淌的方向,自北向南去探訪克里奧爾歷史區吧。

圣家堂:古老的天主教教堂

從美國中部重鎮——密蘇里州的圣路易斯出發,跨過密西西比河,便來到東岸的伊利諾伊州。筆者來到小城卡霍基亞,這里地勢平坦,主要道路垂直交錯,構成一個方正的城區。有意思的是,整座城市雖然方正,卻沒有按南北或東西向排布,而是呈現出自西北向東南傾斜的布局,這其實是法國殖民時期城鎮布局順應農田分布方向的“遺產”。

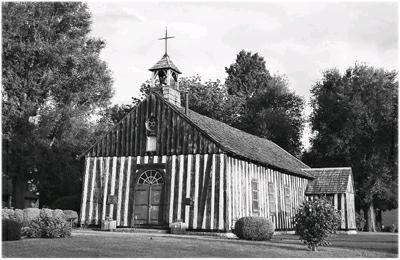

隨當年法裔移民而來的還有他們信奉的羅馬天主教。在城里的第一街上,便坐落著美國最古老的、仍在使用的天主教堂——圣家堂。當看到這座教堂第一眼時,筆者感到有些失望:僅從外表看,它實在是顯得太小太單薄太不起眼了。如茵的草坪上坐落著一座倉庫模樣的木質建筑,要不是房屋正脊上一座簡易的鐘亭和亭頂細弱的十字架的提醒,誰會想到這竟是一座歷史悠久的天主教教堂呢?要知道,天主教教堂在美國向來以恢宏繁復著稱。

仔細打量這座典型的“梁上立柱”建筑,黑核桃木的木柱根根聳立,由于年代久遠,已經泛出深褐色,和柱子之間露出的灰白色灰漿對比明顯,因此整個墻體便呈現出斑馬一般的紋路。為了使結構更穩定,墻體由下而上向正脊微微傾斜。教堂正立面的正中是一扇大門,屋子兩側開有窗戶,屋頂也是由一塊塊木板覆蓋而成。走進這座木質教堂后,才發現這真是筆者去過的教堂中空間最小最昏暗的一個了,兩排木椅夾著中央一條狹窄的通道,屋梁使用的是橡木,也被時光染得泛黑。整座教堂沒有使用一枚釘子,全靠木質部件互相咬合而成。

圣家堂可謂命運多舛,它的歷史可以一直追溯到1699年。是年,在來自魁北克的圣柯思姆神父的主持下,首座圣家堂落成,后不幸毀于火災。第二座圣家堂落成于1730年,同樣沒能逃脫火魔的手掌。1799年,第三座圣家堂完工,這才是我們今日所見的教堂。經歷200余載光陰洗禮,圣家堂成為整個北美洲僅存的5座同類教堂之一,被列為“美國國家歷史地標”并入選美國《國家史跡名錄》。教皇保羅二世1999年1月訪問美國時,在緊張的兩日行程中還專程到此拜訪。

沙特爾堡:密西西比河中游的軍政中心

告別圣家堂,驅車南行,大約45分鐘后,公路從丘陵地帶陡然降到平坦的密西西比河沖積平原上。由于地勢平坦開闊,十分適宜種植業,公路兩旁幾乎全是大豆田,在夏日的陽光下閃耀著豐饒的綠意。公路把筆者引到密西西比河畔,這里便是當年法國在密西西比河中游的軍政中心——沙特爾堡所在地。

早在18世紀早期,法國為了將圣勞倫斯河谷和墨西哥灣之濱這一南一北兩個聚落更緊密地聯系起來,并鼓勵在密西西比河中游的農業生產,決定在卡斯卡斯基亞(當時法國在這一帶規模最大的聚落)以北約26千米的密西西比河畔修建一座堡壘。這座堡壘既是軍事中心,也是政治中心,并以法國沙特爾公爵命名。

和圣家堂一樣,沙特爾堡也經歷了兩次重建。第一座和第二座沙特爾堡分別建成于1720年和1725年,它們都是用木柵欄圍合而成的簡易堡壘。為了爭奪在北美洲的統治權,法國和英國在1754~1763年間打了一仗,由于法國和印第安原住民在這場戰役中結盟對抗英國,因此這場戰役被稱為“法國印第安戰爭”。為了準備這場戰役,路易十五政權覺得沙特爾堡這一重要堡壘太過簡陋,決定投入巨資對其進行改造升級,建成一座石質堡壘。這一工程始于1753年,堡壘所在地雖然沒有石料,好在約6千米之外,便有一座石灰巖山丘,為建設堡壘提供了源源不斷的原料。堡壘的圍墻高3米,厚1米,圍合1.6公頃的土地,堡壘內建有火藥庫、士兵營房、軍官住所、教堂和面包房等設施。如果從空中俯瞰,可以看出整個堡壘大致呈正方形,每一個角上還有一個鉆石型的凸起,每個凸起的頂點則是一個可供瞭望和射擊的瞭望樓。1763年,“法國印第安戰爭”結束,英軍占領了沙特爾堡,但由于堡壘離密西西比河太近,常受洪水侵襲,英軍在18世紀70年代便放棄了這座堡壘。

歲月和洪水這兩只無情的巨獸慢慢嚙噬著沙特爾堡,為保護這個重要的歷史遺跡,伊利諾伊州政府在1913年將堡壘購下,并對其進行修復和部分重建。來到堡壘的門樓前,大門之上懸掛著路易十五的紋章:藍色的盾牌上排布著3朵象征法國皇室的金色鳶尾,盾牌之上則是一頂金色皇冠。這個皇室紋章懸掛在用當地出產的灰白色石灰巖壘砌的墻體上,讓人依稀感受到當年法國勢力的廣闊。堡壘內的大部分建筑已經損毀,但堡壘東北角的火藥庫經修復又以當年的樣子面世。這棟僅有一扇小門、沒有窗戶、屋頂高度傾斜的建筑看似不起眼,卻是整個美國中西部現存最古老的非原住民建筑。平日的沙特爾堡少有游人,甚至散發出一種被世人遺忘的淡淡憂傷。但每年6月的一個周末里,人們會裝扮成當年法裔移民、英國士兵和印第安原住民的模樣,在沙特爾堡中重現當年生活、貿易以及軍事演練的場景,成為當地的一大盛事。

圣吉納維芙:法國殖民時期的村落景觀

細心的讀者可能已經發現,筆者一直游歷在密西西比河東岸的伊利諾伊州,現在就讓筆者帶領大家再次跨過密西西比河,進入西岸的密蘇里州,目的地是一個以巴黎的守護神命名的小鎮——圣吉納維芙。

在谷歌地圖上看,這座人口不到5000人的小鎮除了名字醒目外,和周邊的小鎮相比也沒有什么過人之處,但它是歐洲移民在密西西比河西岸建立的第一個永久聚落。1750年,來自伊利諾伊州卡斯卡斯基亞的法裔移民為了利用密西西比河西岸的土地進行農業生產,同時也便于開發位于更西部的鉛礦,便在密西西比河西岸的沖積平原上建起圣吉納維芙。1785年,圣吉納維芙毀于一場洪水,在此后的10年里,居民們漸漸搬遷到約5千米以北的地勢更高處,這就是今日的圣吉納維芙所在地。

沿著美國61號公路行駛,拐上兩車道寬的圣瑪麗路,就算進入圣吉納維芙的地界了。這的確是一座小鎮,圣瑪麗路上連分隔兩條車道的中線都沒有。路的右側依舊是連綿的大豆田,偶有幾棵大橡樹鶴立雞群般立在田野中;路的左側是一溜民居,短短一分鐘內筆者就看到兩棟古樸的克里奧爾建筑,它們和現代建筑排在一起并不顯得突兀。這也是圣吉納維芙值得驕傲的地方,就是這樣一座小鎮,卻有著北美洲現存數量最多的克里奧爾建筑。多到什么地步呢?比其他地區所有同類建筑之和還要多。難怪有人說要想一覽北美洲法國殖民時期的村落景觀,沒有比圣吉納維芙更合適的地方了。

來到圣吉納維芙的中心地帶,環顧四周,看不到一棟超過三層的建筑,路上少有車輛行人,一切都顯得寧靜安詳,與你不經意間擦身而過的一棟建筑很可能就有近兩百年的歷史。這不,在第二街和商貿街的街角,便坐落著一棟兩層的聯邦風格建筑,墻體用灰白色的石灰石壘砌而成,這是建于1818年的費利克斯·瓦爾故居。瓦爾一家是當年圣吉納維芙的大戶,以經商為生,房屋的一層曾經是做生意的門面,二層則是一家人的住所。這棟建筑是法國殖民時期的村落建筑從木質向石質過渡的重要節點,要想看更古老的木質建筑,只需走上幾分鐘,便來到路易斯·博爾達克故居跟前。

和不設防的瓦爾故居不同,博爾達克故居被排列緊密、幾乎與肩同高的木柵欄圍得嚴嚴實實。這是按當年的模樣恢復的,以免牲畜進入房屋。這一“梁上立柱”建筑的斜屋頂用木片做瓦,出檐很長,遮蓋住房屋四周的木質平臺,起到遮陽避雨的作用,獨具克里奧爾特色。穿過木柵欄上的小門,登上臺階,便來到寬敞的木質平臺上,凹凸不平的灰白色墻體表面深深淺淺積下了深色的灰塵,墻上掛著的幾件簡陋農具更是將我們直接帶回到這棟建筑落成的18世紀90年代初。進到屋中,小樓僅有一層,但上有閣樓,下有地下室。即便以今天的標準來看,臥室都算得上極為寬敞,由于外墻上窗戶多,因此也不顯得晦暗。這棟小樓落成時便裝上了當年算得上奢華的玻璃窗,可以看出博爾達克不俗的財力。

現在我們看到的博爾達克故居已經經過修復,值得一提的是,這座建筑被許多文保人士認定為美國首座專為其建筑價值而修復的房屋。修復工程是由歐內斯特·康奈利博士主持完成的,后來康奈利博士還擔任美國國家公園管理局副局長和國際紀念碑及遺址委員會總干事等職務。由一塊塊長木板拼成的地板已經被磨得光滑泛亮,絕大多數床鋪、桌椅、柜櫥、燭臺等家具都已不是當年的原件。靠墻立著一張齊腰高、四腿細長的棕紅色書桌,傾斜的表面已是斑駁不堪。這一并不起眼的書桌就是當年博爾達克一家用過的原物,主要用來書寫信件等。

走出后門,種植著蔬菜、花卉和香料植物的花園映入眼簾,雖然面積不如當年大,仍可感受那份田園生活的閑適。一群小朋友在園中圍坐在一位身穿18世紀古裝的夫人身旁,聽她講述著曾經的故事,這些帶著法蘭西色彩的故事將代代相傳。

【責任編輯】王 凱