聊齋俚曲曲牌【耍孩兒】音樂分析

鄭 剛,鄭曉瑩

(山東師范大學音樂學院,山東 濟南 250014)

聊齋俚曲曲牌【耍孩兒】音樂分析

鄭 剛,鄭曉瑩

(山東師范大學音樂學院,山東 濟南 250014)

【耍孩兒】是聊齋俚曲中使用最多、最具代表性的一個曲牌,在蒲松齡所遺留下來的十五部聊齋俚曲中有十二部使用了該曲牌,其中四部還以此單獨成篇。筆者以“曲牌唱詞使用方言、格律明確”與“曲牌旋律基于第一樂句變化而成”為綱對聊齋俚曲曲牌【耍孩兒】進行詳盡分析、系統歸納,為聊齋俚曲的傳承發展提供作曲技術的理論參考和借鑒。

【耍孩兒】;曲牌;聊齋俚曲;變奏

項目來源:本文為2014年度山東省高等學校人文社會科學研究項目《齊魯音樂類非物質文化遺產之變奏研究——以“聊齋俚曲”和“五音戲”為例》(編號J14WJ15)階段性成果。

【耍孩兒】是齊魯音樂類非物質文化遺產聊齋俚曲中使用最多、最具代表性的一個曲牌,蒲松齡以此寫作的唱詞共計1388段[1](P70),在聊齋俚曲的所有唱段中占幾近半數比重。十五部聊齋俚曲中有十二部使用了該曲牌(大多與其他曲牌連綴構成多種形式的套曲),其中四部還以此為主體(開場與尾聲除外)單獨成篇,即《墻頭記》、《寒森曲》、《俊夜叉》、《增補幸云曲》。

一、曲牌唱詞使用方言、格律明確

【耍孩兒】原名【魔合羅】*[明]朱權:《太和正音譜箋評》,中華書局,2010年,第358頁標題中有“耍孩兒即魔合羅”字樣,相關文章可參見《<耍孩兒>縱橫考——兼談[柳子]聲腔的淵源與流變》(任光偉,《戲曲藝術》,1989年3期)。,是【般涉調】套曲中的一個曲牌,早在董解元《西廂記諸宮調》*董解元:《西廂記諸宮調》,文學古籍刊行社,1955年,第15頁。董解元之真實姓名及生平等均不可考,約為金章宗(1168-1208年)時人。中就已出現:

【般涉調】[耍孩兒]蕭蕭敗葉辭芳樹。切切寒蟬會絮。淅零零疏雨滴梧桐。聽啞啞雁歸南浦。澄澄水印千江月。淅淅風篩一岸浦。窮秋盡。千林如削。萬木皆枯。

該例為九句(4+2+3),長短句式,共五十三字,每句字數分別為[七、六、八、七、七、七、三、四、四],其韻腳規律為“仄仄平仄仄仄仄仄平”。此后,該曲牌之定格以九句為多,八句略少。

當該曲牌在丁耀亢《續金瓶梅》*[清]丁耀亢:《丁耀亢全集(中)》,中州古籍出版社,1999年,第374頁“凈行品 第四十八回 蓮凈度梅玉出家 瘸子聽骷髏入道”。丁耀亢(1599-1669年),明清兩代小說家,字西生,號野鶴,自稱紫陽道人,山東諸城人。中出現時,其語言風格已由董解元例的猶有典雅婉約之風轉變為更有通俗暢達之意,其八句之句式也已基本固定:

【耍孩兒】我向前細細尋,又退后默默思,可憐你三魂五臟無蹤跡。只見饑鴉啄破天靈蓋,餓犬傷殘地閣皮,模樣兒真狼狽。映斜陽眼中睛陷,受陰風耳竅風嘶。

與前例相比,詞格已有明顯不同。該例為八句(3+3+2),長短句式,襯詞除外共五十三字,每句字數分別為[六(3+3)、六(3+3)、七(4+3)、七(4+3)、七(4+3)、六(3+3)、七(3+4)、七(3+4)],其韻腳規律為“平平仄仄平仄仄平”,且在四、七句換韻。

再來看聊齋俚曲《磨難曲》第一回“百姓逃亡”中【耍孩兒】曲牌之文本[2](P541):

【耍孩兒】不下雨正一年,旱下去二尺干,一粒麥子何曾見!六月才把谷來種,螞蚱吃了地平川,好似斑鳩跌了蛋。老婆孩一齊捱餓,瞪著眼亂叫皇天。

該例之語言風格以淄川方言為特色,比丁耀亢例更口語化、更通俗易懂,但其詞格與之基本相同:八句(3+3+2)、長短句式,韻腳規律相同,亦在四、七句換韻。該例共五十四字,每句字數分別為[六(3+3)、六(3+3)、七(4+3)、七(4+3)、七(4+3)、七(4+3)、七(3+4)、七(3+4)],僅與丁耀亢例的第六句不同。值得注意的是,盡管該例的韻腳規律與丁耀亢例相同(均為“平平仄仄平仄仄平”),但由于使用淄川方言,唱詞的實際發音聲調是有變化的(其與旋律的關系參見后文),這也是與諸宮調【耍孩兒】的一個明顯的不同之處。

顯然,盡管聊齋俚曲【耍孩兒】與諸宮調【耍孩兒】的唱詞有著相同或相似的格律特點,但使用淄川方言的語言風格卻使聊齋俚曲【耍孩兒】明顯體現了明清俗曲之淺顯、通俗、易懂的特點,便于普通大眾接受,易于在民間流傳。簡言之,使用方言卻使之具有明確的格律,這是蒲松齡創作聊齋俚曲的一個突出特點,曲牌【耍孩兒】的唱詞則是其中的一個典型代表。

二、曲牌旋律基于第一樂句變化而成

本文所析曲牌旋律為《磨難曲》第一回“百姓逃亡”中的【耍孩兒】*《中國民間歌曲集成》全國編輯委員會:《中國民間歌曲集成·山東卷》,中國ISBN中心,2000年,第666-668頁。為了便于觀察與論述,本文將其譯為五線譜。,蒲英瑞唱、牟仁均記。該例為4/4拍,中速稍慢,B宮七聲調式,使用變宮與變徵音。全曲共四段唱詞,每段八個樂句,主要以前三個樂句變奏發展而成,手法細膩,本文以第一段唱詞為例。

例1.《耍孩兒》第一樂句

第一樂句6小節(第1-6小節),前2小節為該樂句的第一樂節,后4小節為第二樂節,兩個樂節均帶有不同規模的拖腔,并以#F徵音終結該句。

第一樂節(第1-2小節)唱詞“不下雨”3個字的旋律由B宮七聲調式中的6個音構成。該樂節的特性材料有四個:由#C-#D-#F-#D-#C-B構成的旋律線(材料1),由#F徵-#G羽-B宮構成的“三音組”[P18-19](材料2),B宮-#F徵的四度跳進(材料3)以及切分節奏(材料4)。這些材料既是第一樂句的核心材料,更是整個【耍孩兒】曲牌旋律的核心材料。

第二樂節(第3-6小節)唱詞“正一年安”4個字(“安”為襯詞)的旋律亦由B宮七聲調式的6個音構成。第3小節旋律線主要源于材料3的四度跳進,其#D角音的上行八度大跳是其不同音區的擴展。該大跳之“年”字雖為陽平,但其淄川方言的發音卻具有上聲的特點,因此其前的下行四度跳進與這里的上行八度大跳極其恰當地體現出這一特點,倚聲填詞的創作方式卻因使用方言,更加突出了音樂表現效果。

“安”字開始的拖腔很有特色,并貫穿全曲。該拖腔由兩部分組成,前五拍半為拖腔①、后七拍半為拖腔②。拖腔①由#G羽音開始連續下行級進(其骨干音#F-#D-#C-B是第一樂節材料1的變化重復),至#C商音時突然反向七度大跳至B宮音,結合其連續的切分節奏,使拖腔①產生了充沛的動力。其中#C商-B宮的上行七度跳進表面看是之前八度大跳的音程縮小并與其形成呼應,其實也可以理解為調整音區,類似民樂中常見的因音區不足而進行的上方或下方的八度調整,由此可見該拖腔的器樂化特點(或者說以唱腔模擬器樂伴奏,也可以說此處的“一字多音”具有戲曲常見的板腔體唱腔特點)。拖腔②則由#D角音開始連續下行級進至#F徵音(其骨干音#D-#C-#A-#G-#F是材料1的自由模進),其均分的八分音符時值組合將拖腔①所產生的動力逐漸消散,并結于徵音。顯然,該拖腔的音高與時值材料均源于第一樂節。

簡言之,第一樂句的四個基本材料及拖腔是全曲的核心材料,整首作品基本上就是基于這6小節而不斷變化發展而成。

例2.《耍孩兒》第二樂句

第二樂句3小節(第7-9小節),僅為第一樂句長度的一半,而且其時值組合也比第一樂句簡單許多,以均分的四分音符與八分音符為主,沒有出現切分節奏,其簡潔的旋律線與節奏與第一樂句形成鮮明對比。

盡管如此,細究之后會發現該樂句其實源于第一樂句。其前2小節的音高均源于四度跳進的材料3:“旱下去”3字的音高#G羽-#D角-#G羽是第一樂句第二樂節“正一年”3字的音高#D角-#G羽-#D角的倒影,“二尺干”3字的音高則是其重復。此外,最后一個唱詞“干”字的拖腔源于材料1,是對第一樂句第1小節旋律線的低八度減縮重復(即將其6音旋律線中的第2個音#D角剪切而形成5音旋律線,并將其#C商變換為附點八分音符、#F徵變換為十六分音符)。也就是說,第二樂句的前2小節源于第一樂句第3小節,而其第3小節則源于第一樂句的第1小節,是將第一樂句這兩小節前后置換而成。

第二樂句先后源于材料3與材料1,是對第一樂句第3、1小節的變化重復,尤其“干”字開始的拖腔是第一樂句第1小節的變化重復,突顯與第一樂句之間的緊密聯系。

例3.《耍孩兒》第三樂句

第三樂句6小節(第10-15小節),與第二樂句形成鮮明對比,但仍然與第二樂句一樣源于第一樂句。第三樂句開始處的切分音源于材料4,與第二樂句均分的節奏型明顯不同,也是全曲第一次在樂句的開始處使用切分節奏,并由此使音樂發展更具動力。其前2小節旋律骨干音為三音組#F徵-#G羽-B宮,源于材料2。第11小節“何”字下行六度跳進源于材料3的四度跳進,是其擴展。“見”字之拖腔源于第一樂句的拖腔②,是將其結音#F徵的長音以新、舊材料進行了填充。換個角度看,可將第三樂句的拖腔分為三部分:第一部分(第12-13小節)是對第一樂句拖腔②的變化重復;第二部分(第13-14小節)為拖腔③;第三部分(第14-15小節),為拖腔④,源于材料1(低八度重復并在其前添加一個切分音)。盡管拖腔③貌似新材料,但經過深入分析會發現,實際上它是材料1中#F-#D-#C-B這四個音的下行模進(B-#G-#F-#D)與低八度重復(#F-#D-#C-B)。

第三樂句源于第一樂句的四個基本材料,其長達4小節的拖腔也源于第一樂句的材料1,充分表明與第一樂句的源出關系。

至此已將前三個樂句內部之間的潛在聯系較為清晰地揭示出來,并由此確定第一樂句在其中所起到的核心作用。此外,前三個樂句的長度分別為6、3、6小節,且一、三樂句的拖腔較為相似,遙相呼應,再結合唱詞內容的變化,暗示著音樂發展的第一階段已經完成。

例4.《耍孩兒》第四樂句

第四樂句3小節(第16-18小節),其新出現的變徵音#E以及唱詞內容的變化使其與第三樂句形成明顯的對比,表明音樂已經發展至第二階段。盡管如此,該樂句其實是對第二樂句的變化重復。參照例2不難發現,(第四樂句)第16小節的旋律音是(第二樂句)第7小節旋律音的逆行。第17小節則是在材料3四度跳進#G羽-#D角之間以級進進行填充,其變徵音#E非常恰當地表現出唱詞所傳達出的凄涼之情。“種”字開始的拖腔與第二樂句“干”字開始的拖腔完全相同,明確表明二者具有“換頭合尾”的變奏關系。

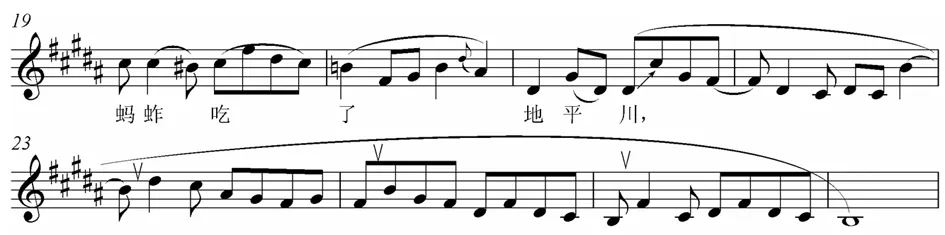

例5.《耍孩兒》第五樂句

第五樂句 8小節(第19-26小節),基于對第一樂句的變奏以及對前述四個拖腔的綜合而成。該樂句開始處的切分音源于材料4,繼第三樂句后第二次在樂句的開始處使用切分節奏,再次有效地推動音樂發展。

第19-20小節是第一樂句第1-2小節的變化重復:將材料1的6音旋律線剪切為5音,并在其前添加了切分音;第20小節三音組#F徵-#G羽-B宮為基本節奏型,將先前第2小節該三音組的切分節奏置換至第19小節。

第21小節是對第一樂句第3小節的變化重復,僅將先前的上行八度大跳變換為上行七度大跳(音程緊縮),也使人想起第一樂句中的上行七度大跳,但這里的七度大跳更好地襯托了淄川方言“川”的上聲音調。而“川”字開始的拖腔第一次將全曲的四個拖腔全部綜合在一起出現,并由此使該樂句由第一樂句的6小節擴展而為8小節。

例6.《耍孩兒》第六樂句

第六樂句4小節(第27-30小節),是對第三樂句的變化重復。其開始處“好似”、“斑鳩”兩個樂匯為變化重復關系(后者將前者的#D角音剪截而成),均源于材料4的切分節奏與材料3的四度跳進。樂句的第1小節便連續使用切分節奏,且相連的兩個樂匯互為重復關系,使該小節具有一定的展開性特點,這在全曲是第一次。第27-28小節是對第三樂句第11-12小節的完全重復。“蛋”字開始的拖腔是第一樂句的拖腔②,并以此結束第六樂句,由此又凸顯與第一樂句“換頭合尾”的變奏關系。

前三個樂句的開始處僅有第三樂句使用了切分節奏,后面這三個樂句中第五、第六兩個樂句連續以切分節奏開始,且第六樂句又以連續兩個切分節奏開始,其互為重復關系的兩個樂匯更使第六樂句從一開始便具有展開性特點,故而第四、五、六這三個樂句的音樂發展動力在逐級增強。此外,第六樂句的短暫再現使其終止音(#F徵)與前四個樂句(B宮)不同,也使其更具對比性、流動性。再結合唱詞內容的變化可以看出,第四、五、六樂句已表明音樂發展已與前不同,已進入第二階段。

例7.《耍孩兒》第七樂句

第七樂句3小節(第31-33小節),繼續前兩個樂句以切分節奏開始的特點,將音樂發展的動力延續下來。該樂句是對第二樂句的變化重復,有一定的再現意義。第31-32小節旋律線均源于材料3,是對#D角-#G羽的不同時值組合:先為切分節奏,然后是八分與四分音符,再后是在前兩拍音型之前添加一個四分音符的#G羽音、之后添加#E變徵與#D角音。盡管第31小節旋律線可劃分為兩個樂匯,不能與唱詞“老婆孩子齊”相應地劃分開來,但這兩個樂匯之間的變化重復關系卻是承接第六樂句開始處兩個樂匯之間的變化重復關系,從而亦將其展開性特點承接下來。此外,“餓”字開始的拖腔與第二樂句相同,加強了該樂句的再現作用。

例8.《耍孩兒》第八樂句

第八樂句8小節(第34-41小節),是對第一樂句的最后一次變奏,更準確地說,是綜合第一樂句的前3小節與第五樂句后5小節的四個拖腔而成,故也可將其視為第五樂句的變奏。也就是說,全曲最后一個樂句是綜合第一樂句(幾乎是靜止再現其前3小節)與全曲所有四個拖腔而成(“天”字開始的拖腔),以其再現作用與綜合性特點對全曲做了概括性的總結,并以B宮音終止全曲。

綜上所述,全曲是由第一樂句變奏而來:第一、第六樂句為“換頭合尾”關系,其他六個樂句之間均為“換頭合尾”關系,尤其八個樂句中有六個樂句以B宮音終止,且其終止旋律均為第一樂句第1小節變化不大的重復,所以各樂句之間具有變奏關系是非常明確的,但由于各樂句開始處之同異所產生的效果不同,因而使各樂句之間的相似程度與對比程度也不同。前三個樂句的開始處均不相同,可分別將其視為代表對比性功能的a、b、c。第四、第七樂句均為第二樂句的變化重復,故而均可將其視為b1。第五、第八樂句均為第一樂句的“合頭換尾”重復,因此均可將其視為a1。第六樂句雖然與第一樂句具有“換頭合尾”的變奏關系,但由于其明顯是對第三樂句的截取性變化重復,因而將其視為c1。

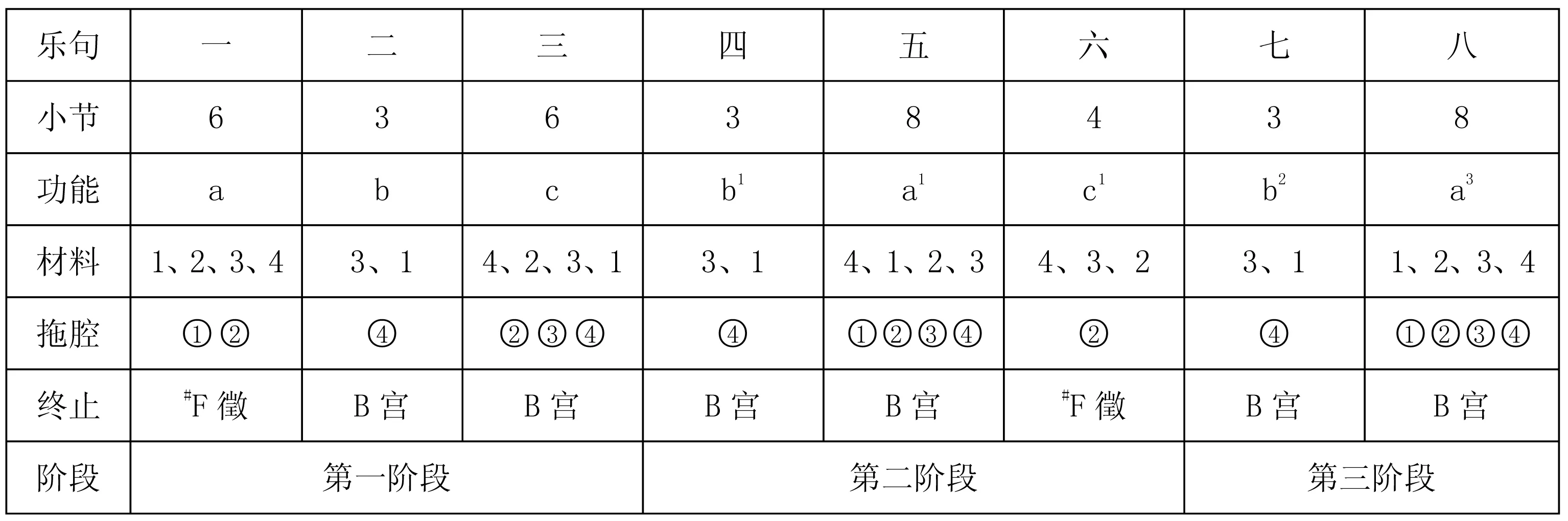

現將全曲各樂句之間統一與對比的功能關系、基本材料、拖腔以及終止等情況綜合如下:

如上表所示,全曲八個樂句均使用了第一樂句的四個基本材料,是由這些材料的不同變化組合而成。而且,全曲終止音僅有兩音,即#F徵、B宮:終止音為#F徵者,樂句結于拖腔②,而拖腔②又為第一樂句的終止性曲調;終止音為B宮者,樂句結于拖腔④,而拖腔④又源于材料1,材料1又是第一樂句的開始曲調(除第六樂句之外,各樂句均使用了材料1,而第六樂句又結于拖腔②),這都明確表明全曲基于第一樂句變化而成。

前三個樂句構成了全曲的第一階段,它們的換位組合構成了第二階段(前兩部分的終止音具有對稱特點),與第一階段相比第三階段減縮為兩個樂句,如此三個階段便具有變奏曲式的特點。但由于全曲由第一樂句開始、又由第一樂句結束(具有倒裝再現的特點,兩句終止不同),第二階段各樂句開始處的不同變化使它們之間產生了不同程度的對比效果,又使整個曲牌具有三部性的曲式特點。此外,結合文本的唱詞結構來看,其句式結構也正可劃分為相對應的三個部分,詞曲亦在整體結構層面緊密結合。

以上對聊齋俚曲曲牌【耍孩兒】進行了全面的分析,清晰揭示了其唱詞與旋律各自的突出特點,詳盡闡釋了其曲式結構的生成過程,明確表明雖然聊齋俚曲以曲牌獨立使用或連綴使用為特點,但其代表性曲牌【耍孩兒】本身就具有明顯的板腔體變奏特點,這為當下正悄然興起的聊齋俚曲戲*2008年“淄川聊齋俚曲藝術團”掛牌成立,先后排演了《青梅》、《求罵》等十余部聊齋俚曲戲。提供了理論依據,為齊魯音樂類非物質文化遺產聊齋俚曲的再創作提供了參考與借鑒,為推動聊齋俚曲在當下的新發展,奠定了些許理論基礎。

[1]陳玉琛.聊齋俚曲[M].濟南:山東文藝出版社,2004.

[2]盛偉.蒲松齡集[M].上海:學林出版社,1998.

[3]黎英海.漢族調式及其和聲[M].上海:上海音樂出版社,2001.

(責任編輯:鄭鐵民)

10.3969/j.issn.1002-2236.2017.01.002

2016-11-24

鄭剛,男,博士,山東師范大學音樂學院副教授、碩士研究生導師,音樂研究所所長。

J614

A

1002-2236(2017)01-0007-05

鄭曉瑩,女,碩士,山東師范大學音樂學院講師。