海洋可持續發展目標與海洋和濱海生態系統管理

苑晶晶,呂永龍,*,賀桂珍

1 中國科學院生態環境研究中心城市與區域生態國家重點實驗室, 北京 100085 2 中國科學院大學, 北京 100049

健康的海洋和海岸帶生態系統能夠提供食品安全、經濟增長所需的資源、旅游休閑、海岸線防護、氣候調節、以及生物多樣性維持等多種服務。海洋曾經被認為是一種取之不盡用之不竭的資源,同時作為人類活動產生廢棄物的最終場所,具有無限的環境容量。作為地球上最富生產力的生態系統之一,海洋和海岸帶為滿足日益增長的全球人口的需求提供了重要保障,但當今海洋生態環境的退化和生物多樣性缺失及生物生產力下降已經嚴重威脅到了沿海生態系統和人類的福祉。由于海平面上升、海岸侵蝕、暴風雨等事件,海岸帶變得越來越脆弱,超出了生態系統健康運行的臨界值,海洋可持續發展面臨極大的風險[1]。

1 海洋可持續發展目標(SDGs)

海洋和海岸帶生態系統對人類福祉的作用,將越來越依賴于國家對人類使用海洋資源和人類活動對海洋和海岸帶影響的管理能力,海洋資源的管理必須充分考慮基于陸地的人類活動, 從而確保海洋和海岸帶生態系統的健康和自我修復能力不被破壞[1]。20世紀70年代早期,一些主要的國際計劃便開始提出管理海洋和海岸帶問題的原則、目標和時間點。《聯合國海洋法公約》(UNCLOS)曾經呼吁各國通過關于阻止、減少和控制來自陸地人類活動對海洋污染的法律法規。1995年108個國家政府通過《華盛頓聲明》,宣布承諾保護海洋環境,減少陸基人類活動的影響[2]。聯合國環境規劃署通過了一項全球行動計劃(GPA),重點關注減少來自陸地人類活動對海洋的污染。

進入21世紀以來,國際競爭的主要領域已由陸地轉向海洋。在這種背景下,“藍色經濟”成為依托海洋的一種經濟發展理念,海洋及其腹地是藍色經濟發展的重要載體,“藍色經濟”戰略是實現海洋可持續發展的一種途徑,是人類與海洋共存并與海洋形成可持續關系的生活方式。“藍色經濟”將未來經濟發展與環境和社會因素相融合,其核心理念是海陸協同和可持續發展[3]。

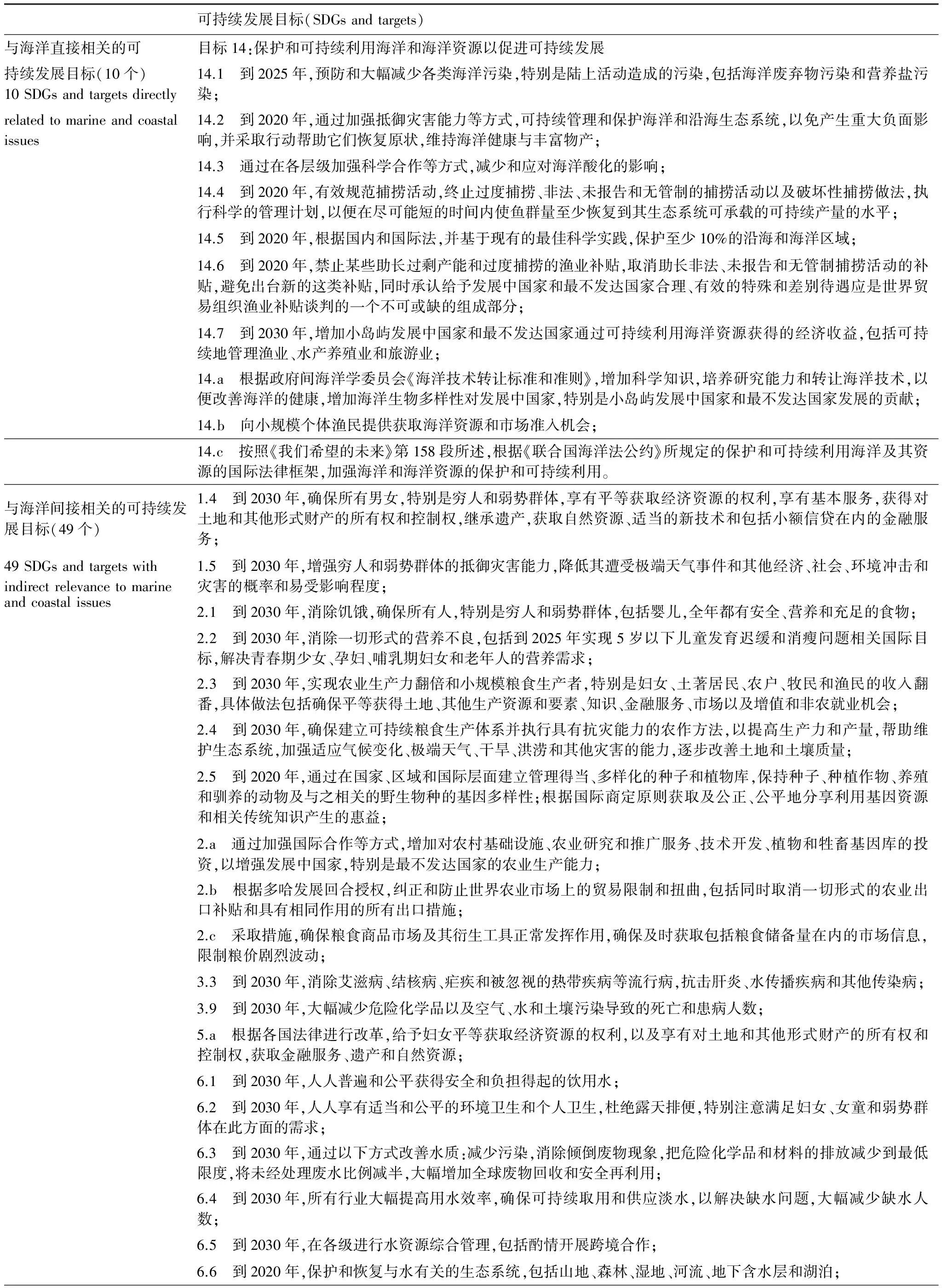

2015年9月,聯合國峰會正式通過了《2030年可持續發展議程》,這一議程是對聯合國千年發展目標的繼承和升級。該議程涵蓋17個可持續發展目標(SDGs)和169個分目標,其中SDG 14“保護和可持續利用海洋和海洋資源以促進可持續發展”明確了跟海洋直接相關的可持續發展目標,涉及到提高資源效率和海洋資源管理,包括陸地活動對海洋的污染、海岸帶生態系統管理、海水酸化、海岸帶地區保護、漁業、水產養殖業和旅游業的可持續管理等10個分目標。此外,169個分目標中與海洋和海岸帶相關的還有49個,涉及消除貧窮和饑餓、減少污染和疾病、高效利用資源和應對氣候變化及自然災害等其他幾個可持續發展目標[4](表1)。

表1 與海洋和海岸帶相關的可持續發展目標(SDGs)

這些可持續發展目標之間有很強的相關性,有一些是互相促進的,還有一些是負相關的(比如,實現一個目標的同時會導致另一個目標更難實現)。過去的經驗表明,單獨行動并不能實現所有的目標,因此需要采用系統方法來實現所有的可持續發展目標。例如,若實現分目標2.3,土地利用會帶來對海洋生態系統的下游效應,提倡小型糧食生產者收入翻倍和實現海洋可持續發展之間也存在潛在的壓力,手工業者和小型糧食生產者也會帶來生態足跡,破壞海洋的可持續發展。同樣,消除貧窮、實現糧食安全、改善營養和促進可持續農業也會帶來無意識的下游效應風險,尤其當各個目標不是被系統考慮的時候。各個目標之間的相關性可以按照海洋提供的生態系統服務來確定(如提供食物和穩定氣候,即SDG 2、3、6、7、11、12、13 和15),或通過社會轉型來確定(如制度、金融、能力建設和透明度,即SDG 1、8、9、12、16和17),這樣就可以把海洋整合進可持續發展的軌道[5]。

雖然SDG14明確把保護和可持續利用海洋和海洋資源作為一項可持續發展目標,但目前對海洋和海岸帶管理對實現可持續發展目標的作用仍然不夠重視[6]。目前國際上的一些資源專家和相關的國家目標或戰略還只是關注陸地生態系統所提供的產品和服務,主要原因在于人們尚不能對海洋和海岸帶資本進行科學的估算,需要深入研究在國家或全球尺度上衡量海洋或海岸帶生態系統產品和服務的方法[6]。

2 實施海洋可持續發展目標面臨的主要挑戰

陸源工業、農業、采礦業、灘涂池塘養殖等人類活動導致了近海重金屬和持久性有機污染物污染、富營養化、塑料垃圾、海水酸化和珊瑚礁退化等問題[7]。因此,實施海洋可持續發展目標面臨的主要挑戰源自:陸基人類活動的影響、海岸帶與海洋環境的相互作用、海洋資源效率低下、氣候變化帶來的壓力、以及滿足人類日益增長的福祉產生的影響。

2.1 陸基人類活動的污染物輸入

海岸帶的快速城市化和工業化,與化石燃料燃燒、農業、采礦業等產生的污染物排放和氣候變化一起,對近海生態系統和海洋的生物地球化學循環產生了日益嚴重的影響。研究發現,幾乎所有的海洋生態系統都受到了人類活動的影響,其中41%的海洋生態系統受到多種因素的共同作用[5,8]。

沉積物是陸基對海岸帶環境的一個主要輸入,沉積物太多會使珊瑚礁和海草床窒息,阻止光照到達更深的初級生產者。修建水壩或水流減少會切斷沉積物的自然供給,導致發生海岸侵蝕。氣候變化帶來海平面上升,影響海岸侵蝕和沉積的過程,引起河口生態系統動力學變化,導致珊瑚礁和海草床等海岸帶生態系統被淹沒[9]。

另外一個陸基人類活動對海洋和海岸帶的影響來自大氣輸入。撒哈拉沙漠的機動車和風蝕破壞了大面積的沙漠表層,沙塵遠程傳輸和沉積帶來了導致浮游生物大量繁殖的鐵和導致加勒比珊瑚生病的真菌孢子,從而改變了黑海和加勒比海的生態環境[10]。來自中國黃土高原的沙塵到達北美或中間任何地方都會產生類似的效應。熱帶地區蒸騰蒸發再沉降到北極的過程,還會帶來有毒污染物的大氣沉降[11]。

越來越多的塑料制品進入海洋并逐漸分解成微小塑料進入食物鏈、累積有毒化學品、影響野生生物,給魚類、野生生物甚至人類造成威脅[12]。石化產品污染不僅來自海岸帶和海洋環境的活動,更多來自于內陸石油化工產品的開采加工。

因此,需要加強陸基人類活動對海岸帶地區污染物輸入的監測,辨識輸入源,從源頭上削減人類活動排放。

2.2 海洋與海岸帶環境的相互作用

日益增長的沿海地區人口需求,使海岸帶的承載能力受到前所未有的挑戰。海岸帶砂金礦開采導致沿岸生境退化和河流分布的變化,生物生產力降低、影響水質,也給海岸帶的旅游和休閑活動帶來負面作用[13]。過度利用淺海或海灘發展海水養殖,會向環境中釋放營養物、未消化的飼料、獸藥和殺菌劑,帶來海水污染,導致海水富營養化、耕地和淡水供給的鹽堿化[14]。河口地區污染物排放、農田化肥和畜肥地表徑流,也會導致海岸帶水體營養過剩,有害藻華爆發[15]。

海岸帶鹽沼濕地可以為沿海城市提供暴風雨防護等生態系統服務功能,但是隨著海岸帶地區土地開墾活動的增加,全球海岸帶鹽沼濕地正在急劇減少,幾乎三分之一的海岸帶鹽沼濕地減少是由土地開墾導致的[15]。

不合理的海岸帶空間功能劃分導致近海海域環境污染加劇,危害公共健康,對海洋礦產資源的持續利用、海水養殖、捕魚和旅游業造成威脅。需要通過綜合的海洋與海岸帶規劃和管理,才能避免生態系統受損,持續提升海洋生態系統的服務價值[16]。

2.3 海洋資源開發效率有待提高

隨著人口增加和經濟發展, 陸上自然資源漸顯不足, 迫使人們更多地將眼光轉向海洋。海洋為人類提供的生物資源可以發展漁業和水產養殖,海岸、海島等空間資源可以發展海洋運輸、海洋旅游等產業,海洋風能、潮汐能、波浪能等為開發清潔能源和可再生能源提供基本條件。除此之外,深海還蘊藏著海底石油、天然氣、煤炭、大洋多金屬結核等多種礦產資源[17],目前由于開采技術和開采成本的限制,人類對于深海礦產的開采還有很大的擴展空間。

中國海洋資源可開發利用潛力巨大,前景廣闊,但目前海洋資源利用質量、效率、效益較低的局面仍未得到根本扭轉[18]。需要提高海洋資源開發效率,加強對海洋資本估算的研究[6]。提高資源開發效率不僅涉及可直接被人類使用的生產性資源,如漁業和水產養殖,還包括海岸帶地區自然生態系統提供的服務。海岸帶生態系統的每一個組成都有多種用途和收益,提高一種用途的利用效率可能會損害其他的利益,需要加強科學監測、綜合規劃、公私合作伙伴之間有效對話,在不同資源利用效率間找到適當平衡。

2.4 氣候變化帶來的壓力

因為物種需要適應溫度變化,氣候變化會帶來生物學影響,珊瑚礁白化也表明了在相對穩定環境中生長的海岸帶生態系統在快速適應氣候變化的進程中是有困難的[19]。已經有資料證明物種沿海岸線的縱向遷移,存在的挑戰在于,沿海岸帶的縱向遷移也好,海平面上升后向內陸遷移也好,為了保持和恢復生態系統及其服務,哪些人類干擾的存在是必要的?

氣候變化引起的海洋酸化也正在引起人類關注,海洋酸化會導致物種適應還是滅絕,對生態系統的改變、對食物鏈的影響等一系列問題都值得關注。

2.5 改善海岸帶人類福祉的需求

海岸帶聚集了大約60%的人口和三分之二的大中型城市,是人類聚居和海洋資源利用的重點地區,沿海居民高度依賴海洋和海岸帶提供的各種生態系統服務功能。海岸帶地區的快速城市化和工業化,對近海生態系統產生了日益嚴重的影響[7]。海岸帶地區也易受自然災害的威脅,需要通過基礎設施改造、維持和恢復自然防護如紅樹林或珊瑚礁、規劃控制風浪洪水區的人類活動等來減少危害。有效的環境政策和資源管理需要考慮人類福祉、資源效率和可持續的資源管理方式。為了保證人類依托海洋的長期福祉,我們需要以可持續的方式來管理海洋和海岸帶生態系統,并以明確的可持續發展目標來衡量海岸帶保護和增進人類福祉的進程。

3 基于生態系統(EBM)的海洋和海岸帶管理

人類對于海洋和海岸帶的管理已有幾百年,最近幾十年來,人類對地球的管理方式大多只關注一種生態系統的某幾個方面,20世紀90年代以來“基于生態系統的管理(Ecosystem-based Management,EBM)”的概念被學術界和管理機構越來越多的使用[20- 28]。基于生態系統的管理(EBM)是一種考慮了包括人類在內的整個生態系統的綜合管理方法[29],其目標是維持生態系統的健康、生產力和自我恢復能力,以此來滿足人類對生態系統服務的需求。傳統的管理大多只關注單個物種、單個部門、單一人類活動或事件,EBM的區別在于綜合考慮了不同部門的累積影響。

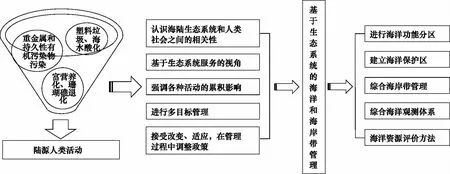

EBM在近些年才被應用到海洋和海岸帶生態系統,比起應用到陸地生態系統要晚很多年[25]。關于海洋的可持續發展目標14(SDG 14)包含了陸地活動對海洋的污染、海岸帶生態系統管理、海水酸化、海岸帶地區保護、漁業、水產養殖業和旅游業的可持續管理等幾個分目標,其管理涉及到環境、旅游、漁業和能源生產等不同部門,由于其管轄區域和決策者的關注點不同,導致對海岸帶和海洋關注的側重點也有所不同,EBM方法充分考慮不同部門和不同因素的疊加累積影響,有利于海洋和海岸帶的長期可持續發展[1](圖1)。

圖1 基于生態系統的海洋和海岸帶管理Fig.1 Marine and Coastal Ecosystem-based Management

3.1 依據EBM劃定海洋功能分區

通過海洋空間規劃,了解不同地區對海洋資源和空間的利用方式,在影響最小、使用者沖突最小的情況下,確定每個地區應該使用哪種利用方式。規劃者和管理者可以整合關于生態系統特性、人類如何影響它們以及它們如何與其他生態系統相互作用等方面的信息,然后將這些信息繪制成地圖,為未來研究、監測和評估提供重要的空間信息,進而為綜合的海洋分區規劃提供基礎。在多種目標并存的情況下,依據EBM可以建立一種和諧的管理體系,保證生態系統結構、功能和過程的可持續性,保證各種生態系統服務功能能夠長期為人類服務[1]。

例如,哥倫比亞的圣安德烈斯群島擁有加勒比地區最大的珊瑚礁,給當地土著居民提供了食品和其他服務。為了管理生態系統及其提供的資源,2005年當地管理部門劃定了65000平方公里的海葵海洋保護區,其中一些地方不能進行任何活動,一些地方允許制作手工藝品,另外一些地方可以開展旅游業,并建立監管體系來管理商業的捕魚、旅游和其他對珊瑚礁的使用,在保護居民生活和領地的同時也保護了生物多樣性,保證了健康的生態系統和可持續的人類使用方式并進[1]。

我國管轄海域劃定了十種主要海洋功能區:港口航運區、漁業資源利用和養護區、礦產資源利用區、旅游區、海水資源利用區、海洋能利用區、工程用海區、海洋保護區、特殊利用區、保留區(備用區)等。我國從20世紀80年代起開始建設海洋保護區,截至目前,共建立各級、各類海洋保護區260處,總面積9.9萬km2,約占中國管轄海域總面積的3.3%[30]。雖然海洋保護區通過在一個地區調整各種不同的人類利用方式來實現EBM,范圍從小型高度專業化的地區到大型復雜多用途地區,但其他功能區如何進一步納入生態系統管理的理念仍是一個值得關注的問題。例如,礦山資源利用區既要考慮礦藏的分布、特性和開采利用的范圍,更要考慮開采利用礦山可能對周邊海洋或海岸帶生態系統的影響,以及礦山開采后的生態恢復問題。漁業資源利用和養護區既要考慮人類對海產品的需求,更要考慮海洋生物物種、種群、群落和生態系統的合理時空分布,從食物鏈和生物網關系、生態系統穩定性和恢復能力的角度,在合適的時空范圍合理配置漁業資源捕捉量,并管控好漁業資源利用可能產生的生態影響。

3.2 建立綜合的海洋觀測體系

實現海洋與海岸帶可持續發展目標,需要加強觀測設施建設,擴展適應可持續發展目標的綜合觀測和信息處理能力。對于海洋觀測能力較弱的發展中國家,必須加強與發達國家的合作,建立與提升觀測、數據挖掘和統計分析的能力[31]。一些發達國家已逐步認識到建立海洋觀測體系對加強海洋和海岸帶生態系統管理的重要意義。例如,澳大利亞2006年建立了綜合的海洋觀測系統(IMOS),對澳大利亞海岸帶和公海進行常規監測。美國國家海洋與大氣局2011年建立了綜合的海洋觀測系統(IOOS),這是一個首末端銜接的觀測系統,可以實現數據觀測、分析、模擬、管理的有效銜接。我國在海洋和海岸帶觀測系統建設方面相對滯后,國家海洋局2014年剛發布了《全國海洋觀測網規劃(2014—2020年)》,海洋觀測網的覆蓋范圍包括我國近岸、近海和中遠海,以及全球大洋和極地重點區域,將按岸基、離岸、大洋和極地布局。

專業海洋觀測網的布局、建設和管理涉及到漁業、海事、能源、農業、海岸帶發展、環境和教育科研等各個部門,需要協調各部門的管理政策,基于對海洋和海岸帶生態系統服務功能影響的尺度,而不是簡單的行政邊界定義的尺度;需要強調海岸帶發展、沿岸能源、漁業等各部門對海洋生態系統的影響以及它們之間的相互關系。目前,我國已初步形成涵蓋岸基海洋觀測系統、離岸海洋觀測系統以及大洋和極地觀測的海洋觀測網基本框架,具備了一定的海洋觀測能力,但由于起步較晚、投入不足,就海洋觀測網的空間布局、觀測手段、基礎設施、技術保障、運行機制而言,與國外發達國家還存在較大差距,這將是中國在實現海洋可持續發展目標方面應重點投入建設的領域。在建設海洋綜合觀測系統時,要將海洋與海岸帶融為一體開展綜合觀測,既要觀測海洋本身的生物地球化學狀況及其變化,也要觀測陸基人類活動對海洋生態系統產生的影響;要將定點觀測與走航式觀測相結合,既要獲得常規海洋參數及其變化信息,也要快速獲得海上突發事件的信息并能做到快速響應;海洋和海岸帶綜合觀測能力的提升,不僅取決于在海洋和海岸帶部署的觀測設施,而且取決于天地空一體化的海洋觀測裝備的聯動和協調配合能力。

3.3 根據海洋環境承載力限制陸基活動

海洋和海岸帶生態系統應被視作一種自然資本[6],對其所提供的供給食物、生產原材料、旅游休閑、調節氣候等各種生態系統服務進行評價,從生態系統服務的角度,建立單獨的資源評價方法,發展海洋生產總值指標,整體分析海洋環境承載力[32]。識別和分析制約海洋資源承載力的影響因素,如不合理的人類利用方式和產業結構等,提出適應海洋生態系統特征的人類利用方式和產業結構調整措施,從而促進海洋資源可持續利用和管理。

EBM將海洋和海岸帶生態系統作為一個整體來考慮,生態系統內各種人類活動影響通常是相互疊加的。通過檢驗各種人類活動的累積效應,可以評估人類活動對海洋和海岸帶生態系統的總的影響,以及生態系統保持傳遞服務的能力。通過空間分析預測疊加威脅,對生態系統各個功能之間進行權衡,可以更好地規劃多重壓力下的海岸帶人類活動。

3.4 加強海岸帶綜合管理

海岸帶地區問題涉及到的部門繁雜,促使海岸帶地區國家的管理向更包容、跨部門轉變,通過行政邊界向生態邊界的轉變,評估漁業和海岸帶管理政策,評估航運、能源和其他工業的監管和控制,了解諸如保護區和針對野生動物與棲息地的特殊政策等保護措施,建立融合漁業發展、物流裝運、海上能源開發以及其他人類對海岸帶的利用方式的綜合性海岸帶管理體系。

例如,肯尼亞塔納河面臨發展水利發電、為飲用水和大型灌區提供水、土地利用管理不善帶來的非直接影響等幾方面的壓力,為了應對這些挑戰,管理部門和非政府組織一起尋找方法,把塔納河流域和三角洲的管理同其匯入河流加納灣連接起來,減少了河流帶來大量沉積物導致的海岸帶侵蝕,減少了地下水的海水入侵,保證了海岸帶生態系統的健康功能,保持了三角洲的漁業潛力,也保證了糧食安全[1]。

海岸帶綜合管理需要對現有的海岸帶管理制度體系進行綜合評估和改革,漁業、水產養殖、沿海森林、旅游和油氣生產等都需要在各個部門之間進行協調[1]。

3.5 利用基于生態系統的管理(EBM)方法推進海洋可持續發展目標(SDGs)的實施

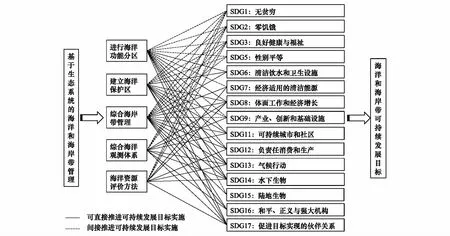

通過進行海洋功能分區、建立綜合的海洋觀測體系、發展海洋資源評價方法、建立綜合的海岸帶管理體系,可直接或間接推進海洋和海岸帶可持續發展目標的實施(圖2)。

圖2 利用基于生態系統的管理方法推進海洋和海岸帶可持續發展目標實施Fig.2 Implementation of Marine Sustainable Development Goals based on Ecosystem-based Management

為了確保海洋可持續發展目標的實現,充分利用基于生態系統的海洋和海岸帶生態系統管理方法,必須建立涉海相關部門和機構之間的協調聯動機制,從源頭防控陸基人類活動對海洋和海岸帶生態系統的影響。通過合理劃分海洋功能區,按照海洋環境承載力限制陸基人類活動,合理配置并有效利用海洋資源,可以有效遏制海洋和海岸帶生態系統的退化趨勢,提升海洋和海岸帶生態系統的整體服務功能。基于生態系統的管理(EBM)方法是一種綜合的管理方法,需要自然科學家、社會科學家和實際操作人員進行科學知識的整合和交流,不斷發展支持海洋EBM的工具,以更好地評估并管控人類活動對海洋和海岸帶生態系統的影響。

[1] Agardy T, Davis J, Sherwood K, Vestergaard O. Taking Steps Toward Marine and Coastal Ecosystem-based Management: An Introductory Guide. Nairobi: UNEP, 2011.

[2] Widdows J, Donkin P. Washington declaration on the protection of the marine environment from land-based activities. Ocean Yearbook Online, 1998, 13(1): 722- 724.

[3] 郝昕. 新常態下藍色經濟創新驅動發展研究. 財經問題研究, 2016, (2): 12- 17.

[4] Ki-Moon B. The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet. Synthesis Report of the Secretary-General on the Post- 2015 Agenda. New York: United Nations, 2014.

[5] ICSU ISSC. Review of the Sustainable Development Goals: The Science Perspective. Paris: International Council for Science (ICSU), 2015.

[6] Lu Y L. Sustainable development: rate oceans′ capital to help achieve SDGs. Nature, 2016, 537(7618): 34- 34.

[7] 呂永龍, 苑晶晶, 李奇鋒, 張悅清, 呂笑天, 蘇超. 陸源人類活動對近海生態系統的影響. 生態學報, 2016, 36(5): 1183- 1191.

[8] Halpern B S, Walbridge S, Selkoe K A, Kappel C V, Micheli F, D′Agrosa C, Bruno J F, Casey K S, Ebert C, Fox H E, Fujita R, Heinemann D, Lenihan H S, Madin E M P, Perry M T, Selig E R, Spalding M S, Steneck R, Watson R. A global map of human impact on marine ecosystems. Science, 2008, 319(5865): 948- 952.

[9] Pandolfi J M, Connolly S R, Marshall D J, Cohen A L. Projecting coral reef futures under global warming and ocean acidification. Science, 2011, 333(6041): 418- 422.

[10] Schütz L. Long range transport of desert dust with special emphasis on the Sahara. Annals of the New York Academy of Sciences, 1980, 338: 515- 532.

[11] Cotham W E Jr, Bidleman T F. Estimating the atmospheric deposition of organochlorine contaminats to the Arctic. Chemosphere, 1991, 22(12): 165- 188.

[12] Rochman C M, Hoh E, Kurobe T, Teh S J. Ingested plastic transfers hazardous chemicals to fish and induces hepatic stress. Scientific Reports, 2013, 3: 3263.

[13] Mateos J C R. The case of the Aznalcóllar mine and its impacts on coastal activities in Southern Spain. Ocean & Coastal Management, 2001, 44(1/2): 105- 118.

[14] Naylor R L, Goldburg R J, Primavera J H, Kautsky N, Beveridge M C M, Clay J, Folke C, Lubchenco J, Mooney H, Troell M. Effect of aquaculture on world fish supplies. Nature, 2000, 405(6790): 1017- 1024.

[15] Qiu J. Chinese survey reveals widespread coastal pollution. Nature, 2012, doi: 10.1038/nature.2012.11743.

[16] Cicin-Sain B, Knecht R W, Jang D, Fisk G W. Integrated coastal and ocean management: concepts and practices. Washington DC: Island Press, 1998.

[17] 孫悅民, 寧凌. 海洋資源分類體系研究. 海洋開發與管理, 2009, 26(5): 42- 45.

[18] 王明華. 《中國海洋發展報告(2014)發布》我國海洋資源利用率偏低. 水資源研究, 2014, (4): 40- 40.

[19] Hoegh-Guldberg O. Climate change, coral bleaching and the future of the world′s coral reefs. Marine and Freshwater Research, 1999, 50(8): 839- 866.

[20] Rice J, Smith A D M. Ecosystem-based management: opportunities and challenges for application in the ocean forest // Rossi S, Bramanti L, Gori A, Orejas Saco del Valle C, eds. Marine Animal Forests. Switzerland: Springer, 2015: 1- 25.

[21] 劉慧, 蘇紀蘭. 基于生態系統的海洋管理理論與實踐. 地球科學進展, 2014, 29(2): 275- 284.

[22] 丘君, 趙景柱, 鄧紅兵, 李明杰. 基于生態系統的海洋管理: 原則、實踐和建議. 海洋環境科學, 2008, 27(1): 74- 78.

[23] 任海, 鄔建國, 彭少麟, 趙利忠. 生態系統管理的概念及其要素. 應用生態學報, 2000, 11(3): 455- 458.

[24] Grumbine R E. What is ecosystem management? Conservation Biology, 1994, 8(1): 27- 38.

[25] Arkema K K, Abramson S C, Dewsbury B M. Marine ecosystem-based management: from characterization to implementation. Frontiers in Ecology and the Environment, 2006, 4(10): 525- 532.

[26] Layzer J A. The purpose and politics of ecosystem-based management // Weinstein M P, Turner R E, eds. Sustainability Science. New York: Springer, 2012: 177- 197.

[27] Slocombe D S. Lessons from experience with ecosystem-based management. Landscape and Urban Planning, 1998, 40(1/3): 31- 39.

[28] 徐曉紅, 宋永剛, 宋倫, 李斌, 李愛. 基于生態系統的管理: 概念、原則、目標和應用. 河北漁業, 2014, (6): 58- 65.

[29] McLeod K L, Lubchenco J, Palumbi S R, Rosenberg A A. Scientific consensus statement on marine ecosystem-based management. Compass, 2005, (2004): 1- 21.

[30] 裘婉飛, 劉巖. 中國實現2030海洋可持續發展目標的趨勢淺析. 環境與可持續發展, 2016, 41(1): 44- 45.

[31] Lu Y L, Nakicenovic N, Visbeck M, Stevance A S. Five priorities for the UN sustainable development goals. Nature, 2015, 520(7548): 432- 433.

[32] 曹智, 閔慶文, 劉某承, 白艷瑩. 基于生態系統服務的生態承載力: 概念、內涵與評估模型及應用. 自然資源學報, 2015, 30(1): 1- 11.