自出版概念探析:基于社會分析的視角

李唯梁

摘要:本文從社會分析的視角出發,認為自出版概念的實質內涵是,由于作者取代了傳統出版商的職能,從而使同一個主體(即作者)貫通了創作和出版兩個環節,并且在這一職能替代和消解了產業鏈重組過程中出版商的獨立地位。自出版中“自”的內涵可以進一步分解為“六個自”:自創作品、自持版權、自籌資金、自主經營、自擔風險、自享收益,其中“自持版權”起著關鍵作用。在上述分析的基礎上,文章結合“場域”“資本”等概念工具,從理論層面探討了如何使自出版概念與中國語境相兼容,以期為討論中國自出版現象打開合理的話語空間。

關鍵詞:自出版;社會分析;版權;出版產業

一、引言

自出版(self publishing),也稱自助出版,是指在沒有正式出版商參與的情況下,由作者自己出版圖書或媒體產品的出版活動形式。進一步的解釋是,在自出版條件下,由作者掌控出版的全流程。以圖書產品為例,包括封扉設計、版式設計、定價、發行、營銷和公關等,作者既可以親力親為,也可以將全部或部分工作外包給開展相關服務的公司。

應該說,按照上述定義,“自出版”這一概念內涵清晰,沒有什么不好理解之處,在出版實踐中也容易辨別。但由于中國出版體制和政策環境的特殊性,將這一概念運用到中國出版業時,卻產生了引發爭議、惹人質疑的適用性問題。爭議和質疑的焦點在于自出版定義中“沒有正式出版商參與”的表述上。這是因為,我國《出版管理條例》第九條明確規定:“報紙、期刊、圖書、音像制品和電子出版物等應當由出版單位出版。本條例所稱出版單位,包括報社、期刊社、圖書出版社、音像出版社和電子出版物出版社等。”也就是說,只有獲得國家授權許可、具備相應條件和資質的出版單位才能從事出版活動。這意味著,在我國出版圖書、音像和電子出版物是不可能沒有掌握著出版專有權的出版單位“參與”的,這便與白出版“沒有正式出版商參與”的核心特征產生了矛盾。

由此而來的問題是:在中國,自出版這一概念是否存在有效的話語空間呢?甚至它是不是一個“偽概念”呢?本文并不打算另辟蹊徑提供關于自出版的新定義(因為如前所述,自出版的內涵是清晰的),而是嘗試超越形式層面的、偶然性的(contingent)、語境化的(contextual)限定條件,將此概念納入到一個更加廣闊、更為普遍的分析框架之中,由此挖掘其深層次的、實質性的內涵;繼而從此實質內涵出發,探討其與中國出版語境相兼容的途徑,最終為討論中國的自出版現象打開合理的話語空間。

二、作為社會生產實踐活動的出版

怎樣將自出版概念置于一個更加廣闊、更為普遍的分析框架之中呢?這首先可以從一般的出版概念出發。人們可以從很多角度認識、定性出版活動。例如,在跨國、跨媒體經營的巨型集團中的管理層看來,出版是集團業務的一個部門和分支,要為盈利指標作出適當貢獻;編輯會認為出版不過是自己日常工作中一系列操作環節和程序的排列組合;作者和讀者會將出版視為表達觀點、交流思想、傳播知識和文化的一種手段;等等。

可以說,上述舉例都是“從較為主觀的角度討論出版的商業活動、流程和系統。另一種更寬泛的方法是將出版置于一組相互交叉的活動之中加以討論,從更廣的背景理解出版本身。”怎么理解“一組相互交叉的活動”和“更廣的背景”?筆者認為,這意味著將出版放到一般社會生產的背景下以及人們彼此關聯的生產活動中予以審視。遵循這樣一種“社會分析”的思路,可以說無論處于何種社會制度下(封建制度、資本主義制度或社會主義制度),也無論采取何種經濟運行和資源配置方式(習俗經濟、指令經濟或市場經濟),出版都是人類的一項象征性/符號性(symbolic)社會生產實踐活動,甚至在相當長一段時期內(指象征/符號復制技術尚處于“鉛與火”的機械工業時代),它還是所謂“社會化大生產”的典型代表之一。

出版是一種象征性/符號性活動比較好理解——畢竟它是在人類文化、精神和智力層面開展的行為,該如何理解出版的社會生產實踐屬性呢?馬克思指出:“為了進行生產,人們相互之間便發生一定的聯系和關系;只有在這些社會聯系和社會關系的范圍內,才會有他們對自然界的影響,才會有生產……生產關系總和起來就構成所謂社會關系,構成所謂社會,并且是構成一個處于一定歷史發展階段上的社會,具有獨特的特征的社會。”具體到出版,我們說,作為一項社會生產(或曰社會化生產)實踐活動,出版在個體、分散、割裂的條件下是很難完成的,它必須突破自然、非社會的狹窄限制,調動起社會上方方面面的要素資源(如創新性作品、資金、勞動力、印制材料等),使人們相互之間“發生一定的聯系和關系”,開展社會化的分工協作,才能大規模、高效率地完成。下面以常見的市場經濟方式為例,試著具體說明“作為社會生產實踐活動的出版”的含義。

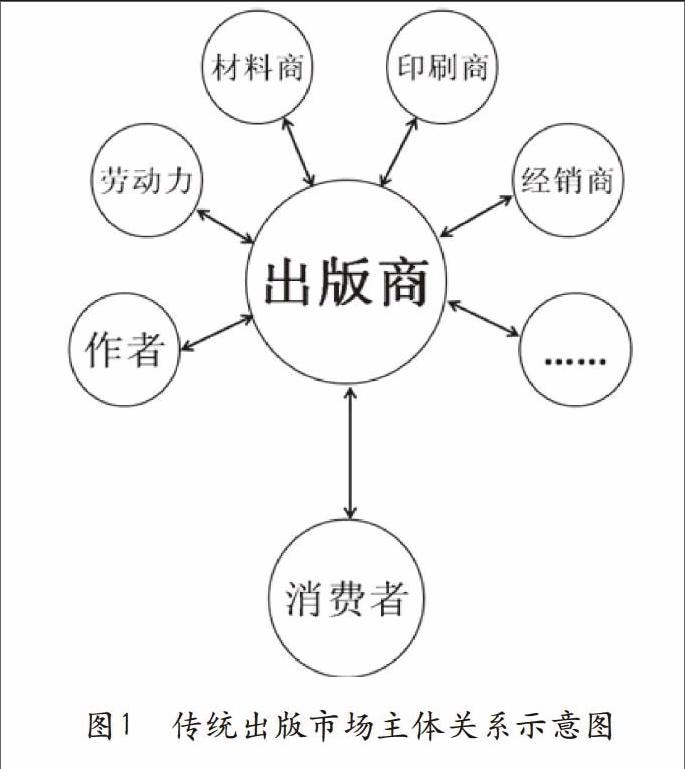

圖1是傳統出版的典型模式,其中的“圈”代表一種市場主體,“箭頭”代表不同市場主體問形成的交換關系。出版商(有時也稱作“發行人”)作為出版領域的投資者和生產環節的組織者,由其負責籌措資本、聚集生產要素、組織協調生產并最終占有出版商品,因而自然占據著示意圖的中心位置。圖1上半部分呈現的是生產主體問的關系,在市場經濟條件下,出版商通過市場交易與其他生產要素提供者兩兩構成—對雙向關系,例如通過稿酬的形式從作者那里獲取作品的版權,通過工資的形式與編輯、發行等專業勞動力結成雇傭勞動關系,通過貨幣支付的形式從材料商和印刷商那里購買出版材料(如紙張、油墨)和印刷服務,通過讓與折扣的形式從經銷商那里獲得發行服務。當然,出版商還可能與銀行、房屋所有人、版權代理人等各種市場主體形成借貸、租賃、代理等各種關系。圖1下半部分呈現的是銷售關系,出版商將生產出來的出版商品賣給消費者(可能是機構消費者,如圖書館,也可能是個體消費者,如讀者),從而收回成本,賺取利潤,扣除個人消費部分外用于投資和積累,以維持再生產或擴大再生產。可以看到,無論從生產資料的使用、生產過程還是產品交換來看,出版活動都體現出了鮮明的社會生產實踐特征。

三、自出版概念的實質內涵

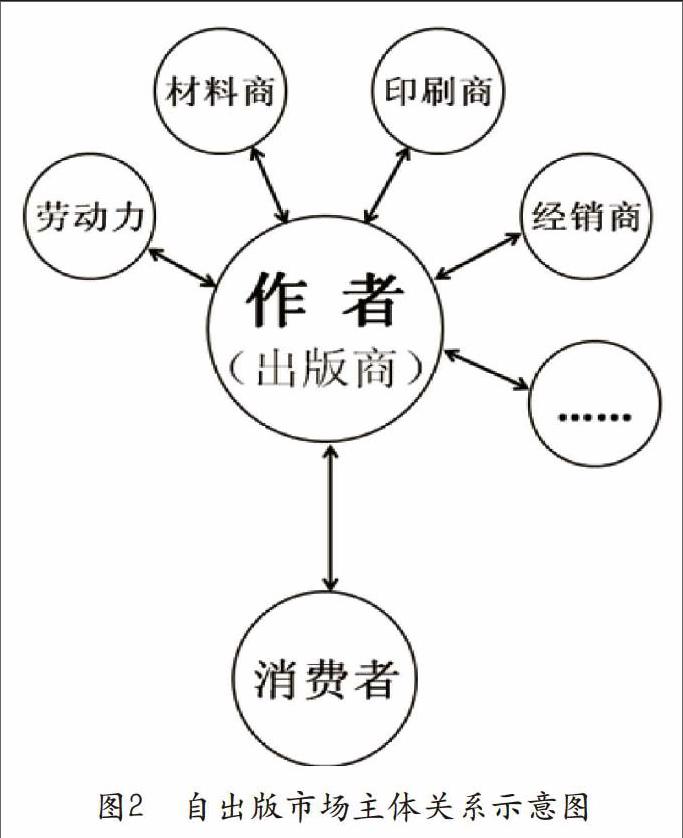

在明確了出版的“象征性/符號性社會生產實踐活動”本質的基礎上,我們可以試著闡述自出版概念的實質內涵。在此仍然通過一個圖示來對比說明(見圖2)。

圖2與圖l相比,不同之處有三點:第一,“作者圈”的位置發生了變化——從邊緣移動到了中心;第二,“出版商圈”消失不見了,被整合到了“作者圈”之中;第三,“作者圈”和“出版商圈”之間的雙向箭頭不見了。這些變化背后隱藏的含義是,在自出版條件下:其一,作者取代出版商占據了在各市場主體中的中心位置;其二,出版商不再是一個獨立的市場主體,其角色和功能被吸收、整合到作者身上。這就意味著,在自出版的定義中,所謂“沒有正式出版商參與”并不僅僅是說沒有正式出版商的“形式參與”,而是壓根摒棄了正式出版商的“實質參與”,甚至于“出版商”這一概念都變得沒有意義了;其三,作者與出版商之間不復存在圍繞版權要素形成的交易關系。在傳統的出版模式中,作品的創作和出版是兩個環節,由兩個市場主體各司其職,前者的實施者和責任人是作者,后者的實施者和責任人是出版商,他們之間的關系靠前者轉讓作品版權給后者、后者出版作品從而賦予前者以收益(不僅包括經濟收益,還包括榮譽、地位等象征收益)這種市場交易來維系。然而在自出版模式中,版權交易雙方中的一方(出版商)消失了,因而不復存在版權轉讓過程。

按照上述分析,我們可以說,由于作者取代了傳統出版商的職能,從而使同一個主體貫通了出版產業鏈中的兩個環節——創作和出版,并且在這一職能替代和產業鏈重組過程中消解了出版商的獨立地位,這才是自出版概念的實質內涵,也是其區別于傳統出版的本質所在。我們可以將自出版中“自”的內涵進一步分解為“六個自”:自創作品、自持版權、自籌資金、自主經營、自擔風險、自享收益。其中,“自持版權”是“六個自”中最為關鍵的一環。我們知道,版權是一種所有權,其市場價值在于獲利,而為了保證版權的“可獲利性”,它在市場上必須處于一種排他性的、競爭性的獨占壟斷狀態(當然是指版權仍處于有效期內)。在傳統出版中,這種“版權獲利權”一般由作者轉讓給出版商,其法律標志是作者與出版商簽訂出版合同。但在自出版條件下,正是“自持”決定性地區別于“轉讓”,從而接合起(之前的)作品創作和(之后的)資金籌集兩個環節,避免了版權作為一種所有權在不同主體間的轉移與過渡程序。版權的實際持有者自然成為版權資源的投資者和開發者(“自籌資金”),而“自主經營”“自擔風險”“自享收益”則是投資主體所要求的權、責、利三權統一體的邏輯延續。

四、中國語境下的自出版

從社會分析入手對自出版概念實質內涵的挖掘和揭示,為我們重新認定自出版活動提供了指南。例如,我們似乎不必再拘泥于定義中“沒有正式出版商參與”的字面表述作為判斷某一出版行為是否為自出版的標準,這樣一來,便為我們審視中國語境下的自出版開辟了道路和空間。本文暫時不討論中國出版業中多領域、多形式的自出版實踐,僅從理論層面做一抽象概括,看看如何使自出版概念與中國語境相兼容。

為了分析的便利,筆者借助了幾個社會學概念和范疇。首先是“場域”(field),雖然這一術語很早就被引入到社會科學之中,但真正使其系統化、完善化,成為社會分析中一個極富啟發性工具的還是法國社會學家皮埃爾·布爾迪厄。在布爾迪厄看來,場域指代一個結構化的社會空間(structured space),它有著自己獨特的運作法則和力量關系,這些法則和關系獨立于政治和經濟條件。場域的結構樣貌取決于場域中每一個行動者所占據的位置關系,而行動者的位置分布又取決于他所掌握的“資本”(capital)數量和種類。這又引入了“資本”的概念。資本既是一種資源(resource),指社會行動者在場域中獲得行動力和影響力所需憑借的東西,又是一種利益(stake),指社會行動者的行動目的是獲得更多的資本。

同樣地,我們可以把出版看作一個“場域”,其中有大大小小、林林總總的參與者和競爭者,他們根據所掌握的不同資本數量和種類在場域內參與競爭,競爭的結果難免產生地位的分化,進而這種地位的差異分布呈現出一種結構性的空間特征。那么,出版場域都包含哪些“資本形式”呢?英國社會學家約翰·湯普森將其分為五種:經濟資本、人力資本、智力資本、象征資本和社會資本。

經濟資本指的是不斷積累起來的金融資源,包括股票、設備及出版商可以直接(在他們自己的賬戶中)或間接(他們能夠利用總公司的資源或者從銀行及其他機構所得到的資金)獲得的資本儲備。人力資本是指公司所雇用的員工及他們所具備的知識、技術和專業技能。社會資本是指社會關系網及長期以來個人或組織所建立起來的與外界的聯系。智力資本(或叫知識產權)由下列權利構成:出版者所擁有或控制的智力內容的權利;出版者通過與作者或其他實體簽訂合約而獲得的權利;通過出版或售賣一些附屬權利而獲得的權利。象征資本是指出版社所積累的社會聲望及地位。

可以說,上述五種資本形式在各國的出版場域中具有共性,然而,具體到中國的出版場域,基于它獨特的“運作法則”,似乎有必要再增加一種,我們可以概念化為“合法化資本”。這樣一種資本形式是指,根據我國的出版體制和政策約束,場域中的一部分參與者和競爭者(國有出版單位)壟斷了圖書、音像和電子出版物的出版權,其他參與者和競爭者要想憑借合法的產品進入場域,參與競爭,就不得不與國有出版單位進行合作,以其他資本換取“入場資格”,所以筆者稱其為“合法化資本”。因此,中國的出版場域呈現出六種資本形式共存的結構,如圖3所示。

我們回到本文的主題——自出版。可以看到,在我國現有的出版體制和政策條件下,由作者代行出版商職能、以個人名義出版的作品同樣面臨著“合法化”的問題,也不得不與國有出版單位進行合作,所以也存在“合法化資本”的形式,圖3描述的中國出版場域“六維資本形式結構”對中國自出版也是同樣適用的。

這樣,通過引入場域和資本兩個概念,在理論上盡可能兼顧了中國語境的特殊性和自出版概念的普遍性。一方面,從特殊性著眼,由于中國出版場域獨特的“運作法則”(或曰“場域邏輯”),產生了一種獨特的資本形式——合法化資本,該資本形式的來源條件、內在性質、所屬分布、作用方式等都有著不同于其他資本形式的特殊性,它是在中國語境下開展自出版活動所無法忽視的;另一方面,從普遍性著眼,就“合法化資本”作為行動者參與場域競爭所需的一種資源,且可以與其他資本形式進行交換、轉化而言,它又有著作為場域資本的一般特點,也不必因為它的存在就徹底取消自出版在中國語境中的合理性——無論是實踐層面還是理論層面。

五、結語

本文從社會分析的視角出發,力圖跳出字面的迷霧和歧義,深入挖掘自出版概念的實質內涵。通過闡述出版的“社會生產實踐活動”屬性,筆者認為自出版概念的實質內涵是,由于作者取代了傳統出版商的職能,從而使同一個主體(即作者)貫通了創作和出版兩個環節,并且在這一職能替代和產業鏈重組過程中消解了出版商的獨立地位;并進一步將自出版中“自”的內涵分解為“六個自”:自創作品、自持版權、自籌資金、自主經營、自擔風險、自享收益。

在揭示了自出版概念的實質內涵后,筆者以此為出發點,從理論抽象層面借助“場域”“資本”等社會學概念,提出了中國出版場域的“六維資本形式結構”,以此兼顧概念的普遍性和語境的特殊性,從而為探討中國自出版現象開拓合理的話語空間。