一五九○年代的朝鮮戰爭(上)

樊樹志

看了題目中的“一五九○年代”,也許有的讀者會發出疑問,是否“一九五○年代”的筆誤?非也,在下寫的真是一五九○年代的朝鮮戰爭。

十六世紀的東北亞是一個是非之地,中國、日本、朝鮮之間的關系錯綜復雜。萬歷二十年(1592)至萬歷二十六年(1598),日本統治者豐臣秀吉發動了侵略朝鮮的戰爭,持續七年之久。

由于立場不同,各方對這場戰爭的稱呼截然不同。

日本方面大多稱為“文祿·慶長之役”(按:文祿、慶長是日本的年號),例如池內宏寫的《文祿·慶長之役》(1914)、中村孝榮寫的《文祿·慶長之役》(1935)、石原道博寫的《文祿·慶長之役》(1963),當然也有日本學者直呼為“朝鮮侵略”的,例如岡野昌子寫的《秀吉的朝鮮侵略和中國》(1977)。

朝鮮方面則稱為“壬辰丁酉之倭亂”(按:壬辰即萬歷二十年,丁酉即萬歷二十五年),強調的是本國軍民如何抗擊倭亂,直至取得勝利。

明朝皇帝應朝鮮國王請求,出兵援助,對這場戰爭的稱呼自然不同。例如茅瑞徵《萬歷三大征考》稱為“東征”;谷應泰《明史紀事本末》寫這場戰爭的始末,題目是“援朝鮮”;張廷玉奉敕纂修的《明史》則稱之為“御倭”“救朝鮮”。

本文不再沿用上述稱呼,徑直寫作一五九○年代的朝鮮戰爭。

一、“假道入明”的“大東亞構想”

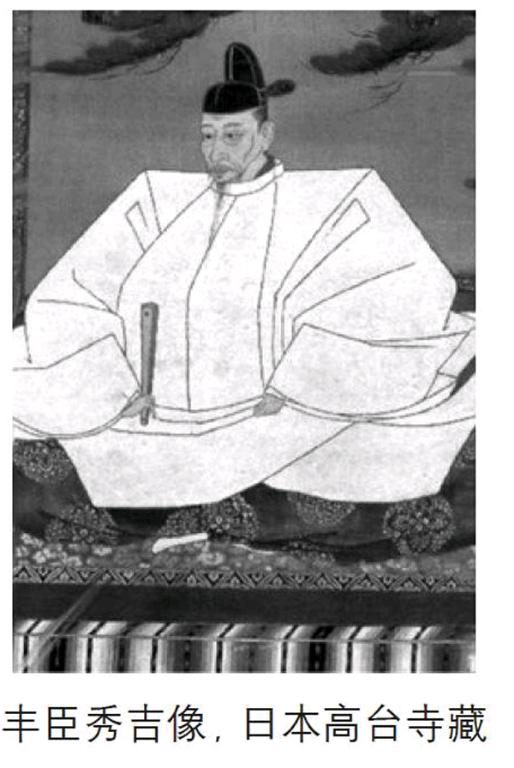

豐臣秀吉是尾張國愛知郡中村人,在織田信長部下轉戰各地,稱羽柴氏。一五八三年,出身寒微的秀吉被天皇任命為“關白”(輔佐大臣),賜姓豐臣。經過多年戰爭,豐臣秀吉統一全國,逐漸形成野心勃勃的“大東亞構想”,第一步就是吞并朝鮮。

據日本學者研究,豐臣秀吉出兵朝鮮之目的,是利用朝鮮為跳板,“假道入明”,侵占中國,實現其“大東亞構想”。鈴木良一援引“前田家所藏文書”,披露了豐臣秀吉在日本天正二十年(1592)的一封信,其中提及構建以北京為首都的“大東亞帝國”的夢想,現在已經眾所周知。三田村泰助認為,豐臣秀吉征服明朝的構想,客觀背景是東亞局勢的變化導致明朝國際地位低下,主觀背景則是豐臣秀吉統一全國后出現的戰爭體制。豐臣秀吉出任“關白”后,在書簡中署名時,常用假名(日文字母)書寫“てんか”,這個詞不僅意味著“殿下”,還具有“天下”的意思,野心勃勃地想統治世界。中田易直認為,豐臣秀吉在推進國內統一政策的過程中,已經顯示出強硬的威脅外交傾向。天正二十年(1592)的“唐入”(按:意為侵入中國)圖謀,是其吞并全世界計劃的一部分。天正十九年(1591)敦促呂宋島朝貢的文書,反映了這種外交性格。其中說:“自壯歲領國家,不歷十年,而不遺彈丸黑子之地,域中悉統一也。遙之三韓、琉球,遠邦異域款塞來享。今也欲征大明,蓋非吾所為,天所授也。”

這個意欲雄霸天下的豐臣秀吉,中國史籍稱為平秀吉。谷應泰《明史紀事本末》這樣介紹他:

平秀吉者,薩摩州人仆也。始以魚販臥樹下,有山城州倭渠名信長,居關白職位,出獵遇(平秀)吉,欲殺之,(平秀)吉善辯,信長收令養馬,名曰木下人。信長賜予田地,于是為信長畫策,遂奪二十余州。會信長為其參謀阿奇支刺殺,(平秀)吉乃統信長兵,誅阿奇支,遂居關白之位,因號關白,以誘劫降六十六州。

與谷應泰同時代的歷史學家萬斯同所寫的《明史》,對平秀吉的描寫更為詳細:

秀吉,太清平盛家奴。一日販魚醉臥樹下,遇舊關白信長出獵,欲殺之,秀吉口辯,留令養馬,曰木下人。因助信長奪二十余州。會信長為參謀阿奇支刺死,秀吉統信長兵,誅阿奇支,遂居關白之位。誘六十六州,分為二關,東曰相板,西曰赤門,各船數千艘。后遂廢倭王山城君,自號大閣王,改元文祿,以義子孫為關白。關白如漢大將軍,大閣如國王,上又有天王(天皇),自開辟以來相傳至今,不與國事,惟世享供奉而已。每年元旦,王率大臣一謁天王(天皇),他時并不相接。秀吉筑城四座,名聚快樂,院內蓋樓閣九層,粧黃金,下隔睡房百余間,將民間美女拘留淫戀。嘗東西游臥,令人不知。

就是這樣一個為明朝士大夫所蔑視的人,一時間把東北亞攪得四鄰不安。萬歷二十年(1592),豐臣秀吉派遣小西行長、加藤清正、黑田長政等將領,號稱率領二十萬大軍出征朝鮮。日本軍隊的兵力配置,徑直稱為“征明軍力編制”,以朝鮮為跳板,覬覦中國的圖謀昭然若揭。具體兵力如下:

第一軍,小西行長等,一萬八千七百人

第二軍,加藤清正等,兩萬兩千八百人

第三軍,黑田長政等,一萬一千人

第四軍,島津義弘等,一萬四千人

第五軍,福島正則等,兩萬五千人

第六軍,小早川隆景等,一萬五千七百人

第七軍,毛利輝元,三萬人

第八軍,宇喜田秀家,一萬人

第九軍,羽柴秀勝等,一萬一千五百人

四月十三日,日軍在朝鮮釜山登陸,然后分兵三路,向北直指京城。中路小西行長,東路加藤清正,西路黑田長政,勢如破竹向北進襲。據朝鮮柳成龍《懲毖錄》記載,天下太平二百年之后,突遇戰爭,君臣束手無策,百姓逃亡山谷,守土者望風投降。朝鮮國王沉湎于享樂,疏于防務。日軍從釜山登陸二十天后,就攻陷了王京(漢城),俘虜了兩名王子及陪臣。國王從王京逃往開城。日軍迫近開城,國王北渡大同江,逃往平壤。八道幾乎全部淪陷,國王向明朝求援的使節絡繹于道。

李光濤《朝鮮“壬辰倭禍”釀釁史事》寫道:

豐臣秀吉事先已明示動兵日期,作為試探朝鮮態度之計,可噬則噬,可止則止。然而朝鮮方面猶欲茍冀無事,唯以遷就彌縫為國策,勿致生釁。這樣的措置,直與睡熟了一般。因而豐臣秀吉愈加生心,知道朝鮮易與,說道:“是何異斷睡人之頭乎?”由這一句話,可見其時朝鮮不免有些處置失策了。

據日本學者研究,豐臣秀吉獲悉已經攻占朝鮮王京的消息,把征服明朝提上了議事日程,提出了二十五條所謂“大陸經略計劃”,其要點是:擬把天皇移行至北京,日本的天皇擬由后陽成天皇的皇子良仁親王或皇弟智仁親王出任,豐臣秀吉自己擬移駐日明貿易要港寧波。

五月上旬,遼東巡撫郝杰(字彥甫,號少泉,山西蔚州人)向兵部報告:據朝鮮國王咨稱,本年四月十三日,有倭船四百余只,從大洋掛篷,直犯朝鮮,圍金魚山鎮地方,本鎮將領等督兵交戰,戝勢方熾,鎮城外人家盡被燒毀。兵部把這一軍情奏報皇帝,皇帝當即指示:“這倭報緊急,你部里便馬上差人,于遼東、山東沿海省直等處,著督撫鎮道官,嚴加操練,整飭防御,毋致疏虞。”

對于突如其來的形勢劇變,有些官員疑惑不解,甚至懷疑其中有詐。朝鮮李朝《宣祖實錄》的有關記載耐人尋味:

壬辰五月戊子……時變起倉卒,訛言傳播遼左,煽言朝鮮與日本連結,詭言被兵。國王與本國猛士避入北道,以他人為假王,托言被兵,實為日本向導。流聞于上國,朝廷疑信相半。兵部尚書石星密諭遼東遣崔世臣、林世祿等,以探審賊請為名,實欲馳至平壤,請與國王相會,審其真偽而歸。

六月癸巳,天朝差官崔世臣、林世祿等,以探審賊請道平壤,上以黑團接見于行宮。先問皇上萬福,仍言彼邦不幸,為賊侵突,邊臣失御,且因升平既久,民不知兵,旬日之間連陷內邑,勢甚鴟張。寡人失守宗祧,奔避至此,重勞諸大人,慚懼益深。

蓋是時天朝聞我國嘗有與倭通信之事,且因浙江人誤聞貢騙(與日本)等語,不知其為倭買去而詐言其受貢也,方疑我國之折而為倭。及聞關白平秀吉大起兵侵攻朝鮮,以為我國之向導。

這種疑慮并非空穴來風。據日本學者北島萬次說,一五九○年(萬歷十八年,宣祖二十三年,天正十八年)十一月,豐臣秀吉在聚樂第接見朝鮮通信使一行。通信使祝賀豐臣秀吉統一全國,豐臣秀吉則想把他們當作服屬使節,讓他們帶回的“答書”,明確提出要朝鮮國王充當“征明向導”。豐臣秀吉通過各種途徑篡奪日本國王的權位,陰謀席卷琉球、朝鮮,吞并中國。同年十一月,明朝確認豐臣秀吉“征明計劃”的真實性,加固了沿岸的防備。

在朝鮮戰爭爆發的初期,由于得到確切情報,不少官員已經洞察豐臣秀吉“假道入明”的圖謀。

山西道御史彭好古在奏疏中明確指出,日本出兵朝鮮,目的是“坐收中國以自封”。他說:“倭奴緊急,患在剝膚,正壯士撫膺之秋,臣子旰食之日。據報四百余船,即以最小者概之,已不下十萬余眾。以勁悍之賊,起傾國之兵,度其意料,必置朝鮮于度外,而實欲坐收中國以自封也。然不遽寇中國,而先寇朝鮮者,懼躡其后也。且以十萬之眾,勢如泰山,朝鮮國小,坐見臣服,然后橫行中國,何所不適哉!誠使以朝鮮為后援,以諸島為巢穴,東風順則可徑達登萊,稍轉南則可徑達永平,再轉而東則可徑達天津,又再轉而東南則可徑達兩淮。并力入犯,難與為敵。”因此,他提出了上中下三個對策:“今日御倭之計,迎敵于外,毋使入境,此為上策;拒之于沿海,毋使深入,是為中策;及至天津、淮揚之間,而后御之,是無策矣。”

兵科給事中劉道隆也指出,日本此舉圖謀“先并朝鮮,而后犯中國”。他說:“往者倭奴入寇,多在東南財賦之地,故乘風寇掠,滿欲則歸。今先并朝鮮,而后犯中國,且以大兵直搗西北之區,則其志不在小矣。倘朝鮮不支,必乘勝圖內。而我之勢分力寡,恐難為敵。兵法曰:以虞待不虞者勝。安可坐視以望其僥幸耶!”

禮科給事中張輔之說:“即今朝鮮不守,禍切震鄰,倭船四百,眾可十萬,朝鮮財物不飽其欲,必不安于偏舟海島之間。”

遼東巡按御史李時蘗說:“倭寇猖獗,萬分可虞。先是,許儀后傳報,倭奴先收高麗,再議內犯。今已破朝鮮,蓋鑿鑿左驗也。”

這是日本侵略朝鮮初期,明朝官方的反應,預判日本如此興師動眾,絕不會以吞并朝鮮為滿足,進犯中國才是它的根本目的。隨著事態的進展,越來越多的官員認識到這一點。以“經略”名義東征的宋應昌在給部下的書信中說:“關白(秀吉)本以庸販小夫,襲奪六十六島,方虛驕恃氣,非惟目無朝鮮,且不復知有中國。觀其遣巨酋行長等輩,率領兵眾,奪據平壤、王京,分兵旁掠八道,為窺犯中原之本。” 工科給事中王德完在一份奏疏中說:“倭奴興兵朝鮮,原欲入犯中國。許儀初寄書內地云:‘關白(秀吉)欲上取北京,稱帝大唐;又云:‘(關白)善詐和假降以破敵國。即遐邇市井之人,且有先知矣。”

由此可見,豐臣秀吉發動朝鮮戰爭之目的,意在“假道入明”,是確鑿無疑的。但是,為什么日軍六月十五日攻占平壤以后,不再北上?市村瓚次郎《東洋史統》分析日軍攻占平壤后不再北進的原因,首先是日本海軍的失利,朝鮮海軍在李舜臣指揮下,在巨濟島玉浦沖之戰、閑山島之戰大敗日軍。據《懲毖錄》記載,李舜臣發明的龜甲船,外層包裹鐵甲,前后左右布滿火炮,橫沖直撞,行動自如,日本兵船一碰上龜甲船,立即粉身碎骨。其次是朝鮮各地義兵蜂起,慶尚道、忠清道、全羅道、京畿道等地的官吏、軍人、學者紛紛組織義軍,抗擊日軍,使日軍深感兵力不足,捉襟見肘。

但是這些都不足以扭轉戰局,朝鮮形勢岌岌可危。

二、“朝暮望救于水火中”

萬歷皇帝朱翊鈞接到朝鮮國王派官員送來的報告,得知朝鮮國王處境危險,存沒未保,向兵部發去諭旨:“朝鮮危急,請益援兵,你部里看議了來說。王來,可擇一善地居之。”這是皇帝首次就朝鮮戰爭表態,要求兵部籌劃出兵援助,接納朝鮮國王避難等事宜。

根據皇帝的指示,兵部于七月十八日召集五府、九卿及科道官會議,商量對策。各位高官的發言,由兵部尚書石星根據記錄整理后,呈報皇帝。這個會議紀要的調子可謂五花八門。

定國公徐文璧等元老說:“倭克朝鮮,出師備援允為良策,但緩急之間須酌時而行之。”意思是,出兵援朝應當選擇恰當時機,不可冒失。

吏部尚書孫鑨、吏部侍郎陳有年、陳于陛說:“征倭大臣之遣,誠攻心伐謀上策。但我師地形未習,饋運難繼,未可輕議深入。”作為主管人事的高官,這三人似乎不主張貿然出兵。

戶部尚書楊俊民說:“江海遼闊,險夷難測,芻餉艱難,莫若煥發綸詔,宣諭朝鮮臣民,號召義兵光復舊國。該國素無火器,聞山東巡撫制造殊多,相應頒給。”作為主管財政經濟的高官,首先考慮的是一旦出兵,糧餉供給頗為困難。不如提供一些火器,幫助朝鮮義兵光復舊國。

刑部尚書孫丕揚說:“沿海督撫宜增備倭敕書,令其畫地分防。順天十路有游兵營,保定六府有民奇兵營,山東有備倭衛。再選曾經倭戰之將,令其教習水戰。”只字不提出兵援朝,傾向于防守,加強沿海各地的防衛,準備打擊從海上入侵之敵。

都察院左都御史李世達談得最為具體詳細,頗為深謀遠慮:“大臣征倭,義不容已,但揆時度勢,施為宜有次第計。倭奴劫掠已滿,不久必歸,若仍在平壤等處,似宜只遵前旨行,令遼左督撫鎮將先發去兵馬二枝,或再添一枝。擇謀勇將官多裹糧餉,徑入其境,協同彼中各道勇將精兵,相機戮力,共圖剿殺。或就近伏兵要害,擊其惰歸,宜無不勝。即果使倭奴竊據朝鮮兩都,住而不起,而國王既來內附,彼中無主,人心無所系屬,似必先宣諭國王,令彼中忠義陪臣急擇本王子弟宗族之賢者,權署國事,多方號召各道豪杰,戮力勤王,亟圖恢復。然后我乃選遣大將,率領精兵,水陸并進,務求殄滅,諒亦無難。又須先將應用兵馬、船只、芻餉作何處備,必皆充裕,乃可遣將。而今之計,惟宜亟行遼左鎮撫,多差的當人役,速詣朝鮮,偵探倭奴去住消息,不時馳報,以為進止。”他認為征倭援朝是義不容辭之舉,做好兵馬、船只、芻餉等準備工作,對敵情有充分了解之后,派遣大將率領精兵,入朝作戰,務求殲滅倭奴。

大理寺卿趙世卿說:“朝鮮恭順有年,一旦倭奴蹂躪至此,即遣官帥師征討,以存亡國,以固藩籬,亦自長策。但倭奴新破朝鮮,中情遽難盡知,遣官征討未可輕議。”他贊同發兵征討,但目前情況不明,不可輕舉妄動。

吏科都給事中李汝華等說:“大臣深入征倭,地形不習,兵餉難繼,勢必不可遣。”他們的意見很干脆,不同意發兵征討。

河南道御史傅好禮等說:“倭奴不圖金帛子女,竊據朝鮮,似有異志。矧關白以匹夫竊國,又兼并多國,遂破朝鮮。此亦勁敵,宜遣文武大臣經略,不宜據議征討,深入彼境。等因為照,以全取勝者帝王之兵,推亡固存者天朝之誼。”他們的觀點有點猶豫不決,主張派遣文武大臣前往“經略”,但不贊成深入朝鮮“征討”。

對于以上各位大臣的發言,兵部尚書石星作如下總結:“頃該朝鮮奏報倭勢猖獗,臣等職在本兵,義當撲滅。況已陷我恭順屬國,撤我密邇藩籬,封豕長蛇,寧有紀極!若令深根固蒂,必至剝床及膚。臣等初議,特遣文武大臣稱兵征討,不獨彰我字小之仁,且以寢彼內犯之念。兵貴先聲,意蓋有在。至于道途難知、芻餉難繼,諸臣所議固為有見。念國王方寄命于我,望救甚切,彼為向導,道途不患難知;彼資糧餉軍需,不患難繼。又該臣等曾遣精細人員深入平壤,目睹倭奴招撫人民,整頓器械,名曰二十萬,實亦不下數萬。似此情形,寧容輕視!但遼東撫鎮業發兵往應,特遣文武似應有待,以遼鎮足以當之也。今據諸臣所議,言人人殊,均之忠于謀國。內如宣諭朝鮮,號召義兵,猶為振亡首策。乞賜煥發綸音,馳使面諭朝鮮國王,傳檄八道陪臣,大集勤王之師,亟圖恢復舊業。我則增遣勁兵,共圖殲滅。”石星的態度十分明確,應該發兵征討,所謂道途難知、芻餉難繼之類困難是可以克服的。但是似乎有些輕敵,以為只要遼東總兵就足以完成東征的任務。

根據廷臣的商議,以及兵部的意見,皇帝最后拍板,決定東征御倭援朝。兵部遵旨發兵,由于對敵情估計不足,只派遼東游擊史儒率領一支兵馬前往平壤,人生地不熟,又逢連日淫雨,史儒兵敗陣亡。遼東副總兵祖承訓隨后帶領三千兵馬,渡過鴨綠江前往增援,又遭慘敗,祖承訓只身逃回。初戰不利,與兵部尚書石星的輕敵有很大關系。

朝鮮國王立即向明朝皇帝發來乞援奏疏,懇乞大振兵威,刻期剿滅。他把此次倭寇侵略朝鮮的始末作了簡要回顧,然后說:“臣竊念守藩無狀,致覆邦域,失守祖先基業,棲泊一隅。欽蒙皇上仁恩,不問失職,反加存恤,遣饋銀兩,發兵應援,前后寵恩稠疊汪濊,自惟流離危迫,何幸得慈母之依,翹望闕庭,惟知感激流涕而已。臣仍念小邦將卒初敗績于海上,再敗于尚州,三敗于忠州,四潰于漢江,遂致京城不守,平壤見陷。國中形勢盡為賊據,散漫猖獗,日肆殺掠。小邦疆土殆無一邑不被禍者,海隅黎民久荷皇靈,休養生息,乃今駢罹鋒刃,肝腦涂地,慘不忍言。”最后,他提及此次明軍平壤戰敗,表達了“朝暮望救于水火之中”的迫切心境:“日前,遼東將官祖承訓等仰遵明旨,援兵救援小邦人民,威幸再蘇。不意天不助順,辱及驍將……自夏徂秋,賊鋒環逼,危亡莫保。西向引領,日望天兵早至,各道士民聞恩旨已降,歡欣奮躍,朝暮望救于水火之中。”

初戰失利的消息傳到京師,朝野為之震動。兵部懇乞皇帝迅即派遣大臣經略征倭事宜:“近得遼東鎮臣稟報,倭寇朝鮮,所過傷殘已親見,國王復自平壤避出,及其臣民流離之狀,所不忍言。關白(秀吉)爌悍,業必據為巢穴,以圖我犯,若使入堂奧而復御之,則已晚矣。今宜大加征討,預伐狂謀。伏乞圣明軫念社稷生靈安危大計,特遣素有威望、通曉兵事大臣一員,經略倭事,統領薊昌保定南北兵馬,直抵朝鮮,深入境內,大申撻伐之威。一以遏其猖狂,復存下國;一以阻其內訌,固我門庭。”皇帝接受兵部的建議,任命兵部右侍郎宋應昌(字時祥,號桐岡,浙江杭州人)為備倭經略,下達圣旨:“宋應昌便著前往薊保遼東等處經略備倭事宜,就寫敕與他,欽此。”同時任命正在寧夏平叛戰場的總兵李如松,提督薊遼保定山東軍務,刻期東征。宋應昌接到圣旨,立即表態:“臣本書生,未嫻軍旅,過蒙皇上特遣經略,臣遽承之,曷任悚惕。臣切計之,倭奴不道,奄有朝鮮,詭計狂謀,專圖內犯。遼左、畿輔外藩與之比鄰,山海關、天津等處畿輔水陸門戶,俱系要地……顧今天下承平日久,軍務廢弛,人心習于治安,玩愒已極,不大破拘攣之見,則國事終無可濟之理。”看來他對經略備倭事宜的前景并不樂觀。

宋應昌受命后,即去山海關整軍備戰,聲稱平日講求一字陣法,用兵一萬,須造車三百六十輛,火炮七萬二千門,弓弩二萬七千副,氈牌各二千面,弩箭數百萬枝,火藥鉛子難以計數,此外還要轟雷、地雷、石子、神球、火龍、火槍等火器,以及軍中一應所費,請皇上指示兵部,給與錢糧,制造備用。又請抽調“文武具備,謀略優長”的兵部職方司主事袁黃、武庫司主事劉黃裳二人,作為軍前贊畫(參謀)。調動兩名官員贊畫軍前,是不成問題的;成問題的是一下子要制造那么多的武器裝備,似乎有尋找借口的嫌疑。

御史郭實抓住把柄,彈劾宋應昌出任經略不稱職。宋應昌樂得順水推舟,于九月初七日請求辭職,理由是,既然被人懷疑“不知兵”,何以號令將士?他說:“今臣未拜朝命,知臣者目臣為不知兵,則三軍之士惑而不受令矣。臣又聞之兵法曰:疑志者不可以應敵。臣今內慚無實,外慮人言,不一心矣。以不一心之將統不受令之師,未有能濟者……臣以無我之心從虛內照,經略責任在臣實不能堪,臺臣之論原非謬也。”皇帝馬上下旨:“倭奴謀犯,督撫各守防虜地方,戰備一無所恃,且沿海數百里不相連屬,一旦有警,深為可虞,特遣經略專任責成。郭實如何又來阻撓?”

九月十三日,宋應昌再次請辭,又被皇帝駁回:“宋應昌已奉命經略,只為郭實一言,遂畏避不肯前去,沿海邊務責成何人?浮言反重于朝命,國紀何在?倭報已緊,宋應昌可即擇日行。九卿科道依違觀望,今亦不必會議。郭實懷私妄奏,阻撓國是,著降極邊雜職用。再有瀆擾的,一并究治。”

皇帝已經發話,“再有瀆擾的,一并究治”,宋應昌不敢再辭,很快領了敕書,起程趕往遼陽,履行經略的職責。一面督責沿海地方官整軍備戰,一面向朝鮮國王發去公文,回應“朝暮望救于水火之中”的呼聲。這篇由遼東總兵轉交朝鮮國王的公文寫道:

圣天子赫然震怒,命本部以少司馬秉節鉞總權衡,爰整六師,大彰九伐。謀臣如雨,運籌借箸者接踵而來;猛士如云,齒劍淬刃者交臂而至。已行閩廣浙直集戰艦,合暹羅、琉球諸國兵,掩襲日本,以搗其巢。復調秦蜀燕齊敢戰之士,并宣大山西諸鎮雄兵,深入朝鮮,以殪其眾。龍驤虎賁,長驅鴨綠江頭;雷厲風飛,直抵對馬島下。合先行會本王,以便合師夾擊……今天兵將至,恢復可期,宜收集散亡,召募勇敢,屯芻糧,扼險隘,察敵動止,相敵情形。伏天兵克日渡江,或用奇,或以正,或分道,或夾攻,務滅丑奴,廓清海岳。

三、“爰整六師,大彰九伐”

宋應昌的公文寫得氣勢如虹,“爰整六師,大彰九伐”,“龍驤虎賁,長驅鴨綠江頭;雷厲風飛,直抵對馬島下”。落實到具體行動,卻十分謹慎。因為他這個經略大臣可以支配的軍隊數量有限,已經趕到遼東的有薊州鎮兵七千五百名(馬步各半),保定鎮兵五千名(馬步各半),遼東鎮兵七千名(馬兵),大同鎮兵五千名(馬兵),宣府鎮兵五千名(馬兵)。合計二萬九千五百名。

尚未趕到的有薊州鎮兵二千九百名,山西鎮兵二千名,劉綎部川兵五千名,楊應龍播州兵五千名,延綏入衛兵三千名。合計一萬七千九百名。全部到齊也不過四萬七千四百名。而提督李如松的主力部隊還沒有趕到,入朝作戰的條件還不成熟。宋應昌不斷催促李如松盡快趕來,十月十七日寫信:“昨已亟趨遼陽,督促兵馬,整飭戰具,以候大將軍之至。”十一月二十三日寫信:“諸凡將兵、糧食、戰具,一一整飭,專候大將軍駕臨,以圖進取。”

在此期間,宋應昌所做的是大戰前的準備工作。頒布軍令三十條,主要是激勵士氣,嚴肅軍紀。其中第一條宣稱:“南北將領頭目軍兵人等,能有生擒關白(平秀吉),并斬真正首級來獻者,賞銀一萬兩,封伯爵世襲;有能生擒倭將平行長、平秀嘉、平秀次等,及妖僧玄蘇,及斬獲真正首級來獻者,賞銀五千兩,升指揮使世襲。”第二條:“中軍旗鼓等官差傳本部號令,因而誤事者,斬。”第三條:“前鋒將領遇有倭中通士說客至營,或拿獲奸細,即時解赴本部軍前,聽指揮發落。有敢私自放歸,及容隱不舉者,副將以上按軍法參治,參將以下,斬。”第四條:“各營將領有不嚴束兵士,謹防奸細,以致漏泄軍機者,自參將以下,斬。”第五條:“將士經過朝鮮地方,務使雞犬不驚,秋毫無犯,敢有擅動民間一草一木者,斬。”第六條:“官軍有狎朝鮮婦女者,斬。”如此等等。

宋應昌之所以如此嚴厲,因為他是皇帝特遣的欽差大臣,奉有圣旨“將領以下聽節制,違者以軍法從事”,且有皇帝賜予的尚方劍,可以便宜從事。黃汝亨《寓林集》,有他的“行狀”,特別提及這一細節:

詔拜公兵部右侍郎經略薊遼山東保定等處防海御倭軍務,有旨:“宋某忠勇任事,又經特遣,這事權都專責任,他督撫毋得阻撓,將領以下聽節制,違者以軍法從事。”……有中使(太監)數輩來凝視公良久去。俄而持尚方賜出:“賜經略宋某白金百兩、大紅苧絲四表里。”公叩首謝,驚喜俱集。中使耳語曰:“上命視先生福器如何?我輩道報先生風姿雄偉,須眉面目英英逼人。圣情欣悅,特有此賜。”公感極泣下,誓以身報國,即仗鉞出都門。蓋壬辰秋九月杪也。然是時經略創設,部署未定,一切甲兵、糗糧、軍器倉卒未備。公從空中辟畫,事事皆辦。

十二月初三日、初四日,先發吳惟忠領兵三千,又發錢世禎領兵二千,渡過鴨綠江,駐扎于義州、定州,等待李如松到達,發起攻擊。

十二月初八日,李如松趕到遼陽,與宋應昌會合,相互誓約“彼此同心,勿生疑二”。兩人面議,將東征軍士分為三支:中協、左翼、右翼。中協由中軍副將都督僉事楊元率領,左翼由遼東巡撫標下副總兵都督僉事李如柏率領,右翼由協守遼東副總兵張世爵率領。十二月十三日,興師東渡,直趨平壤、王京。

此次東征,適逢平定寧夏叛亂,兵力難以集中,兵部尚書石星對東征取勝沒有把握,寄希望于“招撫”,得到內閣輔臣趙志皋的支持。所謂“招撫”云云,講得冠冕堂皇一點,就是不戰而屈人之兵。為此,石星派遣市井無賴出身精通日語的浙江人沈惟敬,以游擊將軍頭銜前往平壤,探聽虛實,進行游說。關于沈惟敬其人,沈德符《萬歷野獲編》如是說:

沈惟敬,浙江平湖人,本名家支屬,少年曾從軍,及見甲寅(嘉靖三十三年)倭事。后貧落,入京師,好燒煉,與方士及無賴輩游。石司馬(兵部尚書石星)妾父袁姓者,亦嗜爐火,因與沈(惟敬)善。會有溫州人沈嘉旺從倭逃歸,自鬻于沈(惟敬),或云漳州人,實降日本,入寇被擒脫獄。沈(惟敬)得之為更姓名,然莫能明也。嘉旺既習倭事,且云關白(秀吉)無他意,始求貢中國,為朝鮮所遏,以故舉兵,不過折柬可致。袁信其說,以聞之司馬(石星)……司馬大喜,立題授神機三營游擊將軍。

十一月,沈惟敬接受石星的秘密使命前往朝鮮義州,表面上是“宣諭倭營”,進行“招撫”,實際上是尋求和平談判的可能性。到平壤城北降福山下后,立即與日軍將領小西行長會談。小西行長對沈惟敬詭稱:“天朝幸按兵不動,我亦不久當還,當以大同江為界,平壤以西盡歸朝鮮。”兩人達成休戰五十天的口頭協議。朝鮮國王接見沈惟敬,向他表示:“小邦與賊有萬世必報之仇,前日堅守五十日之約,以待天兵,今反有意許和。以堂堂天朝,豈和小丑講和乎?”沈惟敬置之不理,仍與小西行長會談,對他說:“爾國誠欲通貢,豈必假道朝鮮?敕下廷議,若無別議,必查開市舊路(按:即寧波市舶司),一依前規定奪。”李如松認為沈惟敬的做法有“辱國辱君”之罪。

李如松接到沈惟敬的報告:倭酋小西行長愿意接受封貢,請退至平壤以西,雙方以大同江為界。李如松不信此言,怒斥沈惟敬險邪,要將他斬首處死。參軍李應試說,正可將計就計,出奇兵襲擊。

經略宋應昌對頂頭上司石星的“招撫”主張,不便反對,只能保持一定的距離,可用則用。在他看來,兵不厭詐,只要能完成“經略”的使命,把倭奴趕出朝鮮,使用什么手段都可以,當然包括與戰爭并行不悖的“招撫”,這是他與石星的不同。因此他對于沈惟敬并不信任,多次提醒李如松謹防沈惟敬。在一封信中說:“許掌科書來論沈惟敬事,極詆其詐,與門下、鄙人意適相符。此人遨游二國間,須善待而慎防之。門下馭之必有妙算,不佞諄諄似為贅詞。” 在另一封信中說:“沈惟敬隨帶布花(棉布棉花)賣與平壤倭賊。但倭賊所缺者布花,今以此物與之,是借寇兵而資盜糧也……前者本部面審(沈)惟敬,見其言語錯亂,疑有未盡之情。今果若此,因小事而誤國事,罪莫甚焉。仰平倭提督即將沈惟敬、沈加旺俱留于營中,仍于緊要去處嚴加盤詰,不許沈惟敬并家人金子貴與倭傳報一字。”

宋應昌的折中態度,與他的贊畫袁黃有很大的關系。袁黃,初名表,字坤儀,蘇州府吳江縣人,后入籍嘉興府嘉善縣。萬歷二十年出任經略帥府的贊畫,收羅奇士紹興人馮仲纓、蘇州人金相為幕僚。沈惟敬與小西行長談判“封貢罷兵”,袁黃與馮仲纓、金相頗有異議。潘檉章為袁黃立傳,記錄了三人關于此事的評論,意味深長。請看:

袁黃問:“倭請封,信乎?”

馮仲纓答:“信。”

又問:“東事可竣乎?”

答:“未也。”

再問:“何謂也?”

馮仲纓答:“平秀吉初立,國內未附。(小西)行長關白(秀吉)之嬖人,欲假寵于我以自固,故曰信也。(李)如松恃寵桀驁,新有寧夏功,加提督為總兵官,本朝未有也。彼肯令一游士掉三寸之舌,成東封之績,而束甲以還乎?彼必詐(沈)惟敬借封期以襲平壤,襲而不克則敗軍,襲而克則敗封。故曰東事未可竣也。”

金相也插話:“襲平壤必克,克必驕,必大敗,敗封與敗軍兩有之。”

袁黃說:“善。”

馮、金二人對沈惟敬的看法,對李如松將計就計攻克平壤的預判,為后來的事勢所證實。宋應昌策劃平壤之戰,正是出于這樣的考慮。他后來向朝廷報告自己的意圖,就是利用沈惟敬與小西行長談判為掩護,發動突然襲擊,一舉拿下平壤。他在奏疏中寫道:“先是,沈惟敬七月內奉本兵尚書石(星)令,至倭營探聽。十月內,自倭中回,見本兵,本兵具題,發臣標下聽用。(沈)惟敬至山海關見臣,備言倭酋(小西)行長欲乞通貢,約六十日不攻朝鮮,以待回音。今已及期,愿請金行間,使(小西)行長收兵等語。臣默思軍前諸務未集,乘此足可緩倭西向,復有本兵親筆手書,囑臣給發(沈)惟敬銀一千兩,臣遂照數牌行中軍官楊元付(沈)惟敬前去……適(沈)惟敬復自倭中歸,執稱(小西)行長愿退出平壤,以大同江為界。臣姑然之,將(沈)惟敬發提督標下拘管,不許復入倭營,令隨提督齊至平壤。(李)如松默聽臣言,止許(沈)惟敬差家丁往見(小西)行長,約一二日內退出平壤。時(小西)行長尚在躊躇,家丁未及回話,而我兵已薄城下,出其不意,乘其不備,是以平壤遂捷,開城復收。”他把這種策略稱為“始事講貢計破平壤”。戰事正是這樣進行的。

兵不厭詐。一向驍勇善戰的李如松,此番要嘗試一下智取的謀略,事先派人與小西行長約定,即將抵達平壤附近的肅寧館,舉行“封貢”大典。

萬歷二十一年正月初四日,李如松率軍來到肅寧館,小西行長特遣牙將二十人迎接封貢使節。李如松突然喝令拿下,捉住三人,其余牙將逃回。小西行長大驚,以為是翻譯沒有把意思轉達明白,再派親信小西飛前往說明。李如松為了迷惑對方,對他們撫慰備至。正月初六日,李如松率軍抵達平壤城下,小西行長在風月樓瞭望,派部下夾道迎接。李如松命令將士整營入城,對方看出破綻,登城拒守。一場決戰不可避免。

宋應昌事先對副將李如柏、李如梅布置了攻城的戰術:查得平壤形勢,東西短,南北長。倭奴在平壤者聞我進兵,彼必嬰城固守。我以大兵圍其含毬、蘆門、普通、七星、密臺五路外,當如新議,鋪鐵蒺藜數層,以防突出死戰。其南面、北面、西面,及東南、東北二角,各設大將軍炮十余位。每炮一位,須用慣熟火器手二十余人守之,或抬運,或點放,炮后俱以重兵繼之,防護不測。每門仍設虎將一員守之,一有失誤,即時梟首。止留東面長慶、大同二門為彼出路。須看半夜風靜時,乘其陰氣凝結,火煙不散,先放毒火箭千萬枝入城中,使東西南北處處射到。繼放神火飛箭及大將軍炮,燒者燒,熏者熏,打者打。鐵箭鉛彈兩集,神火毒火熏燒,其不病而逃者,萬無是理。若逃,則必走大同江,俟半渡,以火器擊之,又伏精兵江外要路截殺之,必無漏網。

正月初八日黎明,攻城激戰爆發。戰爭之慘烈前所罕見。茅瑞徵寫道:“倭炮矢如雨,軍稍卻,李將軍手戮一人。我師氣齊,奮聲震天。倭方輕南面為麗兵,(祖)承訓等乃卸裝,露明盔甲,倭急分兵拒堵。李將軍已督楊元等從小西門先登,李如柏從大西門入,火藥并發,毒煙蔽空。方酣戰時,吳惟忠中鉛洞胸,血殷踵,猶奮呼督戰。而李將軍坐騎斃于炮,易馬馳,墮塹,鼻出火,麾兵愈進。我師無不一當百,前隊貿首,后勁已踵,突舞于堞,倭遂氣奪宵遁。”乘著夜色逃跑的日軍,退保風月樓。夜半,小西行長提兵渡過大同江,退保龍山。

此戰斬獲首級一千二百八十五,燒死、溺死無算。禆將李寧、查大受率精兵三千埋伏于江東僻路,斬獲首級三百六十二。明軍乘勝追擊,李如柏收復開城,黃海、平安、京畿、江源四道相繼收復。送給朝廷捷報稱:本月初六日,至平壤城下。初八日,登城克捷,斬獲倭級一千五百有余,燒死六千有余,出城外落水淹死五千有余。

從平壤撤退的日軍,以及各地分散日軍,全部向王京(漢城)聚集,約有十幾萬之眾。提督李如松過于輕敵,帶領三千人馬前往王京打探地形,在碧蹄館落入日軍的包圍圈。正當千鈞一發之際,楊元、張世爵率領援軍趕到,擊潰日軍,李如松突出重圍。碧蹄館之戰,明軍銳氣受挫,李如松感嘆眾寡不敵,向朝廷請求以他人代替自己。

在這種形勢下,宋應昌決定休整軍隊,向困守王京(漢城)的朝鮮軍民發去“招降免死”文告,發動分化瓦解的心理攻勢:“示諭朝鮮王京等處被倭所陷軍民男婦等知悉:爾等苦倭荼毒逼脅,勉強順從。今天兵見在征剿,一戰遂取平壤,殺掠倭奴殆盡。平壤軍民來降者不下萬余,隨送爾國王處復學安插。今攻取王京等處在即,爾等被倭所陷者速當反邪歸正。執此免死帖,前來軍前投降,免死仍與安插。”他還向朝鮮國王發去咨文,希望他密切配合,號召軍民里應外合:“今平壤既復,大兵已進,當倭奴竄伏之時,正人心鼎沸之日。王速出令宣布軍民人等,諭以世受先王恩澤,一旦被倭摧陷垢辱,茍有人心,急宜奮發。在王京者候天兵攻進,或獻城門作為內應。其在各道者,或統義兵助斬倭級。其親戚故舊在于王京者,相與密約內應,并為間諜,協助王師,懋建勛業。”

在宋應昌看來,北山高昂,俯視王京,如果順著山勢而攻,可一舉而下,要求兵部尚書石星調兵增援。然而石星一味依賴“招撫”解決朝鮮問題,用“封貢”作為交換條件,促使日軍撤退。黃汝亨寫道:“公(宋應昌)披圖熟計謂,北山高逼王京,依山順攻,可一鼓而下……而本兵(兵部尚書)密令(沈)惟敬議款,惡公轉戰,所調兵悉令支解:李承勛兵留山東,陳璘兵奪薊鎮,沈茂兵中途遣還浙。公拊臂嘆曰:‘令我以疲卒當銳師,抑徒手殺賊耶!”

面對頂頭上司石星的壓力,宋應昌的選擇是有限的,只能把沈惟敬正在進行的“議款”(和平談判)作為輔助攻戰的手段,同時加大軍事進攻的氣勢。最為關鍵的一招,就是用猛烈的炮火燒毀王京城南的龍山糧食倉庫,迫使日軍無法長久盤踞王京。這一招非常成功,正如黃汝亨所說:“公(宋應昌)又念倭不退王京,則朝鮮必不可復。而王京城南有龍山倉,朝鮮所積二百年糧食,資以飽倭,則倭必不退。乃夜令死士以明火箭燒龍山倉十三座,糧盡,倭大窘,乃棄王京去。”黃汝亨說得過于簡單,促使日軍“棄王京去”,僅僅火燒糧倉是遠遠不夠的,自然還少不了有關“封貢”的和談。萬斯同說:“二十一年春,師久無功,(小西)行長復請(封貢)于(沈)惟敬。帝從群議,不許。(石)星令(沈)惟敬陰許之。大學士趙志皋助(石)星于內,(宋)應昌附和于外,要以獻王京,返王子陪臣,即如約。”事情的經過當然復雜得多。

(未完待續)