西藏佛教壁畫的數(shù)字化保存

□ 高志勇

西藏佛教壁畫的數(shù)字化保存

□ 高志勇

平措林寺

江孜白居寺

青藏高原形成、喜馬拉雅山隆起,仿佛是為了迎接佛的降臨。大約1萬年前,喜馬拉雅山和青藏高原抬升到了與今天相似的高度。這時(shí),印度洋和孟加拉灣的暖濕氣流掠過印度平原,受阻于喜馬拉雅山的南坡,在這里形成了溫暖濕潤的氣候,造就了大面積豐饒的土地,哺育釋迦族日漸強(qiáng)大。只有物產(chǎn)豐富的國度,才會(huì)孕育出具有悲憫心的智者,才會(huì)有閑暇思考人的生老病死以及如何了脫生死這樣高深的哲學(xué)命題。青藏高原的隆起正是這個(gè)機(jī)緣成熟的過程,按照當(dāng)代科學(xué)考察得出的結(jié)論,青藏高原和喜馬拉雅山從特提斯洋升起,形成今天的模樣,也不過三千多萬年的時(shí)間,這相對(duì)于佛教的時(shí)間概念,僅僅是宇宙“成、住、壞、空”四劫中的瞬間而已。環(huán)顧四周,我們的生活和目光所及的時(shí)空,的確很難將地質(zhì)演化與佛的降臨聯(lián)系起來,可是我們用佛教的時(shí)空觀念,站在更遠(yuǎn)的角度觀察這些現(xiàn)象時(shí),這一切顯得自然而然。相對(duì)于我們個(gè)體,龐大和漫長的時(shí)空里所發(fā)生的這一切,順理成章地被因緣和合所主導(dǎo)。

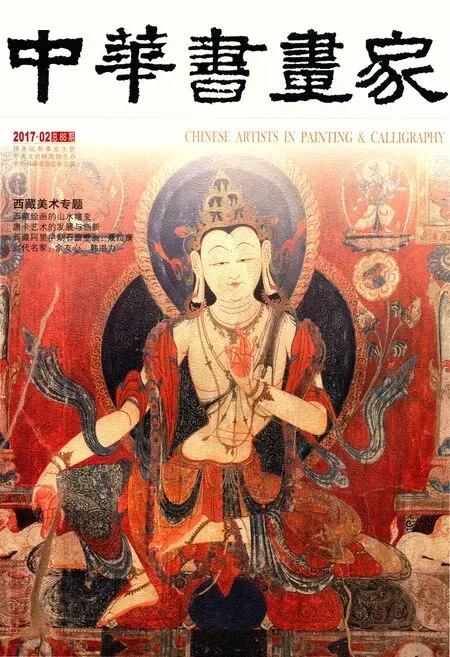

壁畫攝影(高志勇攝影并做藝術(shù)處理)

山南貢嘎縣曲德寺

薩迦寺

夏魯寺

佛祖釋迦牟尼圓寂若干年后,佛教開始了向周邊傳播的旅程,這也是傳播智慧和幸福的旅途。喜馬拉雅山在孕育了佛教后,成為阻擋其擴(kuò)散的天然屏障。而后,又成為佛教的避難所,世事無常,佛祖早已洞察。佛教傳入西藏時(shí),佛祖已經(jīng)圓寂1200年了。略去佛教其他的傳播渠道,單就傳入西藏的路徑而言,分為南北兩條線路。北線是文成公主從長安經(jīng)青海、西藏北部到達(dá)拉薩。南線由尼泊爾赤尊公主經(jīng)由吉隆穿越喜馬拉雅山來到拉薩。這是我們今天能夠找到經(jīng)典依據(jù)的傳播路線和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。而在西藏廣袤的土地上,尤其綿延4000多公里的喜馬拉雅山從西到東,那些翻越喜馬拉雅山的通道,也是佛教傳播的路徑。吉隆以西的普蘭、扎達(dá)、獅泉河,吉隆以東的聶拉木、亞東、錯(cuò)那,這些都曾經(jīng)是翻越喜馬拉雅山的地理通道。目前已經(jīng)證實(shí)的佛教向西藏的傳播通道,至少有沿獅泉河而上至日土、順著象泉河流域抵達(dá)扎達(dá)、從孔雀河上溯到普蘭乃至岡仁波齊神山。在吉隆以東,從亞東翻越喜馬拉雅山達(dá)到后藏腹地的佛教傳播路線已經(jīng)被學(xué)者考證。由此,通過佛教傳播的路線,在西藏形成了以拉薩為中心,沿喜馬拉雅山脈南北坡分布,逐步向西藏廣袤土地?cái)U(kuò)散的藏傳佛教遺存的點(diǎn)、線、面分布格局。與之相隨的藏傳佛教藝術(shù)也在這樣的地理格局中誕生了。

佛教從7世紀(jì)松贊干布時(shí)期傳入西藏,到9世紀(jì)中葉朗達(dá)瑪滅佛,經(jīng)歷了近200年的興衰。那個(gè)時(shí)期遺存下的藏傳佛教藝術(shù)品可謂鳳毛麟角,藏傳佛教的壁畫幾乎沒有遺存,據(jù)說大昭寺有幾幅吐蕃時(shí)期的壁畫,在維修時(shí)移到別處保管,無緣得見。西藏現(xiàn)存最早年代的壁畫應(yīng)是阿里扎達(dá)的東噶石窟壁畫,約為11世紀(jì)早期作品,略早于扎塘寺壁畫。從藝術(shù)風(fēng)格看,東噶壁畫受約束少,更狂放寫意,與之相比,扎塘寺壁畫就顯得有些中規(guī)中矩。但就西藏壁畫藝術(shù)而言,扎塘寺壁畫從整體布局、佛菩薩造像等,對(duì)西藏壁畫藝術(shù)影響是顯而易見的。東噶石窟的繪畫形式和佛菩薩造像自成一體,至今尚未發(fā)現(xiàn)與之具有傳承關(guān)系的西藏繪畫藝術(shù)品。隨著12世紀(jì)薩迦派的崛起,薩迦寺壁畫華麗登場。薩迦派依托元朝的支持日漸強(qiáng)盛,作為薩迦派主寺的薩迦寺聲名遠(yuǎn)播,香火旺盛。薩迦寺內(nèi)那些絢麗的壁畫逐漸被終日長明的酥油燈火熏得面目全非,于是開始又一輪新壁畫的繪制。所以今天我們看到的薩迦寺壁畫,除了二樓壇城殿的壁畫壇城年代與薩迦寺建寺年代相近以外,其他殿堂的壁畫已經(jīng)是第三次繪制了。借助薩迦派的庇護(hù),夏魯?shù)胤浇槭霞易遽绕稹O聂斔略?329年日喀則地震中被毀,得元朝資助并派漢族工匠重建,夏魯寺壁畫藝術(shù)風(fēng)格受到印度、尼泊爾、中原漢地等不同地域、多種繪畫技巧和審美風(fēng)格的影響。現(xiàn)在遺存的不同時(shí)期壁畫,集中體現(xiàn)了公元11世紀(jì)以后西藏寺院壁畫藝術(shù)發(fā)展的脈絡(luò)和大體情況。

西藏壁畫藝術(shù)的傳承和發(fā)展與世俗家族和權(quán)勢的傳承有著千絲萬縷的關(guān)聯(lián)。繼夏魯寺壁畫的輝煌之后,同樣與薩迦教派保持密切關(guān)系的江孜法王開始修建白居寺的浩大工程。江孜法王饒丹貢桑帕的名字為夏魯寺介氏家族大師介敦欽波·貢嘎加錯(cuò)所起。江孜白居寺壁畫自1418年開始繪制,歷時(shí)近20年,是西藏繪畫藝術(shù)的巔峰之作。其后,雖然古格壁畫、貢嘎曲德寺、扎達(dá)托林寺和拉孜平措林寺等壁畫中不乏精彩之作,但其規(guī)模和藝術(shù)水平似乎都略遜一籌。

散布于西藏廣袤大地上各個(gè)時(shí)期的寺院壁畫,幾乎完整地記錄和保存了西藏藝術(shù)發(fā)展史。藏傳佛教后弘期最具代表性的壁畫藝術(shù)作品當(dāng)屬扎塘寺壁畫。扎塘寺的壁畫遺存在西藏美術(shù)史上地位十分重要。是后宏期衛(wèi)藏最早的寺院繪畫遺存,是下路宏法表現(xiàn)在美術(shù)當(dāng)中的實(shí)物見證,同時(shí)也反映出融合漢地敦煌和印度波羅藝術(shù)因素又保留吐蕃風(fēng)范的鮮明特點(diǎn),有著方直挺硬、大氣樸厚的藝術(shù)品格。與之相近的時(shí)期,在西藏西部的阿里,誕生了東嘎石窟壁畫。東嘎壁畫的線條更加自由奔放,色彩的運(yùn)用更加大膽,特別是畫面上金箔鑲嵌的線條更是獨(dú)一無二,內(nèi)容描繪有更多的世俗氣息。在此之后的14世紀(jì),后藏地區(qū)的日喀則出現(xiàn)了承前啟后的夏魯寺壁畫。夏魯寺的壁畫系元代藏傳佛教壁畫藝術(shù)的典范之作,對(duì)元末明初西藏的壁畫藝術(shù)產(chǎn)生了重大的影響。其向北影響到覺囊寺等寺廟的壁畫藝術(shù),促進(jìn)了拉堆藝術(shù)風(fēng)格的產(chǎn)生和形成;向東南影響到了明代的江孜白居寺壁畫藝術(shù)的形成,是元、明兩代西藏藝術(shù)發(fā)展史上的里程碑。在夏魯寺壁畫藝術(shù)的影響下,西藏本土藝術(shù)家迅速成長起來,創(chuàng)作了輝煌的江孜白居寺壁畫,成為14到15世紀(jì)藏傳佛教藝術(shù)趨于成熟時(shí)期的代表作。其后,西部阿里,在古格王朝的晚期,藝術(shù)家們在古格白殿、紅殿和壇城殿繪制的壁畫創(chuàng)造了西藏繪畫藝術(shù)史的又一個(gè)巔峰。

佛陀說法圖 扎塘寺壁畫 約11世紀(jì)末至12世紀(jì)

無量光佛 古格壇城殿壁畫

仁欽迥賴佛(古格壇城殿西壁南側(cè))

經(jīng)作者藝術(shù)處理的《仁欽迥賴佛》壁畫

我愛好攝影已經(jīng)30多年,在西藏走到哪里,就拍到哪里,記錄了許多日漸消逝的場景,積累了部分自認(rèn)為是攝影藝術(shù)作品的照片,但是,同我這些年拍攝處理的壁畫相比,那些曾經(jīng)的作品實(shí)在算不得什么。拍攝西藏壁畫是我業(yè)余攝影生涯中最有意義的一件事情,也是對(duì)西藏壁畫數(shù)字化保存十分有益的事情。拍攝壁畫當(dāng)然很苦很累,但是,每當(dāng)坐在電腦前,看著拍攝時(shí)的碎片逐漸拼接成完整的畫面,那些經(jīng)由照相機(jī)放大的細(xì)節(jié)呈現(xiàn)在眼前。畫面上那些飄逸、果斷而又心懷恭敬的線條,一絲不茍的填色,莊嚴(yán)生動(dòng)的佛菩薩造像,讓我仿佛匍匐于這些大師和先賢們的面前,聆聽他們的教誨,這是多大的福報(bào)啊。我曾經(jīng)想,西藏壁畫承載了藏傳佛教傳播的使命,記錄了西藏文明發(fā)展的歷史。西藏壁畫發(fā)展的命運(yùn)與藏傳佛教的興衰緊緊聯(lián)系在一起,這就決定了西藏壁畫注定要承受藏傳佛教興衰的喜怒哀樂。如今,1000年前的西藏壁畫隨著朗達(dá)瑪滅佛而蕩然無存,壁畫成為藏傳佛教殉道最為徹底的一種藝術(shù)。而后的近千年時(shí)光里,藏傳佛教發(fā)展的起伏和教派紛爭都在壁畫上留下輝煌與興衰的印跡,那些歷史留在壁畫上的傷痕或許能夠讓人警醒。

藏民族的生活一半在現(xiàn)實(shí)一半在神話中。藏傳佛教的世界更是千姿百態(tài),非凡夫能夠想象。我就用現(xiàn)實(shí)世界中拾來的碎片,用Photoshop軟件構(gòu)建我想象中的佛界、想象中那些藏傳佛教的種種奇幻景象,以及采用時(shí)空交疊的方式,那些游走在不同空間和時(shí)間維度上的靈魂之間的關(guān)系。

西藏壁畫是藏傳佛教形象的載體,流傳至今最久遠(yuǎn)的西藏壁畫約有900年歷史。西藏現(xiàn)存百年以上歷史的壁畫可能至今沒有人精確統(tǒng)計(jì)過,很多。這些精美的藝術(shù)品正在慢慢被酥油燈的煙霧熏染,被朝圣者虔誠的額頭磨損,被善意的保護(hù)損壞。每每想到這些,我就十分焦急,想盡可能把有價(jià)值的壁畫拍攝保存下來。而西藏絕大多數(shù)寺廟的壁畫不允許拍攝,特別是那些被列為國家級(jí)文物的壁畫更是如此。為了拍攝壁畫,總要通過各種關(guān)系獲得許可,還好,我這些年總算把有價(jià)值的壁畫基本拍完了,還有一些規(guī)模不大的寺廟慢慢去拍。

拍攝的這些壁畫漸漸拼接完成后,看著這些精美的壁畫,那些歲月在它上面留下的痕跡,我想,如果人為給它加載一些時(shí)間的印記會(huì)怎樣呢?比如它褪去了華彩,比如時(shí)間流逝后的破損,甚至歷經(jīng)劫難后的殘存。還有,讓它變得更加絢爛,因?yàn)椋鸾纾摽罩械娜魏位没葑兘杂锌赡堋N覍⒈诋嫴煌钠唇訅K變換不同的色彩,每一塊邊界之間形成強(qiáng)烈的對(duì)比,透過斑斕的畫面,佛界的形象隱隱約約。我試圖把時(shí)間與災(zāi)難疊加在現(xiàn)有的壁畫之上,讓它們再現(xiàn)歷史的傷痕。我承認(rèn)這是一種畸形的好奇,想看看美好的作品毀滅前一刻是如何的凄艷。世事無常,無常是一種常態(tài),在西藏壁畫藝術(shù)流傳的過程中,這種表現(xiàn)形式既非必然,也非偶然,于我卻是命運(yùn)使然。

責(zé)任編輯:韓少玄