我國社會組織協商的現狀、問題與對策*

談火生, 蘇鵬輝

我國社會組織協商的現狀、問題與對策*

談火生, 蘇鵬輝

社會組織;協商民主;制度化;公共議題;內部公共事務

“社會組織協商”是2015年2月中共中央印發的《關于加強社會主義協商民主建設的意見》中的一個新提法,目前學術界對這一問題的研究還相對缺乏,本文在調研的基礎上,嘗試對我國社會組織協商的現狀和問題進行剖析。本文認為,近年來我國的社會組織在公共議題協商、內部公共事務協商和參與其他渠道協商等三個方面都進行了有益的探索;與此同時,我國社會組織協商的發展還存在著進一步改進的空間,尤其是在協商能力、制度化程度、參與機制和成果轉化渠道等方面。在此基礎上,本文嘗試從五個方面提出促進社會組織協商的政策建議。

2015年2月,中共中央印發《關于加強社會主義協商民主建設的意見》(以下簡稱《意見》),將社會組織協商作為七大協商渠道之一,提出“探索開展社會組織協商。堅持黨的領導和政府依法管理,健全與相關社會組織聯系的工作機制和溝通渠道,引導社會組織有序開展協商,更好為社會服務。”①《中共中央關于加強社會主義協商民主建設的意見》,載《人民日報》2015年2月10日。作為一個新的提法,目前國內關于社會組織協商的相關研究還比較薄弱,代表性成果主要包括:康曉強:《協商民主建設:社會組織的獨特優勢與引導路徑》,《教學與研究》,2015年第9期,第5-12頁;楊衛敏:《關于社會組織協商的探索研究》,《重慶社會主義學院學報》,2015年第4期,第77-86頁;張毅:《我國社會組織協商探析》,《遼寧社會主義學院學報》,2015年第3期,第87-93頁。社會組織協商是社會組織在黨的領導和政府依法管理的前提下發起、組織或參與的協商民主活動。作為協商民主的有機組成部分,社會組織協商必須滿足協商民主的一般性要求,與此同時,社會組織協商有其自身的特殊性:(1)社會組織協商必須在政府依法管理的前提下有序開展,這是社會組織協商區別于政黨協商、人大協商、政府協商、政協協商的特點;(2)由社會組織發起、組織實施或參與。其中,由社會組織發起和組織實施,這是社會組織協商最重要的特征,是社會組織協商區別于其他協商渠道的根本所在。

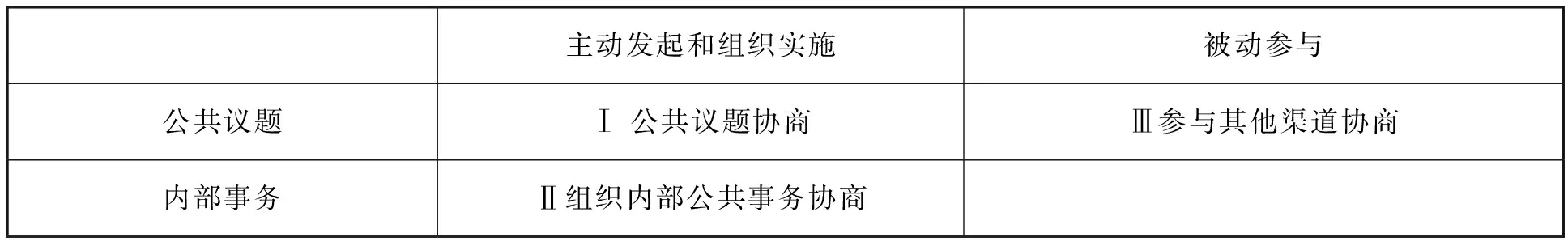

我們可以按照兩個維度來對社會組織協商進行分類,一個維度是協商議題,是公共議題還是社會組織內部事務;第二個維度是社會組織在協商中的地位和作用,協商活動是由社會組織主動發起和組織的,還是由其他主體發起和組織、社會組織參與的。按照這兩個維度,可以將社會組織協商分為三種類型:[1]

表1 社會組織協商的類型

就三種社會組織協商之間的關系而言,第一種類型和第二種類型是社會組織協商的核心內容,正是由于這兩種類型,社會組織協商才得以成為一個獨立的協商渠道,而不是附屬于其他渠道;第三種類型是社會組織協商的合理延伸,正是由于第三種類型,社會組織協商才得以與其他協商渠道相互銜接,成為“程序合理、環節完整”的協商民主體系的有機組成部分。與此同時,前兩種類型為第三種類型提供了堅實的基礎。如果沒有社會組織自己開展的關于公共議題的協商和內部政策性事務的協商,社會組織參與其他渠道的協商意義不大,因為它無法拿出有說服力的建設性意見,前兩種類型協商的成果是社會組織有效參與其他渠道協商的底氣和前提。從這個意義上講,社會組織協商有狹義和廣義之分,狹義的社會組織協商專指由社會組織發起和組織實施的協商民主活動;廣義的社會組織協商還包括社會組織參與其他渠道的協商民主活動。本文采用的是廣義的社會組織協商概念。

一、我國社會組織協商的發展現狀

盡管社會組織協商是一個新概念,但這并不意味著社會組織協商的實踐才剛剛開始。事實上,就像政治協商的實踐早于協商民主的概念一樣,在實踐層面,社會組織協商早就以各種方式在不同層次和不同領域展開,并取得了明顯而積極的治理績效。

1.探索開展公共議題協商。

社會組織充分發揮自身優勢,針對公共議題開展協商活動,在議題的發掘、理念的創新、公共話語的建構、公民教育、增進社會共識和全球治理等方面都發揮了積極的作用。

議題的發掘。社會組織開展協商的優勢之一就是對于公共議題的發掘。社會組織扎根社會,往往比位居權力中心的政府部門更能敏銳地察覺并識別各種新的問題,并在此基礎上提出具有前瞻性的協商議題。從世界范圍來看,過去幾十年中一些重大議題幾乎都是由相關的社會組織首先提出的,例如:和平利用核能、基因研究的風險、物種滅絕等生態危險、日益凸顯的移民問題等,都是由倡議型社會組織提出,通過媒體的推動,最后才進入政府的議事日程。[2](P470)在這方面,我國社會組織已經進行了一些有益的嘗試。例如,國務院頒行的《民用建筑節能條例》規定,室內空調溫度設置夏季不得低于26攝氏度、冬季不得高于20攝氏度,這一條款就得益于以自然之友為代表的環保非政府組織(NGO)發起的倡議行動。[3](P33)

理念的創新。社會組織有其獨特的視角與知識結構,因此,它們在思考公共事務的過程中就有可能突破常規,提出迥異于政府慣常思路的理念與方案,并成為突破治理困局、實現社會善治的關鍵。臺北寶藏巖聚落拆遷沖突的成功解決,就得益于社會組織的創新思路。在協商過程中,專業者都市改革組織所提出的新規劃方案逐漸得到臺北市政府認同,并成為最終方案。后來的事實也證明,新方案是一種比較理想的規劃建設方式。[4]

公共話語權的建構。社會組織具有廣泛的代表性,其公共話語權的落實與擴大,能夠在一定程度上推動弱勢群體的聲音進入相關公共議題的討論,從而推動決策的科學化民主化。例如,在怒江建壩的爭論中,環保社會組織的努力就使得這一重大公共決策中不僅有地方政府與電力集團的聲音,也有社會組織的聲音;與此同時,環保社會組織將在討論中被忽視的村民一方組織起來,為弱勢群體尋找表達渠道與平臺,提升他們表達自身訴求的能力,使之成為一支重要的話語力量,發揮了積極作用。[5]

社會動員與公民教育。社會組織開展公共事務協商,往往能夠更為有效地調動普通民眾參與公共事務的熱情,并幫助民眾熟悉參與的規則、養成參與的習慣。[6](P151-167)南京的“翠竹園社區互助會”就是一個典型的案例,互助會通過有效挖掘和激發社區居民的需求,指導社區社會組織開展活動,極大地激發了居民的參與熱情,使居民在參與中實現自我管理、自我教育、自我服務。[7]

增進社會共識。協商民主可以通過對相關公共議題的對話,增進不同社會群體之間的相互理解,消除偏見,增進共識,從而有助于化解一些深層次的社會矛盾與沖突。[8]

參與全球治理。在全球治理過程中,很多問題往往超出國界,既不是單個國家所能應對,也不是僅僅由各國政府就能解決好,需要相關社會組織的參與。以氣候問題為例,僅僅依靠政府間的談判有時很難達到預期效果,因為官方主張與立場往往受到諸多限制,而社會組織則更為靈活,常常能發揮意想不到的作用。[9](P209)2002年,約翰內斯堡世界可持續發展峰會,中國政府第一次邀請國內的官辦非政府組織(GONGOs)和少量的草根NGOs以大會代表的身份與會。[10](P5)2009年,在哥本哈根世界氣候大會上,來自中國的山水、地球村、青年應對氣候變化行動網絡等本土NGOs參加了大會,發揮了積極作用。[11](P134-135)

2.加強社會組織內部公共事務協商。

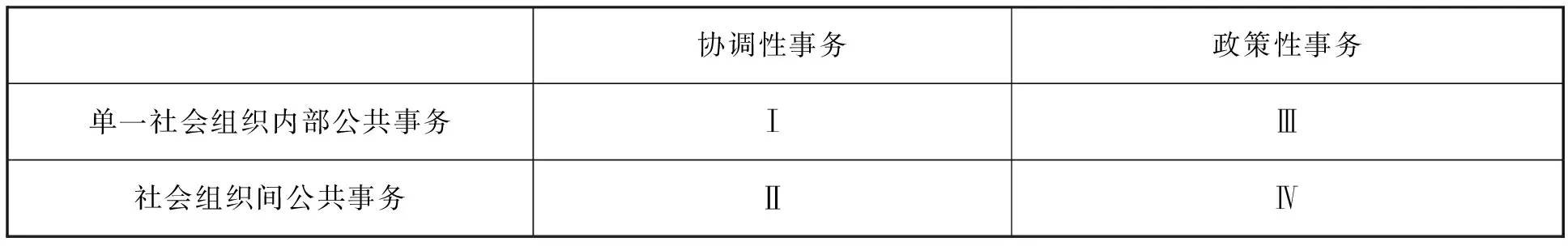

社會組織內部公共事務分為四種類型:單一社會組織內部協調性事務、社會組織之間協調性事務、單一社會組織內部政策性事務、社會組織之間政策性事務,因此,社會組織內部公共事務協商也相應分為四種類型。近年來,我國社會組織對四種類型的協商形式都進行了探索。

表2 社會組織內部公共事務協商的類型

單一社會組織內部協調性事務協商。單一社會組織就內部協調性事務開展協商,有助于提高組織的治理績效,實現組織的自我維系與發展,甚至為組織的發展提供新的契機。[12]例如,1998年,深圳福街商業街改造工程啟動,打破了既有的利益生態平衡,由此促成了福街聯誼會的成立,致力于協調商家之間的意見、想法,以便更好地與政府就相關問題展開協商。聯誼會先后組織了關于福街工程改造、商家戶外促銷展示活動、福街交通、停車場等問題的討論會,有40%左右的商家參與。[13]

不同社會組織之間協調性事務協商。不同社會組織之間就協調性事務開展協商,是社會組織有效參與社會治理的重要手段。例如,2008年汶川地震后,100多家NGOs組成NGO四川地區救災聯合辦公室,下設信息搜集、對外宣傳、機構聯絡、醫療服務、志愿者管理等多個功能小組統一協調和指揮。在不到半個月的時間里總共籌集了上千萬元的物資,并組織志愿者和車輛將其運往災區。聯合辦公室的協調工作在幫助進入四川的社會組織開展救援和災后重建工作中發揮了巨大的作用。[14](P134-135)[15](P139-143)

單一社會組織內部政策性事務協商。相關社會組織常常會就內部政策性事務組織專家學者和該群體的代表開展協商,從而推動議題進入政府的政策議程,并為公共政策的制定提供專業性的意見建議。在這方面,最為典型的就是行業政策協商,尤其是新興行業的相關政策協商。例如,2014年1月,《國家職業分類大典》修訂行業專業委員會提出擬將“輪胎翻修工”由一門特殊職業變更為一個工種。為此,中國輪胎循環利用協會立即邀請行業專家及骨干企業代表,召開協商座談會,會后及時將相關意見建議遞交大典修訂工作辦公室,并按照要求組織行業專家進行答辯、論證。2015年7月新修訂的《中華人民共和國職業分類大典》中,“輪胎翻修工”作為一個獨立職業位列其中。在這個案例中,單一社會組織內部政策性事務協商和社會組織參與其他渠道協商有機結合起來。[16]

不同社會組織之間政策性事務協商。在不同的社會組織之間,也可能圍繞其相互間所涉及的政策性事務進行溝通與協商。目前國內社會組織在這方面的探索尚不多見,但卻是未來值得開拓的方向。在為數不多的案例中,浙江溫嶺的工資集體協商是一個典范。2003年溫嶺市首先從新河鎮羊毛衫行業開始,走出了一條依托行業工會與行業協會開展工資集體協商的新路子,使勞資沖突的核心——工資問題得到較好的解決,有效地化解了勞資糾紛,保障了職工的合法權益。隨后,這一模式在水泵、注塑、鞋帽等行業全面展開。在這個案例中,在政府相關部門的領導下,行業協會和行業工會兩個社會組織共同就行業工資問題展開協商,為當地經濟發展創造了良好的外部環境。[17]

3.積極參與各渠道協商。

在過去的30多年中,隨著社會組織自身的不斷壯大,社會組織積極參與人大、政府、政協、基層等渠道的協商,有力地推動了國家治理體系和治理能力的現代化。

參與人大協商。社會組織作為特定群體利益或公共利益的代表,可以通過參與立法協商,提高立法的科學化、民主化水平。例如,在《勞動合同法》的修訂過程中,各種商會組織、專業律師協會都積極參與,表達專業性的意見和訴求;國內首家民間環保組織“自然之友”曾多次參與全國人大專業委員會所組織的環境相關法案的座談會。[3]一些具有專業法律背景的社會組織,依靠其專業知識,成為人大相關立法的重要參與者。這方面北京致誠律師事務所最為典型。它通過成立北京市青少年法律援助與研究中心、北京市農民工法律援助與研究中心兩個社會組織,在具體的法律援助事務中積累了大量的一手資料,也因此受邀參與北京市人大和全國人大的相關立法協商,并提供專業嚴謹的立法建議。[18](P178-182)

參與政府協商。面對改革開放所帶來的治理壓力,各級政府在公共政策的制定與執行過程中也在逐漸尋求通過協商民主的方式與社會組織實現合作與共治。例如,上海市規定,黨委、政府在制定公共政策、編制發展規劃、進行重大決策過程中,要采取調研、咨詢、聽證等形式,聽取和采納社會組織的意見建議;市政府重要工作會議均須邀請15家5A級的行業協會秘書長列席。廣東省則規定要建立各級政府與社會組織的信息交流制度,頒布公共政策前應廣泛征求社會組織意見,并應將此作為必經程序加以規范。[19]

在政策的執行過程中,社會組織的參與往往成為破解執行難的妙方。比如臺北寶藏巖聚落拆遷沖突的解決,成都市金牛區曹家巷自治改造,都是通過引入社會組織,開展協商活動,化解民眾的疑慮與不滿,從而推動政策的順利執行。[4][20]

參與政協協商。人民政協是社會主義協商民主的重要渠道和專門協商機構,在協商民主體系中占有重要地位。行業協會商會一直通過工商聯的渠道參與到各級政協的提案和討論中,這在全國各地都是一個普遍的做法。[21]廣東的一些縣市甚至開始嘗試調整政協界別設置,專門設置“社會組織界”,鼓勵社會組織參與政協協商。[22](P70)2015年7月,中共中央辦公廳印發的《關于加強人民政協協商民主建設的實施意見》中,明確提出“深入開展調查研究,在條件成熟時對政協界別適當進行調整”,相信未來的政協界別調整將為社會組織協商創造更多的空間,提供更大的舞臺。

參與基層協商。近年來,社會組織參與社區治理已成為常態,以議事協商實踐為樞紐,推動居民參與社區治理,實現社區善治。浙江省杭州市“湖濱晴雨”工作室、“和事佬”協會,上海市靜安區靜安寺街道居民議事會等都是通過成立社區社會組織參與基層協商的例子,這些社會組織的功能多元,廣泛參與所在社區的各種事務*陳娟:《協商視域下的社區治理:杭州“湖濱晴雨”工作室的機制創新與經驗啟示》,《中共浙江省委黨校學報》,2012年第1期,第19-26頁;郭道久:《社會組織與深化基層政府職能轉變——以杭州“和事佬”協會為例》,《中國機構改革與管理》,2015年第10期,第6-10頁;劉曄:《公共參與、社區自治與協商民主——對一個城市社區公共交往行為的分析》,《復旦學報(社會科學版)》,2003年第5期,第39-48頁。。

社區外社會組織的介入也是社會組織參與基層協商治理的一種重要形式。比如,北京地球村在四川彭州市大坪村開展的樂和家園項目,就是由北京地球村、村莊本土的社會組織大坪山生態協會和村委會形成三方協商機制,共同推進當地的綠色社區建設。[23](P395-398)北京地球村帶去的不僅是資金,更有它的組織經驗、社會網絡,提升了當地社會組織參與基層協商的能力和水平。

總之,在黨的領導之下,社會組織積極配合黨和政府的中心工作,努力探索協商共治的實踐形態,一方面致力于解決我國經濟社會發展的重大問題和人民群眾關心的實際問題,一方面攜手應對全球化治理的挑戰。社會組織協商已經成為我國社會主義協商民主實踐的重要組成部分。

二、我國社會組織協商面臨的問題和挑戰

與此同時,我們也必須清醒地認識到,我國社會組織協商的發展還存在比較明顯的問題與缺陷。正如民政部民間組織管理局副局長廖鴻所言:社會組織協商“目前仍然處于起步階段,其獨特優勢尚未充分發揮,存在思想認識不到位,渠道不暢通,形式與內容單一,缺乏制度化法制化保障等問題。同時社會組織作為協商民主主體之一地位尚未完全確立,其協商的能力與水平也有待提高。”[24]

1.社會組織的協商意識不足、協商能力不高。

在調研過程中,我們發現社會組織普遍對協商民主缺乏足夠的認識,很多社會組織都沒有意識到,中共十八大提出的“健全社會主義協商民主制度”這一宏觀戰略為自身的發展帶來了巨大的發展空間和發展機遇。不少社會組織缺乏專業化的人才,組織或參與協商的能力不足,不熟悉協商的規范流程和方法。例如,自然之友在面臨著轉型時,就不能有效地開展內部事務協商,導致改革難以推進,最后以時任總干事薛野的辭職而告終。[25](P33)

2.社會組織協商的制度化程度不夠。

這主要表現在以下兩個方面:(1)協商類型和內容較為單一。社會組織開展內部事務協商較多,開展公共議題的協商較少。這一點與國外形成鮮明對比,國外社會組織協商的一個重要特點就是更關心公共議題,協商的議題范圍非常廣泛,尤其關注價值觀、社會發展等關乎長遠利益的問題,如環境、資源、種族歧視、醫療健康、轉基因食品等。在這方面,我國的社會組織協商還有很長的路要走。與此同時,我國還缺乏從事協商的專業化社會組織。在國外,有很多專門從事協商民主活動的專業化社會組織,如美國的協商民主研究中心、杰斐遜中心、國家議題論壇和丹麥的科技委員會基金會等,它們建立的目的就是組織各種協商活動,探索協商民主的實現形式。這些專業協商組織對協商民主的發展起到了很重要的示范和推動作用,尤其是在協商民主的技術和制度化方面進行了有益的探索。[26](第2章)(2)缺乏規范的操作流程。高質量的協商會議是通過規范的流程設計來實現的,而我國社會組織協商所采用的最為普遍的形式就是各種座談會,往往缺乏規范有效的操作流程,由此導致協商流于形式,很難真正發揮實效。

3.社會組織參與其他渠道協商的機制不暢。

相關政府部門對待社會組織存在矛盾心態,整體上仍然是管控思路,與社會組織合作共治的意愿不足,從而導致社會組織參與公共事務協商的渠道不暢。一些有政府背景的社會組織可以直接與相關部委進行溝通,而草根社會組織往往缺乏相應的渠道,只能嘗試參與人大、政協等渠道的協商。但各級人大、政協中社會組織代表比例偏低,即使有,往往也是以其他身份而不是以社會組織代表的身份參政議政。

即便是有機會參與其他渠道協商,其參與度也不夠,僅限于反映組織成員的利益訴求,或提出建設性的意見建議,而缺乏深層次合作。根據國外的經驗,社會組織可以通過以下兩種方式深度參與其他渠道的協商:一是在政黨協商或政府協商中,通過購買服務的方式,委托社會組織來組織協商活動*例如,德國的規劃小組,其協商活動就是由政府資助,政府與規劃小組簽訂契約,政府出資,規劃小組負責組織,同時,政府必須考慮并正式回應規劃小組的協商結果。在這種情況下,盡管協商活動是由政黨或政府部門發起,但卻是由社會組織來具體組織實施。談火生、霍偉岸、何包鋼著:《協商民主的技術》,第33頁,社會科學文獻出版社,2014年。。二是在政府協商中,政府與社會組織聯合組成執行團隊,共同開展協商活動*例如,我國臺灣地區2002年舉辦全民健保公民會議,此次協商活動由“行政院衛生署”發起并組織,但是,其執行委員會除了行政人員外,還有來自社會各界的代表,其中有3人是社會組織成員,他們分別來自殘聯、醫師公會和公益基金會。通過執行委員會,社會組織直接介入政府協商的組織過程。林國明、陳東升:《公民會議與審議民主:全民健保的公民參與經驗》,《臺灣社會學》,2003年第6期,第61-118頁。。但這兩種情況在我國都很少見。

4.社會組織協商的成果轉化渠道缺乏。

我國的社會組織,尤其是草根社會組織,還處于體制之外,往往缺乏制度化的渠道與人大、政府等決策部門進行有效對接,因此,社會組織開展的公共議題協商和社會組織內部政策性事務的協商成果往往很難有渠道遞交相關決策部門。即使社會組織有機會參加其他渠道協商,如座談會、聽證會等,都是咨詢性質,相關意見是否能夠得到采納,其隨意性比較大。如何建立制度化的機制,使社會組織協商的成果得到有效轉化,還有待實踐進一步探索。

三、促進社會組織協商的途徑和方法

結合中共中央關于《加強社會主義協商民主建設的意見》精神和我國社會組織協商發展的現狀與問題,我們認為,促進社會組織協商建設可以從如下幾個方面著力:

1.加強體制機制建設,為社會組織參與各渠道協商創造條件,這是當前探索開展社會組織協商的當務之急。

盡管在三種社會組織協商中,社會組織參與其他渠道的協商并非社會組織協商的核心,但是,在目前階段,它卻是社會組織反映最強烈的部分。因此,探索開展社會組織協商首先需要從外圍著手,由外及內,逐步深化,目前最緊迫的任務是加強體制機制建設,為社會組織參與各渠道協商創造條件。在具體操作上,要探索“1+6”的協商參與模式,1就是社會組織,6就是其他6個協商渠道,要努力推動人大、政協、政府和基層群眾自治組織,建立健全與相關社會組織聯系的工作機制和溝通渠道,為社會組織參與各渠道協商創造條件。推動人大在立法協商中聽取相關社會組織意見常態化;推動人民政協在條件成熟時設立社會組織界別,為社會組織參與政協協商建立制度化通道;推動政府部門建立協商議題的社會動議機制,從源頭上為社會組織參與政府協商創造條件;推動政府部門通過購買服務方式,委托社會組織開展協商活動;推動基層群眾自治組織與社會組織合作,共同開展基層協商,將社會組織協商和基層協商融為一體;進一步完善樞紐型社會組織建設,實現社會組織協商和人民團體協商的無縫對接。

2.提高社會組織的協商意識,加強社會組織協商能力建設,這是探索開展社會組織協商的前提和基礎。

加大宣傳力度,提高社會組織對協商民主的認識。要加大社會組織開展協商民主建設的理論和實踐研究,總結經典案例,通過廣播電視、報紙、互聯網和自媒體進行廣泛宣傳;在各種針對社會組織的培訓中增加協商民主的相關內容,在條件成熟時,還可以有針對性地對社會組織進行協商民主的專項培訓。

不同類型社會組織對協商能力的要求是不同的。基金會、行業協會商會等社會組織不僅有事務協調型協商,更重要的是政策型協商,因此,對于它們來說,與政府部門進行有效溝通、通過深入調研或與科研機構合作提出建設性意見建議的能力就很重要。社區社會組織協商主要是社區內部的協調性事務,它們在這方面能力的需求就不強烈。在對社會組織進行能力培訓時,必須針對不同社會組織協商的特點,開發出具有針對性的培訓課程,不斷完善培訓體系,強化各類社會組織的協商能力建設。

3.鼓勵和推動社會組織就公共議題開展協商,是社會組織協商未來發展的重要方向。

就公共議題開展協商,這是目前我國社會組織協商最為薄弱的環節,要鼓勵和推動社會組織就公共議題開展協商。推動智庫類社會組織將公共議題協商作為協商民主建設的首要任務,發揮智庫智力密集、立場客觀、影響力大的特點,前瞻性地作出戰略謀劃,為黨和政府當好參謀;鼓勵基金會利用自身的專業優勢和社會網絡,就自己關注領域的相關公共議題開展協商活動,例如,與兒童相關的基金會可以就流動兒童的救助、青少年成長、教育公平等議題開展協商;與扶貧相關的基金會可以就精準扶貧、扶貧模式等議題開展協商;推動行業商會協會就行業發展相關的法規、政策等與相關政府部門開展協商活動,通過協商參與行業標準體系建設、行業準入制度的建立,完善行業管理,促進行業發展;鼓勵行業商會協會配合國家一帶一路建設和企業走出去戰略,積極開展跨國協商,參與相關行業的國際標準制定,爭取國際話語權;與各國相關行業協會進行接觸,協商合作,與目標國政府部門開展協商,爭取有利的政策環境,為企業走出去當好尖兵、鋪好道路;積極組織會員企業,做好應對反傾銷、反補貼和保障措施的應訴、申訴等工作,維護會員企業的合法權益,為企業走出去保駕護航。

4.加強組織建設,規范協商程序,這是社會組織有效開展協商的制度保障。

要建立和完善傘狀社會組織結構體系,為社會組織有序開展協商提供組織保障,要進一步優化社會組織結構體系,解決樞紐型社會組織行政色彩濃厚、挖掘和動員社會資源能力不足的問題,以及支持型社會組織由于資金等原因造成的數量少、規模小等結構性缺陷,發揮好樞紐型社會組織和支持型社會組織作為社會組織體系的關鍵節點作用。與此同時,加大政策扶持力度,推動成立專業的協商類社會組織,彌補社會組織協商發展的結構性缺陷。

按照《意見》要求,規范協商程序,確保協商活動有序務實高效,要大膽借鑒國外近幾十年來協商民主實踐中積累的豐富經驗和規范的操作流程,在提煉協商議題、確定協商人員、開展協商活動、注重協商成果轉化等環節上狠下功夫。[26](第3章)

在與誰協商的問題上,在開展公共議題協商時,通過隨機抽樣的方式來選取協商的參與者,通過分層抽樣等技術手段,保證抽樣的科學性和代表性。在開展組織內部公共事務協商時,則可以采用非隨機抽樣來選取協商的參與者,邀請利益相關方參與協商。

在如何協商的問題上,要在細節上下功夫,做好會前準備、會中控制和會后總結報告撰寫等各個環節的工作。會前要注重議題手冊的撰寫和發放工作,組織專業人士編寫議題手冊,保證協商活動的科學性;議題手冊一定要提前寄送給參與者,以確保協商人員對議題充分了解,并征求相關人員意見,使得一些新鮮的經驗和視角能藉此進入討論過程,從而提升協商的質量。會中要注重流程控制,合理安排會議時間,培訓協商活動的主持人,盡量避免由領導主持協商活動的傳統做法,保證協商活動的規范性;將大會討論和分組討論相結合,公民討論和專家咨詢相結合,實現專業知識和社會視角的有機融合,產生出科學合理的決策建議。會后要及時對協商成果進行提煉總結,撰寫高質量的總結報告,提出建設性的政策建議。積極探索新技術手段在社會組織協商中的運用,搭建網絡協商平臺,為更多社會組織參與協商創造條件,實現線上協商和線下協商的密切互動,提高協商實效。

在協商以后怎么辦的問題上,要注重協商成果的轉化工作。對于針對公共議題的協商成果,一方面,社會組織可以通過自身社會網絡和媒體,擴大協商成果的社會影響;另一方面,社會組織可以主動通過人大代表、政協委員或其他制度化渠道,借船出海,將協商成果報送相關決策部門。對于社會組織內部政策性議題的協商成果,要積極將其轉化為行業標準和行業規范,督促組織內部成員遵守,提升行業的整體品質。

5.加強黨和政府對社會組織協商的領導,是保證社會組織協商探索沿著正確的政治方向前進的關鍵。

要采取有效措施,確保將社會組織協商納入黨和政府主導的工作體系,加強引導和管理,促進其發揮積極作用。發揮社會組織黨組的核心領導作用,堅定不移地貫徹黨的路線方針政策,將黨的有關重大決策和工作部署貫徹到協商議題的提煉之中,確保協商活動與黨中央保持高度一致。按照民主集中制原則,確保協商依法開展、有序進行;規范協商程序,確保協商取得實效;有效利用黨組的渠道優勢,推動協商成果的轉化。發揮基層黨組織的作用,以社區黨委為核心、以社區居委會為“樞紐”和平臺,以各類社區社會組織為依托和抓手,構建一種傘狀治理結構,引導社區社會組織有序開展協商,使社區社會組織協商成為基層治理的有機組成部分。選擇比較成熟的社會組織,開展社會組織協商試點工作,及時總結經驗,提煉上升為制度規范,穩步推進社會組織協商的發展。

[1] 談火生,于曉虹.社會組織協商的內涵、特點和類型[J].學海,2016,(2).

[2] 哈貝馬斯.在事實與規范之間[M].童世駿譯.北京:三聯書店,2003.

[3] 楊維東.中國環境保護NGO與政府關系研究——以自然之友為例[D].中國政法大學,2008.

[4] 趙伯艷,常健.論吸納民間團體參與決策對公共沖突化解的積極作用——以臺北寶藏巖聚落拆遷沖突的化解過程為例[J].天津商業大學學報,2011,(3).

[5] 晉軍,何江穗.碎片化中的底層表達——云南水電開發爭論中的民間環保組織[J].學海,2008,(4).

[6] 廖俊松.審議民主的實踐:臺灣與大陸經驗分析[A].“21世紀的公共管理:機遇與挑戰——第三屆國際學術研討會”論文集[C].澳門,2008- 10- 14.

[7] 孟謙,梁曦.營造社區參與互助,構建新時代的鄰里關系[J].社區,2015,(6月上旬刊).

[8] 詹姆斯·博曼.公共協商:多元主義、復雜性與民主[M].黃相懷譯.北京:中央編譯出版社,2006.

[9] 崔大鵬.中國夢、低碳經濟與國際合作[A].張坤民,潘家華,崔大鵬主編.低碳經濟論[C].北京:中國環境科學出版社,2008.

[10] 理查德·埃德蒙.環境問題對中國政治與社會的塑造作用[A].[德]海貝斯,[德]格魯諾,李惠斌主編.中國與德國的環境治理:比較的視角[C].北京:中央編譯出版社,2012.

[11] 鄭保衛,王彬彬,李玉潔.在氣候傳播互動中實現合作共贏——論氣候傳播中中國政府、媒體、NGO的角色及影響力[D].新聞學論集(第24輯),2010- 06- 26.

[12] 夏添.協商民主:農民組織過程中的困境與反思——以南農實驗歐村合作社為個案[J].科學社會主義,2013,(1).

[13] 陶慶.協商民主中相互賦權的和諧社會——以深圳市福街商家草根組織為例[J].濟南大學學報,2006,(1).

[14] 蕭延中,談火生,唐海華,楊占國.多難興邦:汶川地震見證中國公民社會的成長[M].北京:北京大學出版社,2009.

[15] 趙榮.公民社會的聯合行動——四川“5·12”民間救助服務中心[A].王名主編.汶川地震公民行動報告——緊急救援中的NGO[C].北京:社會科學文獻出版社,2009.

[16] 吳志紅.中國輪胎循環利用協會:為了行業的明天更美好[N].人民政協報,2015- 10- 30.

[17] 朱圣明.浙江溫嶺行業工資集體協商調查[J].廣東行政學院學報,2008,(6).

[18] 張文娟.社會組織參與立法工作的獨特作用[A].李林主編.立法過程中的公共參與[C].北京:中國社會科學出版社,2009.

[19] 崔忠付.社會組織協商民主建設存在的問題及建議[J].中國社會組織,2014,(16).

[20] 奚源.簡析拆遷政策執行中的基層治理創新——以成都市金牛區曹家巷為例[J].人民論壇,2014,(2).

[21] 楊衛敏.關于社會組織協商的探索研究[J].重慶社會主義學院學報,2015,(4).

[22] 廣東省社會工作委員會編.廣東省社會建設藍皮書(2011年度)[R].北京:中國社會科學出版社,2012.

[23] 劉能等.聯手的力量 中國紅十字基金會“5.12”災后重建公開招標項目評估報告[R].2012.

[24] 張維.建立健全社會組織參與協商民主機制[N].法制日報,2014- 06- 23.

[25] 張傳文.一個“最受期待”環保組織的轉型迷茫——自然之友發展現狀研究報告[A].汪永晨,王愛軍主編.守望:中國環保NGO媒體調查[C].北京:中國環境科學出版社,2012.

[26] 談火生,霍偉岸,何包鋼著.協商民主的技術[M].北京:社會科學文獻出版社,2014.

[責任編輯 劉蔚然]

Current Situation, Problems and Countermeasures of the Deliberation of Chinese Social Organizations

Tan Huosheng, Su Penghui

(School of Social Science, Tsinghua University, Beijing 100084)

social organization; deliberative democracy; institutionalization; public issues; internal public affairs

“Social organization deliberation” is a new phrase put forward by the Central Committee of the Communist Party of China in 2015. At present, the academic research on this issue is still relatively lacking. This paper, on the basis of field research, analyzes the current situation and problems in the deliberation of Chinese social organizations. The paper affirms that in recent years the Chinese social organization have made positive progress in all three forms deliberation concerning the internal affairs, public issues and taking part in other channels’ deliberation. At the same time, there is still room for the further development of Chinese social organization deliberation, especially in the ability of deliberation, the degree of institutionalization and participation mechanisms etc.. Based on this, this paper tries to advance some policy suggestions in five aspects in order to promote the deliberation of social organization.

* 本文系北京社會科學基金資助項目“中國特色社會主義協商民主理論研究”(項目號:15KDA003)、北京市民政局課題“民政部門促進社會組織協商建設研究”(項目號:2015200828)的階段性成果。

談火生,清華大學社會科學學院政治學系副教授;蘇鵬輝,清華大學社會科學學院政治學系博士生研究生(北京 100084)。