梁雷鋼琴組曲《我的窗》多元文化特性及演奏詮釋

孟巫娜

摘要:梁雷橫跨11年(1996-2007)完成的鋼琴組曲《我的窗》,折射出他對于多元文化音樂創(chuàng)作的探索。初期他將中國傳統(tǒng)美學理念與西方20世紀結構主義、現代主義創(chuàng)作技法相結合,與大眾對多元文化音樂的認知相似。到后期則逐漸形成獨特的個人風格與音樂訴求。最終,多元文化對于梁雷并非一個噱頭式的標簽,而是其本人對音樂對人生思考的自然流露。

關鍵詞:多元文化音樂;《我的窗》;梁雷;鋼琴音樂

作為一個在美國工作生活達20余年的中國人,中西方文化的交融在粱雷的音樂創(chuàng)作中是一個繞不過去的議題。但對梁雷而言,這種文化融合并非簡單的兼容并蓄,更不是炫耀式地引用任何民族性的旋律調式;相反,他認為自己是一個“從人為限制的文化認同中發(fā)揮自由想象的方式來孕育音樂的作曲家”。早年,他傾向于雜糅中西方文化中的創(chuàng)作技巧與美學理念,在音樂中追尋佛學式的“禪定”。2001年前后,梁雷超越了這一境界,轉而擁抱更多樣的可能性。同時,他的多元文化音樂理念也日漸成熟:音樂中文化上的界限變得越來越模糊,其本人的音樂特征則越來越彰顯——吸納與重構各種文化元素,并提煉出獨到的音樂風格。

鋼琴組曲《我的窗》的創(chuàng)作歷程折射出了這種跨文化音樂理念的嬗變與升華。該作品橫跨粱雷十數年創(chuàng)作生涯,時間跨度之大,在其作品中首屈一指。開篇《天》原屬于另一套組曲《園之八》,作于1996年;尾篇《佇聽風聲起》創(chuàng)作于6年后(2002年),恰逢梁雷的轉型期。《佇聽風聲起》基于《天》的骨架。可視作其衍生。而《光波》和《焰戲》則遲至2007年才問世。此時,梁雷的新風格已基本成熟。隨后,粱雷將這四首作品合成組曲《我的窗》。這套組曲猶如一道橋粱,讓我們得以追溯梁雷十余年的創(chuàng)作心路歷程。

一、第一階段《天》(1996)

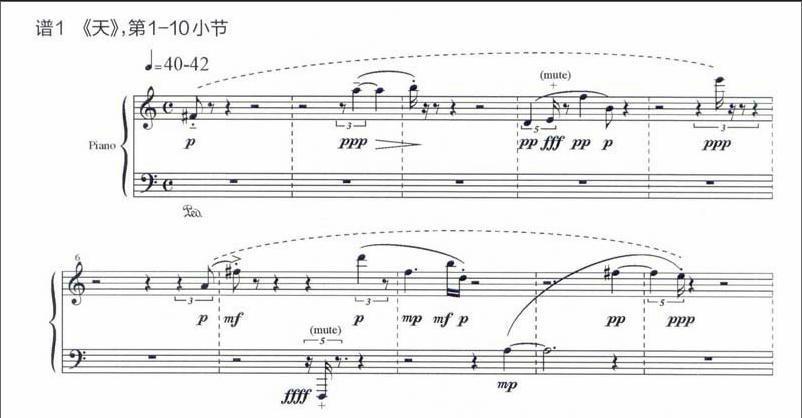

《天》在整套作品中篇幅最短,僅24小節(jié),卻兼有東西方的創(chuàng)作技法及美學思想。粱雷創(chuàng)作《天》時受佛家思想影響,在作品中追尋“禪定”。這一時期的音樂多有大量留白,空靈靜謐。在審美情趣上,《天》更接近于古琴音樂的表現意境。古琴音色輕柔,力度變化空間較小,通過內傾式的、細微的變化體驗藝術的真諦,與禪定思想一脈相承。《天》通篇的力度變化基本在ppp到mf之間,少數幾個f以上力度的音,均需先按住相應琴弦再彈奏(音符上方有+號和mute標記),故而實際音量依然有限。與古琴音樂常用留白處理,如名曲《憶故人》中,幾乎無一個音彼此相連一樣,《天》從頭到尾幾乎保持單聲部進行,并大量穿插休止符(見譜1),音斷意連。

此外,《天》還借鑒了古琴的彈奏技法,即由不同指法與弦法產生同一音高上的多種音色作為旋律的重要構成部分。梁雷正是基于此而發(fā)展出自己獨特的“一音多聲”技法。在《天》中,由于鋼琴音色范圍有限,梁雷更多是通過不同音域、時值以及觸鍵方式來拓寬單個音符的音色頻譜。《天》中單個音符的音域跨度可達4個八度(F1-f2),音長更是千變萬化。而觸鍵不僅包括常規(guī)的連奏、跳音等,更涵蓋了許多20世紀的新觸鍵法(見譜2)。如前述壓弦奏法(1-1),或直接用指甲撥奏鋼琴琴弦(1-5)。這兩種發(fā)聲方式極有可能就是在借鑒古琴的演奏技法。

梁雷要求演奏者從頭到尾通用一個延音踏板,進一步縮小了鋼琴與古琴在音色上的差距。由于作品整體力度要求偏弱,因此貫穿始終的一個踏板并不會產生過多“混響”的效果,只會延長并柔和鋼琴的音色。但延音踏板的特性也使那些更有力量的音回蕩時間遠遠長于較弱的音。比如第7小節(jié)的F,mf的力度使這個音能一直延續(xù)到第11小節(jié)甚至更久。因此在保持大體為單聲部進行的基礎上,這些延響更長的音形成了一個新的聲部。這些音和之前的混響結合起來,營造出一種天空中點點繁星閃爍的效果:這里那里無處不在,音與音之間的聯系若有若無,每個音既是獨立的個體,又相互結合形成有機整體。作品的總體情緒淡泊沖和,但依然保留了內在的張力。作曲家有意避免過于戲劇性的對比轉折,將聽眾的注意力轉向更加內傾式的、細致微妙的聽覺體驗:每個音的長短。強弱,高低和色彩。

這種充盈著東方古典式審美與演奏技法的音樂,卻由西方近代的創(chuàng)作技法結構而成。梁雷在《天》中自由借鑒了發(fā)源于20世紀中葉的“整體序列主義”手法,全曲由6個基本音和6個基本節(jié)奏型的6次變化組合構成。6個基本音為#F、A、B、D、E、F;前5個音構成了東方調性中常見的五聲音階,而還原F產生的半音階(E-F-#F)則帶來更多西方當代無調性色彩和張力(具體排列請見表1)。

《天》中的6種基本節(jié)奏型在印刷版中很難看出端倪。在梁雷原初的設想中,演奏者需要根據具體音樂情境對這6種節(jié)奏型進行一定程度上的自由拉伸。但實際演出中該記譜法給不少演奏者帶來很大的挑戰(zhàn),最后結果卻仍難以實現作曲家的創(chuàng)作意圖。因此梁雷改用更精確的記譜。原本的六種時值為十六分音符、八分音符、四分音符、二分音符、全音符和帶連線的全音符,最后一種在音值上相當于兩個全音符(見譜3和表2)。

梁雷曾把《天》比作“東方浮云流水的書法的影子,與西方宏大立體的建筑空間的碰撞”。乍看上去,《天》中似斷似連的音符和變幻莫測的節(jié)奏是隨性寫意的,只有深入的研習后才揭示出這背后隱藏的嚴密結構。而這一東西方文化的碰撞融合僅用了24小節(jié)。不得不令人贊嘆。

對于演奏者而言,《天》最大的挑戰(zhàn)來自于把握節(jié)奏的彈性與精準。印刷版的節(jié)奏固然繁瑣,但嚴格遵照譜面推算數拍子未必是最佳選擇。因為這只是梁雷心中“彈性節(jié)奏”的具現化。若要忠實還原作曲家的意圖,恐怕要將原稿與印刷版進行細致的比對,并結合前后音樂語境來考慮。演奏者需不斷自我詢問:作曲家為何做出這些改寫?例如,原稿中兩個帶連線的全音符(F.1與e。)在印刷版中都持續(xù)了6拍(音符時值加上其后的休止符)。此外,這兩個音都要求彈得輕而短(見譜1及3)。延音踏板會讓音色綿長混響,而p以下的力度則確保它們的持續(xù)時間不會太過長久。,由此可推斷梁雷希望這些音延響到自然消失。演奏者詮釋時應當更關注傳達這一效果而非呆板地數節(jié)拍。其它節(jié)奏型的詮釋亦應遵循同樣的邏輯,理清每一拍的來龍去脈后參考譜面的音符時長,在實際演奏中把握音樂的呼吸韻律。

另一個可能會困惑演奏者的問題是樂句。《天》的序列化手法似乎暗示全曲有6大樂句,然而樂譜上只有5條長連線。同時,所有的小節(jié)線與長連線都畫成虛線,暗示音樂應一氣呵成。這種樂句的交叉疊映很可能為營造出似斷實連,蜿蜒曲折,綿延不絕的效果。因此,建議演奏者同時練習三種分句:基于創(chuàng)作技法的6旬,基于連線的5句,以及從頭至尾一氣呵成的一句。在最后演奏中。無論演奏者選擇哪一種分句法,都需要同時考慮到其它兩種,才能演繹出多層次的詮釋,完美地表現出作曲家的創(chuàng)作初衷。

如何在總體輕柔的氛圍下演奏出細致的變化也是《天》的演奏難點之一,好在作曲家細致的記譜為演奏者提供了可靠的支持。演奏者需嚴格遵照譜面上的觸鍵指示,并謹記延音踏板只是改變音符時長。因此何處需連。何處需斷,何處需跳應毫不含糊。同時,演奏者務必保持肌肉松弛,以避免由于緊張引發(fā)的重音。最后,演奏者要盡可能地減少肢體動作,營造視覺上的靜謐感。

二、第二階段《佇聽風聲起》(2002)

自2001年起,梁雷逐漸突破之前“禪定”的音樂狀態(tài),進一步拓寬他的音樂語匯:極弱到極強,極低到極高,極暗到極亮,等等。梁雷將這一轉變的契機與緣由總結為通過“與過去相對立”來“完成所需的音樂之旅”。這符合中國傳統(tǒng)文化中“看山是山,看山不是山,看山還是山”的多層境界。同時筆者大膽推測,這也是現代西方音樂中的實驗精神對粱雷創(chuàng)作理念的深刻影響:不被過去傳統(tǒng)所拘束,不斷刷新音樂的定義,拓展音樂的表現邊際。

《佇聽風聲起》與《天》聯系緊密,粱雷將后者中絕大多數的音都移植到前者中作為骨架音,但在音區(qū)和時值上做了調整,并在骨架音間加入大量的音塊、震音以及其它裝飾音型(見譜4)。作為一首過渡時期創(chuàng)作的“衍生”作品,《佇聽風聲起》保留了部分前作的特色如“一音多聲”技法,且作品開篇風格仍接近《天》中的“禪定”音樂意境。此外,《佇聽風聲起》還保留了繁復的節(jié)奏,由此能推斷出梁雷的“彈性節(jié)奏”依然是該曲的一個重要命題。但由于骨架音時值的調整,原本《天》中的序列主義特征已蕩然無存,而新加入的震音、音塊也讓古琴音樂的影子微乎其微(見譜4)。

與《天》相比,《佇聽風聲起》包含更多對音色效果的探索。梁雷以樂繪景,在鋼琴上再現他林中漫步時聽到的諸多聲響。引自《天》的骨干音間穿插了大量音塊和經過性音型,這些音拆開來看似乎并非不可代替,合在一起也并不構成任何傳統(tǒng)的旋律和聲,更多是給作品增添音響色彩。如第15-16小節(jié)的震音猶如林間微風,音域又高,力道又輕,還加上延長記號漠糊節(jié)奏,恍若樹叢的枝葉隨風起舞婆娑而動(見譜5)。

《佇聽風聲起》還引入了戲劇性的力度對比轉換。強與弱間的變換往往沒有任何鋪墊,且幅度極大。這種手法源自于西藏喇嘛梵音誦經及日本尺八音樂,它不依靠傳統(tǒng)的戲劇性陳述,而往往在沒有鋪墊的情況下將聽眾直接帶入高潮。梁雷將這種“內向型的宗教性體驗”稱為“單音棒喝”。這類音樂,其中一個單音便能“將聽眾直接引入天堂”。這與禪宗的“頓晤”理念息息相關。在《佇聽風聲起》中。粱雷擯棄傳統(tǒng)的線性發(fā)展,力求在寥寥幾個音內帶給聽眾極致的情感體驗。在第9-10小節(jié)中,力度標記從mp跳入ff和fff,跌回p又重上ff(見譜4),而聽眾的情緒亦如過山車般隨著力度變化而劇烈起伏,瞬息萬變。

如前所述,《佇聽風聲起》開頭尚保有《天》中禪定音樂的影子。但隨著音樂的展開,《天》中近乎凝固的單聲部進行基本消失不見,而追求音響效果的音塊與經過性音型,以及“單音棒喝”等新手法的運用則越來越頻繁,似乎象征著粱雷逐漸從舊有的創(chuàng)作狀態(tài)中破繭而出,走向一個嶄新的階段。

《佇聽風聲起》由于與《天》的密切關系。《天》中的6個基本音#F、A、B、D、E,和F,至少在初次出現(第1-8小節(jié))時應有所強調。難點在于粱雷細致地標明了各個音所需的力度層次,演奏者是無法通過“把這些音稍微彈強一點”的傳統(tǒng)方法來達到目的,建議演奏者更多從音色變化和觸鍵上去考慮,如在每個基本音前使用輕微的non-legato(非連奏),或者通過快速下鍵讓音色相對清脆明亮。又或者改變聲音的傾向性使其獨立于其它音符。需要注意的是,這些基本音仍然是句子的一部分,演奏者需要把握好強調它們和保證句子的流動與完整性間的平衡。

《佇聽風聲起》演繹的一大難點是如何通過多種音色來模仿林中不同的聲響。由于這個問題太過復雜,牽扯到諸多鋼琴演奏的基本要素,筆者只能簡要述說幾個關鍵點,即手指觸鍵部位,下鍵速度,下鍵高度,與下鍵重量。這幾大點的每一個細節(jié)變化均能產生不同的音色,而組合起來的音色更是變化無窮。作為練習,演奏者可以以每一大點為切入,細致地聆聽不同速度、力度或高度帶來的音色變化,再將其組合成所需的音色。仍以第15-16小節(jié)震音為例,為表現出風吹樹葉細微顫動而又若有若無的特點,演奏者可將手腕略微懸高,手指盡可能貼鍵,用靠近指尖的部位觸鍵,手臂放松,幾乎不加任何重量,但要隨著手指輕微左右搖動。演奏者初練時可能無法彈快,但切勿心急,需以音色為第一目標,細致感受力量在手指間運轉流動,久而久之,自然水到渠成。

強與弱之間毫無鋪墊的轉換可能會給許多演奏者帶來技術上的挑戰(zhàn)。建議練習時以一次轉換為單位,抽出來反復練習。待到熟練自然后,再加到兩次轉換,到三次、四次、依次類推直至可演奏全曲。這其中慢速練習極為關鍵,可以說需占據80%以上的練習時間。練習者可使用節(jié)拍器定速度,只有在充分掌握一個速度的基礎上,方能提到下一速度。

三、第三階段《光波》與《焰戲》(2007)

及至2007年,粱雷的新風格已日趨成熟。在《光波》與《焰戲》中,已很難看到《天》或《佇聽風聲起》中那樣直接的文化影響,它們更多交融匯聚成梁雷獨到的個人風格。他明確了自己用音樂捕獲生命和宇宙的基本內核這一宏觀訴求。同時,他也進一步完善了自己的創(chuàng)作手法,除了前文提到過的“一音多聲”,“單音棒喝”等技法外,還發(fā)展出“影子”,“呼吸”和“變化”等理念。這些核心的觀念均是建立在“跨越歷史、文化、技術與學科界定的豐富資源上”。

《光波》、《焰戲》和《天》的相似處不多。這兩首作品更多沿用了《佇聽風聲起》的創(chuàng)作手法,包括強烈的音域音量對比、無鋪墊的強弱轉換、以及對音響效果的探索。

《光波》的音區(qū)涵蓋了近7個八度。幾乎達到鋼琴的極限。雖然該曲約2/3的篇幅音量都在p之下,但余下1/3則充滿戲劇性的對比變化。如第5小節(jié),僅僅在一個小節(jié)中音樂先下墜近6個八度,隨后又沖高5個八度;同時力度在f,ff,PP,和mp中劇烈震蕩(見譜6)。這種強弱的音響對比在《焰戲》中更是達到了極致。作為整套組曲中最為激烈戲劇化的一個樂章,力度變化是《焰戲》的發(fā)展脈絡之一。作品從PP開始,經過三小節(jié)漸強到mp,又迅即回落到pp。隨著音樂發(fā)展,漸強的時間越來越短,漸強的幅度卻越來越大,強弱變化也越來越頻繁。在最后兩小節(jié)中,梁雷標記了多達18個力度記號,每彈奏一兩個音便需轉換一次強弱(見譜7)。

同時,梁雷進一步拓展了他在《佇聽風聲起》中對聲響效果的探索。《光波》的靈感來源于印度古代著作《毗濕奴往世書》中所描述的一幅末世情景:當太陽燒毀了三個世界之后。持續(xù)百年的傾盆大雨將世界淹沒成一片汪洋。最終所有光線沉入水中,只有毗濕奴沉睡在水面上。除了音塊和經過性音型,梁雷又加入了刮奏、輪指來表現光影與水紋。作品開頭振聾發(fā)聵的低音音塊,與緊隨其后的三十二分音符恰如被焚毀的末世后傾盆而下的暴雨。而在樂章末尾,刮奏與三十二分音符經過性音型交替使用,音域由鍵盤上最高的b音逐漸滑落至最低b音,形象地描繪出光線逐漸沉落,歸于黑暗寂靜的世界(見譜8)。

《焰戲》的英文名Magma實際意為火山巖漿。梁雷用幾乎不停歇的跑動音型和復調織體具現這種熾熱和濃稠。《焰戲》中雙手的線條彼此獨立,卻有著隱秘的相互聯系,忽高忽低,難以捉摸。一次又一次的漸強正如此起彼伏的熔巖,逐漸匯聚成井噴勃發(fā)之勢。與《天》和《佇聽風聲起》相比,《光波》與《焰戲》有更豐富的聲部織體,更綿長的氣息,以及更自然的聲響效果轉換。音響效果,成為這兩個樂章中推動音樂發(fā)展的關鍵元素。梁雷希望以他的音樂打開聽眾的耳朵,如同佛教中“天耳通”一般,從那些細微、易于被常人所忽略的聲響細節(jié)中獲得不同尋常的美的體驗。

《光波》與《焰戲》的音樂意境不像《天》那么形而上,也不像《佇聽風聲起》那么貼近作曲家的個人生活。它們更多屬于梁雷試圖“捕獲生命與宇宙的基本內核”的一部分,為此粱雷也調用了更多的創(chuàng)作技法來達到這一目的。

作為自然界幾大基本元素,水、火從某種意義上映射了宇宙生命的根本特質:既千變萬化.又始終如一。粱雷發(fā)展了兩種特殊的理念將其具現為音樂中的“呼吸”和“變化”。前者得益于佛教哲理,認為生命在“呼吸之間”。《大智度論》中有一段關于呼吸長短、深淺、節(jié)奏和變化的論述,被粱雷引申到音樂創(chuàng)作上。仍以《光波》結尾為例,每一分句的長短、句與句間的休止都各有不同;粱雷頻繁變換拍號,甚至使用四二十八一這樣復雜的節(jié)拍來度量呼吸的張弛緩急(見譜8)。而交替使用的經過性音型和刮奏,或回蕩,或順暢,深淺變幻,記錄“每一瞬間的變幻莫測”。

“變化”則在“呼吸”的基礎上進一步延展。其基本原理是發(fā)掘每個聲音中所蘊含的“潛在的張力和隱蔽的能量”來反映“生命的漸變與裂變。”前敘《光波》與《焰戲》中不斷變換的音高、節(jié)奏、力度都是梁雷試圖“量化”生命本質的具體手法。《光波》展現出水與光的不同側面:音樂時而堆疊成四個聲部的三十二分音符從高音區(qū)傾瀉而下,時而轉為滿鍵盤游走的連續(xù)刮奏,時而又幻化成悠遠飄渺的致密輪指。《焰戲》通篇音程跳動基本局限在純四度之內,然而從頭至尾竟沒出現過有規(guī)律可循的旋律線,這是“漸變”;音樂從開頭的若隱若現到結尾如火山爆發(fā),便是“裂變”。《光波》與《焰戲》的音樂主題都極其簡明,所用的音樂材料卻鮮有重復,正如一個“復雜的、并且在永遠變化無常的世界”,以及“生命個體……不斷向前推動的力量和變化活力”。

梁雷愛好的另一種手法“影子”也出現在《焰戲》中。“影子”源于亞洲傳統(tǒng)支聲復調,其中一個聲部既可能是主要線條,也可能變化為輔助線條。在多聲部作品中,這種功能的互換往往并不同步,甚至會有錯位。梁雷將這些不斷變換功能的線條稱為“影子”,并基于此創(chuàng)造了“旋律之影”、“和聲之影”、“節(jié)奏之影”等。《焰戲》主要采用“旋律之影”來調配左右手兩個聲部。如譜8所示,左手的音型與右手聯系緊密,它時而模仿(第1小節(jié)的第1拍,第3小節(jié)的第3拍,第5小節(jié)的第3拍,及第6小節(jié)的第2-3拍);時而變?yōu)檠舆t的倒影(左手第1小節(jié)的第3拍與右手第1小節(jié)的第2拍);時而先現(左手第4小節(jié)第4拍與右手第5小節(jié)第1拍,見譜9)。在樂章的結尾,兩手在小二度的基礎上互為倒影(見譜7)。

對于演奏者來說,領會和把握“呼吸”及“變化”的觀念是這兩個樂章詮釋成功與否的重要條件。對于譜面的熟識是第一步,但更重要的是通過譜面探尋作曲家背后的意圖。如《光波》中的刮奏,結合前后音樂語境可知其分為兩大類,一種更注重刮奏帶來的轟鳴效果(如譜5),另一種則有更強的旋律性(如譜8)。前一種可使用長踏板,觸鍵既快且深,音量越大越好。后一種踏板則可只踩一半且頻繁更換,速度較前一種為慢,手指淺淺刮過鍵盤,使每個音如珠落玉盤股清晰可辨。《焰戲》雖然通篇要求跳音,但觸鍵卻不可太過顆粒化,否則會過于扎實不像飄忽的火焰。同時演奏者要根據線條輪廓進行相應的上揚下落來進一步凸顯火焰躥高伏低的特點。這種上揚下落并不一定需要在力度上進行調整,更多是把握好聲音的傾向性。

“影子”雖然講究的是多聲部之間的配合轉換,但練習時首先需要關注雙手的獨立性。建議演奏者第一步先分段單手練習,直至兩手線條基本能分別背譜演奏。第二步需要仔細研讀樂譜,畫出兩聲部間的模仿、倒影、先現等。各聲部何時為主,何時為輔,均需心中有數。最后才能合手,按照之前的分析仔細聆聽兩手關系。當兩手線條都已熟稔于心,便不會顧此失彼,手忙腳亂。

最后還要提醒演奏者注意的一點是踏板。總體上梁雷對組曲中幾首作品的踏板都有著極其詳盡的標記,無需贅言。但惟有《焰戲》僅在開頭標出“use the pedal sparingly”(保守地使用踏板)。由于作品的音域被基本限制在鋼琴低音區(qū),過多使用延音踏板會導致音樂混成一團,完全聽不見線條句子。建議演奏者先徹底不用踏板練習,然后再酌情點一點踏板(如在漸強末端),每次不超過半拍。當然,像之前所有的建議一樣,這僅供演奏者參考,實際演出中仍需根據現場音響效果靈活處理。

《光波》與《焰戲》中依然混用了多種中西方創(chuàng)作手法。粱雷曾在電話采訪中表示《光波》的創(chuàng)作受20世紀下半葉“頻譜音樂”的影響,而筆者深信,作品中的輪指、刮奏等技法無疑是借鑒了中國琵琶、古箏等樂器的表現手法。《焰戲》一開始,左手是c大調調號,右手卻是降D大調調號(見譜9),像這種兩手各彈不同調的方式并非梁雷首創(chuàng),在利蓋蒂、吉拉斯泰拉等西方作曲家的作品中均可找到先例。然而與《天》相比,這些一目了然式的混用已不再成為作品的“亮點”。作品更多凸現出來的是梁雷融合了他對中西文化本質的探索、質詢和思考后,提煉出來的精粹。“呼吸”與“變化”這兩個理念在許多文化中都能找到映照。這其中既有東方式的只可意會不可言傳,又有西方近代追求精準的科學式執(zhí)著。可以說,梁雷發(fā)展出了其獨屬的“多元文化音樂”。這種“多元文化”并非多個文化一加一等于二般的機械疊置,而是其本身已形成了一種有著“多元”特性的音樂文化。

(責任編輯 章濱)