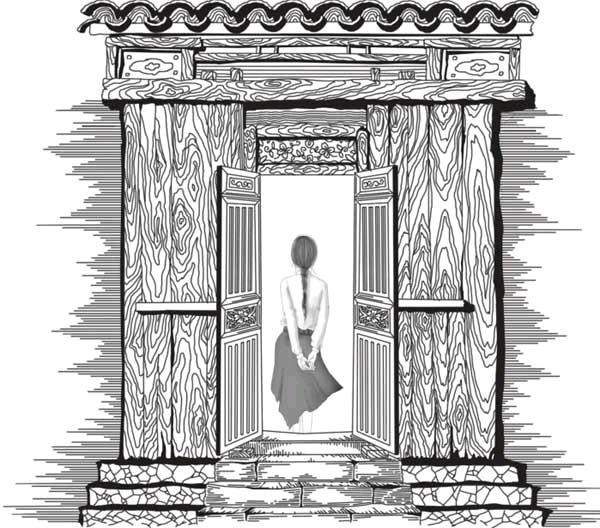

柴門

烏耕

最早認識“柴門”,是讀唐人劉長卿的詩:柴門聞犬吠,風雪夜歸人。

在宋人葉紹翁筆下,“柴門”又叫“柴扉”,不僅多了些典雅,也多了些閑適:應憐屐齒印蒼苔,小扣柴扉久不開。

請細細品味“柴扉”二字,多么田園又多么優雅。

我老家也有柴門,但叫“寨門”,劉長卿詩中的貧瘠荒寒之意,就躲在寨門后邊。但一“柴”一“寨”,還是有些差別,比如前者很民居,而后者分明有些山寨氣味,叫人想到生猛的水泊梁山。

在我幼時,那些很窮的人家——窮得連個大門都蓋不起,就弄個“寨門”應付公事。

寨門大都用棉槐或荊棘一類編成,幾乎沒有什么成本,當然,從安全角度來看,它充其量只是個象征物。大約因為虛弱,所以名堂才如此唬人——寨門!似乎是在向世界宣布:這是老子的山寨,你最好離遠點!

我家附近有一個碾棚,它北邊不遠處有一個寨門,那是老竇家——我們隊唯一使用寨門的人家。

老竇這個人,點子很多,而這樣的人往往好吃懶做。他很小就死了爹,又有些吊兒郎當,所以連個大門都蓋不起。但有意思的是,他又是我們隊唯一鑲了金牙的人,如果用家鄉話來形容,就是很有些“窮燒包”。

老家順口溜云:“戴手表,挽一道;鑲金牙,自來笑。”意思是說,戴了手表要把袖子挽起來,鑲了金牙要不停地笑——這樣人家才看得見。顯然,手表與金牙,都是富貴的象征。

但金牙與寨門,則分明構成一對尖銳的矛盾。如何弄個女人,來寨門內做壓寨夫人呢?

老竇有妙招。

那是上世紀五十年代初,老竇跑到我們家,跟我爹借衣服和手表,說是去相親。兩家一直比鄰而居,這個忙是要幫的,于是老竇拿著這些行頭笑嘻嘻地走了。

不久,老竇果然騙來一個媳婦。

媳婦叫姬木花,饑荒年代“填北洼”嫁了人,而且已經有了一個兒子。老竇一身光鮮的行頭,又用甜言蜜語做了個“畫餅”,姬木花就拋下一切跟他私奔了。

我用了一個“騙”字,是因為老竇的確有些欺詐言行。但細細分析這場私奔,又有一些特殊的背景。姬木花這一撥“填北洼”的人,當天災遠去之后,大多數又跑回家鄉重新嫁人。其時,很多人已經有了孩子,如是女孩就自己帶走,男孩則留給夫家。依據常識,為了活命,那么多女孩一下涌入“北洼”,嫁個理想丈夫的概率基本為零。試想,幾乎所有的老鄉都跑了,你會守著一個或老或丑或窮的男人,在異鄉熬一輩子嗎?

老竇正是瞅準了這個機會,適時地出現在了姬木花面前。他們有親戚關系,至于拐了多少彎,外人很難說清楚,但起碼彼此認識。當姬木花在首鼠兩端中遠眺故鄉時,一位鑲金牙戴手表的“表哥”或“表叔”,突然像祥云一樣降落在她身邊,而且含情脈脈。據姬木花后來的“控訴”,老竇跟她說,他開著很大的布店,跟了他只是照看一下店面,剩下的工作,就是穿金戴銀做太太了。

古今中外,完全無辜的被騙者很少,所謂“蒼蠅不叮無縫的蛋”。姬木花又矮又丑,已經遠嫁他人且有了孩子,一個開著布店的老板竟然對她情有獨鐘,竟然千里迢迢覓到她——這個故事聽上去是不是很像個童話?

但姬木花信了。

人和魚的命運經常是相同的:抵御不了香餌的誘惑。

迎接姬木花的不是布店,而是那個寒微的寨門,但她已經回不去了。

一場兩個人的戰爭,一場伴隨了老竇一生的戰爭,從此拉開了帷幕。

在我記憶中,老竇家幾乎天天打架。因為離得近,在我家院子里,就能清晰地聽到他家打架的聲音。另外,他家緊挨著碾棚,這是人們最經常出入的公共空間,所以他家打架的消息也傳播得最快。

那是個物質極度匱乏的年代,但民風是淳厚的,所以經常打架的夫婦并不多見。

老竇家打架的原因,我猜不外有三,一是“貧賤夫妻百事哀”,二是老竇騙婚的前科,三是這對夫婦脾氣都很壞。他們打架的程序是這樣的:先是吵,繼而罵,最后是摔東西,最經常摔的東西是碗。

一邊是永恒的戰火,一邊是兒女陸續降生。在農村,女人稱丈夫時,常常呼為“冤家”,這稱呼大約就是在戰火中淬煉出來的。

老竇家育有一子三女,二女兒跟我同歲,叫小英,外號“二級風”。她長得太瘦弱了,似乎二級風就能把她刮跑。小英經常的工作是到供銷社代銷點買碗,她胳膊還沒麻桿粗,抱著一摞碗,一路上要歇好幾回。

這碗摔了買,買了摔,摔著摔著,最小的女兒也能買碗了。這時,姬木花得了一種奇怪的病,據說是坐月子落下的。她曾多次跟我娘描述腦袋透風的感覺,但這不是傷風感冒,有過相同體驗的人沒有,因之通過描述讓別人理解她的病痛很難。那時還沒有赤腳醫生,而到縣醫院看病是不可想象的,所以農民對付疾病的唯一方法是偏方。姬木花討過很多偏方,其中之一跟她的病一樣奇怪:用糞筐底部半朽爛的條或棉槐熬水喝。

在我聽說過的偏方中,這是最惡心的一個,從姬木花對這個偏方的“偏愛”中,我第一次感覺到疾病的可怕。現在想來,她的病應該是夫妻長期不和肝氣郁結使然,所謂月子病云云,大約是她自己的想當然。據我研究,那一代母親的生育史,就是一部自然史,很多離奇的分娩故事遠超小說家的想象。

就天然資質而言,女人要遠比男人更能忍受長期的煎熬。姬木花的病后來痊愈了,不知是偏方的作用,還是時間最終還給了她健康。但老竇卻病倒了,而且從此再也沒有爬起來,至于他得的是什么病,誰也說不清楚,包括他自己。惡劣的夫妻關系,孩子又半大不大,不用說噓寒問暖,就是熱湯熱水也是奢侈的。多數時間,老竇都躺在床上“養病”,夏天偶爾到大街上坐坐,看上去三分像人七分像鬼。

不死不活地拖了幾年,老竇最終扔下幾個未成年的孩子走了。

“冤家”走了,戰爭也結束了——一勞永逸地結束了。

但“和平”的代價是,姬木花要獨自養育幾個孩子。

在我記憶中,饑餓一直是鄉村的夢魘,直到上世紀七十年代才有改觀。兩口子一塊拉扯孩子尚且吃力,對于一個女人而言意味著什么,是不言而喻的。

但姬木花有辦法。

每年秋收過后,姬木花都到南山去“攔地瓜”,大約兩個月后滿載而歸。一個男人趕著牛或驢,拉著滿滿一車地瓜干,還有滿臉笑意的姬木花,凱旋一般到村里。

所謂“攔地瓜”,就是把收獲后的瓜地再刨一遍,把那些“漏網之魚”收入囊中。據我分析,如果收獲時用心,所謂“攔地瓜”是不存在的,但在大鍋飯時代,社員最拿手的就是磨洋工。另外,與其認真勞動肥公,不如打個埋伏肥私,于是“攔地瓜”便成為那個年代異常紅火的“產業”。

關于姬木花“攔地瓜”,村里一直有著種種風言風語。那時,收獲后的瓜地,無一例外都有人“看坡”,根據常識,也根據我幼時的經驗,跑到異鄉“攔地瓜”,人家還不打斷你的狗腿?一車地瓜干,要多少鮮地瓜?靠“攔地瓜”曬一車瓜干,不啻于天方夜譚。另外,曬瓜干需要一定的條件,沒有穩定的“根據地”是不可能完成的,結合那個護送姬木花的男人,人們的一致結論是:那一車瓜干,是姬木花身體所得,因為“南山”盛產光棍,女人無論美丑老嫩,到那里都會如魚得水。

不知這種推測是否接近真相,但另一個真相是可以肯定的:人們普遍的嫉妒。一車瓜干是一筆可觀的財富,并非誰都能創造財富,但誰都有足夠的嫉妒能力。

無論人們如何議論,姬木花每年秋后都去“攔地瓜”,像一只勤奮而幸福的候鳥。因為每年一車瓜干,她起碼不比一般人家過得差,而當四個孩子都長大成人后,姬木花又有了驚人之舉。

大約上世紀九十年代,一個五六十歲的半大老頭,時常騎著“電驢子”來看姬木花。摩托車,我老家叫電驢子,在那個年代是很拉風的。這個男人,大約就是最先富起來的那批人,至于多富則很難說。

男人一口外地腔,有人說是青州的,有人說是淄博的,而姬木花則說是她的親戚。人們擠眉弄眼說,她的“親戚”就是多,而且都遠得邪乎。

姬木花從不懼飛短流長,跟這個男人交往了幾年后,竟然跟他走了。

如果這也叫“私奔”的話,相比年輕時那一次,這一回顯然更駭人聽聞。

五六年后,當人們的熱議已經冷卻,甚至大家已經忘了世界上還有姬木花這個人時,突然她又回來了。

這個有故事的女人,一下又成為焦點人物。

姬木花為何又回來,人們道聽途說加猜測,共形成三個版本:一是“退貨”說,意謂那個男人不要她了;二是“破產”說,即那個男人做買賣賠了個精光,候鳥一樣的姬木花當然要飛;三是“子女不容”說,即男人的子女為了家產,把姬木花打跑了。

真相如何,只有姬木花自己知道。她不在乎人們的議論,但很在乎能否被兒子媳婦接納。她兒子很矮小,是她忠實的再版;脾氣很急,點子很多,是她跟老竇的忠實再版。這個兒子不簡單,已經做了幾年小包工頭,住在錚明瓦亮的磚瓦房子里,虎頭虎腦的小子已經滿地跑。

在兒子艱難創業最需要幫忙的時間段,姬木花缺席了。在很多人看來,她有兩項“原罪”:一是為老不尊追求啥啥,給兒子丟盡了臉;二是沒給兒子看一天孩子,這是不可饒恕的。

出乎大家的預料,兒子沒有把姬木花趕走。于是鄰居們紛紛說,這個兒子真不孬。

一次回老家,母親跟我說起姬木花。

姬木花的小女兒,嫁在了本村,平日里做豆腐賣豆腐。這是個孝順的女兒,經常帶些吃的穿的來看母親。但每次來,都要瞅著哥嫂不在的時候,很像地下黨接頭。

母親很平靜地講,我聽得潸然淚下。

這是生在饑荒戰亂中,也長在饑荒戰亂中的一代人,人生的底色是苦澀的。這又是新舊夾縫中的一代母親,為了生存,她們做過舊時的童養媳,又做了新時代的婆婆,而這兩個角色都是犧牲者。

而我們,既吮吸過母親干癟的乳房,又要想著把她做成豐腴的道德標本,這不僅是無知與麻木,更是貪婪與無恥。