花山巖畫

張亞莎

摘要:巖畫的文化內涵破譯是解讀當地歷史民族文化的一個重要途徑,也是我們認識早期民族文化獨特性的重要手段。這項工作已經持續半個世紀之久,通過巖畫符號的解讀,來尋找畫面中隱藏的那些早期文明結構的書寫方式。從最樸素簡單的畫面開始,通過不斷地增加符號以傳達更多的信息與思想內容。符號語言不斷遞增的過程,反映的正是左江流域古代族群社會、經濟、政治、文化不斷進步的歷程,在這個古代族群的社會發展過程中,身份差別、等級差別、階級差別有一條不斷演進的圖像語言發展脈絡,背后則是社會結構不斷變化、社會分層不斷復雜精細的過程。

關鍵詞:花山巖畫;左江流域;巖畫圖像符號;早期族群社會;銅鼓;祭祀

生活在左江流域的早期族群,在臨江的喀斯特溶巖崖壁,尤其是江水轉彎處高達數十米險峻陡峭的崖壁上,用今人看來依然是不可思議的技術,涂繪出神秘而震撼的大型紅色巖畫,創造了世界巖畫界的一大奇跡(圖1)。

巖畫,這一遍布全球的文化遺產是早期人類記錄歷史、祭祀神明、闡釋觀念、表達情感的精神傳達載體,是早期人類留下來的巨大精神財富。面對如此龐大的人類早期文化遺產,我們需要認清的一個現實是:“巖畫”(Rock Art)作為遺產很古老,但關于它的研究卻是一個全新領域,因為以我們已有的知識儲備與認知結構,在解讀、認知與闡釋其內涵與意義時遭遇到前所未有的挑戰,既無現成理論,更缺乏方法。也許正因為如此,廣西左江流域花山巖畫的研究,要解決的不僅是花山巖畫文化內涵的闡釋與認知,同時還是中國本土巖畫圖像學研究理論與方法的創新與探索。

值得慶幸的是就遺產本身而言,廣西花山巖畫為我們提供了一個方法建設的良好平臺。首先,左江流域巖畫具備了相當厚重的體量與密集的圖像數量積累,尤其是幾幅巨幅的花山巖畫,豐富的圖像內容與清晰完整的詞匯與句法結構,為巖畫解碼與文化破譯提供了非常難得的物質基礎。其次,花山巖畫所反映的巖畫與地理環境特殊的依存關系是探討左江流域巖畫形成與演進的生態文化的背景基礎,尤其是在此基礎上形成的當地民間神話傳說寶庫,提供了從神話學角度闡釋花山巖畫形成的哲學與宗教思想概念資源。再次,長達半個世紀以來的廣西左江巖畫的研究史,更為今后的研究打下堅實的基礎。

巖畫的文化內涵破譯是解讀當地歷史民族文化的一個重要途徑,也是我們認識早期民族文化獨特性的重要手段。這項工作已經持續半個世紀之久,現在我們所要做的只是通過巖畫符號的解讀,來尋找畫面中隱藏的那些早期文明結構的書寫方式。

一、巖畫圖像符號與左江早期族群社會的

階級劃分

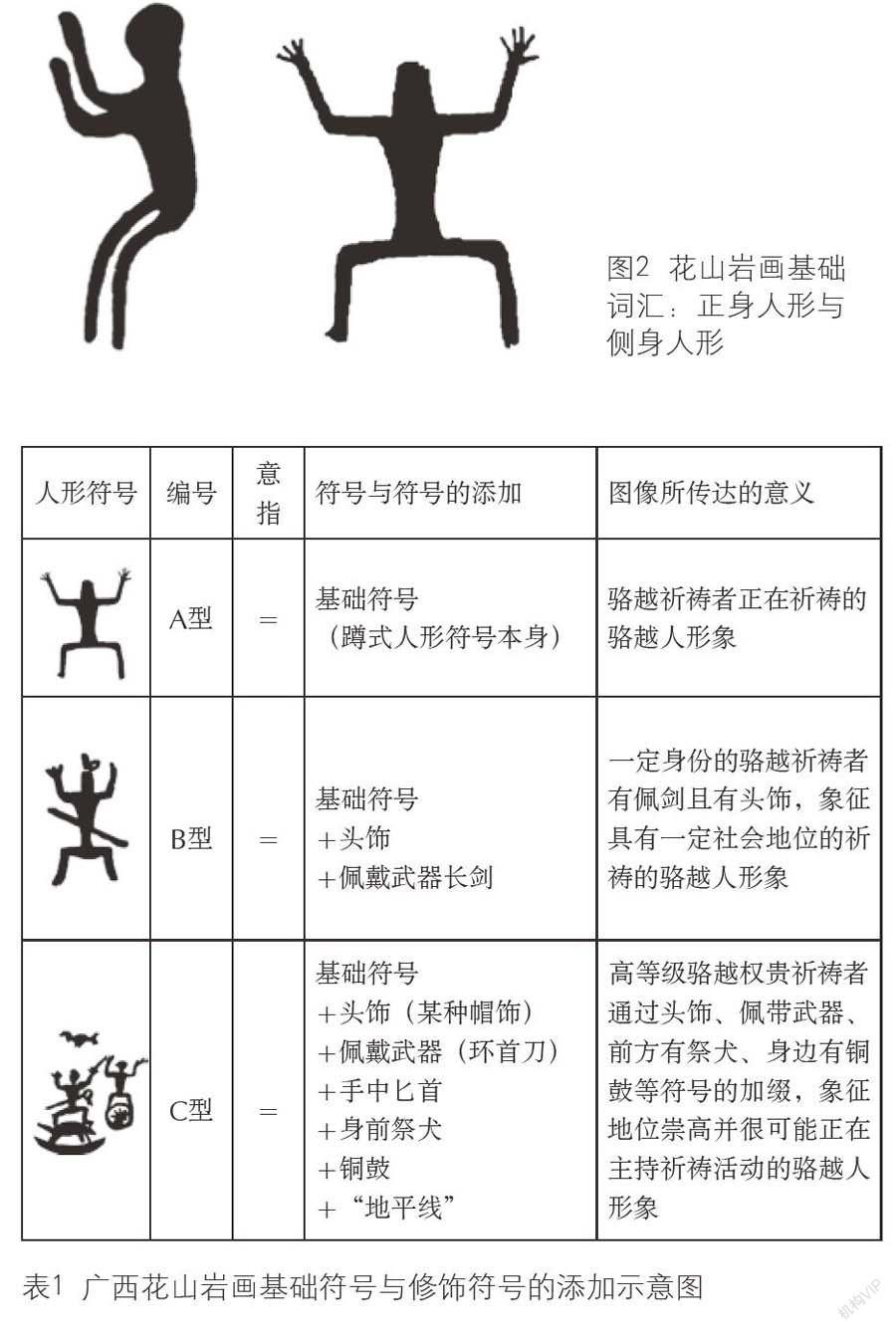

基于巖畫圖像語言學研究的基礎法則,左江巖畫中每一個圖形符號應該對應著一個詞匯;出現最多的符號圖像則是某地巖畫語言系統中的基礎母題或基礎符號。那么,花山巖畫中出現最多的圖像符號“蹲式人形”符號便可以被視為基礎符號。數千個蹲式人形圖像中,正面蹲式人形占據70%左右,側身蹲式人形符號約占30%(圖2)。就花山巖畫的情景敘事結構看,絕大多數蹲式人形符號,無論是正面還是側身蹲式人形符號,應該表現的是宗教祭祀場面中的祈禱者含義。

當一個基本的蹲式人形符號不斷被添加上頭飾、武器、祭犬、銅鼓等一些顯然具有修飾作用(表1)、類似形容詞或定語的圖像符號后,便讓這個基本詞匯進入到復合式詞組行列,而這類復合型符號所能表述的意思,也就更加復雜與豐富。由此可知,左江巖畫的基本詞法為逐漸添加式,通過不斷增加定語或修飾語,讓一個個個體之間出現微妙變化,從而傳達出更為豐富多樣的內涵。絕大多數圖形符號都有可能既是名詞,同時兼有形容詞的功能,如“Y”字型頭飾(表1中的B型),作為名詞可能代表某種動物雙耳,但當它出現在某個蹲式人形頭上時,便成為修飾這個人物身份或等級的形容詞或定語,意指該人物擁有某種級別或身份。同理,武器、銅鼓、動物以及我們甚至不太清楚原型的那些符號,也同樣擁有這樣的意義與功能,用來說明它所裝飾的那個人物的身份與地位,或添加其他意義。表1展示出通過“佩飾”類定語的添加,單純的人物形象在身份地位上所發生的變化。

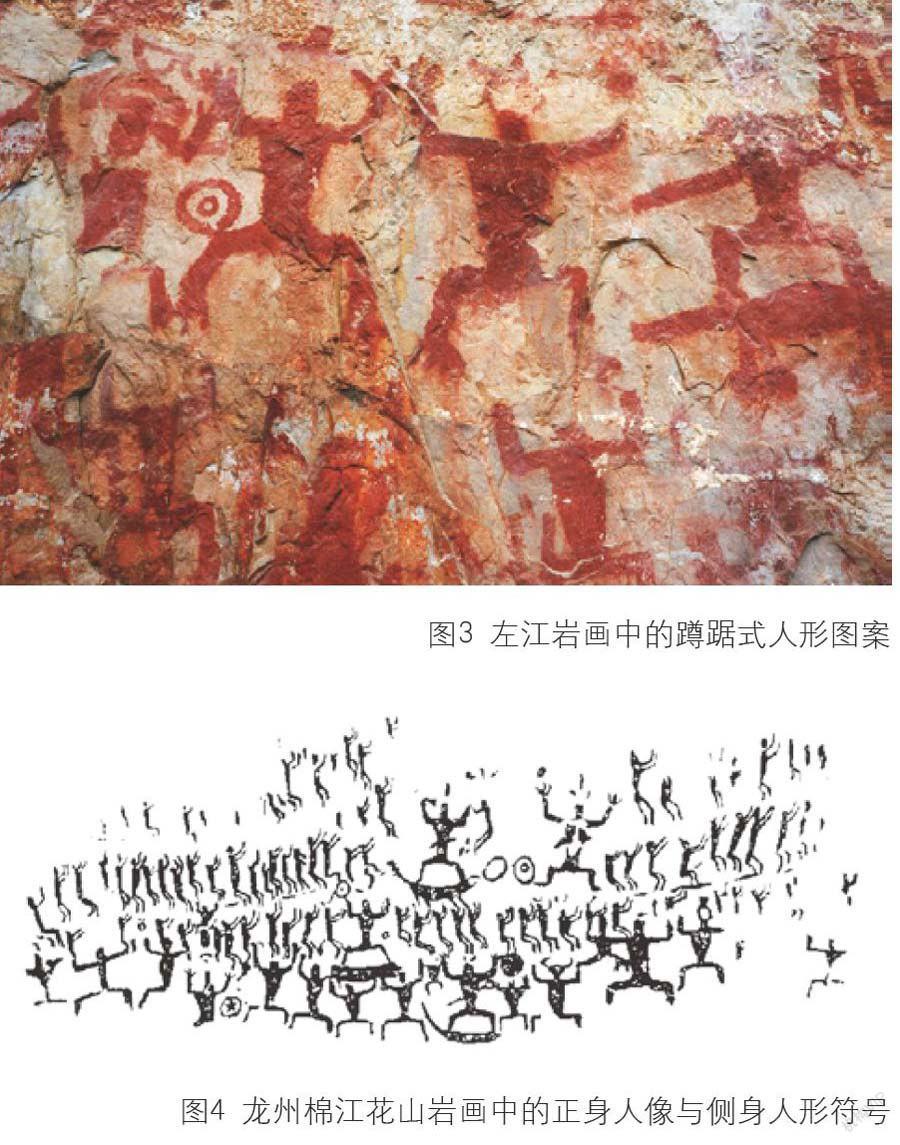

與正面蹲式人形符號比較,側身蹲式人形符號本身就是一種表現專門“身份”的定語詞匯,它在“等級”上的修飾強度可能會遠遠超過那些器物的圖形詞匯(參照圖2),巖畫中佩劍人形,由于武器的佩飾,可能與一般正身人像形成地位上的等級差別(古代社會佩劍往往有身份地位象征的意味),即有佩劍者的身份(B型)高于那些什么都沒有“裸像”(A型),但在花山巖畫的正面人形排序也并不盡然,圖3中的幾位正面蹲式人形圖像,由于彼此大小身量沒有區別,似乎表明他們之間并沒有突出的等級差別(可能只是身份上的差別),他們尚“有資格”站成一行(圖3)。然而,當一個正身人像周圍開始出現“側身人像”時,我們會發現這樣一些變化:一、同一幅畫面中的正身與側身兩類人形圖案相對較,側身人形圖像通常會顯得略小一些,換言之,那些被簇擁著的正身人像一定會在形體上大于圍繞或簇擁著他的那些側身人形,說明側身人像集體地低于正身人像;二、側身人形通常身上很少見到象征著身份與等級的定語或形容詞,而這類修飾類定語只出現在正面人形圖像上,說明所有側身人像均位于同一級別,它們內部一般不存在差別;三、在一些大型畫面中,側身人形符號體型小且數量眾多,同樣是彎曲著腿,但側身群像往往更能凸顯出人物的卑微。綜上所述,說明側身人形符號,從符號的身份等級看,應該比A型正面蹲式人形的地位低很多(圖4)。圖4是左江流域龍州縣棉江花山巖畫畫面,同樣是祈禱性動作,正身人像橫平豎直,莊重沉穩,側身人形則畢恭畢敬,甚至是誠惶誠恐。

那么,“側身人像”詞匯的出現,對于花山巖畫究竟意味著什么呢?如果說,早期單純畫面中修飾定語不斷累加,只是為了修飾個人的地位或身份,那么,側身人像符號的出現,顯然針對的是群體,即針對整個社會的階級劃分。廣西左江巖畫的人形圖像及圍繞著人形圖像不斷添加的符號,為我們勾勒出駱越的社會階級分層。由此我們也可看出,左江花山巖畫中大部分圖像符號,都有其專門用來解釋人物地位與身份的含義。

二、巖畫圖像構成與早期社會階級分層

接下來,依然要討論側身人形符號的問題,因為側身人像符號語言的出現,對于廣西左江流域巖畫的畫面構成具有非常意義。

作為一種圖形符號,它們的出現讓畫面的基本結構與畫面整體所傳達出來的情緒產生明顯變化。側身人形符號實際上是一個標志著“等級”差別更為突出而明確的重要詞匯,意味著“階級”的產生,說明生活在左江流域的這個早期土著族群已具備明確的社會等級區別。至少從圖4這一大型祭祀畫面看,正面人形符號與側身人形符號各自代表著兩大群體——正身人像雖然數量并不多,但幾乎個個體型碩大,形象莊嚴偉岸,身體多佩戴各種象征身份的飾物;側身人像數量眾多,排列成隊朝著一個方向,體型較小,態度卑微,不佩戴任何飾物——這是權貴階級與普通群眾兩大階層的明顯標志,兩大階級的分野由此明確。

由此看,“側身人像”的基本含義是群眾或平民階層,其出現專門是為了烘托權貴階層,只有在他們的圍繞與簇擁下,才足以襯托出正身人像的高等級與高規格。“側身人像”這種詞匯只出現在中型以上的畫面里,對于大型畫面則是必備詞匯。當等級社會中的某些人物的身份,依靠那些“頭飾”“佩劍”“武器”、銅鼓、祭犬等修飾定語的累加,已不足以強調其高規格身份時,平民的襯托、群眾的簇擁便成為必須。因此,側身人像的出現,首先是為了更高級別等級社會的出現;其次,更為重要的作用是為了特定的大型祭祀場面表現的需要,而大型祭祀場面表現則意味著這個社會有更為強烈和迫切的宗教需求。我們不難發現,側身人形符號加入之后的畫面,不僅內容變得復雜,還常常伴隨著“群情激昂”的熱烈氣氛。

因此,側身蹲式人形符號的出現,對于左江花山巖畫圖像語言構成而言,可能代表著句法結構質的轉變,這個詞匯一旦產生便標志著左江流域巖畫更為復雜的語法結構的出現,“側身人形”這個符號詞匯的出現意味著巖畫語言構詞造句的規律不再是以修飾定語累加這種單詞修飾的方式傳達“等級”的信息,而是開始出現一些更長的句子,開始表述更為完整的思想與含義,例如表2中我們對蹲式人形符號的意義闡釋(見表2)。

三、花山巖畫——祭祀影視人類學記錄長卷

左江巖畫的早期畫面,只有基礎的蹲式人形符號或符號的排列,它們出現在左江流域中下游的扶綏與崇左諸縣,畫面內容應該是駱越族人在進行祭祀。排列著的蹲式人形符號表明,祈禱者之間并沒有明顯的等級差別,畫面構圖簡單,氣氛平和有序,人們的宗教情緒尚比較平穩。崖壁上繪制巖畫的位置并不太高,有的只有5米高,最高的不過20米,說明此時巖畫地點的巖畫活動還不需要太大的活動場域。

接下來,巖畫地點逐漸向江邊靠近,尤其是對江水拐彎處的特別關注,畫面內容逐漸復雜。最先的變化是排列著的正面蹲式人形符號出現身份的高低,通過一些佩飾,如頭飾、佩劍、佩刀等,讓有佩飾的人在身份上與純粹的蹲式人形符號所代表的普通祈禱者們拉開距離(圖5)。佩飾代表他們擁有某些特權或特殊的地位,如果體型再出現明顯區別,那么地位的懸殊便更加突出,圖5右圖中中間上部的那個人形符號因為佩刀與體型更巨大,而成為這組畫面中的核心人物。

隨著左江流域巖畫逐漸向上游推進,畫面內容變化的頻率逐步加大,畫面變得更大,尤其是以各種佩飾所強調的等級差別在加大,內容也更加錯綜復雜。一些畫面開始出現側身人像,但稀稀落落,排列也比較散漫。此時,崖壁上繪制巖畫的位置升高了一些,因為需要更大的畫面來表現這樣的祭祀場景。情節表現與敘事場景的出現,是這個過渡期悄然出現的變化。如前所述,側身人形這類符號的出現讓等級社會的級別差距更為明確。早期平等而單純的社會結構似乎悄然而逝(圖6)。

一個明顯的變化是當左江巖畫到了上游階段時,大型畫面頻頻出現,此時巖畫點的數量在減少,但每個地點巖畫的畫面在增高增寬,伴隨著側身人像成群結隊地紛至沓來,正身高大人像的出現成為一個突出的現象。由于這類正身高大人像體量巨大,它們應該是左江流域土著社會中較高級別權貴或大巫的形象符號(在巖畫語言系統中,人物體量的大小是權衡其重要性的一個重要判斷標準,參照圖7)。在這種巨幅畫面里,左江流域巖畫所有的圖案與符號,作為圖像元素都已融人其中,抑或說,這類巨大畫面的敘事結構需要調動花山巖畫迄今所有的圖像語言符號(圖7)。

大型祭祀場面的情節表述與敘事場景的出現,標志著左江巖畫進入它最為繁榮的階段——畫面的巨大,人物的密集,內容的豐富,情緒的熱烈(背后是強烈的心理與迫切的需求);這是一個等級制度發展到較高階段的畫面,畫面里充斥著不同等級的區別,人物體量的大小,飾物的繁縟與夸張,側身人像排列數量的大幅度增加,各種宗教與世俗符號的集體涌現,等等,所有這些表現的是一個龐大的社會集團發展與繁榮的面貌。此階段,崖壁上繪制巖畫的畫面最高,這意味著巖畫活動所需場域的大幅度擴張,巖畫位置的高低,不僅意味著場域的擴大,還象征著某種等級,很可能暗示著這些畫面的贊助者不是一般的權貴,而是文獻記載的“駱王”或“駱侯”。(參照圖4、圖7)。

很顯然,廣西左江流域的巖畫發展歷程是一個符號語言不斷豐富、不斷遞增的過程,而不是遞減或抽象化的趨勢。其遞增過程從基礎的A型蹲式人形符號開始,從最樸素簡單的畫面開始,通過不斷地符號增加以傳達更多的信息與思想內容(這個過程很可能經歷了較長發展時期,才會逐漸變得豐滿和豐富)。符號語言不斷遞增的過程,反映的正是左江流域古代族群社會、經濟、政治、文化不斷進步的歷程,在這個古代族群的社會發展過程中,身份差別、等級差別、階級差別有一條不斷演進的圖像語言發展脈絡,背后則是社會結構不斷變化、社會分層不斷復雜精細的過程。圖像語言符號的豐富復雜歷程,當然是因為古代左江流域土著部族社會的內部發展機制所主導,一個等級社會就這樣通過符號遞增逐漸豐滿生動,巖畫也成為這個古代部族社會發展最忠實的記錄。

左江巖畫語言系統讓我們看到左江流域巖畫藝術風格發展與社會進步歷程兩個完全相同的演進方式,巖畫的早期階段應該是符號簡單組合類型,所發生的位置位于左江流域中下游。巖畫的發展不斷逆流而上,到中游流域時,這個制作巖畫的部族社會已朝著等級社會進展,等級社會的成熟度在早期人類社會史中代表著一種進步,而巖畫符號的不斷豐富與遞增,正是對這種等級制度的進展的反饋。當這個部族最終開始在左江流域的上游地區制作巨大巖畫畫幅時,這個部族已經擁有大量的人口及等級分明的社會制度,擁有財力與能力制作宏大畫面,一方面體現了社會的繁榮與進步,另一方面,狂熱的宗教情緒又傳達出整個族群強烈的憂患意識或焦躁恐懼情緒。巖畫進入繁榮期時,他們的主要活動區域已到達上游寧明一帶,很可能在經歷了繁華之后,出現了驟然衰敗。

四、巖畫與左江流域古代民族的圖像志

左江巖畫密集的畫面,豐富的符號語言,充分展示了左江流域巖畫制作時期土著民族的圖像民族志,從中可窺測及透視到這個族群的社會制度、歷史階段、宗教信仰、風俗民情,其中信息可以得到文獻史料的佐證,但更多的還是文獻史料中沒有出現過的生動細節,這應該是巖畫特有的圖像史料的價值所在。

左江巖畫的一個突出特點是銅鼓圖像符號眾多,說明這個巖畫制作古代族群不僅很早使用銅鼓,而且大量使用銅鼓。學界以前認為銅鼓最早出土地在云南楚雄,經過早期萬家壩型銅鼓時代后,在云南東部滇池一帶進入銅鼓的石寨山型時期,此時也是云南銅鼓的繁榮期,銅鼓自石寨山型時期開始向北、向東、向南幾個方向擴散。而廣西銅鼓是自戰國晚期,尤其可能是秦漢至西漢時期由云南傳播而入。銅鼓進入廣西之后,變化有三:一是鼓面開始出現臥蛙雕塑;二是銅鼓鼓型由早期的圓弧形逐漸向直桶型演變;三是銅鼓體型明顯變大。廣西是中國銅鼓中期發展最為輝煌的地區,繼云南銅鼓之后發展出一系列廣西特有的銅鼓類型。

巖畫證實左江流域巖畫族群所用銅鼓均屬于楚萬類型時期,即銅鼓的早期階段。有個現象很奇怪,花山巖畫銅鼓圖案很多,但其實左江流域通過考古發掘出土的銅鼓遺物卻很少。一直以來這個現象很難解釋,不過這個問題也許現在有望解決,近年來與左江流域毗鄰的云南文山州在考古出土銅鼓遺存數量及銅鼓研究上,已取得很大進展,這一帶不僅發現年代與云南楚雄萬家壩型幾乎同時的最早銅鼓類型;且文山銅鼓擁有中國南方銅鼓所有類型;更難得的是文山早期銅鼓的出土遺物將為萬家壩型向石寨山型銅鼓演化提供新鮮資料。云南文山古代銅鼓群及完整的發展序列的發現,對解釋左江流域巖畫早期銅鼓使用現象,有填補空白的意義。

花山巖畫還有一個現象也很難解釋,廣西銅鼓與云南銅鼓最大的區別就在于銅鼓鼓面上立體雕刻的蛙形動物。換言之,廣西銅鼓為西南銅鼓文化增添了蛙崇拜的內涵,但左江巖畫的銅鼓圖像系統卻完全未透露過類似信息。左江流域巖畫中出現的動物圖案,至少80%以上都與犬有關,卻不見蛙的圖像符號(如果不是所有的“蹲式人形”符號可能與“蛙形人”有些相似之處,我們甚至在畫面里看不到與“蛙神崇拜”任何有關信息),也就是說,巖畫所反映的這個古代族群的信仰系統中,給人印象最深刻的應該是“犬”崇拜,而不是蛙崇拜。

左江巖畫中的銅鼓圖形里為什么不見蛙?對此可能有兩種解釋。第一種解釋是廣西左江巖畫使用銅鼓的時代尚早,即截止到石寨山型銅鼓結束之時。萬家壩型與石寨山型均屬于早期銅鼓時期,而這一時期本身屬于無蛙時期;銅鼓是在進入廣西境內后,才開始大量出現鼓面雕刻蛙形動物的現象,其中冷水沖型銅鼓可謂為其迄始(圖8),從年代上看,應該發生在東漢以后。筆者一直以為,銅鼓上出現蛙形雕塑是早期銅鼓與中期銅鼓的一個質的分界線;同時也是云南銅鼓與廣西銅鼓的一個重要分水嶺,左右江地區作為云南向廣西傳播的橋頭堡地帶,也可能不僅在時間上、也在空間上都處于一個“無蛙”區域。第二種解釋則不僅僅是年代早晚的問題,而是制作族群的民族屬性。不能排除這樣的可能性,即左江巖畫制作族群的圖騰信仰可能與后來的蛙崇拜民族并沒有什么特殊關系。左江巖畫提供的信息證實,制作巖畫的這個族群所使用的銅鼓與后來廣西銅鼓的蛙神系統,似乎并沒有什么關系。

廣西花山巖畫的“無蛙”現象姑且不論,它的“犬”崇拜習俗卻是不容忽視的。

左江巖畫中出現犬通常都與“犬祭”相關。“犬祭”(或“祭犬”)如此頻繁出現于花山巖畫,說明花山巖畫制作族群的祭祀活動中,“犬祭”幾乎是一個必不可少的內容,以至于“正面蹲式人形十祭犬”已經成為一個特殊的復合性符號(圖9)。這個復合性圖像符號至少提供了兩條歷史民族志信息:一、凡正面人物+“犬祭”,標志著犬“上面”(實際空間位置是“后面”)那個人物的身份等級;二、“犬祭”符號本身也標志著這個祭祀活動的等級。從大多數祭祀畫面中人與犬的關系看,它們似乎并不是一種“犧牲”,更可能是非常重要的被祭祀的對象。

除了直接以犬的動物形態出現外,花山巖畫中還有大量與“犬冠”相關的“定語”符號,而這些冠飾符號要比“犬祭”更能看出巖畫制作族群的犬崇拜。人類早期社會中,頭冠更是一種標志,代表的是人的等級與地位,而頭冠在制作時也常常會將氏族所崇拜的動物羽毛或角作為頭冠的象征性裝飾物。因此,從符號學的角度看,用什么樣的動物形象作為頭冠裝飾,一定更具象征意義。圖10提供的4種“犬冠”類型顯示出不同等級的“犬冠”樣式:第一種“犬冠”造型極為簡略,頭飾只顯示出兩只犬耳(圖10a),筆者猜測這種“犬冠”可能是在頭上插上兩只象征犬耳的角狀物。可能這類“犬冠”只是一般性的頭飾,因而在左江巖畫里經常能夠看到,研究者也稱此種“犬冠”為“Y”字型頭飾。第二種“犬冠”的造型便復雜一些,如圖10b中的人物,除了頭上有兩只耳朵,還有犬面具,頗似通常人們所謂的“犬首”狀面具,抑或是“犬首”人身狀打扮。第三種是所戴面具為犬容面具,圖10c中那個如光環般的碩大圓圈中的“犬首”面具便是這種類型。第四種“犬冠”目前僅在左江流域花山巖畫中見過一例,也應該是“犬冠”的最高等級,如同皇冠般的“犬王冠”(見圖10d),巖畫上展示的是一只側身小犬直接頂在人物的頭頂上,實際上很可能是一頂寫實性側身型“犬冠”。以上這一系列冠帽與頭飾,基本上可以囊括花山巖畫正身人形符號的所有頭冠類型,而所有的頭冠類型又均與“犬冠”有關,尤其最后這位頭頂“犬王冠”者的冠帽,直接強調了這個古代族群宗教信仰中“犬”所具有的特殊地位。

筆者頗疑“犬祭”一詞是否合適,祭祀現場真的有可能會殺掉本族的圖騰用以祭祀嗎?花山巖畫中人祭現象不僅明確而且普遍,但“犬祭”似乎還需要進一步斟酌商榷。如何解釋左江巖畫如此突出的“犬崇拜”,恐怕需要更深入的研究。《山海經·海內北經》有“犬封國”

(亦有犬戎國)傳說,這個傳說中的“犬”實為戰神,有過人的勇氣與能力,當國家遭遇危難之際,挺身而出獨立克敵,最終娶公主成為一方的霸主。。左江巖畫顯示出這個制作巖畫的族群有著非常突出的好戰性格,尊“犬”為戰神、為祖先大神感覺更為合理。巖畫實際上是古代民族的圖像志,透過圖像,我們能看到許多文獻史料中沒有的細節,“以圖證史”由此而來。

左江巖畫以清晰的階級劃分及敘事性的祭祀場面描述,揭示了這個古代部族的社會制度,以社會分層圖像志細致地描述出這個族群的社會結構。這個盤踞在廣西西南左江流域的古代族群中,有最高統帥,其身邊有一個龐大的巫覡集團,他們出現于畫面往往呈獸首人身或頭戴動物面具,面前也通常有“犬祭”符號,說明這個古代族群重巫、重巫術。巫師最初出現于左江巖畫應該是在中期以后,有些畫面里可以明確看出巫師位于王之下,圖11a里身份最高者在最上方,一條弧線劃出他的地位;其偏右下方有一個雙手均張開五指、頭上有“犬耳”飾的人物,腿下有祭犬,犬尾上有側身小人形,其身份應該是巫師。有研究者認為左江巖畫中凡張開五指者,很可能是巫師身份,筆者頗以為然。又如圖11b,畫面正中身形較大且佩戴頭飾又佩劍者,可能是首領身份,而手臂上掛有犧牲者的人物則可能是巫師。左江巖畫繁榮期畫面,其復雜性大大增加,“巫師”或像巫師的人形符號數量明顯增多,圖11c的畫面分上下兩個部分,上面一排側身人形,表現一群祈禱者;下面一大塊區域則由兩種正身人形符號所占據,一種是張開五指者;另一種則是不顯示手指者。身形最大者腿下有犬,顯示地位的特殊。畫面左下方那個張開五指、有頭飾又佩劍者,顯然也是巫師,巫師祭祀時享有生殺大權,也常常也會佩具武器。左江巖畫的繁榮期畫面里巫師數量相當龐大,說明這個古代族群重巫重祭祀,祭祀時常常有大量的“犧牲”。左江巖畫所展示的古代民族圖像志,應該是非常真實而可靠的信史資料,該巖畫族群與西南銅鼓的特殊關系,對于解讀該族群早期歷史與宗教文化,尤其是對于民族屬性的研究有重要價值。

結語

左江流域巖畫語言體系的相對完整,密集的圖像,豐富的畫面,句法詞匯的系統,尤其大量情節性、敘事性的畫面,對于我們揭示歷史上的某一階段當地土著民族的社會歷史文化面貌,有很大幫助。尤其是當這些早期土著民族尚未進入文字階段,而周圍民族也同樣對他們缺乏文獻記載的情況下,巖畫遺產將是我們認識與揭秘這些早期民族歷史文化最為重要的資源之一,而且還是非常形象與生動的難得資源。

由于西南腹地左江流域古代民族幾乎極少見諸于中原史料文獻記載,通過對巖畫祭祀圖像所表現出來的人祭人牲習俗,以及族群內存在著王族、祭司、平民階層等多等級社會分層等內容分析與解讀,我們能夠還原出左江流域青銅時代駱越社會制度性質、階級關系、社會分層、祭祀形式、宗教儀軌等多方面的歷史社會生活片斷,以彌補早期西南民族史料的匱乏稀缺。