經濟新常態下我國經濟周期階段性的非對稱特征

劉慧悅,劉 漢

(1.暨南大學深圳旅游學院,廣東深圳518053;2.吉林大學商學院,長春130012)

經濟新常態下我國經濟周期階段性的非對稱特征

劉慧悅1,劉 漢2

(1.暨南大學深圳旅游學院,廣東深圳518053;2.吉林大學商學院,長春130012)

非對稱特征是經濟周期中的典型化事實,體現為經濟增長速度和波動率在周期形態上的非一致性。從我國經濟周期非對稱形成原因的發展歷程來看,計劃經濟中強制的行政調整在逐步退出,越來越多地使用市場經濟體制中的各種宏觀經濟政策,且宏觀經濟政策的調控手段趨于多樣化,調控能力越來越強。但是,國際社會上的外在不確定性和國內的外在沖擊也時有發生,各種合力的綜合作用導致了形態各異的非對稱經濟周期。我國經濟進入新常態后,由于增速均值下移,波動率降低,導致非對稱性減弱,出現了“L型“波動征兆,這意味著新常態階段將呈現出平均增速下移的趨勢性特征。對此,我國應該采取必要的針對性宏觀調控措施。

經濟周期;非對稱;偏移度;“三元組”檢驗

經濟周期非對稱性研究始于觀察和簡單的統計分析,經濟周期的擴張和衰退在長度和程度上存在差異,前者持續時間較長,而后者更加劇烈。[1]劉樹成提出的“長起短落”、“短起長落”和“大起緩落”等描述我國經濟增長率波動新態勢的名詞,是對我國經濟周期非對稱性的簡要詮釋。[2]隨后的一些研究對經濟周期非對稱現象進行了總結和整理,將其分為“陡度”和“深度”非對稱,以及“尖峰”型非對稱。[3]如扎克(Razzak)使用“三元組”方法研究了美國、英國和德國等7個國家經濟周期的非對稱性特征;[4]我國有關經濟周期非對稱的實證研究也越來越豐富,主要有劉金全和范劍青識別并檢驗了經濟波動中各種非對稱的類型,并分析了它們的形成原因;[5]劉金全和劉漢利用“三元組”方法判定了經濟周期非對稱性的基本類型;[6]徐大豐等人利用蘇切爾(Sichel)[1]提出的經濟周期非對稱性的檢驗方法,對中國的主要宏觀經濟變量進行了非對稱性的檢驗;[7]劉金全等人[8]利用弗里德曼(Friedman)[9]提出的“牽拉”模型研究了我國季度實際產出的“牽拉”效應,并對經濟周期的非對稱性進行判斷;陳浪南和劉宏偉采用三區制馬爾可夫均值和方差轉移的二階自回歸模型對我國經濟周期波動的非對稱性和持續性進行了實證分析;[10]這些研究為判斷我國經濟周期的動態特征給出了重要的經驗證據,并對經濟增長的趨勢分析起到了重要參照作用。

2008年全球金融危機以來,我國經濟周期波動態勢出現了新的變化,特別是經濟進入新常態以來,經濟周期無論在均值上,還是在波動率上,都出現了新的動態變化,有些變化已經形成了重要的趨勢性影響。[11]由于經濟新常態是我國經濟發展過程中出現的重大形態,就經濟增長速度和經濟周期態勢而言,究竟是走出“L型”、“U型”、“V型”,還是“W型”,都與這個時期經濟周期波動是否具有非對稱性有關。因此,非對稱性檢驗是判斷未來一個時期,特別是“十三五”階段經濟增長趨勢的重要經驗依據。為了分析和描述經濟新常態下我國經濟周期波動的新特點,本文采用非對稱性統計量檢驗和“三元組”方法,從經濟周期波動的非對稱性角度出發,描述和刻畫我國經濟新常態在經濟周期方面的新特點,為判斷我國經濟周期波動的新趨勢和新特征提供參考依據,從而對未來中國經濟增長究竟出現何種波動模式提供佐證依據。

一、經濟周期非對稱性的檢驗方法

首先,本文介紹劉金全和范劍青[5]檢驗經濟周期中“陡度型”和“深度型”非對稱的統計量;然后,介紹如扎克(Razzak)[4]、劉金全和劉漢[6]檢驗經濟周期非對稱性的“三元組”方法。我們之所以利用兩種方法來對經濟周期非對稱性進行檢驗,主要目的是為了加強檢驗結論的穩健性,以便為經濟政策分析提供更為豐富的經驗證據。

劉金全和范劍青[5]構造了檢驗時間序列非對稱性的偏移度統計量,該統計量適用于檢驗陡度型非對稱性,偏移度統計量的計算公式為:

如果對上述時間序列進行一階差分,則可以構建檢驗深度型非對稱的統計量:

該統計量是從曲線的斜率來判斷經濟周期中的深度型非對稱性,若一階差分出現“陡升緩降”型(“緩升陡降”型)非對稱性,則原序列中急劇上升(下降)的幅度應該是比較大的,且頻率較低,這就表現出“高峰淺谷”(“低峰深谷”)的深度型非對稱性。

另一類檢驗經濟周期非對稱的方法是讓德萊斯(Randles)等人[12],及劉金全和劉漢[6]的“三元組”檢驗,該方法也可以判定各經濟周期的深度型和陡度型非對稱。

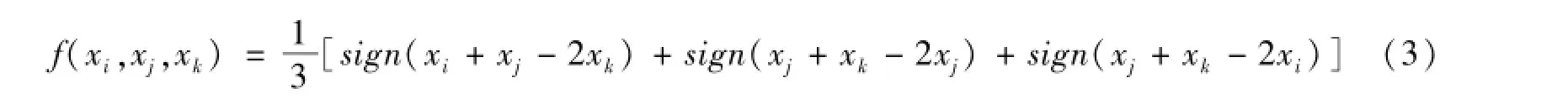

從上述待檢驗的序列中取所有可能的三個元素的組合(xi,xJ,xk),并計算如下的函數

其中,sign()是取值為1、0和-1的符號函數,則函數f(·)的取值集合為{-1/3,0,1/3},如果該三個元素是右偏的話,則f(xi,xJ,xk)=1/3;類似地,如果該三個元素是左偏的,則f(xi,xJ,xk)=-1/3。

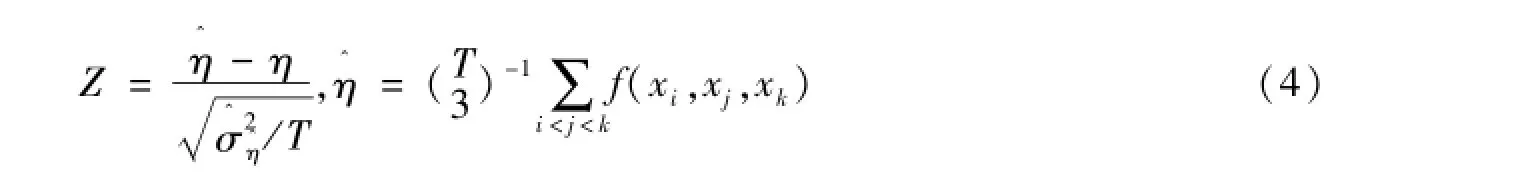

通過構建如下統計量可以檢驗序列的非對稱性:

無論是如扎克(Razzak)[4]運用“三元組”對匯率和實際GDP進行的檢驗,還是劉金全和劉漢[6]運用“三元組”對中國經濟周期波動和周邊國家經濟波動的非對稱性進行的檢驗,都表明“三元組”檢驗方法在經濟周期非對稱性的檢驗上有很強的刻畫能力,而且該方法還對樣本中的異常值不敏感,因此得出的檢驗結果具有較強的可靠性和穩定性。此外,經濟周期的分階段檢驗過程中常常會出現某個經濟周期長度過短且數據不多的情形,“三元組”的檢驗在這種小樣本數據的檢驗上具有比較優勢,如扎克(Razzak)[4]認為,只要數據長度大于等于5,“三元組”方法都能初步判斷經濟周期形態中的非對稱性。

二、中國經濟周期階段性劃分與非對稱性檢驗

目前,有多種經濟周期階段的劃分方法。我們利用劉樹成[2]的“谷—谷”法將我國改革開放以后的經濟形態劃分為七個區域,分別對每個周期階段的非對稱性進行檢驗,并分析各個周期非對稱性的形成原因。

1.數據說明

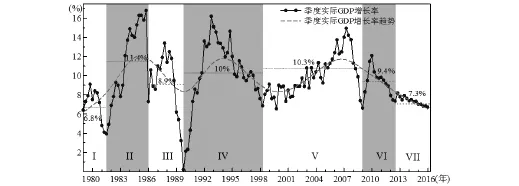

本文選取1979年第1季度~2016年第1季度的實際國內生產總值的增長率來度量經濟周期及其波動率。其中,1992年一季度到2016年一季度的數據來源于國家統計局《中國經濟景氣月報》和中國人民銀行《統計季報》公布的季度名義GDP和季度實際GDP累計增長率,并經過計算整理得到以2000年為基期的實際GDP增長率,1992年之前的數據參考了克萊門茨(Clements)等人[14]的季度預測和分解方法計算得到,具體圖形如圖1所示。參考劉樹成[2]的周期劃分方法,我們將其劃分為七個階段,并重點分析其中的第六個階段和第七個階段。

從圖1中可以看出,1992年以后我國經濟周期波動的均值和波動率都有平穩化的趨勢,這與美國自20世紀80年代以來經濟周期波動減緩類似[13],這不僅得益于良好的國際經濟大環境,還與我國改革開放進一步深入,以及逐步完善的宏觀經濟調控密不可分。1992年以后的經濟周期階段與以往“大起大落”的周期階段不同,雖然第四個周期也出現“陡升緩降”的非對稱特征,但是在該周期末期實現了經濟的“軟著陸”,隨后經濟的增長率水平和波動率水平出現了平穩化的特征,但是2008年開始的金融危機導致經濟出現急劇的下降,但經濟波動的幅度卻沒有出現明顯上升。

圖1 1979年第1季度~2016年第1季度的實際國內生產總值同比增長率

2.經濟周期劃分和非對稱性檢驗

根據“谷—谷”法可以將1979年第1季度~2016年第1季度的實際國內生產總值增長率劃分為第I~VII個區域(圖1中利用陰影將七個區域區分開來)。顯然,由于統計數據的原因,第一個周期并不是一個完整的周期劃分,而第七個周期尚不能確定已經結束,但我們仍然將其作為一個完整周期進行了非對稱性檢驗,主要是為了分析這些階段的波動特征和主要形態。

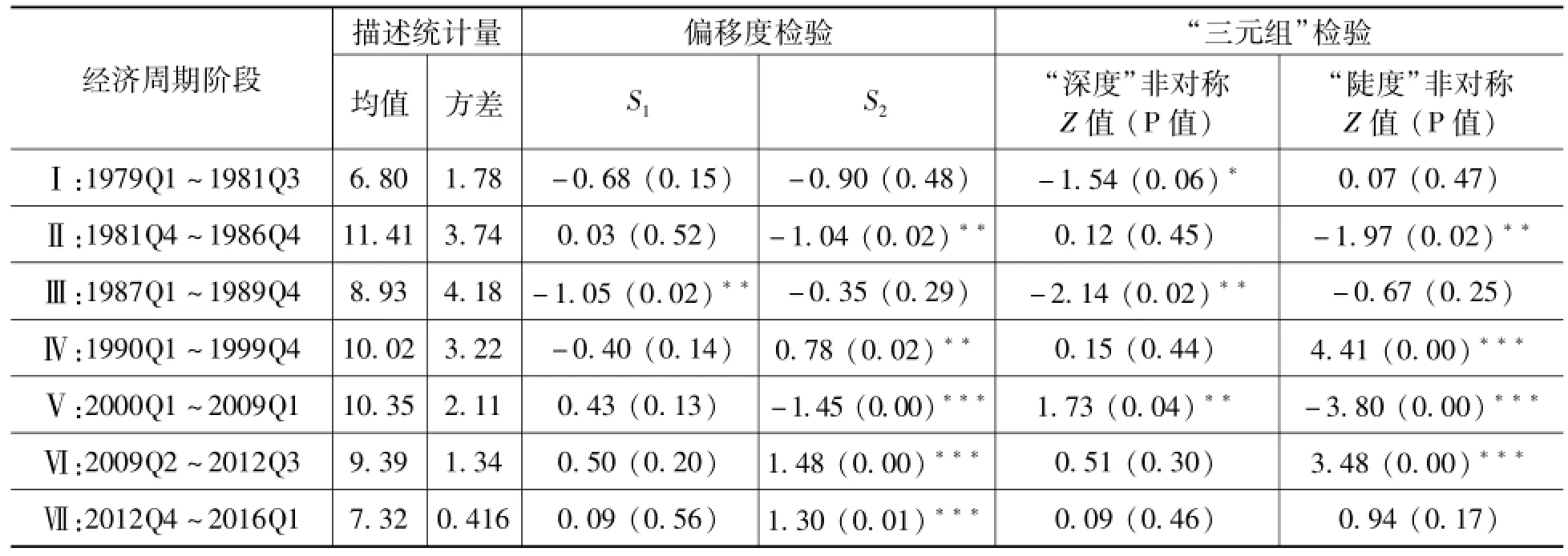

表1 改革開放以來經濟周期各階段的非對稱檢驗

從七個區域的描述統計量的結果可以明顯看出,自20世紀90年代以來,我國經濟周期的均值基本穩定在10%左右,且方差呈現遞減趨勢,表現出一種“高位平滑”的經濟周期波動態勢,方差的逐漸遞減且平穩,意味著我國經濟增長過程中也出現了類似美國經濟的“大緩和”階段。[15]在經濟周期的偏移度檢驗中,第三個周期表現出較為顯著的左偏,即相對于正態分布而言是向左偏的,長尾巴拖向左邊,具有“緩升陡降”的非對稱形態,而且該經濟周期階段的波動性非常大,這意味著經濟波動較大的周期階段容易發生陡度型非對稱性;第二和五個周期的年度同比差分序列表現出顯著左偏,具有“高峰淺谷”的深度型非對稱形態,第四和第六個周期的年度同比差分序列表現出顯著右偏,具有“低峰深谷”的非對稱形態。

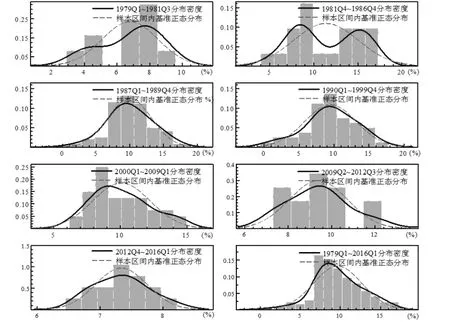

圖2 第I~VII個周期階段的樣本分布密度和基準正態分布圖

為了更為清楚地顯示上述不同階段中經濟周期波動的非對稱性形態,我們利用分布模擬的方法,將其同正態分析做了對比。圖2給出了各個階段的對比結果,其中第八個圖形是將所有樣本進行了模擬。圖2中各個周期的分布密度以及對應樣本區間內的基準正態分布的圖形也得到了類似的結果,證實了偏度統計量的檢驗結果。尤其是全樣本的整體效果模擬顯示增長率分布接近正態分布,這意味著中國經濟增長整體上也具有趨勢性回歸,意味著經濟增長的收斂性趨勢。[15]

使用“三元組”方法檢驗各經濟周期階段的深度型和陡度型非對稱的結果如表2中的后兩列所示,該檢驗方法對年度差分序列的深度型非對稱性的檢驗結果顯示,該方法檢驗的結果與偏移度統計量的檢驗結果基本相同,并且檢驗結果更為顯著。“三元組”方法對原序列的陡度型非對稱性的檢驗結果表明,該檢驗更容易檢驗出陡度型非對稱性且顯著性水平更高,除了在第三個周期階段檢驗出陡度非對稱以外,還在第一和第五個周期階段檢驗出了陡度型非對稱。因此,可認為第一個周期階段出現了“陡升緩降”型非對稱性,第五個周期階段出現了“緩升陡降”型非對稱性,這說明該方法對陡度非對稱較偏移度統計量更為敏感。

3.各階段經濟周期非對稱的成因分析

經濟周期非對稱產生的原因,既有市場經濟不成熟的原因,也有改革開放后計劃經濟影響的因素,還有國家行政干預和國外經濟沖擊的影響,可以說各經濟周期的非對稱的形成原因各異,其非對稱形態的表現形式、程度都有很大的不同。

首先,第一個經濟周期階段,即1981~1986年的經濟周期階段出現了顯著的“高峰淺谷”型深度非對稱形態,其形成的背景原因主要是因為改革開放初期經濟建設熱情高漲,大規模基礎建設投入促使我國經濟出現飛速增長直至過熱,達到了改革開放以來的歷史最高值;同時,隨著經濟體制改革的開展,尤其是對計劃經濟所控制的價格的改革,釋放了當時短缺經濟中所隱藏的隱形通貨膨脹壓力,加之經濟建設過程中累計的財政赤字和貨幣發行量激增的問題,這就導致改革開放以來第二個物價上漲的高峰。在面臨經濟增長和通貨膨脹的雙重壓力情形下,第二個經濟周期階段的宏觀調控試圖采用凱恩斯主義的“相機抉擇”宏觀經濟政策來穩定經濟增長和通貨膨脹,但是由于政策調整過快,缺乏連續性和穩定性,在調控的力度和時機上沒有良好的掌握,同時加上經驗不足,最終不得不采取行政手段,通過行政性財政政策和貨幣政策“緊急剎車”,最終導致經濟增長和通貨膨脹雙雙迅速下降,但下降幅度與前一個谷底相比并不是很大,因此,在檢驗中出現了“高峰淺谷”型深度非對稱形態。

在第三個經濟周期階段,也就是1987~1989年的經濟周期階段出現了顯著的“緩升陡降”的非對稱形態,這主要是因為在計劃經濟體制的轉型過程中,出現了1987~1988年的經濟過熱,同時由于社會總需求大于社會總供給帶來食品供應偏緊,再加上“價格闖關”因素影響價格預期,導致我國經濟出現了嚴重的通貨膨脹。與此同時,國內和國際上的諸多問題也在1989年加速發酵,使得政府急于穩定經濟波動和物價水平,從而采取非常嚴厲的財政政策和貨幣政策“雙緊”的組合,這種“雙緊”政策組合用力過猛,雖然使物價水平迅速回落,也造成了我國經濟迅速下滑到改革開放以來的歷史最低點,如通貨膨脹從18.8%降為3.1%,國內生產總值增長率也從1988年的11.3%迅速降低為1990年的3.8%。最終在非對稱性檢驗中表現出“緩升陡降”的非對稱經濟周期。

第四個經濟周期階段,即1990~1999年的經濟周期階段出現了顯著“低峰深谷”型深度非對稱,這個周期階段的非對稱性主要在全面推進和深化經濟體制改革過程中,社會主義市場經濟制度開始形成,此時宏觀經濟政策調控開始成熟。在1992年鄧小平同志南巡講話后出現的新一輪經濟過熱、出現了改革開放以來最嚴重的通貨膨脹以后,中國宏觀經濟調控實行了“適度從緊”的貨幣政策和財政政策,并在其后保持了政策的穩定性和連續性的同時,使經濟增長率從兩位數的高峰平穩地、逐步地回落到8%~10%以內的適度增長區間,通貨膨脹率也實現了平穩著陸,經濟在快速過熱后實現經濟增長和通貨膨脹率的雙雙“軟著陸”,表現出“陡升緩降”型非對稱,但檢驗的結果卻并不顯著。這個周期階段的非對稱性主要受上一個周期經濟下降到歷史最低點的影響,該周期階段檢驗出顯著的“低峰深谷”型非對稱。

在第五個經濟周期階段,即2000~2009年的經濟周期階段檢驗出明顯的“高峰淺谷”型深度非對稱,還出現了顯著的陡度型非對稱,該形態非對稱形成的最主要的原因是2008年第三季度爆發的全球金融危機對中國經濟的影響,使得我國經濟在短時間出現了深度下滑,也促使我國經濟在2007年以前保持經濟持續、平穩、快速發展的“軟擴張”經濟所采取的“雙穩健”政策,迅速轉向應對全球金融危機,保持經濟平穩較快發展而采取的積極財政政策和適度寬松的貨幣政策。但是,我國經濟在2007年以前的“高位平滑”的“又好又快”發展局面最終被打破,在全球金融危機的巨大沖擊下,雖然我國采取了強有力的“危機應對型”經濟政策,但仍無法幸免經濟遭遇深度下滑。因此,這個周期階段就檢驗出了深度型和陡度型的雙重非對稱。

我們最為關心的是最后兩個階段的周期波動形態,雖然第六個周期階段的數據較少,是否能夠作為一個完整的經濟周期還值得商榷,但是該階段所體現的特點還是值得關注的。首先,該周期的起點是應對2008年出現的全球金融危機,終點對應著經濟新常態的出現,因此,這個階段出現了“倒V型”的急劇波動態勢。兩種方法檢驗表明,周期在均值水平上沒有出現顯著的非對稱性,該階段經濟增長上升和下降幅度是基本相同的,但是在“陡度”檢驗上都體現出“陡升緩降”的非對稱性,此間的快速復蘇,是針對金融危機采取的積極應對措施產生了顯著效果,一個緩降過程意味著經濟增長降速原因的多重疊加,將中國經濟增長拖入了新常態階段。

第七個階段是我國經濟新常態的形成和延續期間,也是經濟新常態的主要趨勢性特征開始形成和穩固階段。由于此間數據波動率較低,只有統計量的檢驗結果是顯著的,這意味著這個期間的非對稱性是偏峰托平尾部的,顯示出明顯的“L型”波動態勢。檢驗結果帶來兩點重要啟示:一是這個階段非對稱性的消失,意味著此階段經濟周期波動特征的改變,其根本原因在于驅動經濟周期波動的內在動力機制發生了轉變,中國經濟的新常態將是一種新的周期波動階段;[16]二是在此期間經濟周期對稱性將逐漸增強,由此產生了經濟增長在接近自然率水平上的慣性特征,這說明新常態具有較強的持續性和趨勢性特征,我國經濟在7%左右的增長率上具有企穩能力,而如此增長速度上的長期延續,也是我國經濟結構優化和產業結構升級所需要的,既有總量支持,又有效率提高,應該制定相應的宏觀調控政策將新常態的趨勢性保持下去。

三、我國經濟周期非對稱性分段檢驗的經驗結論

本文在利用數據模擬的基礎上,利用偏移度統計量和“三元組”方法對改革開放以來各經濟周期階段各種形態的非對稱進行檢驗,并具體分析各經濟周期階段非對稱性的形成原因,得到以下幾點結論:

首先,我國經濟周期非對稱已經成為人們所公認的一種典型化事實,各種計量方法也都得出了基本上一致的結論,但仍舊缺乏對各經濟周期階段的“具體問題具體分析”的檢驗和分析,中國經濟周期總體非對稱性的分析雖然能一窺中國經濟形態的基本態勢,但是不同經濟周期階段的非對稱形態和形成原因都不盡相同,我們對改革開放以來各個經濟周期階段的深入分析,對于理解各經濟周期形態非對稱性特征及其形成原因有重要的意義。

其次,對經濟周期各階段不同形態非對稱性的成因分析中,我們發現我國經濟周期非對稱性的形成原因不但有宏觀經濟政策調整的影響,還有外在各種沖擊的影響。從我國經濟周期非對稱形成原因的發展歷程來看,計劃經濟中強制的行政調整在逐步退出,越來越多地使用市場經濟體制中的各種宏觀經濟政策,且宏觀經濟政策的調控手段趨于多樣化,調控能力越來越強,但是國際社會上的外在不確定性,國內的外在沖擊也時有發生,這也將給中國經濟調控帶來更多的問題,各種合力的綜合作用結果產生了形態各異的非對稱經濟周期。

最后,我們致力于研究經濟新常態下的經濟周期態勢變化,本文的檢驗結果表明,無論是非對稱性統計量檢驗,還是“三元組”方法測試,我們都發現自新常態以來以往經濟顯著的非對稱性和偏峰性特征開始消失,出現了活性減弱和在減速基礎上的企穩,這種經濟周期形態表明,在這個位置出現了拖長的尾部,這意味著我國經濟將在很大概率上出現“L”波動形態,即在7%左右均值上徘徊一個時期,這很可能是經濟新常態下的一種趨勢性體現,這種適中的經濟增長速度會給結構優化和產業調整,以及緩沖國內外經濟沖擊和緩解宏觀調控壓力,更大地發揮經濟政策效力提供良好的契機。

[1]Sichel,D.E.Business Cycle Asymmetry:A Deeper Look[J].Economic Inquiry,1993(31):224-236.

[2]劉樹成.論中國經濟增長與波動的新態勢[J].北京:中國社會科學,2000(1):114-122.

[3]McQueen,G.and S.Thorley.Asymmetric Business Cycle Turning Points[J].Journal of Monetary Economics,1993(3):341-362.

[4]Razzak,W.A.Business Cycle Asymmetries:International Evidence[J].Review of Economic Dynamics,2001(4):230-243.

[5]劉金全,范劍青.中國經濟周期的非對稱性和相關性研究[J].北京:經濟研究,2001(5):28-37.

[6]劉金全,劉漢.我國經濟周期波動的非對稱性檢驗——基于“三元組”檢驗方法的新證據[J].北京:經濟科學,2009(3):27-35.

[7]徐大豐,朱平芳,劉弘.中國經濟周期的非對稱性問題研究[J].上海:財經研究,2005(4):13-21.

[8]劉金全,劉志剛,于冬.我國經濟周期波動性與階段性之間關聯的非對稱性檢驗——Plucking模型對中國經濟的實證研究[J].北京:統計研究,2005(8):38-43.

[9]Friedman,M.The“Plucking Model”of Business Fluctuations Revisited[J].Economic Inquiry,1993(31):171-177.

[10]陳浪南,劉宏偉.我國經濟周期波動的非對稱性和持續性研究[J].北京:經濟研究,2007(4):43-52.

[11]Randles R.,Flinger,M.,Policello,G.and D.Wolfe.An Asymptotically Distribution-Free Test for Symmetry versus A-symmetry[J].Journal of the American Statistical Association,1980(75):168-172.

[12]中國社會科學院經濟學部.解讀中國經濟新常態——速度、結構與動力[M].北京:社會科學文獻出版社,2015.

[13]Clements,M.P.and A.B.Galvo.Macroeconomic Forecasting with Mixed-frequency Data:Forecasting US Output growth[J].Journal of Business and Economic Statistics,2008(26):546-554.

[14]Blanchard,O.and J.Simon.The long and large decline in U.S.output volatility[J].Brookings Papers on Economic Activity,2001(1):135-164.

[15]Lichtenberg,F.R..Testing the convergence hypothesis[J].Review of Economics and Statistics,1994(76):576-579.

[16]劉金全,馮堅福.中國經濟發展新常態的宏觀表象與微觀基礎[J].長春:東北師大學報(哲學社會科學版),2016(3):1-14.

責任編輯:蔡 強

F000

A

1005-2674(2016)06-062-07

2016-04-20

國家社會科學基金項目(14CJY004);中央高校基本科研業務費專項資金(22614817)

劉慧悅(1981-),女,吉林長春人,暨南大學深圳旅游學院講師,經濟學博士,主要從事宏觀經濟分析與風險管理研究;劉漢(1985-),男,安徽東至人,吉林大學商學院副教授,主要從事宏觀金融計量分析與預測研究。