如此嬌陽

王工

的確,我很賞識焦洋。才情高,兼之刻苦肯付出,有很好的悟性。

焦洋不算我的學生,她讀碩士的導師是劉金貴先生,她的博士生導師是劉大為先生。然而,聽我“說”的,她卻是最多的。很難得,這么年輕的靚女畫家,耐心聽我這么多枯燥的論理和過往。由于她的兩任導師都出自內蒙,自然就得自草原的滋潤,沾染了草原的雨露,輸進了草原的血漿,成了半個草原的女兒。

形態之內,藝術是什么,其實很簡單,兩個面:一面是“才氣”;一面是“良知”,也是“純真”。

藝術是對一個人“才氣”的檢驗,藝術是要天賦的,就是要依靠“先天”之才,不能“后天”,因為藝術是不能教授的,有幾分才氣,就有幾分藝術。焦洋依然。

藝術同時要依賴“純真”,有幾分純真,就有幾分激情,當沒有了純真,藝術就是過往,就是曾經,就失去了和你的緣分。焦洋有一顆干凈的心,一顆純真的心。

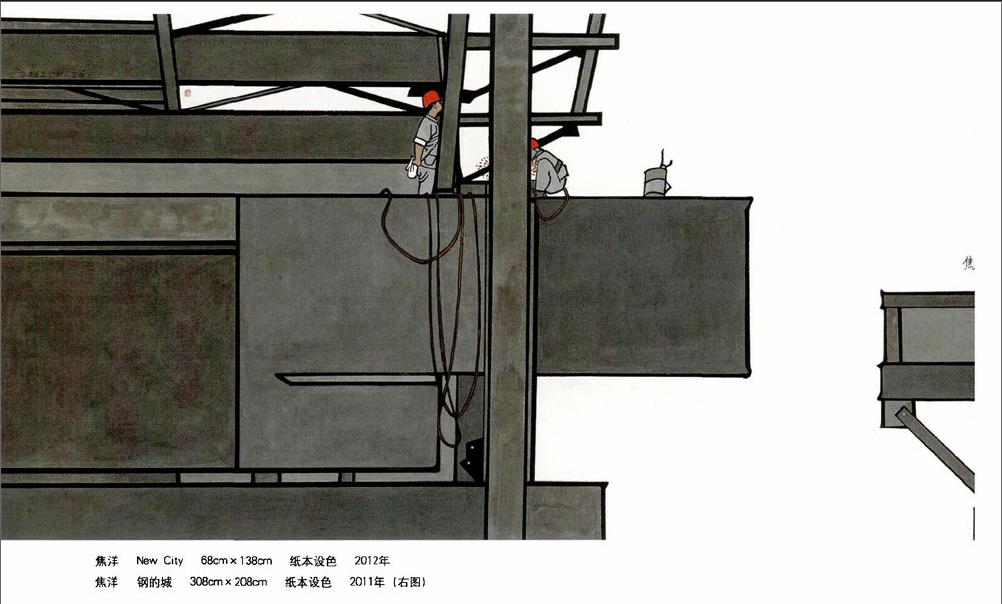

既然是草原的女兒,草原有事兒,她就必然聽從召喚。例如去年我就見到她在鄂爾多斯朵日納美術館畫畫兒,例如前載為展現內蒙古建區60年美術創作,中國美術館舉辦的“‘浩瀚草原輝煌展”就有她的畫兒,畫的不是風高草低,也不是小幅作品,畫的包鋼《草原鋼城》,一畫就占了一面整墻,就工筆重彩而言,當時是尺幅最大的作品,而且盡可隨意接加,若意有所愿,亦能截圖局部,做成“鋼城處處”,皆獨立成章,章章華彩。

焦洋所營造的《草原鋼城》,是一般畫家多不情愿重新走入的“老工業”題材,焦洋從不同的維度,截取了宏大,氣流,溫度,鋼水與人,集壯觀,大成為“焦洋風貌”,展示了她一個嬌弱女子駕馭大題材的魄力和超高難度的駕馭力。為此她承受的內心考驗抵達極致,呈現了作品狀態的獨特性,整體和局部的契合與統一,從空間壓縮、平面視角的需要,回歸到對應用的強調,依次釋放出超然的感覺。駱駝在城市的行蹤已過久遠,隱現其中的“鋼廠內駱駝禁行”的獨創乃焦洋性情所致,并將氣息之濃郁推向高雅,質樸,清逸與瀟灑之間,使之章法營造超乎平面的新奇之中,而大開眼界。

都市心象,她的另一個營造“觀念”,是以重染自我空間和美的眷往,喧囂與冷漠,欲望與理性并存,天有變,道將如何?藝術能否承載從傳統到當代的“衍進”?她持續的表現出以女性視覺,觀察,體味,重現女性的視野中,以求得更加義無反顧與長久。焦洋以本體向存在的訴求,解構著趣味,矜持,索解的途徑和停留在迷思中的超越,本身在感性的基礎上加劇了本體的感性。

我常想到一個在未來的學術視野上越來越會引起重視的藝術創作性別特征的心理主題,含括性別視角,性別審美,性心理學,性別身份的定義與認同等等要素,因為三十年來隨著藝術的現代表現和向藝術家自我空間的轉移,理論界對藝術家心理的關注趨弱,其中對性別和性征心理的研究幾乎是零,偶有涉及,也僅為涉及,僅為淺表,至今我還未見到有大成及立論者。所以就無從揭示現代繪畫藝術發展的一般性規律,無從搭建揭示畫家精神世界的理論依據。

當然如此提到藝術規律的學術高度并有成果,需要很強很深的積累,尤其對性別心理趨同和審美差異的成果,亦非美術家所想,更非一般“理論家”所能,要期待過濾嘈雜浮躁的學術及美學環境,對“堅持”的堅持,對“變”的守候。

綠色家園,如在夢中,遠離了塵世的憂煩。

焦洋童時的假想中為自己嘗試著放飛心境,碩大的芭蕉和一汪綠色的植被,相守相連,無窮碧色——七色皂泡映見都市喧囂,高聳的樓宇,錯綜的馬路,城市交通,城際高鐵——伴著流淌的樂聲,女孩徜徉其中……有“心”一樣的禮物忽從高空緩緩降下,有七星瓢蟲在林間翩翩翻飛,有粉色的火烈鳥于身邊款款相隨,有精靈的青蛙躍躍舞動。融進這蒙蒙的綠色中,仙境一般的“家園”,令人神往的新的“桃花源”。

夜幕平湖,黑得不見底。“螢·映·影”,肆意渲染著黑夜的深沉,螢,點綴了夜的幕布,追光燈拉開了夜的幕布,船來了,船是帷幕深處華滋的舞臺,家園臺勺伙伴們開始了夜游的浪漫,攪動了平湖,影,映在水中,搖曳著、拖動著光的逶迤,色彩陸離,熠熠生輝,劃破了水天相接。《平湖·螢映影》以全新的風格形態出現在當代工筆人物繪畫作品中,具有突破性意義。

她詮釋生命,享受生命韻律,營造純粹的生命狀態,體驗成為無盡的敘事詩,她說“一個人的時候,時光是凝固的”,我喜歡她的“真”,她手捧滿臉喜悅又飽含淚滴的真情,是謳歌生命心液的流露。

以情生境,以境化物,朝暉夕陰,風影煙霞,入于思悟,她的組畫《余·魚·愉》,記述她心的出游,心路的親歷,獨立也成章且具連環性。

河上突至一船,兩人一狗,一群玫瑰色的小魚逐波相隨,余,愉,魚,亦愉。岸邊小憩一夢,怪石嶙峋,水鷗來臨,小魚失色,余,非愉:魚,亦非愉。

長風驟吹,波起浪興,蓮葉高舉,無余,少魚。

涉水其中,小魚活躍,熱烈,群之,余,愉;魚,更愉。

天高水遠之中,享受著粉烏的陪伴,有余;有魚。

淺吟低唱中,幽靜,儒雅,恬靜、內涵,覓尋輕輕的呼喚,清辨遠遠的笛聲。

她所控制的生命律動成為靜止的“裝置”作品,“不塞不流不止不行”,成為超越歷史與文化的注釋。火烈鳥,小魚是焦洋所特有的一個符號,也為她在任何時空選取的一種道具,無論非紙,還是紙上,裝置飾品。改變不同的放置方法,改變數量的多少,魚鳥狀態,皆傳達著不同的感受與情愫,無不得心應手。

滿的水,在天一方,滿的水,在水一方,充盈一方,清澈一方,水是透明的。三十幾年前,我說,從日本買一個錄音機,只錄溪流,江流,雨滴,槳聲,只錄水響,勝于鳥鳴,勝于人文,那是天籟。今天焦洋營造的生命,女孩兒,火烈鳥,小魚傾聽著水流低徊,

她鐘情于她的小魚,小魚是她的化身,筆隨心動,除去群游,小魚只為三條,盡可想象其何由寄情困惑茫然孤獨中游。同枝相偎,二果相聆,互為依存,互為相抱,兩情相惜,心待相依,喻意性愁,謂《愁懷抱》。

意想之中,暖暖淺淺,裊裊娜娜,愿非所得,得非所愿,暗隱憂慮,行與憂傷,行之于《孌》。

于夢幻迷離,見沉靜典雅。

從其中感悟體積與重量,博大與渺小,沉重與輕松,存在與窒息,律動與靜止,夙愿與期待。

深思,心境,心象,幻化中,秋風與春雨齊潤,闡釋著“生命”與“藝術”。

一旦讓她開始,她就無從停歇。

過去的,失去的很多的美好,在浮躁的現實中,她清醒地尋找她應該擁有的那份安寧和安靜,執意地尋找那份屬于她的清凈與純凈,刻意找尋源自心底的份清新與清澈,她渴望尋回應該守望的純真和童真,我端詳著她不斷去尋找的那份欣然和慰藉,她用心捧回來,抖落了一地美好和安然。

有兩種“藝術家”。一種是賦予思想的藝術家,一種是與思想無關的所謂“藝術家”。

例如演員,演員不賦予角色思想,思想是文學原創賦予的,演員只是編劇筆下背著臺詞身軀肢體的再現。演奏家不是藝術家,演奏家只是把作曲家的創作軌跡還原出來,就是“技術”,說是加上了自己的理解,其實很難,就是有了些許理解,也仍是技術。歌唱家是大眾給予的高度,港臺稱“藝人”,海外叫“歌手”,大陸叫“老師”,“師”哪一門子?

如果不是自己詞曲,皆無緣“藝術”,展現的只是嗓音條件。

學院派“畫家”,在學校不被造就思想,不具備思想的特質,沒有思想的痕跡,沒見思想的畫者。比起文學哲學來,只是“技術”,如果說這種“藝術家”也是上層建筑,那么“上層建筑”就不都是思想了。

藝術在不同的文化中指向不同的事物,中國畫自被“引進學院”以后,就成為被改造的對象,就建立了中國畫必須進行的社會主義現實主義表現方向。沒有多元,就沒有進步。

在多元面前,她放棄了史詩,夾起的是現代符。

所有的營造,在焦洋的眼中都成為了平面視角與現代裝飾符號,疊加成的線面,色塊、體積構成的造型語言,最大限度地退去了憑加的附著,凸顯出當代感,以表現畫家——她自身所處的時代。她雖然是80后女孩兒,雖然注重抒發感受,然而她的血液中依然沉淀著“傳統”,她的表達仍舊含蓄,深沉、凝重,蓄積著力量。

風箏不斷線。她的繪畫之路從“傳統”的源點出發,飛得多高多遠,飛向哪里,風箏的線始終沒有斷。

她通過營造,平衡著自己的焦灼,這就是焦洋的印象。

在她身上,既有當代性,還時常的滲透出現代性,所以才有學術性,才有更多的可讀性,才有書卷氣。

“漠視”是生存中最可怕的詞匯。人,必須要有足以支撐自我的“敬畏”,敬畏歷史,敬畏傳統、敬畏自然,才有自我、才有傳承、才有承載,才有表達。

焦洋是我的諸多觀念和藝術主張的體行者,是我的聲音向藝術后學的傳遞者。

焦洋自詡:在路上。接下這三個字,我補充:即在不斷梳理認識的行進中,不經梳理,就沒有思考,沒有藝術;待梳理清楚了,完全都是理性的認識了,也就沒有藝術了。所以藝術不是究其結果,藝術在于先天的觀察靈性,在于靈感滋生的豐腴。

她在中央美術學院取得了碩士學位,又在中國藝術研究院獲取博士學位,到中央民族大學美術學院教授美術學,既得到學子青睞,更吸引了畫界的目光。

焦洋,一代驕子,我寄予和端詳著公眾視野里的——如此“嬌陽”。

甲午春月

2014年3月30日北京中央美術學院