蜜成花不見 丹心紙上留父親朱丹忱書法之路

文/朱希睿

蜜成花不見 丹心紙上留父親朱丹忱書法之路

文/朱希睿

If the achievement of calligraphy itself is “honey”,then the nectar is learning,including copying objects and the process/experience of learning. Any kind of artistic achievement usually has the wonderful point, same as honey without seeing nectar. Every time I saw that the “honey” made by the calligraphy of my father was so wonderful, so I would like to look for its source--- nectar and felt that it would be a very interesting thing.

兒時記憶

兒時記憶中關于父親書寫的記憶是模糊的,因為好像隔了一個時代。我們家住在一個三進式的宅院房子里,而我童年所有的記憶都留在了那里。記得小時總是與鄰居家的三五個孩子一起在這幢前后聯通的老屋里捉迷藏,每次躲藏都像是在尋寶,總是有很多意外收獲。當然,童年給我最多的記憶還是很多又熟悉又陌生地人用一種特殊的木架頂著許多瓷器,挑到我家請父親配寫底款及詩句,我也總是趴在桌上看著父親一字一字極為認真地書寫,不知什么好奇心總讓我有種想觸碰的念頭,雖然父親反復叮囑我,“這瓷器還沒燒好,千萬別摸”,終于有一天我還是沒忍住,摸花了一大片,心驚膽戰地準備接受父親的訓斥,意外的是父親只是語重心長的告訴我,下次別再犯這樣的錯誤了。

父親說同我一樣小的時候,他也是這樣看著祖父幫鄰里們在自家的水桶、扁擔、簸箕上書寫各自的名字,當時的他也極為自豪,所以央求著父親把學校全班同學的名字寫下,非常認真地臨摹,在每周一次的黑板報中,他的字也得到了同學及老師的贊許。此后祖父就將《柳公權·神策軍碑》、《顏真卿·麻姑仙壇記》兩本字帖交給父親學習,也因此真正踏上一生研習書法之路。

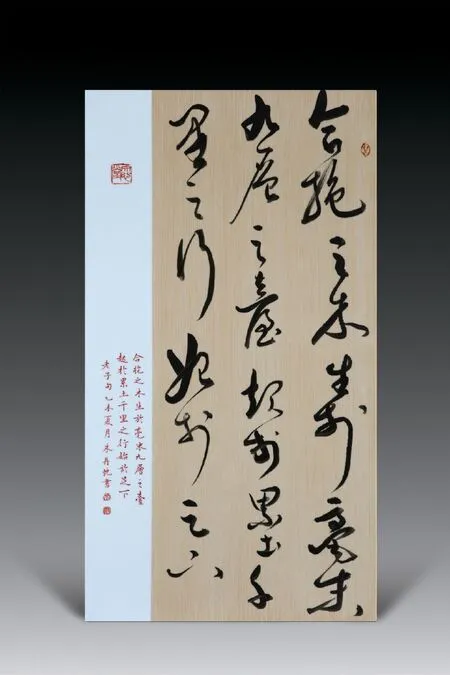

《老子句》新彩行草

因蜜尋花

包世臣《論書——次東坡韻》一詩,開頭就是:

昔吾語文筆,于中必有我,

蜜成花不見,持以論書可。

如果說書法的成就本身是“蜜”,那么“花”就是學習,臨摹的對象以及學習的過程與心得。任何一種藝術成就,往往都有“蜜成花不見”的妙處,每次看到父親書法的“蜜”如此美妙,再跟著蜜的成長過程,去找尋它的來源——花,也覺得是一件很有意思的事情。

記得一次翻閱父親收藏的字帖時,無意中翻到一本沈尹默的字帖,打開后一頁一頁散落的是父親用同等大的宣紙臨摹的手稿,后面還附上了自己臨摹時的心得,觀看良久,不禁感慨,想要把一份熱愛當終身事業是要付出何等的努力,也只有本人才能知曉。領著父親走上陶瓷書法這條路的應該是我祖父,聽說父親的名字是祖父請好友畢淵明起的(珠山八友畢伯濤的后代),因此對于祖父我內心總有一份神秘色彩,覺著總能在歷史的某個篇章上找尋影子,我們也由著命運延續著這樣的血脈。

1976年父親頂替接了祖父在景德鎮藝術瓷的班,在藝術瓷廠近十年的工作經歷,練就了父親瓷上書法的功底,雖然平時刻苦練習紙上書法,但是陶瓷書法的書寫并非易事,無論釉上、釉下,都需掌握材質的特性,釉上用油調和顏料,在光滑的瓷器書寫時就需把控行筆的速度,感受筆中下料的急緩,要如紙上運筆似的隨心所欲,并非一日之功。

本著對陶瓷書法的一份熱忱,1985年父親報考了在南昌的書畫函大江西分校,才得以系統研習書法藝術。在學習過程中,父親深刻感受到書畫藝術要的不僅僅是技藝的傳承,更需要系統地理論支撐及全面的教授學習,所以向當時景德鎮市文化局倡議,創辦書畫函大景德鎮分校,父親也因此擔任書畫函大景德鎮分校書法系主任,同時兼任市群藝館少兒文藝書法班老師二十余年,影響和培養了不少成人書法愛好者及少兒書法愛好者。

對于初學寫字,父親主張要請教有經驗的書法家。因為自己摸索,容易走彎路,等到成了習慣,要改過來就困難。但是有了老師指導,還要自己下苦功學習,因為耳朵聽進去的,總沒有腦子、眼和手的不斷實踐總結來得實在。寫字的臨摹階段是必要的,至于學哪一家,寫哪一派的字,一半要老師指導,一半也要根據自己的喜愛,有人喜歡褚遂良的俊秀,也有人喜歡柳公權的勁鍵,從自己喜愛的風格入手,是比較容易掌握一種規律的。但初學臨摹階段,必須要求學得似,經過模仿,得到形似,進入逼真之后,就要求變化。比如事物進入胃部,經過消化,取其精華,去其糟粕,成為自己身體的部分,就不是原來的事物了。對于書法,用此來理解“蜜成花不見”,也是極為詳盡的。

函大辦學的經歷讓父親有更多機會走出去,親身感受歷代書法的精髓。每年函大畢業考察,父親總帶著一幫學生(當然還有五歲的我)到各地觀摩書法遺跡,我印象中的就有泰山摩崖、西安碑林、龍門石窟、華山石刻,當時的我只知道玩,其他的我也不懂,不過這也確是我非常寶貴的經歷!

1986年父親去北京總校辦理書法函授大學的有關事宜,因此見到曾任函大書法系導師的歐陽中石老先生,聆聽教導,在其家獲先生題“文心出雅意,翰采賦丹忱”,父親也因此自詡“文心堂主”。

《心經》新彩小楷

翰墨丹心

《正氣歌》青花楷書

《沁園春·長沙》青花行草

《周敦頤·愛蓮說》青花隸書

作為陶瓷藝術這個行業的一份子,回頭再看父親的陶瓷書法創作,我是敬佩的。在我求學的某一階段,源于西方及現當代的影響,總覺得景德鎮那個年代的陶瓷創新意識缺乏,只是一味地拷貝及模仿,從而內心感到排斥。現在看來,我不否認確有很大一部分這樣的現象,只是我粗心地忽略了父親孤獨地踐行。在陶瓷書法這個行業,從事的人寥寥無幾,因為需要時間的積累,也要耐得寂寞抵抗外在的誘惑。九十年代末二十一世紀初,父親在陶瓷書法領域開創了許多新穎的藝術形式,例如有用青花、烏金釉、釉里紅等釉下書寫形式;有新彩書寫并配有色彩裝飾的釉上書寫形式;也有吹無光黑釉面直接用鐵筆刻寫及用祭紅作底的陰刻、陽刻形式;還有將宣紙的泥金宣、紅灑金宣、絹紋、明八行及瓦當等紋飾運用到陶瓷書法的裝飾形式;最難的是經過反復試驗、琢磨,能將紙上書法中濃淡干濕的筆觸及滲化飛白效果在陶瓷上表現出來。不可否認這些形式引領了很長一段時間的陶瓷書法創作。雖然時有后輩抄襲模仿,父親也毫不在意,而他在意的卻是大家在習字的路上不尊重傳統的精髓,既沒有“花”,哪能釀出甜美的“蜜”。我也因此而明白,扎根傳統文化中開出的花才有根,只是自身如何吸收,如何消化成自己的“蜜”,的確需要一輩子的時間努力踐行。

《室雅、人和》祭紅刻坯行書

《隨 緣》鄧石如·碧山書屋聯行、楷斗方

2012年,年近六旬的他又決定去北京清華美院學習感受當下書風,有緣親聆董雁先生、薛夫彬先生、楊明臣先生、張繼先生及劉洪彪先生的教導。而此后父親的創作并不拘泥于任何形式,只是單純的書寫著自己的心聲,他總是強調書法和文學修養的關系,認為書寫只是更真實地表達內心的感觸,而書法中筆法的提按停頓,運筆的圓潤轉折,枯濕急緩卻能成為情緒的表白。

在我心中,父親的為人謙虛,踏實處世,精進鉆研,與人親和,在行業中算是前輩,卻從沒有姿態架子,他總說“我只是個手藝人”,但當大家自詡藝術家時能否真正感知陶瓷藝術手藝下的那份“匠心”,我因此感到自豪,也希望用一生傳承父親的翰墨丹心!

HONEY WITHOUT SEEINC NECTAR, BUT SEEINC A LOYAL HEART ON THE PAPER