筆補造化天無功 試論傅山碑法帖之作用

堀川英嗣 撰張笑萍 譯

堀川英嗣,山西大學外國語學院日語專業外教、文學院古代文學專業博士生,專業方向為日本漢學,著有《傅山書法名選集》張笑萍,山西大學外國語學院日語口譯研究生

宋 濤山西博物院文物研究中心館員

筆補造化天無功試論傅山碑法帖之作用

堀川英嗣撰張笑萍譯

堀川英嗣,山西大學外國語學院日語專業外教、文學院古代文學專業博士生,專業方向為日本漢學,

著有《傅山書法名選集》張笑萍,山西大學外國語學院日語口譯研究生

明清書家的碑法帖往往被忽略,得不到重視,很少作為研究的對象。究其原因在于明清書家真跡流傳數量之多,且存在翻刻、偽刻等問題。其實,明清書家在各地散在的痕跡及其相關拓本,不僅可以為我們的研究提供重要線索,同時具有彌補真跡、判斷真偽、證明足跡、補正年譜四個功能。傅山碑法帖亦是如此。

拙文以傅山專帖為主,介紹傅山碑法帖,為今后大家研究傅山提供一條新的途徑。

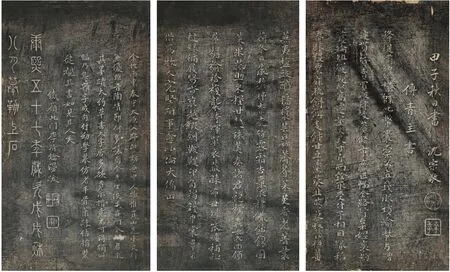

根據筆者調查,目前山西省各地的博物館、文物局、圖書館及個人所藏傅山的碑法帖中,專帖和集帖共十一種,本文分為以下四類進行探討。

存有碑刻和拓本的傅山專帖

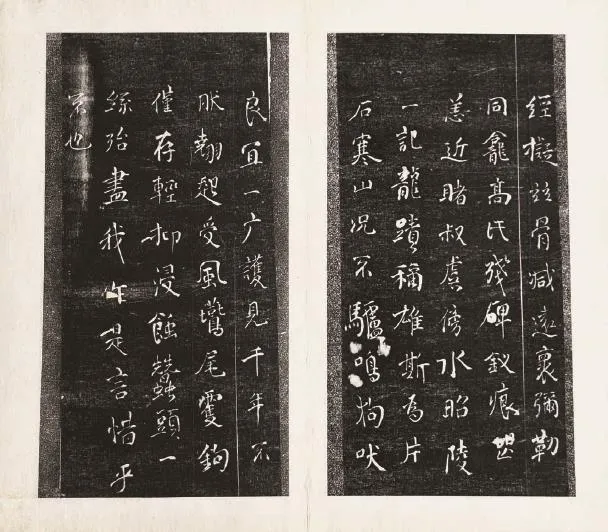

《太原段帖》四冊 長二十六厘米,寬十八厘米,共計二十八塊。由元、亨、利、貞四部分組成,內容包括《朋友之難》《三日不讀老子》以及杜甫、戴復等的古詩、雜記等。此外還包括王鳦所書《太原段帖序》和段叔玉的《俚言自序》。《俚言自序》中寫道《太原段帖》完成前后的狀況:「癸亥春,丁艱家居,思鐫石,力未逮。親友義助,二載告成。」二十八塊《太原段帖》刻成后,其后半部分為太原晉源的段家收藏,其余的則散落于民間。一九四三年,晉泉縣(現太原市晉源鎮)縣長常毅夫將其中的二十四塊移送至晉祠,現藏于晉祠博物館內的翰香館碑廊。《段帖》中可以看到五種字體,但是在傅山的作品中確經常看到古字、奇字等。《俚言自序》中明確說明了其原因:「不敢自私,公諸海內,今搨出,具眼者留神,默識以別夜光魚目如何。」

《龍池法帖》 該帖為道光六年(一八二六年),將劉雪崖所藏傅山真跡刻于碑上而成。原碑現陳列于山西省壽陽縣五峰山龍泉寺碑廊,尚未得到任何保護,風化嚴重,大部分碑刻上的字跡已很難辨清。

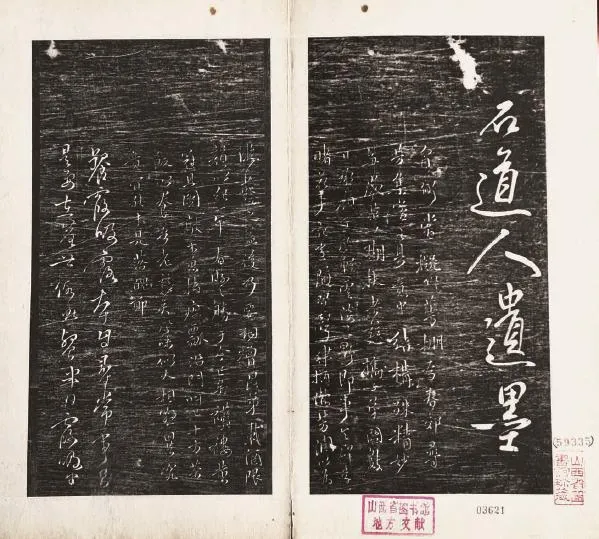

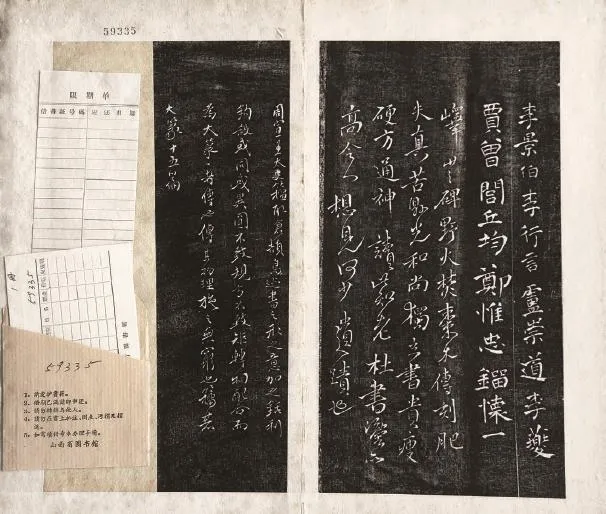

其中值得關注的作品是《石道人遺墨》。現存七塊,其內容為寫給戴楓仲的信件,大部分由行草書寫而成。戴楓仲是傅山的一位好友,有關戴楓仲,在各位先賢學者的傅山研究著作中已多次談到,故在此省略不談。據此可以管窺傅山當年的生活狀態以及與其交往的一些情況。此外,其拓本現藏于山西省圖書館。

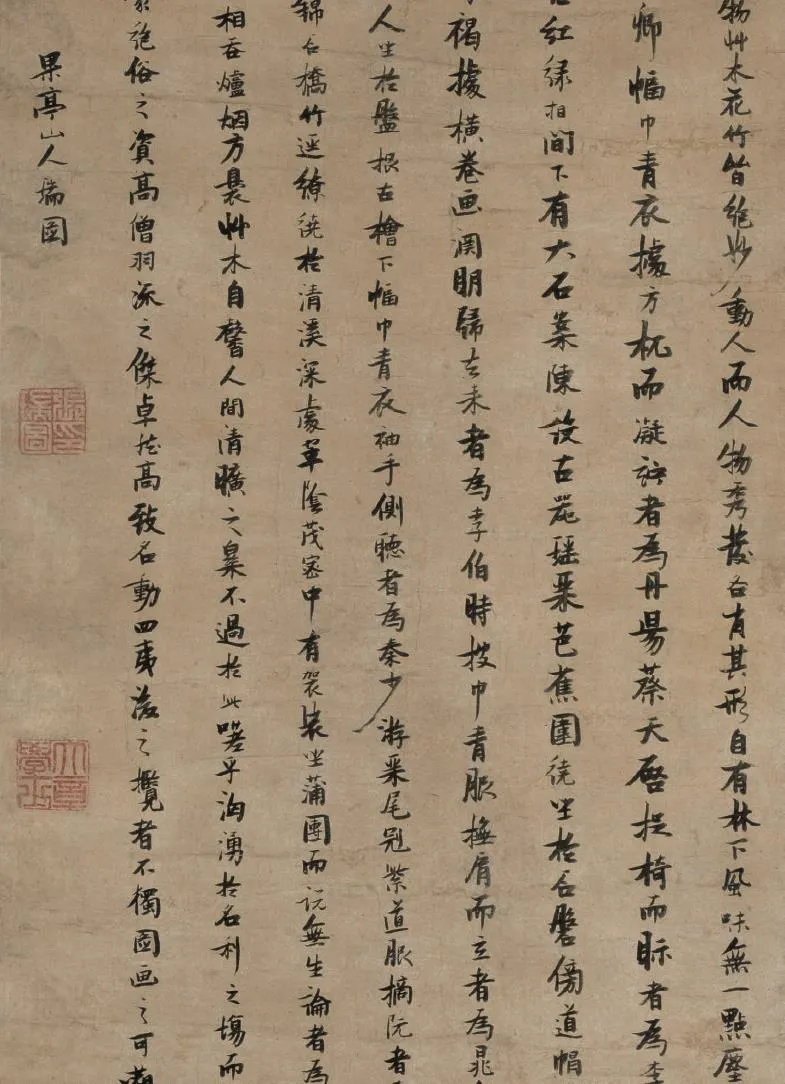

末清初 傅山 行草書秋興詩卷宮博物院藏

另外,該帖中有兩件作品值得特別指出。

第一件是《書扇貽還陽道士》。該文以「吾師九十矣,談笑益精神」開頭,談到傅山出家之師郭靜中(一五五八年~一六六〇年,號還陽,道號迎陽子,全真道道士,俗稱還陽真人)。通過這一作品我們可以了解當時傅山的宗教觀。

另一件為杜甫的《李潮八分小篆歌》抄錄,傅山在該作品跋文中寫道「讀此知老杜書法亦高」一句。從傅山作品的書寫內容來

看,與李白相比,傅山更加喜歡書寫杜甫的詩,并且經常會在落款中寫上「老杜」。

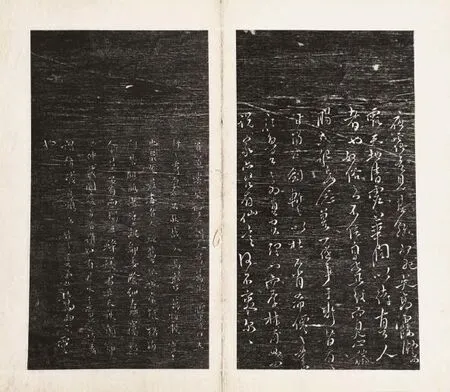

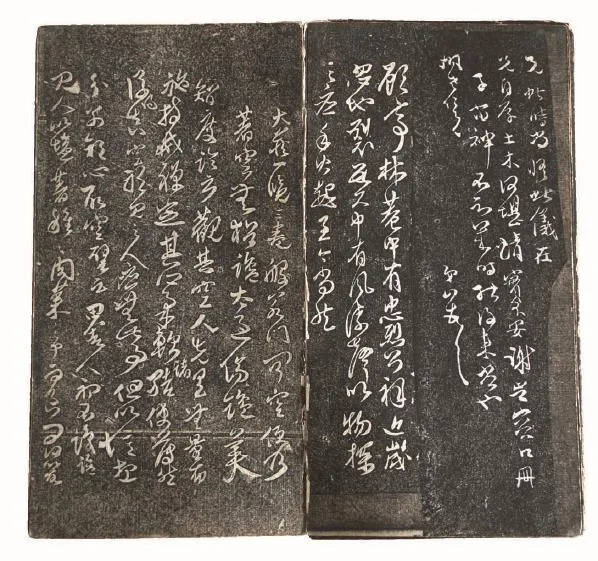

《尊頡堂帖》三冊 山西省圖書館藏

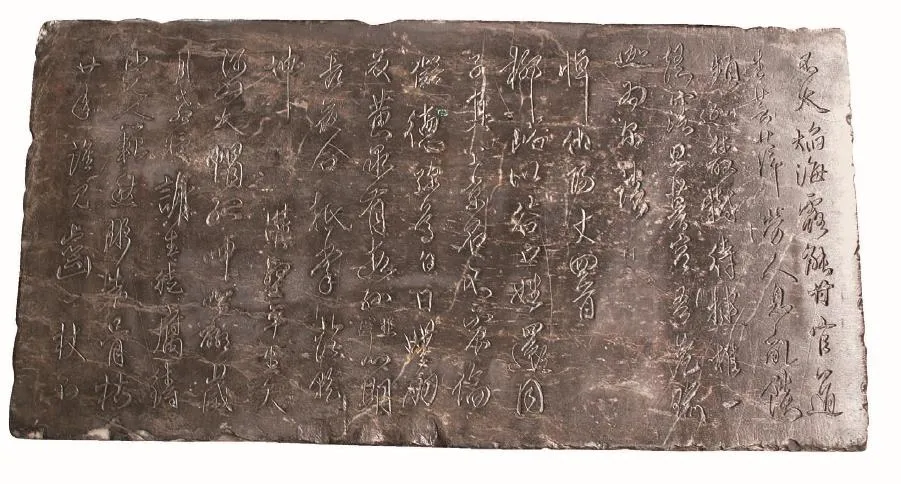

石道人遺墨拓本

有拓本。《木葉厱法書記》中記載是「劉雪崖鐫刻刊行」,實際上是其子劉嵩峙所鐫。內容分為元亨利貞四個部分,其部分內容與《太原段帖》重復,可見有些內容是翻刻或者重刻的。之前的學者認為《尊頡堂帖》的原刻石已散佚,但筆者通過實地考察發現,目前尚存有幾塊。如,太谷縣文物局所藏的《悼伯陽丈四首》一塊,盂縣小橫溝村關帝廟保存完整的《鳩錢碑》一通等。值得一提的是《丹楓閣記》,關于該作品的真偽問題,前些年一直在討論,并且成為傅山研究的熱門話題(參照林鵬《丹崖書論》,山西人民出版社,二〇〇三年,頁一〇二~一一三)。筆者曾在壽陽縣文物局看到《丹楓閣記》三塊石刻中的后兩塊,通過比較,筆者認為這塊應該是林先生所談到的《丹楓閣記》拓本的原刻石,但此刻石至今無人問津。

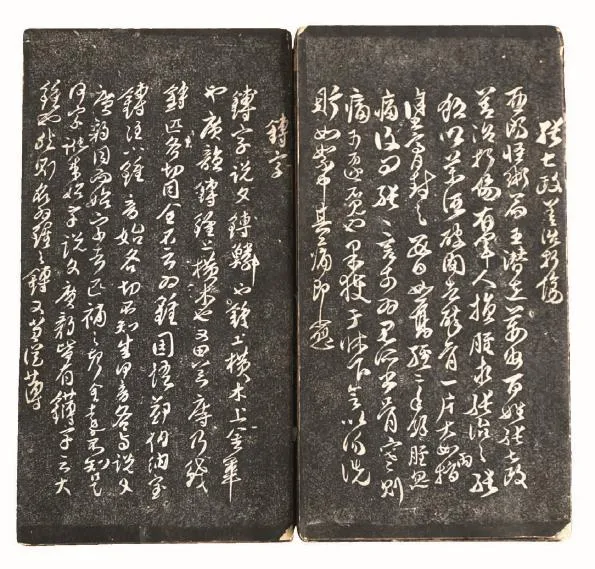

此外還需要關注的是康熙二十年(一六八一年)傅山七十五歲所寫的《不為大常主勗哉之碑》和康熙十七年(一六七八年)傅山七十二歲所寫的《冠山婆碣》。

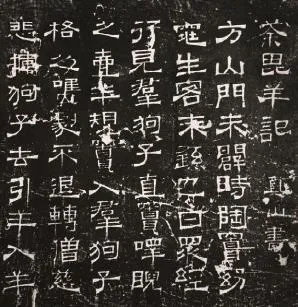

《太原段帖序》

不為大常主哉之碑拓本

鳩錢碑拓本

這兩件均為傅山晚年的隸書作品。《不為大常主勗哉之碑》一碑的《后記》是以旅行記的形式來撰寫的。如「宿晉文祠(一夜為壁蝨弁斎、眼不得合)……備午餐,無座處。野店外一向陽避風,率爾中略踞噉之畢……兩日騎一驢,上下須人左右……」等等,詳細記述了步入老年的傅山從沁源到介休的旅途情況,這一資料也很好地對傅山的行蹤進行了補充。

同樣,《冠山婆碣》也是隸書作品,其落款寫道:「四月在介休書《有道碑》用《淳于長碑》法,五月又來作此……」《有道碑》即現藏介休市后土廟的《郭有道碑》(又名《郭泰碑》《郭林宗碑》),《淳于長碑》即《夏承碑》,這也是補充傅山行跡的資料之一。

只流傳拓本的傅山專帖

《嗇廬帖》上下兩冊 書寫、鐫刻年代不詳。《陽曲縣志》記載有:「傅征君故里,在城西三十里西村,其居有青羊庵、霜紅龕、虹巢諸名,又青主手書嗇廬帖石刻八塊,藏于傅氏家……」據此可以看出該帖為傅山生前所刻。山西省圖書館藏有康熙年間拓本。

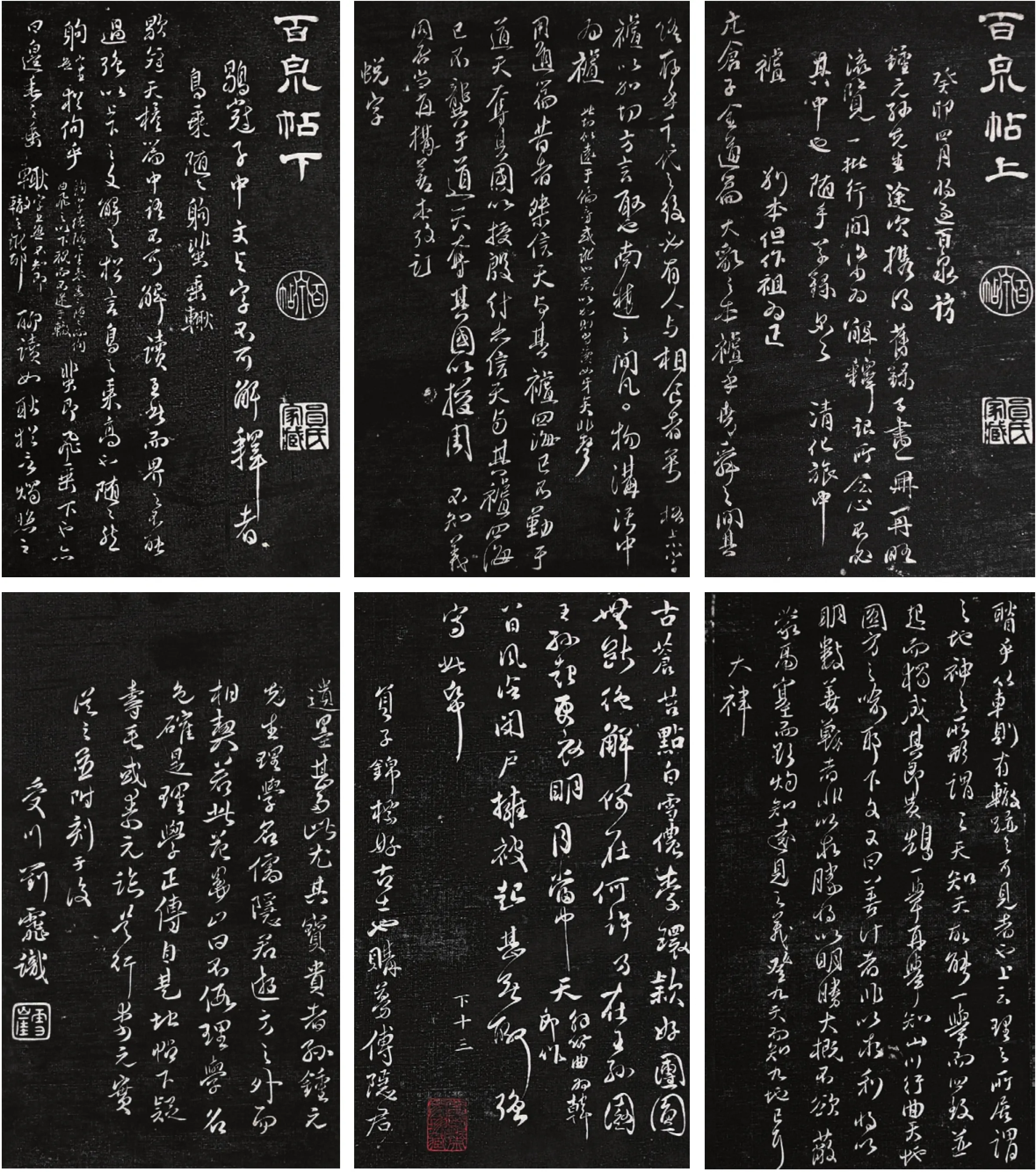

《百泉帖》上下兩冊 山西省圖書館、山西大學圖書館藏有清拓本。刻者為劉嵩峙。山西太谷的員生榮(字錦標)在《跋》中寫道摹勒上石的來龍去脈:「余生平酷嗜隱君書,得此尤為神往,什襲已久。晤受川劉君雪崖,囑其令嗣岳秀摹勒上石。」此外,劉雪崖在《跋》中也寫道:「員子錦標,好古士也,購募傅隱君遺墨甚多,此尤其寶貴者。」

該帖內容為癸卯四月(一六六三年,傅山五十七歲),傅山攜侄子傅仁前去拜訪河南輝縣的孫奇逢時,在旅途中所做的關于先秦諸子的讀書筆記。該帖也是我們了解傅山對先秦思想理解的重要資料。

劉雪崖在《跋》中接著提到傅山的代筆問題:「自『楚地』帖下,疑壽毛或壽元臨」,壽毛即傅眉,壽元即傅仁。傅山在世期間一直至今,對其代筆問題的討論一直沒有間斷,清人對傅山的撰述亦可作為判斷代筆問題的一個參考。

丹楓閣木匾

嗇廬帖拓本

百泉帖拓本及劉雪崖跋

《傅青主先生法書彙存》 殘本

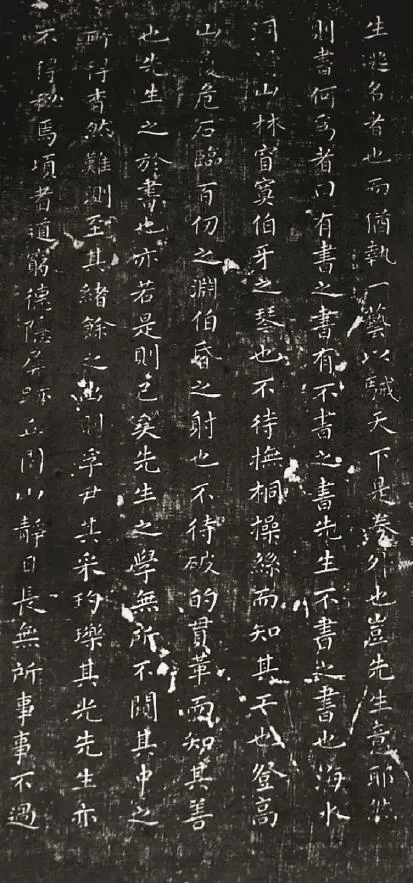

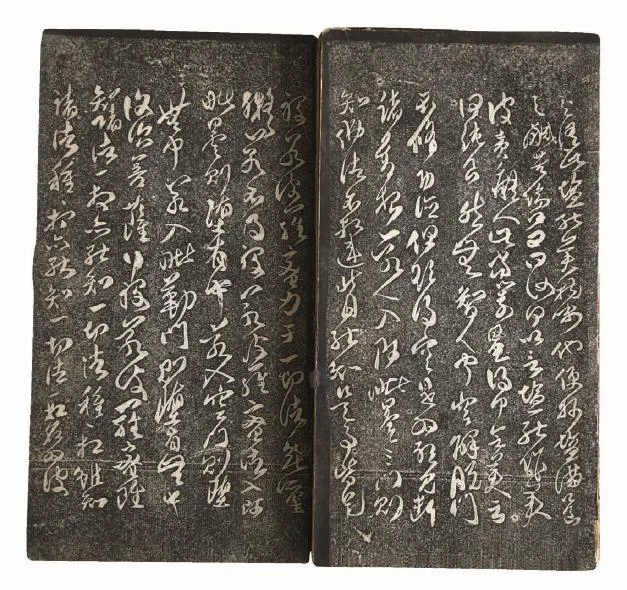

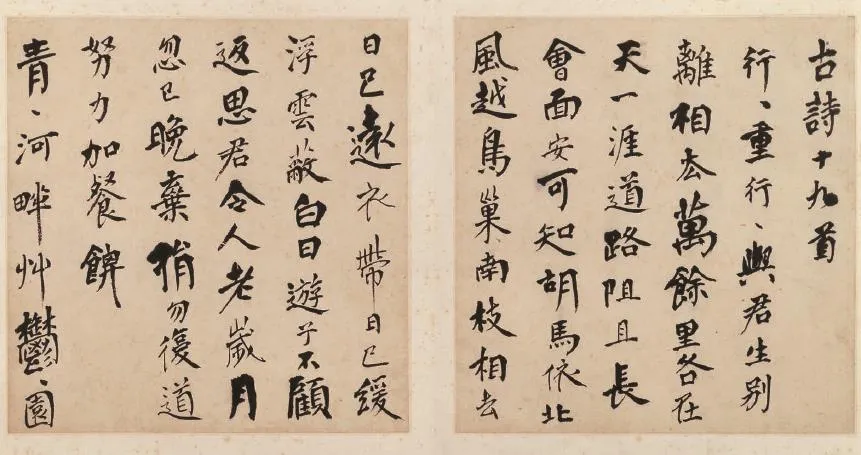

《傅青主先生法書彙存》殘本一冊山西省圖書館藏有拓本。卷首卷末缺失。鐫刻年代只有「丙戌秋鐫」四字,據此很難判別其準確年代,刻者身份也不明。其內容之一為《漢古詩十九首》(行草)的一部分。日本近代書道研究所曾出版過《傅山漢古詩十九首》一書,但是沒有注明其來源,之后筆者通過對比發現,該書出自《傅青主先生法書彙存》。另外,《漢古詩十九首》的真跡現藏于故宮博物院。還有一部分內容是關于《不字》、《鎛字》、《二昝》(均為行草)等的文字學雜記,據此我們可以看出傅山對古文字的了解,此外還有一些讀書補充記錄與書簡。

荼毘羊記

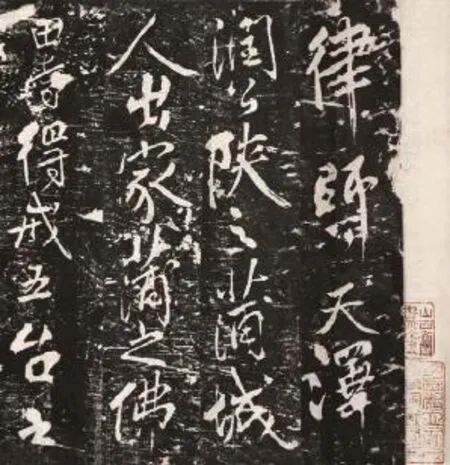

天澤潤公碑 拓本局部

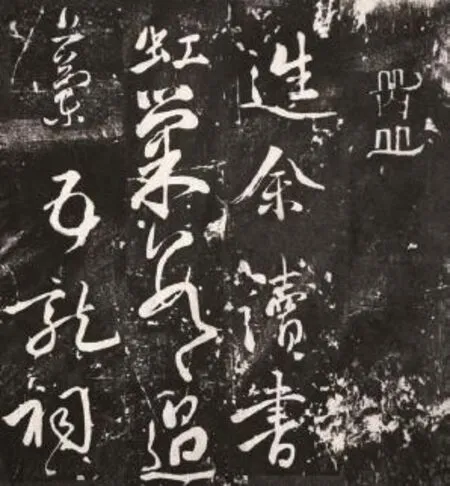

上蘭村五龍祠場圃記 拓本局部

流傳碑刻或者拓本的包括傅山書法在內的集帖

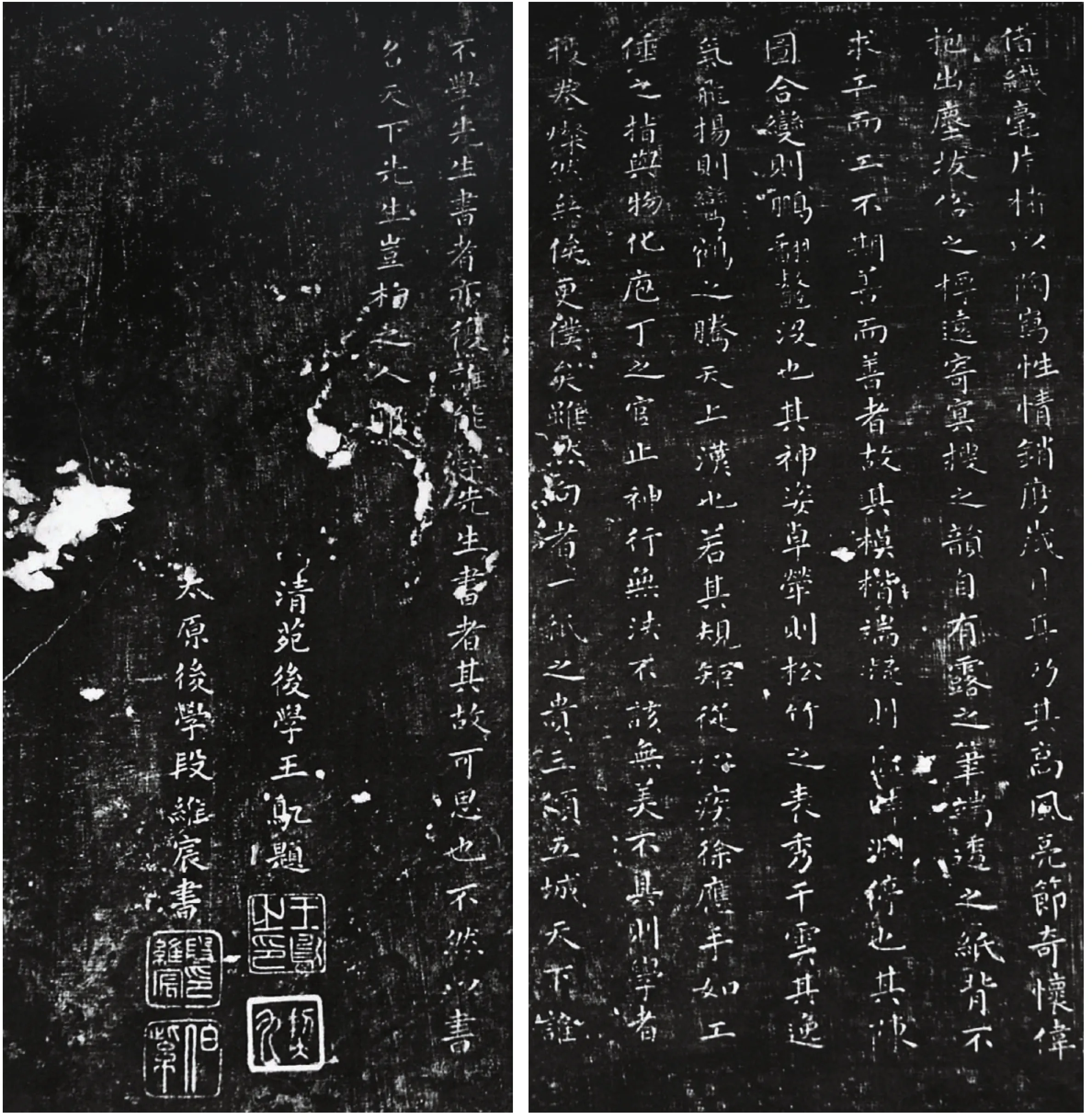

《太原傅公祠碑帖》十二冊 山西省圖書館藏有拓本。其中有關傅山的碑法帖為:第一卷《傅青主荼毘羊記·虹巣石刻》(即《上蘭村五龍祠場圃記》)合冊,隸書、行書)、第二、四、五、六卷《古寶賢堂石刻》、第三卷《傅青主書急就章》(小楷)、第十二卷《天澤潤公碑》(行草)。對象。《傅青主書急就章》中有這樣的記述:「仁哥作字極有性情,臨我《急就》二三段,即有得」(《傅山全書》),不過傅仁所臨摹的傅山《急就章》是否為這一作品,值得進一步探討。第二卷《天澤潤公碑》的原碑現藏于純陽宮(現為山西民俗博物館第二部)碑廊。

《崇德廬帖》 從咸豐二年(一八五二年)開始,李希(字削凡,陽曲人,清代收藏家李桂芳的后代)用五年時間集刻了家藏的墨跡。原來共有百余塊,但戰亂中散佚。一九五七年李希的曾孫李玉成將三十九塊贈送給山西省文物管理委員會。翌年,加上柯橫的跋文,一起陳列于太原市人民公園(現為兒童公園)西側碑廊。所陳列的作品中,傅山、傅眉之作不下十種。其中值得關注的有《傅眉傳》、《哭子詩》、《胡公傳》、《遇虎有作》、《裴度〈溪居〉詩》等。《哭子詩》真跡藏于臺北石頭出版社和山西博物院,其真偽問題亦曾是傅山研究家們的討論對象,但當時卻無人提及《崇德廬帖》。另外,傅山曾在蘇軾書法的跋文中用隸書寫到對蘇軾的評價:「觀蘇文忠公遺字、爽陽無俗。傅山書。」

其中《上蘭村五龍祠場圃記》作為現存的傅山最早的碑刻,成為經常被討論的

小楷《傅青主書急就章》

尊頡堂帖殘石

尚未確認的傅山碑法帖

文獻中有記載但是尚未確認的傅山的法帖有《元仲帖》、《賀帖》、《潛蘇集帖》三種。在劉雪崖的跋文中可以看到前兩種法帖,跋文中寫道:「傅文貞先生墨刻,《嗇廬帖》《元仲帖》為最,《賀帖》《段帖》次之。」(《尊頡堂帖》劉雪崖跋文,山西省圖書館藏本)

《潛蘇集帖》在劉雪崖的《跋傅青主敘靈感梓經》(參照《傅山全書》第七卷)中有詳細記載。

筆者目前尚未見到這三種碑法帖,作為今后研究的課題,繼續進行搜集。

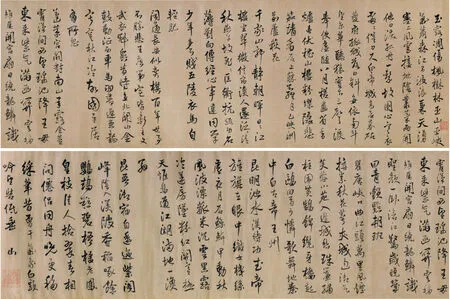

明末清初 傅山 行書古詩十九首 冊頁一、二故宮博物院藏

明末清初 傅山 蘭芝軸故宮博物院藏

明末清初 傅山 墨荷軸故宮博物院藏

結語

鐫刻傅山碑法帖的刻者,著名的有傅山晚年弟子段叔玉、私淑傅山的劉雪崖。

劉雪崖在《跋傅青主間過元仲石刻》中曾這樣提到過刻者:「世言傅隱君墨刻,晉以東任元仲鐫,西段叔玉,南王右弼,非也。…太原凈業庵小碣,有元仲名…精妙有段,王諸刻上。」其中,對任復亨(字元仲,平定人)的評價最高。另外,關于傅山書法的鐫刻人,還有同時代的張敏、王良翼,后世的李其芳(壽陽人,道光年間)、劉雪崖(壽陽人,道光、咸豐年間)以及劉嵩峙父子等。

傅山在世時,就有許多傅山書法的喜好者,現在亦如此。其中收集、刊刻、鐫刻傅山書法的人,他們不僅是傅山迷,也可以說是傅山書法流傳的功臣。

當代研究可以稱得上適逢跨學科的綜合性研究時代,筆者相信根據這些碑法帖和真跡,再結合文獻資料進行綜合研究,一定可以為傅山研究開拓一條新的路途。

“日上山紅”對聯及霧柳霾花碑 晉祠云陶洞

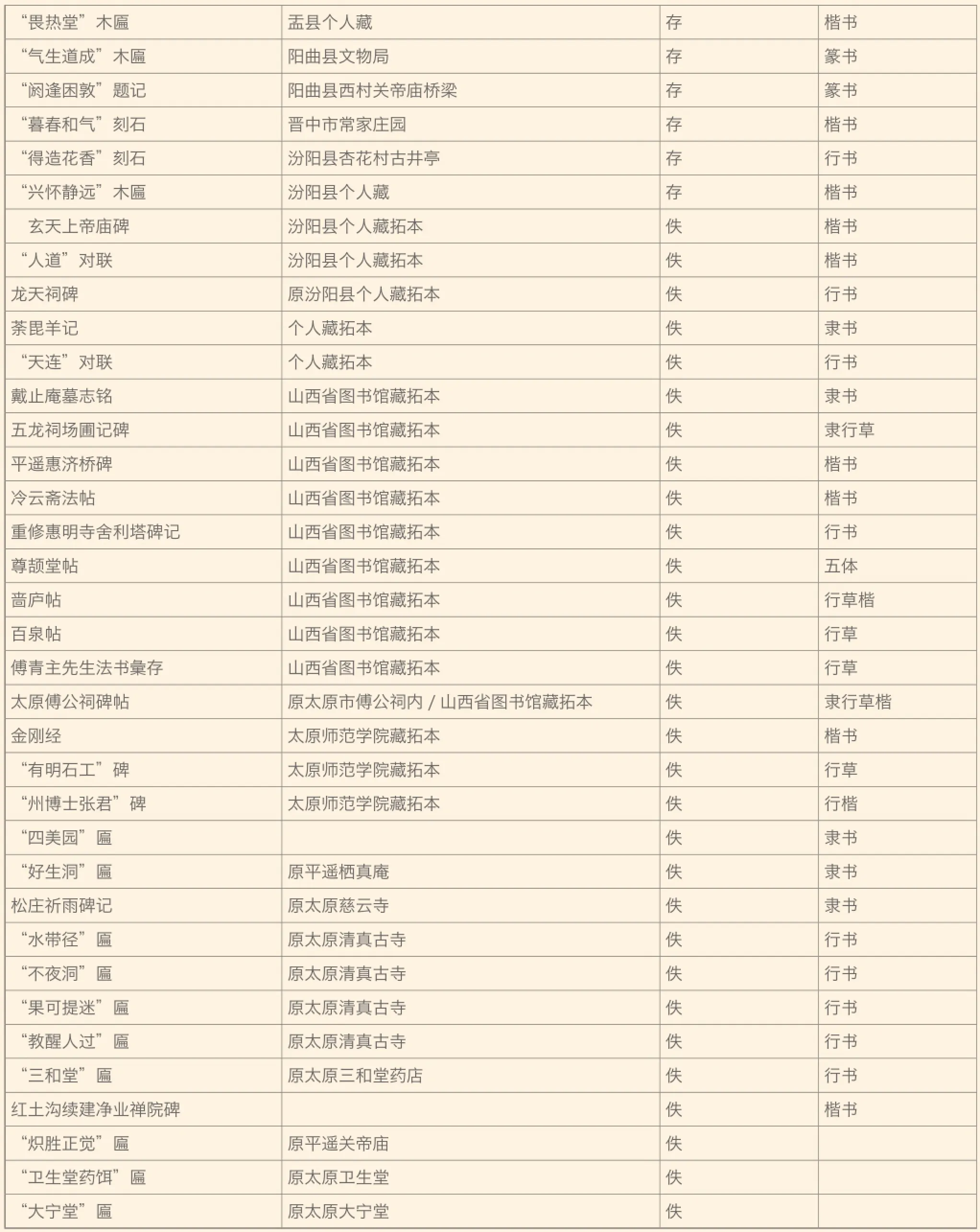

(附)主要傅山二手資料存佚情況一覽表(刻石、法帖、匾額、楹聯)

異代宸闕遺民淚 傅山與紫禁城

宋 濤山西博物院文物研究中心館員

被后世視為清初北方遺民領袖的傅山,其七十八年的人生歷程大多時間隱逸高蹈,避居郊野,雖從來未與社會、士林相隔絕,但縱觀他的一生,出世思想始終是其人的性格主脈。然而,就是這樣一個在明朝科名僅止于「廩生」,明亡后出家為道,清

朝建立又選擇了遺民終老的避塵之士,一生中卻與北京、與紫禁城有著頗為傳奇的幾次遭遇,且每一次都成為士林傳頌的佳話,成為構建起「傅山神話」的重要因素,后人讀之,不啻為一部最為鮮活的明遺民史話。

山西博物院藏傅山像

崇禎九年(一六三六年),深受三晉學子敬仰的山西提學僉事袁繼咸被巡按御史張孫振誣告下獄,隨即解往北京問罪。此事一出,山西士林大嘩。袁繼咸提學三晉,力矯之前萎靡不振的士氣學風,重氣節,尚文章,不拘一格,獎掖后學。傅山既是這些學政改革的見證人,又是袁繼咸賞識器重的青年士子,于公于私對袁的感情都可謂深摯,而此時從朝廷到地方的政治風

傅山的人生經歷可謂明、清兩朝各得差半,明朝滅亡的一六四四年,他已經是三十八歲的中年人,上有老母,妻子早逝,下有獨子傅眉,此時他早已放棄了傳統士人藉以獲得功名的科第之路,多年一心博覽群書,力貫諸子,學究三教,仿佛已經是塵俗之外的高士了。然而,這時傅山早已名滿天下、人所共知,究其原因,皆由進京「伏闕訴冤」,營救山西提學僉事袁繼咸而起。氣,表面上似乎擺脫了天啟朝閹黨擅權的陰霾,而實際上黨爭已是愈演愈烈,難以剎止,張孫振對袁繼咸的誣告即是其例。在袁繼咸被解往京師之后,三晉學子立刻群起議救,以傅山和薛宗周為核心,很快集合起百余名學生,緊隨老師的囚車入京,同時還倡議聯合山西全省諸生以各種形式助力聲援。到達北京后,傅山等人馬不停蹄上訴替老師鳴冤,他們本想通過通政司上疏朝廷,但不想通政司參議袁鯨與張孫振有私,借口疏文不合規矩而拒絕遞交,同時暗中將疏文副本交給山西的張孫振,張孫振懼怒之下,對諸生在山西的家人威脅恫嚇。傅山在京城得到消息,非但沒有停止上訴,反而變通方法,謄寫揭帖,遍投在京衙門、官員,直到揭帖為緹騎所得,上呈崇禎御覽,崇禎看后非常生氣,責令重審。關于這一段記載,我認為絕非巧合,明代特務制度無孔不入確是事實,但久滯京中的傅山等人,其投放揭帖定不會是漫無目的,亂投一氣。傅山進京鳴冤,最初的計劃就是要「上達天聽」——這與明末的政治風氣亦淵源極深,此不贅論——而在通過通政司上疏未果后,他們遂選擇了直接上疏,故而揭帖能為錦衣衛所得,應該是傅山等人故意為之。換言之,即是傅山等山西學子在第二階段的鳴冤過程中以紫禁城為中心,主動展開了一場堅持不懈的「信息攻堅戰」,事實證明這一步也是行之有效的。

然而事不遂人愿,雖有崇禎皇帝的旨意,但張孫振一黨勢力盤根錯節,案件又被擱置起來。傅山幾番呼吁未果,干脆率領若干同學于某日上朝前群集長安門外,圍堵住時任內閣首輔的溫體仁轎子喊冤,一時場面混亂,甚至在溫體仁要學子們遞上訴狀時,數十人一同投擲,訴狀紛紛而下砸向溫體仁,使閣老狼狽不堪。最終,案件終于開庭復審,在長達八個月的斗爭之后,袁繼咸冤獄得雪,官復原職,傅山也由此「伏闕訴冤」一事而名滿朝野,聲動天下,這也是傅山生平與紫禁城的第一回交集。

這次事件后的傅山,顯然對朝政心灰意冷,回鄉后不再著意科第,而是過起了半隱居的生活,直至甲申年的戰火摧毀了他僅存的寧靜。

一六四四年,明朝為起義軍所滅,清軍揮師關內,定鼎中原,慘遭家國之變的傅山這一年帶領全家在山西省內輾轉躲避戰火。也是在這一年,傅山出家為道,從此,「朱衣道人」一名出現在中國文化史上。清朝入關后,傅山一直過著采藥行醫的遺民生活,表面上似乎并未與「反清復明」有什么關聯,但是順治十一年(一六五四年),他因牽涉南明宋謙案而被逮下太原獄,在獄中遭受嚴刑考掠,然而傅山始終抗辭不屈,為免牽連過眾而拒不承認,情況一度非常險峻。他后來憶及此事還有詩曰:「甲午朱衣系,自分處士?。死之有遺恨,不死亦羞澀。」可見已做好了成仁的準備。所幸由于傅山聲名顯赫,且清初漢族士大夫對遺民多少持有尊敬態度,在都察院左都御史龔鼎孳、山西巡撫陳應泰幕賓紀映

現存于山西博物院的傅山《因人私記》手稿冊,是傅山以親歷者的身份記錄崇禎九、十年間山西通省學子赴北京為蒙冤的袁繼咸鳴訟冤獄,最終取得勝利的一份珍貴史料

鍾和山西布政司經歷魏一鰲的協力營救下,傅山獲釋出獄,可謂有驚無險。這次事件歷時一年,審理傅山的過程全在太原,然而此「朱衣道人案」的題本,卻經由刑部轉呈大內,最終由順治皇帝朱批「依議行」而審結,其后這些題本一直保存于紫禁城,直到清朝滅亡,大批內閣大庫檔案公之于眾,方使學者得以一睹究竟。

著名明清史學家孟森在《己未詞科錄外錄》中針對題本曾有這樣的論述:「最不遜者傅青主,究以口吻慣習使然,非真有興復之望。觀內閣大庫檔,青主于順治間,以義師牽染就逮,供詞中抵辯不承,極口自稱『小的』,亦所謂降志辱身,比跡于柳下、少連云爾,未嘗有一死殉明之心。」則所論未必苛峭且未能深思,后之學者坐而論道,睹身系監牢之遺民口出「小的」便不能原諒,試問放諸彼時,當如何自稱?況且題本所錄供詞出自傅山之口不假,但畢竟終須經過書記謄抄,轉而文飾,亦在情理之中,不宜苛責過甚。

事實上,傅山在出獄后曾悲憤作詩:「病還山寺可,生出獄門羞。便見從今日,知能度幾秋。有頭朝老母,無面對神州。冉冉真將老,殘編靦再抽。」傅山一生事母至孝,偷生不死很大程度上也是為了堂前盡孝,然而不能和昔日同道如薛宗周等人一樣殉國捐生,他的內心也是非常煎熬的,如果傅山真的屈服了,他大可以選擇傾其所知,盡數招供,但他還是選擇了用沉默對抗,以遺民終老。

三百余年藏于禁宮大內,后歸之于中央檔案館的「朱衣道人案題本」,可視之為傅山與紫禁城的二度交集。

傅山 《東海倒座崖》詩軸晉祠博物館藏

康熙十七年(一六七八年),清廷詔告以明年開博學鴻詞科,旨在延攬前朝遺民,七十二歲的傅山為給事中李宗孔、劉沛先所薦,且不愿難為陽曲縣令戴夢熊,不得已而被「舁其床以行」。從事后來看,傅山抱定不合作的態度,業已準備面對一切可能的結果。行至距離京城三十里處,傅山忽然稱病,抵死拒不進城,有司無奈只好任其在崇文門外圓教寺住下,從此任滿朝大臣公卿紛至探訪,傅山只是堅臥不起。

第二年(一六七九年),博學鴻詞科開科,傅山決意以死抗爭,拒不應召,無奈之下,與傅山同為晉人的都察院左都御史魏象樞「以老病上聞,詔免試,加內閣中書」,時有好賢之名的大學士馮溥要求傅山進宮親自向皇上謝恩,而已經絕食七日的傅山連這一點也拒絕接受,馮溥在百般勸說無果的情況下,遂又命人「舁以入」,行至紫禁城外,極富戲劇性的一幕出現了,躺臥的傅山望見午門,忽然大哭起來,再不前行,馮溥強掖之欲令其謝恩,傅山則只是「仆于地」拒絕,魏象樞忙解圍說:「止、止,是即謝矣。」傅山終于用自己的堅持完成了一代遺民的精神出處,盡管這段寥寥記載已很生動,然而身處三百年后的我們還是很難體會傅山當時那一刻內心是如何翻騰、悲痛。可以想象,已是衰年的傅山目之所睹,還是四十多年前自己曾經和同學奔走鳴冤的宮墻禁苑,或許午門也是昔年所歷之處,然而山河易色,物是人非,紫禁城已不復當年的感情所系,回想為明朝死難的袁繼咸、薛宗周,數十年東面而哭的黍離之悲,現在就在眼前,怎能不令遺民慘然腸斷?

以往對這段史料的解讀存在一些誤讀,

即誤以為馮溥所欲為傅山進到宮中面謝皇帝,在對比其他史料后,筆者認為其實按照當時的慣例,謝恩的地點就在午門。同為遺民而被強征的孫枝蔚(豹人),不得已應考,卻沒做完考卷就步出考場,「天子雅聞其名,命賜銜以寵其行,部擬正字「上薄之」特予中書舍人。始豹人以年老求免試不得,至是詣午門謝」可見「午門謝恩」是當時的慣例,不難想見,若真使遺民上殿謝恩,其兩相尷尬之勢是誰也不愿見到的。雖然如此,但傅山敢于在咫尺之外的午門外大鬧而拒不謝恩,放諸當時當地,也是冒著生命的危險的。

傅山的第三次——也是最后一次與紫禁城的交集就這樣落下了帷幕,然而這一幕已被鐫刻進了中國文化史,成為研讀中國文化一個側面的獨特視角,垂暮之年的傅山,不僅完成了自己人生的道德長卷,也為一個時代畫上了句點。

縱觀明清之際的上下百年歷史,士人無論忠烈、遺民、貳臣、新貴,大概都沒有如傅山這般與紫禁城發生如此的三次遭遇,而通觀傅山與紫禁城的三次交集,為我們走進和了解遺民文化和明末清初政治史、文化史都提供了絕佳的研究范本。

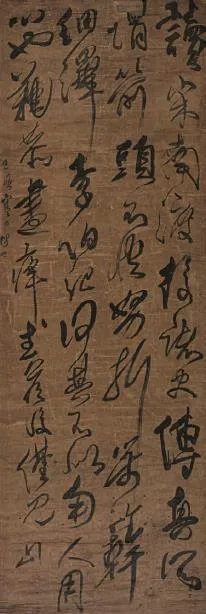

傅山 草書《讀宋南渡后諸史傳》軸 山西博物院藏