漕澗瑣憶

●楊卓如

?

漕澗瑣憶

●楊卓如

我們這一代成長于上個世紀五六十年代的農村孩子,是在生產隊的集體生活里長大的。現在的年輕人對生產隊已經很陌生了,但它卻是從上世紀50年代后期到80年代初期二十幾年間中國農村最基本的生產組織形式,中國農民安身立命之所在。

當時每一個農村人口,從出生到死亡,都被編組在一個生產隊里。二十幾年間,五億多農村人口,在一個個生產隊中,演繹了多少悲歡離合的故事,恐怕是誰也數不清的。改革開放以后,我國農村實行家庭聯產承包責任制的全面鋪開,生產隊早在上個世紀80年代初就退出了歷史舞臺。然而,作為一種集體生產生活方式,生產隊始終是中國農民難以忘卻的記憶。隨著時光的流逝,一切似乎都被蒙上越來越厚的塵土。作為那時的親歷者,作為我們兒時刻骨銘心的生存環境,至今尚能識得其中的一鱗半爪,留下些許的記憶。

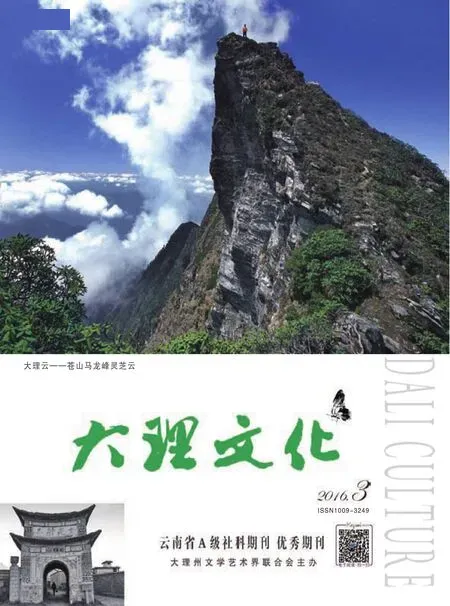

我的家鄉是地處怒江大峽谷門戶的云龍縣漕澗鎮。這是一個白族、阿昌族聚居的鄉村集鎮,一個處于瀾滄江和怒江之間的山間平壩。這里田疇廣闊,土地肥沃,物產豐富。

1958年,偉大領袖說:人民公社好。全國上下齊響應,原先的高級農業生產合作社迅速轉為“一大二公”的人民公社,家鄉也一夜之間由漕澗鎮變成了漕澗人民公社。人民公社這種政社合一的體制就這樣成為了幾億農民的生存家園。在人民公社的組織機構里,最初分為公社、管理區、生產隊三級,在起初跑步進入共產主義的熱潮時期,公社統一組織生產,大兵團作戰,人員處在流動狀態,提出了“組織軍事化、生活集體化、行動戰斗化”的口號,公社的勞動力編成團、管理區的勞動力編為營、生產隊的勞動力編為連。到后來受到自然規律的懲罰,釀成災害,頭腦冷卻,實行“調整、鞏固、充實、提高”的方針,農村設人民公社、大隊、生產隊三級機構,頒布了《農村六十條》后,使這種體制具有了法律性質,“三級所有,隊為基礎”的體制才最終確定下來。

生產隊以自然村為基礎,因此生產隊是血緣宗族人際關系與現代集體管理交叉的點。數十人百多人的村子就是一個生產隊;人口多了,分成幾個生產隊,也是依居住區域劃分。若干生產隊組成一個生產大隊。漕澗街是云龍縣最大的農村集鎮,有上萬人口,所以,一個自然村就被劃分為漕澗和新寨兩個管理區(大隊),每個管理區(大隊)又下轄若干個生產隊,分別稱為一隊、二隊、三隊……生產隊的規模隨著形勢的變化也在不斷的調整,拆拆并并是常有的事。經過大躍進、共產風“一大二公”、“一平二調”的沖擊,經過幾年的動蕩,生產隊的規模和土地到1964年才算基本固定下來。

生產隊隨著公社化的熱潮出現于1958年秋冬。共產風刮來,移民并村,大家都要到生產隊的集體食堂就餐。遇到生產隊“放衛星”的時候,食堂就要辦到田地里,我們小學生也每個人在書包上掛一個搪瓷碗,一放學就往父母勞動的地方跑,在生產隊的大鍋飯里打飯吃。有時生產隊連夜“放衛星”,父母在田地里住宿,我們也就和大人一起在田地里搭起的窩棚里住,一大早又跑回學校上課。在“大躍進”中,上級提出高指標,下面就搞虛報浮夸,畝產上報到4000公斤、5000公斤的不算稀奇,那一年,州里辦的《躍進報》頭條就報道過漾濞平坡社畝產達到10多萬斤的新聞。

上級號召“大煉鋼鐵”,生產隊的勞動力都放下了農活,上山建高爐、砍伐森林作燃料、開礦石、煉鐵煉鋼去了。漕澗的分水嶺和鐵廠鄉是蘊藏有鐵礦的兩個地方,那時幾乎全縣的勞動力都集中到了那里。連中小學生都要參加“大戰鋼鐵”的勞動,我們那時還是小學二年級的學生,也在學校的組織下到了分水嶺,每人抬一塊礦石,搬到土高爐前。那時的分水嶺,真是熱火朝天,一排排的土高爐矗立于山間,高爐旁邊是一排排樹枝搭成的窩棚,山谷里濃煙滾滾,烈焰沖天,通開爐門,熾熱滾燙的鐵流奔涌而出,一會兒就在地上凝結成暗黑色的生鐵了。

經過一番折騰,到了第二年,生產隊的食堂就基本沒米下鍋了,只好將糧食和米糠、野菜等混雜在一起煮食,美其名曰“代食品”。有些人也因為吃不飽飯而得了水腫病,甚至出現了餓死人的情況。

后來熱氣消退,集體食堂解散了,人員回到村里,有了生產自主權,土地成了最棘手的問題。經過幾年好幾輪的村隊之間的協商、調整,才在承認合作化前土地所有權的前提下,為方便耕種進行適當調換,確定了土地的歸屬。后來到1962年,在當時的“三自一包”政策下,生產隊的產量有了提高,農村的生產生活有了變化。但是,到了“文化大革命”中,大“割資本主義的尾巴”,生產隊的生產生活再一次陷入了困境。直到上個世紀80年代實行聯產承包責任制,生產隊的規模沒有改變過。一個生產隊實際上就是一個小社會,需要有“管理層”。生產隊負責人設有隊長、副隊長,還有婦女隊長、記分員、會計、飼養員、保管員,技術員、出納等等。由隊長、會計等人就組成“隊委會”,生產隊的種植計劃、評比每個社員的工分以及生產隊的一些重大事項,均由隊委會研究決定,然后由隊長安排實施。其中會計也是最重要的人物,管錢管物,負責全隊的分配和往來。隊長、會計配合默契,辦事效率就高,但搞點貪占私分,不容易被發現,社員又不放心。聰明的會計往往表面發隊長的牢騷,私下里卻配合得很好。隊長會計頂牛,其實對社員也沒好處。

漕澗壩子楊世忠/攝

選任生產隊長,一般在大隊的領導下進行,但民意有時也起作用。隊長的選舉往往牽涉到家族利益,交情厚薄,個人品格,領導能力等等,是非常復雜的事。隊長要貫徹上級指示,處理與大隊、鄰隊的關系,組織本隊的生產和分配,要努力照顧自己親族的利益,也要兼顧他人的利益,文化水平不高,土生土長的農民,擔起這副擔子,并不是一件輕松的事。弄得不好,就要處在與多數人對立的地位上,如果有人出頭鼓動,就可能被撤換掉。有的生產隊選不出有權威的隊長,就輪流干。我們那個隊的隊長,雖然社員提起來也有很多意見,但終于也沒有激化到趕下臺的地步,一直干了十七八年。現在回想起來,隊長的相對穩定,也是全隊人的福分。

生產隊的出工勞動實在是一件不敢恭維的事。進入五十年代,為反對剝削而均田地,為提高效率而組建互助組再到公社化的管理。公社集體化,分工細,資源集中,目的是為了公平基礎上的高效率,結果變成大鍋飯低效率,甚至是不公平的特權溫床。生產隊干部文化水平不高,多數使用舊式家庭管理方法。

我們那個隊,上午出工,早飯時,隊長端著飯碗吃著,就開始吆喝。這時社員全不當回事,吃完飯,刷了鍋,喂過豬,才懶洋洋地蹭到隊長門口。等到人差不多到齊了,隊長才分派勞動任務,各自再回家拿工具。拖拖沓沓的一陣,才能正式干活。隊長一般根據男勞力、女勞力、壯勞力、弱勞力等不同情況安排活兒,然后大家分頭去干各自的活兒,何時收工,大多時候都是看太陽,“各盡所能”、“日落而息”。很多人干活消極應付,效率低下。

遇到生產隊里翻地的時候,有的社員的鋤頭往往是“高高舉起、輕輕放下”,才干了一會兒,就拄著鋤頭把子站著不動了。隊長急了,就喊:“那幾位大嫂,別給你們的鋤頭喂奶了,快干活吧!”

然后重重地嘆了一口氣,說:“人哄地皮,地皮哄肚皮,這樣干,明年吃什么呀!”

生產隊實行集體所有制,壯勞力總是輕松地做著,不像做私人活兒一樣一鼓作氣,而是大家看著互相平衡就是了。比如插秧、割稻,快的就歇一歇,站一站,揉揉腰,向遠處望一望,互相家長里短地講白話。農民干活沒有積極性,這是生產隊的勞動效率遠沒有聯產承包后高的原因。以夏收夏種為例。

那時候,夏收夏種從收割到插秧前帶后要半個月多,且不含曬稻稈曬谷時間,而聯產承包后,一般一星期甚至五天就完成了。生產速度加快了一倍。由此可見血緣越近,利益越近,合力也就越大。一個生產隊,人心不齊,管理不嚴,風氣不正,集體經濟狀況就不會好,社員收益分配就不會高。

生產隊收益分配的依據是勞動工分,記工分是最重要的事。首先是評定工分等級,按年齡和身體狀況、技術水平確定。我們農村習慣把工作一天叫一工。生產隊農民評分還是相對公平的。挑擔、插秧、割稻,悄悄地大家心里有了本賬。同時插秧,幾個勞動力誰快,誰慢,誰的質量好,一目了然。一般一個壯勞力,一天三晌出工,記12分,即1.2個工(勞動日),剛參加農業勞動的小青年記7分,婦女壯勞力記10分。割谷、積肥運肥一類便于量化的,則按數量記工分。特殊的重活或需要加班的,事先或事后由隊長評估宣布加記工分數量。農忙時記工頻繁,往往在每天晚上,農閑時若干天記一次。大多是記在“社員勞動手冊”即記工本上,也有發工分票的。

記工時,少不了嘰嘰喳喳的爭議。為了掙工分,星期天、寒暑假、還有農忙假我們中小學生都要回去參加農業生產勞動。由于關系到切身利益,農民對工分算得也是比較緊的。特別表現在派工上。由生產隊長派工,壯勞力犁田、耙地、上田埂、擔稻架,次勞力拔秧、割稻。曬谷曬稻稈是女勞力干的。另外一些輕松的工作,如牽牛活兒,由童工干的,一天一分半。打藥施糞工最臟,犁田工最辛苦,各有輕重,各有增減,落到實處。這些全看隊長公正與否,合理與否。隊長越公正合理,社員意見越少。效率就越高。因此,成功的生產隊長稱得上是管理高手。

收益分配是生產隊的核心問題,也是矛盾集中的地方。當時,在我們生產隊,一場糧食打完揚凈,全隊的人都眼巴巴地注視著。社員總想多分一點,早一點分到手,隊長則考慮得多,遲遲不分,常因此引來責難。決定分了,按工分還是按人口,又是個矛盾焦點。上級的政策是人七勞三,或人六勞四,按哪個執行,濕糧折干哪一次按什么標準,余糧戶和缺糧戶意見都會不一致。

我們隊里的糧食分配一般是按“人六勞四”分配的,就是把生產隊所生產的糧食在交足了國家的任務后,從剩下的糧食中拿出60﹪來按人口分,剩下的40%按勞力即所獲工分分配。在生產隊里,糧食是按照人口分的,叫分口糧。成人與小孩分開計算,有的把男人與女人也分開算。以人頭分糧,目的是保證人人都有飯吃。“人六”的原則就是因為有些家庭勞動力少,特別是小孩多的不能干活,又沒有工分,如果按勞力分的話勢必會吃不飽。“勞四”是體現多勞多得的原則,誰家勞力多,工分就多,所獲的也就自然會多。分口糧是多勞多得與照顧弱勢兩者兼顧的。

那時候,農村機械化程度很低,犁田耙地主要靠耕牛,應該說,損失了耕牛是一件非常糟糕的事。可是,每當有耕牛死亡的時候,大家卻顯得非常高興,因為可以分得一塊牛肉吃了。

自留地和家庭副業是生產隊時代農民收益的主要補充。文化大革命時多次揚言要割資本主義尾巴,取消自留地,不過在漕澗農村始終也沒有做得到,很多人這里收走了,又在別處的荒山荒坡上開墾出新的小片自留地。這點地農民想種什么就種什么,收成全歸自己,當然會投入極大的精力經營好,個別人確實是“大田勞動養精神,自留地里拼命干”。當時也經常進行“大河沒水小河干”,“鍋里有碗里才有”等集體主義教育,收效似乎也不太大。社員的家庭副業,以養豬羊的養殖業為主,是農民現金收入的主要來源,等于是零攢錢,辦修建房舍,兒女婚嫁等大事。其他的還有簡單的食品加工業,編織業等,不太普遍。

漕澗農田楊世忠攝

生產隊也有一些外部關系。首先是在那政治掛帥,階級斗爭天天講的年月,上級層層布置下來的宣傳和政治任務不少,但各種任務到生產隊這一級,不像機關學校那樣聞風而動,不說置若罔聞,也只是當作干活、吃飯時的談資。連自以為發動得最廣泛、深入的文化大革命,也沒有引起多大的動蕩,只是大隊作了強硬、具體的布置時才應付一下。

漕澗地區生產隊的社員似乎特別守舊,他們認準只有糧食能填飽肚子,其它東西都不能當飯吃。生產隊最重要的關系是和大隊的直接領導的關系。社員們也常常竊竊私語,議論大隊干部,什么糧食估產,賣余糧比別隊高,什么購糧證、救濟款沒別隊多。生產隊和鄰村鄰隊的關系,主要是土地和水利方面的問題。有的常常以強力相威脅,明顯有欺負人家的意思;有的經常爭斗。這樣構成了生產隊間的錯錯雜雜的外交關系。更多的是生產隊內部的各種關系,有的社員在青黃不接的時候,會到生產隊的大田里偷收糧食回家;有的社員在收割時讓自己的孩子跟在后面撿稻子,實際上是故意把糧食留給孩子撿拾。農民們意見最多的是義務工。義務工是為全大隊、全公社公益事情做的。如公社挖河要攤派到義務工。大隊里要造橋、修路、筑塘,各生產隊都得出勞力。這些義務工也是記滿分的。現在說的五六十年代大筑水庫,就是用義務工上筑成的。可以說,沒有義務工,就不可能有那么多的勞力搞集體水利建設。義務工要自帶飯盒,吃冷菜,飯吃不飽,人餓得發慌。

春夏秋冬周而復始的更替著,生產隊年復一年地運行著。那時候,生產隊里通過政治運動和政治宣傳,企圖提高人們的覺悟,增強它的凝聚力;其次是希望通過“學大寨”,改天換地,來改變生產條件,提高生產力水平;最后是根據具體情況,征收一定數量的農產品或給予一定的糧款支持,以維持社員的生活及生產隊的低水平運轉。得到良好的外部支持,又有較成功的內部管理的生產隊,被各級領導樹為典型,會有較大的發展進步;而大多數的生產隊缺乏內部活力,又得不到有效的外援,只能維持簡單的再生產或取得緩慢的進步;少數生產隊管理混亂,人心散亂,連簡單的再生產也難乎為繼。

那時候,我們這里的生產隊沒有固定的辦公和集會的地點,常常輪流在不同的人家開會,生產隊的許多“重大決策”都是在社員家里或生產隊的曬場上進行,比如選隊長、給社員定工分、搞階級斗爭、學毛著等,這里實際上是生產隊的“政治中心”。除了搞階級斗爭,生產隊也要組織社員學習“老三篇”:《愚公移山》《為人民服務》《紀念白求恩》,而且要學習黨的路線、方針、政策。生產隊時期,物質的匱乏并沒有使社員產生精神上的貧困,社員們對未來有憧憬,對人生有期待,對集體有幻想,對榮譽有追求,對輿論有反應,對文娛有興趣,對生活有情趣,產生了許多熱愛集體的先進模范人物。

生產隊的大農具和牲口一般都集中在飼養院里。那里還有牲口的草料,每個牲口固定一個石槽。我們這里小春多種油菜,生產隊有榨油房榨油,飼養院還有一個小屋專門放油餅做的餅子,可能又能給牲口吃,又能做肥料。經常有好多小孩偷偷進去偷吃油餅,我也參加過,覺得還挺好吃的。

生產隊的果園和菜園在一起。是和耕地分開的,專門由幾個老爺爺管理。果園是我們最愛玩的地方。春天里,桃花盛開的時候我和小伙伴們早就迫不及待地鉆進果園的籬笆,爬上矮矮的桃枝上蕩秋千了。桃花映襯下,小伙伴們一個個都顯得陽光燦爛的,那畫面成了我童年最美好的回憶。偶然間會有一兩只早來的蜜蜂蝴蝶飛過,大家一陣狂追和嬉笑。臨走時還不忘折一兩枝沒有開放的骨朵,回家插到水瓶里天天換水一直養到繁華散盡,燕子飛來的時候。

當時的農村比現在有更多的春天氣息。果園下種的是蔬菜和甜瓜西瓜等,全是給社員自用的。每到瓜果成熟,隊長就會敲鐘讓大家去取那些一堆堆早碼好了的果菜。這時從我們家的一堆里挑一個紅艷欲滴的鮮桃,用剛打出來的清涼甘甜的井水洗了吃,那桃子是我在其他地方再也沒有吃到過的味道。

生產隊的打谷場是我和小伙伴們最愛玩的地方之一。生產隊收獲的東西都要堆到場上晾曬、脫粒、風選,最后把麥秸等堆成山一樣高。收獲的打谷場是一個熱鬧的舞臺,漕澗傳統的脫粒工具是一種叫做“彎棍”的農具,把割下來的稻谷或者麥子碼放在墊吧上,用彎棍敲打就可以了。秸稈和谷物都脫離了,大家用竹耙子把秸稈摟走,就開始揚場。其實就是風選:讓谷物和麩子在風中分開。這時,那些山一樣高的麥秸垛成了我和小伙伴們的戰場。有時大家也在那些麥秸垛里玩捉迷藏。輪到我藏時往往被人家一把推倒外面的麥秸埋在其中,要么輪到我找時大家都偷偷跑回家了,只有我還傻傻地找啊找,直到媽媽喊我回家吃飯。

到了上個世紀80年代,忽然實行聯產承包后,生產隊飼養院里的東西都被抓鬮分掉了,那些牲口被牽到了各自家中,一個大院子一下子變得空空蕩蕩;生產隊大鐘再也沒有響過了,漸漸被雨水淋蝕后生滿鐵銹,在一個大風的夜晚被刮到了地上;地里和場里再也看不到成群勞動的人們,而是各自守著一塊塊小小的地種著不同的莊稼,往日那些大片的油菜花和菊花地都不見了,大地開始變得斑駁參差;泥濘難走的路也再沒有人修;村民間多了口角……

生產隊時的農村已經漸漸走遠……那些記憶雖然瑣碎,卻成為我一生之中最刻骨銘心的往事。

編輯手記:

生產隊,是中國社會主義農業經濟中的一種組織形式,其具體存在的時間為1958年至1984年,在實行家庭聯產承包責任制以后隨著人民公社解體,絕大多數地區按照生產隊轄域直接過渡到村民小組。作為生產隊時期的親歷者,作者通過其個人的親身經歷,為我們展示了那個時代云龍縣漕澗農村人民群眾生產生活的真實情景。