可“雕”可“塑”何處尋

馬欽忠

一、當雕塑沒有技術門檻之時,還有什么不是雕塑?

縱覽當下中外視覺藝術展覽場所,你可以看到各種各樣的被稱為雕塑的空間陳示物:一根木頭,幾塊石頭,一堆破舊廢鐵,甚至是迎面襲來的臭氣熏天的垃圾……如此等等,制作者有職業雕塑家、畫家,還有不知是什么專業殺出來的神仙。無疑,在這眾多樣式,各物雜陳,無所不包的“堆積物”面前,我們用“雕塑”稱之,并賦予它們一個具有相對一致性的稱謂,去描述它們的基本性質顯然是困難的。可我們對那些沒有雕塑技能的“作品”,一概視而不見,似乎也不足以言之鑿鑿,因為有越來越多的理論書籍和展覽圖冊以“雕塑”稱之。

依據傳統的定義,雕塑是由雕、刻、塑三種方法對各種可塑材料進行創造的空間造型藝術,因此,對可塑材料的性質的空間塑造是它的基本特征。但是,當我們在那些藝術實踐中被稱為雕塑的作品越來越少,乃至看不到這種特征之時,我們必須弄清楚這樣三個問題:其一,在現代意義上的雕塑作品中還有多少可“雕”可“塑”性?其二,當沒有這些或大部分失去可“雕”可“塑”的人為痕跡之后,它們的特征有可描述的共同性質嗎?其三,為什么會發生這種從可“雕”可“塑”到無雕無塑且還稱之為“雕塑”的藝術品?

我想對雕塑的這一狀況,先從三個經典論述開始。

第一,亨利·摩爾的雕塑活力論(Vitalism):雕塑之意義在于其自身獨立的韻律的構成,擺脫它所表現的對象的想象、隱喻等,“在我看來,一件作品首先必須有屬于自己的活力,我不是指對生活活力的反映,或者是對運動、肢體活動、跳躍、舞蹈形象等活力的反映,而是作品有內在的被抑制的能量,有屬于作品自己的強烈的生命力,不受它所表現的對象的左右。”

第二,里德的論述,是基于20世紀雕塑但仍然固著于作品在空間的獨立性描述這一性質在羅丹,讓·阿爾普和亨利·摩爾3人之間,作品特征風馬牛不相及,但在體量感、塊面感、起伏感3個方面有著共同性質。

第三,針對最為廣義的雕塑,指出不論是傳統意義上的有雕有塑,還是當下意義的無雕無塑的裝置、現成品、無所不盡其極的新材料,新手法的使用,它們都共同關注下述基本問題:①建筑與人的尺度;②語言被視為對象又是工具(Language Viewed as object and artifact);③選擇材料的意圖是為了實現強化、更改、疏導意義的符號學的目的;④在選擇場所和地點方面著力于作品意義的實現;⑤在已知的多變空間中,有把作品意圖推廣到社會的,傳統的甚至哲學的表述上去。

上述3種定義,分別從3個方面論述了關于雕塑的“基本”特征。摩爾是從一件三維空間著眼作品如何自足而又充滿生命力;里德是從不同類型的雕塑共同具有的審美基本特征立論;而Robert Hobbs是從場所、范圍、外在關系、語義構成看待雕塑的場域生成。這3種論述可以涵蓋一百余年來雕塑發展的所有類型,但結果是擴展到無邊無際的“雕塑”。

那為什么還要稱之為“雕塑”?差不多在半個世紀前里德就意識到這個問題。他說:“我們繼續把所有獨立的三維造型藝術作品稱為雕塑,然而現代社會則見證了三維空間藝術作品的問世,它們完全沒有‘雕甚至也無‘塑的意味。”最后,他提問道:“那么,人們必然會問這樣一個令人極度不安的問題:在多大程度上這門藝術還保留著傳統意義(或語義學意義)上的雕塑性?”

于是,雕塑的艱苦的技術訓練化解為沒有任何“門檻”的制作和堆積方式。你只要能找到一個仿佛看起來頗為動人的理由——有足夠的金錢,調動策展人和展示場所的主管者,你便可以把一堆任何“廢物”堆到美術館并指稱說:“看,這是我的雕塑!。是時代病了還是雕塑病了?更困難的是,我們必須回答一個學理的最根本問題:還有什么不是雕塑?

我要說,不要以為亂堆幾塊石頭,擺無數瓦片,把雞窩狗窩弄到美術館就比那些老老實實做—堆人體當代,就前衛,就有思想。錯!當代藝術弄出的垃圾比傳統的藝術創作一點也不少。當代藝術對當代藝術的破壞,比來自所有其他領域的破壞更加嚴重。

二、雕塑怎樣成為無“雕”無“塑”的?

我不是雕塑史專家,選擇這三本書為標本純屬偶然,特別是其他兩本,即A·M·Rindge的《雕塑》,出版于1929年,是一本以雕塑基本問題為線索的雕塑概論;第二本是Thomas MeEvilley的《懷疑時代的雕塑》,出版于1999年,是一本以人物為線索的當代雕塑論集,居于這兩本書之間的便是里德的<現代雕塑簡史>,出版于1964年。最近由易英翻譯成中文出版的英國學者考西的<西方當代雕塑>關于現代主義的基本觀點皆本于里德和格林伯格的定調;且以里德的定調為主。

我論述的重點是Thomas McEvilley的《懷疑時代的雕塑》。它和我們目前面臨的問題關聯度更高一些。

Rindm的《雕塑》的理論依據是羅斯金(Rustin)的時代強調藝術與科學的協同性并以古希臘審美傳統作為評價基礎,羅丹被認為是繼承了自古希臘以來的藝術傳統;之后的雕塑現狀,該書作者已完全無法接受。在他看來,布德爾不過是沿襲了公元前6-5世紀的古希臘風格加上了一些時尚因素,演及到布朗庫西以及立體主義,簡直就是惡俗之極。未來主義博喬尼(Boccioni)和達達主義阿爾西品科(Archiperko)是造成當代雕塑混亂的惡手。布朗庫西作為抽象雕塑的使徒更是臭名昭著。他的《空中之鳥》(The Bird in Space)不過是一件有小品味的工藝品擺件。他的所謂才能不過如娼妓那樣擁有眾多做愛經歷而從來不會有生育結果。很顯然,在Rindge眼里,雕塑必須有雕塑技藝,充滿古希臘所賦予雕塑的那種寧靜,崇高,典雅,充滿情節性和紀念性的美學精神。這很適合于我國改革開放前的雕塑審美精神和價值取向。

第二本書是里德的《現代雕塑簡史》。毫無疑問,我們今天關于現代主義時期雕塑的評價,讀解的基本概念工具大多皆創于里德。他和格林伯格的理論研究和評述工作共同奠定了現代主義時期視覺藝術解讀的法典;雖然格林伯格乘機塞進了不少說不上多高品質的美國貨。埃爾提出的問題是一個“謎”。而在我看來,就是—個作品、場所、藝術機構的三角互蘊形成視覺藝術構成的新語境的體制認同。

對丹尼斯·奧本海默(Demis Oppmheim)重復用金屬絲在身體上壓出各種仿佛受虐痕跡然后觀看消逝,然后再施壓的類似創作:作者給出的答案是。錯誤的正當性。(The Rightness of Wrongness)。

庫納里斯(Jannis Kounellis)是意大利“貧窮藝術”的重要代表,他用廢舊物品和日常生活物品、材料、廢棄的不被重視等等任何“低級”的東西制成“高貴”的藝術品,甚至直接把12匹馬帶入畫廊,排成圣禱儀式,他要說的是:藝術是任何東西,藝術什么都不是。

薩瑪拉斯(Lucas Samaras)致力于“親密而致命”(Intimate but Lethal Things)的人的虛偽和真實的內核的揭示,力求剝去人的“面具”之后的殘缺特征,特別是那些著名人物的“面具”背后的殘酷真實。

于是,我們看清楚了:雕塑近百年走向無“雕”無“塑”的歷程:雕塑的概念拓展,首先是由寫實造型的空間肌理的簡化、簡化、再簡化,并從印象派到立體派以及抽象繪畫那兒借取造型方式和革命手段,進一步由杜尚開辟的現成品的挪用,觀念表現方式越益強化,以致于只要堆成“觀念”,就是精神層面上的雕塑了,于是形成了所有雕塑技術門檻的消解。Thomas McEvilley的論述由這種徹底的消解找到了一個合理性解釋:只要在這空間中的可視的堆積物中找到一種“思想”,就是雕塑。“懷疑的時代”當然可以用顛覆雕塑的方式做雕塑。那么,雕塑可以是任何物。有趣的是按他的立論進一步推論的結果,他的這本書等于白說!

三、無“雕”無“塑”之物怎樣被指定為雕塑?

最近由易英翻譯成漢語的安德魯·考西的《西方當代雕塑》,討論范圍從1945年到1995年,就他的雕塑概念看,只要在—個特定的供展示的空間而不是掛在墻面上的展品,幾乎都在他的“雕塑”這一名稱之下。比如阿孔奇1972年的行為表演即《溫床》也看成是雕塑,該作品就是藝術家自己把自己關在籠子里手淫,同時借助一套個人播放系統將他的幻想播放出來,以表達關于“聯結與分離,私人與公眾領域之間的距離”。“我更愿意把這件作品看成是人的自我欲望和幻想成了人的囚籠。當然,其中,有—個小節就叫“作為雕塑的身體”,主要討論的是行為藝術。

我要提問的是:在這個空間條件下,此空間有什么化腐朽為神奇的力量讓一堆垃圾成為“雕塑”?是一個展呈體制在定義雕塑,還是雕塑被某個群體依據特殊權力授權而成為雕塑?

根據我的分析,由下述3個準則產生這種所謂的“雕塑”。

第一,特殊展覽場所“給予”這些物品的意義

典型的例子可以意大利“貧窮藝術”為代表。這一群體幾乎以任何廉價的垃圾、破布、廢棄的鋼架,以及動物等等當雕塑搬進美術館和畫廊、展場,以所謂“貧窮藝術”的主張去反對藝術的“高貴”“典雅”,倡導藝術就是與生活中的任何一件物品都沒有區別。這種沒有任何意義的物品之所以引起討論并稱之為“藝術”,在于這個展場本身對放置物品的意義“給予”。

薩拉·斯澤(Sarah Sze)的描述可為代表。她做作品都是用衣夾、提桶、火柴盒、塑料桶、海綿、電池、臺燈、以及其他物品。如果一個女孩用她的物品擺放成涂鴉畫,作為一個成年人,很容易被想象成—個戀物狂和癔病患者。對在1998年柏林雙年展做的一件叫做《第二種外出方法》,她解釋道:“當我裝配展品之時,我是進了—個特殊的地方,就像我走進了一個家一樣。我會對每一個地方都加以審視和研究,我會考慮其用途和歷史,其特征和特性。我會用日光和鎢絲燈來檢查光線,我會檢查空氣,溫度,電源、滅火器、出口標志和所有人類活動的標記……我欲何為?我的意圖是什么呢?這正是一件作品完成后,另一件作品開始前,我才開始意識到的一些東西。”她這樣說她的作品與空間的關系:“所有的空間都屈從于時間,不是嗎?”斯澤曾經這樣說,“因為我的作品構建得很單薄,空間的短暫性被摻雜了其他東西。換句話說,原始的空間是脆弱的,而創造的空間則無法將其留在地面上。”

從她的自我說明和作品之間的關系看,我認為是一個沒有想清楚是什么問題而用物品擺成物戀拼圖的游戲。當然,前提是不要拼命到其中去挖掘“意義”。

第二,特殊經歷與特殊物品的個人關系呈現在特定空間

最典型的例子是博伊斯,他的“毛毯”和“蜂蜜”是他二戰中在克里米亞從飛機上被擊落后,當地人用這兩樣東西救了他的命,這便成了他反思戰爭,思考個體生命與大歷史的宿命性的聯系。正因此,他不認同杜尚用現成品創作作品的方式,理由是杜尚的現成品藝術是用物品自身所擁有的“物性”構成語境而產生意義,他追求的是物品與個體生命的自傳性意義,從而形成藝術家和某個具體物的特殊關系。

這類例子,在當代藝術展覽中非常普遍,幾乎可以說泛濫成災。非常著名的如布爾喬亞(Louise Bourgeois)的大蜘蛛,是她小時候的特殊經歷,看著爸爸當媽媽的面把情婦帶來家,而她母親也只有忍耐,從而給她幼小心靈帶來傷害,而蜘蛛的善行和她媽媽的默默奉獻便成了她的生命烏托邦,蜘蛛便成了她寄托的代表。

美國藝術家Leonardo Drew用柴堆“垃圾”:他把各種廢棄的木柴堆成獨特形式的作品。這源于他生長在一個木柴成堆、垃圾遍地的環境,加上抽象表現主義的形式語言運用,變成了Drew的作品意義載體,結果就有了各種詮釋。按這種詮釋,把過去農村收獲的各種草堆和柴垛拿到美術館也絲毫不遜于此人。

另一位美國藝術家Dion Mark有一件叫做《關注拷掘》的作品,就是他自己作為一個田野考古學家的個人工作室:平時的工作服,專業工具書和相關資料、推土機、錘子鏟子、塑料桶等,可能是因為“Conceming The Dig”聯系到福柯的知識考古學,于是這件作品仿佛也有了特殊的意義。

第三,直接挪用材料,由材料的物品特征和圖像識別產生意義

最著名代表是美國的杰夫·昆斯,他的所謂雕塑就是工藝品,玩具,直接從商品符號借用語義。從他制作于1978年的《充氣式花朵和兔子》(淡黃和粉紅色的兔子,用塑料,鏡子和亞克力制成),到他2003-9年創作的《雜技》(紅色充氣大蝦呈倒立在鐵絲簍和木椅之上),以至延續至今的創作,自己一直表述為他是一位庸俗文化的思考者。他曾經說“庸俗是我們擁有的最偉大的工具之一;庸俗是一位偉大的誘奸者,因為人們會自動地去感知它,受它的影響;而且那也是墮落起作用的方法……我相信庸俗能立馬帶來救星。”那些從事當代美術理論和批評工作的人,一定要從這些個無聊的“主意”中去挖掘作品的“意義”,比如說“過剩的豐饒”“廉價的塑料飾品也合法有效”地成為“藝術品”。

還有一個因紐約聯邦廣場被移走的《傾斜之弧》總是被討論到的美國所謂極少主義雕塑大師塞拉,也是這種挪用的執著執行者,他之所以敢把他的毫無想象力和創造力的極端乏味和枯燥的作品推廣到世界各地,就在于他的推廣人編了一個極少主義的神話。

更有趣的是Cidade Marcelo的一件叫做《I Mo vel》(2004年)的作品,其意可譯為“堅如磐石”。作品說明說,創作者用超市手推車裝載了61塊磚,排列如極少主義作品,遠處是圣保羅城市摩天大樓的迅猛生長,而承載了61塊磚的小推車卻隨時可能崩塌,表現拉丁美洲的城市生長烏托邦的不可承受之重。

以上舉例,不代表我都認可這些作品,不管它們出版于如何權威的藝術專著之中。目的是為了說明,這些作品離開了美術館專業藝術機構的展覽場所和所謂藝術評論家的“過度解說”,它們沒有任何視覺文化方面的深刻旨意。接下來的疑問是:賦予這些作品的意義的場所或由場所組成的機構從何處來的威權和力量“給予意義”?給予其意義的“錨地”在何處?

四、雕塑的新生還是窮途末路

不可否認,這種無限拓寬的由特定空間機制生成的。雕塑。有諸多出色作品,如基弗2006年在法國大皇宮創作的一系列紀念性作品,安尼施·卡普爾(Anish Kapoor)的《黑暗地帶》,阿布拉莫維奇的《石中之蛇精》以及讓人驚心動魄,把靈魂拷問逼向死地的身體表演。也無可諱言,這種類型的作品更多的是無意義的“出場”,資源和資金的浪費,其抄襲和模仿,重復絲毫不遜色于風情畫和裝飾畫。

原由何在?這就是由美術館、策展人,特定藝術機構和藝術家形成的體制機構進行的所謂“藝術生產”造成的。它的根本是背離藝術價值的源泉,背離于個體創作的生命自律這一中心。由于這種背離,藝術家的創作和作品的產生不是基于特殊的個體生命的依據,而變成了為體制機構挑選而創作的藝術工程項目。

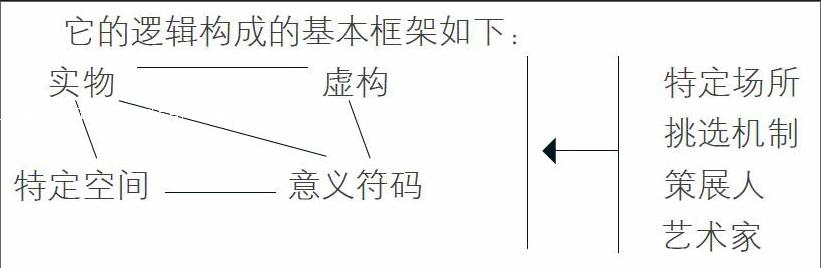

它的邏輯構成的基本框架如下:

這個框架表明,這種類型的“雕塑”意義的產生不在于藝術家,在于這個“話語”組織;只要這個話語組織接受某物,無論它是何種東西,意義就生成了。請注意,藝術家處于這個話語圈的最底層,是這個話語圈的提供語素的工具。一位出色的策展人和若干優秀專家組成的挑選機制,或許可能“運作出”優秀的作品;但這幾個要素在每一次的活動中都達到最優化的組合幾率是非常低的,因此,我們看到更多的是美術館這個神圣的場所變成了“垃圾空間”。這個短語不是我發明的,是建筑師庫哈斯用來描述當代城市的文化空間:“博物館是假裝圣潔的垃圾空間,這里的空氣無比神圣,以包容和疏忽而引起改變,把‘壞的空間轉變為‘好的空間,比如路易斯·布爾喬亞(Louise Bourgeois)的雕塑《蜘蛛》安放泰特美術館就是這樣的典型。”而我們正面臨著這樣一個建立在消費,個性化和庸俗化信息之上的新的社會——視覺秩序。

對此種狀況,理論界早有察覺,但均未擊中要害。1979年,羅莎琳德·克勞斯從傳統雕塑退出歷史舞臺到抽象雕塑擔當主流到裝置藝術和大地藝術與城市空間的密切構成,用。否定性。概括這一拓展的特征,即所有空間的物品皆是有用的,唯獨這種新的“雕塑”是無用的。因此是“否定性”的。這兒的問題:自古至今,純粹藝術在外空間的特征——皆為沒有實際用途的;“否定”云云不準確,或用“可直接識別度”和“非直接識別度”稱之或許更明晰。

德國批評家漢斯·貝爾廷更直接地說,試圖從一個單一概念對這種現象的藝術史寫作是不可能的了,唯有多學科協同、多種理論模型建構、接受與傳媒介質等方面去探知其未知性。于是逼出了喬治·迪基的“體制理論”的觀點:

“藝術家是在創作藝術品過程中參與理解的人。

“藝術品是某種為了向藝術界公眾呈現的被創作出來的人工制品。

“公眾是這樣一批人:其成員對向他們呈現的某對象已經有了一定的理解準備。

“藝術界是所有藝術界系統的總和。

藝術界系統是藝術家得以向藝術界公眾呈現藝術品的—個框架。”

這種描述性的所謂楊心理念是經受不住深入分析的,如“公眾”如何能保證有了一定的“理解準備”?誰調查過每天去美術館去博物館的觀眾有“一定的理論準備”且成為“藝術品”實現的一個組成部分?這種“藝術界”的說法,在一個對當代藝術認為其意義是“零”的學者看來,就是一個利益合謀的“藝術圈”。

此人就是法國著名社會學家讓·波德里亞。他說,當代藝術的作用是“藝術圈”的共謀所制造的藝術品神話,實質是資本征用它進行增值的工具。沃霍爾的作品讓人興奮就在于他賦予了任何物品皆可作為藝術品。因此,所謂“藝術界”的體制系統就是“圈內人的買賣”:“它包括了一種無效的內行知識,無須輕視,你不得不承認,在那里,每個人都在殘余物、垃圾、空無之上工作。”。

波德里亞的評論鮮明地表現了當代法國哲學家的共同偏好,語不驚人死不休,寧偏勿全,攻其一點不顧其余。但是如杰夫·昆斯一類被推舉為美國乃至當代藝術的杰出代表,倒的的確確是美國這個強大的“藝術界”的“體制理論”“共謀”的杰作。

我不同意波德里亞說的當代藝術是“零”,是一場整體“謀劃”的“藝術圈”的買賣。沒有買賣,沒有任何一個“圈”能存活。我期待的是,公共價值與。買賣。各有其健康的路徑。我也堅信,當代藝術這個“藝術圈”,精彩紛呈與泥沙俱下同在,深刻透骨和膚淺庸俗互滲交迭。我更無意否定當代視覺藝術的這種體制話語系統,更無力扭轉,我的關注點是:

第一,這個話語系統是推進當代視覺藝術健康發展,還是在阻撓?或者說,二者在程度上各占多少?它對藝術生態的健康發展是積極的還是消極的?第二,當藝術家在這個系統中淪為最后一個要素且體現為這套話語體制的工具之時,會在根本上顛覆藝術家的創作和思考動機,由生命自由航程的自律性探索轉化為這個特殊話語項目中的項目定單,精神的自由追求變成了藝術家向當代藝術體制話語系統謀取利益的工程運籌;結果,美術館等等代表的神圣的公共空間的公共人文意義的生產,就成了某些利益集團的謀利工具。