白紙上作戲,世故里寫真

——記連環畫家賀友直

文 舒靚芫

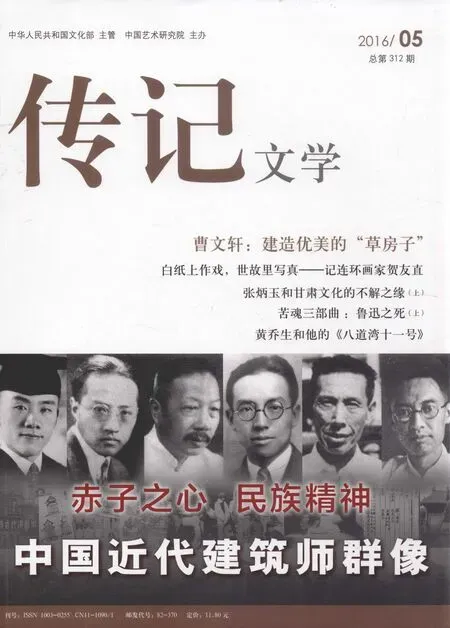

白紙上作戲,世故里寫真——記連環畫家賀友直

文舒靚芫

他抿嘴時唇角向下,但一開口就牽動笑靨。照片里,他身著藏青色的呢大衣,戴著帽子和圍巾,臉是古銅色的,透著紅潤。茶色鏡片后面是一雙有神的圓杏眼。那眼光,穿過上了年紀而微微松弛的眼皮,捕捉記錄這個世界的信息。

這張賀友直老先生的近照,出現在上海市文學藝術界聯合會于3月17日上午發布的新聞中:“2016年3月16日晚20時30分,連環畫泰斗賀友直在上海瑞金醫院病逝,享年94歲。”

說起“泰斗”一詞,先生生前特地翻過《辭海》:“搿個是泰山北斗啊,看了心就慌了,哪能敢當啊?畫畫的,夠得上‘畫家’已經蠻吃力了,更勿要講是‘大師’來。”他認為自己只是畫家,而且不敢是“專家”,只是在連環畫方面的“內行”。

先生曾任中國美術家協會理事、上海市美術家協會副主席、中央美術學院教授等職,2014年,獲得第六屆“上海文學藝術獎”終身成就獎。

從1949年起,他開始創作連環畫,1952年進入上海人民美術出版社。在他走上連環畫專業創作正軌至他九十高齡,共創作了近百部連環畫作品。《火車上的戰斗》,曾在1957年全國青年美術作品展覽中獲得一等獎;《山鄉巨變》則被稱為是“中國連環畫史上里程碑式的杰作”,獲得了1963年全國第一屆連環畫評獎會的一等獎、1964年新中國連環畫全國獎。他的畫作被保存在幾代人的記憶中:《白光》《朝陽溝》《連升三級》《十五貫》《小二黑結婚》《申江風情錄》……

上海的盛宴

1980年,賀友直先生應邀到中央美術學院教學,他說自己是“1937屆的”,學生們紛紛猜他是1937年畢業于比利時或巴黎的美術院校的,也有說“美專”、“魯藝”的。他卻回答說“小學畢業”。面對滿堂的大笑,他正色道:“我是沒有什么文化的,所以我珍惜現在學習的環境及展示的舞臺。我就是一直沒有放棄,才能在64開小本上,在方寸小框框里一步步提高。”

1937年,先生從新碶小學畢業,此時正值抗日戰爭爆發,父親失業,他失去了繼續上學的機會。

《火車上的戰斗》《十五貫》連環畫封面

12年后,1949年9月,先生踏上十六鋪碼頭。他四下尋覓,找到一家美術社。畫了幾張后,老板看了覺得“真有點意思”,就收留了他。此后,名為陳在新的畫師收了先生為徒,成為他的啟蒙老師。漸漸地,也有親戚替他引見連環畫的專業畫家,他從此踏上了專業的連環畫創作道路。

有人曾形容,寫老上海沒人寫得過張愛玲,拍老上海沒人拍得過王家衛,畫老上海沒人畫得過賀友直。先生說:“我不敢當。我是從社會底層出來的人,有直接的感受,所以大家覺得,賀友直畫老上海有味道。”

1938年先生初到上海,他先在親戚開的小工廠做工,后在印刷廠學徒,各行各色人等的一舉一動、一顰一笑都深深地印在他的腦海。那個年代的生活艱辛,工作乏味,他的樂趣是“一個月發一次零用錢,除去剃頭洗澡,余下的錢逛一趟游樂場”。

霞飛路上有家外國人開的店鋪,櫥窗里經常陳設著油畫作品。每次路過,先生都會隔著玻璃窗欣賞那些畫作,被精致的畫面和精湛的技巧吸引。而當時他不懂怎樣畫油畫,就自己嘗試著去做:“我用印刷油墨當顏料在馬糞紙上涂抹,以為這樣畫出來的就是油畫了。”

先生自己的第一部作品,是根據趙樹理小說改編的《福貴》。他自己編寫腳本、無師自通地學構圖,起早貪黑地完成了它。這部處女作問世后,也得到了畫商的認可。1949年的《福貴》是先生藝術人生的起點。作為入行的第一部連環畫作品,該作品不僅幫他贏得不錯的收入,也使得他嶄露頭角,正式走入了連環畫創作的專業門檻。

如今若問先生一開始如何走上藝術道路的,他只記得自己“從小就喜歡畫” 。

先生是寧波鎮海(現為北侖)人,5歲喪母,由于父親無法獨立撫養他,就將他托付給鄉下的姑媽。他最初在大碶王隘一本小學就讀,后轉至新碶小學。校舍設在寺廟內,里面有個戲臺,周圍畫著《三國演義》中的場景。先生迷上了那些傳神的畫——他一次次細心地去描摹、比照,思索、修改。憑著這些“瞎折騰”性質的實踐,他的美術成績在小學里遙遙領先。

也是那段日子,雖然姑媽待他不錯,但家境貧困、早年失學的先生已經開始了做學徒、當小工的日子。彼時的生活體驗,對身邊人群、事態的觀察,成就了他記錄民生萬象最原始的積累——或緬懷,或嘲諷,或執著,或旁觀,盡將老上海的風貌人情繪成一幅幅連環畫,過去連著現在,短暫連著永恒。

2004年出版的《賀友直畫三百六十行》中,先生畫了賣報童、拿摩溫(工頭)、黃包車夫、扦腳工、裱畫師傅、白相人、兌幣黃牛、押寶人……20世紀上半葉的勞動者們,都從塵封的老上海記憶里走出來,陳舊而鮮活,簡單而深刻。這“三百六十行”的連環畫也被譽為“老上海社會文化記憶中的珍寶”。

先生說過:“我來自民間,所以我懂得斗升小民關心啥。”

他與上海結緣已久。1938年來到上海,他先在親戚開的小工廠做工,后在印刷廠學徒,對于“弄堂里的小工廠、舊式里弄七十二家房客的生活境況、三百六十行各行各色人等的種種行當最熟悉不過”,平民們的一舉一動、一顰一笑都深深地印在他的腦海……時代終究會過去,但他相信,于許多在上海生活過的人而言,老上海的情結總是難以釋懷的。總結先生筆下的“三百六十行”,盡是平民百姓的悲歡離合,他獨有的歷史記憶,展示了20世紀上海各行業人物的典型形態和表情。華君武先生稱先生“目光如炬,觀察人間萬物”,馮其庸先生則稱先生的“畫筆實亦史筆”。

抗戰時期,先生印象中的上海是一席“畸形的”盛宴:自抗戰前,上海就是我國南方的經濟中心,自然有許多外來百姓至此尋求發展的出路。當日本勢力包圍了上海四面,能夠在上海生存下去的人都逃到英租界和法租界里。因此,當地本就高漲的消費熱情,隨著周邊地區謀生者們的紛至沓來變得更為夸張。戲院、餐館、舞廳、妓院,各種紙醉金迷的行當爭先恐后地興起,人們能享樂一天是一天。

先生說:“窮人、富人、外國人,混在一起避難。”不難想象那畫面:面黃肌瘦與燈紅酒綠并存,饑寒交迫與窮奢極欲并存。他說,這樣的局面“造成了一種畸形的發展”。

如今再沒了那畸形的繁華,先生感慨道:“大環境不一樣了,我們那時畫連環畫是當做飯碗的。1996年我在美術館舉辦一個連環畫展,我給它取名為《談情說愛》,情就是我對連環畫的感情,愛就是我愛上了這碗飯。當時真的非常投入,畫什么像什么,現在畫什么都不像了,因為沒有了那個生活底子。”

他坦言:“現在藝術浮躁得很,不少是亂七八糟的東西。”他談到一些不依托于真實規律和正史、胡編亂造的電視劇,談到現在繪畫界追趕潮流的風氣,許多作者的作品缺乏對受眾接受度的考慮——“有些畫,我們畫畫的人都看不懂。”更有甚者,動不動就炒作,自封“名家”、“大師”,對此先生嚴肅地駁斥道:“什么是大師?那是開一代風氣的人,如今真正稱得上大師的人沒有幾個。”

先生認為藝術應與生活相聯系,藝術是要“引導人、引導社會風氣的,是關系到民族文化積淀的”。他呼吁“每個藝術家心里都應該有個標桿”。當初,先生這一輩人畫連環畫都秉持著主流的信念,那就是按照延安文藝座談會的精神,想把作品畫好,為廣大人民群眾服務,藝術家們創造一本本作品不但是積極、用心的,而且是無功利的。“如果存在功利思想,好作品就出不來了。”

說到當年的那種信念,先生覺得,現在不少藝術的出發點就是市場,“現在就壞在兩個M上,一個是market,一個是money。‘把文化作為經濟支柱。’這口號很可怕。”他眼中的好藝術家,必須要有把自己從事的藝術當成宗教來對待的信念,以虔誠去待人待己。

1976年的上海人民美術出版社連環畫創作室,左起:賀友直、趙宏本、顧炳鑫、鄭家聲、劉旦宅

除了對畫家、藝術家的操行的判斷,先生對社會上種種卑劣惡俗的世情,也是毫不遮掩地橫眉冷對。他畫過一幅自畫像,給自己畫了個夸張的長耳朵,畫了一對睿智、銳利的眼睛,雙眼從鏡片上方注視著紛繁復雜的人世萬象,仿佛是在審視著:“什么都逃不過我的眼睛呢!”

上海的世間百態,加上半個多世紀風風雨雨的民俗過往,先生筆下已是沉甸甸的積淀與收獲。但真正讓先生的畫脫穎而出、熠熠生輝的,是他對連環畫的一腔赤誠。

巨變的山鄉

“那個把中國連環畫帶到世界舞臺、讓我們的人物白描得以媲美世界偉大作品的人走了。但我們不悲觀,因為他告誡自己的藝術追求、影響后輩的藝術理念以及留給現世的高蹈藝品,都是值得中國畫界、藝術界回味并珍視的瑰寶。”——施大畏(中國美術家協會副主席、上海市文聯主席、著名畫家)如是說。

在賀老先生的連環畫事業上,乃至中國連環畫史上的里程碑之作,是《山鄉巨變》。

1959年,上海人民美術出版社派先生去畫“反映農村搞合作化”的作品《山鄉巨變》。接到任務后,他就就奔赴湖南“下生活”。

下生活時,有著名的“三同”一說。上廁所要學農民們蹲糞缸,睡覺時和他們一樣躺在油膩的枕頭上,下地勞動得親力親為地用手舀糞。

住在農民家,過著“內行”的日子,先生從早到晚都仔細觀察農民的全部生活,把人物的每個動作、神態讀在心中。他說,那時自己就執著地把他們的一舉一動背進腦子,到“閉上眼就能產生出形象”的境界才罷休。他稱這是一種“內在視覺”。多年后他總結創作的經驗說:“畫連環畫最終要表現生活。生活從哪里來?從仔細觀察中來。”

雖說先生對農村生活并不陌生,再則周立波的原著《山鄉巨變》具有清新樸素的基調,描寫了幽默風趣的人物,這些也較符合他的性格和興趣,但《山鄉巨變》前前后后畫了三回。前兩回,他始終感覺畫出來的東西不像。“為啥不像?因為用的黑白明暗的洋辦法,畫出來黑糊糊的,跟在湖南資江邊上看到的山水田地、村舍景物、男女老少清秀明麗的感覺不相稱。”

從1961年到1964年,先生苦畫了3個年頭。一次偶然翻看到的幾本書籍,讓他終于找到了突破創作瓶頸的方向:陳老蓮的《水滸葉子》、張擇端的《清明上河圖》和木刻版畫的《中國古代文學插圖》。通過這些經典作品在繪畫技法方面的啟發,先生找到了自己的藝術語言——白描。

現在的我們能看到這本《山鄉巨變》是32開玉扣紙線裝的一本畫:右面是豎排的仿宋印刷字,左面是框起來的一個個小世界——就是從先生鮮活的腦海記憶里還原出來的一幀幀:瓦屋、草木乃至籮筐、石板的筆觸都是細膩到位的。人物一扭肩,你就明白她是在說話,而腋下、腰身處棉衣的褶皺,仿佛剛剛折出來一樣。

《山鄉巨變》連環畫封面

融合了小寫意與單線白描,既有中國傳統的山水畫法,又有嚴格的西方繪畫的透視關系,先生的作品讓人感覺面目一新。而他為連環畫開辟的“小動作、小道具、小情節”的“三小”創作理念,也替中國傳統的插圖畫和白描畫找到了一條獨特出路。

《山鄉巨變》之后,先生的《朝陽溝》《李雙雙》等作品也相繼面世,其中一些代表作曾到英、法等國展覽。1980年,中央美術學院成立的連環畫年畫系特聘先生任該系的教授。1985年12月,人民美術出版社出版了《賀友直談連環畫創作》。此后,《賀友直短篇連環畫選集》《賀友直畫自己》《中國連環畫名家經典》等畫集也紛紛出版。

經歷了創作《山鄉巨變》的成熟過程后,先生總結出了一生受用的名言:“從生活中捕捉感覺,從傳統中尋找語言,從創作實踐中發現自己。”三條創作規律中,先生覺得最重要的還是明白自己、發現自己。“一個搞創作的人應該對自己有個分析和研究,明白自己對生活和藝術的哪些方面感興趣,或者是偏好,將生活與藝術的偏好相結合,也許能走出一條自己的創作道路。”

先生的創作道路是自己摸索的,他也明白于他人而言,自己的成就只是留得欣賞,唯有在作品中與自己的深刻體會有所互動的那些人,才能夠拿些東西去借鑒一二。

因此他說:“想象力是不能教的,通過實踐,經常思考問題,總結經驗,想象力是可以豐富和提高的。”

2000年,79歲的先生受邀去法國昂古萊姆高等圖像學院講課。上課之前,院長特意提醒他:“不要講理論,講理論他們不愛聽。”于是,先生直接上手,唰唰幾筆畫了個自畫像。底下一群“自由散漫”的法國小青年瞬間就被“鎮住了”。后來,先生的形象和筆下人物被制成了地磚,鋪在法國昂古萊姆市法國國家連環畫和圖像中心的廣場上,他也是目前唯一獲得該榮譽的中國畫家。

作戲與真實

曾有個學生,約先生在《新民晚報》上畫一幅《乘風涼畫》。結果“啥人曉得么多少日腳,伊就搿畫送過來了”。這封完成得十分迅速的畫卷上,充滿先生的“活蹦亂跳”的白描線條,讓人一看便能感受到強烈的時代氣息:沒有空調的年代,上海老百姓們在最熱的天里生活。弄堂里擺起了小攤,東家的阿姨搬出木桶、腳盆,去水井里 “吭哧吭哧”地汲水。阿姨給一家人家洗衣裳,不僅衣服洗得清清爽爽,還把用下來的最后一桶水順便沖了 “彈硌路”。西家的老爺們擺開一溜兒小方桌矮板凳,端出自家主婦燒的蘿卜干毛豆子和扁尖冬瓜咸肉湯,再倒上一杯“特加飯”(老酒),慢慢地呷著,那表情仿佛在告訴人們“快活賽過神仙”。若此時有賣鹽水豬頭肉的小販路過,大家必然要買上一些的……還有人意外地發現,圖畫角落里一個睜著困倦的雙眼,躺在竹榻上看書的老頭,怎么看都像作者賀友直本人。原來這畫之所以作得迅速,是因為,先生將自己關于漫漫夏日的回憶還原成了一場戲。

先生曾說,作畫要“畫到跟大家在日常生活中的感受對得攏,他才能看懂。不要挖空心思,俏媚眼做給瞎子看”。如果說畫里的作戲,是老先生獨立于大眾而創造,那么畫外,在實現了“山鄉”與自己探索道路的雙重巨變后,先生則過著屬于自己的真實人生,從不作戲給任何人看。

任職于上海人民美術出版社時,先生原來住于一個“容納了108將的大辦公室”。他不愛去那種劃成一小格一小格的新式辦公室,他比喻說“把人放進冰箱格子”一樣,還為此畫了一張《最沒有人性的格局》。

1955年,先生一家搬進巨鹿路一間30平米的一居室。這里原是“過街樓”(上海新式里弄搭在弄堂入口上方的閣樓)。1958年“大躍進”時,樓下的弄堂被加砌了兩堵墻,幾戶人家從此公用廚房。先生說,畫畫、見客、飲食、起居都在這里,真是“一室四廳”。

先生鐘情于畫,就算在有些人眼里連環畫是“小畫”;鐘情于家,無論別人認為陋室如何狹小。“我覺得住這種地方人情味濃!”先生在畫畫的時候,樓下的婆婆媽媽在灶披間(廚房)里燒著小菜,嘩嘩的聲音會傳上來:“今朝上當,這點蝦么哪能(怎樣)……”隔壁鄰舍之間都“熟透”,走在馬路上都會打打招呼:“最近好,人蠻神氣嘛。”他眼中,住在二十幾層的高層建筑上就跟“蹲提籃橋(上海一監獄所在地)”沒啥兩樣。

30平方米的一居室,屋子不大,打掃起來也不麻煩,家里不用保姆,先生吃的是老伴為他燒的飯,兩老一個月退休金加起來,總也花不完。先生拍拍胸口,笑稱雖然“買不起房”,但生活上“不差錢”,“天地之大,全在心中”。

后來,“一室四廳”旁建了一個五六平米的工作室,搬進了一張寫字臺、一頂書櫥和一堆堆畫冊之后,若來客多于兩位,就須到隔壁暫候了。

客人進了工作室,一眼就能看到典型的賀氏風格的連環畫《小街世相》。畫中窄窄長長的臨街店鋪,正是上海人熟稔的弄堂。先生的陳列架上,種種精巧物什被昏黃的燈光照射得柔和溫暖。這是屬于這個藝術家的雅致。

先生說過:“畫家一生要解決兩個問題:畫什么?怎么畫?”知道答案的人是真正的藝術家,真正的藝術家不會對人的遭遇態度漠然,抑或對生活漠不關心。

先生的生活中,自有一件頑皮可愛的事——愛喝老酒。每天中午和傍晚兩個時段,他定會“咪幾口老酒”。這個習慣幾十年如一日,雷打不動。老酒,是先生藝術創作的“生命口服液”。每每有熟絡的學生去巨鹿路的先生家中做客,總能看到這個老人愜意地抿酒,就像《乘風涼畫》里的那位老爺們兒一樣,“快活賽過神仙”。

人世間到處都是歌哭與悲歡的交替。在先生真性情的生活中,除了樂得自在,也有另一面。

2012年3月,90歲的賀友直在他位于上海巨鹿路的蝸居一角(許海峰/攝)

先生的畫傳《賀友直自說自畫》,就說到過一些關于特殊期間的事情。兩年都待在牛棚中,先生始終惦記著家人和孩子們。一次,妻子給他帶來一罐辣醬,怕別人看出里面放了肉,就把肉丁切成了肉末。先生看著這些為他精心準備的食物,想著自己無法見到日夜思念的親人們,他忍不住地嚎啕大哭。

從牛棚出來以后,先生回家頭一樁事就是坐在家中餐桌上,喝老伴為他溫的酒。三個幼小的女兒就圍在桌邊看他吮酒。畫到這幅畫面,先生忍不住淚如雨下。家庭圓滿,兒孫繞膝,有如此的溫情,只怕每一個嘗過人情冷暖,看過事態炎涼的人都會情難自禁。

畫不完的平淡

饒是到了作戲之外的地方,至于世故已淡的時刻,先生依然有牽掛的事情——連環畫。他是謙和的,會非常認真地說自己“我思維枯竭了,最近畫不出了”。在說這話時,他已經得了“終身成就獎”,但他依然走在“讓自己的藝術水平更為精進”的道路上。

其實在2012年,他就講過自己“創作不出東西了”,卻給了眾人一個驚喜,畫出了一套弄堂里嬉戲的作品《孩時玩耍》,被評論為“永遠凝固住了一代人的兒時記憶”,堪稱他晚年的精品。整整54幅作品,先生不翻資料,不找顧問,全憑自己年輕時對生活的細微觀察及記憶,勾勒出上海弄堂的萬象。有一張畫至今為人津津樂道:幾個男孩子在雪地里撒尿,淘氣的他們邊尿邊在雪上畫出圖案,一個女孩害羞地躲到一邊去了。

這些老弄堂的事情,先生說起來都會雙眼發亮。兒時來滬后,先生曾居住在興業路淡水路的南永吉里,畫中的游戲和玩耍,是他最熟悉的場景。如何“白相”,部分是他親身的體驗,部分則是他是看人游戲的深刻印象。所以他能牢記那些道具、服裝、經歷。“我不算老上海或者老克勒,我來自上海底層,畫老克勒我要出洋相的。我是從弄堂里出來的,沒有忘記自己的生活,我沒有忘記,我是要去表現底層人民的生活。”

老先生曾說“上海有著畫不完的故事”。故事再多,他都始終站在底層人民的視線上,去體會世界面貌:三六九(警察)或巡捕房里的人上車向售票員點個頭,就算買票了;洋行職員在看外文報紙,有人拿反了……這是他初到上海的時候。后來,上4年夜校學英文,就為了“吃外國人飯”,到頭來“單詞蠻多,就是組裝不起來”。每日去夜校,他都步行一個多小時從廣元路走到雁蕩路。坐不起從徐家匯到十六鋪的有軌電車,他就張望頭等車廂里的風景。

在姐夫的小五金廠做工時,因為是親戚所以活多幫,工資反而少。有一陣子,先生就睡在姐夫廠里的水門汀地上,沒有墊被,容易著涼。有一床蓋的被子,但也不柔和,油膩得一塌糊涂。不過當時年紀尚輕,鉆進去被窩后,頂著一天的倦意,馬上就能睡著。先生說:“那種苦……人真苦時,就想有個避風的地方。”

《孩時玩耍》系列之“跳橡皮筋”

《孩時玩耍》系列之“雪地寫字”

歸結到最初的記憶,上海并不是先生第一個吃苦的地方。前文中有介紹過先生的童年。也許眾人皆有所了解那破舊的校舍“涼亭”,但并非人人都清楚:在鎮海縣城的時候,先生年幼喪母,一直與父親相依為命。當時周邊的一片人家都過得十分艱苦:“假使這家人今天買了5斗米,米店有人送上門來,真是令人側目啊。”由于父親失業,家里買1升米,爺兩個要撐兩天,有時候連1升米也買不起。小時候的先生不曉得什么“棉毛衫”、“絨線衫”,也沒穿過新棉花做的棉襖。最冷的天,他就穿一條夾褲熬過來。最后,在度過了衣食住行都無比困難的日子后,父親臨終一句話是:“我沒有讓你讀書。”倘若父親能看到兒子一生的成就,也定能像先生一樣豁然開朗。苦難從未有機會磨滅過先生的藝術激情,心酸也從未湮沒那些平淡而珍貴的美好。

時過境遷,2002年,80歲的先生創作出白描巨制《申江風情錄》,還原了喧鬧的小街、繁華的小商品經濟。2003年,他又根據兒時記憶,為家鄉創作了《新碶老街風情錄》組畫,將原作捐贈給北侖博物館。全憑童年、青年時記憶創作的組畫,讓人們對先生清晰的記憶畫面驚嘆不已,也感受到了先生的一腔熾熱而濃郁的鄉情。

先生常說,家鄉的山水養育了我,童年生活是我取之不盡的創作源泉。在上海闖蕩了60多年后,老人在家鄉的原祖基旁新置了一處住房,經常從上海回家鄉看看,與父老鄉親見面敘舊。

在《我與老顧》中,先生說到自己在寧波北侖的老家,一面靠山,一面靠海,山里出茶葉,海里出魚鮮。每次回鄉,自己總要采辦點土特產——清明時節托人弄點野山茶,冷天時必要行販提供優質的咸鲞魚。此時,先生對家鄉的印象,哪還有吃不飽、穿不暖的冰冷和殘酷呢?

從艱辛的童年成長,感受過上海的盛宴,體驗了山鄉的巨變、自己藝術創作的成熟,不難見:先生這一生最大的執著,就是連環畫的過去,現在,乃至將來。

在一次研討會上,講到自己鐘愛一輩子、并為此拼搏一生的連環畫今天的情狀,先生忍不住落淚。20世紀80年代后期,連環畫由盛轉衰,漸漸失去了昔日的熱度。隨著國畫、油畫等畫種的價格節節攀升,甚至有“畫面以尺定價”的,不少連環畫家紛紛轉向那些領域。先生卻始終堅持自己,堅持到了生命的最后。我們知道,他的傲氣不那么鋒芒畢露了,但風骨猶存。

他說過,希望“老得慢一點,走得快一點”。一生為人正直,率真而達觀,冷眼給了是是非非,豁達給了坎坎坷坷,固執給了畫畫描描。對大眾他從來都說自己只是“一個畫匠”——這才是真正的工匠精神的頂峰。

傲氣,在一雙看穿人情世故的眼中,他筆下是上海的老百姓,是民俗過往,也是自己對連環畫的一腔誠摯。

謙和,在一杯紹興加飯酒里,生活中的他樸素而可愛,得到了家鄉的滋養,經歷了“文革”的磨練,他住著小小的家,就像守著一座城。

自己的成就,由得他人欣賞。

自身的體會,留給后人借鑒。

責任編輯/胡仰曦