“利用影響力受賄罪”的三維思考

吳允鋒

自“利用影響力受賄罪”納入刑法體系后,這一罪名已時常出現在一些貪腐大案中,其既對靠裙帶關系貪污受賄的人敲響了警鐘,也給心存僥幸的貪官污吏斬斷了退路。即便如此,利用影響力受賄罪成為貪官“免罪符”的擔憂仍然如影隨形、揮之不去。

利用影響力受賄罪是貪官的“免罪符”嗎

很多人都認為,利用影響力受賄罪在打擊了特定關系人的同時,也帶來了新的法律漏洞。例如,一些貪官可能會因變應變:只要利用一些特定關系人來經手受賄,就可確保自身的安全——對于特定關系人而言,雖然將面臨牢獄之災的風險,但只要官員還在位,就能夠實現“虧了我一個,幸福全家人”。因此,作為打擊“關系密切人”的利用影響力受賄罪,在事實上可能庇護那些雖然知情但堅稱不知情的腐敗官員。這難道不是法律漏洞嗎?

在回答這個問題之前,首先我們必須弄清楚,我們刑法為什么要設立利用影響力受賄罪。長期以來,社會上經常出現“關系密切人”受賄的這樣一種現象。“關系密切人”受賄行為的最常見的表現形式是:“關系密切人”利用自己對國家工作人員的影響力,促使國家工作人員利用職權為請托人謀取不正當利益,以向請托人索取財物或收受請托人的財物。事發后,國家工作人員或只承認自己為請托人謀取了相關利益,但對“關系密切人”索賄或受賄之事則聲稱其并不知情,或實際上確實不知情;“關系密切人”或只承認自己代請托人向國家工作人員轉達了請托事項,而對自己索賄或受賄之事則堅稱未告知國家工作人員,或實際上確實未告知。這樣,對于國家工作人員,由于其并沒有或根本無法證明其有向請托人索取財物或收受請托人財物,因而不能對其以受賄罪論處。而對于“關系密切人”,則由于其不具有國家工作人員身份,也無法證明其與國家工作人員存在“通謀”,因而也無法認定其構成受賄罪。

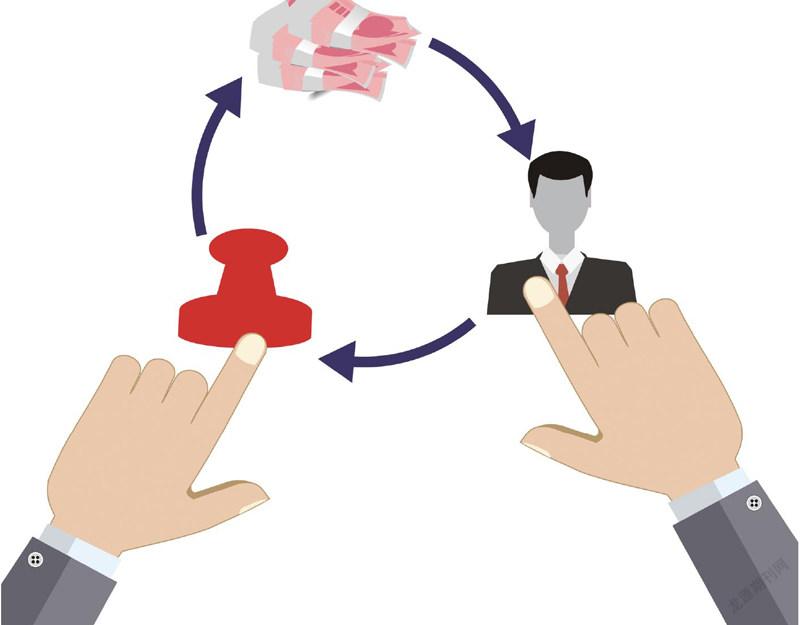

這一現象充分說明了目前我國社會已經由原來常見的“權力尋租”派生出了賄賂的新路徑——“影響力尋租”,但是對于這些行為,我們在司法實踐中卻難以進行規制。因為,我國傳統的賄賂犯罪所能規制的是直接的“權錢交易”行為,而對于請托人與國家工作人員之間多了一個對國家工作人員具有非權力性影響力的“關系密切人”參與的這種“影響力與錢的交易”行為卻束手無策、無所適從。因此,為有效打擊和預防腐敗犯罪,切實履行我國對《聯合國反腐敗公約》義務的承諾,《刑法修正案(七)》增設了利用影響力受賄罪。

不可否認,利用影響力受賄罪成為貪官“免罪符”的擔憂確實存在。因為,對于國家工作人員與其“關系密切人”,雙方之間是否存在“通謀”,將不僅影響對雙方的定罪量刑,而且還會直接影響到國家工作人員罪與非罪的問題。在這種情形下,一些涉案的國家工作人員很可能會否認雙方存在“通謀”,或者與近親屬等訂立攻守同盟,這樣就極有可能逃脫法律的制裁。

然而,筆者認為,我們更應該全面、辯證地看待這個問題。我們的法律總是在不斷完善,不斷地彌補漏洞。“利用影響力受賄罪”會產生新的法律漏洞的說法未免太小看了立法者的智慧。利用影響力受賄罪總體上是將非國家工作人員利用影響力受賄的行為犯罪化,使得我國賄賂犯罪的刑事法網進一步嚴密,擴大了賄賂犯罪圈,將反腐的觸角伸至國家工作人員“身邊人”。

應當看到,自犯罪產生的那一天起,犯罪與對犯罪的懲治就是一對矛盾:懲治犯罪者想使犯罪者罪有應得,而犯罪者卻想要逃脫處罰。國家工作人員否認與其“關系密切人”存在“通謀”,雙方之間是否存在“通謀”將不僅影響對雙方的定罪量刑,而且還會直接影響到國家工作人員罪與非罪的問題,這些問題在利用影響力受賄罪設立前后都是一樣的。不同的是,在利用影響力受賄罪設立前,雙方否認有“通謀”,則雙方可能都不構成犯罪;在利用影響力受賄罪設立后,雙方否認有“通謀”,非國家工作人員一方則可能構成利用影響力受賄罪。試想如果沒有此罪的設立,那么就連“關系密切人”的受賄行為都無法進行規制了。

對于司法機關而言,查明雙方之間是否存在“通謀”的確存在一定的難度。但這種對主觀要素查明的難度在任何犯罪案件的偵查和認定中均存在,就如同行為人造成他人死亡的后果后,必須查明其主觀是基于故意、過失甚或是正當防衛的意圖一樣。事實上,利用影響力受賄罪的設立不僅不會帶來法律漏洞,恰恰相反,還會彌補某些法律漏洞。我國刑法打擊受賄罪以前僅局限于國家工作人員,而在實踐中受賄的還有那些“關系密切人”。現在打擊受賄犯罪的范圍擴大,更讓法網恢恢、疏而不漏。

細分罪名之后,法律打擊受賄行為更精確了,若只是“關系密切人”觸犯法律,那就是其罪有應得;若國家工作人員與其“關系密切人”同流合污,其也無法逃脫刑法制裁。現在有了獨立的利用影響力受賄罪,還有相應的量刑幅度支持,司法機關在審理此類案件時就有了更強的可操作性。

而且,國家工作人員與其“關系密切人”的行為是難以完全割裂開的,所謂“虧了我一個,幸福全家人”的說法不能成立。因為,就經濟基礎而言,若國家工作人員的“關系密切人”東窗事發,其犯罪所得甚至合法財產都要被沒收,如何能“幸福全家人”?就國家工作人員的仕途而言,其“關系密切人”犯罪也必然導致其組織上的信任受到損害;既然是患難夫妻,本就該同船渡,一人受損,對方何以能獨善其身?若真的像有些學者擔心的那樣,國家工作人員在受賄行為暴露后將全部犯罪行為栽贓到“關系密切人”頭上,那么筆者相信親情倫理的道德負疚感也將伴隨其一生。

當然,要防止一些人利用該罪來鉆法律空子,通過“舍卒保車”讓真正的貪官“金蟬脫殼”,還需要細節化的相關制度的跟進,并予以嚴格規范、執行,在法規制度上堵死貪官們暗度陳倉的后門。因為,增加一項新罪名,有可能只是堵住了一個很小的漏洞。對于整個反腐工作來說,筆者認為最為關鍵的是,應該盡快實現官員財產申報制度,讓官員的財產和子女就業情況等公布于眾,接受公眾的監督,讓官員的權力運行于“陽光”之下。唯其如此,才能有效約束其通過影響力帶來的受賄及其種種“異化”行為。

如何區分利用影響力受賄罪與受賄罪共犯

對于司法機關而言,這樣的擔憂也應該引起司法工作人員的重視。在對受賄類犯罪進行懲處時,司法工作人員應以對法律高度負責的精神,進一步增強獲取證據的能力,正確地認識證據、分析證據、運用證據。那么,具體而言,應該如何區分利用影響力受賄罪與受賄罪共犯呢?這實際上是該罪設立以來就一直困擾司法機關的重要難題。

由于利用影響力受賄罪中關系人為請托人謀取利益目的的實現必須依賴國家工作人員的職務行為,因此通常會涉及國家工作人員是否構成受賄罪共犯的問題。且利用影響力受賄罪和受賄罪侵犯的法益相似,客觀行為方面也有重合,因此兩罪極易發生混淆。

且看這樣一則案例。李某系縣委書記邵某的妻子。在該縣人民醫院興建住院部大樓之際,李某利用邵某的身份和職權形成的便利條件,通過該醫院原院長周某、原黨委書記薛某(均另案處理)職務上的行為令原本不能中標的某建筑公司獲得了該醫院住院部大樓工程的承建權。在此過程中,李某先后收取該建筑公司給付的賄賂款總計30余萬元。本案中,對于李某行為的定性,在檢察機關內部就出現了兩種針鋒相對的觀點:一種觀點認為李某的行為成立受賄罪共犯;另一種觀點則認為李某的行為構成影響力受賄罪。筆者認為,正確認識受賄罪共犯和利用影響力受賄罪的具體內容是正確定性李某行為的關鍵。

根據《刑法》第25條的規定:成立共同犯罪,行為人應當具有共同的犯罪故意和共同的犯罪行為。基于此,國家工作人員與特定關系人構成受賄罪共同犯罪需要同時滿足共同的受賄故意和共同的受賄犯罪行為兩個條件。根據《全國法院審理經濟犯罪案件工作座談會紀要》和最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理受賄刑事案件適用法律若干問題的意見》對受賄罪共同犯罪的規定,筆者認為以下四種情形應構成受賄罪共同犯罪:(1)特定關系人向國家工作人員代為轉達請托事項,收受請托人財物并告知該國家工作人員;(2)國家工作人員明知特定關系人收受了他人財物,仍按照其要求利用職權為他人謀取利益;(3)特定關系人以外的其他人與國家工作人員通謀,由國家工作人員利用職務上的便利為請托人謀取利益,收受請托人財物后雙方共同占有;(4)國家工作人員與特定關系人通謀,國家工作人員利用職務上的便利為請托人謀取利益,并授意請托人將財物給予特定關系人。

由此可見,與國家工作人員關系密切的人員收受請托人財物,利用國家工作人員的職權和地位,為請托人謀取不正當利益的行為,既可能構成受賄罪的共犯,也可能構成利用影響力受賄罪。區分的關鍵在于國家工作人員與特定關系人之間是否存在共同的受賄故意和共同的受賄行為,即通謀。如果存在通謀,那么屬于受賄罪的共同犯罪;如果沒有通謀,只是特定關系人利用國家工作人員的地位和職權實施行為,那么該國家工作人員因為沒有犯罪故意和犯罪行為而不構成犯罪,特定關系人不構成受賄罪的共犯,而應當以利用影響力受賄罪論處。

本案中,李某利用邵某縣委書記的身份和地位,對醫院施加影響,令其將工程承包給特定建筑公司,李某行為的定性取決于其與邵某之間是否存在通謀:如果存在,那么二人構成受賄罪的共同犯罪;如果不存在,則邵某因為缺乏犯罪故意和犯罪行為而不構成犯罪,李某單獨構成利用影響力受賄罪。

由此可見,在對受賄類犯罪進行查處時,應該首先盡量查清國家工作人員與“關系密切人”之間是否存在“通謀”等情況。這里的“通謀”,系指“關系密切人”與國家工作人員成立受賄罪共犯應具備的主觀要件。受賄行為具有為他人謀利益和非法收受他人財物的復合性。

強調“通謀”,意義在于突出為他人謀取不正當利益方面的意思聯絡。只有在不能確定其存在“通謀”的情況下,才可以對“關系密切人”單獨以本罪論處。而絕對不能在查處過程中一遇到困難就退而求其次,簡單地將罪責歸于利用影響力受賄罪了事,甚或對國家工作人員在案件中所起的作用不問不查。

如何區分利用影響力受賄罪與介紹賄賂罪

當然,國家工作人員構罪的問題僅是利用影響力受賄罪設立后凸顯的其中一個問題,實際上,利用影響力的人構罪的問題也是困擾司法實踐的一大難題。

在司法實踐當中,對于一些利用影響力的人到底是構成利用影響力受賄罪抑或介紹賄賂罪,司法機關往往處理不一。且看這樣一則案例:40歲的甲是某縣某工廠的職工,2010年2月,做出租車營運生意的乙找到甲幫忙辦理出租車營運停保單。甲一直向外界宣稱自己神通廣大,對乙所托之事表示沒問題,于是,甲便找到時任該縣運輸管理所所長丙,從中溝通、撮合,并經手將乙的賄賂款3萬元給付丙。丙受賄后利用職務上的便利,給乙違規辦理了出租車營運停保單。甲作為中介人也從中謀取了非法利益。檢察院以介紹賄賂罪對甲提起公訴,法院也以介紹賄賂罪依法判處甲拘役三個月,并且沒收違法所得一萬元。雖然檢察機關是以介紹賄賂罪予以起訴的,但是,這個案件是否可能涉嫌利用影響力受賄罪呢?

利用影響力受賄罪的犯罪構成是“近親屬或關系密切的人”通過對國家工作人員的影響力為了請托人的不正當利益索取或者收受請托人財物。根據案情,如果甲是丙的近親屬或者關系密切的人,就可能成立利用影響力受賄罪。介紹賄賂罪,指的是行為人向國家工作人員介紹賄賂且情節嚴重的行為。該罪的構成要件是,在行賄人和國家工作人員之間進行引見、溝通和撮合,促使行賄與受賄得以實現,其類似于我們日常生活中的房屋中介,最后完成交易的是出租人和承租人,在介紹賄賂的場合,是受賄人和行賄人之間完成了一次“權錢交易”。因此,筆者認為,區分利用影響力受賄罪和介紹賄賂罪可以從以下三個方面來考慮:

首先,行為人和國家工作人員之間的關系是否密切,對后者是否具有能夠利用的影響力。與利用影響力受賄罪不同,在介紹賄賂罪中,行為人與國家工作人員之間只是介紹和被介紹之間的關系,并不存在特別親密的關系,行為人對國家工作人員沒有能夠利用的影響力。一些情況下,這種“掮客”與國家工作人員存在一種密切關系,國家工作人員以為是該行為人自己的事情,所以就利用職務之便為其辦事。筆者認為,“掮客”可以成立利用影響力受賄罪。

其次,財物是否由國家工作人員取得。如果在整個賄賂過程中,國家工作人員存在索取或收受請托人財物的情形,則行為人就不可能構成利用影響力受賄罪,而是構成了介紹賄賂罪。而在利用影響力受賄罪中,國家工作人員并非出于自己收受賄賂的目的才為請托人謀取不正當利益,而是自己的影響力被他人所利用。也就是說,一般情況下,在利用影響力受賄罪中,僅存在利用影響力的人收款的情形,而在介紹賄賂罪中,則存在國家工作人員和中間人兩方分別收款的情況。

最后,被利用的國家工作人員是否已經明知“關系密切人”在索取或者收受請托人財物。如果在已經明知“關系密切人”是在利用自己的影響力索取或收受請托人的財物時,卻不予以制止,仍為請托人謀取不正當利益的話,就應該被認定為受賄罪,而“關系密切人”則成立受賄罪的幫助犯,既不成立利用影響力受賄罪,也不構成介紹賄賂罪。