田野上的瑰寶:野外文物

王丹陽

這些寶貝,保護起來卻不容易。

7月的一個周末,我偶然跟了個京郊游的隊伍,踏上了個不尋常的旅程。領隊鄭旭是個30歲出頭的北京人,開著輛吉普,自稱歷史愛好者,帶著我們車隊開到了170公里開外的張家口宣化。古城宣化的歷史源遠流長,夏屬幽州,周屬燕國,秦為上谷郡,也是史前黃河文明和紅山文化的淵藪,炎黃二部的涿鹿之戰就發生在其東南40公里處。清設72府,宣化有“京西第一府”之稱。

如今的宣化已經撤縣改區,古城的鐘鼓樓附近還可見小段城墻,這里有三處全國重點文物保護單位,我們要去的就是下八里村的宣化遼墓。宣化雖西接古要塞云州之大同,南靠內蒙古草原,卻有一番塞上江南的風景。所以明朝的城志上寫著:“壤土沃衍,四山明秀,洋河經其南,柳川出其北,古今斯為巨鎮,恒宿重兵以控御北狄。”

鄭旭喜愛遼金史,跟學院派不同,他在書本之外足跡遍布河北、內蒙古、東北,那段冷僻的歷史讓他游離在主流漢室文化之外,有頗多的驚奇發現。“我研究歷史,喜歡先摸索它的來龍去脈。”他經常驅車前往人跡罕至的險遠之地探皇陵,也許是在傳統主流史觀的統治下,那些稍縱即逝的少數民族朝代遠沒有得到重視。“我國的文保體系真的相當混亂。”這是他的心得。

張家口宣化遼墓壁畫

一座遼墓的命運

車子開進下八里村,一處散落在田野的瑰寶慢慢向我揭開面目。村子盡頭一個不大的紅色鐵門,門左有個緊閉的古廟,仔細看才知是售票處,門右豎著一塊鐵招牌,顯示是一處遼代的家族墓,在1972至1993年間,這里出土了15座墓葬,內有98幅480平方米的壁畫,是1993年時的“全國十大考古發現”,1996年被評為第四批全國重點文物保護單位。網上了無這些信息,只能搜尋到那被稱作“遼代地下藝術宮殿”的壁畫,它是美術史家們心儀的研究對象,芝加哥大學的藝術史教授巫鴻在專著《黃泉下的美術》里提及它。

現實中,這座地下藝術宮殿的門可羅雀讓人驚訝,沒有景區的規制,就像一個墻內的菜園子。因為是下午6點,售票處已下班,但鐵門里住著一對清理門庭、拔草種花的老夫婦,鄭旭跟他們通融了會兒,放我們進去,50元一人,但那老頭表示票就沒法給我們了。

他們住在院子一角的“公家的房子”已有4年,是處平房,門口一小壟地上種著玉米維持口糧,其余就是墓區,茵茵的草里露著七八個白色墳包,那是90年代挖開后又回填的,兩處主墓M1和M10已開放,各安了一座小角樓鎖著門。老頭打開M1的門,帶我們走下甬道,該墓穴分前室和后室,各10平方米不到,在空無一物的陰濕石穴里,壁畫勾人心魄地訴說著千年前民族融合時的浮生一日。

鄭旭多次帶人來到這里,興奮地擔當著解說。這里可不像敦煌壁畫,由導游帶進,嚴控距離,不準攝影,而是沒有任何圍欄和隔離,湊近拍照都不成問題,正因如此讓他更覺能站在曾經擺棺柩的位置,穿越千年幽冥與墻上的樂手家仆直接對話。老頭時不時地提醒著“不要摸”,沉默地站在一角等待我們。問津此地的一般有兩種人,文物單位的官員和考古愛好者,前者如果在下班時候來就給老夫婦打電話,后者的到來往往沒個數,慕名而來的一般都不知何時開放,售票處關門后這兩位24小時守墓人就持有鑰匙,跟他們通融下就能下去。

如果不懂遼漢共處時期的歷史,那墻上的壁畫只是一堆鮮艷如昨的色彩。有一對年輕夫婦也跟我們下了墓穴,興奮地打著閃光燈照相,鄭旭立即制止道:“不要打閃光燈好嗎?”他一直認為,在沒有攝像頭、無專業人士陪同的墓穴里,誰在那老頭的眼皮子底下摳了一塊壁畫或取走一塊盜洞口的磚根本猝不及防。對于這些值錢的文物已經拿走,卻沒有回填的古墓,他有很多話要說,我問他為什么作為重點文保單位的文物也能說進就進。“這種事情多了去了,這就是現狀。”他說。

M1的墓主張世卿生于11世紀中葉,是遼地漢人,遼代“以漢治漢”時期的士紳,躺在這里時已完成了74年的人生,《遼史》記載此地“(遼)既得燕代,益富饒矣”。這個家族的發跡壯大源于大安四年(1088),距金滅遼40年左右,“比年以來,群黎凋弊”,當地鬧了災荒,契丹王室推行“立入粟補官法”,也就是以官帽換糧食,頗有眼光的張世卿拿出2500斛(150噸),捐了個“右班殿直”的官。按后世所考,這是個虛銜,雖居武階正九品,但沒有實職,遼代仿唐制而虛設了一批裝點門面的官銜。張家卻由此挺進仕途,其子官居遼最高行政機構北樞密院勒留應承,其孫娶了契丹皇族耶律氏為妻。

探墓愛好者鄭旭

在小小的前室里,一幅十二樂手的金石絲竹散樂圖和一幅金鞍銀轡的車馬出行圖對墻而望,笙簫排管的樂手個個頭戴黑色無腳幞頭,身穿圓領窄袖長袍,是“御前樂”的規制;對面的出行圖上有五個衙役撐傘執鞭,馬鞍上卻沒有人。“表示塵世的繁華結束于此,進入內室就是另一種冥界的存在了。”鄭旭解釋。在并不多的考據文章里,人們發現鞍下的障泥上鑲有黑色的云龍圖案,在民間是不許被濫用的,凸顯出張家的貴族身份。

“與外室霸氣側漏的陣仗不同,內室的場景是張老爺子生活中最平常的場景,細膩地還原了他的浮生一日。”鄭旭在一篇游記里這樣寫。從墓門開始環視四壁,金匣、痰盂、衣箱、經書、美饌等一溜排列而去,青衫紅杉侍從鱗次櫛比地服侍著,一派進出喧鬧的氣息。“最后一幅畫是那老哥兒倆點上蠟燭,備好酒壇酒杯,等著主人來小酌兩杯。”

而鄭旭最嘆為觀止的是墓穴穹頂的壁畫,在28星宿圖的外圈,隱約綴了極淺的十二星座圖,金牛座的圖案處已經被一個盜洞代替,穹彎到墻的弧度底下,是空空如也的十二生肖神龕。“應該是漢白玉石雕,考古隊進來的時候里邊都沒有了。”那老頭說。鄭旭對著這頂上極其樸素的天文圖展開這樣的想象:“一朵巨大的五彩蓮花在穹頂中央盛開,花心處懸著一枚亮閃閃的銅鏡,周圍繞著28星宿圖,28星宿周圍是十二星座,這就是張老爺子仰望星空看見的一切,密布在十來平方米的穹頂上。”

對于不同的人來說,這番景象的含義也不同。普通游客看見了色彩,盜墓者看見了錢財,歷史行家看見了價值,鄭旭作為業余愛好者,很慶幸這里沒人做成游人如織的景區,但也為其現狀中的隱患而擔憂。M10的壁畫比M1更為精美,但由于受損嚴重被當地文管所關了3年了,連守墓的也沒有鑰匙。“他們這些村民懂什么?”他也遇見過有的不開放的古墓,賄賂兩下子守墓人就能進去。

“遼代地下藝術畫廊”

那次宣化之行后的三周,我又來到那里。下午2點的時候烈日灼人,墓園東側倚著青山,山下高速路上呼嘯的車過聲和這里就一墻之隔。售票處依然緊閉,守墓的老頭回了老家,老伴赫有葉一個人守著園子,售票人把鑰匙給了她,她就負責給交錢的游客開墓鎖。但是她告訴我這次仍然沒有票。“她家有老人和孩子要照顧,11點回去吃飯,下午3點過來,要票的話就等著。”她說,售票人是一個本村的婦女。赫有葉夫婦家在90里開外,沒有地種,于是來到這里做墓園環衛,每個月能拿900塊錢,3個人熟絡到一定程度,一同在這荒僻之地打發時間。

那天下午,不時有零散的游客過來,她收下錢打開墓門讓他們下去,一個人站在門檻和甬道的小片空地上等他們出來。“我就不下去了,賣票的下去。”她對我說,向我介紹著她平日的工作是擦一下甬道邊的把手,掃掃墓園,拔拔草,一般不下墓穴,“里邊沒什么可打掃的”。

她知道,這門一直開對壁畫保護不利,所以政府收門票也是為了控制人流,旁邊M10的鑰匙就被文管所拿走了,“那個保存得比這個還新鮮,開門了怕風化”。70年代初,這里是一片玉米地,澆水總是澆不滿,“水咕咚咕咚就下去了,總是澆不上,跟上面打招呼,過來掘的時候東西已經被偷走了”。這些都是她來了后聽說的,墓園2006年對外開放后,裝了5個攝像頭,分別對著M1的外圍、大門、售票處和村路,但墓室里并沒有。

2012年8月21日,河北省邯鄲市峰峰礦區,一場大雨過后南響堂石窟寺遺址一廂房墻壁露出“佛首”。其造型精美并留有彩繪痕跡,頗具北齊遺韻

監控視頻裝在她的家里,就是墓園角上的一個“公家的房子”,天熱她待在屋里,屏幕上看見有人來了才出來張望下。屏幕就一直開著,她不懂多余的操作,售票的女人一來她就把開鎖收的錢給她,對方再數一數把票撕了。我問她如何保證不私占,他回答說:“那監控(視頻)機器也能存的,你不會鬧電腦呀,但公家會。”下午3點半時,售票的女人來到屋子,但她也不會時刻坐在悶熱的村廟里售票,而是帶了個鄉人過來談笑風生,三個人坐在監控顯示屏邊開始打牌。

她對我的到來非常機警,并讓我去區文保所了解情況。對她來說,自己就是個被雇的當地人,沒有發言權,她在這干了5年,開始兩三百塊,“年年漲一點”。她說,M1壁畫已經有些自然脫落了,今年春節國家博物館過來做過研究,它是墓葬群里首個開掘的,就因為有盜洞進了空氣被作為樣本留著,其余的白色圓包都是二次回填的,“沒法保護這些壁畫”。她說。現在,年年有港商臺商過來琢磨著做景區,“來了就沒下文了,可能也是擔心回不了本”。

“壁畫的保護在全世界都是個難題。”河北省博物館壁畫副研究員郝建文對我說。1996年春,他和河北師大的美術系同行在宣化遼墓做過臨摹,對于這些壁畫是否要回填或揭取,文物界有很多不一樣的說法。“遼墓在多年就琢磨著保護的事,請了北京文化遺產院來做方案,當地政府曾經想以‘遼代地下藝術畫廊為名頭打造它,后來也沒做成。”年代久遠后,有的墓里深根盤繞,然而也沒有什么辦法,只能回填。

對他來說,壁畫的保護遠不是資金的問題,在技術不成熟的條件下,像宣化遼墓那樣放在原址,游人稀少就算是好的。去年陜西出了一個唐丞韓休之墓,某專題博物館跟考古所合作開掘,考古所想原地保護,“博物館說壁畫他們要,館里缺展品”。依那位館長的觀點,“壁畫揭取是唯一的出路,不然除非回填,露著的確不好”。

因為怕保護不了,而只能消極回填,郝建文覺得它的藝術欣賞價值不能周知于眾是可惜的。目前,揭取的技術是很成熟的,陜西的做法就是大量揭取,但揭取后各種水土不服的癥狀就出現。他描述了個鮮活的例子,河北涿州有一個元墓,開掘時壁畫上滲著露珠,“我們在墓志上看見那露珠開始就有,是墓主后人四處擺祈得到了神助”。但壁畫被拖到了200公里外的正定大佛寺,在后院里專為它造了個房子,“從此再也沒有露珠了,那壁畫在墻上跟土融合在一起,是有呼吸的”。

“墓葬壁畫是河北多,沒有特別的辦法。比如高洋墓有100多塊壁畫在河北文物研究所的庫房放著,又不具備展覽條件。”該墓在上世紀80年代開掘于河北磁縣,是北齊開國皇帝文宣帝高洋的墓,如今有6塊褪色風化的石頭在河北省博作為鎮館之寶壓著,“連挪一下都可能出問題”。

2008年,磁縣要建一個北朝博物館,那時主體建筑已完畢,郝建文曾建議對方,把灣漳村出土的高洋墓墓道壁畫從庫里拿回來。“人家說,我們就真的按那個墓道的尺寸做了個原始環境,但有博物館的館長不放走,說我們還要搞展覽呢。”原址博物館是目前文物田野保護的大勢所趨,但各種嚴苛的防控措施使得造價不菲,不是一般基層政府所能承擔的。

荒野上的“拾遺者”

8月初的時候,郝建文已經離開石家莊6個月了,他在張家口西南的蔚縣做壁畫普查,這個工作從去年就已經開展了。該縣古屬燕云十六州,偎依太行山西南麓,東與涿鹿接壤,是古代兵家必爭之地,歷史上蒙古成吉思汗擊退金兵的野狐嶺之戰就發生在附近,金運由此轉衰。但這里如今是全國重點扶貧縣、燕山—太行山連片特困地區重點縣,滿目群山疊嶂,黃土不毛,風貌頗有別于河北一般山區。車開進郝建文所在的南柏山村時,要經5公里的山路,猶如行于塞上,四下黃土有史前地質帶的感覺。

郝建文在滿是土攢的房子的山村里跟我講解著當地的文保。“這個縣幾乎每個村都有寺廟和壁畫,而當地縣博物館也不掌握全縣的壁畫,我們居然還在全國文物普查系統里查到這個村后寺的壁畫,連當地官員都不知道。”2月,他來到快要傾圮的后寺看見大塊裸露的墻體,從地上的殘塊中才發現曾經有壁畫,該寺梁椽上載有光緒年間重建時的廟志,墻上的殘緣上畫有水陸法會的片段。

這種情況對于蔚縣來說不在意外,村廟普遍香火斷絕,壁畫在歷代自然和人為的破壞下面目無存。我問他為何縣里不能在每個村里安排一個文物管理者?“那個錢安排不過來,即使每個人只幾百塊錢,合起來就是一筆大開支。”他告訴我,一般只有岌岌可危的文物報上去,才能從文保系統提點錢,前提是屬于文物保護單位。其實,南柏山村的后寺屬于縣級文保單位。

河北博物館壁畫專家郝建文在蔚縣南柏山村前寺

蔚縣很多破敗的村廟就算修繕好了,也面臨無香火、無管理的困境,于是只能暫先不動。而后寺因為郝建文的到來,就成了一個田野撂荒文物的運氣,走過一個個黃土的山丘,我在人煙罕至的后山看見了這座廟,夕陽落盡高坡的那一刻,羊群消逝在視線里。廟里煙塵、蔓草、亂磚訴說著昔日的滄桑,很難想象這里在1998年前是一座小學。“一直在用著,當成房子,墻不能掉,壁畫也就保存了下來。學校撤并后,就一直空著,文物販子懂一點的就開始惦記這個壁畫。”在兩個廢置的腌咸菜的石缸前,我看到整塊掉了皮的墻,郝建文指給我看文物販子電鋸的痕跡,現在他只能從美術的想象里拼湊墻上的佛界勝景。

他準備將后寺與另一座前寺一起整理一番,向縣里提一個全新的文保方案,但是他認為,對于寺廟壁畫來說,有別于墓葬壁畫,最好是揭取下來集中保管。放在縣博物館,“沒有香火和管理,建了也是塌”。但顯然,蔚縣壁畫的破壞程度,留給揭取的空間也不大了。

他發現,利用民間籌資的方式保護田野文物不失為一種可推行的模式。一切源自2010年時的一個契機,石家莊當地的文物部門告訴他,崇禮縣上窩鋪村有一個快倒塌的關帝廟,壁畫很精彩,希望他去看看。時過4年,他才報上一個“我省民間廟宇壁畫發掘與保護研究課題”前去考察,慶幸那廟還在,房頂有厚約一尺的黃土,看上去搖搖欲墜,大殿頂部有個臉盆大的洞,一根椽子已經和梁脫開,墻上的裂縫最寬處可放一拳頭。

墻上壁畫《關帝圣跡圖》,上下分四欄,共42幅的連環畫,造型生動,他至今記憶猶新,“民間味很足”。當時村里一個開磚窯的能人跟他講述了此關帝廟在“文革”時的情形,造反派過來鏟了幾下,那個人哄勸道“這么好的東西鏟了可惜,不如以后做倉庫吧”,居然說動了他們。那個能人告訴他,縣里有人來找他想修廟,但出不起錢,“把瓦換了,土去掉,洞補一下,大概是1萬塊錢,前提是別讓它塌”。

郝建文對他說:“我們給你想辦法。”他叫來兩個同事,每人臨摹了一幅畫。“我跟縣里說,錢我回去想辦法,你們來監管修建,那時廣東有個老板很快愿意出1萬塊訂購這三幅畫。我要求是誰出錢就馬上出,不要等臨摹完了再給。”事成后,他覺得這個籌資模式不錯,但事實上有他這般對價而出的心思的人也少,所以只能是孤例。

下屆北京冬奧會將崇禮滑雪場納入了賽場,他琢磨著再包裝一下那個廟。“有個區委書記是這個村的包村干部,喜歡我的書法,我打算給規劃一下,跟冬奧會結合,給這個廟出個書宣傳一下。”那些非文保單位的田野瑰寶的確面臨個難題,因為年久失修,就連當地政府也沒有動力為其申報。“那要先花錢修了再報,誰愿意出這個錢?”而像郝建文這樣的田野拾遺者是很偶然的。

無人問津的皇陵

前年冬天,鄭旭帶著一隊人馬考察金史,繞不開的是京郊房山周口店鎮的金皇陵。這座金代皇家陵墓群,比明十三陵早500年左右,是金第四代皇帝海陵王為定都燕京,實行漢化而從舊都——如今的黑龍江阿城縣遷來的,共17個陵寢,沉睡在九龍山宏偉的圍抱里。但這座蠻夷之邦的皇陵跟十三陵猶如天壤之別,它寧靜荒蠻,不為普通人知,沒有明確的招牌,只有村里人才知道是在一個叫“龍門口”的山門的北側山坡上。

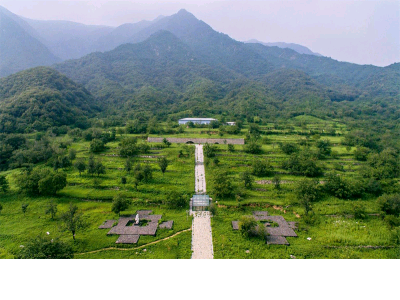

京郊周口店鎮的金朝皇陵全景。這片海陵王看中的風水寶地至今少有人知

“海陵王完顏亮是主張漢化的,會下圍棋,上位4年后開始遷都燕京,這遷都是強迫性的,為了鎮壓保守派,一把火把阿城的宮殿燒了,一次性把金代的墓都遷了過來。”鄭旭知道,由于遷都倉促,這些墓中有的并沒有尸身。前年,他過來尋訪金太祖完顏阿骨打的墓,在九龍山上找了半天,還爬了一座冰峰,村里人告訴他們爬錯了,墓就在九龍山主峰下,“再花兩個小時爬下來”。

“這里風水極好,從主峰上看,可見九條鯉魚出海般的山脊。”他說。若不經人提醒,卻很難發現陵區,腳下不見一個墳包,到處蓋滿荒草,主峰下中軸處有個灰色的鐵皮房子緊鎖著兩扇木門,從門縫望去一片漆黑,然而這就是完顏阿骨打的墓穴。鄭旭找到了守墓人,那是一個跛腳的當地老頭,“腦子也不好使”,給了他50塊錢,央求他把鎖開了看看。走下深6米的大坑,石槨還在,沒有木棺,但龍槨已殘毀,僅保留槨蓋和東壁擋板,鳳槨保存良好,整塊的漢白玉石雕而成,刻有雙鳳紋,內填金粉……“嚴格來說,鐵皮房子是不讓開鎖的。”鄭旭一面享受著“賄賂”帶來的暢通無阻,一面惋惜著把遺址交給什么都不懂的村里人。

我來到九龍山的時候,這里已經在今年打造成“金祖山”景區,但從景區大門走到皇陵仍有半小時的上坡路,新修的登山步道上沒有告示,一走岔就只能原路返回。景區是一種一開發就擱置的景象,皇陵仍是老樣子,灰色鐵皮屋前有塊一同出土的“睿宗文武簡肅皇帝之墓”的陵碑,被木炭一樣的黑色弄得無法看清。緊挨著旁邊還是一處廢置的小房子,從玻璃望進去是一處灰撲撲的宿舍,里面有塊“金皇陵文物管理處”的告示牌。

“這就是墓剛剛開時,北京文物研究所的工作站就在這兒。”下到半山腰,我在車廠村里找到了守陵的一家人,65歲的甄淑蘭跟我回憶起當年的情景,2007年考古隊撤出,那里就荒棄了。她連連跟我解釋:“這天太蒸了,我都不愿意上去。”她和她的大伯子劉旺山一同看墓,但主要是她,平日她要走開,去房山的藥房取藥等等,她就把那跛腳老頭安在山上。“領導一來認他就行了,我就把他擱上面。”按規定,如果上面不來電話,那鎖是不能開的。“有的人瞅他殘疾給他點(錢),我常說不要這樣,咱家不缺這點錢,他白不搭。”她說大伯子有些精神問題。

以往,她也在游客的強烈要求下打開過那門,但有一次,一個歷史迷的老頭特地找過來要她開門。“我說‘我給你開門沒關系,但有個條件,你就在旁邊瞧瞧不要下去。我回頭去地里干活,半天了發現他下去了。我氣得發誓,以后再也不給任何人開門。”按她描述,地穴下有個當年考古留下的木板甬道,十幾年來松動了,“要是栽著了怎么辦?”

京郊守墓人

從2001年開掘時就在村里,甄淑蘭看了15年的墓了,有一肚子的氣沒法說。起先,她是看著鏟車把陵墓里200塊一噸重的石頭運走的,2002年,她正式守陵,陵墓需要恒溫,每天加溫兩次,那時候她做白班,每晚7點“嗖嗖嗖”跑去底下為大風爐添煤。那時還沒有鐵皮房子,是個帆布棚子,頂上呵著氣,掉著水滴,她每天下墓,腳底下生涼風。等她習慣了,就是“村里最勇敢的女人”。那年頭,好在白班與夜班輪替,但自2007年考古隊一走,立馬走了樣。

“那倆上夜班的,有5年沒上來過,白拿錢沒人管,我有怨氣不能說。”她不知這情況房山文物管理所的人是否知道,但現在就她一個人還會每天上去一趟,“這活拴人,全靠自覺”。這些年拿著600塊錢的工資一直沒漲過,按理說要求漲工資的話得三個人一起說,她覺得她一個人去說就不像樣子。2007年文物所撤走后,這里是日益荒敗的圖景,盜墓人在每個秋冬季節開始頻繁出現,睿陵只出土了完顏阿骨打的墓,但四邊的巖石里還有陪葬墓,“資金不夠就沒有打”。

說起與盜墓賊的捉迷藏,甄淑蘭的描繪就充滿戲劇性。在睿陵邊上,經常涌現出新的碎磚亂石,刻著精美花紋,她說:“大大小小的他們都搬,我一個人看不過來。”2009年,陵前新造了一個監控室,安上個電腦,周圍放了12個攝像頭,但電是今年才通上的。新的麻煩不斷,盜墓賊從沒忘記這個房子,今年6月,把它的鎖撬了。甄淑蘭的電動車有兩把鎖,立馬扯下一把。她說她就拿這點錢,還要貼這個鎖,又不好意思為了把鎖跑去文管所“張開臉”。7月8日,門玻璃的邊被敲碎了。“我說這人誰呀,說撬門就撬門,說撬鎖就撬鎖。”她立馬致電文管所的接頭人,對方下來后至今沒有幫她查視頻。

2013年6月15日,河北博物館新館面向社會開放。圖為北齊文宣帝高洋墓中的壁畫(朱雀)

她自己一點都不會操作那電腦,都是任憑它開著,摸也不摸,就看看視頻。但她發現,有些攝像頭都照著沒用的地方,“好幾個地方要調一下”。秋冬的時候,地里的草一割盡,光禿禿的就好瞅,睿陵的鐵皮房子有次被掀走6塊墻板,前面的陵碑也經常有不速之客過來拓字,都被她“活捉”過,那上面的黑色印子其實都是墨水。那碑剛出土時字邊上都鑲著金線,現在風化得厲害,她說:“我叫他們來弄個罩子,這些我都反映過。”

甄淑蘭的老伴因工傷躺在房山的醫院里,但作為京郊的農民,她家并不缺錢,她說,她就是需要有人跟她換班,她一個人肯定不行。現在她的背也佝僂了,前段時間還崴了腳,只能騎著電動三輪爬5分鐘到睿陵。在“龍門口”下有個水庫,夏天里每天都有人進來游泳,這片“金祖山”景區不收門票,也不見任何管理者,山區原始得很。

在一篇媒體報道里,北京市文物局曾表示,散落在北京的田野文物多得“沒法統計”,這是一個比較模糊的概念。一般文物局主要負責國家級和市級文物的保護和統計,據縣級以下的各區縣文物局統計,“實際操作上,數量龐大,交叉保護,不斷更新導致本市田野文物尚沒有明確數據”。在我現場走訪中,很多人都表示當地基層文保單位人員班子薄弱,不足以掌握眾多文物的普遍情況。

根據全國第三次文物普查的結果,僅北京房山區就有在冊不可移動文物328項,其中國家級文保單位9處,市級12處,區級71處,還有普查登記235處。全國文物鑒定委員會委員、北京石刻藝術博物館研究員劉衛東記得,房山曾推行村民文物保管員制度,“200來個人,工資一開始60塊,再漲到300塊、600塊”。

劉衛東曾說,田野文物的概念很難界定,包括田野石刻、殘破的古建筑和遺跡等,但田野石刻是田野文物里數量最多的。全北京所有石刻文物數量在三四萬件,除去在博物館和庫房的,可推論有一萬件散落在民間。

一座石窟的景區升級之路

鄭旭對石窟和石刻也頗感興趣,他說,那對大多數游客來說是一堆黯淡的石頭。“中國游客普遍喜歡鑲金鑲銀、珍珠瑪瑙的”,對于雕刻這樣的造型藝術都不識,但他覺得好的石雕每一個細節都值得琢磨,讓你震撼半天。

他特地跟我提到位于邯鄲峰峰礦區的響堂山石窟,有南、北響堂之分。它的名頭比龍門、龍崗石窟小得多,但鄭旭去了不下10次。那是一個開鑿于北齊文宣帝高洋時期的石窟,也是河北迄今最大的石窟。但是它的網絡文獻記載并不多,鄭旭發現它也很偶然,那時他在磁縣漳河一帶游玩,他想溯源而上看看上游是什么,于是看見一條滏陽河的分支,從滏陽河溯源到盡頭就是峰峰礦區的滏山,更名不見經傳。然而響堂山石窟就是在滏山支脈上鑿刻的,在污染積重難返的礦區里看遠山上的孔洞,每個洞口都不大,山體上的爛石流泥更加重了它的灰黯。“這就是現代文明與歷史沖突的最鮮活的例子。”

“你不能用規模去比較,大同的云岡石窟建于北魏的早期,北魏孝文帝遷都洛陽時又建了龍門石窟,那么后來北魏分裂成東魏、西魏,高洋逼走東魏的皇帝,建立了北齊,在這里建了響堂山石窟,它跟云岡、龍門是一脈相承的。但一般游客連北魏是什么時期都不知道,會知道北齊嗎?”他疑問。

在他的印象里,每一次去都費盡周折。峰峰礦區煙囪林立,水泥廠、煤廠、窯廠構成一片工業社會早期的圖景,登高遠眺,霧霾是黃的,“山腳下挖土,上面石窟都裂了。最東邊的叫華嚴洞,刻了整套《華嚴經》,洞里的裂縫非常顯眼”。

“一講到響堂山石窟,我就很情緒化。”他說。有一年他過去,正趕上一個當地的廟會,香客熙熙攘攘,洞前的香爐里紙箔香灰亂飛,在洞里人們把硬幣沾了唾液貼在石刻文上祈福,干了后掉了一地。“我就對個大媽講,我說衛生就先不說了,這字刻了有1000年了,可是我哪兒說得過來?”

當我去到北響堂石窟的時候,沒有想到它是一個國家4A級風景區。邯鄲的洪水危機剛過去一陣,泥石流沖垮了山上稍微像樣點的路,山腳下的吊車提醒著景區將要發生的異樣。果然,擺香火攤的村人告訴我,“不能上去了,景區在升級”。它是要擴建成5A級景區,明年“十一”開放。

今年3月封了后,很多不知道的游客都被擋在了山腳下,她說,石窟管理處有礦區文體局的人上去值班,但就是不讓人上去。“平日值班的人說也許能有所通融,但這個人膽子小。”賣香的很熟門熟路地對我說。但香客還是一車一車地過來,她把他們引到山腳下的香爐邊,于是只能遠眺祈福。但當地人知道,歷朝歷代都是佛像面前燒香的,那樣最靈驗,偶來石窟管理處把香爐拖到外面,不準他們進佛洞燒。

在山腳下,我跟上面管理處的一位姓李的值班人員通了電話,從他那兒我知道,這個石窟是1961年全國第一批重點文物保護單位。“民國時期就有破壞了,再經過‘文革到80年代重新整理,現在可以說沒有一個佛像是完整的,大多是沒頭的。”管理處推行24小時值班制,然而這跟有沒有游客無關。“按規定,這個級別的文物就是得24小時值班的,這不是我們決定的。”當我問到,景區的升級會否帶來石窟管理升級,他的回答不出多數行政部門之右:景區是景區開發商,管理處屬文保局,職責上沒有交叉,一切聽命礦區政府。

文物的命運:會哭的孩子有奶吃

鄭旭聽到這里在改造升級,很是激動:“這個石窟的難點并不在于文保本身,而是當地的支柱產業,陶瓷、水泥和煤礦到底對石窟環境有沒有破壞,這需要論證。再說,就算升級到5A級,多少人愿意來到這個連呼吸都困難的地方?”他認為文物部門的話語權本來就很小,要當地的經濟發展讓位于文物保護,仿佛聽起來也很難。

他有感于文物部門在知識上的缺陷,跟我舉了個例子。那年他到吉林延邊地區探訪唐時的渤海國的歷史,走到和龍市發現一個文管所搞的小型展覽,里面告示牌上有說到敦化分布的“24塊奇石”。在敦化,這些天外來石遍布在好幾個路邊,都是一組24個,目前被鐵絲網攔著。它發現于上世紀50年代,在俄羅斯、朝鮮以及吉林、黑龍江有20多處。對此考古界眾說紛紜,有停靈、祭祀、古驛站等,至今沒定論。

他卻在那展覽上看見這石頭是金代的。“考古已經確證了那是渤海國的東西,渤海國在926年就被遼滅了,金代是1115年開始的,你說是唐的我還能接受。”為這事他專門去找文管所說,對方對這個好事的游客不屑一顧,“是你說了算還是我說了算呀?”

非文保單位的文物命運往往都靠地方文保系統的積極性。2014年,河北保定曲陽也出了個田莊千年大墓,壁畫之精美讓考古界一度轟動。郝建文記得,當時保定一位市長過去,要縣里開一個遺址博物館,“縣文保局的領導說,這個東西我看不出好來”,就一直擱置到今。現在,那些壁畫被揭取到省文物研究所的庫房里,表面上的保護紙都還沒去掉。

在北京石刻藝術博物館研究員劉衛東看來,目前我國文物系統無論從意識還是管理上都存在明顯落后,他有太多啼笑皆非的例子。有次去某地參加一個重建的論證會,那是一個石刻建筑群當中的獨體建筑,已經岌岌可危,7年前國家文物局專家論證通過,要修舊如舊,重新恢復。“錢都批下來了,但是當地領導說這個方案不好看,不讓弄。我說你是古建筑專家嗎,國家都撥給你1000萬了,還有這種情況。”

級別越低、越是流落荒野的文物,得到的財政恩惠就越小,且周期越長。在劉衛東看來,這也并不意味著國家級重點保護的文物就必定時時刻刻在政策的呵護之下,現狀就是“會哭的孩子有奶喝”,前提是當地政府要動用各種力量引起輿論,比如寫一個堪憂報告上報,有些瀕危的文物一宣傳就成了搶救性的文物,錢就來得比較快。

在慣常的經驗里,在我國文物保護工作中,除了國家級與省級的文物能夠得到相應的保護經費,市縣級以下的田野文物保護單位很少能夠爭取到保護所需經費。但劉衛東發現,對當地來說,并不是一級文物多就管用。級別越高承擔的責任就越重,“有些地方不愿意把文物評得有多重”。再說了,一旦要往上申報,首先得自己縣里把工作做到位,比如怎么也得圍一個圍欄。

“比如你是縣級的文物,你可以組織些專家和記者去論證。湖南道縣的上萬個石人就是這樣,2010年,我去了一看就對記者說,中國古代歷史中應該有它的位置。”當地政府很振奮,請來了一位國家文物局的局長,后來就升級為國家文保單位。但成為全國文保單位后就沒了下文,當地也沒有建博物館,劉衛東回憶,建館當時要3億元人民幣,而縣里年均產值就1億,這錢上面也落實不了。

總之,在遺址博物館缺少經費的情況下,田野保護存在隱憂,拉去博物館也不是萬全之策。很多博物館一直不換展,但庫房里卻睡著大量的文物,有時候是沒有那個技術條件將它們展出,都是脆弱至極的東西。劉衛東覺得,各地博物館系統應該對地域上所擁有的文物打一個前量,然后再根據判斷去建多少庫房和專題博物館,不能兩眼一抹黑地把文物拉過來卻沒地方放。可惜的是,這個工作至少在北京沒有做。

2010年,國家文物局專門下發了個《關于加強田野文物安全工作的緊急通知》,開首就提到若干個國家文保單位——邯鄲趙王陵、桂林靖江王陵等十幾處發生的盜掘、盜竊事件。劉衛東認為,目前的鑒寶節目橫行天下,卻沒有一個是講文物價值的,這是宣傳上的大敗筆,更是為盜墓壯了膽。他一直認為,就拿石刻來說,不能完全與原始環境隔離,但露著并不意味著你就能蹬鼻子上臉。但游客不知道,所以上升到最難解的宏觀層,這是國民的素質和意識的問題。