如煙如詩的文化哀歌

——論電影《凱爾特的秘密》中的文化傳承觀

張哲萌(武漢大學文學院, 湖北 武漢 430000)

?

如煙如詩的文化哀歌

——論電影《凱爾特的秘密》中的文化傳承觀

張哲萌1-2

(武漢大學文學院, 湖北 武漢 430000)

“知識不能禁錮在高墻之內,為了尋找光明,知識必須經合適之人廣以傳播。”

“那書能將黑暗變為光明。”

一、何為《凱爾經》(或譯作《凱蘭書卷》)?

簡單來說,它是中世紀福音書的手抄本,因保存該書卷的凱蘭修道院為名,現藏愛爾蘭首都都柏林的三一學院圖書館。長久以來,出于一定的民族自大心理,我們總覺得漢族是唯一擁有“書法”這種藝術形式的民族,只有漢字這種表意文字才能被藝術化地書寫表現——事情,顯然不是這樣。《凱爾經》就是西方書法的代表作,也是早期平面設計的范例之一,是愛爾蘭最珍貴的國寶。它“屬于泥金裝飾手抄本,內文由精美的裝飾來填充,具有華麗的封面裝飾,有些還會鑲嵌寶石,以及經過裝飾性處理的首字母和邊框。以拉丁語寫就的這部書卷由新約圣經中的四部福音書組成,共計680頁。《凱蘭書卷》的具體年代不可考,后世判斷約創作于公元 800 年左右,具有中世紀凱爾特地區手抄本的典型風貌 , 在出版史和美術史中都占有不可取代的地位”。

“公元5世紀左右基督教開始從歐洲大陸傳入,愛爾蘭歷史上著名的傳教士帕特里克為了傳播基督教教義,走遍了愛爾蘭各地,在他和弟子的努力下,使得整個愛爾蘭都變成了基督教國家,隨之而來的就是基督教文化在愛爾蘭的大繁榮。西羅馬帝國崩潰后,歐洲大陸正處于一片混亂狀態,文化凋敝,戰亂叢生,此時偏居一隅的愛爾蘭島卻文化繁榮發達,藝術發展燦爛奪目,書籍抄寫、學術研究也相當興盛。在愛爾蘭特殊的地理環境和傳統文化的影響之下,該地區發展出一套獨特的修道院文化,凱爾特蘭藝術也隨著修道院的發展而蓬勃興盛。愛爾蘭各地的修道院因受到各方不同的影響,而創作出不同特色的福音書作品,比如,《埃希特納赫福音書》、《林迪斯芳福音書》、《利奇菲爾福音書》、《杜勞書卷》、《達勒姆書卷》以及《凱蘭書卷》等。”統稱為“海島福音書”。與其它的手抄本相比,凱爾經的獨特之處在于,它囊括了先前幾乎所有的裝飾圖式,規模之龐大,樣式之豐富可謂前所未有,堪為這種歷史悠久的歷史傳統之總結。[1]

作為一本有著華麗裝飾文字的圣經福音手抄本,凱爾經每段經文的開頭都有一幅插圖,總共有兩千幅。裝飾體的拉丁字母和凱爾特文化代表鳥獸蟲魚、自然萬物的凱爾特抽象符號巧妙地結合在一起,通過巧妙的構圖排版來昭示神的智慧。(另外,某種程度上適應了當時愛爾蘭地區和整個中世紀教民和低級僧侶較低的文化素養,更形象直接表達經意內涵。)經文傳達的是基督教精神,但紛繁的圖案顯然帶有凱爾特民族原始圖騰崇拜的印跡,和希伯來厚重肅穆的氛圍不同,這種印跡天生烙印在森林和海浪中,浪漫、奔放、天真。(其他類似形式還有中世紀的羅曼斯歌謠,除了天堂,還有現世的“彼岸”“仙境”“精靈”“女巫”“惡龍”等概念,本片中的女主人公阿詩靈就是這樣一種生活在沼澤山川中的自然精靈。)

可見《凱爾經》本身就是基督教文化和愛爾蘭海島文化結合的產物,這也是《凱爾經的秘密》這部電影的內在主題——異質文化的融合,它通過男女主角阿詩靈、布蘭登的關系得以呈現,同時穿插著“北方人”(維京海盜,日耳曼蠻族勢力,即后來的“羅曼人”)這種破壞性的文化侵略勢力來作為戲劇沖突。而影片中,更易把握提煉的主題是文化的傳承,在片頭便通過女主人公純真如銀鈴般的聲音娓娓道來:

“我看到了黑暗中的煎熬與苦難,也見證過脆弱的大地那生機蓬勃的美。我看到了那本書,那本驅散黑暗,開啟光明的書。”

二、有關文化融合、傳承、碰撞和留存的詩意隱喻

這書(the book)指的是《圣經》(the暗示了它崇高的位格),它代表著信仰本身,馴化野蠻,驅散黑暗,給人帶去希望。同時它指的也是這部《凱爾經》,上面烙印了愛爾蘭的民族精神,是基督信仰和本土文化融合的產物。是愛爾蘭民族演變歷史的見證。蘊含了愛爾蘭民族的文化特色和精神文明的《凱爾經》,其本身的誕生和傳播過程,就是一部感人的傳奇。影片以詩意的手法再現了這段歷史,充滿著美輪美奐的想象和意蘊深刻的隱喻,其情節大致如下:

公元9世紀,在愛爾蘭凱爾斯堅固如堡壘的修道院里,住著12歲的男孩布蘭登,他是修道院里的一位實習畫師,他的叔叔艾伯特·塞拉奇是這座修道院的院長。塞拉奇每天都要帶領布萊登和其他的修道士維修和加固修道院外圍的圍墻,以抵抗北歐海盜的襲擊。 布蘭登和叔叔住在城墻高筑的凱爾斯城里,叔叔總是嚴厲警告他不準離開,布蘭登每天都過著循規蹈矩的生活,直到一位傳奇畫師艾丹的到來。艾丹是當時世界上最杰出的宗教畫師,他所在的修道院被海盜夷為平地,這才來到了塞拉奇的修道院避難。來到修道院的時候,艾丹帶著自己的尚未完成的繪本——《凱爾經》。在這里,艾丹發現了布萊登在繪畫方面的才華,他告訴布蘭登知識可以化黑暗為光明,他開始要求布蘭登和他一起完成這部巨作。為了完成《凱爾經》,布蘭登不得不克服自己心中的恐懼、違反叔叔的命令走出修道院的圍墻,來到樹林中尋找做墨水的漿果并獨自面對恐怖的黑暗怪獸。在這里,布蘭登遇見了能變身為白狼的女孩阿詩玲。在她的幫助下,布蘭登得以安全地在樹林里行動。可是好景不長,海盜來到了這里,開始進攻,修道院被夷為了平地。艾丹帶著布蘭登離開了這里。很多年之后,布蘭登帶著自己繪成《凱爾經》回到了這里,從此《凱爾經》被當成黑暗中的光明、能教化野蠻人的文明被流傳了下來。

(一)書和墻的對立。

影片中的主線是圍繞經書和圍墻展開的,叔叔和艾丹分別代表著截然不同的兩種觀點——面對北歐人的入侵,叔叔選擇了鑄造圍墻,將敵人阻擋在墻外,將經書隱匿在墻內,而艾丹從來到修道院的那一刻就開始鼓勵布蘭登去探索墻外的世界,那才是經書和上帝真正的啟示所在,只有充分了解了墻外的世界,才能將那個世界秋毫畢現地刻繪在書頁上。而真正可以戰勝北歐人的,也正是這傳播信仰和知識的樂觀精神和勇氣。他幸運地發現了布蘭登。他充滿著童真和好奇心,向往著高墻外的世界。

圍墻內是肅穆的高塔,叔叔堅硬剛毅的臉,而窗外是神秘的森林,早在艾丹到來之前,布蘭登就注意到窗外那層層的樹木,影片獨具匠心地將那些樹木的形狀設計地如同早期的哥特教堂內部高聳的尖形拱門、肋狀拱頂與飛拱,顯然外面的世界才更貼近于上帝。于是艾丹一次又一次地讓布蘭登去森林內取得繪經的材料,讓布蘭登不斷得到試煉,變得更加堅強,勇于面對困難,為了取得制造墨汁的果實爬上高聳如云的樹木,在這個過程里,美輪美奐的森林為他提供著豐富的靈感,也讓他遇到阿詩靈這最大的助力,這森林人格化的化身,自然之美的幻象。經文不斷豐富,艾丹不斷成長,直到進入關鍵時刻,尋找至關重要的水晶,庫魯克之眼。布蘭登需要它放大筆下的圖案,繪制秋毫畢現的紋理,艾丹說它是真知之眼,有了它才能繪制神啟之頁。然而象征智慧知識光明的水晶長在邪龍身上,必須從黑暗深淵、悲傷之地取得。智慧之眼需要穿過黑暗才能獲取并釋放光明。

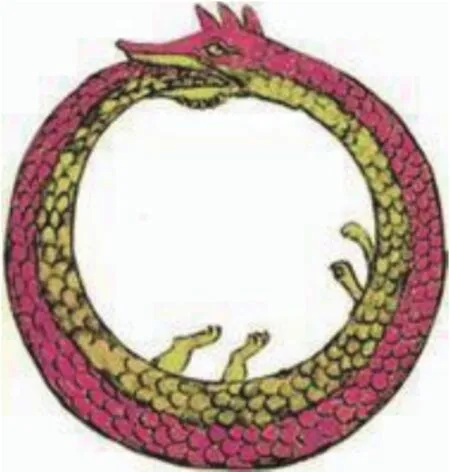

克魯姆·庫魯克是出自凱爾特神話中的邪神。農民通過祭祀初生的事物(包括人)來換回好的收成。它往往以一條邪龍的形象出現。阿詩靈犧牲了幻化人形的法力,為布蘭登撐起巨石。黑暗的領地出現的那條蛇(貪食蛇的模式)最終被布蘭登攪亂了步調,嘴巴咬到了自己的尾巴,布蘭登趁機趁機刺瞎了他的眼。布蘭登在“黑暗者”的巢穴中拔掉那個巨蛇的眼睛所看到的圖像就是一條銜尾蛇。這顯然也是電影制作人的匠心獨運,銜尾蛇是一個自古代流傳至今的符號,大致形象為一條蛇(或龍)正在吞食自己的尾巴,結果形成出一個圓環(有時亦會展示成扭紋形,即阿拉伯數字“8”的形狀),其名字涵義為“自我吞食者”(Self-devourer)。這個符號一直都有很多不同的象征意義,而當中最為人接受的是“無限大”、“循環”等意義。近代,有些心理學家(如卡爾·榮格)認為,銜尾蛇其實反映了人類心理的原型。電影在這里或許戲仿了后代智斗惡龍解救少女的騎士,只不過這里的少女犧牲了自己幫助少年完成了使命。小男孩憑借純真的信仰和勇氣擊敗了這只蛇,意味著基督教信仰對原始信仰野蠻成分的確立,同時也隱喻只有信仰和純真才能將人從后現代貪婪的自我膨脹中解救出來,知識必須返璞歸真,否則只會助紂為虐。《凱爾經》的秘密也就不言而喻了,純真戰勝貪欲,信仰征服邪魔,也比將馴化野蠻,這是最最終結局的預兆。

取得了智慧的水晶,布蘭登開始繪制空白的神啟之頁——代表文化禁錮的叔叔再次橫加阻攔,并撕下了剛剛開始繪制圖案的那張神啟之頁。文化理念的沖突再次爆發。在他的眼里,筑墻才是當務之急,布蘭登剛剛被軟禁,維京人的號角便隨之響起。憑借墨水產生的煙霧庇護,艾丹和布蘭登來到森林,在森林中遇到了海盜,但是海盜呼喚著黃金捧起經書的時候,卻被上面寶石所閃爍的光芒威懾住,頭目棄書而逃,書頁散落一地,剩下的海盜則被阿詩靈的狼群嚇退,阿詩靈化作白狼銜起被風吹跑的那頁經文,迅速跑開,默默地守護著布蘭登。后者在寒來暑往的漫游中完成了凱爾經的繪制。艾丹完成了使命,決定渡船離去,他的那句話大概再次揭示了整部影片的歸旨。

“這本書不是用來束之高閣的(英語直接翻譯為hidden behind the wall),也不能把它非同凡響的創作與世隔絕,布蘭達你必須把這本書帶回人間,讓他們能夠懷有希望的生活,讓這本書照亮北方人所帶來的黑暗時光。”

正像艾丹當初主張去森林尋找素材靈感,他永遠鼓勵布蘭登探索一個更廣大的未知世界,而不是走向封閉。所以經書一旦完成就必須回到人間傳播希望,而非一直只是在森林這塊彼岸仙境。此時神啟之頁仍舊在幸存的叔叔手里,他不停地說我累了,卻等待著布蘭登的歸來——布蘭登注定要回到當初的起點,復歸人間,填滿那神啟之頁,擔負起自己的使命。

興許是神的護佑,叔叔得以幸存下來,它手中的那頁尚待填滿的神啟之頁最終回到了歸來的布蘭登手中,《凱爾經》得以完全。

真實的歷史或許最終證明了艾丹的正確。電影里沒有描述后來的事情,但我們知道當諾曼人征服者“威廉”占領整個不列顛,卻接受了基督教信仰。信仰,《圣經》,那唯一的真知識,便是黑暗中的光明,能教化野蠻人的文明得以流傳,呼應著開頭阿詩靈的話語“那書能將黑暗變為光明。”那些入侵的北歐人或許終于明白了真正的金子是什么,他們為此而來,最后應該不許此行。因為真正的金子,無窮的寶藏,在書里,就在信仰和無盡的知識之中。

這條主線明確地體現了作者文化傳承觀念,可以說艾丹就是他的代言人。他堅持文化至上,在生死攸關之際,也要傳播知識和信仰,而非求一時安穩。知識是真正的財富和庇護。但這個過程里,作者的心態是開放的,文化不能束之高閣,而是要在人間積極發揮它的作用——他的人間包含整個世界的各個種族,是一種普世價值,知識信仰在這部電影中借《凱爾經》雜糅為一體,在傳承的主線上兩者不可分割,這樣也巧妙地規避了歷史上基督教文化專制的陰暗面。

在作者創造的這個夢幻世界里,除了北歐人是真正的文化對立的破壞性因素之外,其他一切都處在開放的融合狀態。作者的獨具匠心之處蘊含在影片的每個細節之中。

舉例而言,與布蘭登相伴的其他幾位教會侍應,分別有著黃色,黑色,白色,棕色的皮膚。那個黃皮膚的人被叫做唐,發誓和衣服顯然都是唐人的代表。繪制經文的墨水技術則是阿拉伯人所發明。影片中的多次出現的十字架,和平日我們所見到的十字架不同,中間的是凱爾特文化的標志性符號之一,它被稱為"凱爾特交叉、環形交叉或凱爾特哈依科洛斯"。常見于中世紀,多為"石造或石刻",這源于凱爾特文化中將"石頭"作為圣物崇拜的行為。后因凱爾特文化與基督教的結合形成了這種十字架。布蘭登的寵物,白貓,潘哥鵬是是一只純種的波斯貓(看他的眼睛顏色不是一樣的),所謂波斯就是現在的伊朗。那是拜火教的起源地。它的名字是“比雪更加潔白”之意。(出自《圣經》舊約·詩篇51章第七節:求你用牛膝草潔凈我,我就干凈;求你洗滌我,我就比雪更加潔白。)。而在《圣經》中,貓是唯一一個沒有出現的動物。而在古埃及神話中,貓又是靈界的守護神。在歐洲的中世紀,黑貓又被當成女巫的化身被冠以一層靈異的色彩——不過這里的白貓或許有著更深的意蘊,她的真正主人或許就是森林里的白女巫(白巫師可以治愈傷痛,在傳說中往往是英雄的助力,是黑女巫的對立面)——阿詩靈。

然而消散的阿詩靈去了哪里呢?——她一直都在,現在也還在,但卻不能再以獨立的個體存在。在影片開始,她目睹了第一只水晶之言被諾曼人鐵蹄踏碎,目睹了艾丹所在修道院被夷為平地,四處逃離卻要繪制傳播經卷——她注定只能是一個旁觀者,直到選擇幫助一再地布蘭登,the book至尊的位格再次提醒我們,作為原始宗教信仰的象征和愛爾蘭民族精神的代表,阿詩靈是助力與守護,卻不能獨立完成拯救的使命。言下之意,文化的傳承必須借助信仰的力量,注定了阿詩靈只能是犧牲的命運,在她耗盡修行將巨石搬開之時,蒼白的臉上開始閃現猙獰的裂紋,她掙扎說“我只能幫你到這里了”,隨后阿詩靈因耗損過度,失去了幻化成形的能力。這意味著凱爾特土著文化重新復歸山林,或者以唯美的圖案鐫刻在書冊中,附麗并裝飾著基督教經文,不再作為獨立的文化個體存在,在漫長的時光,除了經文,那些融匯著凱爾特動人傳說的宮廷羅曼斯逐漸讓他們變為更加溫柔的紳士,想必就是阿詩靈的魔法。

如今,凱爾特元素以更為廣泛的形式散佚在這個世界的各個角落,森林里有她,詩歌里有她,音樂,繪畫,傳統文化和民族精神往往潤物無聲,卻悄然綻放,化作藝術家閃爍的靈感,恩雅、U2還有托爾金的指環王,已然消失的凱爾特土著文化在當今世界卻遍地生花,阿詩靈一如往昔,生意盎然。我們將在文章的下一部分詳細地解析“阿詩靈”(Aisling)的設定和構思,以及和布蘭登曲折的關系。

(二)夢與光的交融。

影片制作人摩爾對愛爾蘭本民族的傳統文化懷有著極其深厚的感情,雖然現在的音樂電影小說中,取自凱爾特文化的素材日益繁多,但顯然也只是我們現代人的一種追思,傳統之魂已化蝶而去,此情可待成追憶。影片的主題是布蘭登繪制經書,完成文化傳播的使命,他克服萬難的勇氣讓這個旅途顯得十分悲壯,那么阿詩靈的命運就如同一首哀婉的小詩。她是這部電影的內在魂魄——凱爾特或者說愛爾蘭的民族精神,作者借此來追懷逝去的美,而藝術手段(是繆斯與阿詩靈同宗同源,都是美的精靈)就是最合適也是唯一的祭奠和追憶方式。布蘭登與阿詩靈的交融,基督教理性象征與原始文化中的蠻性象征(生命力)的互動就是這本《凱爾經》。

阿詩靈——夢的精靈,月的化身

阿詩靈是影片中第一個出場的人物。伴隨著影片開始的那句旁白,灌木叢中只閃現出阿詩靈的一雙碧眼,她說自己已經活了幾多歲月(ages),通過鮭魚、鹿和狼的眼睛,她目睹了北方人為了獲取黃金侵略愛爾蘭,為了尋找黃金而摧毀一切——畫面閃現了艾丹的修道院被夷為平地,而他則開始了海外漂泊。阿詩靈是誰?潔白的肌膚,音色的頭發,銀鈴的聲音,天真的瞳孔,宛若月的精魂。

Aisling在愛爾蘭語中意為“夢”,是一種愛爾蘭詩歌形式。(讓人聯想到羅馬神話中的繆斯。)在Aisling中愛爾蘭島以女性的形象出現在詩人眼前(老少皆有),述說著現在人民的疾苦并預言未來的復蘇(王位的替代)。此文體源于更早的非政治性愛爾蘭詩歌體裁,其中詩人會遇見一個美麗而有神奇力量的女性,代表著春天,大自然以及愛。引領人們走出黑暗,向往光明的希望和力量。愛詩玲的美,屬于森林的開放,屬于大自然的自在。森林是她的領地,那是和高墻內截然不同的世界,也是叔叔不想讓布蘭登知曉的世界。因為這片領地,這荒蠻的野外是屬于和基督教不同的信仰體系,和那冰冷的高墻相比,這里充滿了生命力,影片中的阿詩靈在森林中穿梭步履矯健,而布蘭登跟隨她領略了他不從領略到的自然之美——自然是比《圣經》更大的啟示之書。借此,布蘭登才得以成熟,《凱爾經》日臻完美。

而前文中提到的那只白貓,也暗示了我們阿詩靈的身份——白女巫。在整部影片中,它的白色和阿詩靈極為統一,他們同作為那種原始宗教文化的陰性力量,是母系社會崇拜的神祇,她銀色的皮膚頭發和白衣都暗示她是月亮的女兒。白貓顯然也聽從阿詩靈的話。白貓跟隨艾丹而來,它指引著布蘭登到達森林,而在布蘭登第一次被軟禁起來的時候,影片最為經典的一幕出現了,白貓去求助了阿詩靈。阿詩靈緩緩唱起一支夾雜著古蓋爾語的“巫曲”

你須去那 我不能去的地方

潘歌鵬 潘歌鵬

那是一個霧鎖煙迷的古老世界

我們只在里面呆一會兒

只不過一眨眼

你須去那 我不能去的地方

潘歌鵬 潘歌鵬

那是一個霧鎖煙迷的古老世界

我們只在里面呆一會兒

只不過一眨眼。

歌詞參雜著愛爾蘭古蓋爾語,聲音稚嫩清脆易碎,仿佛中世紀早期薄弱模糊的基督教與原始文化界限。歌聲裊裊,潘哥鵬隨之化作一縷白煙,穿過高塔的圍墻,來到熟睡的院長叔叔那里取得了布蘭登房間的鑰匙。在阿詩玲唱的“巫曲”中,她唱到,潘哥鵬啊,你須去那我去不了的地方。(You must go where I can not)——也許可以理解為一神宗教對原始宗教的強勢地位。正如我們先前所分析的那樣,阿詩靈作為母系社會早期崇拜的神靈,是被基督教所排斥的(叔叔的態度),在基督教傳播早期,帶著泛神論色彩的精靈(蠻性象征)幫助一神論的基督教成就經文(理性象征)。卻也因此失去了獨立的形體。

在影片中,她還曾提到,自己的親人父母被克魯姆邪神所吞噬,而在影片后推出的紙質繪本中,介紹阿詩靈的父親(據后來出版的紙質版) 路但 (Airgetlam) 凱爾特神話中達努神族的一個國王。達努神族(Tuatha Dé Danann),也就是女神達努(Danu)的子孫,他們最大的敵人就是深海巨人,而邪神巴羅爾的兒子之一就是前文提到的悲傷之地的克魯姆·庫魯克。作為女神達努的子孫,對于阿詩靈的崇拜是屬于母系社會的,[2]而隨著時代的推移,男性取得了統治權,那么神祇也隨之改朝換代。在后來的凱爾特神話中,庫魯克有了新的形象,變成了擁有太陽的神性,名字含有[三日月][輪]之意,傳說為了制止發怒的巨蛇而犧牲的英雄。在影片中,一旦靠近它的領地,阿詩靈的力量就開始受到抑制,并且迅速耗竭。暗合了原始宗教崇拜的信仰更迭。

這種蠻荒的原始信仰注定被基督教所取代,也就是說,阿詩靈幫助布蘭登實際完成了對民間信仰的完全征服,而她自身所代表的的原有文化中美好的那部分卻逐步融匯到基督教這種更強勢的宗教中去。至此,直到影片結尾,阿詩靈再未以人身正式出現,因為真正的光之代表取代了原始宗教中陽性象征的邪神。而此時的阿詩靈卻再不能回到對等的位置,所以片尾,她以白狼的形態出手相助,擁有人的眸子卻并沒有變回當初的小女孩。她聽到他呼喚她的名字,欣慰地轉頭示意,卻迅速隱匿了。她的人形和笑聲一閃而過,周圍則是黑夜和雨絲。阿詩靈是夢,屬于夜晚,而布蘭登是光。月亮必然被日光遮蔽。

布蘭登——光的使者,神性的體現

布蘭登恰巧是制作人兒子的名字,但顯然本片的主人公是根據歷史上一位真實的人物刻畫而成,布蘭登是愛爾蘭歷史上十二大傳教士之一,以其航海經歷而聞名,或許影片中沒有講完的故事就是布蘭登效仿艾丹將信仰和知識傳播海外。這想必又是一番更加波瀾壯闊的悲壯傳奇。

在影片中,作為繪經人,艾丹和布蘭登的耳朵在耳廓處都打上了耳釘——在《圣經舊約出埃及記》里的21章中寫道:

“他的主人就要帶他到審判官那里(或作上帝),又要帶他到門前,靠近門框,用錘子穿他的耳朵,他就永遠服侍主人。[3]”

可見,布蘭登作為繪經師的職責就是神忠實的仆人,他們永遠忠實地服侍上帝。在影片中,他就是光的使者,神性的體現。

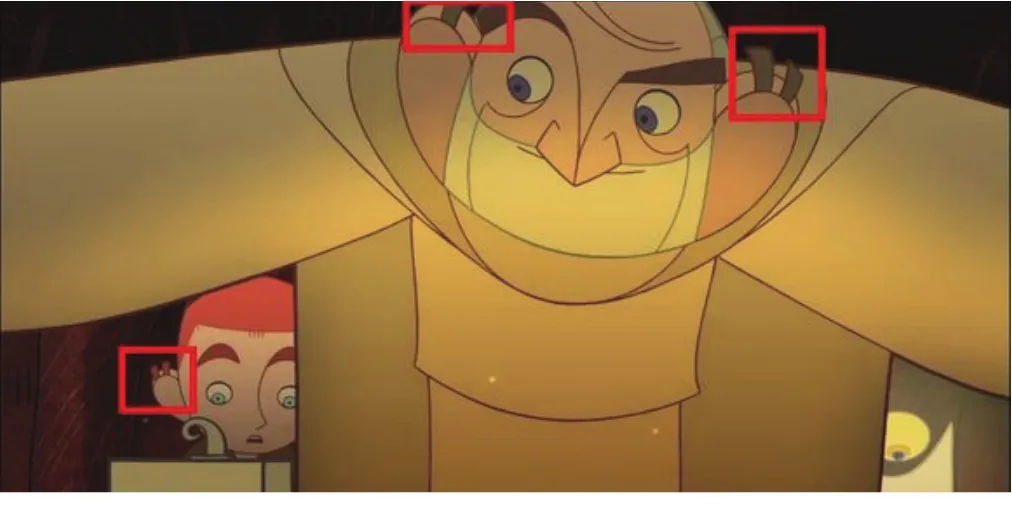

影片不斷貫穿著基督教的唯光傾向,在影片的開始,布蘭登被叔叔訓斥,身后的背景是一些圣人的畫像,而布蘭登位于畫面的中間,與頭部發光的圣人相應。這里預兆著布蘭登終將成為圣徒。此時的布蘭登還是個“伴讀小書童”,所以,他的“圣光”還沒有開始發亮。而從他初入森林,圣光透過他頭上的枝葉開始出現,并在后來的影片中不斷再現并用分鏡強調,光環不斷變大,直到片尾,成為主教的布蘭登頭部后面的光環就變得和那些畫里的人物一樣了,他成為了真正的圣徒。故事里布蘭登無疑寄托了湯姆·摩爾更多美好的祝愿,他天真爛漫、純真無邪,好似一塊未經雕琢的璞玉。面對經書存續,卡拉院長和伊丹大師代表了兩種不同的態度和方式,這里沒有對與錯之分。但影片通過布蘭登的選擇,似乎已經給了我們答案。企望神靈的庇佑,既體現了人類面對自然時的一種無助,也寄托了對美好的向往,是每個民族在成長中所共有的一種精神歸宿。

對人身懷戒備的阿詩靈第一次出手相助時,很大一部分是因為她了解到布蘭登和她一樣同為孤兒。“孤兒”——這便是我們現今的處境,無論是對于人類自身還是文化,“在后現代的語境中,傳統的文化觀念和價值逐一崩塌,工具理性所張揚和主導的功利主義、實用主義越來越強悍地滲透到人們的生活之中,從而引起了人們的惶恐和不安:

“在后現代的世界里,在模擬的時代,沒有真理,沒有現實,也沒有意義。它留下的只是一些‘碎片’,所有能做的事不過是去游戲這些碎片。因此,‘游戲碎片——這就是后現代’。”

諸如此類的焦慮的表達不僅出現在波德里亞、詹姆遜、韋伯等人的哲學、社會學、文化研究之中,同時也出現在作為藝術作品的動畫影片中,成為近年來動畫影片故事所表述的新主題。面對這種境況,摩爾呼喚神性(或信仰)和傳統的回歸,而對傳統中美好精神,對美的探尋本身又何嘗不是一種信仰。

所以在這個意義上,阿詩玲和布蘭登因為尋得了彼此,便不覺孤單,只有憑借布蘭登,阿詩靈才能擺脫自身一直是旁觀者的身份,真正地護佑這片她生活了許久的愛爾蘭島,庇佑這片島上的子民。原始宗教無法對抗異族的破壞勢力時,基督教的介入就顯得極為及時和必要了。

三、融合和留存——總有遺憾的文化悲歌

在現今的世界,對藝術、美真正的追索本就是一曲哀歌。而在文化傳承這項事業悲壯地進行下去之時,我們總要繼續舍棄或者遺失一些東西,總有缺憾。

顯然,影片制作人規避了后來基督教橫行歐洲,女巫作為異教勢力備受迫害的事實。原始文化和基督教的碰撞,而將之詩意呈現,美妙融合是作者美好的期許,卻不完全是那一階段歷史的真相。作為社會戒律的基督教與阿詩靈代表的原始生命沖動斗爭化作影片中委婉的隱喻。阿詩鈴失去變身的法力,成為野獸最終消失在古老的森林。因此,我們只有在電影里緬懷那些神秘、野性、生命力;而這三者現在僅是詞語而已。換言之,即阿詩玲是美本身,而我們只是生活在追求美的痛苦中,卻無力真正的還原。影片制作人湯姆·摩爾的下一個動畫構思或許可以成為這種理解的佐證,提起這部名字暫定為《大海之歌》(The Song of the Sea)的作品,摩爾形容道:

“這一次,我們將故事背景設置在了現代社會,是有關于一個塞爾奇小精靈的民間傳說,她是最后一個擁有著海豹外貌卻能化為人形的生物,嘗試著想要重新回到大海里——那是一個童話世界即將終結的時間點,所有只存在于民間傳說中的生物全部在現代社會的影響下,愈加地墮落、腐敗,他們根本就不想回去,可小精靈的歌聲卻是讓他們回歸的惟一辦法……一個有點悲傷的故事,卻以一種非常美好的方式呈現出來。我覺得對于一個像我這樣的動畫師來說,完全是在靠著一股熱忱在支撐自己的理想,考慮到還有一些生活上的責任需要負擔,所以在實現理想的時候難免要走一些迂回的彎路,但只要是在向著既定的目標前進,一切也都是值得的。《凱爾經的秘密》代表的是我事業上的第一個‘落點’,能夠有這樣一個良好的開端,我感到非常地欣慰。”[4]

顯然這個賽爾其小精靈就是阿詩靈的一種延續,她的歌聲讓我們徒生悵惘,但我們再也回去她說在的“彼岸”(凱爾特神話中仙靈的居所,多在山林、湖泊和沼澤之中),和《凱爾經的秘密》一樣,制作人不斷想展現的問題就是重拾現代文明中遺失的純真,包括失落的民族精神等等。而阿詩靈從基督教強大的那一刻起(在當時的世界,基督教所代表的理性象征就是類似于現代科技文明的那樣一種強勢文化,阿詩靈唯有選擇躲藏,在完成了自己的使命之后,不然她必定又要處于險境,而此時的布蘭登顯然也已經足夠強大,無需她的佐助)便選擇了逃避隱匿在森林之中,不再在人前出現,哪怕面對可愛的布蘭登。有趣的是,在基督教統治的歲月,我們所了解到的一切都來自于當時的僧侶所記錄的游吟詩和歌謠。不知這算不算布蘭登對阿詩靈的回報呢?

參考文獻:

[1]《<凱蘭書卷>裝飾風格探索》【J】《中國出版》2012年12期

[2](愛爾蘭)托馬斯·威廉·黑曾·羅爾斯頓著 黃悅、王倩譯【M】《凱爾特神話》陜西師范大學出版社 2013年3月版

[3]《圣經》和合本

[4]陳嘉明《現代性與后現代性十五講》【M】北京大學出版社 2006 年4 月版

[5]http://movie.mtime.com/80660/behind_the_scene.html#menu《凱爾特秘密》的幕后花絮 作者 云起 發布者: 時光網(2010-04-06 11:02:42)

[6]馮象《玻璃島:亞瑟與我三千年》【M】生活·讀書·新知三聯書店2013年4月版

中圖分類號:I207.42

文獻標識碼:A

文章編號:1671-864X(2016)04-0209-05

作者簡介:張哲萌(1990.11-),女,漢,山東省濟寧市,武漢大學文學院,比較文學與世界文學系2013級研究生在讀,工作單位:鳳凰網資訊中心。