從元代室宇賦看元代士人精神型態

武懷軍

(深圳職業技術學院,廣東深圳,518055)

?

從元代室宇賦看元代士人精神型態

武懷軍

(深圳職業技術學院,廣東深圳,518055)

內容摘要:元代是室宇賦創作的高潮,作品存量相對較多。元代室宇賦創作繁榮的原因有二,一為宋代時代精神的傳承與影響,二為元代士人的現實處境——仕途蹉跎,相當一部分人選擇了結廬隱居。室宇賦涉及的一般是私人空間,便于寄托賦者的個人情志,成為元代士人精神世界的一扇窗戶。元代室宇賦思想傾向比較復雜,有儒、道、佛、文人情懷、隱居(儒隱和道隱)等。從元代室宇賦中,約略可以見出元代士人的精神型態,這個型態特點有三:一是相對內斂,缺乏政治進取精神;二是兼收并蓄,多元雜糅;三是儒學在政治權力庇護以外重新尋找價值與尊嚴。

關鍵詞:元代文學;室宇賦;士人;精神型態

室宇賦的類目名稱來自《歷代賦匯》,該類目是與作為政治活動中心的宮殿賦相對而言的,同樣是寫建筑,宮殿賦關注的重點是公共空間,而室宇賦關注的是私人空間,多以室、屋、堂、樓、亭、臺、閣、軒、齋、庵、居、館、舍、園、觀、廳、巢、窩、院、庭、莊、廳、林等作為描寫對象。此類賦作與宮殿賦的旨趣大相徑庭,宮殿賦一般借描寫宮殿寄托賦家的政治抱負、政治愿望與現實目的;而室宇賦通過在私人空間里發揮,較多地表達了文人們內心的情志。所以,關注元代室宇賦的創作情況,就能打開元代文人精神世界的一扇窗戶,一窺元代士人的精神型態。目前已經有學者就室宇賦進行了研究,打下了一定的研究基礎,可惜已有的成果多為片段或局部研究,對元代室宇賦缺乏總體的把握和深入精神層面的分析。本文擬對元代室宇賦的總體特征進行梳理和總結,并借此對元代士人的精神型態作一個總體的把握,庶幾有補于相關研究。

一、元代室宇賦的創作概況

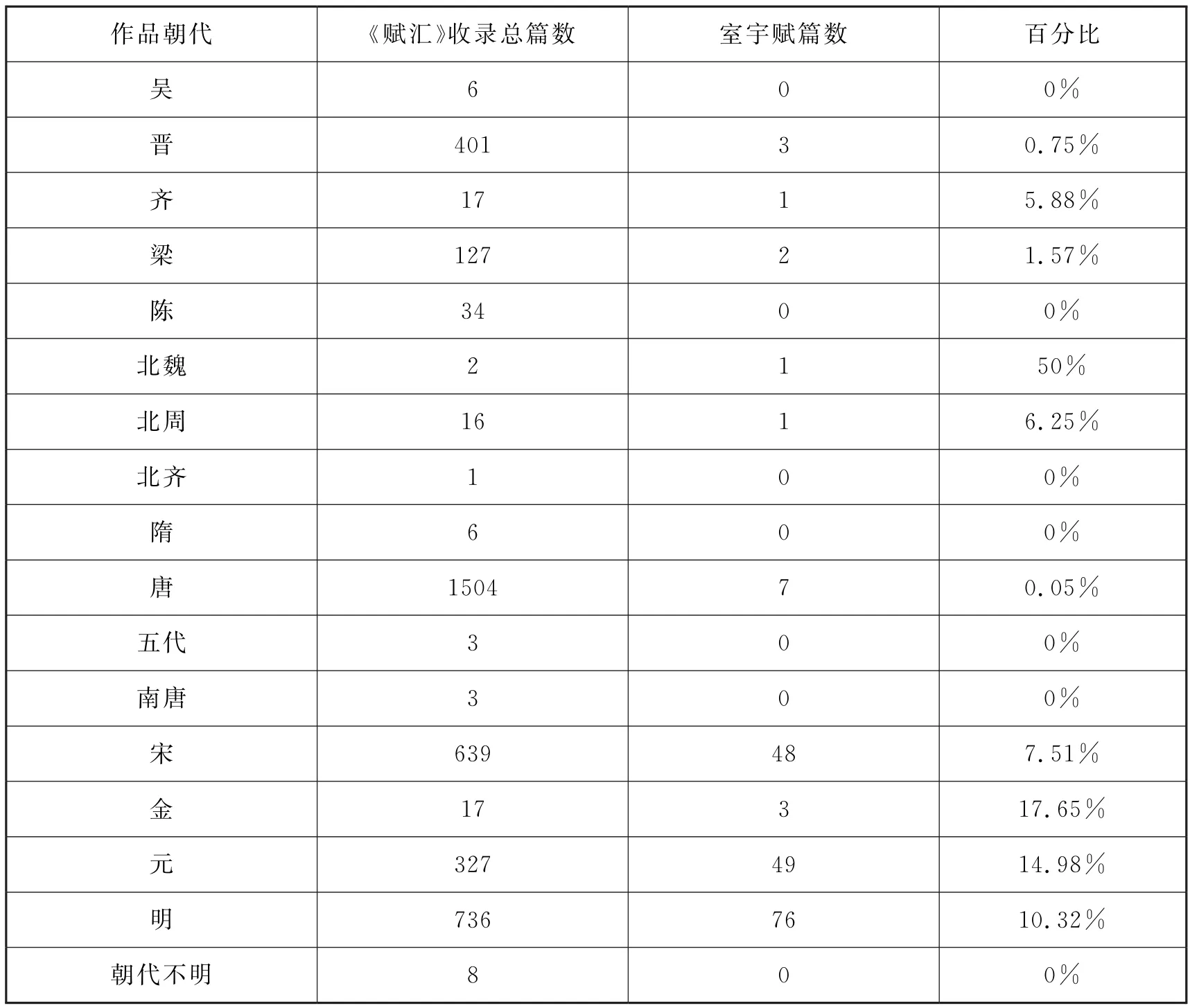

《賦匯》在室宇的類目下,收錄了晉代以來的室宇賦193篇,各朝代具體篇數統計如下表:

續表

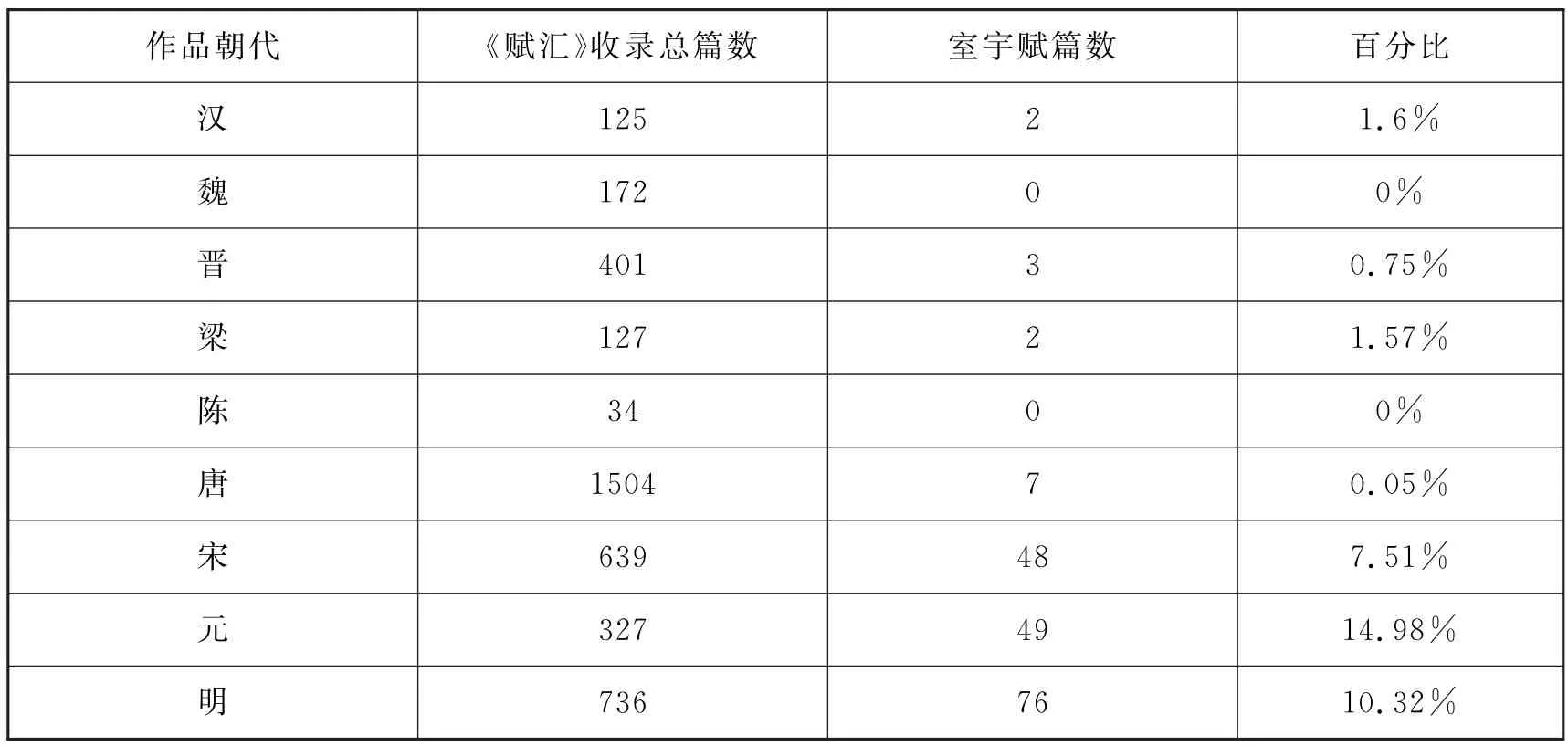

在辭賦總數很少的朝代,各類目的賦作數量占比往往具有一定的偶然性,為了數據的可靠性,現剔除辭賦總篇數在20篇以下的小樣本朝代,得到下表:

從表中可以看到,室宇賦的創作在宋代以前比較冷清,少有問津。從宋代開始,室宇賦數量有了大幅度的增長,元代的室宇賦在同時代辭賦總量中占比幾乎是宋代的2倍,在辭賦總量差不多是宋代一半的情況下,室宇賦的總量超過宋代室宇賦的總量。明代這一比例又呈現下降的趨勢,但與宋代以前相比,室宇賦的占比仍然處于高位[1]。可見,宋代開啟了室宇賦的創作的大門,而元代則是室宇賦創作的鼎盛期,明代則承元代余緒,創作仍然活躍。

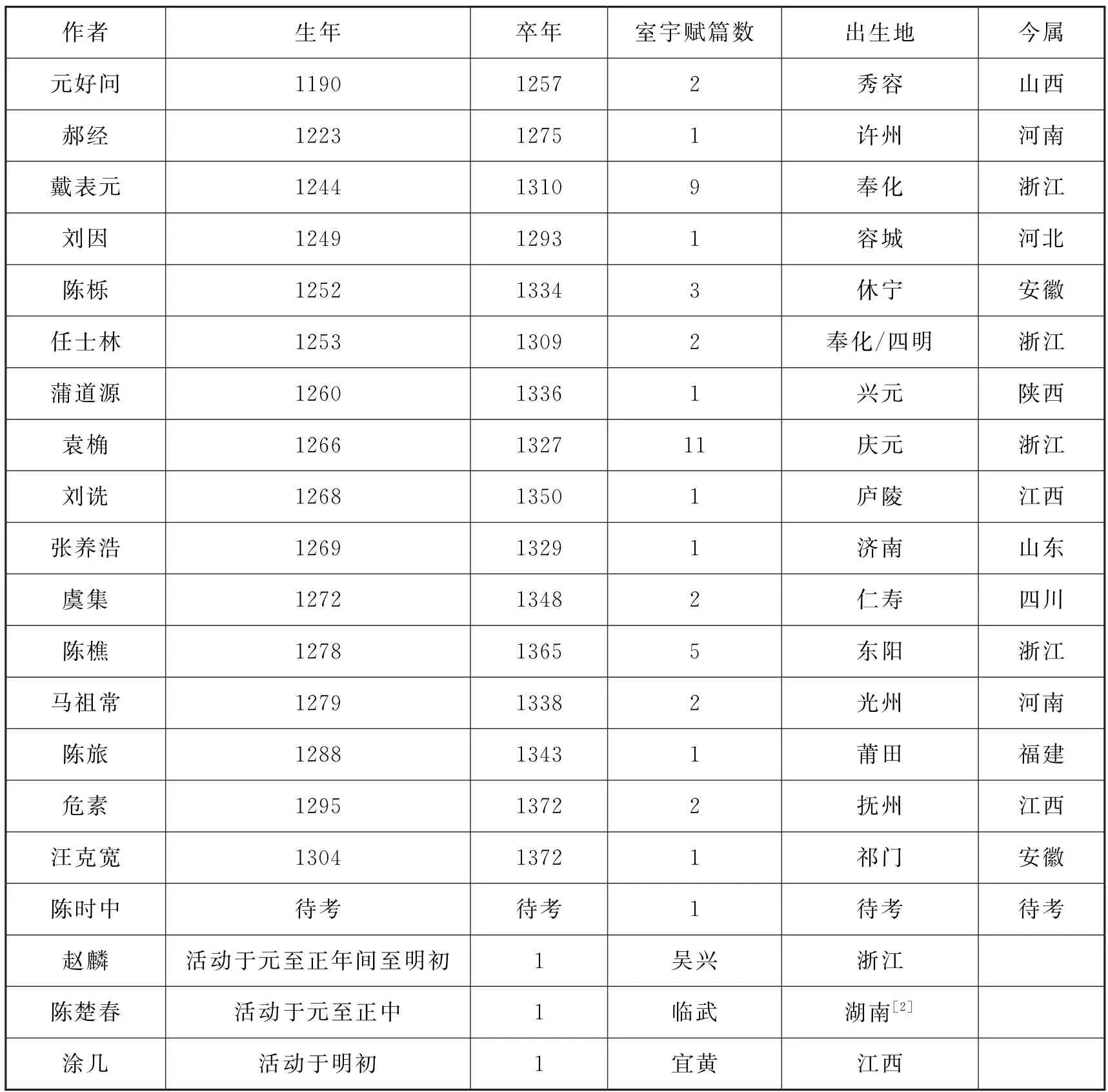

《賦匯》所收元代49篇室宇賦涉及作者21人,大致情況如下表:

其中,元好問今人習慣上歸入金代,涂幾主要活動于明初,剩下的19人作有室宇賦46篇,其中有9人生于長江以南地區,作有室宇賦30篇。即在元代室宇賦創作中,江南賦家是創作的主力。從時間分布上看,元代室宇賦的創作主要集中在元代早期和中期,晚期作品相對較少。

二、元代室宇賦創作相對繁盛的原因探析

元代室宇賦創作的盛況不是突然出現的,它是在肇始于宋代的創作趨勢的進一步發展。所以在探究元代室宇賦創作興盛的原因時需要注意兩方面的情況,一是室宇賦創作在宋代興起的基礎性原因,二是室宇賦創作相比于宋代在元代形成小高潮的增量性原因。

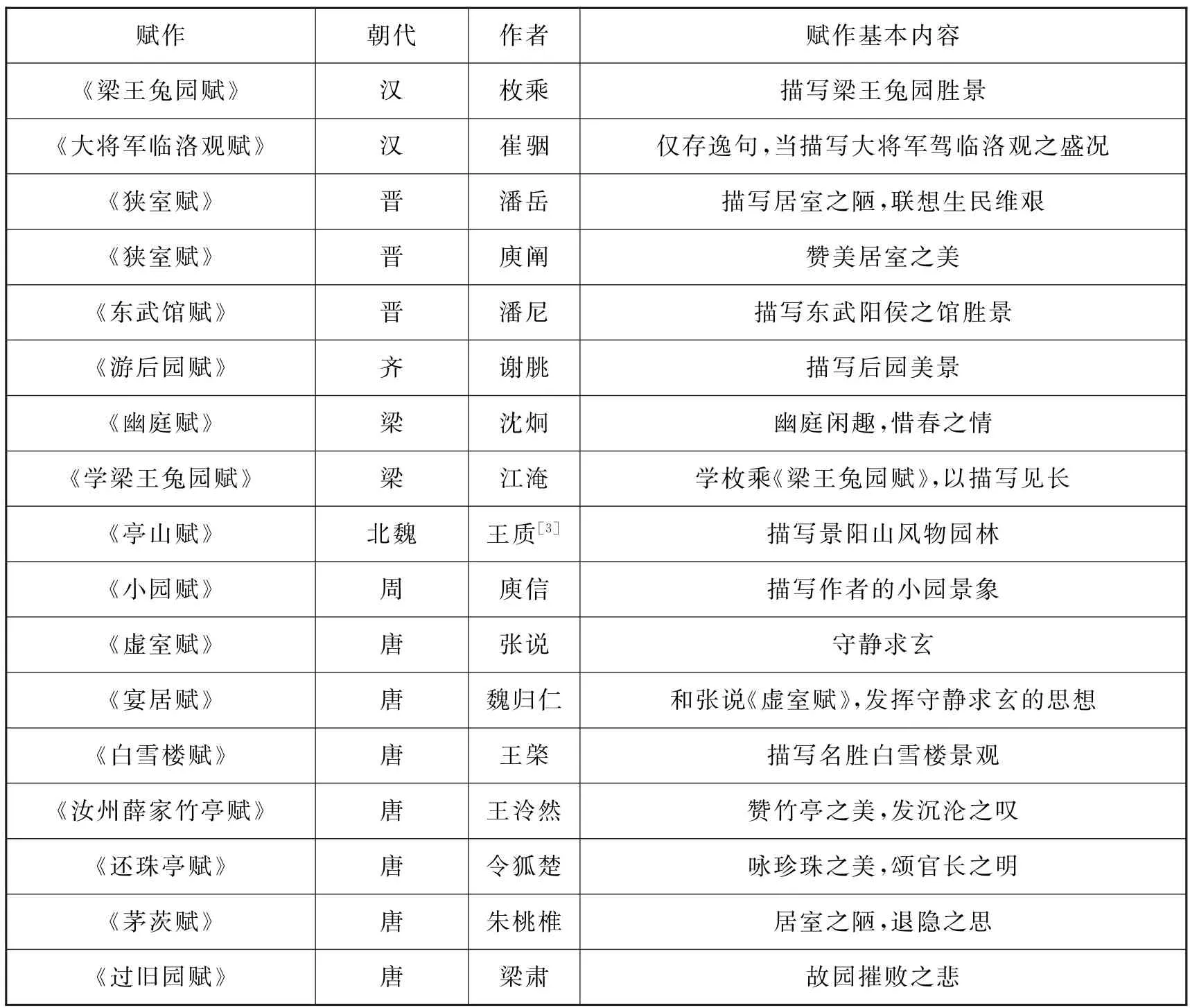

首先來看室宇賦興起于宋代的原因。《賦匯》所收宋代以前的室宇賦屈指可數,現列舉如下表:

通過上表,可以看出,宋代以前的室宇賦在數量上要少得多。在創作特點上,有兩點值得注意。一是有些賦作還帶有宮殿賦的特征,如枚乘、崔骃等人的賦作,唐代令狐楚的《還珠亭賦》中的頌美,也與宮殿賦類似。二是這些賦多以描寫見長,較少個人情志的表達。作者往往把所有的注意力集中在所描寫的對象的外在特征上,以細致地描摹外在對象的各種細節作為賦作的基本內容,個人在此過程中的體驗、沉思、聯想則較少表達。在上述賦作中,具有一定情志體驗的有潘岳的《狹室賦》、沈炯的《幽庭賦》、張說的《虛室賦》、魏歸仁的《宴居賦》(從嚴格意義上說,此賦不是室宇賦)、王泠然的《汝州薛家竹亭賦》、朱桃椎《茅茨賦》和梁肅的《過舊園賦》。這些帶有個人情志體驗的室宇賦,其重點仍在于對外在空間的描寫,個人內在沉思和體驗則是次要的,有時只是順帶一提,難以成為賦作必然的、有機的構成要素。

宋代及宋代以后室宇賦的情況則有較大的不同,試比較謝朓的《游后園賦》與晏殊的《中園賦》。謝朓《游后園賦》全文如下:

積芳兮選木,幽蘭兮翠竹。上蕪蕪兮蔭景,下田田兮被谷。左蕙畹兮彌望,右芝原兮寫目。山霞起而削成,水積明以經復。于是敞風閨之藹藹,聳云館之迢迢。周步檐以升降,對玉堂之泬寥。追夏德之方暮,望秋清之始飆。藉宴私而游衍,時寤語而逍遙。爾乃日棲榆柳,霞照夕陽。孤蟬以散,去鳥成行。惠氣湛兮帷殿肅,清陰起兮館池涼。陳象設兮佩玉瑱,紛蘭藉兮咀桂漿。仰微塵兮美無度,奉英軌兮式如璋。藉高文兮清譚,預含毫兮握芳。則觀海兮為富,乃游圣兮知方。

此賦全文寫景,賦中寫到了人物的活動,但僅限于動作和外表,難以測度人物的精神世界。

晏殊的《中園賦》比較長,現擷取較有代表性的段落以窺其全貌:

在昔公儀,身居鼎軸。念家食之憑厚,斥芳蔬之薦蔌。粵有仲子,堅辭廩祿。率齊體于中野,灌百畦而是足。惟二哲之高矩,藹千齡之信牘。雖顯晦之非偶,諒謨猷而可復。豈不以崇高宅乎富貴,聲教移乎風俗。四民謹舊德之業,百乘鄙盜臣之畜。義利貴于交戰,矛盾蚩兮并鬻。……爾乃杏壇蒙金,蹊桃衒碧。李雜紅縹,柰分丹白。梨夸大谷之種,梅騁含章之飾。烏勃旁挺,來禽外植。櫻胡品糅而形別,棠棣名同而實析。……茲所謂祛魯相之介節,略於陵之獨行。卻園夫之利兮取彼閑適,荷王國之寵兮遂夫游泳。禽托藪以思騖,獸安林而獲騁。徜徉乎大小之隱,放曠乎遭隨之命。庶樂育于嘉運,契哲人之養正。

此賦開篇即為敘事,中間為描寫,最后為賦者的個人情志體驗。描寫部分約占全賦三分之一的篇幅,另外三分之二的篇幅無論是敘事還是賦者的情志體驗,都透露出賦者精神世界的消息,與《游后園賦》幾近客觀的描寫有很大的不同。

以上兩篇賦的區別,不是個案,它代表了唐以前室宇賦與宋元明室宇賦的一般性的差異。產生這種差異的原因在于賦家們的不斷變化的精神需求。

一般情況下,創作主體是創作活動中最活躍的因素,它在審美對象的刺激、激發下,開始創作活動。在創作過程中,創作主體的注意力并不總是集中于審美對象上,有可能從審美對象上移開,進入一種內省的狀態。這種內省狀態其實是創作主體把自己當作審美對象,對自身精神世界的一種觀照。創作主體在多大程度上關注外在的審美對象,在多大程度上進行內省的精神觀照,與不同的創作主體、創作體裁、創作情境都有關聯,同時也與創作主體所處的時代相關。具體到室宇賦的創作,唐以前的賦家創作時對自身精神世界的觀照較少,而宋以后的賦家創作時對自身精神世界的觀照較多。這種差別很大程度上可以歸因于時代精神的變化。

宋代時代精神的變化有兩點值得注意,有學者已經作過相關的論述。如劉培的《兩宋辭賦史》論道:“宋初士人普遍缺乏蹈厲之氣,宋初的時代精神漸趨于沉潛內省。”這種精神影響于辭賦創作,則表現為“宋初賦家回避社會矛盾,關注自身遭際。宋初的文人們十分重視自己的內心體驗,希求精神掙脫名利羈絆后的自由與閑適”[4]。北宋中期以后,受理學思潮的影響,賦作中反映內省體驗的傾向進一步加強。當時有些理學家本身就是賦家,如周敦頤,有些則是受理學思想浸染較深的賦家。他們的賦中表現出玄默自處的傾向[5]。

宋初內省的時代精神與北宋中葉理學思潮重內省體驗的傾向落實到辭賦創作上,室宇賦就成為寄托內省精神的重要載體之一。另一方面,室宇賦中的描寫對象或大或小,或富麗堂皇,或簡陋樸素,基本上是私人產業和私人空間,反映在賦作的精神世界中就成為私人空間,便于安放個體精神活動產生的獨一無二的內在情志體驗。

元代室宇賦絕對數量雖遠遠少于宋代,但是其相對數量與宋代相比還是有所增長。原因之一就是宋代形成的內省的時代精神借由理學在元代繼續發揮著作用。理學在元代沿著宋代開創的路線走得更遠。元代政權建立后,蒙古文化與中原文化既沖突又融合,蒙古貴族一方面對漢族的語言文字尤其是上古典籍存在著極大的認知障礙,另一方面又要利用這些典籍和思想來治理天下,所以,如何快速而有效地消除認知上的障礙,自然成為一個不可回避的問題。經典的通俗化就是此種情形下的選擇之一。當時出現了一些用通俗語言解說經典的著作,如理學家吳澄的《經筵講義·帝范君德》就有蒙語硬譯文體的影響,擺脫了文言文的束縛,以口語化的形式進行表達。還有元代前期的理學大師許衡以白話文解說經典的《朱文公大學直說》等。總體上來說,元代士人“雖未像宋代理學家一樣,建構一個新的儒學體系,但元代對儒學的發展仍然作出了自己的貢獻,這就是將儒學即理學發展推到了一個通俗化和普及化的歷史階段。如果說宋代理學家重新對儒學體系的建構標志著儒學進入了一個新的發展時期,那么元代理學家對儒學的通俗化和普及化也標志著儒學的發展進入到新的歷史階段”[6]。

元代室宇賦增長的第二個原因是元代科舉制度廢立無常,漢族士人入仕后也較少受重用,士人中由于失意而結廬退隱者較多,創作了相當數量的室宇賦。科舉制度在元代廢舉無常,廢置的時間要多于施行的時間,而且有很多時候都是議而不舉。根據《元史·太宗本紀》記載,元太宗九年開科舉。而根據陶宗儀《南村輟耕錄·科舉》中的記載,太宗即位之后十年即戊戌年才開科取士。《元史·楊奐傳》亦說戊戌年。據此有可能議行科舉在太宗九年(1237),而真正施行是在太宗十年。這次開科舉之后,遭到了很多人的非議,于是又中止了。到了仁宗延祐二年(1315),又重新開設科舉。從延祐二年開始實行科舉之法后,此后幾乎是每三年一開科,少有間斷。在施行了21年之后,科舉制度又被中止。順帝至元元年(1335),詔罷科舉。這次中止了6年,到了至元六年,在翰林學士承旨巙巙建言下,第三次開科取士。據皇慶二年(1313)頒行的科場條例,考試對象分為兩類,第一類是蒙古人和色目人,第二類是漢人和南人。蒙古人和色目人只試兩場,一場為經問,一場為策論。漢人和南人試三場,第一場為明經,第二場為古賦詔誥,第三場為策論。一般來說,第一類的錄取率要高于第二類。漢族士人即便通過科舉進入仕途,往往只能擔任副職,無緣于高級職位,南方漢人到北方做官,也往往會遭到歧視。

元代士人雖然不受重視,但是他們也沒有淪落到平民的境地。錢穆指出:“元雖不貴士,然其時為士者之物業生活,則超出編戶齊氓遠甚。……故元代之士,上不在廊廟臺省,下不在閻閭畋畝,而別自有其淵藪窟穴,可以藏身。”“元廷雖不用士,而士生活之寬裕優游,從容風雅,上不在天,下不在地,而自有山林江湖可安,歌詠觴宴可逃,彼輩心理上之不愿驟見有動亂,亦宜然矣。”[7]如元代早期的一些掌握地方武裝力量的漢族世侯就喜歡養士,一些讀書人因此得到了保護,著名的有東平嚴氏;元代后期在江南經濟發達地區,也出現了富豪養士的現象,如昆山富豪顧瑛就興建了玉山草堂,招徠文人,互相唱和,并編成《玉山名勝集》。就是說,失意的士人們生活不至困頓,沒有失去創作的物質基礎。就室宇賦來說,山林江湖間的歌詠觴宴,在物質條件和題材上極大地促進了創作。

三、元代室宇賦思想傾向分析

通過對元代室宇賦的分析,不難看出,元代室宇賦中所容納的是元代賦家們的一個精神標本。在這個標本中,思想形態和價值取向豐富多彩,呈現出多元化的傾向。經過歸納,元代室宇賦的思想傾向主要有以下幾類:儒家(含理學)、道家、文人趣味、隱逸、頌美、佛教、生活趣味,這些種類時有交叉,其中儒、道、隱三者相雜者不少。下面作一簡要敘述。

以儒家思想為依托的賦作有十多篇,為數不少。危素的《三節堂賦》宣揚儒家的忠孝觀念,陳樵的《八詠樓賦》則以治天下的儒家理念統攝全賦,他的《東陽縣學暉映樓賦》反映的是儒家的教育思想,郝經的《冠軍樓賦》中蘊含有儒家的德政思想,馬祖常的《草亭賦》、陳樵的《胡氏鐵心亭賦》、戴表元的《容容齋賦》、袁桷的《馀軒賦》等都體現出儒家的思想觀念。此時理學思想在辭賦創作中仍有一席之地,陳櫟的《風雩亭賦》就流露出“克己去私,復乎天理”的觀念,劉詵的《詠歸亭賦》中說“掃人欲于凈盡,如天理之流行”,蒲道源的《雪軒賦》中提出“己私之盡克”,危素的《存存齋賦》以“契洙泗之心傳”為追求目標。元代室宇賦中儒家傾向表現出以下幾個特點,其一是理學仍占比較重的分量,理學在元代的流傳仍然比較廣泛,有些賦家同時也是理學家,出現這種情況也是順理成章的事情。其二是儒家思想在這些賦中呈現多元化的狀態,沒有明確的主流意識。有談治天下的,有談教育的,有談品行的,有談忠孝的,有談容忍的。其三,有些賦中雖然涉及了儒家思想,但卻不單單只有儒家思想,往往是與道家甚至佛教的思想雜糅在一起的。陳櫟的《黃山堂賦》、袁桷的《息齋賦》和《冬窩賦》就是儒道雜糅的作品,戴表元的《容容齋賦》則出現儒佛雜糅的情況。

與宮殿賦相比,室宇賦多為私人空間,且多在山林江湖之中,所以此類賦作更容易與道家思想相契合。元代室宇賦中就有一批體現道家思想的作品。袁桷的《椿堂賦》、《擬剡亭賦》、《榕軒賦》,劉因的《橫翠樓賦》,戴表元的《靜軒賦》和《寄安齋賦》,馬祖常的《悠然閣賦》,任士林的《賓月堂賦》等都是契合道家思想的賦作。這些作品大都以齊物、處順、榮辱、避世為主題進行闡發,大部分賦作對道家思想的闡發并不完整,僅僅是有感而發,并不具有思想演進的邏輯性或體系性。但是有一點是不容置疑的,即道家思想在元代室宇賦中的存在是大量而普遍的。

表達隱逸思想也是不少元代室宇賦的共同主題。一般情況下,隱逸和道家思想關系緊密,可歸入道家類。這里之所以沒有這樣做,原因在于元代室宇賦的思想傾向上既有道隱,也有儒隱。所謂儒隱,就是以儒家思想為隱居之寄托,比如戴表元的《耕寬堂賦》,汪克寬的《三友堂賦》,蒲道源的《雪軒賦》,袁桷的《息齋賦》,陳樵的《蔗庵賦》等。人們通常認為儒家是進取的、入世的,但儒家也有出世的一面,即《論語》所講的“用之則行,舍之則藏”[8],這里的儒隱即屬于因客觀條件限制,不能為世所用,轉而隱居的情況。儒隱的具體內涵主要有兩方面,一是修德,如陳樵的《蔗庵賦》所說:“求諸外未若求諸己也,安其身又未若修其身也。”二是成為道德榜樣,儀范鄉里,如戴表元的《耕寬堂賦》。這里關于士人窮達出處選擇,比傳統的表述更多一些積極的色彩。選擇隱居等于離開仕途,在褪去了儒家思想的現實功利色彩之后,關于理想的執守沒有僅僅局限于獨善其身,而是通過獨善其身達到影響鄉里,改造社會的目的。道隱則以道家思想為隱居的寄托。此類賦作如任士林的《不礙云山堂賦》,袁桷的《九華臺賦》、《馀閑齋賦》和《復庵賦》,戴表元的《縮軒賦》和《息齋賦》等。道家思想本來就是出世的,所以從隱退引申到道家追求無用、順時守真的思想是自然而然的事情。

有些室宇賦表現出文人的風流情懷,如趙麟的《玉山草堂賦》,陳時中的《碧瀾堂賦》,陳櫟的《春先亭賦》,戴表元的《可竹軒賦》,虞集的《木齋賦》,陳樵的《月庭賦》等。這類賦作的精神世界更有個性,賦家沒有將自己的精神世界比附于先賢,而是充分調動自己的感官,欣賞眼前美景,追憶歷史遺韻,寄情于自然山水亭臺之間,顯得更為舒展一些。

由于交游的關系,一些賦作體現出佛教傾向,戴表元的《一大庵賦》就帶有明顯的佛教色彩,他的《容容齋賦》思想雜糅,仍然能看到佛教思想的痕跡。

頌美類的賦作在元代室宇賦中并不多見,僅有3篇,這類作品多為應酬之作,屬于賦壇的一種正常現象,茲不多論。

四、元代室宇賦與元代士人精神型態

元代室宇賦中展現出的士人的精神是在具體的歷史條件下逐漸積淀而成的,這些具體的歷史條件既包括前代的文化遺產的影響,也包括現實的政治文化的條件。在多種因素共同作用下凝鑄而成的士人精神具有鮮明的時代特征,下面試對元代室宇賦中體現出來的士人的精神型態作一簡單分析。

第一,元代賦家們不僅通過室宇賦構建了一個私人的空間,也構建了一個豐富的精神空間,這個精神空間是元代士人精神狀態的一個重要標本。這個標本中的元代士人精神基本處于一種內斂的狀態,即缺乏外向型的政治進取精神,更多地表現為一種自然的、內向的沉思。

不可否認的是,自從實行科舉制度以后,普通中國人讀書就具有了非常明顯的現實功利性,大部分讀書人涌向了仕途,高者借以實現政治理想,低者博取俸祿以養家糊口。即讀書本身成為積極入世的行為,具有很強的政治向心特征。此后,只要現實條件具備,讀書人的精神狀態就呈現出以政治為旨歸的外向型態。當然,對于特定的個體而言,其精神狀態是有階段性差別的。一般來說,尚未進入政治生活或政治生活尚未定型的人其外向進取的精神就強些,政治生活定型或遭遇挫折者其精神型態就會相對內斂些,比較符合實際的總體情況應該是外向與內斂的交錯狀態。

元代室宇賦中賦家總體精神傾向所呈現的內斂型態,是元代士人總體精神狀態的寫照呢,還是由賦作題材類型而決定的必然現象?為了澄清這一問題,下面用與室宇賦題材相近而意義相對的宮殿賦來作分析。宮殿賦常常涉及政治活動中心,更易于感知士人具有政治關切的精神取向。元代宮殿賦數量僅次于唐代,《賦匯》收24篇,題材相對集中,其中有《明堂賦》2篇,《石渠閣賦》3篇,《凌煙閣賦》3篇,《金馬門賦》4篇,《辟雍賦》4篇,《登瀛洲賦》3篇,《麒麟閣賦》、《宣文閣賦》、《泮宮賦》、《孔廟賦》、《大成殿賦》各1篇。這些賦作與唐代同類賦作的精神狀態差異甚大,唐代同類賦作中充滿著強烈的政治期望,如有的賦作題為《華清宮望幸賦》、《上陽宮望幸賦》等,而元代的宮殿賦中未見這樣的賦作。通過進一步的深入分析,元代賦作所體現出的士人精神世界不僅與唐,而且與宋也有較大的差別。以《明堂賦》為例,該賦唐、宋、元都有人創作,是理想的對比素材。唐劉允濟的《明堂賦》追溯典章,盛贊明堂之宏偉壯麗,其基本的感情基調是“工旅奔競,人皆樂康”,作者的積極向上的感情與作為政治象征的明堂呈現高度契合的狀態。任華、王的作品極稱盛唐,不吝溢美之詞。于沼的《明堂賦》感情基調與前幾篇作品類似,而稍顯理性一些。宋代范仲淹的《明堂賦》是一篇向皇帝建言的作品,賦中寫道:“我國家凝粹百靈,薦馨三極。東升煙于岱首,西展琮于汾側。未正天神之府,以讓皇人之德。祖考來格,俟配天之儀;諸侯入朝,思助祭之職。豈上圣之謙,而愚臣之惑也。臣請考列辟之明術,塞處士之橫議。約其制,復其位。儉不為其陋,奢不為其肆。斟酌乎三王,擬議乎簡易。展宗祀之禮,正朝會之義。廣明堂之妙道,極真人之能事。”賦作的主要內容是考述明堂之制,提請修建明堂。作者以政治參與者的身份向皇帝建言,提請修建明堂,其積極進取的意義不僅僅局限在內心或口頭的贊美,而是付諸行動了。元代祝蕃和邵憲祖的《明堂賦》都采取主客問答的形式。祝賦評論了前代明堂制度,提出“方今圣天子襲世德,承天休。萬國獻圖籍,四海酣歌謳。靈臺嚴太史之測候,辟雍藹多士之藏修。獨明堂之未建,豈王度之靡周。蓋禮樂興于積德,正有待于皇上之黼黻皇猷也”。此賦的表述方式既不像唐人直抒胸臆,也不像宋人直接建言,而是采用虛擬的主客問答方式,帶有隔空喊話,旁敲側擊的意味。這種表達方式是對自身邊緣化的政治地位充分體認后的一種自覺選擇。范仲淹《明堂賦》篇幅大,語氣誠懇,內容富有建設性;祝賦則含有微弱的批評意味,內容上有建言的積極意味,形式上又有超脫事外的身份體認。邵憲祖的《明堂賦》序說:“明堂之設也,自黃帝至于三代,雖制異名殊,皆所以崇祭祀,朝諸侯,養老授朔也。降自后世,諸儒誦講,此是彼非,竟不終作。惟漢武帝、唐武后有所崇創,而窮奢極侈,夸耀一時,先王之事無聞焉。故設為答問,極眾人之所炫耀,折之以孔孟之辭。”賦作更像民間的學術討論,考述明堂之制,從理論上揭示明堂的本來意義,看不出針對現實政治的進取意味,更像士人在自身精神世界里的一次遨游。《明堂賦》的對比情況基本上可以說明元代宮殿賦相對于唐、宋時期同類作品的主要特征,其他如《石渠閣賦》、《凌煙閣賦》、《金馬門賦》、《辟雍賦》等作品,懷古復古氣息濃厚,專事圖形狀物的風氣時時可見,但是盛贊當代、富有政治進取性的作品卻不多見。只有汪克寬的《宣文閣賦》盛贊當朝,是諸賦中較少見的例外。由此可見,元代室宇賦中反映出來的內斂的精神型態并非偶然,而是元代士人精神氣質在賦作中的自然流露。

第二,元代室宇賦中的沉思表現出多元雜糅的情形,說明當時士人思想處于兼收并蓄的多元狀態。這一點,當時的士人已經有所體認,袁桷《冬窩賦》中“糅眾說之桎梏”一句,表達的就是這種心態與狀態。

秦漢以后,儒與道成為士人精神實質的兩個基本方面,這一點在元代也沒有發生變化。儒學在元朝加入了理學的成分,使其思想層次變得更為豐富。

元蒙貴族在治國方略上重實用。早在蒙古國時期,凡是有利于南下,有利于加強統治的學說,都得到了蒙古貴族的扶持。在此情形下,儒學與其他學說同樣得到扶持,相比于前代尊崇的地位,儒學地位實質被弱化了,意識形態領域無復一統天下的主流學說了。所以在元朝正式建立的時候,其意識形態就已經呈現出多元雜糅的狀態,后來時廢時行的科舉制度不僅沒有改善這種狀況,而且在一定程度上進一步動搖了儒學的地位。在眾說紛紜的環境下成長起來的元代士人,其思想的雜糅型態是必然的。

對于特定的士人個體而言,宋元、金元更替之際的社會動蕩與劇變,改變并加速了他們的活動路徑與范圍,使不同思想傾向的個體之間際遇的概率大大增加,為不同學說的碰撞與交流提供了現實的可能性,由此導致士人之間思想交流超越常規的發展。元代文人劉秉忠在入仕前曾經出家為僧,后仕至太保、參領中書省事,所以他一生以出世的思想做著入世的事情,成為元代的開國元勛之一。另外一個比較有代表性的事例就是玄教。玄教脫胎于天師道龍虎宗,是在元朝政府一手扶持之下建立的,教中道士雖為出家人,但卻精通儒學,以儒融道,比較關注現實世界,具有強烈的入世精神。吳澄評論玄教教主吳全節:“寄跡道家,游意儒術。”[9]許有壬評論:“人以為仙,我以為儒。”[10]玄教領袖交游頗廣,與各家學派的人物都有交往,如玄教教主吳全節所交游的文化界人士就有閻復、姚燧、盧摯、王構、陳儼、劉敏中、高克恭、程鉅夫、趙孟頫、張伯淳、郭貫、元明善、袁桷、鄧文原、張養浩、李道源、商琦、曹元彬等。可見元代各種思想的交流與滲透非常普遍,儒學與宗教的關系更是微妙,有些儒學之士為了生存,不得已投身宗教,成為思想領域的跨界人物。以上種種是元代士人思想雜糅的社會基礎,這種社會基礎在具體表現上有更多不同形式,但是其存在的普遍性是不言而喻的。

第三,隱居意義多元化,最重要的當屬儒學重新尋找道統尊嚴。

元代室宇賦中所體現出來的隱居思想雖然有傳統意義上的逍遙山林、獨善其身的意味,但卻不局限于此。尤其是室宇賦中儒隱一類,體現出更多的積極意義。戴表元《縮軒賦》中說:“戴子將隱乎?抑將以為德乎?”此處的“為德”就是隱居中的積極意義所在——加強個人道行修養,其意義還在于以自己的道德影響力,達到改造鄉里風氣的進取精神。傳統儒學往往借助政權的力量以實現“濟天下”的社會理想,但是儒學在元代與政權結合的緊密性不復如前,在多種學說的沖擊下,其地位也不如前代那么尊崇。作為堅定的儒學信奉者,此時轉而向內尋找儒家學說的意義,體認與確立儒家學說獨立于政權之外的價值。元代理學大家劉因一生隱居,教授、傳播理學,與年歲較長的北方理學大家許衡齊名。關于劉因一生不仕的原因,后人有多種說法。全祖望認為:劉因“蓋知元之不足有為也。其建國規模無可取者,故潔身而退”。他推測說:“由文靖(劉因謚號——筆者注)之言觀之,則知茍非行道之時,必不當出,亦不當擇地而居之。蓋立人之朝,即當行道,不僅以明道止。不能行道而思明道,不如居田間而明道之為愈也。”[11]選擇與政治不合作,明確儒學的獨立品格,以保證儒學道統不因為不理想的政治環境而被扭曲,進而捍衛了儒學的道統尊嚴。元人的一則筆記對此也有旁證意義:“中書左丞魏國文正公魯齋許先生衡,中統元年應召赴都日,道謁文靖公靜修劉先生因,謂曰:‘公一聘而起,毋乃太速乎?’答曰:‘不如此,則道不行。’至元二十年,征劉先生至,以為贊善大夫,未幾,辭去。及召為集賢學士,復以疾辭。或問之,乃曰:‘不如此則道不尊。’”[12]中統元年劉因才11歲,這段對話未必真實,但的確能反映出當時士人對許、劉二人人生選擇的基本理解,而這種理解是建立在元代士人對當時現實和儒學處境的具體認知的基礎上的,其結論應該比后人更接近事實本身。無論如何,許衡與劉因的選擇,其出發點都是基于行道,維護并推行儒道,而非以儒道干祿,作為謀生的手段。正是由于儒家人士的這份堅守,理學在元代中后期得到統治者的重視,逐漸取得了統治性的地位。

一個時代士人的精神世界是極其豐富的,元代亦是如此。通過室宇賦反映出來的只是元代士人精神內涵的一部分,不可能盡其全貌。但是辭賦具有詩歌一樣的韻腳限制,同時又具有散文的篇幅長度,創作難度要高于詩歌和散文,所以其社會傳播功能沒有詩文那么強大,表達上也沒有散文那么自由與舒展。因此在辭賦創作中,能夠進入辭賦作品的情感體驗一定是賦家們內心反復出現的、最強烈的體驗,而非即興而發的一時一地的感觸。由此而言,元代室宇賦中體現出的元代士人的精神世界雖然不全面,但是涵蓋了當時士人精神世界中最穩定、最普遍的特點。以賦觀人,結論也具有一定的代表性。所以,元代士人的精神基本型態可以表述為疏離政治的內斂、兼收并蓄的雜糅與儒學價值的重新追尋。

注釋:

[1]影響統計結果的因素有多個:第一,《歷代賦匯》中收賦不全;第二,作者朝代誤系;第三,篇目張冠李戴。但是,由于《歷代賦匯》收錄了清前各朝代相當數量的辭賦,能夠代表各朝代辭賦的總體特征,誤系誤收的現象只是小概率事件。所以,以《歷代賦匯》所收辭賦為樣本進行統計,其結果基本上能準確反映各時代室宇賦的創作的消長情況。

[2](清)夏力恕:《湖廣通志》,(清)紀昀,等:《四庫全書》第533冊,臺北:臺灣商務印書館,1986年影印本,第319頁。

[3]根據《洛陽伽藍記》,應為姜質。

[4]劉培:《兩宋辭賦史》(上),濟南:山東人民出版社,2012年,第15~16頁。

[5]劉培:《兩宋辭賦史》(上),濟南:山東人民出版社,2012年,第171頁。

[6]陳谷嘉:《元代理學倫理思想研究》,長沙:湖南大學出版社,2010年,第1~2頁。

[7]錢穆:《中國學術思想史論叢》(六),臺北:東大圖書有限公司,1978年,第124頁。

[8]張燕嬰譯注:《論語》,北京:中華書局,2006年,第90頁。

[9](元)吳澄:《吳文正集》,(清)紀昀,等:《四庫全書》第1197冊,臺北:臺灣商務印書館,1986年影印本,第573頁。

[10](元)許有壬:《至正集》,(清)紀昀,等:《四庫全書》第1211冊,臺北:臺灣商務印書館,1986年影印本,第253頁。

[11](清)黃宗羲著,(清)全祖望補修:《宋元學案》,北京:中華書局,1982年,第3023頁。

[12](元)陶宗儀:《南村輟耕錄》,沈陽:遼寧教育出版社,1998年,第21頁。

主持人語 明清文學是中國古代文學的重要組成部分,不僅取得了顯著成績,而且體現出鮮明特色。通俗小說成為這一時期的代表性文體,由南曲戲文發展而來的傳奇戲曲登上中國古典戲曲的高峰,小品文和民歌被稱為“有明一絕”,詞曲和駢文在清代“中興”,明八股文和清桐城派古文也各有特色。明清文學研究不僅領域寬廣,而且內容極其豐富。本期發表的三篇文章主要集中在小說領域。前兩篇屬于通俗小說研究,后一篇屬于古體小說研究。

盧世華《小論“狀諸葛之多智而近妖”》通過對諸葛亮形象在通俗文學領域演變的梳理,指出在明代通俗小說《三國志演義》中出現的諸葛亮形象“近妖”現象,其實源自元代《三國志平話》、元代“三國戲”等作品里的諸葛亮形象,《三國志演義》作者努力摒棄元代三國故事中的民間氣息和草莽氣息,歷史化和現實化三國故事,卻又未能盡去積“弊”。

陳衛星《明清時期 〈水滸傳〉禁毀歷程考察》不僅清理了明清時期朝廷對《水滸傳》的禁毀情況,而且細致比較了不同時期、不同地域乃至不同官吏對禁毀政策執行的差異,使我們對明清時期禁毀《水滸傳》情況有了歷史的、地域的甚至個案的觀念,不至于簡單地理解明清時期朝廷對《水滸傳》的禁毀,而無法解釋《水滸傳》的流傳以及各種《水滸傳》版本的存廢。

張世敏《阿寄事跡考論》不僅用文獻證明《田叔禾小集》中的《阿寄》是明清時期所有阿寄故事的文本來源,從而糾正了《中國古代小說總目·文言卷》相關條目的錯誤,而且通過對文獻的解讀,說明阿寄故事正好發生、流傳于明初“禁奴”與明末“奴變”之間,士大夫一方面繞過禁奴政令默認庶民蓄奴的事實,另一方面在主奴關系松動甚至主奴秩序顛倒時又希望通過樹立道德榜樣來維系奴仆忠于主人的關系,從而得出阿寄故事承載著士大夫們重構主仆關系理想的結論。

三文雖然研究對象不同,但都能夠從清理和辨析文獻入手,以解決文學史上的具體問題,給人以啟發。這樣的文風也是值得提倡的。(王齊洲)