《禮記·月令》的生態智慧

陳文

(福建農林大學馬克思主義學院,福建福州350002)

?

《禮記·月令》的生態智慧

陳文

(福建農林大學馬克思主義學院,福建福州350002)

摘要:《禮記·月令》作為月令體裁系統化、成熟化的代表文本,以四季為經,歷象物候與社會活動為緯,構建“天、地、人”三才整體關聯的時空圖式,生動地展示了中國古代天人合一的宇宙觀和人與自然和諧的樸素生態觀,蘊涵著尊重自然、順應自然、保護自然的深層生態倫理,值得深入發掘。

關鍵詞:《月令》;生態觀;中華先民

《禮記·月令》作為儒家經典名篇之一,是中國古代時令類文獻系統化、成熟化的代表文本。它“以時系事”,分月記載天文歷法、自然物候,并依此安排人類社會生產生活和政治管理活動,是一套“順陰陽,奉四時,郊氣物,行王政”的理想化的國家時政禮制。《禮記·月令》通篇貫穿“因天時,制人事”的生態理念,以時令為經,歷象物候與社會活動為緯,構建“天、地、人”三才整體關聯的時空圖式,這是中國古代特有的天人關系模式,是中華先民生產實踐的智慧結晶,在認識和處理人與自然關系方面,蘊含著豐富而深刻的生態智慧,值得深入發掘。

一、尊重自然的生態觀

《月令》為君王制定了一套完備的宗廟、祭祀制度。祭祀對象有天地、祖先等,祭祀的目的是“有祈有報”,祈是祈求賜福免禍,報是報答恩德。

首先,祭祀是中華先民們敬畏自然、依附自然、崇拜自然,實現天人溝通的重要途徑,反映了中華民族樸素的整體的宇宙觀。當人與自然處于“狹隘的關系”,“自然界起初是作為一種完全異己的、有無限威力的和不可征服的力量與人們對立的,人們同它的關系完全像動物同它的關系一樣,人們就像牲畜一樣服從它的權力,因而,這是對自然界的一種純粹動物式的意識自然宗教”。[1]中華先民進入農耕文明階段后,也沒有從根本上改變人依附于自然的基礎性位置,“日月星辰,民所仰也;山林、川谷、丘陵,民所取材用也”,因此,“山林、川谷、丘陵,能出云,為風雨,見怪物,皆曰神。”[2]但是,社會生產力的發展已推動天與人之間產生了新的關系,人在天地之間生存繁衍不再只是處于被動狀態——中華先民開始積極的與自然互動,謀求與自然和諧共榮,如積累生存的經驗與智慧,學習掌握自然變化的節律,并將自然神格化,從而祈禱蒼天保佑,祈求風調雨順。這樣,中華先民由最初的敬畏自然到崇拜自然再到神化自然的過程,鮮明地展示了中國古代人與自然的關系,是以自然為中心的,人是從屬于自然的。西方文化人類學者卡西爾認為,原始思維最強烈、最深刻的推動力之一是情感的統一性,其生命觀是綜合而不是分析的,其自然觀既不是純理論的,也不是純實踐的,而是交感的。[3]中華先民在原始思維的作用下,對于自然的認知,乃是整體、綜合的,而非局部、分析的。這種樸素的“自然—人”統一的宇宙觀,伴隨著農耕文明時代人與自然頻繁而有節律的互動,遂發展成中國傳統文化的核心思想——天人合一的宇宙觀。

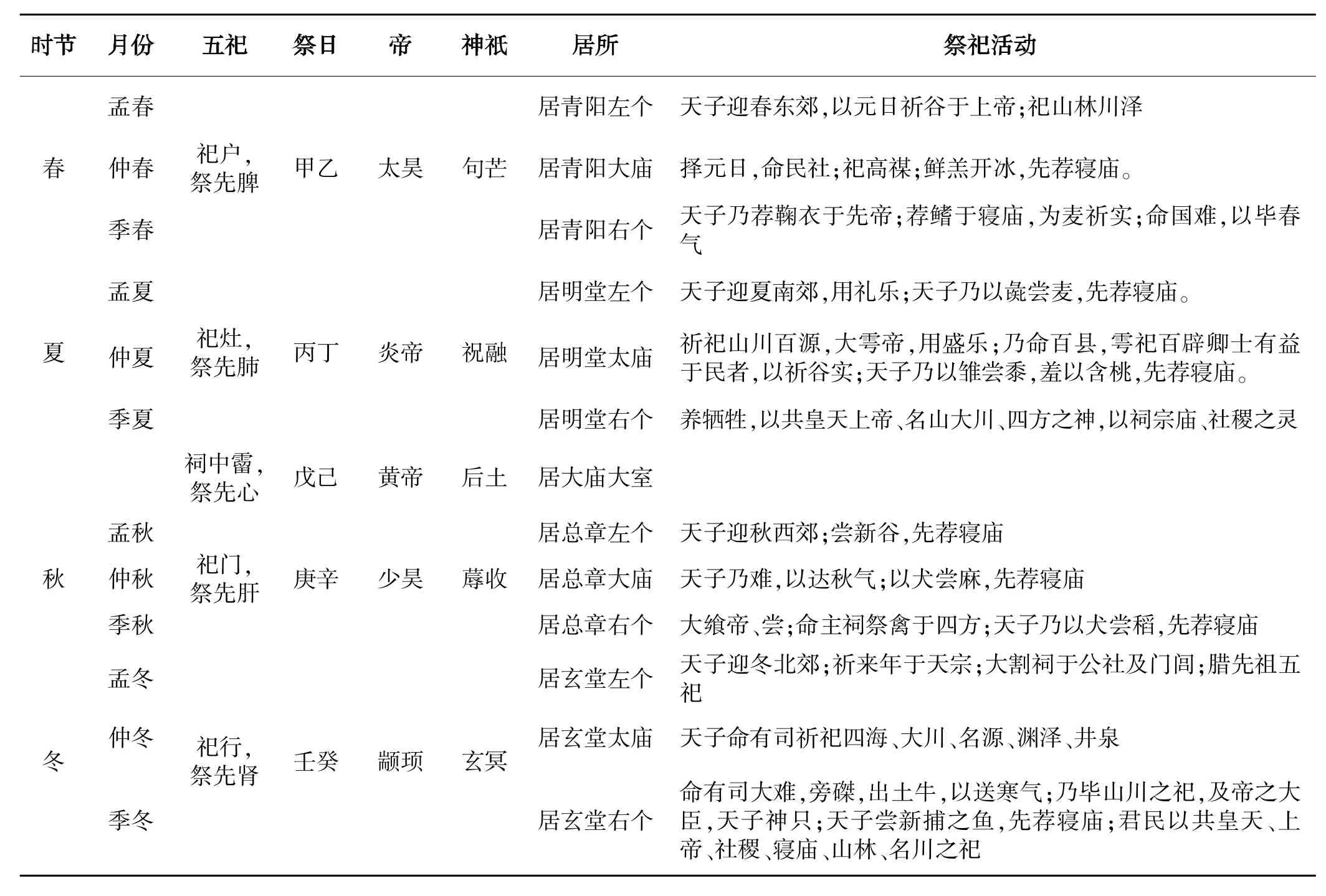

其次,《月令》頻繁而有節律的祭祀活動鮮活地反映出中華先民尊重自然、順應自然、人與自然和諧共榮的生態觀。《月令》繼承了《周禮》關于天神、地祇以及人鬼三系之祭祀系統,并配合四時八節之時序變化,成為循環往的復、周而復始,具有可逆性的歲時禮俗活動[4],鮮活展現了中國古代特有的天人合一的宇宙圖式。具體參見表1:

天人合一的宇宙觀認為天、地、人是宇宙中最基本的三要素。《禮記·禮運》曰:“夫禮,必本于天,肴于地,列于鬼神”[5]。因此,盡管《月令》的祭祀對象繁多,但可分為祀天地、祭祖兩大類。前者為“外祀”,即郊社之禮;后者為“內祭”,即宗廟之禮。《月令》中四立之日天子率臣民迎氣,行郊祀之禮,突出“天之尊”,因為天是萬物之本,包括人類在內的萬物都來源于天。天的功德至高無上——故“天尊”,所以郊祭最隆重,也只有天子才有資格祭天,稱為“大報天”、“大報本反始”。這種將祭祀權與王權緊密結合,通過祭祀儀式連接了神圣與世俗兩個領域,印證人間的“君權神授”,象征了天子執掌世俗王權的合法性和正統性。《月令》中社祭是祭地,突出“地之親”,因為地承載萬物,人類生存所需的物質資料取之于地。地的善行厚德載物——故“地親”,所以社祀具有全民性,君臣百姓皆有資格祭地。一方面,社祭除主祭社神外,凡與土地及“民所取材用”密切相關之神,如百谷之主的稷神、山林川澤諸神,亦兼于社地祭之。另一方面,社祭屬于常祭,一歲舉行四次,但有“國家祭祀”與“民間祭祀”兩種形態。其中,官方社祭莊重肅穆,祭品等級分明,“天子社稷皆大牢,諸侯社稷皆少牢”,而百姓則“春薦韭,夏薦麥,秋薦黍,冬薦稻。韭以卵,麥以魚,黍以豚,稻以雁”[6]。通過莊重繁瑣的禮儀和等級分明的祭祀用牲,君王既向社神示虔敬,又向百姓擺威勢,再次印證天上人間之政治系統遙遙相應。總之,皇天皓皓,無所不覆,后土博厚,無所不載,且為獨一無二者,因此,唯有天子得以獨享祭天禮地之權。同時,祭祀天地之大典亦旨在于提醒天子“皇天無親,惟德是輔”,必須妥善運用統治權,以順天時,盡地利,求人和,達厚生養民之善政。

表1 《月令》的祭祀活動

總之,“地載萬物,天垂象,取財于地,取法于天,是以尊天而親地也。故教民美報焉。”[7]可見,《月令》中關于祭祀天地的制度安排,即樸素地表達了中華先民酬謝天生養萬物、地負載萬物之功德的尊重與感激之情,又直觀的反映中華先民整體關聯的宇宙觀,將包括人在內的生命和天地視為息息相關的一體,而人與萬物都同在一個宏大的系統中互相影響、相互依存。

二、順應自然的生態觀

《月令》繼承并發展了《管子》中《幼官》《四時》《五行》《輕重己》等有關陰陽五行之思想,建立一個以氣為本原,以陰陽為“天地之大理”,以四季為經,歷象物候與社會活動為緯,一切按時間規則有序地運行,呈現出一幅“自然—社會”相互關聯、統一運轉的宇宙圖式。這在客觀上把人類生存的世界,看作一個立體的開放的活的生態系統,并從陰陽消長和五行運轉的機制上說明其內在動因與動態機制,反映中華先民順應自然、和諧共生的生態觀。

《月令》構建的整體互動的宇宙圖式中,氣是宇宙的本原,氣化陰陽,陽主生而萬物生長,陰主殺而萬物衰亡,陰陽二氣規定著生命活動的大趨勢。陰陽“相爭”與消長推動四時更替,“春者,陽氣始上,故萬物生。夏者,陽氣畢上,故物長。秋者,陰氣始下,故萬物收。冬者,陰氣畢下,故萬物藏。”[8]四時更替推動五行生勝與運轉,春生木,夏生火,季夏生土,秋生金,冬生水。而天地萬物,如五方、五帝、五神、五蟲、五音、五律、五數、五味、五臭、五祀、五臟、五色、五谷、五牲等分屬于五行,按照五行相生勝的統一秩序次第轉換。由此,《月令》的時空結構,通過陰陽五行與四時五方的整合,把自然萬物劃為三個層次:天道、地理、人紀。天道是以天上的日月星辰運轉為標志;地理是以地上的風雨雷電、花草樹木、鳥獸蟲魚等物候變化為標志,地上萬物的變化對應著天上星象的運轉;人紀即君王依據天道與地理頒布“順陰陽,奉四時”的政令,規劃君臣百姓每季每月宜行之事與禁止之事。那么,人事活動嚴格遵循“月令”,就是“象天法地”,也就是遵循自然有序變化的內在規律。[9]

正是在“天氣變于上,人物應于下也”[10]的生態觀的指導下,《月令》展示給人們的是一個天人感應、整體聯系的時空結構。該結構的一端是天道地理,是充滿聯系且有序變化的宇宙萬物;一端是人紀,是有節律可循的人事活動,小到百姓的日用飲食,大到到君王的治國理政。聯系兩端的紐帶是“四時”,無論是自然界還是人類社會都存在一個不可抗拒的四時運轉規律。“時”演變成人類生存必須遵循的人生法則[11],君王則循時布政:春季“盛德在木”,萬物萌生,尚青色,主東方,人事以惠生、救濟相應,勸勉農桑,開倉賑濟,撫恤幼孤;夏季“盛德在火”,萬物繁盛,尚赤色,主南方,人事以助長相應,舉薦賢良,封爵加祿,督促農耕;秋季“盛德在金”,萬物成熟,尚白色,主西方,人事以斂藏、兵刑為主,收谷積草,征伐暴慢,申嚴刑法;冬季“盛德在水”,萬物閉藏,尚黑色,主北方,人事以固藏、靜養應之,固室助藏,慎終追遠,收心養身。如果君王未循時布政,人事違背天時,將招致各種災禍:小則農業生產失調,影響作物歉收;大則國家政局的動蕩,動搖統治根基。因此,“順時”是人類社會繁衍生息地“秘訣”,正所謂春行春令,夏行夏令,秋行秋令,冬行冬令,其核心思想即“毋變天之道,毋絕地之理,毋亂人之紀”[12]的“與時偕行”的天人合一觀。簡而言之,陰陽消長、五行運轉、四時更替的節律乃人類社會節律之根本依據。

總之,《月令》構建理想的人類社會,是在天地、陰陽、五行、四時這一時空框架下,完全地遵從著四時十二月的自然節律層層展開,井然有序地勞作生息。正如司馬遷所總結的,“夫陰陽四時、八位、十二度、二十四節,各有教令,順之者昌,逆之者不死則亡,未必然也,故曰使人拘而多所畏。夫春生夏長,秋收冬藏,此天道之大經也,弗順則無以為天下綱紀,故曰四時之大順,不可失也。”[13]這樣一套縝密的時政禮制的制度設計,先逐月展示中華先民長期積累的天象和物候知識,以明“天之所行”;再按月列舉種種宜行之事和禁止之事,并附以警示之語,以示“人副天數”。盡管《月令》的宇宙圖式中的天人感通論和陰陽五行說具有上古巫術思維的糟粕,但其中也蘊含著樸素的有機整體論以及與時偕行、順應自然的生態觀的合理內核。

三、保護自然的生態觀

先秦時期,中華先民對于生物的多樣性,以及肆意漁獵伐木等行為所引起的生態后果,已具有一定的直觀認識。作為儒家思想開創者的孔子,明確提出“斷一樹,殺一獸,不以其時,非孝也”[14]的主張,從人倫角度立論“以時禁發”的“愛物”思想,將仁愛之心推向自然萬物,對自然界的生物乃至非生物充滿了憐憫之情。此后,孟子、荀子又分別從“王道”、“王制”的高度論說敬奉天時、以時禁發的重要性。孟子向梁惠王建言,“不違農時,谷不可勝食也;數罟不入洿池,魚鱉不可勝食也;斧斤以時入山林,材木不可勝用也。谷與魚鱉不可勝食,材木不可勝用,是使民養生喪死無憾也。養生喪死無憾,王道之始也。”[15]荀子在《王制》中更系統地論述:“君者,善群也。群道當則萬物皆得其宜,六畜皆得其長,群生皆得其命。故養長時則六畜育,殺生時則草木殖,政令時則百姓一,賢良服。圣王之制也,草木榮華滋碩之時則斧斤不入山林,不夭其生,不絕其長也;黿鼉、魚鱉、鳣孕別之時,網罟毒藥不入澤,不夭其生,不絕其長也;春耕、夏耘、秋收、冬藏四者不失時,故五谷不絕而百姓有余食也;汙池、淵沼、川澤謹其時禁,故魚鱉優多而百姓有余用也;斬伐養長不失其時,故山林不童而百姓有余材也。”[16]

《禮記·王制》也明確規定,“天子不合圍,諸侯不掩群。天子殺則下大綏,諸侯殺則下小綏,大夫殺則止佐車。佐車止,則百姓田獵。獺祭魚,然后虞人入澤梁。豺祭獸,然后田獵。鳩化為鷹,然后設罻羅。草木零落,然后入山林。昆蟲未蟄,不以火田,不麑,不卵,不殺胎,不殀夭,不覆巢。”[17]

《月令》繼承并發展了這一“愛物”思想,較為詳細的規劃了每季每月種種宜行之事和禁止之事,其目的既有“敬授民時”、“不違農時”,保證農業生產按時順利進行,也有保護山澤資源孳育再生,維護生態平衡,實現人與自然和諧共榮。如:

孟春月,“犧牲毋用牝。禁止伐木。毋覆巢,毋殺孩蟲、胎、夭、飛鳥。毋麑,毋卵”;仲春月,“毋竭川澤,毋漉陂池,毋焚山林”;季春月,“田獵罝罘、羅網、畢翳、餧獸之藥,毋出九門”,“命野虞毋伐桑柘”,“乃合累牛騰馬,游牝于牧”[18]。春天是萬物萌生的季節,人事活動自然圍繞尊生、貴生展開,故而對于生命要盡量呵護,禁止殺生、害生之事,甚至延展到與涵養生命直接相關的川澤、陂池、山林的保育。

孟夏月,“毋伐大樹”,“驅獸毋害五谷,毋大田獵”;仲夏月,“令民毋艾藍以染,毋燒灰,毋暴布”,“游牝別群,則縶騰駒”;季夏月,“乃命虞人入山行木,毋有斬伐”,“土潤溽暑,大雨時行,燒薙行水,利以殺草,如以熱湯。可以糞田疇,可以美土強”[19]。夏季是萬物“繼長增高”的季節,故而禁止妨害成長之事,甚至連藍草繼續成長而尚未成熟,將懷孕的母馬與公馬分別成群以利于胎馬成長,這樣細膩的事都列入“時禁”。

季秋月,“天子乃教于田獵,以習五戎”,“草木黃落,乃伐薪為炭”[20]。秋天是收獲的季節,可以教民田獵,可以伐薪為炭。

仲冬月,“農有不收藏積聚者、馬牛畜獸有放佚者,取之不詰。山林藪澤,有能取蔬食、田獵禽獸者,野虞教道之”,“日短至,則伐木,取竹箭”;季冬月,“命漁師始漁”,“乃命四監收秩薪柴”[21]。冬季是斂藏的季節,谷物、牲畜以及野生的動植物資源應該順應冬藏之理。

可見,《月令》尊重自然、順應自然的生態觀落實到具體的實踐中,則表現為四時政令遵循“春生、夏長、秋收、冬藏”的自然節律[22],詳盡地規定了君臣百姓每季每月種種宜行之事和禁止之事,并明示違反時禁、違背天時的嚴重后果。其中,“節用”、“愛物”、“時禁”等規定集中體現了中華先民“取物不盡物”、“取物以順時”的保護自然、與自然和諧共榮的生態觀。《月令》將生態平衡的因素納入人類生產生活的實踐活動,實現人與自然的動態平衡發展,既滿足人的生存發展需要又有效地保護自然,達到“萬物并育而不相害”的理想境界。在生態危機和環境問題已經威脅到人類生存的今天,這種保護自然的生態觀值得我們關注與借鑒。

四、結語

綜述所述,就《月令》的文本內容來看,它運用中國古代的整體的綜合的思維方法,通過陰陽二氣消長、四時的更替以及五行的運轉,生動地展示了中國古代天人合一的宇宙觀,即“人與自然的關系上就是人與自然為一整體,人與其他動物都包括在這個整體之中”[23],進而闡釋了在這個“天、地、人”三才整體關聯的時空圖式中,人與自然和諧的樸素生態觀。換而言之,《月令》生態智慧的核心是天人合一,肯定人與自然的統一,認為人源于自然,是自然的一部分,主張盡心知性以知天,以達天人相參天人合德,進而強調人對自然的尊重、順應與保護,蘊涵著尊重自然、順應自然、保護自然的深層生態倫理。《月令》即為中國古代天人合一哲學提供了豐富的“具象性”經驗事實依據,也為今人建設生態文明提供了重要啟示和借鑒。

參考文獻:

[1]馬克思恩格斯選集:第1卷.[M].北京:人民出版社,1995:81-82.

[2]鄭玄,孔穎達.禮記正義·祭法:卷四十六[M].阮元.十三經注疏[M].北京:中華書局,1980:1590.

[3]恩斯特·卡西爾.人論[M].甘陽,譯.上海:上海譯文出版社,1985:104-105.

[4]林素英.《周禮》祭祀系統在思想史上的意義[J].齊魯文化研究,2009(8):105-121.

[5]鄭玄,孔穎達.禮記正義·禮運:卷二十一[M].阮元.十三經注疏[M].北京:中華書局,1980:1415.

[6]鄭玄,孔穎達.禮記正義·王制:卷十二[M].阮元.十三經注疏[M].北京:中華書局,1980:1337.

[7]鄭玄,孔穎達.禮記正義·郊特牲:卷二十五[M].阮元.十三經注疏[M].北京:中華書局,1980:1449.

[8]盛廣智.管子譯注[M].長春:吉林文史出版社,1998:587.

[9]王璐.漢代月令思想研究[D].蘇州:蘇州大學,2011:36,54.

[10]黃暉.論衡校釋[M].北京:中華書局,1990:649.

[11]傅道彬.《月令》模式的時間意義與思想意義[J].北方論叢,2009(3):125-134.

[12]鄭玄,孔穎達.禮記正義·月令第六:卷十四[M].阮元.十三經注疏[M].北京:中華書局,1980:1357.

[13]司馬遷.史記·太史公自序:卷一百三十[M].北京:中華書局,1959:3290.

[14]鄭玄,孔穎達.禮記正義·祭義:卷四十八[M].阮元.十三經注疏[M].北京:中華書局,1980:1598.

[15]孫奭疏.孟子注疏·梁惠王章句上:卷一[M].阮元.十三經注疏[M].北京:中華書局,1980:2666.

[16]王先謙.荀子集解·王制篇,第九:卷五[M].沈嘯寰,王星賢,點校.北京:中華書局,1988:165.

[17]鄭玄,孔穎達.禮記正義·王制:卷十二[M].阮元.十三經注疏[M].北京:中華書局,1980:1333.

[18]鄭玄,孔穎達.禮記正義·月令第六:卷十五[M].阮元.十三經注疏[M].北京:中華書局,1980:362-1364.

[19]鄭玄,孔穎達.禮記正義·月令第六:卷十五[M].阮元.十三經注疏[M].北京:中華書局,1980:365-1371.

[20]鄭玄,孔穎達.禮記正義·月令第六:卷十五,卷十六[M].阮元.十三經注疏[M].北京:中華書局,1980:1379-1380.

[21]鄭玄,孔穎達.禮記正義·月令第六:卷十七[M].阮元.十三經注疏[M].北京:中華書局,1980:383-1384.

[22]王璐.漢代月令思想研究[D].蘇州:蘇州大學,2011:54.

[23]季羨林.“天人合一”新解[J].傳統文化與現代化,1993(1):9-16.

(責任編輯:陳虹)

The Ecological Wisdom of the Liji Yueling

CHEN Wen

(School of Marxism,Fujian Agriculture and Forestry University,Fuzhou,Fujian 350002)

Abstract:Liji Yueling is the Yueling genre systematic and mature representative text. It is takes the seasons as the warp,takes astrology,phenology and social activity as the weft. The Yueling takes heaven,earth and man as a closely related and interacting whole,which vividly demonstrated the“Combination of the Heaven and Human Being”of Cosmology and the harmony in human and nature of ecological view. it implies an underlying ecological ethic of respecting nature,learning from nature and complying with nature,which is worth to explore in depth.

Key words:Yueling;ecological view;Chinese ancestors

中圖分類號:B222.15

文獻標識碼:A

文章編號:1674-2109(2016)01-0045-05

收稿日期:2015-10-29

基金項目:2014年福建省中青年教師教育科研項目(社科A類)(JAS14120)。

作者簡介:陳文(1983-),男,漢族,講師,主要從事中國近現代史、生態倫理研究。