我們假裝自己是真的

顧文豪

奈保爾說:“18歲以前,我所了解的全部世界就是位于奧里諾科河口的那個小島,生長在這個狹小的殖民地社會里,活動范圍限于小島上亞裔印度人群中,常年見到的就是我的家人。在這小之又小的生活環境里,我對世界的認識怎么能不是抽象的呢?”

也就是說,對身處世界邊緣的人們而言,受局限的生活環境往往也就意味著受局限的文化環境,生活簡單,思想簡單,要不就是與周圍封閉狹隘的世界相處融洽,把自己關在一個黑屋子里,要不就是在幻想與回憶中舔舐自己、安慰自己。

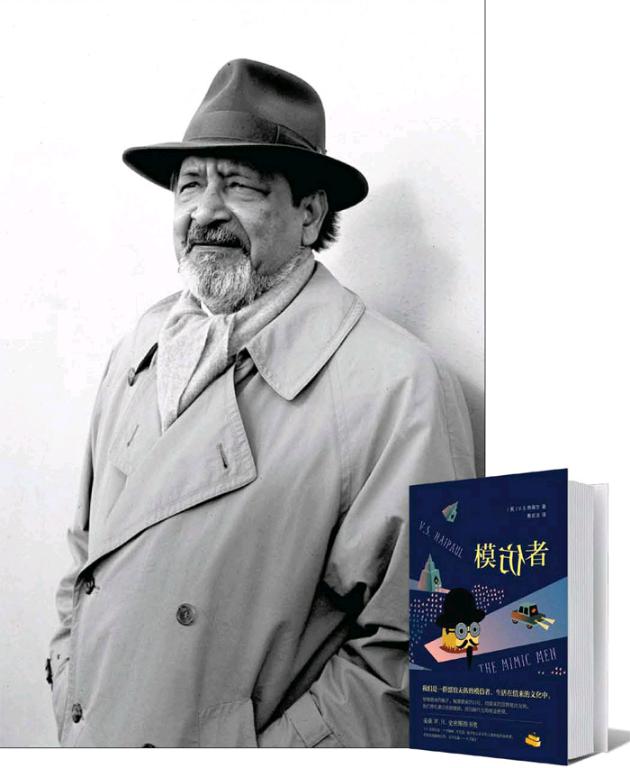

作家奈保爾與他的作品《模仿者》

抽象的理解,抽象的世界,但真正讓從殖民地環境中成長起來的奈保爾感到痛心的還不止這些,而是殖民地人如何對自己撒謊,如何成為善于“模仿”的人,模仿那種成熟狀態的宗主國人民,模仿那些根本不存在的生活。

這種殖民地人不由自主的“精神分裂癥”,促使奈保爾創作了小說《模仿者》。小說主人公拉爾夫·辛格來自虛構的加勒比海上的伊莎貝拉島,是一位印度裔移民,一位流亡倫敦的失敗政客。在他很小的時候,他以及他身邊的人,就開始了愉快而不自知的模仿之旅。辛格的父親為了擺脫二等公民的地位,熱衷模仿傳教士,以期在教會工作中進階攀升。其他殖民地親友的畢生愿望就是去西方國家學習、工作,并將此視為成功的標志,為此非常樂意與自己的歷史、文化一刀兩斷。學校課程是對宗主國教材的照搬模仿,完全與周遭生活毫無關系,學生學得越多,對自我的否定就越多。“我們否認了能從門窗外看到的風景以及人們。”“我們給老師帶蘋果,寫參觀溫帶農場的作文。”但可笑的是伊莎貝拉根本不產蘋果,也沒有農場。盲目的模仿帶來的不僅是真實與幻象的倒錯,明明去買寫作用紙,卻因為不懂英語,抱回來一堆廁紙。也就是說,在伊莎貝拉這樣的殖民地小世界,模仿不僅賦予那里的人們一種光榮,一種身份上的安全感和虛榮心,更是一種必要的生存策略——每個人都在學習如何遺忘過去,如何將虛假視為真實,如何通過模仿完成自我身份的移植,以便成為那個想象的但其實無力成為的自己。

但問題的荒誕尚不止于此。在英國學習之后,辛格帶著滿腦子的宗主國文化回到伊莎貝拉,開始了自己的政治生涯。他試圖推行全面改革,但他未曾意識到這其實是另一種更嚴重的“模仿病”:引進西方的民主選舉,以為民族國家的時刻終于到來;仿照宗主國的經濟模式,大力推進殖民地的工業化進程。

可悲的是,正是這些所謂的改革,更加鮮明地凸顯出殖民地人進退失據、彷徨無依的尷尬處境。辛格承認伊莎貝拉島觸目所及無一不是“腐敗”與“墮落”,但此前他并不知道這些腐敗早已滲透到日常生活的方方面面,早已形成腐敗自己的邏輯,它無堅不摧、無縫不入。

模仿西方國家的民主選舉,更像是一場自欺欺人的鬧劇。因為真實的權力基礎并不存在,獨立只是表面的,遙遠的宗主國仍舊能遙控他們,而資源早就被跨國公司瓜分殆盡。嚴酷一點說,在缺乏自我和歷史意識的社會條件下進行的政治改革,大抵只是詞語意義上的虛張聲勢,“既沒有得到有組織勞工的支持,也沒有得到資本的贊助,而是以烏合之眾為基礎的”。選票就像啤酒泡沫,好看也無用。“收到的支持,不是理想吸引了理想,而是苦難吸引了苦難。”

那看似合情合理的殖民地工業化進程,到頭來也不過是一張諷刺畫。因為宗主國對殖民地生活的全方位控制,使得所謂工業化僅僅是進口黃油和裝黃油的罐頭盒子,然后讓本地黑人組裝起來。失敗的辛格慨嘆道:“在我們的地區,工業化仿佛是把各種進口的東西填在進口的容器里。”換言之,政治的無序、技術的匱乏、智識的萎縮,非但使得對宗主國發展模式的全面模仿淪為虛空,最終反而更加重了殖民地人的身份迷失與帝國依附。

帶著這種對殖民地社會困頓處境的無奈,權力斗爭中出局了的辛格最終被迫再度回到倫敦。但政治的、文化的宗主國,絲毫不能給他帶來歸屬感。在這里,奈保爾用“海難”一詞來形容這種感受——沒有家,沒有歸處,四壁荒蕪,懸浮難止。如果說伊莎貝爾島上的鬧劇源于殖民地社會秩序的混亂、歷史意識的匱乏,那么辛格在倫敦遭遇到的則是更真實的拒斥——你可以模仿他,但你終究不會成為他。正如后殖民理論家霍米·巴巴所說,殖民地人希望與宗主國享有幾乎相同的主體性,“但英國化和英國人永遠不能等同”。于是,曾經作為心靈圣地的倫敦,最終崩潰成幻象的碎片。“我們找尋一座可觸可感的城市,卻只能找到一個個獨立小房間的集合體。”而人生也不再有期待。“我隱退的地方是一座古老的可可種植園,一個破敗的前奴隸種植園,被叢枝病害得枯萎,帶來的收入不再能激起任何貪婪的焦慮。”在現實失敗和無序人生的雙重威脅中,辛格想到了寫作,但他并非著迷于寫作可能的魅力與傳達的快感,只是因為寫作本身的“平靜和秩序感”。

混亂與有序、真實與幻覺、失根與依附,如果說霍米·巴巴在“模仿”行為中看到的是一種暗含譏諷的妥協,一種偽裝,一種被殖民者對殖民者的戲弄,那么奈保爾顯然沒有那么樂觀,他在“模仿者”身上更多看到的是殖民地人無法逃避的宿命與自我欺騙,以及宗主國匆促離場之后造成的政治、經濟與文化的多重亂象。就像尼赫魯對英國人的指責,印度今日的貧困落后,英國人必須負有根本的責任。吃飽喝足,拍拍屁股走人的殖民者,也順帶摧毀了一個社會本可能走向繁榮的幾乎所有的積累。

文學不只是講故事,或者精確地描述,文學是發現,知識的發現,道德的發現。《模仿者》當然是一本出色的后殖民理論的典范作品,但那是學者的評價與修辭,而我在其中看到的是一個作家對于自己生活背景的深入理解與真誠發現。

南非作家庫切說,奈保爾“成為作家純粹是出于意志的努力”。“他沒有幻想的才能;他只有一個在微不足道的西班牙港的童年可供利用,沒有什么具有重大歷史意義的記憶;他似乎沒有題材。他要等到數十年辛苦寫作之后,才終于像普魯斯特那樣明白,他一直都是知道他的真正題材的,而他的題材就是自己——他自己和他作為一個在一種不屬于他(他被告知)和沒有歷史(他被告知)的文化中成長的殖民地人想在世間找到一條出路所做的一切努力。”

但這不是對奈保爾的奚落,恰恰相反,庫切道出了奈保爾的可貴與不凡——在一個本不具備足夠文化資源的國家,一個從小企圖成為作家的男孩,是如何經由對出生地的逃離以及奔赴宗主國之后的精神幻滅,最終發現了自己的材料和主題。這時,那原本的黑暗世界,邊緣之地,因為得到真誠的關注而閃耀光芒,而這種關注,其實是需要勇氣和同情之心的。