唐代版刻書(shū)法概述

文/劉元堂

?

唐代版刻書(shū)法概述

文/劉元堂

內(nèi)容提要:版刻書(shū)法在唐代處于初創(chuàng)時(shí)期,尚沒(méi)有引起官方的重視。其主要應(yīng)用于佛經(jīng)和歷書(shū)、陰陽(yáng)雜說(shuō)、字書(shū)等民間用書(shū),書(shū)法藝術(shù)水平不高。唐代版刻書(shū)手也僅限于佛教徒和民間書(shū)手,文人士大夫較少參與。刻工則大多由原本善于鐫刻圖畫(huà)的工匠擔(dān)任。盡管如此,作為一種新的藝術(shù)樣式,唐代版刻書(shū)法對(duì)當(dāng)時(shí)及后代都產(chǎn)生不可忽視的影響。

關(guān)鍵詞:唐代;版刻書(shū)法;書(shū)手;刻工

唐代是中國(guó)歷史上文學(xué)藝術(shù)發(fā)展最為輝煌的時(shí)期之一。僅就書(shū)法藝術(shù)而言,唐代是楷書(shū)發(fā)展到登峰造極的時(shí)期。法度森嚴(yán)、盡善盡美的唐楷無(wú)論在寫(xiě)本還是碑刻上,都得以淋漓盡致地發(fā)揮。與之相反,以楷書(shū)為主要表現(xiàn)對(duì)象的唐代版刻書(shū)法藝術(shù)水平卻不盡如人意,這與它運(yùn)用不久、技術(shù)欠佳不無(wú)關(guān)系。

因年代久遠(yuǎn),保存到今天的唐代版刻書(shū)法作品已經(jīng)很少,除去梵文作品,主要有以下幾件:

1.1906年新疆吐魯番出土《妙法蓮華經(jīng)》殘卷,存《分別功德品第十七》和《無(wú)量壽佛品第十六》,共194行。黃麻紙,卷子,一紙。1952年日本版本學(xué)家長(zhǎng)澤規(guī)矩也根據(jù)印本中有武則天制字,斷為武周(684-705年)刻本。現(xiàn)藏日本東京書(shū)道博物館。

2.1966年,在韓國(guó)東南部的慶州佛國(guó)寺釋迦塔內(nèi),發(fā)現(xiàn)一卷《無(wú)垢凈光大陀羅尼經(jīng)》。該經(jīng)卷紙厚薄均勻,楮質(zhì),色黃。紙幅共長(zhǎng)670厘米,高6.5厘米,上下單邊,畫(huà)有界線(xiàn)。由12紙組成,每紙刊經(jīng)文行數(shù)不等,60行左右。每行6-9字不等,行高約5.4厘米。其中有武后制字四字。據(jù)考證,此經(jīng)卷印制年代在704年至751年之間,且系在唐朝印制后傳入新羅的。[1]

該經(jīng)版刻楷書(shū)行筆自由,不為法度所拘。部分字跡結(jié)體怪誕,似小兒所寫(xiě),妙有佳趣。恰如雷德候先生所評(píng):“荒率樸拙的字跡歪歪斜斜,分行不齊,卻自有一種粗曠之美。”[2]

3.敦煌出土《金剛般若波羅蜜經(jīng)》(SP.2)(圖1)。該經(jīng)卷由七紙連接,總長(zhǎng)487.7厘米,匡高25.6厘米。卷前雕印扉畫(huà),長(zhǎng)28.6厘米。扉畫(huà)正中坐有正在說(shuō)法的釋迦牟尼佛,其前為瘦小的長(zhǎng)老須菩提。周?chē)吧峡沼凶o(hù)法天王、菩薩、飛天等近20人,人物神態(tài)各異,栩栩如生。扉畫(huà)后之經(jīng)文,共296行,每行18-20字不等,共計(jì)約5000字。卷末有“咸通九年(868)四月十五日王玠為二親敬造普施”刊語(yǔ)一行。該經(jīng)為現(xiàn)知有確切紀(jì)年最早的版刻書(shū)法作品。1906-1908年,英籍匈牙利人斯坦因劫自敦煌莫高窟藏經(jīng)洞。現(xiàn)藏英國(guó)大英博物館。該作品以唐代寫(xiě)經(jīng)體為之,首尾完整,字?jǐn)?shù)眾多,實(shí)為唐代版刻書(shū)法的代表作,可惜鐫刻略差。

4.1975年,陜西西安西郊冶金機(jī)械廠(chǎng)工地唐墓出土《佛說(shuō)隨求即得大自在陀羅尼神咒經(jīng)》。該經(jīng)高35厘米,寬35厘米。中心墨繪施彩圖,圖中菩薩正在撫慰作跪姿的女供養(yǎng)人。圖四周刊咒經(jīng)18行,咒經(jīng)外圍刊手印一匝。該經(jīng)經(jīng)文中存有南北朝以來(lái)佛經(jīng)寫(xiě)本常用的俗體字和異體字。字跡細(xì)小,刊刻粗糙,僅得字形。刷印不勻,加之殘缺嚴(yán)重,模糊不清。

5.1944年,四川成都四川大學(xué)南近府河(錦江)北岸唐墓出土梵文《陀羅尼經(jīng)》。該經(jīng)匡內(nèi)高31厘米,寬34厘米。匡外左側(cè)刊漢文“成都府成都縣□龍池坊□□□□近(匠)卞……印賣(mài)咒本□□□……”等字。中心刊出六臂菩薩坐于蓮座上。圍繞中心續(xù)刊咒經(jīng)17行,咒經(jīng)外圍刊出菩薩和手印。據(jù)考,唐肅宗至德二年(757)成都始改稱(chēng)府,故此本刊刻年代當(dāng)晚于757年。

6.敦煌出土《上都東市大刁家大印歷》(S.P.11/翟目8101)。該歷日僅為一小殘片,雕有“上都東市大刁家大印”字樣。字樣右邊存八門(mén)圖中的火門(mén)、風(fēng)門(mén)、木門(mén)、金門(mén)方位。唐代寶應(yīng)元年(762)以京兆府為上都,此件作品當(dāng)是寫(xiě)、刻于寶應(yīng)元年之后。其中“家”字連筆寫(xiě)成,為行書(shū)體,說(shuō)明行書(shū)在唐代版刻書(shū)法中已經(jīng)存在。現(xiàn)藏英國(guó)大英博物館。

7.敦煌出土雕版《唐乾符四年丁酉歲(877)具注歷日》(S.P.6/G.8099)。該歷日匡高24.8厘米,全長(zhǎng)96厘米。四周鐫有雙邊欄線(xiàn)。“具注歷”是指內(nèi)容有吉兇注記的歷書(shū),內(nèi)容繁雜,字?jǐn)?shù)眾多且大小不一。該件作品書(shū)寫(xiě)拙劣,字體歪斜不勻,鐫刻粗疏,應(yīng)為民間書(shū)手所為。現(xiàn)藏英國(guó)大英博物館。

8.敦煌出土《劍南西川成都府樊賞家歷》(S.P.10/翟目8100)。該歷日高26厘米,寬8厘米。已殘,僅存文字四行。首行墨書(shū)“如有人要借用了請(qǐng)知送回”等;第二行大號(hào)字體雕印“劍南西川成都府樊賞家歷”;第三行雕印“中和二年(882)具注歷日凡三百八十四日太歲壬寅”等;末行雕印“推南女九曜星圖”等。版印字體寬博端莊,橫細(xì)豎粗,具有典型的顏體特征。末行“圖”字與顏真卿《祭侄文稿》里的該字形體神采非常接近。現(xiàn)藏英國(guó)大英博物館。作為雕版印刷重鎮(zhèn)的成都,在宋代多使用顏體字,其淵源當(dāng)始于唐朝。

9.敦煌出土《故圓鑒大師二十四孝押座文》。該經(jīng)文卷軸裝,通高20.1厘米,全長(zhǎng)150厘米。有字共55行。每行分上下句,中間空兩字。上下無(wú)邊欄。每句7——8字不等。全篇作韻文,文義淺顯,通俗易懂。現(xiàn)藏英國(guó)大英博物館。楷法取歐陽(yáng)率更早期《皇甫誕碑》風(fēng)格,骨氣勁峭,法度嚴(yán)整。鐫刻刀法漸趨成熟,能夠較為忠實(shí)反映原作。對(duì)本件作品的創(chuàng)作時(shí)間尚有爭(zhēng)議,因?yàn)樘啤⑽宕饔幸粋€(gè)圓鑒法師。唐圓鑒法師主要活動(dòng)在8世紀(jì)中葉,《故圓鑒大師二十四孝押座文》當(dāng)屬于其坐化之后所鐫刻。[3]我們暫且存疑。

以上版刻書(shū)法作品,除去尚且存疑的最后一件,總的風(fēng)格特征是粗糙拙劣,水平不高。《舊五代史·唐書(shū)·明宗紀(jì)九》注引《柳氏家訓(xùn)序》云:“中和三年(883)癸卯夏,鑾輿在蜀之三年也。余為中書(shū)舍人,旬休,閱書(shū)于重城之東南,其書(shū)多陰陽(yáng)雜記、占?jí)粝嗾⒕艑m五緯之流,又有字書(shū)小學(xué),率雕版,印紙浸染,不可盡曉。”[4]“印紙浸染,不可盡曉”說(shuō)明當(dāng)時(shí)版刻作品質(zhì)量不佳,與現(xiàn)存作品之藝術(shù)水平低下可互為印證。

唐代版刻書(shū)法的書(shū)寫(xiě)內(nèi)容只限于民間所需要的歷本、字書(shū),以及佛、道經(jīng)典,還有適合大眾口味的詩(shī)歌零星篇章。代表正統(tǒng)思想的儒家經(jīng)典尚不見(jiàn)木版梓行。[5]而恰恰儒家經(jīng)典才是官方最為需要的。這說(shuō)明在唐代,版刻書(shū)法尚處于水平較低的狀態(tài),沒(méi)有引起官方的足夠重視和認(rèn)可,尚不能作為文獻(xiàn)傳播的重要手段而被采用。因此,便限定了版刻書(shū)法書(shū)手身份大都是社會(huì)下層人民,官僚顯貴或地位較高的知識(shí)分子較少參與。雖然唐代中書(shū)省、集賢殿院等設(shè)置書(shū)直及寫(xiě)御書(shū)手多人,[6]這些書(shū)手大概不會(huì)去抄寫(xiě)民間流行之物的。

從現(xiàn)存唐代版刻書(shū)法作品來(lái)看,數(shù)量最多的是佛經(jīng),其次是歷書(shū)。二者相比,歷書(shū)質(zhì)量更差,確是“印紙浸染,不可盡曉”。民間常用之物,書(shū)寫(xiě)水平又低,應(yīng)該是文化水平較低的民間書(shū)手所寫(xiě)。版刻佛經(jīng)則是另一種情況。美國(guó)學(xué)者卡特在《中國(guó)印刷術(shù)的發(fā)明和它的西傳》一書(shū)中談道:“從中國(guó)發(fā)明印刷術(shù)開(kāi)始起,直至20世紀(jì)止,在印刷術(shù)的悠久歷史中,無(wú)論何種語(yǔ)文或在任何國(guó)家,其最初的印刷,幾乎無(wú)不和神圣經(jīng)典或和世界三大宗教之一的神圣藝術(shù)有關(guān)。中國(guó)最早的印刷,即為佛經(jīng)和佛教圖像。”[7]中國(guó)佛教講究佛、法、僧三寶供養(yǎng),佛經(jīng)、佛像都是禮敬對(duì)象,抄寫(xiě)佛經(jīng)是作功德的手段之一。隨著人們對(duì)佛經(jīng)需求量的不斷擴(kuò)大,抄寫(xiě)已經(jīng)不能滿(mǎn)足社會(huì)需求。根據(jù)有關(guān)文獻(xiàn),結(jié)合現(xiàn)存唐朝早期出現(xiàn)的版刻刷印佛像和佛經(jīng)實(shí)物,“中國(guó)印刷術(shù)之起源,與佛教有密切之關(guān)系”[8]的觀(guān)點(diǎn)已被人們所共識(shí),甚至有人提出“雕版印刷的發(fā)明者為僧侶”的觀(guān)點(diǎn)[9]。可見(jiàn),佛教對(duì)版刻書(shū)法形成的促使作用是最為直接的。佛教徒抄經(jīng)最為常用的寫(xiě)經(jīng)體,不免成為版刻書(shū)法最早使用的書(shū)體。

佛教抄經(jīng),因師徒相授,且將前人抄寫(xiě)之經(jīng)卷作為范本,所以字體在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)保持某些固有特征,人們稱(chēng)這種抄寫(xiě)佛經(jīng)的字體為“寫(xiě)經(jīng)體”。寫(xiě)經(jīng)體初始于晉代,隨著時(shí)間推移,不免受時(shí)代書(shū)風(fēng)影響,逐漸發(fā)展成既有共性特征又富個(gè)性色彩的多種面目。比如南北朝時(shí)期,寫(xiě)經(jīng)體吸取北魏字體風(fēng)格,形成一種筆畫(huà)肥厚、結(jié)體方嚴(yán)的寫(xiě)經(jīng)字體,我們稱(chēng)之為北魏寫(xiě)經(jīng)體。北宋抄本《金粟山大藏經(jīng)》,依然采用這種字體。至唐代,寫(xiě)經(jīng)體與法度森嚴(yán)的楷書(shū)結(jié)合,又形成一種結(jié)體嚴(yán)謹(jǐn)、書(shū)寫(xiě)自由的書(shū)體,人們稱(chēng)之為唐代寫(xiě)經(jīng)體。唐朝寫(xiě)經(jīng)體具有較高藝術(shù)成就,啟功先生在《唐人寫(xiě)經(jīng)殘卷跋》中評(píng)唐人寫(xiě)《妙法蓮華經(jīng)》殘卷曰“筆法骨肉得中,意態(tài)飛動(dòng),足以抗歐、顏、褚,在鳴沙遺墨中實(shí)推上品[10]。”

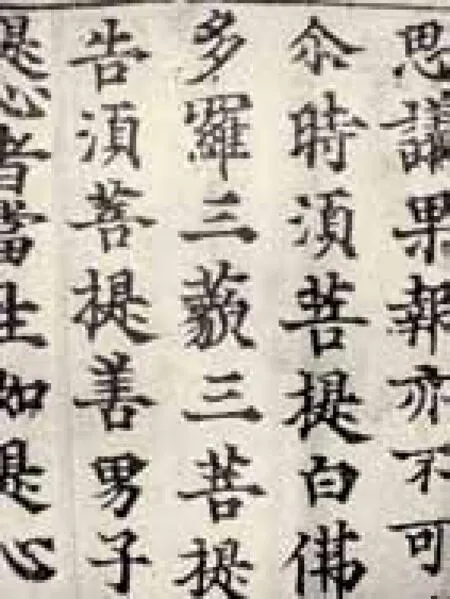

上述幾件現(xiàn)存版刻佛經(jīng)作品,大概是佛教徒用寫(xiě)經(jīng)體所為。尤其是咸通九年(868)所刻《金剛般若波羅蜜經(jīng)》,作為有最早紀(jì)年的版刻書(shū)法作品,從字形看,已完全具備唐代寫(xiě)經(jīng)體的特征。但稍加品味,會(huì)感覺(jué)其精細(xì)程度且不說(shuō)與紙本唐代寫(xiě)經(jīng)體相去很遠(yuǎn),與同樣采用唐代寫(xiě)經(jīng)體的、宋臨安府賈官人經(jīng)籍鋪所刻《妙法蓮華經(jīng)》也是差距很大。原因在哪里呢?再加以仔細(xì)觀(guān)察,會(huì)發(fā)現(xiàn)刻工并不是忠實(shí)照原形鐫刻,比如轉(zhuǎn)折處大都一刀而就,刀切痕跡明顯;橫畫(huà)收筆處,亦是各種出現(xiàn)多種夸張形態(tài)(圖2),不符合楷書(shū)書(shū)寫(xiě)的收筆規(guī)律。正是這種大刀闊斧的刀法,破壞了原稿的細(xì)膩與靈動(dòng)。既然問(wèn)題出在鐫刻這道工序上,我們有必要對(duì)唐朝版刻書(shū)法的刻工進(jìn)行探討。

前文已述,隨著版刻印刷術(shù)的起源,先有木刻版畫(huà),后有版刻書(shū)法。從上述版刻書(shū)法作品來(lái)看,大都和圖畫(huà)雕刻在一起。甚至一些歷書(shū)殘本,也是把字跡控制在圖狀的界格之內(nèi)。這些圖像大都鐫刻流利、線(xiàn)條優(yōu)美,作為其中代表的咸通九年(1868)刻《金剛經(jīng)》前的版畫(huà),鄭振鐸評(píng)曰:“整個(gè)畫(huà)面篇幅不大,而包含了許多人物,位置穩(wěn)妥,一點(diǎn)沒(méi)有擁擠之感。而且刀法謹(jǐn)嚴(yán)而工致,每個(gè)人物的表情都刻畫(huà)得相當(dāng)深刻,確是一幅完美無(wú)疵的木刻畫(huà),是相當(dāng)成熟的作品。”[11]可見(jiàn),在《金剛經(jīng)》版畫(huà)鐫刻之時(shí),圖畫(huà)刀法已臻成熟。而此時(shí)的版刻書(shū)法刀法與之反差較大,是符合先有木刻版畫(huà)后有版刻書(shū)法規(guī)律的。

在此我們不妨大膽推測(cè),在咸通九年(868)以前,還沒(méi)有出現(xiàn)專(zhuān)工于版刻刻字的匠人,文字鐫刻由精于圖畫(huà)雕刻的刻工一并完成。這些刻工只是善于圖畫(huà)雕刻,并不識(shí)字,因此會(huì)出現(xiàn)版刻書(shū)法字跡雕刻唯求大概的情況。

唐代版刻書(shū)法,雖然在初創(chuàng)時(shí)期,但它的產(chǎn)生不僅像《劍南西川成都府樊賞家歷》那樣,對(duì)后世蜀地版刻書(shū)法風(fēng)格起了先導(dǎo)作用,對(duì)同時(shí)代的寫(xiě)本書(shū)法也產(chǎn)生了影響。現(xiàn)存于世界各地的敦煌遺書(shū)中,現(xiàn)有十多份帶有“西川過(guò)家真印本”字樣的《金剛經(jīng)》寫(xiě)本。[12]如P.2094b《金剛經(jīng)》(908)題記:“布衣弟子翟奉達(dá),依西川印出本內(nèi),抄得分?jǐn)?shù)及真言,于此經(jīng)內(nèi)添之,兼遺漏分也。”說(shuō)明這些寫(xiě)本都是根據(jù)“西川過(guò)家真印本”或“西川印出本”抄寫(xiě)而來(lái)。此外,P.2184《金剛經(jīng)》寫(xiě)本,卷尾題記中有“洛州鞏縣王大器重印”等語(yǔ),可見(jiàn)也是根據(jù)印本傳抄的。又京“生”字7號(hào)(B.7371)《佛頂尊勝陀羅尼經(jīng)》寫(xiě)本,末有:“特進(jìn)試?guó)櫯F卿大光善寺三藏沙門(mén)大廣智不空奉詔譯,弟子王發(fā)愿雕印。”知此寫(xiě)本也是根據(jù)印本轉(zhuǎn)錄。不僅佛經(jīng)如此,敦煌所出咸通二年(861)寫(xiě)本醫(yī)書(shū)《新集備急炙經(jīng)》(P.2675)末書(shū)有“京中李家于東市印”一行,說(shuō)明此寫(xiě)本系據(jù)李家印本轉(zhuǎn)錄者。[13]

凡物之初,無(wú)不簡(jiǎn)陋。版刻書(shū)法在唐代處于初創(chuàng)時(shí)期,尚沒(méi)有引起官方的重視。其主要應(yīng)用于佛經(jīng)和歷書(shū)、陰陽(yáng)雜說(shuō)、字書(shū)等民間用書(shū),書(shū)法藝術(shù)水平不高。唐代版刻書(shū)手也僅限于佛教徒和民間書(shū)手,文人士大夫較少參與。刻工則大多由原本善于鐫刻圖畫(huà)的工匠擔(dān)任。盡管如此,作為一種新的藝術(shù)樣式,唐代版刻書(shū)法對(duì)當(dāng)時(shí)及后代都產(chǎn)生不可忽視的影響。

圖1 敦煌出土《金剛般若波羅蜜經(jīng)》

圖2 咸通九年(868年)刻

注釋?zhuān)?/p>

[1]錢(qián)存訓(xùn).現(xiàn)存最早的印刷品和雕版實(shí)物[M]//錢(qián)存訓(xùn).中國(guó)古代書(shū)籍紙墨及印刷術(shù).北京:北京圖書(shū)館出版社,2002:148-158. 張秀民.中國(guó)印刷史[M].韓琦,增訂.杭州:浙江古籍出版社,2006:24-26.

[2]雷德候.萬(wàn)物——中國(guó)藝術(shù)中的模件化和規(guī)模化生產(chǎn)[M].張總等,譯.北京:三聯(lián)書(shū)店,2006:205.

[3]李致忠.古代版印通論[M].上海:上海古籍出版社,2006:55.

[4](宋)薛居正.舊五代史(卷43)注引柳玭《柳氏家訓(xùn)》[M].北京:中華書(shū)局,1976:588.

[5] 張秀民.中國(guó)印刷史[M].韓琦,增訂.杭州:浙江古籍出版社,2006:22-23.黃永年.古籍版本學(xué)[M].南京:鳳凰出版集團(tuán)江蘇教育出版社,2009:52-54.

[6]關(guān)于唐代官方書(shū)手請(qǐng)參看朱關(guān)田《唐代楷書(shū)手、書(shū)直和經(jīng)生》.朱關(guān)田.初果集[M].北京:榮寶齋出版社,2008:161-175.

[7](美)卡特.中國(guó)印刷術(shù)的發(fā)明和它的西傳[M].吳澤炎,譯.北京:商務(wù)印書(shū)館,1991:126.

[8]向達(dá).唐代刊書(shū)考[M]//向達(dá).唐代長(zhǎng)安與西域文明.石家莊:河北教育出版社,2007:126.

[9]羅樹(shù)寶.中國(guó)古代印刷史[M].北京:印刷工業(yè)出版社,1993:79-82.

[10]啟功.唐人寫(xiě)經(jīng)殘卷跋[M]//啟功.啟功叢稿·題跋卷.北京:中華書(shū)局,1999:298.

[11]鄭振鐸.中國(guó)古代木刻畫(huà)史略[M].上海:上海書(shū)店出版社,2006:10.

[12]胡發(fā)強(qiáng).敦煌藏經(jīng)洞出土雕版印刷品研究[D]。45-46 白化文.敦煌漢文遺書(shū)中雕版印刷資料綜述[M]//敦煌語(yǔ)言學(xué)研究.北京:北京大學(xué)出版社,1988:295-298.

[13]宿白.唐宋時(shí)期的雕版印刷[M].北京:文物出版社,1999:2.

本文系南京藝術(shù)學(xué)院校級(jí)項(xiàng)目“元代版刻書(shū)法研究”(XJ2014014)的階段性成果

本文作者系南京藝術(shù)學(xué)院美術(shù)學(xué)院副教授

約稿、責(zé)編:金前文