分化社會挑戰民主政治

在紛繁變動的臺灣選舉大戲的背后,一個相對穩定的經濟-社會-政治關聯結構已經出現。這個關聯結構的規模如此之龐大,以至于非拉長時段、拓寬視野無法觀察其整體。2016年初的臺灣大選為我們提供了一個理想的觀測點,從這個據點往前看,往左右看,近十年來,在亞太及兩岸政經潮流的沖擊下,臺灣的經濟波動和社會分化不斷刺激著選舉政治的脈動,不僅促成了兩次政黨輪替,而且催生出一個政治周期。一個如摩天輪般沉沉周轉的復雜政經結構赫然眼前。

一、引言:一種不良政治周期的提出

當我們看到蔡英文以56%的得票率大勝朱立倫,并且民進黨贏得68席“立委”成為臺灣第一大黨,總攬行政、立法大權“完全執政”時,很多人會想起八年前馬英九和國民黨的大勝:2008年春,馬英九以58%的得票率戰勝謝長廷,國民黨贏得了77席“立委”,超過了“立法院”2/3席次,一度引發臺灣社會對國民黨再度“一黨獨大”的擔憂。如今,一貫清廉勤政的馬英九的支持率掉到了和陳水扁下臺前相近的水平,而國民黨的“立委”席次跌落到35席,執政八年后淪落為史上最差。于是問題就來了:國民黨如此慘敗,恐怕不能只歸結為馬英九的“無能”,同樣民進黨的大勝也不只是依靠蔡英文的“能力”(今年蔡的得票數只比四年前多80萬票,且多為新增的“首投族”的選票),那么還有什么系統性因素深刻影響了這次政治格局的變動呢?

現代社會,政治明星光環常常是不穩定的,其命運取決于民意起伏。今日臺灣民意的變動,往往是經濟快速波動和社會多重分化在特定政治事件或政策議題上的反映。當經濟波動不斷減幅直到失去動能、且社會分化日益固化的時候,一種不良的政治周期就可能浮現:黨派精英們想方設法要“公平分配蛋糕”,但受財政收支能力下降、貧富差距擴大以及認同分化的多重制約,公共政策左右為難,往往“順了姑情逆了嫂意”,難以滿足的大眾就會改變政黨偏好,拋棄一個政治明星,捧起另一個政治明星。這是一種缺乏經濟持續增長和整體福利擴張下的自我政治消耗,如果遇到認同矛盾則損耗愈重,沒有贏家,都是輸家。基本上,這就是八年來馬英九和國民黨的執政命運。現在蔡英文一腳踏進這個周期,身處臺灣政治摩天輪的周期循環結構之中,它能擺脫馬英九的命運模式嗎?

本文從亞太經濟整合背景下臺灣經濟動能的流失、社會多重分化與公共治理困境的形成等透視2016年臺灣第三次政黨輪替的經濟社會根源,分析臺灣的政治發展的前景。

二、亞太經濟整合中的孤島:

臺灣的經濟動能是如何喪失的?

(一)臺灣經濟:從“奇跡”到“邊緣化”

雖然“中華民國”政權于1971年失去聯合國席位,但在此后二十多年里,蔣經國、技術官僚以及中小企業家共同打造的“臺灣經濟奇跡”提升了臺灣的國際能見度。走向資本主義世界市場的臺灣外貿讓人們發現這個地處東方冷戰前沿的島嶼居然是經濟全球化的積極分子,它作為“亞洲四小龍”之一的閃亮經濟地位讓各國精英油然而生敬意,源自日本的“發展型國家”(developmental state)的高帽被奉送給臺灣及其東亞鄰居。在自由市場和計劃經濟之外,人們在這個地區仿佛發現了人類經濟發展的第三條道路——一種兼具政府干預與市場動力的混合經濟模式。當然,也有學者認為臺灣的所謂“發展型”并不如日、韓那樣典型,蔣經國治下的不少產業政策并沒有奏效,不過是搭上戰后資本主義世界市場擴張的順風車而已,因而資本、技術、品牌、市場四頭在外而只有生產一頭在內的“代工生產”(OEM)在臺灣十分興盛。[1]90年代以來,臺灣的資本有所豐厚,半導體產業領先全球,但是知名科技品牌寥寥無幾,同時世界和亞太區域市場結構發生了很大的變化,臺灣的中小企業在國際上難以應對更加激烈的貿易競爭。

(二)李、扁以來的戰略失敗與失誤

最近二十年是臺灣政治民主化的迅猛發展期,但是臺灣的外貿榮景卻逐日黯淡,產業競爭力下滑,臺灣經濟增長乏力,在世界經濟中日益邊緣化。一個重要的系統性原因是WTO多哈回合談判破局,區域經濟合作與雙邊經濟合作快速興起,各種自由貿易互惠協議重新塑造了亞太、亞歐的經貿格局,而臺灣卻與這波互惠自貿浪潮擦身而過。這其中有政治因素的影響——臺灣作為非主權國家實體本身并不自動有資格簽署FTA官方協議,并且國際社會認識到如果北京認為與臺灣簽署FTA有悖于一個中國原則,那么沒有一個國家會和臺灣簽署此類協定。[2]反過來說,如果臺灣能與大陸建立政治互信,在不違背一中原則的前提下大陸并不反對臺灣拓展其經貿聯系,對外簽署具有相當于FTA內容的靈活的貿易協議。馬英九第二個任期內,臺灣分別與新加坡、新西蘭簽署的兩個經貿合作協議,與日本也簽署了租稅協議。因此,這個政治因素其實不全是阻礙因素,端賴臺灣領導人如何協調兩岸關系與對外經濟合作。

臺灣完成了第三次“政黨輪替”

從這個角度上說,李登輝和陳水扁的戰略失敗應為臺灣經濟的邊緣化和孤立化承擔主要責任。一方面,他們在與大陸進行國家認同對抗的同時又想走上世界政治舞臺(包括“入聯”、“法理臺獨”等),結果破壞兩岸政治互信,堵死了臺灣參與區域經濟整合的大道。另一方面,他們以美日和中南美洲邦交國為重點的FTA戰略最終失敗——對美日期待過高,幻想一步到位簽署FTA,結果為十分現實的美日所冷落,與中南美洲五國簽署的FTA則在經貿總量上微不足道,無法提供經濟增長動力。[3]因此,李、扁執政十多年,自毀臺灣在整個1990年代孜孜以求的建設“亞太營運中心”的夢想。等到2008年馬英九上臺后試圖“積極洽簽經貿協議,融入區域整合,連接亞太、布局全球”時,中國大陸已經完全崛起,世界經濟版圖已經重劃,上海憑借著無與倫比的基礎設施優勢以及綜合保稅區(和2013年以后的自貿試驗區制度)制度創新優勢早在加速推進“亞太運營中心”了。

最近八年來,馬英九在兩岸政治互信建設上是有貢獻的,因此能夠善用兩岸經貿合作拉動臺灣經濟復蘇,脫離全球金融危機導致的無底深淵。但是,馬英九及國民黨領導層在兩岸關系上也存在目光短淺的戰略失誤,失去了更好推動臺灣經濟發展的良機。首先,馬和國民黨領導層在兩岸關系上只看短期實利,缺乏全盤規劃,沒有闡述兩岸經貿利益之外的更多的和平發展紅利。一是臺灣近年來的宏觀經濟穩定中兩岸投資、貿易貢獻最多;二是臺灣的中下階層、中底端服務業、中南部實際也從兩岸經濟社會交流合作中獲得很大的有感收獲;三是大陸給予臺灣中青年世代廣闊的發展機遇。馬政府基本只看重第一點,對第二點缺乏全面闡發,對第三點卻是限制多于鼓勵。更值得指出的是,近年來兩岸和平發展讓臺灣在國際社會的形象、涉外交往得到大幅改善,得以參與國際組織活動和亞太經濟整合事務,這些經濟之外的重要收獲基本被馬眼中的短期利益掩蓋了。其次,馬英九沒有抓準臺灣民眾擔憂兩岸關系的關鍵——安全風險,因此沒有決心和良方去引導臺灣民意。這里所說的“良方”還不是指恢復那部被陳水扁凍結的“國統綱領”(這本來是馬英九應該去恢復的,但我懷疑即便恢復了也無法發揮作用),而是指更加務實的兩岸和平協議。兩岸和平協議的文本,不管如何草擬,不可避免要對兩岸和平共榮和臺灣的安全保障做出明確規定,其最大的功能還不在于開創“和平”,而在于官方“協議”將能引導民意。因為和平乃是兩岸現實,目前最缺的是兩岸官方的共同認證——這是民眾政治信心的重要來源。兩岸和平協議必定是兩岸官方授權且認可的政治協議,將賦予含糊不清的兩岸政治關系一種政治確定性,能夠為臺灣民眾激發出安全信心。惟其如此,臺灣民意才能更加正面地看待兩岸經貿合作、社會交流以及共同的涉外關系,才不至于受少數人的肆意蒙騙。此外,加上由于臺灣政黨惡斗而導致“自由經濟示范區”法案遲遲未能通過,馬英九的“黃金十年”規劃終成泡影,臺灣只能原地徘徊,眼睜睜看著臺北市和高雄港一日日沒落下去。

二十年一晃而過,如今韓國、新加坡成為簽署FTA最多的兩個亞太國家,韓國甚至以人口規模超過5000萬、人均GDP超過2.8萬美元的底氣自詡為“中等強國”,出面籌劃世界級的“中等強國聯盟”。而臺灣老一輩還在回味當年的“小龍”光景,新生代卻不得不面對失業和低薪的苦楚,并且盲目地把問題的源頭指向本來對臺灣有利的兩岸經貿合作。2014年的“太陽花學運”直接把兩岸服務貿易協議當作替罪羔羊。今天,臺灣成為亞太經濟整合中的政治經濟孤島,除了資訊產品由于WTO信息技術協定(ITA)享有免關稅保障之外,難以為重要產品進入各國市場爭取到優惠關稅待遇,產品競爭力以及原有的產業優勢不斷流失。唯一因政治考慮持續給予臺灣巨額貿易入超的中國大陸,其龐大市場原本是臺灣企業獲得新生的“美麗新世界”,但是隨著東盟-中國FTA和中韓FTA的生效,與韓國、東盟出口產品同質性極高的臺灣產品面臨著被擠出大陸市場的危險。兩岸ECFA的實質是自由貿易加產業合作,不過只是一個框架協議加少數早期收獲成果,兩岸自貿的實質內容都在后續的服貿協議和貨貿協議談判里。現在服貿協議已被抹黑,貨貿談判遭到凍結,臺灣的經濟動脈受到了鉗制,而黑手就在臺灣內部。

(三)經濟波動與蔡英文執政根基

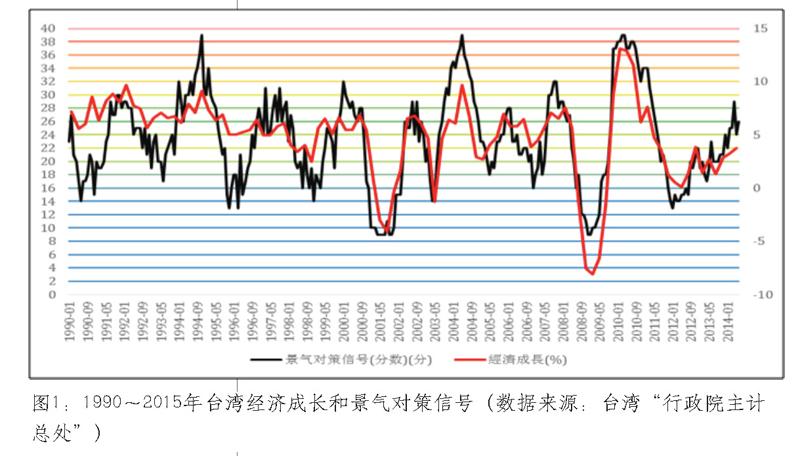

在亞太經濟整合進程中的落伍,以及兩岸經濟合作中的進展與局限,使得臺灣歷經四十年左右的持續高速經濟增長后快速陷入了一個明顯的經濟波動期(而非簡單的停滯或者下滑):經濟短期增長之后往往就是快速下滑,此后由于官方政策的刺激得以復蘇,但又往往反復變動(參見圖1)。這是這個淺碟型開放經濟體受快速變動的全球經濟形勢沖擊的結果。要不是近年來不斷壯大的兩岸經貿聯系為臺灣注入巨額入差的話,臺灣很難會有多次短暫的復蘇。

外貿的萎縮對以出口為命脈的臺灣經濟來說無疑是致命的,因為自2010年以后臺灣的低端出口產品面對東盟國家時已無優勢,高端產品例如面板、電子零配件、芯片等機電產品面臨韓國的激烈競爭,甚至有逐步失去大陸市場之虞。同時,大陸科技產業也有自身的發展需求,臺商聞之色變的“紅色供應鏈”開始崛起。如此,作為臺灣經濟頂梁柱的電子信息產業的競爭力優勢即將不保。同時,在臺商和外商投資信心不足的時候,在消費能力受就業不穩、薪資停滯的時候,在生物科技、醫療、文創等產業不足以支撐起臺灣經濟大廈的時候,在臺企無法突破代工生產模式的時候,臺灣從經濟短暫波動走向持續下滑的可怕前景并非不可能。2015年臺灣GDP已經保不住1%的增長率,預估2016年也難有大的起色。

這就是2016年民進黨執政的經濟基礎,是蔡英文今后無法擺脫的經濟夢魘。在這樣的產業結構和經濟狀況下,近年來,臺灣財政收入占GDP的比重不斷下滑,已從最高峰的1990年的25%掉到目前15%左右。這意味著政府的財政能力不斷下降,刺激和支持經濟發展的能力將隨之下降,同時民生福利幾無提升之機。臺灣財政的經濟發展支出占總支出的比例已從1993年的31%的最高峰攔腰落到2014年的15%的低谷;民生福利支出的占比則從90年代初的不足10%逐漸爬升到2011年的近20%,但此后四年來一直處于停滯狀態。[4]這說明臺灣官方除了維持既有福利現狀以外,已無余力再根據社會結構的變化增添福利項目或者擴張福利基礎。而蔡英文競選主張中的20萬戶社會住宅建設、青年創業、邊緣群體照顧、都市更新加速、北中南部均衡發展等無一不需要大量的財政資金支持。如此狀況,巧婦焉能做無米之炊?

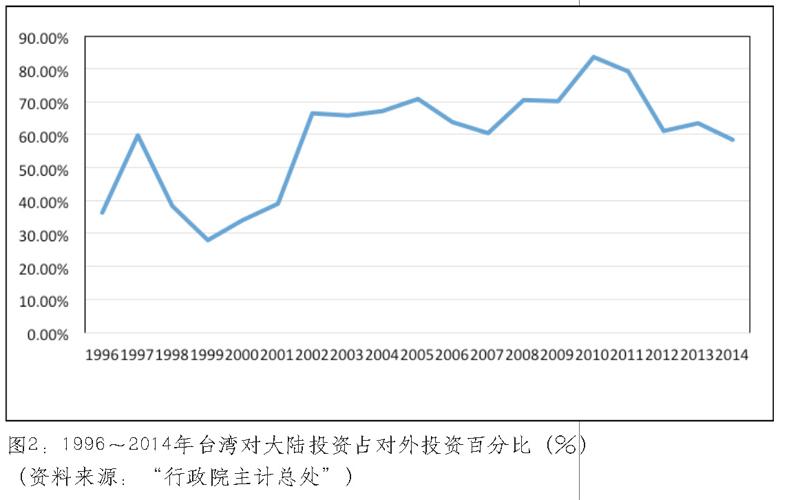

因此,蔡英文當選后,一邊在絞盡腦汁琢磨兩岸政策說辭,一邊在想方設法準備出手刺激經濟動能。假如臺灣經濟狀況繼續低迷下去,政治摩天輪的轉動只會加快,不會暫停,而馬英九的今天將會是她的明天。因此,對蔡英文來說最現實的選擇,就是既要設法穩定兩岸經貿關系現狀,也要爭取臺灣工商界的投資信心和配合。這兩方面是她從選前到就任初期投入精力極大的工作。因為有經濟實務經驗的人都會看出,她近年來所主張的“內需經濟”、“以創新為動能的經濟發展模式”等理念,落到實處無非都市更新、醫療照護、精致農業、民宿服務、物聯網、新能源等具體的產業,要么產值弱小,要么緩不濟急,不足以扛起突破臺灣經濟困境的重任。近來,她在多個縣市闡述以“創新、就業、分配”為核心的發展策略,提出將在臺灣北中南部同時打造五大產業創新體系,涵蓋綠色能源、防務產業、生物醫藥、亞洲硅谷、智能機械等,希望讓各種產業政策同時發揮作用,堆大“柴火”驅散景氣寒流。但其致命缺陷在于無視外貿的萎縮和大陸市場的流失,因為沒有市場的創新是沒有產業生命力的,而臺灣內部狹小的市場不足以支持蔡刺激經濟動能的產業計劃。此外,她十分渴望加入美國主導的“跨太平洋經濟伙伴協議”(TPP),但由于TPP在勞工、環保、政府采購等方面標準極高,臺灣能否順利加入還有很多變數,而且即便加入也很難短短幾年就能幫助臺灣經濟脫困。所以,目光只能回到兩岸——今后兩岸經貿關系仍然是臺灣發展的最重要動力源。根據我們的實證研究,十多年來,臺灣對大陸的投資占對外投資的比重始終保持在60%以上,對臺灣GDP增長的貢獻率最大的是臺灣對大陸的投資,其次是對大陸的出口。[5]可見兩岸經貿攸關臺灣經濟命脈。

如此,經濟問題再度回到政治層面:如果蔡英文的兩岸政策不能得到大陸的信任,如果繼續擱置兩岸服貿、貨貿,那么臺灣所占有的大陸市場份額遲早落入其國際競爭對手的手中。更何況,由于她迄今不承認“九二共識”,臺商和外商普遍投資信心不足,大都停足觀望兩岸局勢,有的甚至準備撤資臺灣,這對今后臺灣經濟發展都是雪上加霜的事。

三、分化社會的治理困境:

民進黨如何應對公共治理的挑戰?

(一)貧富分化在臺灣

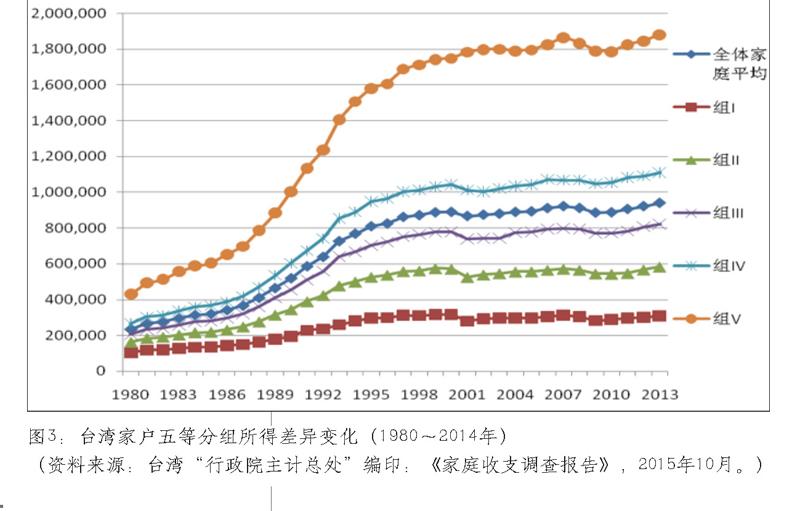

短期的經濟波動和中長期的增長乏力導致臺灣社會的貧富分化不斷擴大。近年來,不管按十等分還是五等分,臺灣家庭的最高所得組(組V)與最低所得組(組I)的收入差距不斷擴大(參見圖3)。臺灣在工業化時期沒有階級固化的弊病,但是在經濟波動的年代,隨著貧富差距的擴大,臺灣的中產階級出現了分化,其中一小部分發展成高收入群體,另一部分則掉到低收入階層。[6]

對執政者來說,貧富分化社會的最大難題是政府主導下以社會公平為取向的二次分配永遠抵消不了基于市場效率原則的一次分配對既有分化的強化,因此弱勢群體的相對剝奪感是永遠存在的,理性的公共政策逃脫不了感性的不公平認知的扭曲。在選舉競爭的年代,這種相對剝奪感和政策扭曲只會得到強化,而非減緩,因為社會的政治張力的加強有利于候選人塑造敵我分野的陣營格局,進而動員投票并收割選票。這是臺灣民主化以來政治發展的基本邏輯之一。

(二)民進黨的新定位

蔡英文帶領下的民進黨深諳此道。從2010年底“五都選舉”開始,蔡英文和民進黨就努力擺脫陳水扁“政商勾結”的不良形象,追求“中間偏左”的政黨定位,親近社會中下層和弱勢群體,極力訴求“公平分配”、“社會正義”的選舉主軸,竭力把馬英九當局描繪成獨厚資本家的“右翼政府”。[7]最近五年來,階級論戰的話語在臺灣大小選舉動員中十分流行,社會公平分配問題一度代替“政治不正確”的族群認同話語成為政黨論述的利器。[8]這是很不尋常的事情,因為從基尼系數、大島指數等常用衡量貧富差距的指標來看,臺灣的貧富差距問題并不比菲律賓、泰國、印尼等國家嚴重,何以公平分配和階級話語在臺灣如此盛行?甚至沖擊到了兩岸關系?一個最可能的原因,就是認同、世代、地域等分化問題加碼作用于貧富分化問題,使其凸顯出來并且通過學運/社運舞臺加以傳播,從而形成了強大的輿論壓力。[9]

這是一個由社運和政黨共同推動的政治建構過程,公共政策問題和兩岸問題都被卷入這個政治建構過程之中,無不沾染上階級分化的標簽。蔡英文在她的文集《英派》里指出:“全球化經濟加大貧富差距,在臺灣已產生階級及社會矛盾;此時兩岸加速經濟交流,又出現扭曲的政商利益結構。兩者產生的分配問題產生加乘效應,終于演變成世代之間的沖突。”[10]這里把貧富分化、世代分化與兩岸問題牽連起來了。而“太陽花學運”組織者傳播的《反對黑箱服貿行動宣言》寫道:“這些由大財團、大企業、少數執政者所組成的跨海峽政商統治集團,隨時可以拋棄臺灣,隨時可以轉往世界上任何一處勞動力更廉價的地方。他們就像吸血鬼一樣,吸干一個國家青年的血汗,就開始尋找其他國家青春的肉體。”[11]在這里,“跨海峽政商統治集團”作為學運斗爭的靶子,匯聚了貧富、認同、世代等多種分化內涵,不僅是為富不仁的代表,而且具有“吸血鬼”一樣丑陋、恐怖的形象,成為號召新世代良善愛臺青年勇于抗爭的最大激勵。這種制造對手并進行妖魔化渲染的手法,也使學運中各種沖擊、霸占公權力機構(“立法院”、“行政院”等)的現實違法(illegal)行動看起來似乎具有“合法性”(legitimacy)與“終極正義”(ultimate justice),從而提升了學運參加者及支持者的道德形象。對于新世代學運的仇富、恐中、反馬心態以及展現出來的大規模社會動員能力和反體制沖擊行動,蔡英文和民進黨精英是十分欣賞的,甚至自感“望塵莫及”,欽佩莫名。為此,蔡英文強調民進黨應與社運團體建立“伙伴關系”,開展“默契合作”,形成“分進合擊”的策略以對付國民黨。 [12]

正是在這樣的政治建構下,貧富分化與其他社會分化形態互相影響,使臺灣社會遍布復雜的社會分歧點,極易成為政治動員的導火索。這是臺灣民主化以后公共治理最難于處理的問題,也是各種吸引眼球的政治敏感事件之所以層出不窮的社會根源。

(三)分化社會與社會動員

因此,我們必須系統地思考臺灣的社會分化問題(social differentiations)。我所提出的社會分化是一個多重的動態概念,既包括過去幾十年來臺灣社會既有的認同分化問題(基于省籍--族群--統獨問題的認同分化)和地域分化問題(主要是南北部的經濟發展程度差異),也包括近年來日益凸顯的貧富分化問題(包括階層分化、財富分配不均、反商仇富心態等)和新興的世代分化問題(以“首投族”為代表的新世代與中老年世代在社會心理、國家認同、政治參與、生活態度等方面的矛盾)。而且,當前臺灣社會分化的突出特點及其運作效果是:各類新、老分化問題相互影響、滲透,形成了行動能力十足的社會力量、政治敏感性極強的社會輿論以及更加直接的政治參與方式,一方面沖擊了過去習以為常的精英主導的公共政策決策過程,另一方面催生出新的選舉動員模式,改變了主要政黨的社會基礎。前者的典型例子是2014年春“太陽花學運”對服貿協議的沖擊,后者則體現在2014年底“九合一”選舉以及2016年初臺灣大選中的各種網絡政治動員,特別是對柯文哲的網絡造神運動和對“周子瑜事件”的政治情緒宣泄。

這些具有網絡化、年輕化、民粹化、具有高度社會動員能力甚至反代議制民主的社會運動,乃是上述四類社會分化匯集反應的結果。2013年8月因陸軍下士洪仲丘受虐死亡案引發的25萬“白衫軍”凱達格蘭大道示威事件,可以視為這類社運成型的標志性事件。類似的事件還有苗栗大埔拆遷案爭議、臺北文林苑都更案爭議、反媒體壟斷運動、反核四運動、反國光石化案等。在這類社運中,Facebook和PTT等網絡社交工具成為從網絡到現實的社會動員的利器。“公民1985行動聯盟”、“巢運”、“民主陣線”、“島國前進”、“基進側翼”、“民主斗陣”、“民主黑潮學生聯盟”等正式和非正式的學運/社運組織如雨后春筍層出不窮(有的甚至只是在Facebook上注冊一個賬號,就可以開展網絡社會動員),挑戰馬英九當局的土地政策、住宅政策、兩岸經貿政策、軍隊改革政策、環保政策以及能源政策,甚至激化兩岸認同矛盾,最終在2016年初的大選中匯聚成時代力量和社會民主黨兩大新興政黨。其中,接續“太陽花學運”聲勢的時代力量在黨主席黃國昌的帶領下贏得了5個“立委”席位,組建“立法院黨團”,一舉由反代議民主體制的先鋒翻身而成這個體制的既得利益者。

(四)不良政治周期的運作

2008年以來,隨著臺灣經濟波動減幅到失去動能(2015年臺灣GDP增長率只有0.85%),各種社會分化相互影響下的社會碎片化格局開始固化,臺灣的不良政治周期形成了:國民黨重返執政不久即遭遇全球金融危機引發的經濟大衰退,經過一番努力應對,經濟稍有復蘇后立即面臨公平分配財富蛋糕的社會壓力,但受財政收支能力下降和貧富差距擴大的雙重制約,公共政策決策在分配優先或增長優先之間左右為難。同時,國家認同矛盾、南北地域發展差距刺激了不同社會群體的自利意識,對重大政策議題的社會共識基本沒有可能形成。于是,復雜分布的社會分歧點所構成的“導火索”一旦因偶然事件引燃,激進的新世代就能利用網絡新媒體迅速開展社會動員,組織社運,引發政治緊張,而政客們大多見獵心喜,想方設法加以扶植和利用。這是馬英九第二任期內最常見的社會問題螺旋式激化的模式,是多種社會分化共同作用進而高度政治化的結果。不過,蔡英文上臺后其實也很難完全避免按如此模式運轉的社會問題。因為經濟狀況不好,而且社會碎片化,誰當家,誰承擔。這一點蔡英文已經意識到了。不過,國民黨一貫忽視培養青年外圍社團,現有的國民黨青工會和青年團要么為高官子弟和地方派系子弟操控,要么缺乏網絡草根動員的決心與經驗,因此國民黨雖然成了在野黨但恐怕缺乏利用社運的能力。

在不良政治周期中,多種社會分化作用下社運的蔓延,就是一種缺乏經濟持續增長和整體福利擴張下的自我消耗,長期來看沒有贏家,都是輸家,因為特定社會群體一時的權利獲益往往同時伴隨著整體性的制度損傷。各種制度損傷日積月累,最終造成的只會是體制的失能和治理的失敗。自1980年代中期以來三十年左右的臺灣民主化和政黨競爭,建立起后威權時代的政治秩序,依托各種民主制度和政策過程為臺灣人民供給出民主規則、民權保障、市場效率、福利改善以及良好社會規范等重要的政治--社會功能,但是如果這些制度和政策過程一再受損,這些彌足珍貴的功能也將“皮之不存,毛將焉附”。

所以,蔡英文執政下如何應對潛能十足的社會力量,將是未來若干年臺灣政治發展的新內容。時代力量黨已經在“立法院”中發出了要監督民進黨執政的聲音,各種獨派社團、環保社團、社福社團在推送蔡英文和民進黨上臺以后緊盯著民進黨的施政舉措。他們不會忘記十幾年前陳水扁上臺執政卻背離社運團體,大搞政商權錢勾結的往事。三年前,“萬人送仲丘”活動的主持人喊道:“民進黨如果真心誠意捍衛我們的價值觀和理想,全世界都會聯合起來幫助你,但如果不是真心誠意,只想著下次選舉,民眾不會站在你這邊。”蔡英文說她隨時把這句話放在心上。[13]那么,在高舉“公平正義”理想旗幟但又兼有反全球化、反市場化和仇富心態以及強烈“臺灣國認同”的新世代社運面前,直接承受中、美大國壓力的蔡英文和民進黨還能像在野時期那樣縱情欣賞和支持社運嗎?這是一個非常有意義的問題,因為民進黨政權與社會力量的互動將重新界定臺灣參與亞太經濟整合的步伐以及兩岸政經互動的格局。

四、臺灣政治的未來

在臺北,一位曾任政府文官的社區義工的老先生告訴我:民主當然好,但是民主越多,下層老百姓就會越想念威權領袖蔣經國。因為不是民主越多社會就治理得越好,不是社會越多元民眾福祉就越能得到保障。

臺灣民主制度的核心是一人一票的全面普選,這不是問題,問題在于這個制度的形成過程(即“民主化”)受到不少“先天病灶”的影響,包括早期的省籍--族群沖突、南北部發展差距以及近年凸顯的國家認同矛盾和貧富分化問題。基本上,民主制是系統性代表社會利益的方法,但僅憑本身無力去改變社會利益的分配,需輔以其他現代國家建設(state-building)制度,包括法治、市場、公權力配置等。三十年前臺灣民主化的啟動有其問題意識,亦即改變權力資源的產生和分配模式,包括開放政治市場(開放“黨禁”、“報禁”),讓民眾平等獲得利益代表(解散“萬年國會”)以及最高權力的普選(“總統直選”)等。

不過,隨著第三次“政黨輪替”的完成,即便按民主化研究的最嚴格標準,臺灣民主也已進入了“鞏固期”(democratic consolidation),這時候,由于四大社會分化形態同時存在,不良的政治周期隱然成型,促使臺灣民主政治運作的問題意識發生了重大變化,可持續發展、有效公共治理以及公平分配的供給成為新的政治任務。這就是未來臺灣政治經濟發展的重大命題,是分化社會對民主社會的時代挑戰。如果民主選舉產生的領導人不能完成這些任務,就不能嫉妒威權領袖的余蔭,自然也無法逃脫政治摩天輪的無情周轉。

民主政治不確定,分化社會無共識,這兩條是現代公共政策執行的難關。大陸對臺政策雖然還算不上完整意義的公共政策,但也不可避免地要直面臺灣政治發展的這兩條邏輯。今天,臺灣的社會分化和政黨輪替成為大陸對臺政策繼續發展的激勵因素,未來政策改進的著眼點應更有針對性和前瞻性,在堅決反對“臺獨”、堅持“九二共識”的基礎上推行讓臺灣民眾“有感”的政治經濟接觸,擴大對臺灣新世代的政策吸納,全面布局構建兩岸安全共同體。

(作者單位:清華大學公共管理學院和清華大學臺灣研究院)

[1] See Yongping Wu, A Political Explanation of Economic Growth: State Survival, Bureaucratic Politics, and Private Enterprises in the Making of Taiwan’s Economy, 1950-1985. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2005. And, Suzanne Burger and Richard K. Lester, Global Taiwan: Building Competitive Strengths in a New International Economy. Armonk: M. E. Sharp, 2005.

[2] Iana Dreyer, et al, “Beyond Geopolitics: The Case for a Free Trade Accord between Europe and Taiwan”. ECIPE Occasional Paper, 2010, No.3.

[3] 童振源:《臺灣未來關鍵下一步:透視2016選前兩岸關系發展與政策》,新北市:博志文化,2014年8月,第53頁。

[4] 臺灣“行政院財政部統計處”:《財政統計年報2014》,臺北:2015年。

[5] 蔡世峰、鄭振清:《兩岸經濟合作對臺灣經濟增長與波動的影響——基于廣義脈沖響應函數之實證分析》,《臺灣研究》2016年第2期。

[6] Zhenqing Zheng, “Taiwan’s Wealth Gap and the Evolution of Electoral Politics under the Influence of Global Financial Crises,” Asian Survey, September-October, 2013, 53(5).

[7] 鄭振清:《臺灣貧富分化與民進黨“中間偏左”路線的演變,2008-2012》,《臺灣研究》2012年第3期。

[8] Dongtao Qi, “Globalization, Social Justice Issues, Political and Economic Nationalism in Taiwan: An Explanation of the Limited Resurgence of the DPP during 2008-2012,” The China Quarterly, 216, November 2013.

[9] 鄭振清:《蔡英文與民進黨路線調整:分配政治與兩岸關系》,《中國評論》2014年9月號。鄭振清、巫永平:《貧富差距擴大的政治效應:全球金融危機以后東亞選舉政治變遷研究》,《中國社會科學》2014年第11期。

[10] 蔡英文:《英派:點亮臺灣的這一里路》,臺北:圓神出版社,2015年,第104頁。

[11] “黑色島國青年陣線”Facebook頁面《318青年占領立法院,反對黑箱服貿行動宣言》: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=241320579384529&set=a.236148243235096.1073741833.177308745785713&type=1&theater。

[12] 蔡英文:《英派:點亮臺灣的這一里路》,第108~109頁。

[13] 蔡英文:《英派:點亮臺灣的這一里路》,第112頁。