中國企業在非洲:問題、策略與出路

沙伯力 嚴海蓉

中國企業在非洲是否本土化,是否以雇傭當地勞工為主,是一個具有政治影響的國際性的話題。西方,特別是美國的政客媒體,常常宣稱中國公司在非洲喜歡用自己人,不實行本土化,原因不是中國公司有“民族中心主義”,就是拒絕本土化更有利可圖,或者兩者兼有。在2014年美國和非洲的峰會上,美國政客口徑非常一致,總統奧巴馬提醒非洲領導人, “要確保,如果中國再修橋建路的話,第一,他們要雇傭非洲工人”。副總統拜登則說:“美國很自豪,我們在非洲的投資與我們努力雇傭和培訓非洲勞工同步,以促進當地經濟發展,我們并不只是采掘地下的資源。” 在提到中國在非洲做基礎建設時,國務卿克里則做了一個設問句,“有多少中國人過來干活?”對于西方的精英來說,用拒絕本土化的中國公司來對比和突出開放的西方公司,顯然是在政治上給自己加分的做法。

中國工人與非洲本地人同框的諸多照片,似乎暗示著中國公司在非洲的本地化程度不足

少數非洲領導人,主要是反對黨的領導人,也熱衷于談論中國企業缺乏“本地化”,以此來攻擊執政黨派與中國交好,也以此在本國的白領中尋求一定的政治支持,因為有些非洲的白領認為最大限度地限制非洲的中方雇員可以提高非洲白領的就業和提拔的空間。

西方政客和媒體之所以對中國企業是否本土化進行道德化的評價和指責,是因為1980年代以來新自由主義的發展范式已經把邊緣國家的發展和減貧寄希望于跨國企業的“本土化”。在1980年代以前,發展中國家執行的發展方針是強調國家在經濟計劃和資源配置方面的作用,重視本土的工業化和國內市場的發育。1980年代后,華盛頓共識集團--世界銀行、國際貨幣基金組織、美國財政部--通過胡蘿卜加大棒推出新自由主義套餐,為資本全球化開路,強制發展中國家的政府放棄原先的發展主導功能和資源配置的功能,改以“治理”為主要功能(“治理”和“善治”成為80年代后期90年代國際發展領域的熱詞);強制發展中國家在經濟上去國有化,對外開放,讓自由化的市場成為資源配置的平臺,使得跨國企業和本國的中小微企業在所謂全球化的舞臺上同臺操練。在這一背景下,發展的范式發生了轉變,失去了“國民經濟”的發展中國家,在華盛頓共識和國際援助機構的推動下,把本國的發展和脫貧寄希望于跨國資本的投資、本土化、和企業社會責任,雇傭即慈善,19世紀的殖民主義的“基督教慈善”變成了21世紀的“企業社會責任”。

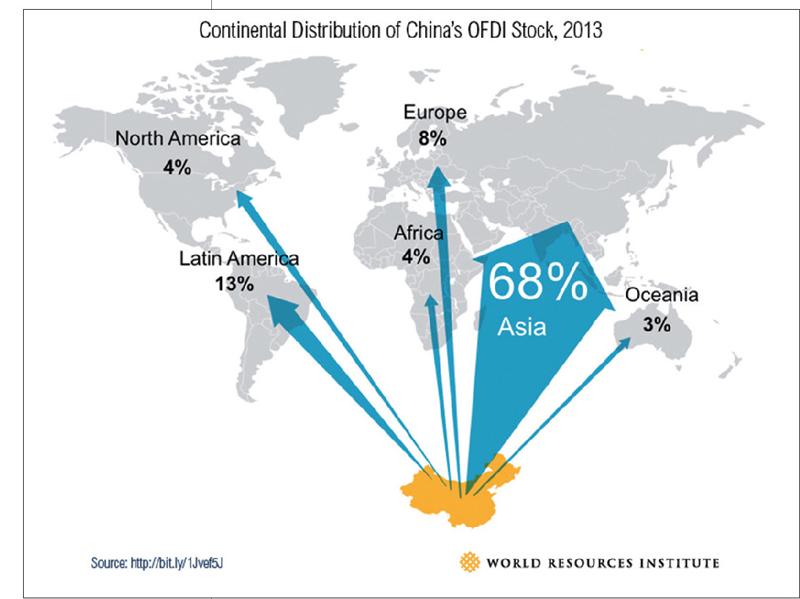

2013年,中國對非OFDI只占總額的4%(來源:世界資源研究所)

中國政府還沒有足夠重視中國企業本土化這一議題。這并不是因為政府資源或能力不足,而是因為中國政府在很大程度上具有新自由主義的假設,認同讓市場發揮決定性作用,對出境的企業不斷降低要求和管制。中國官方的中非“雙贏”話語與西方新自由主義的“滴漏效應”一說,在本質上大同小異。但是中國是否配姓“趙”,這是美國等西方精英等“趙太爺”們質疑的,也是中國企業是否“本土化”為什么被問題化、政治化的背景。

不管我們的主觀意愿,不管西方精英的指責多么缺乏事實基礎,在非洲的中國企業是否本地化已經是一個政治化的問題,也是中國與非洲大陸相關聯的一個話題,其真相和問題都值得探討。探討的目的不僅是為了給西方精英的話語魔幻建構去魅,而且也是為了讓讀者們了解本地化的多個層次和多個方面,而這些是中國--非洲、中國人--非洲人關系的重要組成部分。中國在非洲的投資有多種主體,但西方精英往往把中國政府、中國投資者、中國工人、中國商販等等視為屬于一個經過某種統籌的、有整體性的、由國家意旨主導的“中國(集團)”(China Inc.)。在贊比亞和丹麥的學者的觀察中,在贊比亞的中資企業是“由私有、半私有以及公有企業組成的混合體,其中涵蓋了不同的企業規模和貿易領域”。[1]美國也有學者觀察道,在非洲的“中國商貿公司、個體企業家以及工人往往有自己私人規劃,其盤算可能與(中國)國家和地區利益不同……”。[2]盡管如此,我們還是有必要先從整體上評估一下中國在非洲的投資和貿易規模,作為了解中國企業本地化的基礎背景。

一、中國對非洲的投資和貿易到底有多大?

中國在非洲投資,一方面應與在中國對全球的跨境直接投資(Outward Foreign Direct Investment,對外跨境直接投資,下文簡稱OFDI)作比較,另一方面還應該與全球對非洲的跨境直接投資做比較。從全球來看,全球OFDI在發展中國家的存量(存量為累計值)在2004~2014的十年間翻了三倍。[3]從中國來看,即使是在中國經濟上行的2008年一年里,中國對全球的OFDI流量(流量為在某一時間的新增投資量)也僅占中國GDP 的0.88%,而同一年里,發展中國家的OFDI流量占GDP的平均值為2.03%,發達國家則為4.71%。[4]中國OFDI存量占其GPD的比重也遠遠低于那些主要的發達國家。2014年,美國的全球OFDI存量相當于其GDP的36%,法國為45%,英國為54%,而中國此時僅為7%。[5]

通過小商品走入基層社區,是中國人能夠融入非洲的重要方式

有人測算中國對非洲的OFDI流量可多達到60億美元一年。[6]不過,即便以60億美元算,中國對非洲的OFDI流量仍然只占2014年中國對全球OFDI流量(1230億美元)的5%。[7]2014年中國占全球對非洲OFDI流量的比例僅為4.4%。[8]并且,2015年上半年中國OFDI的流量相比2014年上半年下降了40%。這與商品價格走低以及中國公司投資向非采掘業轉移有關。[9]

就中國對非洲投資的存量來說,在全球中比例也相對較小,2012年中國對非洲投資的存量約為非洲GDP的1.5%。[10]聯合國商貿和投資會議的數據顯示,中國在2013年成為非洲第七大的貿易投資者。[11] 2014年中國對非洲的OFDI流量依舊排在美國、法國、甚至希臘之后。[12]2011年末,當中國對非洲的OFDI存量升至160億美元時,美國和法國在非洲OFDI的存量分別達到580億美元,英國也已達到480億萬美元。

2014年底,中國對非洲的OFDI的存量已增長至320億美元,[13]比2000年的5億美元增長了63倍。盡管如此,這也僅占該年中國全球OFDI存量的4.4%,占全球在非洲OFDI存量7090億美元的的4.5%。[14]以現有的2012年的數據相比,中國對非洲的OFDI還是要多于總額142億美元的非洲對中國的OFDI。[15]截至2012年,已有2177家“官方注冊”的中國企業在非洲開展了非金融類的投資活動。2013年中,這些企業雇傭了接近8萬名當地員工。[16]大部分的企業都來自中國東部省份,其中還包括央企以及其他省市級國有企業共432家。[17]2014年,中國在非洲的OFDI存量中僅有10%來自于私企,[18]但“在中國幾乎沒有純粹的國企。現在絕大多數都是控股企業。非國有企業成為了主體”。[19]這對中國在全球的OFDI也是如此。2013年,37%的中國非金融類OFDI來自于私有企業,[20]并且有53%的中國在非洲OFDI項目是屬于私有的。另一方面,中國國有企業在非洲主要集中于建筑業(42%)和礦業(22%)。私有投資則集中于制造業(31%)以及貿易和物流管理(24%)。[21]以贊比亞的情況為例,據估計,20%的中國投資者為國企,剩下的80%為私企。[22]事實上,或者是由于屬地法律限制--如贊比亞的法律就禁止外國國有企業登記注冊--或是為了享有投資優惠條件,許多國有企業將他們在海外的運行私有化,包括在非洲。[23]

2013年中國對非洲OFDI存量的近62%集中于八個國家——南非(44億美元)、贊比亞(22億美元)、尼日利亞(22億美元)、安哥拉(16億美元)、蘇丹(15億美元)、津巴布韋(15億美元)以及剛果(金)(11億美元)。[24]但總體來說,中國在非洲投資的區域在擴展:在2000年時,中國對非洲的投資僅在8個國家,但截至2013年這一數字就達到了51個。同時發生變化的還有中國的投資領域,從上世紀90年代近乎集中于能源、基礎設施建設和采礦業,到2013年間出現的許多其他種類的投資(比如近期的制造業)。[25]

中國不斷增長的制造業投資有助于舒緩制造業在非洲區域整體處于蕭條的就業狀況:在2000年制造業占非洲就業崗位的8.5%,在2013年這一比例仍為8.4%。[26]2001年中國在非洲新生的制造業企業為7家,2013年中國在非洲新生制造業企業為75家。盡管對于中國企業來說制造業項目的平均資本投入最低,并且制造業在非洲的產業結構中比較優勢最低,對156家中國在非洲的綠地投資(即創建投資)的一個研究顯示,在2003~2014年間新生的64201個崗位中,61%來自于制造業。在2013年,建筑業、金融業以及制造業占據了該年中國在非洲OFDI的50%,采掘業則占了另外的30%。[27]一名被稱為“國家產業政策設計師”埃塞俄比亞政府部長曾說“我并不認為中國在非洲投資是由資源驅動的”。[28]

中國曾為非洲的平等發展作出貢獻,“走出去”應延續這一傳統

在貿易方面,2000~2014年間,中非貿易額增長了21倍,從100億美元到2200億美元,盡管這一數字在2015年因世界商品價格走低、非洲出口價格下降而跌至1690億美元。[29] 2013年,中國占撒哈拉以南非洲國家貿易總額的24%,較1995年的2.3%明顯上升。此外,在2003年中國占非洲對外出口總額的6%,這一數值在2013年就增長到了27%,相比而言,歐洲占23%,美國占21%,印度占9%。[30]但在2015年,中國與非洲的貿易仍然僅占中國與世界貿易的4.2%,當年中國與世界貿易量為4萬億美元(其中出口占2.3萬億美元,進口占1.7萬億美元)。[31]

非洲在2014年以前的十年內對中國存在著巨額貿易順差,2014年仍然保持了一些貿易順差:出口額1160億美元對進口額1060億美元。但2015年出現了貿易逆差:出口額670億美元對進口額1,020億美元。[32]中國向非洲主要出口為加工品,非洲向中國則主要出口初級產品。非洲原油、金屬和農產品等初級產品占非洲對中國的出口比重在2013年約為59%,這一比重小于這些產品占非洲對世界出口的比重(69%),也小于這些產品占非洲對其他貿易國的比重,如歐洲(77%),美國(77%)和除中國外的金磚國家(87%)。[33]制造品在2008~2013年間僅占非洲對中國出口的11%,部分地由于2011年前非洲貨幣匯率與歐元掛鉤,貨幣增值后使得非洲的產品價格相對偏高所致。相反,“非洲從中國進口的商品種類十分多樣。其中消費品占據了絕大比重,特別是紡織品和服裝,鞋類以及電子消費品。另一方面,如機械設備、商業電子品以及交通運輸設施等資本品也在其中占了相當的比重”。中國與非洲產品平均價格差在2014年約為50%。盡管“從中國進口低價產品毫無疑問會使得非洲消費者和依賴進口材料和資本品的生產商收益”,這同樣表明部分非洲生產商會覺得相當難以和中國進口產品競爭。[34]

中非貿易的另一個不平衡表現在于以工業品換初級產品,不過這并非是中非貿易所獨有的特征。非洲和發達國家的貿易關系,乃至非洲和其他領先的發展中國家的貿易關系貿易都具有同樣的不平衡的特征。比如,印度在2014年與非洲達到了750億美元的雙邊貿易總額,成為非洲第四大貿易伙伴,位于中國,歐盟和美國之后。但其貿易主要集中于“幾個特定的非洲國家”,包括南非、尼日利亞、安哥拉、埃及和坦桑尼亞。[35]2014年內,印度對非洲出口商品中98%是消費品、中間品或資本品;2%為原材料。而非洲對印度的出口商品中,84%是原材料。[36]與許多貿易國家不同的是,中國官員承認這一貿易不平衡的情況。他們表示中國希望“加強合作”以達到促進非洲工業化進程,特別是以加強制造業發展的方式。[37]這一合作將會涉及投資和發展項目的援助。值得注意的是,“截止2012年,中國對外援助累計540億美元,其中近一半放在了非洲,遠遠超過了其他地區”,并且這一比重還在不斷增大。[38]

二、中國企業在非洲本地化的問題

從當地民眾的視角來看,外國投資企業和項目若要實現本地化,首先最重要的是雇傭當地人。本地化還包括以下幾個方面:這些外國公司是否和當地公司合作、或將業務轉包給當地公司,是否從當地采購生產物資,是否將本公司的產品按照當地標準進行調整,以及是否尊重當地的習俗和文化實踐。除了工作雇員的本地化以外,本地化的實踐還有其他兩個有意思、而且是重要的議題:投資者是將他們自己國家的做法移植過來,還是嘗試適應當地的方式;以及,雇員是否能夠和本地人住在一起、與他們交朋友,以及學習當地的語言,以此來適應所在國家的文化。

(一)非洲的中資公司在多大程度上雇傭當地員工?

目前,全球范圍內關于中國在非洲企業的本地化問題的討論,主要關注的是這些企業是否實現了雇員的本地化。我們應該在這片大陸“去發展”(de-development)的歷史語境中看待中國在非企業和項目實現本地化的問題,以及在此過程中面臨的阻礙。此處,“去發展”不是“欠發展”,而是如沃爾特· 羅德尼(Walter Rodney)等學者描述的那樣,非洲在歐洲力量侵入和被殖民化的幾個世紀里經歷了發展的倒退。在所謂的后殖民時期,自80年代以來,世界銀行、國際貨幣基金組織、美國財政部等主導的“華盛頓共識”在發展中國家推動了結構調整計劃(structural adjustment programs),這一計劃在一些國家也造成了“去發展”,尤其造成非洲國家的技術人員欠缺。

結構調整計劃要求非洲國家的政府普遍削減社會福利開支,強調發展基礎教育、削弱非高等教育的投入。因為缺少資金,專科和大學教育尤其遭到了嚴重削弱,打擊了對技術工人和專業人員的教育、培養。其他一些因素也促成了這一僵局的產生,比如貪污腐敗、管理不當,以及非洲的人口向外流動——尤其是技術人才試圖在西方國家尋找就業帶來的人才流失。

因此,相比世界其他地區,許多非洲國家在建立新公司和發展新項目時,往往面臨著更嚴重的相關技術人才短缺。以工程師為例:2014年,坦桑尼亞共有3600名工程師,或者說,14000個坦桑尼亞人中才有一個工程師——我們甚至并不清楚這些工程師中有多少仍在從業狀態。而肯尼亞只有1400名從業的工程師——即33000名肯尼亞人中只有一名。盧旺達只有240名“注冊工程師”,即5萬名盧旺達人中有一名。在2015年,烏干達有494名從業工程師,平均每人要服務71000名烏干達人。但對于世界上最大的兩個發展中國家——中國和印度——而言,每200人中就有一個工程師。

對于非洲國家領導人來說,引進外資、促進本地就業是一件政治舉措,非洲領導人們尤其會要求新近來到非洲的中國企業也做到這一點。對非洲的管理人員和工程師來說,外資公司的本地化對他們的就業和升遷機會非常重要。而工會和非政府組織也將本地化看作是改善勞資關系、增加企業社會責任的關鍵舉措。

中國的企業是在21世紀初才開始顯著地進入非洲的。而此時,這片大陸上稀少的工程師人才早已經被其他的外國投資者以及非洲當地企業所雇傭。西方公司尤其有優勢,因為大部分工業工程使用西方標準,并且西方公司的外派人員--經理、工程師和技術工人與非洲本地雇員在語言上沒有很多障礙。同時,西方的文化也和非洲當地文化有著很多的相似重疊之處,從體育、宗教到其他領域。在一些非洲國家,西方公司的規模和利潤率也使得他們能出更高的薪水,來留住那些當地的技術雇員,而且往往西方公司的“外派”人員比本地員工的工資要高出很多。在非洲工作的中國技術人員能比在國內有較高的收入,但是有時候他們的薪酬可能比公司付給非洲本地相同級別員工的薪酬水平低。

我們收集了40多個非洲國家的600多家中資企業的雇員本地化的數據,總體來說,這些企業中超過80%的雇員是當地人。然而本地化的比例在上層管理人員、工程師和其他技術人員中,則要明顯低得多,不過也在增長。

在非洲不同國家,中資企業的本地化水平有所不同。例如,在安哥拉和阿爾及利亞兩國正在建筑公司和建筑項目中,盡管中資公司的大部分雇員是當地人,但本地員工的比例低于中資企業在其他非洲國家的本地化水平。在安哥拉,這一現象是因為當地持續了27年的戰爭所導致的技術人才匱乏,在阿爾及利亞則起因于長期以來技術工人向歐洲移民的浪潮。與之相反,南非和津巴布韋的工業化程度和教育水平都比較高,這使得中資企業在當地有著特別好的本地化表現。

就行業來說,采掘業、制造業和建筑業大多數都有80%~95%的地方雇員比例。不過,建筑行業出現過地方雇員短缺的例子,此外,也出現過由于當地政府要求盡快完成項目,而導致中資公司為了加大勞動強度、推進工程進度、而引進較多的中國工人。在水泥廠、世界級體育場等某些特定建筑的建造過程中,因為對某類特別的技術有很高的要求,而可能會發生缺乏當地技術人員的情況。政府的政治需求有時也會產生影響,這種情況往往發生在全國大選或其他重要的政治事件前期,政客為了表現政績,往往要求盡快完成基礎設施建設。

在雇傭方面,本地化水平最低的是以華為和中興這兩家中國大型電信公司為代表的電信行業。不過,盡管這兩家企業在許多非洲國家面臨著工程師和技術員的極度短缺,它們的雇員中仍然有一半到2/3是當地人。中國的私企和國企之間在雇員本地化問題上沒有明顯的差距:私營企業有著更強烈的經濟動機來實現本地化,而國有企業則更多出于政治動機也要實行本地化。

如今幾乎每個中資企業的管理人員都意識到了本地化的優勢——可降低勞動力成本、有助于改善政府間關系、更好地了解當地,這些優勢超過了相應的劣勢,如無法很好地實現管理功能、雇員有較少的專業經驗以及工作節奏降低等。許多管理人員都想要進一步推動本地化,而且最近有些雇傭幾千人規模的中國在非企業實現了99%以上的雇員本地化水平,這代表了中國在非企業本地化模式發生了直接收購企業這一模式之外的新變化。

(二)非洲的中資公司是否移植中國的勞工管理模式?

有很多人認為在非洲的中資企業跟在中國一樣運作,僅僅是把在中國的做法移植到了非洲。其實,中資企業并沒有這樣簡單地“移植”,倒是西方跨國企業在海外建立公司時將他們的習慣做法“全球化”。例如有一項研究指出美國和日本的公司在臺灣設立子公司時將他們整個管理控制體系都照搬了過去。美國在部分歐洲國家的子公司承認工會及勞資協議會,但因為其母公司在意識形態上是反對集體主義的,因而子公司會侵犯勞資協定并限制工會的職能。

一些澳大利亞學者研究了21個“走出去”的中資公司在適應本地勞資關系上做了哪些前期準備工作。這21個公司分布在五個大陸上。他們發現,這些公司的共同點是它們都低估了勞資關系在所在國家的重要程度,并且對如何處理“激進的工會和對抗性的勞資關系”沒有準備。這種準備工作的缺失是由于在中國就缺乏處理激進工會的經驗,以及對海外此類工會組織的無知而造成的。在缺失和無知之外,還有人力資源部門在投資決定中沒有發言權,以及總公司派出到海外的管理人員并未接受任何與勞資關系相關的培訓。因此,中資企業的一些短處是總公司自身對于其他國家勞資關系知識的匱乏,總部的人力資源部門通常人手不足,準備不足,這些企業也沒有就勞資關系建立咨詢渠道。所以,“走出去”的子公司能夠從總公司所獲得的支持十分有限。

中國企業投資決定上,幾乎沒有把當地的勞資關系考慮進去,這與歐美企業不同。然而該研究還發現:

在被研究的企業案例中,沒有任何證據表明企業總部建立了正式的機制去將母國的勞動管理實踐復制到海外子公司中。相反,所有總公司都賦予了子公司在人力資源管理上的完全自治,這其中就包括了勞動管理。案例中也沒有任何企業給子公司設立關于勞動管理的工作目標,同時他們也沒有把勞動關系的作為評估子公司管理業績的指標。

認為中資公司僅僅是把國內做法和政策簡單移植到海外的觀點,是對現實的一種誤讀,因為“走出去”的中資公司幾乎沒有相關的政策可供復制。實際上,關于對非洲國家政治局勢的認識水平,在海外投資的中國公司在一定程度上和中國政府的處境是相同的。根據2014年的一篇報道中,中國政府非洲事務特別代表鐘建華認為:因為中國對于處理非洲內部矛盾來說是一個新手,在充分理解這些矛盾上,還沒有成熟的學術研究和專門分析。他批評中國學者在國家領導人需要對非洲進行有見地的干預時,卻沒有能夠提供對此的深刻洞見。他現在力促非洲研究——但我們可能還需要數十年的時間去趕上參與到非洲事務中的其他國家。

中國管理人員可能會認為,非洲的當地習俗和規范和在中國慣例相比差別很大,但是也認識到他們的企業需要調整和適應。一項在2016年刊發的關于中國企業和非洲工會之間關系的研究,訪談了多個擁有3~8年工作經驗的中國中高層管理人員,他們在非洲的21個中資民營企業和國有企業工作,在工會方面,這個研究的作者們做了這樣的總結:“中資企業選擇適應非洲的規則,并依靠工會來解決沖突……中國管理人員將與當地工會的合作視為管理非洲員工的重要因素。”作者們認為在處理與他人之間的關系、時間和生產率這些問題上,中資公司對當地的適應應歸因于“烏班圖(非洲的世界觀)和‘關系’之間的相似性”。

從我們在贊比亞的調研來看,規模以上的中資企業在贊比亞的確有一個適應、運用本地規則的過程,把遵從屬地的規則看成是長期投資的必要條件。在贊比亞投資礦業的中資管理層承認,剛開始他們到贊比亞不了解當地的制度和程序,在礦井重建過程中,只付給工人法定最低工資水平,[39]同時管理層有隨意開除工人的情況。[40]隨便開除工人不符合贊比亞的一般規則,對此工人們是不服氣的。經過工人們不止一次地向工會投訴、向法院起訴,管理層認識到必須遵循當地的規則。

此前中資管理層不遵守當地程序,一方面當然有管理層常有的自以為是和傲慢,但是還有一個原因是學習新規則對中方管理層來說是一個從口頭管理走向書面管理的過程。比如,對員工不能隨意口頭解除,通常需要給三次書面警告。這樣的書面流程和書面管理對于很多英語口語都不順暢的中方管理人員來說是一個挑戰。經過一定的教訓之后,該公司把前任西方業主留下的員工管理手冊翻譯出來,作為管理的指導文件。該公司的總經理在2011年回顧說:

這幾年,勞資關系比之前好得多,過去罷工,襲擊你的人,襲擊我們駐地,我們駐地都開槍了……這么些年,我們也掌握了經驗,比如,處理勞資關系,一定要有途徑,必須通過工會來談,這也符合當地的勞工法,你作為一個雇員,也必須服從工會。[41]

中方管理層對贊比亞的制度經過了一個從適應到欣賞的過程。一位中方總經理深有體會,帶著些許欣賞的口吻說:

贊比亞的法律體系還是比較健全的,沿用英國的法律體系,稅法、勞工法、工會法等等,還是很嚴格的,國內的安全檢查以自查為主,(贊比亞)他是直接檢查到你的崗位上的,不定期抽查,不會和你打招呼的。我們曾經有一些遺留的申訴的案件,后來我當總經理,還不知道呢,就直接起訴你了。你看贊比亞每天迷迷糊糊的,但是有什么事情,他從來不和你糾纏,一紙訴狀,法院就直接來找你了。[42]

特別是對待工會,中方管理層的認識也有了變化,剛開始認為是不可調和的矛盾,到后來看到工會是與資本利益共存的、可以調和、可以利用的矛盾。一位總經理說,“過去總是工會給你鬧矛盾,這樣也不行,如果這個紐帶斷掉了,也會出現一些問題”。[43]一位副總經理回顧道:雖然理論上工會的立場和資方是對立的,但是大家都是人嘛。保持經常良好的溝通,在年度談判的時候會有幫助。[44]在中方管理層的認識里,工會不再是敵我矛盾,當然肯定不是“內部矛盾”,而是可以調和的對立,調和并不會使矛盾消失,而是使矛盾變得可控、可管理、可利用。管理層希望把工會轉化成管理工人的橋梁。

隨著中國企業在非洲投資的擴大,中方外派到非洲的措施也在改變,目的在于人才的積累。以前的外派人員往往是“一年看,二年干,三年就想走”。現在規模以上的中資公司早已經看到這不利于“本地化”管理經驗的積累和公司的成熟,因此公司通過改變待遇和條件,比如提供單身宿舍、提供“家屬工”就業等,使得海外就業的中方管理人員能夠留得住。在調研中,銅礦業中資公司的高層,不乏在贊比亞工作5年以上的,甚至有的已經達10年以上。

(三)中國員工是“自我孤立”還是適應當地?

前美國駐尼日利亞大使John Campbell在2012年發表了這樣的言論:中國企業給人的印象是不愿意本土化,因為他們非常的民族中心主義,力圖自我孤立于當地社會。但事實上,中國人并不比美國人更加民族中心主義:有研究使用了常規的民族中心主義測驗來比較中國與美國的大學生,結果顯示中國學生相對于美國學生來說遠遠沒有那么民族中心主義。

至于被假設的中國人自我孤立的傾向,基礎設施建設和采礦業的中國工人,出于安全原因確實在工地或者公司大院里集體食宿,但是這種居住的安排并非必然出于工人們自己的選擇,而是一些規模以上的中資企業的要求。許多其他的中國公司并沒有大院,供職于這些公司的中國人實際上經常是獨立居住或者以小團體的形式一起居住。

在非洲的中國人集中居住的原因跟“民族中心主義”不一定有關系。在博茨瓦納的中國商人表示說因為有搶劫的情況,所以感覺住在中國人的社區里更加安全。一個在安哥拉工作的中國人也提供另一個與“民族中心主義”毫無關聯的原因:在非洲的中國人,就像在中國國內的建筑工人一樣,他們住在建筑工地、不怎么外出是為了省錢。

比起西方人,在非洲中小型企業里的中國人更可能與非洲本地人一起居住,并學習他們的本地語言。Lily Kuo是一個研究非洲中國移民的美國專家,她表示與其他國家的人比起來,中國人“進入到了非洲更加草根的層面,比如在小型的零售業和小城鎮、邊區鄉村中”。我們在納米比亞的斯瓦科普蒙德(Swakopmund)采訪一位古董商時他這樣說:

中國人比起德國人和南非白人來說要好得多,與白人不同,中國人在我們當中生活、工作,就我們走在一塊,然而白人只呆在他們城里又大又豪華的房子里。當地的白人還警告白人游客不要去本地的集聚地,納米比亞人都是小偷……但是中國人不會這樣歧視我們。他們會乘坐我們本地的出租車,甚至有錢的中國人也打本地出租。

Rafael Kaplinsky是一個在英國的南非經濟學家,他的觀察表明:“中國僑民經常在低收入社區中生活和工作,他們的生活環境與他們經常交往的當地人是十分相似的。歐洲人、北美人、中東人和亞洲北部的城市居民都傾向于呆在價格昂貴、安保良好的聚居區。”一個外國記者詢問在納米比亞中國人社區的情況,一個當地的記者是這樣評論的:

我們這里并沒有中國人社區,他們和我們住在一起。他們就住在我的隔壁。和我們一起吃飯、一起購物……他們在學習林加拉語,更重要的是他們不害怕我們……我們開玩笑說在我們中間的中國人,皮膚變的越來越棕色了,現在他們完全已經是“黑人”了。

在萊索托和博茨瓦納,城市里的商業競爭推動了中國商人去往農村,在這里他們不可避免地與當地人住在一起,并學習當地的語言。一個烏干達記者也觀察到:“在萊索托,幾乎每一個村子里都有中國人。”并且“許多巴索托人逐漸默認了中國大陸與臺灣商人的創業精神與足智多謀,畢竟在這個只有兩百萬人口的小國家里,這些商人的存在挺惹人注目。”Pius T. Tang是萊索托的一個大學老師,他這樣描述中國僑民:“他們到萊索托之后的第一件事就是通過萊索托的遠程教育中心學習萊索托語,這三周的課程使他們能夠從事商業貿易。值得一提的是,中國僑民大多數都說萊索托語而不是英語。為了證明這一觀點,這位老師透露許多亞洲人,尤其是中國人,獲得了永久的居留權和萊索托公民資格。”除了在南非,在其他非洲國家獲得公民資格對于普通中國僑民來說還不太尋常,但這亦是一個渴望本土化的起步。

三、總結

中國國企的運作中,政治和商業有著密切的聯系,非洲政府也應該充分利用這一點。在2008~2009年的全球金融危機時期,當贊比亞的其他外國礦業公司停止運行、解雇工人時,中國有色礦業集團作為國企,推行了保就業的“三不”政策:不解雇工人、不削減投資、不放棄開發計劃。這個集團還買下了當地被瑞士公司拋棄的銅礦,召回原先的工人,又招募了一千多名新員工,來開發一處新的礦體。當時贊比亞反對黨“愛國陣線”(Patriotic Front)宣稱中國沒有為當地就業作出貢獻,而中國有色礦業集團的這些舉措反擊了這種說法;當愛國陣線2011年獲得執政權后,它改變了自己的反華立場。

當前,采掘業再次進入到低價危機中,此時重提“三不”舉措有其現實意義。中國政府應該考慮提供補貼,使得在非洲的中國公司能夠為當地經濟“保就業”。更高層次的本地化要求優先考慮當地的利益,這樣,雖然中資公司也在剝削當地勞動力,但是如果它們不是追求實現利潤的最大化,那么它們會有別于其他的外資公司。

進一步促進企業的本地化,需要中國企業提高在非洲的加工和制造業,使得非洲豐富的自然資源獲得更多的附加值。由于采掘業的低價危機,中資公司已經轉移投資。同時,中國企業建造了大量的基礎設施,為奠定非洲工業化的基礎創造了條件。而非洲國家在鼓勵這些舉措的過程中,保留著它們的主權和所需的政治能動性。

有些人錯誤地暗示中國企業是非洲的超級剝削者,例如,奧巴馬曾對非洲發表過這樣的講話,被認為暗指中國:“你們生產出原材料,以很便宜的價格(賣)掉,然后,產業鏈上的某些人就會以此賺錢,并創造出工作機會和更多的附加值。”實際上,在各國企業對非投資中,中國企業的行為在某些方面做得確實比其他國家的企業要差,但是它們在大多數方面并不落后,在有些方面甚至表現更好。中國和非洲政府可以影響這些公司,使這些公司改善員工的薪酬和津貼。它們可以因此創造出穩定的就業機會,以及避免如中國私營企業蘇可馬(Sucoma,音譯)遇到的一些問題——在2014年,這家馬達加斯加的糖業公司遭遇了廣泛的騷亂,部分原因在于它付給一些工人的日工資不到一美元。蘇可馬宣稱它“在馬達加斯加創造了一萬個直接就業的崗位,其中包括90名中國公民”。它也算是實現了99%的就業本地化,然而這樣的本地化就業并不能讓非洲或者中國感到滿意。

(作者單位:香港科技大學科學部;香港理工大學社會科學系)

[1] Godfrey Hampwaye and Peter Kragelund, “Trends in Sino-Zambian Relations,” in SeifudeinAdem (ed.), China’s Diplomacy in Eastern and Southern Africa (Farnham: Ashgate, 2013): 27~39 (32).

[2]Steve Hess, et al., “Taming the Dragon: Outlining an African Response to Growing Chinese Engagement,” African Insight 40:4 (2011): 53~67 (54).

[3]World Investment Report 2015, UNCTAD: 31, http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf.

[4] Ye Min, “China Invests Overseas: Does the Strong State Help China’s Outbound Investment?” in Kate Zhou, et al. (eds.), Democratization in China, Korea and Southeast Asia?: Local and National Perspectives (London: Routledge, 2014): 188~199 (192).

[5]“World Investment Report 2015,” UNCTAD, Annex Table 08,http://unctad.org/en/pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx.

[6] Winslow Robertson and Lina Benabdallah, “China Pledged to Invest $60 Billion in Africa: Here’s What that Means,” Washington PostMonkey Cage, Jan. 7, 2016, www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/01/07/china-pledged-to-invest-60-billion-in-africa-heres-what-that-means/.

[7] “Belt and Road Initiative Spurs China's Outward Investment Programme,” Hong Kong Trade Development Commission,Nov.11,2015,www.beltandroad.hk/en/market-analyses/20151111-belt-and-road-initiative-spurs-china-s-outward-investment-programme.aspx.

[8] Chen Wenjie, et al. “Chinese Direct Investment in Africa; Reality and Myth,” Brookings Institution, Sept. 3, 2015,www.brookings.edu/blogs/africa-in-focus/posts/2015/09/03-china-africa-investment-trade-myth-chen-dollar-tang.

[9]“Chinese Investment in Africa Falls by 40%,”Voice of America, Nov. 25, 2015.

[10] MiriaPigato and Tang Wenxia, “China and Africa: Expanding Economic Ties in an Evolving Global Context,” Investing in Africa Forum, Mar. 2015: 10, www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/ WDSP/IB/

[11]Carien du Plessis, “Is Chinese Investment in Africa 1% or Less of their Investments Globally?” Africacheck, Dec.4,2015,https://africacheck.org/reports/is-chinese-investment-in-africa-1-or-less-of-their-investments-globally/.

[12]“ “Western Countries Lead Foreign Direct Investment into Africa,” Financial Times (UK), Oct. 6, 2015.

[13] “Not as Easy as it Looks,” Economist, Nov. 21, 2015.

[14] “World Investment Report 2015,” UNCTAD, Annex Table 3, http://unctad.org/en/pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx

[15] Li Bo, “African Invest Billions of Dollars in China,” Africa Report, June 18, 2015.

[16] Huang Guobo, “Both Sides Must Keep Up with the Times,” China Daily, Aug. 9, 2013.

[17] “China-Africa Trade and Investment Report,” TUSIAD, 2013, www.tusiad.org.tr/__rsc/shared/file/ChinaBusinessInsight-September-2013.pdf.

[18] National Bureau of Statistics of the People’s Republic of China, State Administration of Foreign Exchange..2013 Statistical Bulletin of China’s Outward Foreign Direct Investment. Beijing: China Statistics Press, 2014).

[19] Interview, Zhang Shudong, Counselor, Economic Section, Chinese Embassy, Lusaka, July 10, 2008.

[20] “China's investment in African resources ‘Still at an Early Stage and on a Clear Path,’ says Standard Bank Group,” StandardBank,Feb.26,205,www.standardbank.com/Article.aspx?id=-374&src=#sthash.UMnARrLj.dpuf.

[21] Shen Xiaofang, “Private Chinese Investment in Africa: Myths and Realities,” Development Policy Review 33:1 (2015): 83-106 (87~88).

[22] Interview, Zhang Shudong, Counselor, Economic Section, Chinese Embassy, Lusaka, July 20, 2007.

[23] Li Jinping, China Geo-Engineering Co. (CGC), Zambia Branch, Lusaka, Sept. 11, 2008.

[24] Lauren Johnston, “Boom to Cusp: Prospecting the ‘New Normal’ in China and Africa,” in Song Ligang, et al., (eds.) China’s Domestic Transformation in a Global Context (Canberra: Australian National University Press, 383~408 (389).

[25] Lite Nartey and Stephen Mezias, “Chinese Investment in Africa: Avenues for Academic Scholarship,” in IfidapoAdeleye, et al. (eds.), The Changing Dynamics of International Business in Africa (New York: Palgrave Macmillan, 2015): 52~75 (70).

[26]Kenneth Agutamba,“Industries - Is 'Chinese Therapy' Continent's Answer to Stunted Growth?” NT, July 3, 2015.

[27] igato and Tang, China in Africa:7,retrieved from 11-12-17.2015/06/26/090224b082f979c9/2_0/Rendered/PDF/China0and0Afri0lving0global0context.pdf.

[28] David Pillig,“Africa’s Ties with China are about More than Raw Materials,” Financial Times, Oct. 5, 2015.

[29]“Africa's Exports to China Plummet Nearly 40pc in 2015,”,Business Daily (Kenya), Jan. 13, 2016.

[30]Pigato and Tang, China and Africa: 5.

[31] “Commodity Price Falls a $160 Billion Bonus for China,” Agence France Presse, Jan. 13, 2016.

[32] Africa’s Exports.

[33]Tehima Khan, “Linkages between China and Sub-Saharan Africa,” in World Bank, Global Economic Prospects, 2015: 4,www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2015b/Global-Economic-Prospects-June-2015-China-and-Sub-Saharan-Africa.pdf.

[34]Pigato and Tang, China and Africa: 5~6, 8.

[35] Santosh Kumar Singh, “India-Africa Summit: a Milestone toward Strategic Relationship,” Bharat Niti, Oct. 31, 2015, www.bharatniti.in/story/india-africa-summit-a-milestone-towards-strategic-relationship/88.

[36]Sy,Three Trends.

[37] Addie Offiong, “’Africans Order for Low Quality Products from China”'Daily Trust (Nigeria), Dec. 7, 2015.

[38] Khan, Linkages: 5.

[39]Wang, 2011.

[40] Zhou, 2008.

[41]Wang, 2011 (recording).

[42] Tao, 2011.

[43]Wang, 2011.

[44]Gao, 2011.