黃金之國

袁越

黃金鑄就了一個強大的非洲帝國,帝國留下的古跡順理成章地成為這個國家的新圖騰,但其實這個帝國的締造者并不是這塊地方的原住民,那些人已經被趕到了沙漠里,幾乎就要被滅絕了。

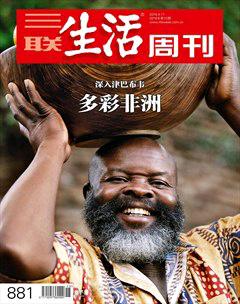

從哈拉雷到馬斯溫戈

津巴布韋布拉瓦約市郊區,礦工們正在淘洗從金礦中挖出的金砂(攝于2008年)

“主啊,你是我們的看護人,我們要永遠跟隨你,請你保佑我們旅途平安。”

聽到這句話的時候,我正坐在一輛大巴車里,準備從津巴布韋首都哈拉雷長途汽車總站出發,去250公里遠的大津巴遺址參觀。開車前售票員把一位牧師請上了車,用英語念了一段禱告詞。對此我并不感到驚訝,因為我早已知道大部分津巴布韋人是基督徒。真正讓我驚訝的是我手里那張長途車票上居然印著一段英文警示語,大意是說,可能會有宗教人士上車從事和宗教有關的活動,敬請乘客諒解。

我不記得自己在歐美國家看到過如此政治正確的警示語,沒想到卻在津巴布韋看到了。

這輛大巴車雖然有年頭了,各種部件都相當陳舊,但車內設施齊全,窗簾頭枕垃圾袋什么的應有盡有,而且相當干凈。雖然不斷有小販上來叫賣各種零食小吃,但他們全都轉一圈就走,一點也不像南亞一些國家的小販那樣執著。司機和售票員全都穿著正裝,車內乘客也都衣著整潔,舉止彬彬有禮,說話聲音很輕,一點也不像是“新聞聯播”里經常出現的那些非洲窮人,更不像是來自一個剛剛經歷了史上最夸張通貨膨脹的國家。

上午9點,大巴車準時出發,在滾滾車流中穿城而過。哈拉雷市中心高樓林立,建筑風格五花八門,從典型的殖民地風格石頭建筑到玻璃墻面的現代化高樓應有盡有,雖然看上去有些不成章法,但街道還算干凈,路邊很少見到非洲城市常見的擺攤小販。后來得知這是因為津巴布韋總統穆加貝在2005年發起了一個“清理城市貧民運動”(Murambatsvina,本意為清理垃圾),動用軍警把城里的小商小販全都趕走了,那些無家可歸的窮人們在路邊搭建的各種臨時窩棚也都被強制拆除。此舉雖然讓哈拉雷變得清潔了,但卻導致上百萬城市游民無家可歸,被迫回到農村。

哈拉雷中心城區面積很小,大巴車很快就駛上了一條高速公路。這條路是連接哈拉雷和約翰內斯堡的主干道,公路質量相當好,但路上車輛并不是很多,車速很快。這條路地處津巴布韋中部高原,平均海拔在1500米左右,氣溫并不是特別高,起碼早晚還是相當涼爽的。放眼望去,公路兩邊全是低矮的灌木叢,看不到多少農田,也沒有太多村莊。構成灌木叢的植被種類單調,看上去千篇一律,讓人昏昏欲睡。我曾經在南部非洲游歷過好幾次,知道整個地區都是如此,如果沒有野生動物的話,這地方很難吸引來游客。

大約開了兩個小時后,大巴車停在路邊一個休息站休息。這里的廁所相當干凈,而且備有衛生紙,一點也不比歐美的長途車休息站差。但有一點和歐美不同,那就是休息站附近的陰涼地里坐著不少無所事事的閑人,他們目光呆滯地望著我們。后來我發現,幾乎所有的津巴布韋城鎮都是如此,這一方面說明這個國家的失業率相當高,另一方面也說明這個國家的人有點懶。

大約4個小時后,大巴車到達了津巴布韋南部重鎮馬斯溫戈(Masvingo)。我下了車,在路邊一個加油站里找了一輛私人出租車,載我去20公里外的大津巴遺址公園。

“現在是旅游淡季,能拉個客人可真不容易。”路上這位司機對我道出實情,“最近幾年來津巴布韋旅游的人越來越少,我只能靠走私外匯賺點小錢養家糊口。”

果然,大津巴遺址公園門口冷冷清清,我是唯一的游客。進門后我聽從管理人員的建議,住進了遺址公園內唯一的游客營地,這個營地其實就是政府修建并管理的簡易旅館,由十幾個簡陋的小木屋組成,雖然價格并不便宜,但我別無選擇,能有個住的地方就謝天謝地了。沒想到當天晚上水管居然壞了,連洗漱用水都沒有,可錢還是照收不誤。

管理員告訴我,我是當天唯一入住的游客。除我之外還有一輛大巴車停在營地里,那是南部非洲常見的陸上旅行團,團員們自己搭帳篷自己生火做飯,營地賺不到什么錢。從這個細節可以看出,津巴布韋的旅游業實在是太不景氣了,讓人頗感意外。要知道,大津巴是撒哈拉以南非洲最大的中世紀古建筑,所有旅游書上都說大津巴在南部非洲的歷史地位相當于歐洲的帕特農神廟、南美洲的馬丘比丘、東南亞的吳哥窟、南亞的泰姬陵和中國的古長城,后面這幾個地方即使是淡季也都人滿為患,而津巴布韋又沒有戰爭,為什么會如此冷清呢?帶著這樣的疑問,我走進了大津巴。

建在大津巴山頂的皇宮遺址公園

大津巴傳奇

“大津巴”全稱叫作“大津巴布韋”(The Great Zimbabwe),在約700公頃的土地上零散地分布著數十個大大小小的石頭房子,“津巴布韋”在紹納語里就是石頭城的意思。遺址的主體部分可以分成山下的后宮和山頂的衛城兩部分,我按照路牌的指引首先來到位于山下的后宮,它就像其英文名稱The Great Enclosure所暗示的一樣,是一個用石墻圍起來的圓形建筑,原來的茅草屋頂當然早已不見了,只剩下一個直徑約100米的圍墻,墻體由無數塊花崗巖堆積而成,最高的地方超過了10米,最厚的地方超過5米,從遠處看還是挺震撼的,但走近了就會發現這些石塊的堆積方式相當普通,和我們熟悉的磚墻沒有區別。雖然接縫處沒有用灰漿,但無論是墻體的打磨還是接縫處的細膩程度都遠不如南美印加人修建的那些嚴絲合縫的石墻那樣令人難忘。

我順著一條用石塊壘成的甬道走近后宮,發現里面還有一道內墻,兩墻之間的縫隙還不到一米,一次僅能容納一人通過,完全沒有實用價值,看來這座后宮的設計其實是相當隨意的。可惜的是,那天除了我之外居然連一個游客都沒有,我想拍張照片都找不到參照物,無法表現出墻縫是多么的窄。

我側著身子穿過這條窄縫,又往前走了沒多遠,眼前出現了一個約有10米高的圓錐塔(Conical Tower),塔身同樣是用花崗巖石堆積而成,內部很像是藏著什么東西。我繞著塔轉了一圈,發現塔的底部有一處地方的石塊略顯凌亂,似乎是被拆開來過,原來當年有位考古學家試圖從這里打開一個缺口鉆進塔內尋找傳說中的寶藏,沒想到這個塔竟然是實心的,里面什么也沒有。沒人知道古人為什么要修這樣一個實心塔,有人猜測它可能是一種生殖圖騰。

后宮的高墻和圓錐塔是津巴布韋的象征,就像中國的長城一樣,被棄用前的津元紙幣上就印著它們的照片。后宮周圍還有不少殘垣斷壁,但無論是復雜程度還是保存的完整性都遠不如后宮,普通游客不看也罷。

平心而論,如果只看房屋的建筑技巧或者遺址的整體規模的話,大津巴與和它幾乎同時代建造的馬丘比丘或者瑪雅金字塔相比差得太遠了,甚至連比它古老得多的埃及金字塔或者中國長城都不如,或許這就是大津巴游客稀少的原因吧。但是,衡量一個古代遺址的價值絕不能只看其外表是否美觀,或者建筑技巧有多么高超,而在于它能傳遞多少關于古人的信息。整個撒哈拉以南地區的非洲留下來的遺址非常少,導致我們對于非洲先民們的生活方式和文化傳統的了解極為有限。對于任何一個民族而言,要想理解它的現狀,就必須了解它的過去,大津巴就是我們理解津巴布韋,乃至整個非洲的一把鑰匙。

對于大津巴來說,最有趣的還不是地面上的那些石墻,而是地下挖出來的文物。當年考古學家們在后宮的地下挖出過不少有趣的東西,它們大都被保存在遺址公園內的一個博物館里,其中最重要的文物當屬魚鷹形象的石雕。非洲魚鷹(African Fish Eagle)是南部非洲特有的一種猛禽,大津巴遺址附近的一個湖是它們捕魚的地方,當地人將它視為圖騰,就連津巴布韋國旗上也有魚鷹的圖像。但是,如此明顯的地域標記物也沒能讓早年的白人殖民者相信大津巴是當地人建造的,因為他們對黑人存在嚴重的偏見。

根據史料記載,第一個“發現”大津巴遺址的是16世紀初期的葡萄牙探險家,但他們只對這個地方做了簡單的描述,并沒有給出任何評價。葡萄牙殖民者一直試圖占領津巴布韋,卻被當地部落聯合起來打退了,一直到18世紀末期英國人到來之后大津巴這才終于迎來了第二撥歐洲游客。這批人當中有不少考古學家,他們看到大津巴高高的圍墻后便認定這座建筑不可能是黑人祖先建造的,而是外來移民的作品。其中一部分人認為大津巴是希伯來《圣經》中提到過的那個和所羅門王同時代的示巴女王修建的行宮,另一部分人則相信這是腓尼基水手或者阿拉伯商人修建的。當年居住在這塊地方的黑人原住民也說不出個所以然,這就讓白人殖民者們更加堅信大津巴絕不是黑人造得出來的。直到1932年有位德國考古學家對遺址進行了系統的挖掘和研究,終于找到令人信服的證據證明大津巴確實是在此地生活的黑人所建,時間跨度大約是從11世紀開始,直到15世紀時整座城被遺棄為止。

津巴布韋花崗巖國家公園內的恩斯瓦圖吉山洞。巖畫為2000年前布須曼人所繪

那些黑人為什么要建造這樣一座宮殿呢?考古學家挖掘出來的文物給出了答案。研究人員在大津巴遺址找到了大量來自中東地區的玻璃珠子、硬幣和衣物,甚至還找到了不少中國生產的青瓷,這些東西都是阿拉伯商人最喜歡的貿易品,說明這地方曾經是整個南部非洲地區的貿易中心。阿拉伯商人早在1000多年前便駕船來到東部非洲,比葡萄牙人早了500多年。這些阿拉伯商人在東非沿岸建立了幾個定居點,開始和當地人做生意,如今居住在東部非洲的斯瓦西里人(Swahili)就是雙方在基因和文化等方面互相交流后的結果,斯瓦西里語里夾雜了不少阿拉伯語單詞就是明證。

早年的阿拉伯商人最喜歡非洲的動物制品,尤其是非洲象牙,質地比亞洲象牙軟,更適合雕刻。但象牙的供應畢竟是有限的,好在阿拉伯商人很快就發現了另一樣好東西,那就是黃金。津巴布韋中部高原盛產黃金,大津巴遺址不遠處就有一個被廢棄的金礦,從規模看產量應該是很高的。雖然現在津巴布韋的黃金進出口總量僅僅排在世界的第15位,但中世紀時的津巴布韋絕對是全世界數一數二的黃金出口大國。據統計,公元1000~1600年間津巴布韋一共發現并開采了4000座金礦,加起來一共生產了600噸黃金,而同一時期全世界的黃金總產量還不到2000噸,由此可見當年建造大津巴的那個非洲帝國肯定富得流油,有足夠的財力和物力為國王的眾多妃子們建造這樣一個奢華的后宮,而國王本人則住在山頂的衛城。

衛城這個名字顯然來自雅典,其實這就是建在山頂的皇宮。這座山位于后宮附近,高約100米,上山的路是一條狹窄的小徑,其中有一段路居然是從兩塊幾乎靠在一起的大石頭中間穿過,絕對是一夫當關萬夫莫開。我在半路遇到一位正準備下班的公園管理員,他自告奮勇要給我當向導,看上去似乎他一整天都沒見到游客,想找個人說說話。

“這條路是故意這么修的,當年的國王就是靠這個擋住了入侵的敵人。”他指著上山的小路對我說,“我們紹納人的祖先充滿了智慧,這才得以成為津巴布韋的統治者。”

這位導游一看就是個愛國主義者,對祖國愛戴有加。山頂的皇宮無論是花崗巖石塊的堆積方式還是墻體的完好度都和山下的后宮差不多,但在他嘴里完全變成了舉世罕見的杰作,甚至連曾經住在衛城的八任國王都成了夜御十女的異能人士。

“我們的國王有200個老婆,平時住在山下的后宮,每天晚上他手下會選幾個老婆送上山來,國王能讓她們全都非常滿足。”他指著山下的后宮對我說,“原因就在于我們的祖先有一種草藥,讓國王具備了這種能力。”

“這種草藥現在還有嗎?”我好奇地問。

“有啊!你看那邊有個小村莊,村里人有這種草藥,你可以去買。”

我朝他手指的方向望去,果然看到幾座尖頂的茅草屋。這是非洲最為常見的樣式,大概和大津巴鼎盛時期普通老百姓居住的茅屋沒什么兩樣。據說大津巴最多時住了將近兩萬人,但這座規模宏大的城市不知為何只維持了300年就銷聲匿跡了。沒有證據表明這里曾經發生過大規模戰爭,因此有人猜測可能是氣候變化導致的糧食歉收,或者人口膨脹導致糧食不夠吃的緣故,也有人認為是金礦開采殆盡后這群人搬到了其他地方。另據考古學家分析,大津巴的居民們沒有發明出輪子,因此也就沒有馬車,運輸能力有限,再加上這個民族沒有文字,管理能力不足,是一個相當脆弱的文明,任何一個在后人看來沒什么大不了的原因都有可能導致整個文明的解體。

雖然那個導游有點愛吹牛,但我還是決定跟著他走,起碼可以知道當地人是如何看待自己的祖先的。他帶我去看了那個著名的回音壁,其實就是一個開口朝外的山洞,據說國王就是站在洞口向山下民眾發號施令的,洞的內壁可以把聲音反射出去,起到了擴音器的作用。他還帶我去看了山頂的一塊巨石,從某個角度看有點像魚鷹的頭,據他說這就是為什么國王要把皇宮建在這座山上的原因,這樣就相當于獲得了魚鷹的神力,因此也就取得了統治的合法性。

總的來說,建造大津巴的這群人在很多地方都還處于人類文明的初級階段,難怪某些考古學家不相信大津巴是他們所建。不過,這些考古學家也并不是沒有私心的,他們抱著先入為主的成見,竭力要證明當地人尚處于未開化的原始狀態,這樣一來白人實行的殖民統治就有了充分的理由。

在很多現代民族國家的統治者眼里,歷史古跡從來就不是中立的,要么是用來展示民族獨特性的舞臺,要么是用來證明統治合法性的工具。津巴布韋的統治者自然也不例外,他們將大津巴奉若神明,就是為了證明紹納人的祖先才是這塊地方的主人。獨立后的國家之所以改名津巴布韋,就是為了展現紹納人對文化傳承的重視程度。這種傳承是現代民族國家的法理基礎,也是團結民眾的絕佳黏合劑。但是,如果真要較真的話,紹納人并不是這塊地方最早的居民,甚至也不是英國殖民者最早見到的人。

南部非洲的主人

我的下一站是布拉瓦約(Bulawayo),這是津巴布韋的第二大城市,位于大津巴西邊200多公里遠的地方。兩地之間沒有直達班車,只能先去馬路上攔順風車回到馬斯溫戈,再坐當地人的長途客運小巴去布拉瓦約。我以前還沒有在馬路上攔車的經歷,沒想到第一次就給了非洲。

攔車很順利,很快就有一輛小豐田停在我身邊。后來我才知道,津巴布韋的公共交通很不發達,像這樣的偏遠小鎮只能靠順風車,所以有不少人開著私家車在路上拉活兒,招手即停,隨上隨下,倒也很方便。問題在于,車主為了多掙錢不惜超載,很快這輛五座兩廂二手轎車里就擠進了7個成年人,其中兩人只好坐在了后備廂里。

到了馬斯溫戈,我很快就找到了一輛去布拉瓦約的長途車,誰知這輛車居然也是隨上隨下的那種,而且是不擠滿了人不發車,幾乎全程都處于超載狀態。讓我略感驚訝的是,雖然車廂里人擠人,味道也不那么令人愉悅,但沒有一個人抱怨,也沒有發生任何不愉快的事情。一開始我把這歸功于津巴布韋人脾氣好,這種擁擠程度要是在國內肯定吵起來了,但我后來發現,像這樣的擁擠程度在津巴布韋是常態,也許人家早已習慣了,不覺得有多么難以忍受。歸根結底,每個地方的“吵架閾值”都是不一樣的,和國情有關,沒必要上升到民族性的高度。

因為全程走走停停,200多公里的路居然開了8個小時。別小看這200公里距離,我已經離開了紹納人的地盤,來到了恩德貝利人的家鄉。恩德貝利是津巴布韋第二大民族,布拉瓦約是他們的首府。這座城市明顯比哈拉雷要臟一些,但卻也更熱鬧,馬路邊全是小販,穆加貝的“清理城市貧民運動”顯然沒有得到很好的執行。

“恩德貝利人和紹納人一直不睦,曾經為此打過一場內戰,如今雙方的民族矛盾已經消解了,布拉瓦約常住人口當中有一半都是紹納人了。”我住的旅館老板對我說,“不過,今天的布拉瓦約變成了津巴布韋反政府勢力的大本營,絕大部分人選舉時都投反對黨的票。”

恩德貝利人的祖先原是祖魯國(Zulu)下屬的一個部落,這個祖魯國原本是生活在南非東南部的一個黑人部落,19世紀初期該部落出了一位尚武的國王,他就是大名鼎鼎的祖魯王沙卡(Shaka)。此人建立了南部非洲的第一支職業化軍隊,其士兵一輩子不準結婚,專門打仗。他率領這支部隊到處打家劫舍,用殘暴血腥的手段征服了其他部落,成為整個南部非洲的統治者。從某種意義上說,沙卡就像是中國的秦始皇,自他開始南部非洲的政治構架便從松散的部落聯盟轉變為以沙卡為國王的中央集權模式。

姆茲里卡茲(Mzilikazi)是祖魯國下屬的一個部落的酋長,但他不愿意臣服于沙卡國王,便率領手下人逃到了北方高原,即今天的津巴布韋境內,最終選擇在布拉瓦約安營扎寨,他們就是今天的恩德貝利人的祖先。當時從祖魯國里逃出來不少類似的部落,它們四處流竄,不斷襲擊當地原住民,逼得人們無家可歸,四散奔逃。這段時期史稱“迪法蓋”(Difaqane),意為“強迫遷徙”或者“強迫分散”。這一時期的南部非洲很像是中國的戰國時代,今天的南非北部、津巴布韋、博茨瓦納、萊索托和斯威士蘭在迪法蓋期間全都是一片混亂,是軍閥混戰的戰場。

恩德貝利是個游牧民族,其成員本來就擅長打獵,再加上酋長姆茲里卡茲由從沙卡那里學來了軍團制度,率領這群專職士兵不斷騷擾周邊部落。當時居住在津巴布韋高原,主要以務農為生的紹納人就這樣成了恩德貝利人的手下敗將。在紹納人撰寫的津巴布韋歷史書里,恩德貝利人被描繪成一個來自南方的蠻族,生性殘暴兇惡,專靠搶劫為生。這個描述雖然有泄私憤的嫌疑,但在恩德貝利語里布拉瓦約確實有“屠殺之地”的意思,恩德貝利人比較善于打仗應該是沒錯的。

當英國人首次來到津巴布韋時,第一個和他們打交道就是恩德貝利人,而不是紹納人。恩德貝利人曾經以此為據,試圖成為津巴布韋的新主人。無奈紹納人人數占優,最終還是后者贏了。

不過,如果用歷史的眼光來看,無論是紹納人還是恩德貝利人都不是津巴布韋最早的定居者,這個頭銜必須讓位給科伊桑人(Khoisan)。要想了解他們的故事,就必須去馬托博(Matobo)國家公園走一趟。旅游書上說這座公園里保存著大量科伊桑人的壁畫,是整個南部非洲地區看科伊桑壁畫最好的地方。

馬托博坐落在布拉瓦約以南33公里的地方,出租車司機載著我徑直開進了公園,然后順著一條柏油馬路直奔第一個目的地波莫維(Pomongwe),據說這里有一個巨大的天然石洞,科伊桑人曾經以此為家。這個洞果然非常大,洞口也相當隱蔽,可是洞內的壁畫卻極為模糊,幾乎看不清了。

“波莫維是較早發現的有壁畫的石洞,當年有幾個考古學家不知道怎么想的,居然打算用植物油來保護這些壁畫,結果油把壁畫溶掉了,非常可惜。”負責看管石洞的一位工作人員對我說,“但后來人們又在保護區內發現了好幾千個壁畫,有幾個洞穴里的壁畫保存得相當完好,我可以帶你們去看。”

游客在哈拉雷欣賞路邊小攤售賣的石雕和木雕工藝品

我立刻決定雇他為向導,帶我們去看壁畫。出租車開了9公里后來到一座山的腳下,我們下車徒步向山頂進發。半山腰有個名叫恩斯瓦圖吉(Nswatugi)的山洞,洞本身很小,但里面的壁畫把我驚呆了。畫的內容無甚稀奇,無外乎是各種非洲動物,以及人類勞動時的場景,但無論是動物還是人類形象全都栩栩如生,繪畫者的技巧實在是太高超了。更贊的是,這些壁畫都用動物脂肪混合著紅色黏土畫成,經過了數千年后顏色居然還是那么鮮艷,簡直匪夷所思。

接著我們又開了13公里,去了一個名叫斯洛茲瓦尼(Silozwane)的山洞,這個洞的位置更高,我們順著山坡爬了很久才到。但這番努力顯然是值得的,這個洞內保存的壁畫比上一個洞更加逼真,顏色也更加鮮艷,內容也更豐富。我居然看到了一條長著鹿頭的蛇,自然界顯然沒有這種動物,這是畫家憑想象畫出來的。

我在這些壁畫前凝視良久,試圖想象當時的場景,以及作畫之人創作這些壁畫時的心情。我心里知道,他們才是南部非洲最早的定居者,甚至可以說是人類最早的旅行家。他們依靠打獵和采集為生,幾乎沒有為后人留下什么實物,這些畫是研究他們的最重要的線索。

眾所周知,人類誕生在非洲,但具體位置存在爭議,目前主流的看法認為智人誕生在東非,也就是今天的肯尼亞、坦桑尼亞和埃塞俄比亞一帶。我們的祖先在這塊地方生活了十幾萬年之后,其中一部分富有冒險精神的人開始了人類歷史上的第一次長途旅行,其中一部分人往北進入阿拉伯半島,他們是所有非洲之外的人類的直系祖先。另一部分人決定向南走,進入了今天的南部非洲,他們就是科伊桑人的祖先。在這個故事里,命運和人類開了第一個玩笑。往北走的那群人運氣好,等待他們的是一個全新的世界。往南走的那群人很快發現他們走到了世界的盡頭,前方再也沒有什么新大陸值得去征服了。于是他們留在原地,繼續過著狩獵加采集的古老生活,他們就是桑人(San)的祖先。

有限的考古證據顯示,桑人在南部非洲至少有3萬年的歷史。之后有一群學會了飼養牲畜的科伊人(Khoi)來到這里,和桑人混合后變成了科伊桑人。雖然科伊桑人掌握了畜牧業,但他們不會制造鐵器,社會組織構架也很原始,一直處于石器時代。不過,這不等于科伊桑人就是什么都不懂的野蠻人,馬托博保護區里的這些壁畫就是明證。同位素分析顯示,這些壁畫最早的畫于1萬年前,最晚的也有數千年的歷史了。

大約在3000年前,有一個掌握了鐵器制造技術的原始部落從西非和北非出發向南方遷徙,逐漸占領了整個撒哈拉以南非洲,歷史學家稱之為班圖人(Bantu)。今天居住在東非、西非和南部非洲的絕大部分黑人都是班圖人的后代,他們被分成600多個不同的部落,所說的語言都屬于班圖語系。

班圖人早在500年左右便到達了南部非洲,他們創建的文化史稱溝口米爾(Gokomere)文化,大津巴就是由這群人建造的。之后他們進化出了許多不同的部落,祖魯就是其中之一。換句話說,無論是紹納人還是恩德貝利人本質上均屬于班圖人,他們都是外來移民,屬于南部非洲的殖民者,科伊桑人則是被殖民的對象。不過,班圖人的殖民過程要溫和得多,主要是通過通婚和兼并來實現的,其血腥程度比后來的歐洲殖民者差遠了。

根據最早到達南非的歐洲水手們的描述,16世紀時南部非洲的班圖人和科伊桑人還處于混居的狀態,雙方相安無事,但今天的科伊桑人全都被趕到了納米比亞和博茨瓦納的沙漠之中,津巴布韋境內幾乎沒剩下幾個人了。從壁畫的數量可以知道,馬托博保護區曾經是科伊桑人的家園,如今這個地方卻變成了野生動物的天下,為什么會這樣?因為白人來了。