張洪量:我是一個專注的普通人

許睿

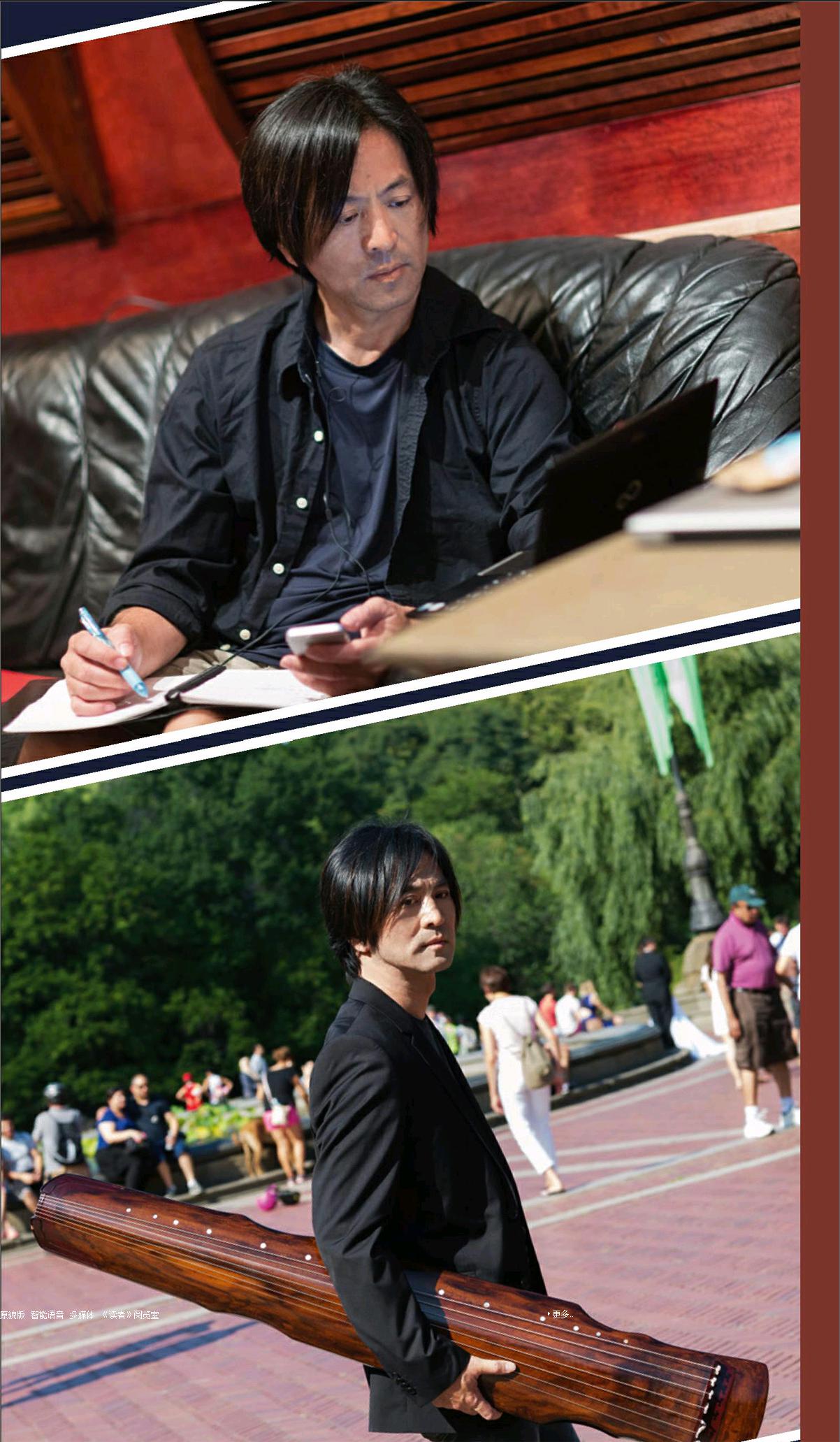

與張洪量先生相約,是一件讓人愉悅的事情。我無法做到直呼其名,必冠以“先生”的稱呼,以示尊敬才得心安。古漢語中“先生”有一解:“學士年長者,故謂之先生。”的確,張洪量先生之學者身份,足以擔當“先生”二字。

洪量先生普通話不甚標準,語速很慢,但從不磕絆,他是那種看起來慢熱卻極有條理的人。思路很敏捷,胸有城府且淡定沉穩。我所提的好多問題與學術有關,與文化有關,他亦毫不打怵,信手拈來、侃侃而談,學者之風颯颯。

專注

為繼承父親的衣缽,洪量先生選擇了就讀臺灣師大附中并順利考入臺北醫學院牙醫學系(現稱臺北醫學大學),畢業后于自家診所工作——總體來說,我的第一印象是,一個既唱歌,又寫書,還要準備拍電影的牙醫,算不得好牙醫。

然而,我錯了。他如今是臺灣牙科醫生里級別最高的專科醫師,是最具實驗性且兼具執拗個性的音樂人,與此同時,更是治學嚴謹、富有情懷與理想的文化學者。

“我做的所有工作,無論音樂、歷史研究亦或是牙醫,都要求自己做到行業內的最頂級,甚至達到世界級水平。”所以,其實他是一個很專注的人,專注到從來不希望因世俗而忤逆內心的意愿,一如當初他放棄從醫踏入歌壇;又如他在鼎盛期急流勇退,重開診所;更如他十余年如一日專注中華文化研究……他說我就是要“一種真正原創的東西,一種真正從來沒有存在過的東西”。就是這種堅守值得尊敬,尤其是在光怪陸離的浮躁當下,更為難能可貴。

站在世界的角落看自己

采訪藝人時,聽他們的宏愿,總會搜集到諸如“我希望能夠讓華語歌手(大陸演員)登上世界的領獎臺”之類的豪言,但真正以此為目標,摒棄個人功利主義色彩,且腳踏實地踽踽前行者,卻為數甚少。洪量先生算得一個。

洪量先生說,我總是希望能夠站在世界的角度看待自己,雖然情歌給我帶來了更多的擁躉者,明星的光環給予我虛榮的滿足,但是我愿意充當實驗性的、前衛的、以中華文明為探究的試錯者,無論是我的歌或我出的書。

具有普世情懷者,往往都天真任性且可愛,這是我們俗人的視角。所以,真正的智者往往看起來像是愚人。只是,接觸久了,又會為他們的執拗而動容。

洪量先生說:“我始終將中華文化作為自己的創作軸心。因為在現代化的過程中,我們的經濟水平迅速提高,我們的科技水平極大進步,但是卻正在慢慢忘記自己的根,于是我們的文化力沒有恢復,自信心跟自尊心亦沒有恢復——充分(讓大眾)了解自己的溯源,這就是我做《黃書》的原因。”

談到《黃書》,我問他,你致力于通過音樂顯性地表達文化,但眾所周知關于文化的論證往往是邏輯嚴密且富有理性的,通過音樂這種感性的方式進行表達,不會自覺矛盾嗎?

洪量先生坦言:“我有很多情歌,都是純粹的感性抒發,它們沒有觀點;但音樂跟書于我而言卻絕不僅限于此,它們是我的最愛,是我試圖帶領觀眾用新穎的角度看待社會、文化、歷史并審視自我的工具。1992年我所發行的唱片《有種》,與時隔十余年之后才問世的《黃書》其實是不折不扣的一對雙胞胎,嚴謹的文字以音樂的形式進行表達,更容易打破各式隔閡,以斬獲共鳴。”

我只是一個平凡的“人民”

洪量先生說,“我從來沒有認為我是一個‘藝人,即便別人看我的角度有所不同。我想,我應該算是一個音樂人,一個努力的音樂人。”他說,他喜歡站在離自己很遠很遠的地方審視自己,那時候就會發現,于蕓蕓眾生之中,個體是怎樣地渺小,于是人們就學會了謙遜與敬畏。

他做著平凡的工作,當牙醫以來累計拔了一萬多顆牙,朝九晚五地上班下班,每天過著平淡卻并不乏味的家庭生活,十五年來,夾雜在人流中,他或許就是“并無大異”的那一個。他說,他只是個“人民”,因為他來自于人民,并且自始至終都是他們當中的一員。他的書,小眾的歌曲,不遷就、不示好的性格,與炒作無關,與功名無關,只關乎情懷與理想主義。這就好比鎂光燈下的光鮮,是那樣短暫而虛無,回歸現實之后只有不盡的疲憊。所以,聰明者便索性不為所累。

我問洪量先生,這是個現實的世界,活著的我們都無法免俗地為物質而拼命,您如何看待為攫取商業利潤而向市場所奉獻的迎合與自我精神的表達之間的角力?

他說,他的音樂并不能取悅所有人,因此亦不必刻意取悅,但富有誠意的作品卻能夠被有心者所關注,而傳播的同時,商業利益自然而然就會到來——這并不必苛求,也無須糾結,因為這原本就不是初衷。如果初心一改便再難求得,最珍貴的東西失去了,所孜孜以求的便沒有了任何的意義。

與洪量先生對談,讓我不禁記起陳寅恪先生言:“凡一種文化值衰落之時,為此文化所化之人,必感苦痛,其表現此文化之程量愈宏,則其所受之苦痛亦愈甚……”,從某種程度上,我能夠感受到作為智慧清明者,洪量先生對于當下流行于世的喧囂與虛無的危機感,以及對于中華文化傳承的責任感,而他用自己溫雅的方式試圖傾盡心力以改變這種局面。

的確,如洪量先生所言,他只是一個平凡且專注的普通人,用純粹的性情,跟這個世俗的世界游戲。在我看來,這有相當的勇氣,亦有相當的決心。