我的遲鈍成全了我

敬一丹

我對年齡感覺有點兒遲鈍。對性別,我也有點遲鈍。在中央電視臺早期的《東方時空》節(jié)目,除我以外都是男主持人,欄目組長期陽盛陰衰,我也沒覺得有什么特別的。

我剛到電視臺時,一點兒也不會化妝,化妝師徐晶老師來幫我。那時候,我湊合著化妝,有時在辦公室,有時在演播室一角,用一個小鏡子,也沒覺得有啥不妥。后來,主持人隊伍壯大了,女主持人多了,辦公室配備了專業(yè)的化妝鏡。張羽對著化妝鏡驚訝地說:“世界上還有這個東西吶!”平常采訪、出差、走山路、熬夜編片,我也很少想到女士優(yōu)先什么的。

后來,我成為全國政協(xié)委員,恰好在婦聯(lián)界,被大姐們影響著,稍稍有了一些性別意識,有了點兒用女性角度說話的自覺,也只是“稍稍”而已。

中年、女性、主持人,這幾個詞組合起來,有一種特殊色彩。作為一個中年女性主持人,我對年齡、性別的遲鈍,也許成全了我。

一到中年,似乎不可避免地出現(xiàn)惰性和慣性,而惰性和慣性對電視主持人來說,是對職業(yè)生涯的慢性傷害。有經驗了,有經歷了,駕輕就熟了,而職業(yè)所要求的好奇心呢?新鮮感呢?拍案而起的激情呢?質疑精神呢?如果這些都沒了,只剩下值班狀態(tài),那就真的老了。

幸好,我所在的團隊營造了適合主持人生長的土壤。《東方時空》節(jié)目的創(chuàng)辦人孫玉勝曾談到對新聞節(jié)目主持人的看法:一個優(yōu)秀主持人的外在標準應該是具有個性、魅力和激情。而內在的標準是主持人要具有良好的職業(yè)敏感能力,也就是發(fā)現(xiàn)能力,還要具備出色的寫作能力和表達能力。他還說:新聞節(jié)目主持人必須來自優(yōu)秀的新聞記者。他提出“記者—名記者—主持人—名主持人”的理念,這使得新聞評論部幾個欄目的主持人形成陣容。

在這片土壤里,大家不會膚淺地把節(jié)目主持人看做是青春職業(yè),主持人能否被觀眾認可,能否與欄目貼合,最要緊的指標是職業(yè)感,而不是年齡、性別、相貌什么的。

意識到年齡,也好,可以讓自己有一點警覺。人到中年后,不知不覺就容易懷舊了,小時候的事,年輕時的事,歷歷在目,津津樂道。一說起布票、糧票、知青等話題,我就止不住地陷在往事里。那些事,那些人,那些日子,都涌上心頭。當我覺察到這種狀態(tài)時,有些不安。懷舊,是不是太早了?眼前的事那么多,面向未來的事那么多,我克制著懷舊。等我真的七老八十了,再去懷舊也不遲。不太老的時候去創(chuàng)造懷舊的資本,很老的時候有舊可懷。

意識到年齡,也是一種自我認識和調整。30多歲時,我對著鏡子說:“我都有皺紋了。”我媽看著我說:“少有少的美,老有老的美。”這話真說到點兒上了。接受年齡帶來的轉變,才能看清自己,有舒服的、自然的順應,而不是徒勞地留戀青春,懼怕未來,那實在是擰巴。

不知不覺,我們團隊的平均年齡大幅度提高,大概有40歲吧!從我40歲起,同事們就叫我“敬大姐”,20年來,陸續(xù)來的新同事都這樣叫,不管是不是差輩兒。

偶爾,有比我年長的,比如資深軍事記者冀會彥,半開玩笑地管我叫“他敬大姐”,“他”就是指小水小白他們了。如今,小水都有了白發(fā),當年渴望年老的小白成了老白,當年住單身宿舍的姑娘小伙陸續(xù)成家生子,中年人的狀態(tài)也成了節(jié)目的狀態(tài)了。其實,我還是挺懷念當年我們的模樣、當年節(jié)目的模樣的。

2015年的一天,老人兒小聚。“康老來了!”大家一片歡呼。康平是《焦點訪談》元老,也是最早退休的資深《焦點訪談》人。對,就是和我一起主持“東方紅時空”年會的康老。他對我說:“小敬啊!你退休,得做計劃,像我,沒做計劃,十年就過去了。”

語重心長!沒幾個人管我叫“小敬”了。我正在琢磨、體會康老的教導,康老又說起了自己:“我上公共汽車,乘務員抓住我手腕:‘逃票!我‘噌地掏出老年證——乘務員上下打量:‘真年輕!”

康老,小敬也要這樣年輕!

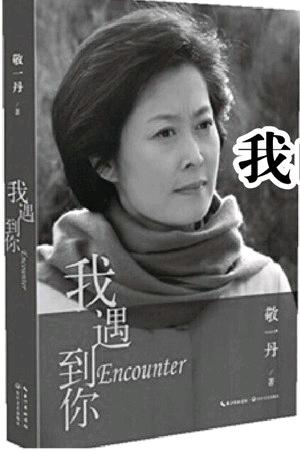

(選自《我遇到你》,出版:長江文藝出版社,定價:39.80元)