舞劇藝術的救亡心志與追夢情懷

——2014中國舞劇創作回望

于 平

舞劇藝術的救亡心志與追夢情懷

——2014中國舞劇創作回望

于 平

2014年,是中華人民共和國成立65周年。雖非“逢十”的“大慶”,但舞劇創作卻呈現出異常繁榮的景象。舞劇創作與國家“大慶”的關聯,是我在撰著《中國現當代舞劇發展史》時關注的一個特征。因為在1959年、1979年、1999年乃至2009年,我們的舞劇創作都有很好的業績。這或許與舞蹈語言擅長濃烈氛圍的營造相關。不過縱覽2014年的中國舞劇創作,如果要概括眾多作品的內在關聯,我認為主要不在于舞劇的敘述方式而在其表意取向。也就是說,我們的舞劇創作在表意取向上可以概括為“救亡心志”和“追夢情懷”。當然,我們也可以把“救亡心志”視為“追夢情懷”在一個特殊歷史時期的特殊呈現方式;因此我們也就可以說,舞劇藝術在“實現中國夢”的形象體現中是大有用“舞”之地的——或許我們也可以說,是“實現中國夢”創作理念的驅動促成了舞劇創作的異常繁榮?!

一

舞劇創作“救亡心志”的表意取向,主要體現為對“國家公祭日”設定的民意所在。與某些影視作品中出現的“抗日神劇”不同,我們的舞劇創作以濃重的悲劇意識和崇高精神,“緬懷所有慘遭日本侵略者殺戮的死難同胞,緬懷為中國人民抗日戰爭勝利獻出生命的革命先烈和民族英雄”(習近平同志語)!

《金陵十三釵》:構筑捍衛正義的國家記憶。《金陵十三釵》由江蘇省無錫歌舞劇院創演,總編導是門文元和劉仲寶。雖然以嚴歌苓的文學原著為底本,但舞劇充分發揮了舞蹈本體的效應,營造出強烈的視覺震撼力。這部舞劇的四幕戲原本名為《煙雨江南》《火海雄魂》《姐妹情深》和《琴斷花落》,看后我建議改為《凍雨金陵》《烈焰雄魂》《凄美金釵》和《血肉長城》。舞劇的高潮是“十三釵”替下“唱詩班”去赴日寇威逼下的“慰問”,在殊死的反抗中遭血腥屠戮……就敘述的內容而言,已注定舞劇情節的感人肺腑、撼人心旌;而就內容的敘述而言,至少有四個特點值得點贊:其一,是舞劇的故事敘述將舞蹈本體與視頻播放天衣無縫地融合,這在守軍下級軍官戴強一幕的“炸坦克”和二幕的“自我引爆”中都取得了很好的效果。其二,是舞劇的故事敘述以強烈的對比手法來強化“視覺沖擊力”,這種對比有一幕“十三釵”驚恐逃難中“舞步驚慌”和“穿戴招搖”的對比,有二幕、三幕中“十三釵”與“唱詩班”性格中曾落拓不羈與拘束嚴謹的對比,更有四幕中善良“中國人”與殘暴日寇的決死之戰的對比。其三,是舞劇的故事敘述十分注意“埋伏”和“照應”,“十三釵”中形成的“女首席”玉墨二幕依偎琵琶吟唱《無錫景》是一例,這支吟唱在“十三釵”被屠戮后的亡靈中升騰再現,具有了更深邃的內涵、更高尚的情懷和更激揚的血性。其四,也是整部舞劇最具形式感的特點,這就是在每一幕戲中都有“點睛”的細節:一幕是戴強“炸坦克”后負傷、被玉墨等救入教堂;二幕是戴強“自我引爆”與進入教堂搜查的日寇同歸于盡;三幕是“十三釵”的玉墨對“唱詩班”書娟的安撫和勸慰;四幕是教堂看門人阿顧男扮女裝與“十三釵”共同赴難……

《沙灣往事》:《賽龍奪錦》象征的民族氣節。《沙灣往事》由廣東歌舞劇院創演,總編導是周莉亞和韓真。沙灣是廣州番禺的一方古鎮,這里居住著一些癡迷音樂的“廣東人”,代表者是“何氏三杰”。舞劇的男、女首席分別是何柳年與許春伶,但兩人是因故未能結成夫妻的情侶;舞劇中另兩位次主要人物是何少巖與潘紅英。后者是何柳年的妻子而前者是其堂弟、“二何”便是“何氏三杰”的典型化,而許春伶則是“音樂青年”兼何柳年的“粉絲”。因此,舞劇中雖敘述了四人間的情愛糾結(何少巖亦暗戀許春伶),但卻視“音樂”為“大義”,劇中也因此巧妙地將廣東音樂《雨打芭蕉》和《賽龍奪錦》外化為“聽雨舞”和“賽舟舞”。“聽雨舞”和“賽舟舞”既是風情渲染又是心志比擬,既是柔美、壯美互映又是和諧、沖突比照。舞劇人物的情愛糾結面對日寇入侵的暴行而轉換,個人情感的焦慮讓位于民族危亡的憂患。在舞劇的四幕戲中,“起”于何柳年遵父命與潘紅英成婚,但成婚之時仍不忘構思《賽龍奪錦》;“承”于二何在民間采風,激發《雨打芭蕉》構思時何柳年思念許春伶;“轉”于二何拒為日寇演奏“廣東音樂”,但潘紅英為護樂譜而遭屠戮;“合”于二何及許春伶面對威逼的演奏,借《賽龍奪錦》顯示出中華民族不屈不撓的精神氣概。這一情境頗類京劇交響詩劇《梅蘭芳》中,梅蘭芳面對日寇的演出邀請,怒火滿腔地吼出“要演就演《抗金兵》”!

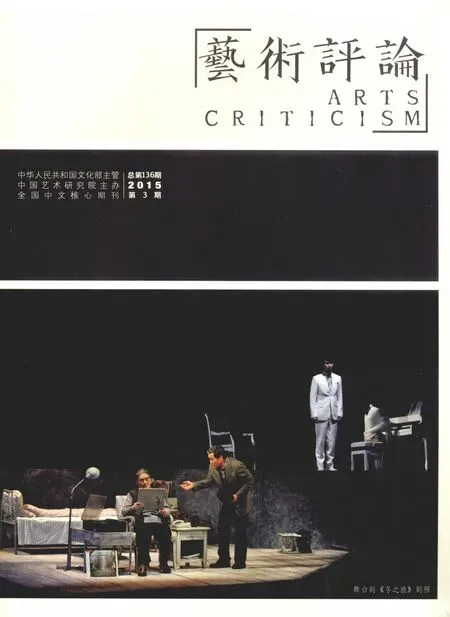

《梅蘭芳》:用聲聲委婉道盡他的人生執著。《梅蘭芳》由遼寧歌舞團創演,總導演是楊威。楊威眼中的“梅蘭芳”,如她所說:“我的腦海里總有一個畫面纏繞著我的思緒——一桌兩椅,一群穿著厚底靴扎著靠的人,生旦凈丑分站在舞臺四角,梅蘭芳穿著白衫站在舞臺中間,畫面中的人物不斷變化重組,一切消失……我看見我走進了畫面,我與梅蘭芳面對,我似乎從他的眼睛里看到璀璨的煙火,他緩緩擺動的身姿仿佛讓我聽到了那一聲聲的委婉……我體味著他的心,道盡他的執著。”這部劇不分幕,為了“道盡他的執著”,編導讓凈、生、丑和旦一個一個地上場,幾乎用同樣的舞臺調度走了近20分鐘;20分鐘里的“梅蘭芳”與之有不同的交流。十年前廣州芭蕾舞團創演過芭蕾舞劇《梅蘭芳》,與男首席“梅蘭芳”合舞的女舞者是梅蘭芳飾演過的四個旦角——虞姬、趙艷蓉、楊玉環和穆桂英。梅先生曾師承王瑤卿,而王瑤卿的一大貢獻是將花旦的活潑融于青衣而開創了“花衫”;不太理解導演楊威為何要將梅先生的舞臺人生如此高度抽象為整個戲曲藝術的“生旦凈丑”——這容易失于寬泛而失去“典型性”。應當說,舞劇《梅蘭芳》也有其出彩之處。出彩之一,在于以“天女散花”來象征梅蘭芳先生藝術境界的登峰造極,這也為后來的撕毀戲裝、甩棄頭飾、掀翻桌椅以拒演做了極好的鋪墊。出彩之二,在于以“獨旗黑靠”來象征闖進家園的倭寇,這使梅先生現實的人生與舞臺的人生緊密交織,“倭寇”的頭領“黑”更是與“梅”構織了陰暗與高潔的較量。出彩之三,在于“散花”、“黑靠”等幾組群舞的編織,導演在“舞蹈織體”的巧思妙想中豐富著“簡約”的內含,擔當起“象征”的載體,幻化出“性情”的風采!

二

對于“救亡心志”的舞劇表現,除前述“慘遭殺戮的死難同胞”(包括“以死相拒”)外,還有緬懷“獻出生命的革命先烈和民族英雄”。這事實上還包括20世紀初期尋求救國、新民道路的仁人志士,比如秋瑾和毛潤之(青年毛澤東)!

《秋瑾》:鑒湖“女俠”的自由精神。舞劇《秋瑾》的命名還有一個長長的前綴——“那個秋天里的女人”,由北京舞蹈學院創演,總編導是吳蓓。吳蓓任教于北京舞蹈學院編導系,由她擔任總編導的舞劇總是聚焦“女人”,比如《半生緣》《周原女人》和這部《秋瑾》。吳蓓在她的“導演闡述”中告訴我們:“一個秋天里出生的女人,一個抒寫很多‘秋詩’寄托理想情志和憂國情懷的女人,一個沖破封建禮教的束縛、毅然以自己的生命引領女性進步和民族進步的女人,秋瑾深深感動了我……自由夢想和民族曙光就是秋瑾對‘理想美’的追求,從與‘鳥’的傾訴到渴望像‘鳥’一樣的飛翔,這是全劇秋瑾精神的意蘊象征……這部舞劇的概括,‘秋’是總體精神意境,‘鳥’是總體精神形象,‘理想美’是總體精神內涵。”或許是這部舞劇太“精神”,看這部舞劇需要“定力”,需要十分投入地去“拆解”編導的“意念”。這部舞劇除“序”及“尾聲”外,主體部分由三幕構成:一幕《秋雨——沖出樊籠》,二幕《秋賦——渡海尋夢》,三幕《秋風——巾幗倩魂》。從三幕戲的構成可以看到舞劇情節的“跳躍性”,看到編導著意淡寫秋瑾與徐錫麟(精神導師)、與王廷鈞(丈夫)的關系,而濃墨重彩于秋瑾的“精神自由”。平心而論,舞劇的舞蹈編得很流暢——無論是秋瑾豪情舞劍倡導“天足”的舞段還是留洋尋夢感受“悲壯”的舞段,也無論是秋瑾女扮男裝操練“光復軍”的舞段還是就義前書寫“絕筆詩”的舞段……都流暢且極富“情境”色彩。這是一部靠“舞段”相銜、滾動推進的舞劇,如“詩歌意象”般跳躍組接的結構,最好還能強化“情境”轉化的“內在邏輯”和“舞語”生成的“典型訴求”。

《恰同學少年》:風華正茂的書生意氣。《恰同學少年》由中國歌劇舞劇院創演,編導是吳慶東。吳慶東坦言:“在結構劇情時,央視熱播的電視劇《恰同學少年》給了我強大的結構和人物支撐。我以電視劇的故事及人物進行舞劇化的改編,于是便有了接下來的劇情發展及人物刻畫。”舞劇從電視劇尋求“支撐”,在既往是借助于電視劇熱播所營造的社會受眾的“前理解”;但該劇還關乎借助電視劇內容對偉人形象的“正理解”;舞劇《恰同學少年》之所以能比較成功地塑造“毛澤東”的舞劇形象,首先在于它塑造的是青年毛澤東——潤之同學,是“指點江山,激揚文字,糞土當年萬戶侯”的毛潤之。舞劇人物塑造的這個定位很重要,因為在總體上青春、熾熱、激揚、勃發的舞蹈語匯更擅長表現風華正茂的書生意氣。該劇由四幕加“尾聲”構成。分別是一幕《風起云涌》、二幕《恰同學少年》、三幕《督軍府上》、四幕《風華正茂》和尾聲《夢圓》。如果認真審度舞劇情境對于人物行動的必要設定,我以為可以把一幕《風起云涌》壓縮為“序幕”,在民眾奮起抗爭的背景下交待潤之同學走出韶山沖;其余二至四幕調整為一至三幕,分別命名為《激流勇進》《大浪淘沙》和《揚帆遠航》,尾聲《夢圓》改為《長風破浪》會更貼切。對于潤之同學的形象塑造,我最看好的不是他的獨舞而是他參與其中的三段舞蹈:第一段是潤之同學與劉俊卿、楊開慧的三人舞。這段在第二幕的三人舞,不僅適時推出了三位主要人物,而且交流了志同道合的“新民”主張。第二段是潤之同學思索中國出路的舞段。這是第三幕中潤之同學內心思緒的外化,其精彩之處在于他面對清廷帝王、科舉文人、私塾先生、割據軍閥等四個象征性的人物,在對其逐一的質詢中思索救國之路。第三段是潤之同學與開慧同學感情升華后的雙人舞。這段舞在第四幕,它的精彩不僅在于它本身的設計編排,更在于有近十對雙人舞鑲襯在它的周圍,使熱血與壯志共燃、愛情與理想同飛……

“八女投江”:烏斯渾河的悲壯回聲。這部以“八女投江”為題材的舞劇叫《烏斯渾河的回聲》,由遼寧芭蕾舞團創演,總導演是王勇和他的妻子陳慧芬。“三個女人一臺戲”是對日常生活女人間易生“枝蔓”的戲謔性說法。而“八個女人”的舞劇創作,對于舞劇構思的藝術表現而言,也是一道難題。“十三釵”的舞劇表現,可以淡化個人的性格;“八女投江”如果個人性格也趨于淡化,估計這“舞劇”就無“劇”可看了。好在知道這對夫妻導演創作過反映長征途中西路軍女戰士的舞劇《天邊的紅云》,估摸著他們也會以類似的手法來處理“八女投江”的題材。事實也正是如此。舞劇《烏斯渾河的回聲》由上、下兩個半場分為兩幕,一幕名為《密營》而二幕名為《西征》,每一幕又由三個板塊構成。一幕的三個板塊分別是《春漾》《樺書》和《激戰》。《春漾》的境遇是抗聯密營的春溪涌動,通過冷云與其丈夫、黃桂清與其戀人、王惠民與其父親(“八女”中的三女)三段不同人物關系的雙人舞表現,傳遞著各自美好的憧憬。這一點特別近似導演在其《天邊的紅云》中的表現,也容易讓人想起國家話劇院演出《這里的黎明靜悄悄》對女兵小隊的表現。《樺書》則通過一個“識字班”的橋段,表現朝鮮族女戰士安順福的家鄉記憶,有耕耘、播種、收獲……直到日寇的殺戮。《激戰》則在群舞的大場面中,刻畫冷云丈夫、王惠民父親的犧牲。二幕的三個板塊分別是《離歌》《荒澤》和《霜雪》。《離歌》在抗聯“西征”的背景中,集中表現冷云將骨肉托付給鄉民的“決絕”。《荒澤》表現的是女戰士在艱險的救死扶傷中,其中的胡秀芝接受重傷戰士臨終前隱秘愛戀的傾訴。《霜雪》的“點睛”細節則是黃桂清發現自己的戀人要叛逃,毅然將槍口對其瞄準……全劇的“尾聲”當然是八位女戰士向激蕩的烏斯渾河緩緩趟去。這部頌揚一個英雄群體的舞劇,讓我們看到了“細節”陳述的必要和重要。

三

實際上,在第二部分歸結為“救亡心志”表現的舞劇中,從某種意義上來說也是“追夢情懷”的表現。不過,舞劇表現“追夢情懷”,似乎有著更廣闊的視域——既有思古之幽情,又有頌今之崇尚;既有開拓之精神,又有家園之繾綣……

《絲海夢尋》:一份需要傳揚光大的擔當。《絲海夢尋》由福建省歌舞劇院創演,總導演是邢時苗。該劇的前身是《絲海簫音》,問世于上一世紀90年代初,是第一部表現“海上絲綢之路”的舞劇。這次再創重光,是對國家“一路一帶”經濟發展戰略的響應。《絲海夢尋》的序幕叫《舟師如虹》,一改前身的《祈風祭海》,昭示出“明知海路險,偏向險路行”的壯懷激情。這一改變奠定了舞劇的敘述風格——從年輕水手長小海的追憶落筆。這不僅強化了中華民族不拒絕海洋召喚的擔當意識,而且也為舞劇表現的“自由時空”留出了充裕的“用舞之地”。從舞蹈呈現的視角著眼,我最為稱道的首先是風情萬種的閩地民俗舞蹈與延通萬國的“海絲”浮槎壯舉的水乳交融。第一場《受命遠航》中,喜興風趣的“彩婆”舞段營造著“百日慶生”的氛圍。這是后來成長為水手長的小海出生的“百日”,而這一天卻又是他父親阿海受命遠航、獻身絲海的“定日”,二者在冥冥之間仿佛有著某種關聯。第二場《魂歸大洋》中,水手們狂歡酣跳的“拍胸舞”將鄉愁的牽腸掛肚轉化為爽性的放浪形骸,這一方面促進著波斯王子哈馬迪與眾水手的深度溝通,一方面又反襯出阿海洞簫長吟中對桐花的思念……與之類似,在第三場《月夜盼歸》和第四場《情滿刺桐港》中,也鋪陳著以惠安女體態、提線木偶形態、高甲戲神態提煉的主題動機,這些洋溢著閩地風情的舞段都緊緊貼合著劇情發生和推演的情境。由各舞段營造的情境又仿佛一個個“全景式”的鏡頭,總是會推向你所期待的“特寫”:比如《魂歸大洋》一場,眾水手“拍胸舞”之后阿海夢幻中與桐花的雙人舞;又比如《月夜盼歸》一場,惠安女“嬉燈舞”之后桐花獨守織機的思念舞……在第五場《逐浪絲海》中,當桐花欲阻止小海遠航而追至海邊,幾乎大段再現的《魂歸大洋》一場阿海率眾手在風景中搏擊的場面,作為舞劇敘述最擅長的“自由時空”產生了最強烈的效應……

“茶馬古道”:頂禮皈依的馬幫道義。舞劇全名《茶馬古道的鈴聲》,由中央民族大學舞蹈學院創演,總導演是李進。正如導演所說:“舞劇以茶馬古道為題材,以馬幫鈴聲為主線,牽引鋪陳出馬幫人對于馬幫鈴、對于‘鈴’之傳承的尊崇。這是他們的習俗,同時也是融在馬幫人骨血里的堅持和信仰”。這部舞劇分上、下兩大篇章,分別是《鈴響定情》和《鈴慟爭鳴》。裹挾著兩大篇章的,是序幕《鈴命天授》、幕間《鈴致生恨》和尾聲《鈴脈永傳》。這是一部用納西族舞蹈刻畫納西人勤勞、勇敢、樸實、堅貞性格的舞劇,舞風剽悍、舞韻鏗鏘,頓踏有節、錯落有致,在真率的“觀賞性”中投射出狂放的“震撼力”。序幕《鈴命天授》在傳“鈴”于馬幫“鍋頭”之際,由于“大鍋頭”承接馬鈴肩負使命,使“二鍋頭”心生妒意胸蕩惡念,戲劇沖突迅速布局。上篇《鈴響定情》緊扣茶、馬二字,“茶”是篩茶、采茶(制茶)的茶女,“馬”是馬馱、馬運的馬幫,茶女舞風的曼妙婀娜與馬幫舞踏的矯健勇毅比襯映照且互補共融。其間,大鍋頭與“大茶姐”對歌調情,由情愫漸生而情定終生。幕間的《鈴致生恨》是“二鍋頭”怒從心頭起,惡向膽邊生,棄明投暗與山賊為伍尋機加害。因此下篇《鈴慟爭鳴》緊扣死、生二字,“死”是“大鍋頭”遭“二鍋頭”暗算,而二鍋頭又遭群馬踩踏;“生”是“大茶姐”生下了新生兒,擔起了“新使命”……由男群舞飾演的“馬幫舞”以一種全新的“馬舞”給人以震撼——特別是背身前屈、跳跺挪移的動態顯得極其狂放、極其強悍。尾聲《鈴脈永傳》是“小鍋頭”聽母親講父親、講馬鈴、講馬道、將馬幫……講一個民族的行走與開拓之夢!

《遇見大運河》:生態文明的時代呼喚。《遇見大運河》不是一部嚴格意義上的舞劇,創作者自稱為“舞蹈劇場”,其實是有角色穿插串聯,有舞者邊說邊舞,并且仍然以舞蹈呈現為主要形態的“舞蹈詩劇”。該劇由浙江省杭州歌劇舞劇院創演,總導演是崔巍。歐建平在評論該劇時,說群舞演員“將第一幕《開鑿》中的《生命與泥土》《纖夫之舞》跳得熱血賁張,其強勁的動勢仿佛足以開鑿出這條京杭大運河;將第二幕《繁榮》中的《寸子》《五子登科》《綠傘》《團扇》等展現各地民俗風情的舞段跳得活靈活現,其迥異的地方特色把觀眾帶到大運河兩岸曾經的盛世繁榮之中;將第三幕《遺忘》中的《漠然》《淡忘》等舞段跳得冷若冰霜,其匆匆的腳步折射出人們在拼命開發大自然的過程中造成的嚴重污染;將第四幕《又見運河》中的《幻化》《生生不息》等群舞跳得洶涌澎湃,讓我們看到了大自然的無辜與憤然,以及當代人對藍天碧水的向往與呼喚”(見《舞蹈》2014年第7期)。從歐文的評述中,可以看出這就是一部跳躍地用“舞段”講述“運河”的“舞蹈詩劇”,或者說是用“運河”這根“項鏈”串聯起“珍珠”般的“舞段”。為了增強各舞段串聯的有機性,導演設計了五位“且行且說”的人物。分別是歷史學家、旅法藝術家、造型設計師、運河保護志愿者、以及代表其創作團隊的小伙;這種做法固然可以用“舞蹈劇場”之名來證明其形態存在的合理性,但我們也可視為導演解決表現對象的龐雜、表現理念的繁復而一種借“機”取“巧”的做法。

四

“追夢情懷”的舞劇表現,在許多情況下表現為對某種歷史文化遺產的依戀與守望。這種依戀與守望并不像上一部分謳歌歷史中的“追夢”精神,它只是把歷史中沉淀的“美好”以及對傳承這一“美好”的情懷視為當下的“追夢”。

《泥人的事》:“花開兩朵”的特色敘事。《泥人的事》由天津歌舞劇院創演,總導演是鄧林。泥人,是天津有特色的民俗工藝,“泥人張”也是重要的非物質文化遺產。這部舞劇的“泥人”叫“泥人齊”,舞劇演述的主要是“泥人齊”收為義徒的小五及其新婚妻子秀兒生死離別的悲劇人生。舞劇故事并不繁復,但卻為編導的宏大愿景牽扯得厲害——因為編導不只是想聚焦“泥人”,還想扒羅天津的“買辦”。于是,舞劇一開場就讓來天津“混生活”的小五和秀兒在鬧市中走散,并且分別被“買辦丁”(丁老爺)和“泥人齊”安頓。盡管“買辦丁”有妻子而“泥人齊”有女兒,但因為小五和秀兒是悲劇人生的男女首席,所以舞劇的特點敘事就呈現為中國古時長篇評書中常見的“花開兩朵,各表一枝”。也就是說,為著表現小五和秀兒的“生離”,舞臺的情景不能不在丁家和齊家之間轉換和游移。于是,舞劇就要交待丁家如何欲將秀兒“納妾”,就要交待小五如何不想“入贅”齊家。悲劇的發生是秀兒在丁家被迷奸,無嗣的丁老爺認為秀兒原有的身孕是自己的“果實”;當秀兒與小五不期而遇,欲帶走嬰兒的秀兒不幸遇難……其實,《泥人的事》只是借“泥人”說事,而與作為民俗工藝的“泥人”關聯并不緊密。這在許多地區舞劇創作尋覓“特色”的選材中比較常見,有點兒“拉大旗作虎皮”的意思。就舞劇的語言構成而言,由于舞劇人物眾多且各行其事,導演的處理可歸結為“三流一匯”——即群眾場景的“生活流”、忙活說事的“啞劇流”和舞者炫技的“技巧流”。那“一匯”則是舞劇選取了天津“皇會”作為一個場景,堆砌了幾個“你方演罷我登場”的雜技表演。

《桃花塢》:守望心中那份不凋的絢麗。《桃花塢》由江蘇省蘇州市歌舞團創演,張云峰、趙小剛最初任該劇總導演。蘇州的舞劇創作選材“桃花塢”,焦點當然是“年畫”。看得出,舞劇扣題緊密,不僅緊扣因年畫、年畫刻工而舞的愛情糾葛,而且緊扣對年畫“非遺”的舞蹈演繹。舞劇在一位老者向兩位青年傳授年畫的模板刊刻技藝中拉開帷幕。這兩位青年是一對戀人,也即舞劇的男、女首席阿桃和阿玲。舞劇的戲劇沖突,是通過兩位青年內心活動的差異來呈現的。看得出,阿桃有些耐不住寂寞,向往著“外面世界”的精彩。編導抓住這一“機遇”,用三對跳著時尚舞蹈、并且有些性感誘惑的舞風來表現。阿桃出走后,刊刻作坊內反倒喧鬧起來了,眾多復活的古裝人物樂出于心、喜形于色,居然還出現了唐伯虎與沈九娘在“扎神仙”廟會上的不期而遇……作為阿玲某種念想的外化,舞劇情節形成了一種“結構性”的“穿越”。阿桃的出走與唐伯虎、沈九娘的邂逅是舞劇的第一幕,這一幕名為《花落》。在接下來的二、三、四幕中,分別名之為《半醉》《半醒》和《花開》。其中《半醉》敘述的是阿桃出走并追求到外面世界“精彩”后的空虛與迷茫,《半醒》講的是阿玲守望中的孤寂與哀傷。《花開》的結局,是在觀眾意料之中的——阿桃歸來,結束的是精神的漂泊,憩息的是精神的家園。應當說,《桃花塢》從結構到語言都極具特色。就其結構特色而言,一是突出了全局結構由誘惑、出走、困惑、回歸而構成的整體性,由這一“整體性”凸顯了中華文化的精神魅力與凝聚力;二是突出了單幕結構的板塊對比——也即當代人現實及其冥想中的“穿越”,這一“對比性”強化著戲劇的沖突和沖突的化解,成為一種不依賴外力化解沖突的戲劇呈現。就其語言特色而言,阿桃、阿玲作為人物的“現在時”,其動態語言貼近生活,是生活動態的自然升華;而唐伯虎、沈九娘(也是劇中的貫穿性人物)的動態語言,則明顯由歷史舞蹈的風格化語匯來編織,在“穿越”中織就“不凋的絢麗”……

《太極傳奇》:陰陽相融化解亂世情仇。《太極傳奇》由河南省歌舞劇院創演,總編導是陳維亞。正如天津借“泥人”說事,蘇州拿“年畫”言情,河南也無法忘懷焦作陳家溝的“陳氏太極”。用編劇的話來說,舞劇“講述了太極拳掌門人陳云天與武狀元蔣龍飛之妹疊彩的生死之戀。陳、蔣兩大家族經歷愛與恨、生與死的洗禮,大徹大悟,從而達至水火相生、陰陽相融、和諧太極之境界的故事”。看來,舞劇要借“太極”的陰陽相融,去化解家族的亂世情仇。很顯然,擷取一個極富“動態性”的題材,來強化舞劇的觀賞性,是這類舞劇創作的真實用意所在。不久前由香港舞蹈團創演的《風云》(楊云濤編導),也有這種動機。讀到陳銘琦對《太極傳奇》入木三分的評說,竊以為值得創作者自省。陳銘琦認為該劇最大的問題是“情節處理的隨意性使戲劇發展缺乏合理性”。他寫道:“其一,為化解‘亂世情仇’中陳云天打死蔣龍飛之弟命案,陳云天赴蔣家‘扶劍請罪’。但是編創者沒有依‘扶劍請罪’的情節發展,而是發展了陳云天與蔣龍飛之妹疊彩的愛情雙人舞……在蔣龍飛出現后也有意識淡化了‘扶劍請罪’情節,并向陳云天突然出示‘生死狀’,使戲劇的發展直接跳入了下一場生死決斗的‘比武大會’……這使得戲劇的發展‘脫扣散形’”;“其二,比武大會上蔣龍飛不敵陳云天,他竟然冒著天下之大不韙在各路英豪眾目睽睽之下用疊彩之劍刺向陳云天,這把本是陳云天的‘請罪’之劍成了誤殺疊彩的罪惡之劍……這就是編創者以人為設置的情節讓蔣龍飛違反‘生死狀’之約和決斗場之規,‘創造’了一個以陳云天之劍誤殺疊彩的情節”;“其三,談一點蔣龍飛誤殺疊彩的一段三人舞。這段舞是整部舞劇戲劇性的轉折點——‘誤殺’使蔣龍飛‘大徹大悟’、又因蔣的‘大徹大悟’而使蔣、陳‘劍合陰陽’……這段舞過多渲染了‘舞蹈性’而缺乏人物間‘大徹大悟’、‘劍合陰陽’的‘對話’”(載《舞蹈》2014年第4期)。我只想補充一句的是,蔣龍飛“誤殺”疊彩太像陳維亞執導《大夢敦煌》時用過的招數——月兒被她的將軍父親“誤殺”!

五

舞劇創作的“追夢情懷”,最能引起當下觀眾共鳴的,其實還是那些從“現實”的金礦中開掘出的題材。雖然現實題材的舞劇創作開掘不易、熔鑄尤難,但我們真正有擔當的舞蹈編導還是能激流勇進、知難而上!

《山里娃》:撲面而來的青春在飛翔。《山里娃》是一部由許多舞段支撐起來的歌舞劇,由山西省呂梁“山里娃”歌舞團創演,總導演是穆青。《山里娃》講述的是一群來自大山深處的農家孩子,懷揣著藝術的夢想,走出大山、融入城市、改變命運的故事。趙霖的舞評寫道:“舞劇開章就以《鼓舞祈雨》敲開了《山里娃》的序幕。‘鼓舞’雖沒有感動上蒼,送甘霖于大地,但已悄悄孕育了‘山里娃’的藝術萌芽。《挑水舞》敘說有幸考入民間藝術團的根根、粉粉和毛眼眼,在拿到錄取通知的那一刻,仍不忘挑水的職責。《送別舞》更是表現了父母千囑咐萬叮嚀,不斷沿著山麓登高遠送,遠行的兒女則一步一回頭揮手告別……”;接下來,“一段《進城舞》,每人一‘鼓’一‘包’,置身于五光十色的霓虹燈下,在大山里輕松穿越的雙腳,在這里卻手足無措,顧此失彼,給人以提心吊膽、滑稽幽默之感……《板凳舞》生動地展現了刻苦學習的情景……歌中‘風吹雨打,我還站著;低頭流淚,抬頭唱歌。心里有話,可就是不說;我的好日子,還在奮斗著’是其精神的寫照”;還有“感人至深的一組舞蹈《娘寄的信和鞋》與《把自己寄回家》,更使人心酸不已,淚落襟下……舞蹈最大的動情點,是根根收到母親的信和鞋之后,反復地‘舉在頭上’、‘捂在懷里’、‘穿在腳上左瞧右看’……”;“根根與粉粉的《相戀舞》也是頗具匠心的……導演用‘鼓’作為雙人舞的道具,這‘鼓’不僅伴隨其成長,而且引導其走向‘藝術’;‘鼓’既是兩人志同道合追求藝術的標志,也是他們因學藝產生愛情的見證”(載《舞蹈》2014年第6期)。

《丹頂鶴》:走過那片蘆葦坡的女孩。《丹頂鶴》由江蘇省無錫歌舞劇院創演,總編導是趙青。看過《丹頂鶴》,耳旁就會縈繞著那支熟悉的旋律:“走過那片蘆葦坡,你可曾聽說?有一位女孩,她曾經來過……”當年這首歌被廣為傳唱之時,我其實并不知道那位叫徐秀娟的女孩與蘆葦坡、與丹頂鶴的關聯。但著名舞蹈家趙青在那時就已被深深感動,并終于在今日的舞臺上完成了“女孩”形象的舞劇塑造。女孩在舞劇中稱為“小娟”,舞劇對她的敘述很直捷也很簡潔——從為養鶴而求學的“序幕”到為救鶴而獻身的“尾聲”,一路走來的無非就是喂鶴、護鶴、孵鶴、尋鶴直至舍身相救……以至于顧不得留出充裕的時空來表現小娟與男友阿福的戀情,反倒是那只格外靈性的頭鶴“丹丹”與小娟形影不離。于是,這部舞劇的三位主角,女首席小娟總是與“鶴首席”丹丹廝守相伴,弄得男首席阿福倒像是只落單的“孤鶴”。舞劇的四幕戲分別叫做《鶴之夢》《鶴之緣》《鶴之殤》和《鶴之悲》。在我看來,編導的著力之處,在于構織人與鶴之間的某種“張力”。換句話來說,舞劇既想直捷而簡潔地講述小娟為鶴獻身的故事,又不能不考慮講述的視角對比、層次遞進和高潮蓄力。平心而論,二幕《鶴之緣》的與盜鶴者搏斗、三幕《鶴之殤》的低緯度人工孵化等細節,似乎還不能天衣無縫地融入整體情境中,以至于我們總是在群鶴中營造的優雅氛圍中,突然陷落到過于“真實”的泥淖里。如何處理真實的人和擬人的鶴之關系,其實是這類以某種動物為主體形象的舞劇創作難題。最近由佟睿睿編導的《朱鹮》(上海歌舞團創演),就盡可能回避這一難題。這樣說,并非是指要《丹頂鶴》去營造純粹的“動物世界”。只有3位主要人物的《丹頂鶴》,如能圍繞著小娟去處理丹丹、阿福之間的關系,強化阿福、丹丹在小娟心中不同的位置,舞劇就會更有“張力”——這種“張力”所構成的緊張度不是事件的而是情感的,這也是《丹頂鶴》作為舞劇“這一個”的獨特性之所在。

《四月的海》:浪花讓大海不再寂寞。《四月的海》由廣東省深圳市舞蹈家協會創演,總編導是李建平。四月的海,在深圳灣是春潮涌動的海;《四月的海》,作為舞劇是愛心傳遞的海……傳遞的愛心是什么呢?是器官捐獻。不錯,深圳在無償獻血、器官捐獻方面是全國走的最早、做的最好的城市。但在此基礎上出現一部由“器官捐獻”引發的舞劇,卻證明在這個城市有一位極富使命感和責任心的舞蹈家——李建平想通過這部舞劇對“器官捐獻”的愛心傳遞不斷傳遞、再傳遞!“傳遞”的主題從《序幕》就得到呈現:身患不治之癥的白玫身著一襲白裙,在依戀親人、彌留人世之際決意進行“器官捐獻”……在春潮涌動的海邊,在慈祥母愛的心中,白玫的一襲白裙幻化為一襲紅裙,為女首席紅玫(白玫器官的受捐者)的出場做了由清純而紅火的鋪墊。鋪墊很簡練也很質樸,看得出編導要在“傳遞”上下功夫,要編織一個“傳遞”之后的故事。于是,紅玫與自己的戀人王耳、又與白玫的母親及生前男友“鵬”結構起舞劇的基本人物關系;于是,舞劇就沿著“主題歌”的傾訴緩緩推進:“浪花消失了,大海會守候寂寞;大海平息了,浪花便無處漂泊……”這部“愛心傳遞”的舞劇由五幕構成,分別是《歡樂海洋》《都市變奏》《爭霸舞林》《海的記憶》《永恒玫瑰》,另有序幕《美麗神話》和尾聲《動人傳說》。我認為場名可以扣住“海”的意象做些調整,五幕戲分別叫《海的明媚》《海的鄉愁》《海的燦爛》《海的依戀》《海的綻放》,序幕、尾聲則分別叫《海的留連》和《海的傳說》。這樣,我們就可能會想象到舞劇的風格,即編導會用一種青春靚麗的色調、一種明媚燦爛的心情、一種歡悅爽快的氛圍來“傳遞愛心”……

做完了以上“回望”,還想補充說明幾點:其一,以上評述的15部舞劇中,《遇見大運河》《太極傳奇》和《山里娃》等3部我未看過,但認為編導的表現順應年度的“大勢”,故借其他評論家的“高論”來言說。其二,我看過的舞劇,也有《風云》和《朱鹮》兩部未放置其中。前者是香港舞蹈團由楊云濤編導,后者是上海歌舞團由佟睿睿編導。《風云》的劇情頗類《太極印象》,也是“亂世情仇”也有“誤殺”,這也反過來說明《太極印象》也是一種“套路化”的制作。《朱鹮》從名稱上看就接近《丹頂鶴》,編導相通的理念是倡導維護良好“生態”——雖說《朱鹮》的編舞更優雅更精美,但缺乏《丹頂鶴》中小娟這樣的“護鶴人”形象塑造,因而也就缺乏舞劇情節推進的“動機”。其三,還有些舞劇借古喻今、或者說是以今釋古——以今人的眼光重新闡釋“古典”,這類舞劇主要有北京舞蹈學院由肖蘇華編導的《愛情好像回來過——后白蛇傳》、浙江省歌舞劇院由蘇時進編導的《王羲之》、上海歌劇院舞劇團由張玉照編導的《奔月》和山西省長治歌舞團由楊威編導的《女媧》……這4部舞劇或許也體現出編導的某種“追夢情懷”,但屬于借古人之酒杯、澆心中塊壘之類,我們就不在此評述了。

于 平:文化部文化科技司司長

責任編輯:李松睿