當(dāng)代藝術(shù)的主題(中)

簡(jiǎn)·羅伯森+克雷格·麥克丹尼爾

直接聚焦于身體問(wèn)題的藝術(shù)作為一個(gè)主題在20世紀(jì)六七十年代末以高調(diào)的姿態(tài)和戲劇性的方式出現(xiàn)在一些女藝術(shù)家的創(chuàng)作中,這些女藝術(shù)家的藝術(shù)靈感來(lái)自女權(quán)政治運(yùn)動(dòng)中提倡的意識(shí)覺(jué)醒和激進(jìn)主義。

直接聚焦于身體問(wèn)題的藝術(shù)作為一個(gè)主題在20世紀(jì)六七十年代末以高調(diào)的姿態(tài)和戲劇性的方式出現(xiàn)在一些女藝術(shù)家的創(chuàng)作中,這些女藝術(shù)家的藝術(shù)靈感來(lái)自女權(quán)政治運(yùn)動(dòng)中提倡的意識(shí)覺(jué)醒和激進(jìn)主義。女性主義藝術(shù)家中的先驅(qū)者們宣布以女人的經(jīng)驗(yàn)、情感、夢(mèng)想和目標(biāo)作為藝術(shù)創(chuàng)作的合法題材。從一開(kāi)始,女性性欲和其他諸如女性歷史、女性的精神以及女性獲得教育、工作和收人平等權(quán)的激進(jìn)議題就是這些藝術(shù)家所探討的重要課題。早期的女性主義藝術(shù)家通過(guò)從繪畫(huà)、雕塑到攝影、錄像、裝置和表演等一系列形形色色的媒介來(lái)探索性解放問(wèn)題。

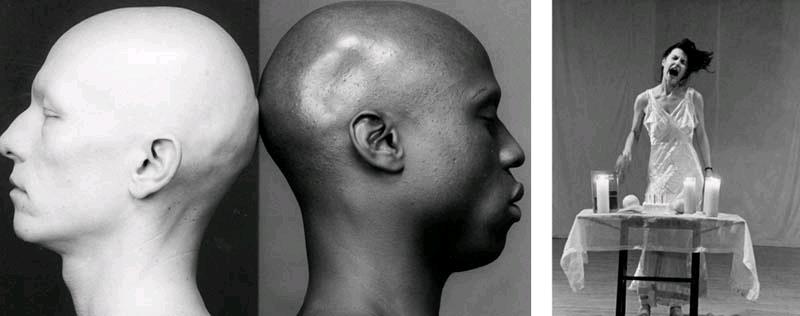

長(zhǎng)久以來(lái),由于女人的性方面問(wèn)題一直受壓抑和不被承認(rèn)。藝術(shù)家起初借用一種休克療法來(lái)提出作為藝術(shù)主題的女性性問(wèn)題。女藝術(shù)家常借助聳人聽(tīng)聞的公開(kāi)展覽來(lái)打破迄今仍為私人領(lǐng)域的女性性欲的疆界。六七十年代的包括卡洛琳·史尼曼(Carolee Schneemann)(圖1)和漢娜·威爾克(Hannah Wilke)在內(nèi)的女藝術(shù)家們?cè)谇樯硌葜徐乓缘卣故咀约焊叨刃曰纳眢w,以贊美她們重新發(fā)現(xiàn)的性權(quán)利。這些作品被一些評(píng)論家描述為具有自戀狂和裸露癖傾向,但其創(chuàng)作方式在維護(hù)女性活躍的性原動(dòng)力方面卻頗為行之有效。

70年代初一個(gè)廣受矚目的著名成果就是由朱迪·芝加哥(Judy Chicago)和米里亞姆·夏皮羅(Miriam Schapiro)組織的名為女人屋(Womanhouse)的展覽,其展出作品全部是這兩位女藝術(shù)家和她們的參與到加利福尼亞藝術(shù)研究所女性主義藝術(shù)項(xiàng)目(Feminist Art Program)中去的學(xué)生們創(chuàng)作的。她們制作的裝置作品完成于洛杉磯的一間房子里,這些作品夸張地展示了大量衛(wèi)生棉條、內(nèi)衣以及其他直指如月經(jīng)、生產(chǎn)等女性身體特有的生理功能的物品。各個(gè)展區(qū)的展品和相應(yīng)的表演作品提出了性暴力、傳統(tǒng)女性角色的精神封閉以及衡量女性美的限制性社會(huì)標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題。

朱迪·芝加哥與人合作的裝置品《晚宴》(The dinner Parry)(1974—1979)(圖2-4)是另一里程碑。除了重新尋找曾被歷史塵埃湮沒(méi)的杰出女性之外,《晚宴》中的視覺(jué)意象,尤其是使用女性陰戶(hù)圖案作為盤(pán)子上的裝飾,吹響了要將女性身體從西方男性刻板化印象中解救出來(lái)的號(hào)角。實(shí)際上,70年代以來(lái)“陰戶(hù)意象”(Cunt imagery)(用芝加哥的術(shù)語(yǔ)來(lái)說(shuō))一直是被反復(fù)使用的策略,用以抵制男性窺陰癖和維護(hù)以女性認(rèn)知為中心的女性的性問(wèn)題。80年代,女性主義者同許多少數(shù)族裔和酷兒藝術(shù)家一道,繼續(xù)致力于探索和身體直接相關(guān)的政治化問(wèn)題。這里僅舉幾例,辛迪·謝爾曼(Cindy Sherman)、色色拉·克魯格(Barbara Kruger)、瑪麗·凱莉(Mary Kelly)、海倫·查德維克(Hellen Chadwick)、阿德里安·派拍(Adrian Piper)和洛娜·辛普森(Lorna Simpson)等藝術(shù)家解構(gòu)了過(guò)去和現(xiàn)在被對(duì)象化和定型化的身體表征的意識(shí)形態(tài)內(nèi)涵。濫觴于后弗洛伊德心理學(xué)、馬克思主義、后結(jié)構(gòu)主義和后現(xiàn)代主義的理論話語(yǔ)的一些思想觀念對(duì)致力于身體政治學(xué)的藝術(shù)家們產(chǎn)生了強(qiáng)大的影響,這些觀念的闡釋者包括埃萊娜·西蘇(Helene Cixous)、朱莉婭·克里斯蒂娃(Julia Kristeva)、露西·伊利格瑞(Luce Irigary)、格里塞爾達(dá)·波洛克(Griselda Pollock)、克雷格·歐文斯(Craig Owens)、麗莎·提克納(Lisa Tickner)和凱特·林克(Kate Linker)等作家和理論家。

20世紀(jì)90年代和21世紀(jì)初,藝術(shù)家們通過(guò)強(qiáng)調(diào)物質(zhì)性和觸知性而徹底改造了造型藝術(shù),使其重新煥發(fā)生機(jī)。這種藝術(shù)以過(guò)去任何時(shí)候都沒(méi)有的程度來(lái)表現(xiàn)形體,并且還涉及身體本身。藝術(shù)家們賦予曾被視為 禁忌的有關(guān)性的內(nèi)容以視覺(jué)形式;他們探討了計(jì)算機(jī)技術(shù)、醫(yī)藥和生命 科學(xué)領(lǐng)域的發(fā)展給身體帶來(lái)的沖擊;他們極力表達(dá)棲居在一個(gè)終有一死、不斷形變而且脆弱得不堪一擊的身體內(nèi)的切身感受和意義。

在對(duì)身體主題的考察中,當(dāng)代藝術(shù)家運(yùn)用了一系列策略和主題。他們以異乎尋常的方式來(lái)處理身體——將身體復(fù)制、分裂,分離身體部位,用毛發(fā)和血之類(lèi)的體液來(lái)代替身體,或展示身體內(nèi)部的器官和其他部分。此外,不少藝術(shù)家無(wú)需在作品里表現(xiàn)人像或真人也能達(dá)到喚起對(duì)身體的聯(lián)想的目的。衣物和床之類(lèi)的家具陳設(shè),由于和身體有著親密接觸而成為身休的隱喻。雕塑品中的負(fù)空間(negative space)記錄了身體留下的印記。裝置作品仿佛空無(wú)一人的舞臺(tái)布景,期待著將至的人跡。與此同時(shí),當(dāng)代藝術(shù)家在現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)和表演藝術(shù)的錄制中繼續(xù)將身體作為一種藝術(shù)媒介加以利用。

身體即戰(zhàn)場(chǎng)

“你的身體就是一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng),”芭芭拉·克魯格在1989年的一部藝術(shù)作品中宣稱(chēng)。克魯格這里具體指的是支持墮胎運(yùn)動(dòng)(Pro-choice movement)和婦女爭(zhēng)取生育權(quán)利的斗爭(zhēng),然而這個(gè)口號(hào)更廣義地概括了一種觀念,即身體,包括性對(duì)身體的表現(xiàn),“是我們這個(gè)時(shí)代重要的政治競(jìng)技場(chǎng)之一,”托馬斯·拉科爾(Thomas Laqueur)如是說(shuō)。圍繞著身體問(wèn)題進(jìn)行的文化論戰(zhàn)在大眾媒體、街頭巷尾、市政大廳乃至世界各個(gè)角落的臥室中打響。各種爭(zhēng)議辯論涉及了如下以及更多的問(wèn)題:決定就身體而言何種尺寸、形狀、年齡和膚色最受社會(huì)青睞的常規(guī)習(xí)俗;反對(duì)特定形式的性表達(dá)的禁忌;對(duì)于什么構(gòu)成了身體和精神上的快樂(lè)的態(tài)度;影響著病患和死者的醫(yī)療決策的道德和法律后果;支配著我們?nèi)绾螌?duì)待囚犯、病人和其他體制化人群的規(guī)則。關(guān)于身體的論爭(zhēng)總的來(lái)說(shuō)可歸結(jié)為一個(gè)問(wèn)題:該由誰(shuí)來(lái)掌控一切?誰(shuí)來(lái)負(fù)責(zé)決定我們審視身體的方式、時(shí)間、動(dòng)機(jī),以及這種審視對(duì)我們意味著什么?endprint

當(dāng)代藝術(shù)中對(duì)身體問(wèn)題的藝術(shù)探索折射了人們對(duì)處于整體文化中的身體所持的種種態(tài)度,然而這些態(tài)度很少是涇渭分明的和完全單方面的。比如美國(guó)的原教旨教會(huì)仍行使著相當(dāng)大的權(quán)力,他們通過(guò)出錢(qián)刊登廣告來(lái)傳達(dá)有關(guān)戒除婚前性行為的道德需要的訊息;這種訊息和貫穿于大部分流行文化中那強(qiáng)有力的觀點(diǎn)分庭抗衡,后者認(rèn)為性欲和性欲的滿(mǎn)足產(chǎn)生強(qiáng)烈的快感,是青春自然而健康的表達(dá)。這是一場(chǎng)圍繞著對(duì)性表達(dá)的控制權(quán)而進(jìn)行的論戰(zhàn)。公民對(duì)外表和身體展示所持的各種態(tài)度之間的競(jìng)爭(zhēng)同樣也在全世界范圍內(nèi)的社會(huì)形態(tài)下進(jìn)行著。比如我們可以回憶一下20世紀(jì)90年代中期阿富汗頒布的塔利班法令,嚴(yán)令所有婦女的身體和面孔都必須用罩袍(burka)遮住。

過(guò)去20年在美國(guó)上演的“文化戰(zhàn)爭(zhēng)”頻頻圍繞著身體的控制權(quán)問(wèn)題展開(kāi),尤其是當(dāng)藝術(shù)再現(xiàn)向主流商業(yè)再現(xiàn)發(fā)起挑戰(zhàn)時(shí)。這段時(shí)期很多廣受爭(zhēng)論的藝術(shù)——如羅伯特·梅普爾索普(Robert Mapplethorpe)關(guān)于同性戀亞文化的照片(圖5),以及凱倫·芬利(Karen Finley)的行為藝術(shù)作品(圖6),讓觀眾直面雖每天發(fā)生卻常被遮蔽的那些生理進(jìn)程和身體欲望——芬利有時(shí)會(huì)將全身涂抹上各種食物(巧克力、雞蛋、蕓豆),以這種隱喻的力式將自己呈現(xiàn)為一位飽受虐待的女人。文化戰(zhàn)爭(zhēng)的關(guān)注點(diǎn)包括對(duì)渲染 色情的藝術(shù)的抗議,政治激進(jìn)主義的抗議藝術(shù)以及被視為攻擊了宗教的藝術(shù)。各種類(lèi)型的內(nèi)容之間的區(qū)別模糊難辨。比如,表現(xiàn)露骨性?xún)?nèi)容的藝術(shù),尤其當(dāng)它涉及同性戀時(shí),會(huì)招致攻擊,因?yàn)檎y(tǒng)宗教主義者常會(huì)站在宗教立場(chǎng)上將此類(lèi)描繪視為傷風(fēng)敗俗的藝術(shù)。每當(dāng)藝術(shù)家觸犯禁忌、論戰(zhàn)爆發(fā)時(shí),藝術(shù)家所受的審查會(huì)遞交至法庭和美國(guó)國(guó)會(huì)大廳,審查活動(dòng)主要是通過(guò)給政客施壓,削減他們向藝展提供的公共基金。

身體是一種符號(hào)

身體本身具有價(jià)值,它的價(jià)值常在和其他身體價(jià)值的關(guān)系中加以衡量。例如在當(dāng)代西方社會(huì),纖痩的外形被認(rèn)為是最具價(jià)值的女性身體特征。而尺寸和力量則是最受重視的男性身體特征。這些價(jià)值觀念經(jīng)由大眾媒介占?jí)旱剐詢(xún)?yōu)勢(shì)的訊息傳達(dá)出來(lái),這些訊息將纖細(xì)的女性身體和強(qiáng)壯的男性身體與其他受我們珍視的品質(zhì)聯(lián)系在一起。例如,密歇根大學(xué)的研究表明,電視節(jié)目中身材瘦削的女性角色比較胖的女性更容易卷入一段浪漫的關(guān)系中去。這種價(jià)值的關(guān)聯(lián)使觀眾把身體解讀為一種符號(hào);當(dāng)一個(gè)身材苗條的女性出現(xiàn)在眼前時(shí),我們會(huì)訓(xùn)練有素地將性潛力強(qiáng)加給纖細(xì)的胴體。身體是具有社會(huì)意義的語(yǔ)言符號(hào)。康娜的雕塑《比你瘦》(Thinner Than You)對(duì)纖瘦性的表現(xiàn)夸張到無(wú)以復(fù)加的地步,以至于其正面價(jià)值遭到了質(zhì)疑。對(duì)瘦身的過(guò)度強(qiáng)調(diào)使它不再是代表性吸引力的符號(hào),而是將矛頭“直接指向目前瘦身和健美狂熱癥的極端后果——厭食癥和貪食癥”,埃里森·費(fèi)里斯(Alison Ferris)如是說(shuō)。

通過(guò)性別判斷一個(gè)人的身份是一個(gè)重要領(lǐng)域,在這一領(lǐng)域中我們依靠身體標(biāo)記來(lái)將某人指認(rèn)為“男性”和“女性”。我們?cè)诘诙掠懻撨^(guò)當(dāng)代理論家和藝術(shù)家所認(rèn)識(shí)到的身份的流動(dòng)性。在性別方面,這樣的視角對(duì)我們的啟發(fā)是,諸如陽(yáng)剛性和陰柔性的性別身份認(rèn)同是受文化影響的角色。因此性別身份隨時(shí)會(huì)面臨挑戰(zhàn)、協(xié)商和重新定義。性別和性身份的流動(dòng)性是考利爾·肖爾(Collier Schoir)人像攝影作品中的一個(gè)主題,這些在德國(guó)拍攝的照片以擺好姿勢(shì)的年輕模特為對(duì)象在肖爾的照片《花園里(草地上的卡琳)》[In the Garden(Karin in Grass)](1994)中(圖7-8),模特的身體被呈現(xiàn)為一個(gè)充滿(mǎn)色情意味的對(duì)象,而其性別卻頗為含混。模特斜躺的姿勢(shì)屬于西方男藝術(shù)家描繪女性的慣用手法。模特臉上化了妝,薄如輕紗的胸衣緊緊裹在胸前,然而其短發(fā)、體毛濃重的腿以及胯下被朿成陰莖形狀的內(nèi)褲卻顯示出“男性”的符號(hào)。對(duì)肖爾照片的各種反應(yīng)也反映了民族之間的差異性;比如德國(guó)觀眾就不會(huì)不由自主地將未剃過(guò)毛的大腿視為男性特征。在視覺(jué)藝術(shù)中象征性地運(yùn)用身體符號(hào)這一做法由來(lái)已久。比如在古埃及的繪畫(huà)和雕塑中,為了強(qiáng)調(diào)其至高無(wú)上的地位,法老的形象總是比普通人更大些;此外,法老那筆直挺拔的站姿代表了他堅(jiān)如磐石的尊貴氣質(zhì)和最高權(quán)威。藝術(shù)家采用了多種多樣的符號(hào)創(chuàng)造策略。例如涉及身體主題的藝術(shù)可能會(huì)使用借喻(metonym),也就是部分象征整體。《比你瘦》中的女裝造型就是一件象征整體的衣服,這里的整體指的是穿著衣服的女性身體。

當(dāng)代藝術(shù)對(duì)局部身體和身體部位的運(yùn)用是一種顯而易見(jiàn)的反古典策略。雖然仍與《米洛的維納斯》(―件舉世聞名的古希臘斷臂塑像)之類(lèi)的歷史杰作有一定聯(lián)系,但是當(dāng)代藝術(shù)中那支離破碎的人像確是有意為之的產(chǎn)物,而非意外破損的結(jié)果。比如英國(guó)藝術(shù)家馬克·奎因(Marc Quinn)創(chuàng)作了真人大小的大理石人體雕塑(圖9),這些作品古樸的白色表面乍一看讓人想起肢體殘缺的或僅以斷片流傳于世的古典 雕塑。然而近觀會(huì)發(fā)現(xiàn)他的雕塑是對(duì)現(xiàn)實(shí)中斷肢的真人的刻畫(huà)。奎因的雕塑作品“質(zhì)疑并取代了對(duì)‘美的古典典范和英雄的完美裸體人像的范疇”,2001年當(dāng)他的作品被安置在倫敦維多利亞-艾伯特博物館(Victoria and Albert Museum)的新古典雕塑展廳時(shí),這一藝術(shù)效果更加得以突顯。

像布魯斯·璃曼(Bruce Nauman)、奇奇·史密斯(Kiki Smith)和查普曼兄弟(Dinos and Jake Chapman)這些藝術(shù)家的雕塑都以描繪被分割的人體部位為特色(例如瑙曼制作的在類(lèi)似旋轉(zhuǎn)木馬的精巧裝置上不斷旋轉(zhuǎn)的人頭)。羅娜·龐迪克(Rona Pondick)的雕塑中,擬人化的家具和衣物成為身體的替代品和性崇拜偶像的化身(圖10)。龐迪克的《嬰兒肥》(Baby fat)(1991)表現(xiàn)了一個(gè)在人體結(jié)構(gòu)上怪誕奇異的身體的下半部分,這個(gè)下半身蹬著一雙女童鞋(性別和年齡的符號(hào))。嚴(yán)重松垂的“嬰兒肥”堆積在小女孩腳踝周?chē)凳九⑷狈?duì)自己身體的控制力。龐迪克的這個(gè)造型表達(dá)了童年的無(wú)力感和心理壓力。它也可以被解讀為對(duì)兒童虐待問(wèn)題的隱喻;通過(guò)這種方式,龐蒂克的藝術(shù)意在將一種常被遮蔽不見(jiàn)的身體和心理傷害曝光于公眾視線之下。endprint

埃萊納·波斯納(Helaine Politics)曾策劃了題為“身體政治學(xué)”(Corporal Poliucs)的重要藝術(shù)展,這場(chǎng)展示殘缺身體的展覽于1992年在麻省理工李斯特視覺(jué)藝術(shù)中心(MIT List Visual Arts Center)舉辦,波斯納認(rèn)為,“20世紀(jì)晚期的藝術(shù)中對(duì)身體的肢解并非偶然事件。這是生活在一個(gè)暴力、壓迫、社會(huì)不公及身體和心理壓力肆虐橫行的世界中的必然結(jié)果。我們或許仍對(duì)前代人所信奉的關(guān)于美和整體性的牢固信念心向往之,然而經(jīng)驗(yàn)告訴我們,這種世界觀早已陳舊過(guò)時(shí)了。”

表演身體

我們用身體來(lái)體驗(yàn)世界。身體的感官系統(tǒng)使我們獲得關(guān)于世界的知識(shí),追逐快樂(lè),感受痛苦。人類(lèi)是具有觸覺(jué)、肉欲和本能的生物。藝術(shù)家們?nèi)σ愿暗丶斜憩F(xiàn)這一事實(shí),采用真實(shí)的身體或人體素材作為藝術(shù)創(chuàng)作的媒介。例如安妮·威爾遜(Anne Wilson)在其制作的系列藝術(shù)品中把人的毛發(fā)織進(jìn)舊餐布的零碎布頭里去(圖11),阿德里安·派珀(Adrian Piper)在其不斷更新的作品《我會(huì)變成什么樣?》(what will become of me?)中,將自己自1985年以來(lái)保存至今的頭發(fā)、指甲和皮膚放到蜜糖罐里展出。

杰妮·安東妮(Janine Antoni),這位生于巴哈馬現(xiàn)居紐約的藝術(shù)家,因以自己的身體作為工具進(jìn)行創(chuàng)作而聞名。安東妮對(duì)以下兩點(diǎn)很感興趣,即身體及其生理機(jī)能如何操控和標(biāo)記物體,以及當(dāng)不同的觀看者在理解身體行為的遺留物時(shí)會(huì)推斷出哪些不同的含義。在《啃食》(1992)中,安東妮通過(guò)咬食巨大的黃油塊和巧克力塊并將牙印留在上面而雕刻出一組雕塑作品。在制作《尤里卡》(Eureka)(1993)時(shí),她俯身進(jìn)入裝滿(mǎn)黃油的浴缸里,然后將帶有她離開(kāi)后留下的身體痕跡的浴缸展出。2003年在紐約盧赫靈·奧古斯汀畫(huà)廊(Luhring Augustine Gallery)安東妮表演了《劃界線》(To Draw a Line)(圖12),為這部作品她花了很長(zhǎng)的準(zhǔn)備期來(lái)訓(xùn)練自己學(xué)會(huì)走鋼絲,以及如何在跌下來(lái)時(shí)保證安全。表演中安東妮在鋼絲上行走,盡可能讓身體在裝置上保持平衡,這個(gè)裝置由拴在兩個(gè)重一噸的線軸之間的手工麻繩精心制成。最后她從繩子上掉下來(lái),落到柔軟的原麻堆里。鋼絲和線軸組成的裝置,以及帶有藝術(shù)家跌落時(shí)留下的痕跡的原麻堆作為她行走、跌落的見(jiàn)證連續(xù)幾周展出。安東妮走鋼絲時(shí)不斷調(diào)整身體姿勢(shì)以保持平衡,似乎向我們暗示和諧平衡的片刻雖然存在卻轉(zhuǎn)瞬即逝(無(wú)論是生活中還是藝術(shù)中);永久的靜止不可能存在。表演過(guò)程中的跌落本身就是一個(gè)奇妙的、獨(dú)一無(wú)二的事件,藝術(shù)家放棄對(duì)身體的自覺(jué)控制,因?yàn)樗孕艛?shù)月練習(xí)后獲得的動(dòng)覺(jué)記憶可以保證她的安全著地。

為什么如此之多的當(dāng)代藝術(shù)家聚焦于身體主題?在一些情況下,這種關(guān)注是對(duì)藝術(shù)生產(chǎn)所持的激進(jìn)主義立場(chǎng)的結(jié)果,在這種立場(chǎng)下,個(gè)人經(jīng)驗(yàn)變得具有政治性。在一篇分析美國(guó)女性主義藝術(shù)運(yùn)動(dòng)的形成的文章中,藝術(shù)家蘇珊·萊西(Suzanne Lacy)提出了一系列核心思想,正是這些思想觀念推動(dòng)了從20世紀(jì)70年代延續(xù)到80年代的女性主義藝術(shù)家所進(jìn)行的藝術(shù)生產(chǎn)。她注意到在這些觀念中,身體成為藝術(shù)品的一個(gè)主要場(chǎng)所。萊西解釋到:“身體不光是一個(gè)場(chǎng)所,還是重要的信息來(lái)源。婦女社會(huì)地位在很大程度上被視為根植于身體中,因此諸如暴力、生育、性和美等問(wèn)題成為常見(jiàn)題材。”另外一些以身體為題材的藝術(shù)家雄心勃勃地下定決心,要將藝術(shù)和生活之間的界限模糊化。琳達(dá)·蒙塔娜(Linda Montano)曾和藝術(shù)家謝德慶(Tehching Hsieh)在一年時(shí)間里用一根繩子拴在一起(1983—1984),她在談到這個(gè)行為藝術(shù)作品時(shí)解釋了將他們的所有身體行為看作藝術(shù)形式的后果,“因?yàn)槲覉?jiān)信我們所做的一切都是藝術(shù)——吵架、吃飯、睡覺(jué)——然后一些消極因素甚至也被提升到了藝術(shù)的高度上。”endprint

- 藝術(shù)與設(shè)計(jì)的其它文章

- 紐約時(shí)裝周,回歸文藝

- 花樣年華2016春夏時(shí)裝周

- 2015年蛇形畫(huà)廊臨時(shí)展廊——彩色的繭

- 地圖

- 玩意

- 事件