“任性”的自由與瘋癲

文/奚若航

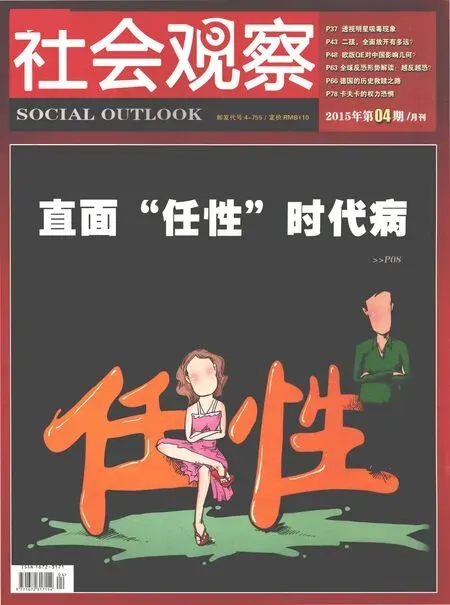

“任性”這個詞出其不意地火了起來。我原本以為任性的人大多是藝術家,比如畫家達利:“我年輕的時候曾砸壞過第五大道的一個櫥窗。我這么做的目的是為了保持我作為藝術家的個性。”這話簡直犀利得不講道理。用現在的語言來說,“有才就是任性”。然而達利是個“連死去的資格都沒有的”藝術天才,他的任性包含著他的哲學,同時也成就了他的藝術。那在我們這些蕓蕓眾生之中突然掀起的這股任性風潮又是怎么回事?

從字面上看,任性就是任由自己的性子,想做什么做什么,俗稱“任我行”。凡是說這個做不得那個做不得,我卻偏偏都要去做了;凡是認為這說不得那說不得,我卻偏偏都要去說。這便是最簡單的對任性的解釋了。不過,這只是任性的表現形式,是一種現象。在這現象的背后,任性也有著不同的種類。有些任性無關緊要,比如女孩向男孩撒嬌,使使小性子,朋友之間開個玩笑,做些蠢事等。在理智的保護下,這些小任性無傷大雅。

然而有些任性則是真任性。這種任性不僅僅是簡單的“任我行”,它也是一種叛逆,是一種突破,是無視經驗世界的理性而敢于擁抱荒誕。它是人以自我為中心,作為主體突破限制,追求一種絕對意義上的自由的表現。在現代社會中,有了錢就為所欲為,有了權就越俎代庖,掌握了話語權就壓制他人的聲音,這些都是真任性。筆者在這里想要詳細聊聊的也即是這種非理性的真任性,因為社會中充滿這種真任性實在是件糟糕的事情。

任性的自由

對任性的討論離不開對自由的討論,任性就是一種對絕對自由的追求而產生的行為。不過這種對自由的追求方式,黑格爾是不喜歡的,并稱之為“任性的自由”,認為這是“一種缺乏思想教養的,無知的沖動”,是人類追求自由的初階形式。他在《法哲學原理》中提到:“把自己的特殊性提升到普遍物之上,而把這個作為它的原則,并通過行為來實現它,即有可能為非作歹。”這是對任性的極好詮釋。

亞賽·柏林的兩種自由中,“積極自由”同黑格爾“任性的自由”也有著相似之處。所謂積極自由,便是人以自己為世界的中心出發,思考“我能做什么”并付諸行動的自由方式。相對應的是“消極自由”,指的是人將自己處于普遍環境之中,思考“我能做什么而免于受到他人干涉”,并付諸行動的自由方式。原本兩種自由是相輔相成,互為前提的。非要分開來說的話,消極自由是更加成熟的,符合理性社會的自由:因為它會發展出一套如何不干涉他人的權利而盡可能擴大自己自由的范圍的方法。換句話說,會逐漸形成社會自由最大化的帕累托均衡。當任性建立在對這樣的自由的追求時,它是無傷大雅的,因為它不會對他人的權利造成妨礙。然而當人們將對自由的認識局限于“積極自由”上,這種“個人的特殊性凌駕于普遍之上”的自由以及由之帶來的任性則一定會造成不容小視的社會問題:當它出現在個人身上時會孕育出獨裁者和暴君,而出現在群眾之中則會產生民粹與暴民。

任性的瘋癲

很多社會觀察者一定都會注意到,當今我們有諸多的社會現象都表現出獨裁和民粹的特征,其中體制內的權力濫用以及體制外的非理性輿論都非常值得關注。這些負面現象,多少和上述“任性的積極自由”觀念有關系。誠然,這或許是公民社會形成過程中不可避免的階段,俗稱中國特色公民社會初級階段。公眾對自由以及和自由相關的任性的認知不可能一步登天,一下子成熟起來。但是如若對之放任不管,不加以引導,恐怕“任性的自由”將會變得更加非理性,將整個社會帶入一種癲狂狀態。在這種癲狂狀態中,中國的二元分化和對立將會更加嚴重,其結果將是兩派激進分子的碰撞,最終會再次把中國社會帶入混亂。

現如今,體制內權力的濫用已經是老生常談,而筆者更為擔心的是群眾中的民粹主義。這看似人畜無害的小任性打著戲謔的旗幟,在人群中掀起一陣又一陣的狂歡:藏在“屌絲就是任性”之后的是戲謔化后的仇富情節,“磚家叫獸”的濫用其實是反精英主義的體現,藥家鑫案件的背后則是任性的輿論肆意干預司法獨立,還有打著民主自由的旗號大行妨礙他人權利的各種游行……零零總總,不一而足。

任性的原因

當任性建立在對絕對自由的追求上,將自己的特殊性強加于客觀普遍性時,社會問題便會出現。這種任性出現的原因是多層次、多方面的。

第一,對于群眾中的任性來說,這是社會發展過程中的必然。如上文所說,中國正處在公民社會形成的初級階段,人們對于自由民主人權的概念是似是而非的。而對自由觀念的錯誤理解,會導致任性自由的產生。中國經歷了千年的封建家長制統治模式,近一百年來才斷斷續續地接觸到了這些來自西方的現代性概念。不過觀念的成熟是不可能一蹴而就的,需要社會正面力量慢慢引導。西方在這方面經歷了漫長的文藝復興和各種革命的鋪墊才逐漸成熟,中國必然也需要經歷一個過程來慢慢摸索屬于自己的理解以及道路。

薩爾瓦多·達利(Salvador Dalí),著名的西班牙加泰羅尼亞畫家,“有才就任性”的藝術天才。

第二,在人們對這些觀念的理解偏差的形成過程中,語言扮演了一定負面的角色。這些舶來的概念原本在中文的語言體系中就是不存在的。將這些詞匯的所指硬生生地套在中文之上,會制造天然的語言陷阱,導致集體無意識的誤解。西方“自由”(liberty, freedom)的所指和中國“自由自在”的所指存在很大的差別,而直接翻譯則賦予了這個詞太多的正面含義。原本是個中性詞,卻被悄悄地包裝上了褒義的外殼,使人們本能地忽略了絕對自由的危險性。“民主”一詞也埋下了危險的語義陷阱,讓國人自然而然的認為民主就是人民當家做主,這為當代中國民粹的形成有著巨大的影響。最后,“任性”一詞的內涵也慢慢地變味。原本是個貶義詞,卻被媒體包裝成了一個淘氣調皮的可愛形象,潛移默化地支持著公眾放縱任性的狂歡。

第三,是制度的缺失。以上兩點是中國公民社會不成熟的原因,而一個成熟的社會契約制度必然要建立在成熟的公民社會之上。中國的各方面制度還不完善,對權力的監督制約比較缺失。在這種環境下,擁有絕對自由的權力自然會變得任性起來。由于制度的缺失導致的特權階級的任性很大程度上推動了群眾的社會任性。現如今很大部分的社會非理性任性是對特權階級任性的強力反彈,是用非理性對抗非理性的表現。

最后一個原因是社會中個人的自我意識膨脹。中國歷史上長久以來“存天理,滅人欲”,過高的道德要求導致人性被長久壓抑。新中國成立以后,強調集體大于個體。改革開放后,西方的各種思潮涌入。在西方沒落的存在主義,似乎在中國又找到了理想的溫床:一個被壓抑已久,而又沒有存在感的社會群體。存在主義的一切主張,似乎都完美切合了這個群體的需求。存在先于意識,自我是宇宙的中心,中國人長久缺失的自我意識在這溫床之中迅速膨脹。正如上文所說,非理性的任性是將自己的主觀意志強加于客觀環境然后付諸行動。中國社會迅速崛起的自我意識,某種程度上加強了非理性任性的形成。

達利曾說:“瘋狂只能存在于藝術,若是存在于科學則為假設,而存在于現實生命則是悲劇。”我想,這句話可以稍作修改,成為“任性只能存在于藝術,若是存在于科學則為假設,而存在于現實生命則是悲劇。”藝術或許是唯一一個能夠包容任性的安全領域。在藝術創作過程中,藝術家能夠將自己的任性發揮到極致,突破所有束縛他們的約束,反對一切經驗和理性,追尋超凡的絕對自由而不會影響到他人的生活。然而,當這種非理性的任性進入到社會,則會影響到社會中其他生物的權利,最終成為災難。雖然現在大多數的任性還只是無傷大雅的小任性,但是從中國的歷史來看,這種小任性還是很有可能在特定條件下進入暴走狀態,成為瘋狂。這就需要社會工作者和知識分子的大量努力,從各方面巧妙消解。