公共領域:民國民間教育團體的生存樣態——以中華職業教育社為個案解讀

□陳夢越 樓世洲

公共領域:民國民間教育團體的生存樣態——以中華職業教育社為個案解讀

□陳夢越樓世洲

西方學者在研究近代中國社會史時,發現近代中國社會也存在著類似于西方社會的“公共領域”,但大多研究局限于政治經濟等領域,對教育領域研究不足。按照“公共領域”的研究范式,對民國時期在教育領域發揮重要作用的民間教育團體的生存樣態進行探究,以存在時間最長且一直發揮作用的中華職業教育社為個案,從其公共群體、公共結構、公共活動三方面探討其“公共性”,認清它的生存樣態,為當前的民間教育社團發展和教育改革提供思考路徑。

民國民間教育團體;公共領域;中華職業教育社;生存樣態

教育是推動社會進步的偉大的無形的手[1]。民國時期,伴隨著社會的轉型,教育經歷著從傳統向現代化的蛻變,進而又推動了社會的發展與進步。而這一時期的民間教育團體在推動教育改革與社會發展過程中,發揮了不可忽視的作用。據不完全統計,民國年間創立并先后存在過的教育社團有236個[2],絕大多數都是民間自發組織成立的,對于這些民間教育團體,現有的研究多是從其對教育近代化的貢獻著手,而忽視了其本身存在的生存樣態。本文以近代中華職業教育社為個案進行解讀,旨在加深對民國民間教育團體的認識,并為現今的教育改革提供思考路徑。

一、公共領域:一種研究范式

羅威廉、蘭金、大為·斯特朗德等學者在研究近代中國社會的諸多個案時發現,清代和民國時期存在著某些與市民社會相關聯 (但不是完全相同)的現象,他們將其稱為“公共領域”(public sphere)[3]。這是國外學者根據他們的經驗框架解釋中國歷史發展進程所得出的結論。近年來,國內的學者也關注到這一問題,并且積極地將這一分析范式運用到近代史研究的諸課題之中,得出了不同的話語體系,但也產生了較多的爭論。

有學者認為,國內史學界對于近代市民社會和公共領域問題的研究大致分為兩條路線:一是文化思辨,側重于辨析市民社會、公共領域在近代中西方之間的差異;二是商會研究,致力于近代商會組織建立和運作等問題的實證研究,這也是目前史學界研究的熱點領域。有關“市民社會”、“公共領域”等分析范式是在西方現代國家形成過程中出現的,那么它們形成的歷史背景則是西方的文化體系,如果我們以化約的心態作簡單的理論比附將無助于歷史研究的深化。在目前國內相關問題的研究中,大都注重商會或其他自治性的組織,研究點聚焦在經濟或是社會系統中的某些個案上,這樣就使得研究對象過于狹窄化,從而不能將近代市民社會、公共領域這一龐大的體系全部囊括。特別是商會研究,已然是近代史研究的熱點區域,這也就使學者忽視了其他領域,已有學者已經對這種研究趨勢提出批評,認為“不能因為對商會的研究而忽視市民社會其他環節的研究,要避免近代中國市民社會研究中可能出現的‘商會中心主義’傾向”[4],這是基于歷史發展規律所作的結論,應當引起我們的重視,特別是商會,不能只局限于經濟領域,也要注重政治、社會、文化等領域的研究,這樣才能全面地認識近代社會的全貌。通過考察近代中國民間社會的流變趨勢,我們發現,“公共領域”這一研究范式對于我們研究近代社會有著重要的啟發意義,章開沅先生曾經說道:“‘第三領域’也好,‘公共領域’也好,無非是探索這塊不算大也不算小的空間,探索在這塊空間中活動的人和事。”[5]

根據章開沅先生的思想,我們將這塊空間細化為民國民間教育團體,以近代中華職業教育社為個案,研究這一民間教育社團組織在近代社會中的生存樣態,具體從公共群體、公共結構、公共活動三個方面進行分析,以此加深我們對民間教育團體的認識,并為現今的教育改革提供路徑。

二、公共群體:社員概況

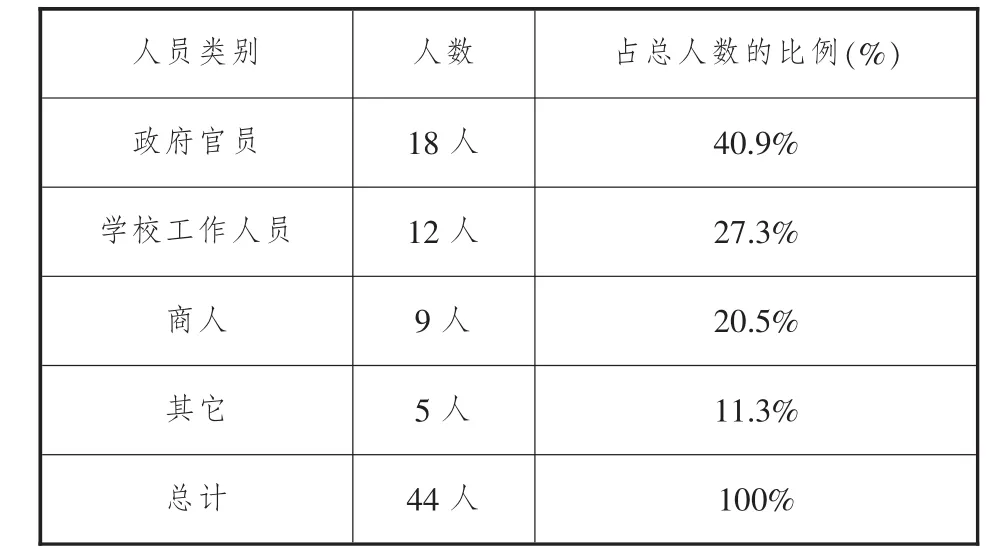

中華職業教育社作為一個民間教育團體,其建立的基本條件首先是有一群矢志于推廣職業教育、改良職業教育、改良普通教育的人員存在。這里對近代中華職業教育社的發起人及贊成人進行了具體分析,如表1[6]。

表1 近代中華職業教育社發起人員類別、人數及比例

從表中,我們可以看出政府官員人數最多,占40.9%,其次是學校工作人員或是教育工作者,占27.3%,商人占20.5%,其他為11.3%,非政府官員占比為59.1%,表明在這一群體中,非政府官員占據主體地位。

作為一個民間性的教育團體,其特征之一就是“民間性”,從其創辦群體中,我們便可以看出近代中華職業教育社的民間性質,即非政府主辦主管的機構。雖然在這一群體中存在著政府官員,但他們都對時下的教育有著很深的感觸,并且是作為教育研究者或是實踐者存在于該團體中,因而對其性質并無影響,而且在創辦群體中存在銀行行長、公司總經理、醫生、雜志社社員、大學教授等,這都是一些在思想上開明進步的群體,對于教育與社會銜接的問題,深有體會或認識。

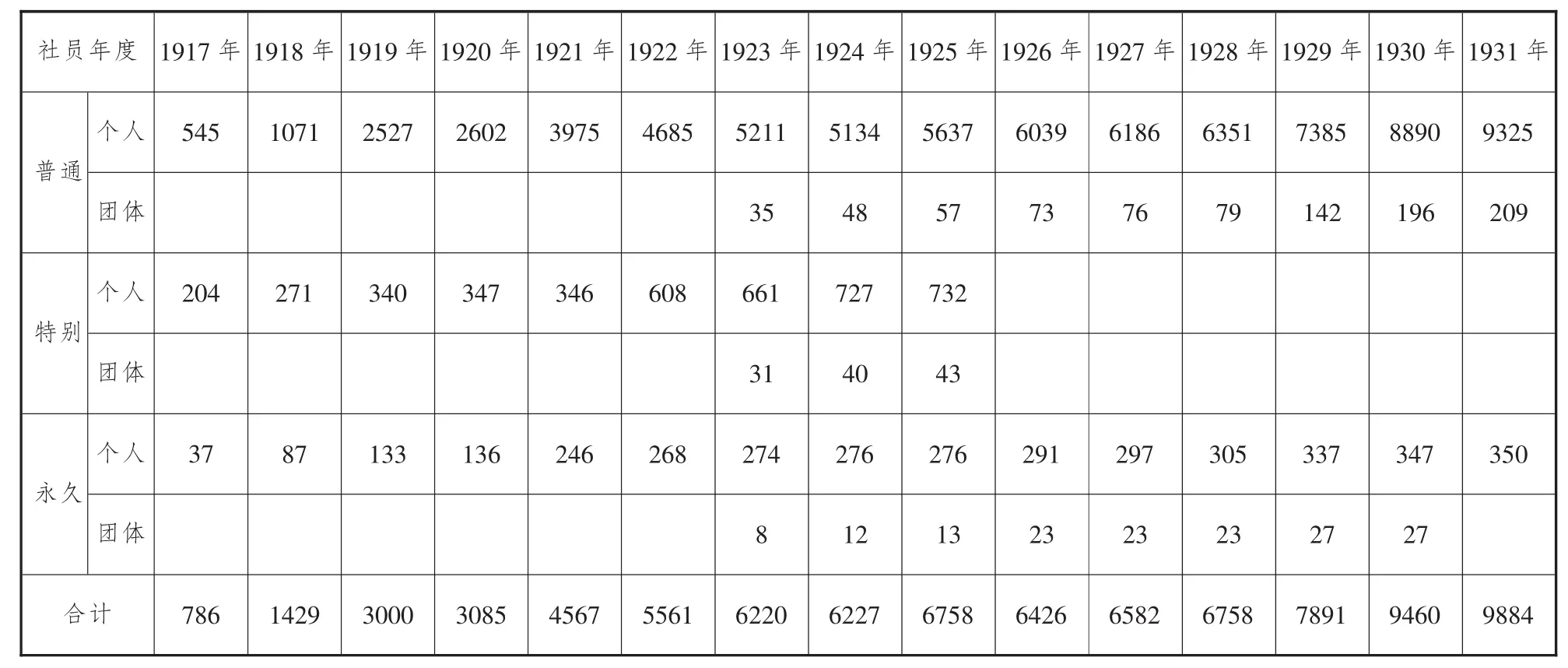

表2 中華職業教育社歷年社員統計表(二十一年十一月調制)[8]

近代中華職業教育社社員,分為普通社員、特別社員與永久社員,凡是符合辦理職業教育者、有志于研究職業教育者和熱心提倡職業教育者三項之一的,經由兩位社員以上介紹,都可以成為職教社的社員。普通社員每年交納兩元會費,特別社員每年交納二十元,并且規定“凡一次納特別捐二百元以上者,為永久特別社員;其一次納二千元以上者,并贈以永久特別社員金質徽章”,[7]據統計,中華職業教育社第一年有普通個人社員545人,特別個人社員204人,永久個人社員37人,總計人數786人,這就為中華職業教育社的活動提供了基本的資金支持,而且職教社的社員在十五年來總體上也呈增長態勢,詳見表2。

從表中,我們可以看出職教社在過去十六年間社員的人數變化情況,基本呈現增長的趨勢,而且社員不僅有個人加入,還有以團體形式加入,這就擴展了職教社社員的來源,充實了職教社的人員組成成分,也增加了職教社的力量,進而促進了職教社的發展。

公共群體的存在是構成公共空間的基本要素之一。作為一個近代職業教育領域的公共空間,必定會存在著一批如張謇、宋漢章、蔡元培、陸費逵、郭秉文、范源濂、黃炎培等關心教育、熱衷于職業教育的群體。他們是這一公共空間的創建者,也是活動的實踐者,他們積極地撰寫有關職業教育的著作或是論文,宣傳職業教育,如朱元善譯述《職業教育真義》、莊澤宣著《職業教育概論》、《職業教育》、《職業教育通論》,何清儒著《職業教育學》,黃炎培著《職業教育叢刊》等。正是有著這樣一群研究、試驗、推廣職業教育的群體存在著,近代中華職業教育社對中國職業教育的近代化發揮了重要的作用。

三、公共結構:組織架構

一個運作良好的公共團體,必定有一個較為完善的組織架構。近代中華職業教育社之所以能夠在職業教育領域發揮著“領頭羊”的作用,離不開一個較為完備的組織結構,即存在著一個合理的公共結構。

中華職業教育社在成立之時,將社分為董事部、議事部和辦事部,分別管理相應的事務。董事部董事均為名譽職,從永久社員中相互舉薦,名額定為九人,任期為四年,負責管理本社的資產,核定本社大政方針以及聘任辦事部主任人員等;議事部分為議事員和基金管理員;辦事部分為義務干事、主任、總書記、書記、庶務書記和學校主任六部分,除義務干事外,其他五部分都是分擔互助,共同協助工作。議事部的議事員由特別社員相互舉薦,任期三年,為名譽職,可連任,議事部的職權分為公舉本社主任、公舉基金管理員、審核預算決算和議決本年度辦事方針四條。辦事部設有主任和書記各一人,其余的各部分及辦事員名額,根據各項事業的興辦來選定。辦事部的主任從特別社員中選出,總書記以下的各辦事員,由主任聘任,總書記負責協助主任的工作事宜。議事部議事細則和辦事部的辦事細則都由各部自行商定之,而且對于各部的會議也做出了具體的要求。如辦事部的會議細則規定“本會議以辦事部全體及基金管理員組織之,本會議由辦事部主任召集,以辦事部主任為主席,主席因事故缺席時,總書記代理,并在書記中指定一人,做會議時的記錄,會議議決的議案,由主席簽字,交職員執行,細則有未盡事宜,得于會議時提出修正”,[9]從這簡短的辦事部會議細則中可以看出,辦事部對于會議的要求較為嚴謹周密,而且這些規定都是由辦事員在會議上共同商定出來,體現了作為一個公共團體所具有的“公共性”特征。

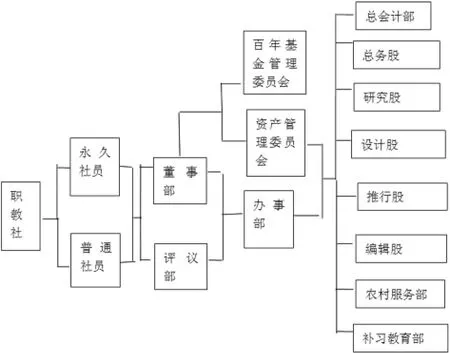

另外,職教社還設附設各種委員會,并且聘請專家擔任,有關近代中華職業教育社組織系統圖,如圖1。

圖1 中華職業教育社組織系統圖(1933年)[10]

從圖中可以看出,職教社的組織結構分為董事部、評議部和辦事部三大部分,在董事部下又細分為百年基金管理委員會和資產管理委員會,辦事部和資產管理委員會又細分為總會計部、總務股、研究股、設計股、推行股、編輯股、農村服務部和補習教育部八個委員會,這樣可以將組織的工作具體化,提高工作的效率與質量,推動職教社正常地運作。

合理的組織結構是一個社團進行運作的前提條件,一個合理完善的組織架構,能夠發揮社員的積極性,推動社團穩定的發展。近代中華職業教育社在發展過程中,以社團成員的共同吁求來建立其組織結構,其合理性在于建立適合社團實際需要的部門,其公共性在于部門的設立不是以某一人的喜好而設,而是通過舉行會議進行討論并進行議決后設立。近代中華職業教育社的合理性與公共性使得越來越多的人愿意加入社團,愿意在職業教育理論與實踐中發揮自己的力量,可以說,有一個好的公共結構是職教社不斷發展的基石。

四、公共活動:運作樣式

每一個團體在成立之后,都會進行著相關的實踐活動,這些活動是在團體成員共同努力下進行的,近代中華職業教育社在其成立之后,便著手進行有關職業教育的實踐活動,如召集會議、進行職業教育理論和實踐的研究與探討、編輯機關刊物《教育與職業》、創設職業教育理論與實踐交流的“平臺”、組織講演、宣傳職業教育理論和實踐等,具體的活動如創辦學校、開展職業教育研究、改革農業教育、試辦職業指導、舉辦展覽會、組織研究會、參與修訂“新學制”等。這些活動都是由中華職業教育社社員努力地實踐著,以期推廣職業教育、改良普通教育、改良職業教育,促進教育與社會銜接,促進社會發展。這里,對中華職業教育社的會議做一些簡要分析。

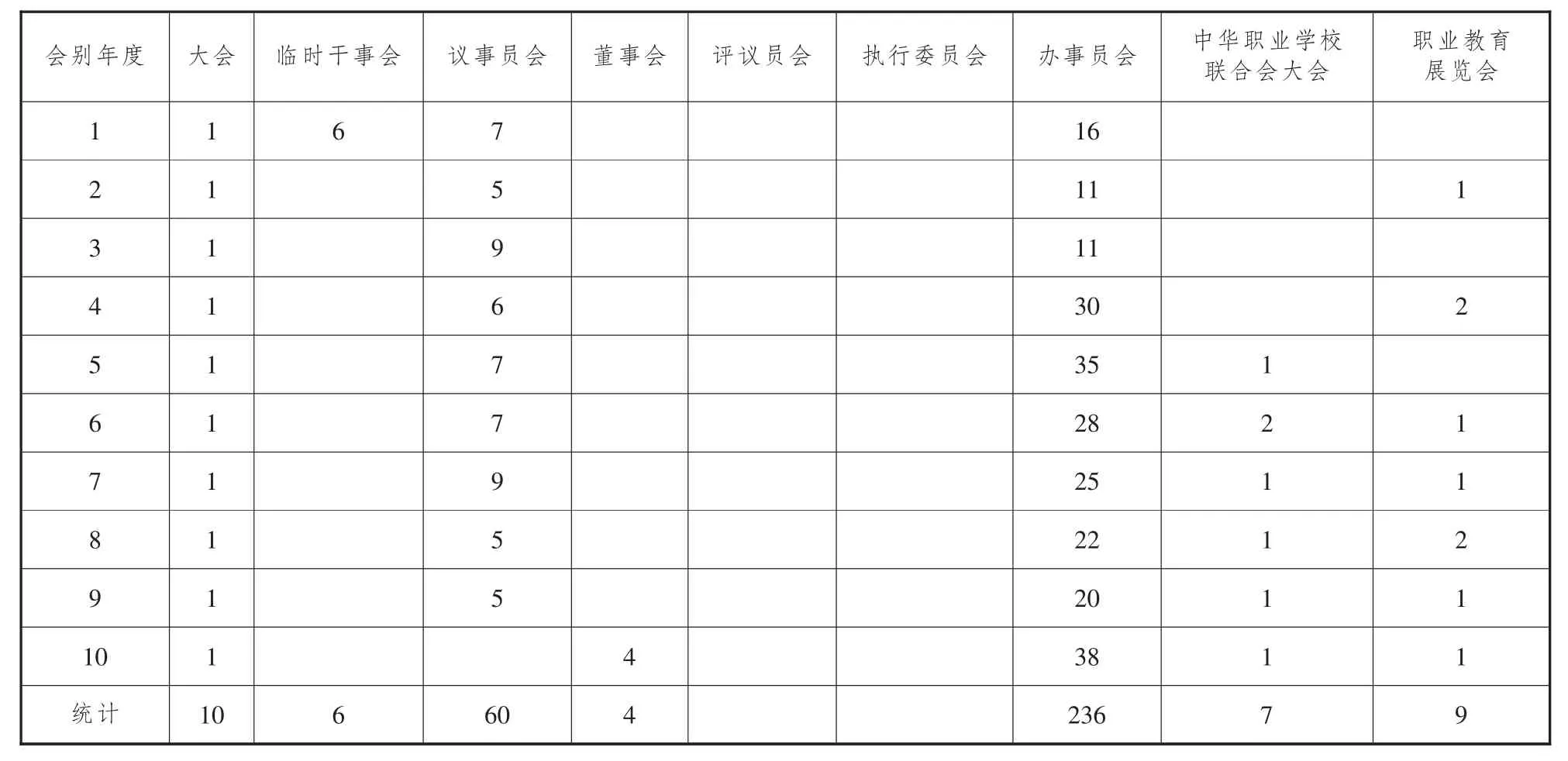

近代中華職業教育社在成立之時,便意識到“學術團體之使命,在時常聚焦討論,以謀常理之發現及實業之進展。”[11]這樣,開展會議便成為職教社的最基本的活動方式之一。職教社的章程中規定:“會集研究或通信研究,此為關于各類各項事業所以構成本社意思之總機關。”[12]對于會議的舉辦,職教社異常重視,精心籌劃,有關職教社舉辦過的會議,大致為年會、專家會議、職業學校成績品展覽會、職業學校聯合會等。這些會議的開展,為大家探討職業教育理論與實踐提供了一個廣闊的平臺,只要是有關對職業教育的看法,都可以在會議上發言,供大家商討,以此促進職業教育的發展。中華職業教育社曾對職教社成立后十年間的集會進行了統計,如表3。

表3 中華職業教育社過去十年間集會統計[13]

從表中可以看出,中華職業教育社在成立后的十年間,每年都會舉行大會,也即是年會,在所有的會議中辦事員會最多,共計236次,表明職教社對實踐活動的重視。總體看,職教社在十年中,開展的各類會議共計339次,平均每年約有34次會議,會議次數之多,說明職教社成員對于職業教育問題的關注。

職教社的第一屆年會到第六屆年會,是以“全體大會”的形式來開展職教理論與實踐的探討,而從第七屆年會開始,在“全體會議”之外又開設了“分組會議”,對職業教育領域一些具體的問題進行更為深入專門的討論,“全體會議”與“分組會議”相結合,能夠更深入更全面地探究職業教育領域的問題,得出更切實際的措施,促使職業教育發展。

會議是將社團的社員召集在一起,共同探討某一問題的平臺,它是進行思想交流與措施生成的場域。近代中華職業教育社舉辦的眾多會議,為職業教育理論與實踐的探討和研究提供了一個公共場域;同時參加會議,也是職教社成員的一項公共活動,在這樣一個公共場域——會議,進行著職業教育研究討論的公共活動,這是職教社這一公共團體的生存活動。當然,會議只是其一項公共活動,如職教社機關刊物《教育與職業》也是一項公共活動,報刊能夠為公共團體的活動提供一個 “對話場所”,《教育與職業》雜志給關注職業教育的人們提供了一個隱形的“對話空間”,只要是對職業教育有自己想法的人都可以投稿,這也是一種對職業教育的探討,同樣能夠促進職業教育理論與實踐的進步。

公共活動是一個民間團體的生存表征,活動體現的是一個團體的價值性與方向性。一個民間教育團體得以生存,就在于其活動主體的“非政府”,活動對象的“民間性”、“社會性”,近代中華職業教育社的職業教育研究與探索活動,其主體是這個社團的社員,而對象則是社會上的職業教育問題,是一群擁有共同意識的先進群體,有志于教育改革,而從事的職業教育理論和實踐的探索活動。

五、近代中華職業教育社的“公共性”

“公共性”是公共空間的一大特征,有關“公共性”的討論,吉澤氏認為其包括兩方面的內容,一是以不同立場、意見的并存為前提進行討論的場合;二是以社會一元化的共同意識、一體感為前提,謀求社會全體的利益的理念。[14]小濱正子在其《近代上海的公共性與中國》一書中認為,“中國的公共性的結構與問題點在于,它是‘以社會一元化的共同意識、一體感為前提,謀求社會全體的利益’,自發與強制是同一事物的兩個側面。在廓清近代中國公共領域的“公共性”之前,應首先了解到“公共領域”這一研究范式是西方學者在西方國家歷史文化背景中研究得出的,因而西方學者對于“公共性”更加側重于吉澤氏認為的第一條內容,而其第二條內容,則是蘭金、羅爾等在運用“公共領域”這一范式研究中國近代史中所做出的不同發現,是更加符合中國近代社會實際的。這里對近代中華職業教育社的“公共性”從吉澤氏所作的兩方面內容進行簡要分析。

近代中華職業教育社是近代中國社會中的一個民間教育社團。所謂社團,從本源上來說,是以成員間具有的某種共識為基礎形成的,存在著具有伙伴意識的共同性。[15]這種解釋符合西方學者運用“公共領域”這一研究范式對中國近代社會的闡釋,也符合吉澤氏對“公共性”的一種認識。近代中華職業教育社的成立,是由于當時教育與社會需求嚴重脫離,學生“畢業即失業”的現象十分嚴重,在黃炎培、蔡元培、張謇、穆藕初等教育界實業界的有識之士的共同吁求下而成立的。職教社章程的第一條便規定“本社成立,同人鑒于方今吾國最重要最困難問題,無過生計。根本解決,惟有溝通教育與職業。同人認此為救國家救社會唯一方法。故于本社之立,矢愿相與終始之”[16],表明當時職教社同人的根本目的是通過推廣職業教育、改良職業教育、改良普通教育來挽救國家挽救社會,這一群體有著救國救社會的共同意識,也即是他們在“職教救國”這一共同思想的主導下,來謀求全中國全體社會的利益,這也是近代中華職業教育社根本的價值取向之所在,可以說是職教社這一民間團體“公共性”的表現之一。

有關吉澤氏認為的“公共性”的另一條內容,即存在以不同立場、意見的并存為前提進行討論的場合。這一點與西方“市民社會”、“公共領域”等要素是西方現代國家形成過程中以其對立物而緩慢出現相對應的,其強調的是允許游離于國家之外的不同于國家的聲音存在,重點是在政治領域。近代中華職業教育社是一個以研究實驗推廣職業教育的學術團體和試驗機構,因而其所處的領域主要是文化教育領域,這就與西方“公共領域”的產生有著本質不同,西方的“公共領域”是伴隨著與國家對抗而逐漸形成的,而在中國的社會文化體制中,是無法孕育出這種領域的。但是,作為中國近代教育領域的 “公共領域”,可以分析其在教育領域的 “公共性”,前面我們已經對職教社的公共活動進行了具體的分析,特別是會議,它是一種以不同立場、意見的并存為前提進行討論的場合,還有《教育與職業》雜志也為持有不同的職業教育觀點或看法的人員提供了一個討論的場合。雖然這些場合只是職教社公共活動的具體形式,與吉澤氏所認為的西方的“公共性”不同,但是從公共空間的內部形態看,這種公共活動場合的存在也能體現近代中華職業教育社的“公共性”。

由此,不管近代中華職業教育社在整體上是以救國救社會的共同意識為前提,來謀求全社會的利益,還是在社團的內部存在著提供發出不同意見或思想的場合,來促進社會發展,這些都體現出近代中華職業教育社的“公共性”。

民國時期的民間教育團體,在“公共領域”這一空間內,不斷地實踐著自身的教育改革訴求,不管改革成功或是失敗,都可以從它們的生存形態中,獲取有益的東西,為當前困境重重的教育改革提供思考路徑。

當前,我國正處于社會轉型期,教育也面臨著新的問題與挑戰,在這些問題面前,教育部門已感到自己力量之不足,因而民間教育公益團體便應運而生,如21世紀教育研究院、中國教育政策研究院、長江教育研究院、中國教育三十人論壇等民間性的教育團體,這些團體不斷地研究當前的教育狀況,為當前的教育改革建言獻策,這可以看作是對民國時期民間教育團體的一種學習。因而推動當前民間教育團體的發展是推進教育改革的一項有效措施,這不僅需要民間教育團體健全自身的組織結構與運作形式,也需要國家采取有效的政策行動,改善民間教育團體發展的體制機制,以此推動民間教育團體的教育改革實踐,打破當前的教育改革困境。

[1][2]李華興.民國教育史[M].上海:上海教育出版社,1997:1.

[3]William T.Rowe,Hankow:Conflict and Community in a Chinese City,1796—189(Stanford,1989);MaryBRankin,EliteActivismandPolitical TransformationinChina:ZhejiangProvince,1865—1911(Stanford,1986);David Strand Rickshaw Beijing:City People and Politics in 1920s China(Berkeley,1990).

[4]張志東.中國學者關于近代中國市民社會問題的研究:現狀與思考[J].近代史研究,1998(2):304.

[5]轉引自劉家峰,朱英.轉型時期的社會與國家——以近代中國商會為主體的歷史透視[J].歷史研究,1998(8):190.

[6]數據來源:朱有瓛,戚名秀,錢曼倩.中國近代教育史資料匯編:教育行政機構及教育團體[M].上海:上海教育出版社,2007:450-452.

[7]朱有瓛,戚名秀,錢曼倩.中國近代教育史資料匯編:教育行政機構及教育團體[M].上海:上海教育出版社,2007:454.

[8][10]江恒源.十六年來之中華職業教育社[M].上海:中華職業教育社,1933:10-11,13.

[9]中華職業教育社.中華職業教育社章程[J].教育與職業,1917(1):3-4.

[11]楊衛明.中華職業教育社與近代中國職業教育研究[J].中國職業技術教育,2014(18):69.

[12][16]中華職業教育社.中華職業教育社章程[J].教育與職業,1917(1):1.

[13]中華職業教育社.中華職業教育社十年小史[M].上海:中華職業教育社,1927,附表四.

[14][15]小濱正子.近代上海的公共性與國家[M].上海:上海古籍出版社,2003:2,5.

責任編輯肖稱萍

陳夢越(1989-),男,湖北荊門人,浙江師范大學2013級碩士研究生,主要研究方向為中國近現代教育史、中國職業教育史;樓世洲(1957-),男,浙江義烏人,浙江師范大學副校長,教授,教育學博士,博士生導師,主要研究方向為教育史、教育經濟與管理、職業教育。

G710

A

1001-7518(2015)25-0091-06