佛祖摸摸頭

文|錢楊 編輯|季藝 攝影|黃子明 劉振祥

佛祖摸摸頭

文|錢楊 編輯|季藝 攝影|黃子明 劉振祥

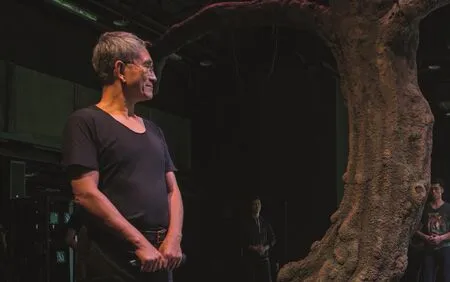

舞蹈家林懷民

他在意舞者的身體狀態(tài),也在乎他們開不開心。“有些傷在身上,有些傷在心里。”

你聽過的最好的人生建議是什么?

自在。

敦親睦鄰

7年前的一場大火,將云門租賃了16年的鐵皮屋排練場化為廢墟。鐵皮屋徹底拆掉之前的一個雨天,林懷民先生帶領(lǐng)云門所有成員,擠在廢墟中一塊尚未塌落的鐵皮屋頂下,拍了張合照,作為告別。

2015年,云門搬進(jìn)了位于臺北淡水的新家。嶄新的劇場依著一片緩緩山坡而建,立于1.5公頃的“中央”廣播電臺舊址之上。天氣好的日子,可以遠(yuǎn)眺觀音山與淡水河出海口。新劇場入口,一塊16米寬、4米高的老臺檜上,刻了4115個名字,大火后,他們總計6.6億新臺幣的捐款,幫助云門重啟。

2015年5月底的一天,林懷民帶領(lǐng)云門的舞者,大開家門,敦親睦鄰。這看起來更像一場小規(guī)模的社區(qū)聯(lián)誼。來的是轄區(qū)警察、消防隊員、巴士司機、小學(xué)老師和他們身后雀躍不已的小學(xué)生。劇場的保全、清潔阿姨也被放假一天,請進(jìn)了劇場。大家被招待著,觀看舞者排練,提前欣賞年底公演的舞作《煙》的片段。

“打開廚房給大家看材料。”一身黑衣、黑褲、黑布鞋的林懷民握著話筒對臺下說。他今年68歲,腰挺得筆直,神采奕奕。

落地窗外濃密的樹蔭將整個劇場映襯得綠瑩瑩的,舞者們伴著富于節(jié)奏的音樂,在清透的綠色光線下,踮腳跳躍。

林懷民說新劇場“要跟過去有一個聯(lián)系”。于是,火災(zāi)留下的一節(jié)鐵皮貨柜和一根H形鋼梁被搬了進(jìn)來,放在新劇場斜對面的一塊空地上。為了省錢,八里舊排練場的空間全部用這樣的巨大貨柜,搭出樓層與隔間。貨柜與鋼梁的組合被命名為“穿越”。從貨柜一頭穿出來,就能隔著淡江看到觀音山,觀音山最高峰腳下就是過去的八里排練場。林懷民常常獨自一人來這里遠(yuǎn)眺故地。

有人問,云門大火,你難道沒有哭?當(dāng)時沒有。幾個月后,他在巴塞羅那,突然想起廢墟中的面孔。那場大火燒毀一切,但奇跡般地留下了舞作《九歌》的面具。想起那些面孔,他沒能忍住眼淚,哭了三回。

“云門是在那個房子里頭成熟的,我們一定只能做更好,不然就辜負(fù)了過去的時間。”他說。

他特意請了一尊面相慈愛的土地公,安置在新家一個清凈的角落里。小小的廟門上一副對聯(lián):風(fēng)調(diào)雨順,國泰民安。誰不愛這八個字呢?他念叨著,“那是萬民的禱告。”

對臺灣社會而言,林懷民遠(yuǎn)不止一個蜚聲國際的舞蹈家,更是臺灣文化領(lǐng)袖,許多人的精神導(dǎo)師和教父。在園內(nèi)走動時,人們認(rèn)出他,都帶著敬意,親切地跟他問好,告訴他,他們喜歡這里。

他聽了高興又欣慰,“人生的事情是很難說的,你唯一擁有的真的只有當(dāng)下,你怎么知道明天要失火,變成這么大一個苦難,苦難完了以后,大家又都很開心,那就好了。”

除了來看表演外,他也很高興人們愿意來這里看海、看樹、坐著發(fā)發(fā)呆。他碰到一個人,大樹書房關(guān)了,花雨餐廳打烊了,還坐著發(fā)呆。林懷民走過去問他,說你有什么事情。那人說上次他是早上來,這次想看看這里的晚上,聽蟲子、青蛙叫,看星星出來。

“有時候很累、很煩,你看到這些人在那里,你就覺得值得。”最重要的是,“大家都開心。”

“很多人以為我們住到一個大房子,其實不是,是住到更多的任務(wù)身上來了。”他總是強調(diào),云門是社會一點一點喂養(yǎng)大的。新房子也是社會能量積累的結(jié)果。火災(zāi)后,他們從來沒有募款,但觀眾一個個把錢寄來了。“云門42年來它做了一些事情讓大家覺得可以托付。這真的是一個托付,所以這個地方我們一定要服務(wù)整個社會。”

云門將來還要面對許多困難,比如藝術(shù)劇場無一例外面對的生存問題。藝術(shù)劇團通過演出賺到錢非常罕有。“劇場是干什么的?劇場創(chuàng)造的不是白銀,劇場創(chuàng)造的是空氣。”

“我們要找這個生存的方法。是很難,可是云門也從來沒有哪一天沒有困難啊。”他站著,腰板兒筆直,“我們總是想辦法挺下去。”

看完演出,一位鄉(xiāng)親激動地站了起來,對林懷民說謝謝招待,希望云門在淡水“落地生根”。林懷民連聲道謝,對臺下深鞠一躬。

我們的夢想包括種樹

新劇場完工的頭一件要緊事是種樹。3天內(nèi),林懷民親自挑選購買了200多棵樹。“我所有的努力都在破壞這個鋼鐵跟水泥。”樹來了以后他舒服多了。

“謝謝這些樹把這個房子遮一遮,襯一襯,不然(劇場)好像很惡霸的樣子霸住這個地方。”

在一篇介紹云門新家的文章里,林懷民說,未來他們要集合不同領(lǐng)域的年輕藝術(shù)家做跨界“創(chuàng)藝”,要把這里建成淡水社區(qū)的文化中心。他希望這里既長樹,也培育人。“我們的夢想包括種樹。”他寫道。

他挑樹有清晰標(biāo)準(zhǔn),千萬不要整齊,他要歪七八扭的、枝椏多的、姿態(tài)舒展的樹。就像他看待舞者,“要有個性。”

開幕那天,一個朋友送給他一只小小的、從印度帶回來的木質(zhì)大象做禮物。他說大象聰明、敏感、溫柔,很像林懷民。可一旦發(fā)起脾氣,周圍的人都要拔腿飛奔,這也像林懷民。他聽了在一旁大笑。

2008年,林懷民帶領(lǐng)云門所有成員在火災(zāi)后的排練場拍了張合照,作為告別

在種樹這件事情上,他表現(xiàn)得像個“獨裁者“。他巨細(xì)靡遺地作著規(guī)劃,種什么樹,多少棵,甚至親自規(guī)定了每一棵樹的具體位置。

一棵種錯位置的樹惹得他怒氣沖沖,“就是我不在的時候種錯的。”為了證明他的怒火非常有道理,他堅持要帶我實地去看看,看那棵樹如何糟糕地破壞了他的整體環(huán)境設(shè)計。到了位置后,我們沒看到那棵樹,地上只留下一個大窟窿。“搬走了,搬走了。”他愣了一下,然后露出了笑容,“我抗議太久,我要去嘉獎。”

他叫《人物》記者聽口令,背對劇場走幾步,“好!—轉(zhuǎn)身。”樹木合抱的小徑盡頭,劇場墻壁上“云門”兩個字落在正中央—他得意洋洋,說被命令挪走的那棵樹,破壞的正是這個完美鏡頭。

按照他的要求,人們把3棵菩提樹從八里老排練場移植了過來。砍掉礙事的枝椏是被絕對禁止的—那會叫他心疼得發(fā)瘋,因此人們費盡周折地拖著大樹跟路上的有線電視線搏斗。從出發(fā),到被大吊車拎著放在新的泥土里,他拍了一路。他把平板電腦里的圖一張張翻給我看,“像個恐龍,嚇?biāo)赖模憧纯矗瑓柡Π伞!逼渲幸豢脴浔淮蠡馃^,他一度以為它完蛋了,結(jié)果掙扎著活了過來,拼命冒綠葉子。

移過來的還有他母親手植的梅花,林懷民為它挑選了玻璃餐廳前的好位置。“一面開花,一面落葉,花開完葉子‘嘭’就出來了。”他贊美它,“最爭氣”。80年代,他的母親在日本剪了個枝,帶回來培植。母親去世多年,這棵樹卻愈加繁茂。“過年前我媽媽的這棵梅樹大概有2000多朵花。”沒人問他怎么得到的這個數(shù)字—“不得了,你數(shù)不完的,像一片夢一樣的。”

他從花市拎回來兩株不足一公尺的雞蛋花。叫計程車時,司機說這可裝不下。一抬頭認(rèn)出是林懷民,立馬換了語氣說,好,那林老師我們來試試看。

“這些樹都很爭氣。”他挨個地表揚,開始怏怏要死,后來掙扎著活了,都是好樣的。原生的植物他也贊美,比如撐著大大的葉子的姑婆芋,剛剛爬上日光平臺、卷著紫色花朵的大鄧伯。他期待它們蔓延開來,姑婆芋遮住裸露的土地,而大鄧伯為劇場屋頂遮陰。

林懷民最喜歡一棵原本就在此地的大榕樹。它年代久遠(yuǎn),無數(shù)須根從枝干上垂下,很有氣勢。他說自己因為在這個樹下站了一會兒,“就栽下去了“—決定在此安家。他說自己尊敬它,“一棵像一百棵”。

2015年,林懷民招待民眾在云門新劇場觀看舞者排練

什么時令有什么樣的花開放,他也安排好了。“照他心里的四季時間表,該開花的開了,他就高興,沒按時開的,他就生悶氣。比如那80棵悶著不開的桂花樹,他嚷嚷著要退貨,“我才不是要他的灌木。”

6月8號他要帶舞團去俄羅斯演出。他指著一株不知名字的花樹,說期待走之前,“那個白的要給我開”。

他要樹和草都自然生長。看到工人鋤草,他急吼吼跑過去阻撓,說不要鋤,“就讓它長長看嘛,就讓它長長看。”

他在劇院外的某個墻角插了一根菩提枝,幾根木頭拐杖似的圍架著它。因為他覺得,應(yīng)該有個樹,云門跟著它一年年長大。

現(xiàn)在,林懷民有點為兩個月后的臺風(fēng)季焦慮。他說,這些樹和花都必須很用功地長才能活。他憂心忡忡,“希望它們臺風(fēng)的時候撐得住。”

你最懷念哪個年代?

當(dāng)下吧,當(dāng)下是最好的。

你最希望看到這個世界/國家的一點改變?

人人說想說的話,做想做的事。

為沒有機會上劇院的人演出

1973年,林懷民以“云門”作為舞團名稱。名字取自古籍:“黃帝時,大容作云門”。相傳“云門”存在于5000年前的黃帝時代,是中國最古老的舞蹈,舞容舞步均已失傳。林懷民帶領(lǐng)的“云門”是臺灣第一個職業(yè)舞團,也是華語世界第一個當(dāng)代舞團。

年輕時,林懷民就有這樣的想法:事情順,是佛祖保佑;不順,則是理所當(dāng)然,“誰又順了?”他反問。如果有人贊美他創(chuàng)造出了好的作品,他會說,“都是佛祖保佑。”唯一能做的就是勤奮。“要非常勤奮、勤奮、勤奮,”他說,“有一天佛祖摸摸我們的頭,說‘乖,你做得很好’,就那么一剎那讓你順了。”

62歲時,林懷民獲頒歐洲舞動國際舞蹈大賽“終身成就獎”,評審團贊譽他是“創(chuàng)新舞蹈的先驅(qū)”。這意味著林懷民與喬治·巴蘭欽、威廉·弗塞這些20世紀(jì)的編舞大師,并肩而立。66歲時,他獲頒美國舞蹈節(jié)“終身成就獎”,這個獎項表明林懷民進(jìn)入了國際現(xiàn)代舞領(lǐng)域的“終極名人堂”,頒獎詞說,“他輝煌的作品不斷突破藩籬,重新界定舞蹈藝術(shù)。”

歐洲舞蹈雜志刊文贊譽林懷民和他的云門舞集,“這項亞洲舞蹈進(jìn)化的重要性,絕不亞于威廉·弗賽的法蘭克福芭蕾舞團對歐洲古典芭蕾的影響。”

1973年,21歲的林懷民創(chuàng)辦云門時,他希望它不僅僅是一個藝術(shù)團體,“我是希望這個舞團跟社會能夠有一個聯(lián)系。”

他反對將云門劇場視為他個人作品的博物館,“沒有意義。”他說,“我走了以后。說不定我的作品都沒有了,蒸發(fā)了。但不要緊,可是這個能量要一直延續(xù)下去。”

他時時不忘強調(diào),云門的存在來自臺灣社會的支持,因此要反哺社會。

林懷民相信,經(jīng)濟上永遠(yuǎn)做不到平權(quán),但文化上可以。他提醒一代又一代的舞者:“云門的初心不是賺錢,是為沒有機會上劇院的人演出。”

現(xiàn)代舞走出劇場到戶外公演,是林懷民“文化平權(quán)”愿景的實踐。1977年,云門做了第一場戶外免費演出。1996年開始,在企業(yè)的贊助下,云門每年全島幾個城市戶外公演,為各地鄉(xiāng)親演出,成為臺灣社會每年盛事。

對林懷民來說,這是非做不可的事。他說,如果把戶外公演抽掉,他會“立刻生病進(jìn)醫(yī)院”,喪失全部斗志。

最難忘的經(jīng)驗是云門舞集創(chuàng)立40周年時,在臺東池上的演出。他們在梯田上架出5000個座位,池上的鄉(xiāng)親,扶老攜幼,都來了。烈烈艷陽、變幻不定的云、不打招呼就潑下來的大雨,都成了天然布景,而舞者在稻田里演出。

有人問林懷民,你為農(nóng)民、工人、小販做表演,可他們看得懂現(xiàn)代舞嗎?

“曾經(jīng)有一個大娘跟我說,林老師,我統(tǒng)統(tǒng)看不懂,可是我好感動哦。孔子說‘游于藝’,這里面是身體的感官帶動精神的享受。到劇院是‘稍息’,不是‘立正’,畢竟這不是一場考試。”

每當(dāng)大場面戶外公演演完,數(shù)萬觀眾安全散去,他都發(fā)自內(nèi)心地感激佛祖。回到家,他會喝一杯—一定要烈酒,是收驚。“戶外演出是很緊張的,一旦下雨,大家都跑起來怎么辦?這種事情從來都沒有發(fā)生,謝天謝地。”

6月初的下午,海上霧氣升騰,似乎即將有一場大雨。林懷民把舞者帶到寬闊的日光平臺練舞。希望他們在出國演出前,再熟悉一下動作。他挨個提醒他們,動作不要做足,千萬不能受傷。

舞者持長桿,重重敲擊地面,引得游人矚目,大家紛紛聚攏過來。林懷民正對著舞者,而舞者背對著大海,就這么跳著。

不知道什么時候,音樂停下來,舞蹈結(jié)束了。舞者們在動作結(jié)束的地方停住,或坐或站著平復(fù)呼吸。沒有人說話,林懷民也不吭聲地看著大海。

過了好一會兒,他喊一個遠(yuǎn)處的舞者的名字,叫他不要坐在平臺邊緣。“你給我下來,我怕。”又叮囑離他最近的一個舞者,叫他明天去見醫(yī)生。這個年輕男孩因為練舞,胯受了傷。

談起舞者,他變得很溫柔。他在意舞者的身體狀態(tài),也在乎他們開不開心。“有些傷在身上,有些傷在心里。”他悄悄地對《人物》記者說,“演出完大家都鼓掌,但如果他們不開心,又有什么用呢。”他招呼大家坐下來,“都坐下來,看看海。”他自言自語,“看看海什么都好了。”

云門舞集在臺東池上演出

有時候很累、很煩,你看到這些人在那里,你就覺得值得。