美國文理學院經歷的三次挑戰及其回應

王靖雷++洪德

摘要:作為一類高等教育組織,美國文理學院至少經歷了三次挑戰。第一次挑戰發生于19世紀早期,表現為實用主義與德國教育體制的沖擊。第二次挑戰發生于19世紀末20世紀初,表現為美國新大學與現代中學的雙重擠壓與同化。第三次挑戰發生于20世紀末,是第二次挑戰的延續,并因生源與資助的競爭而變得更加嚴峻。對于前兩次挑戰,文理學院總體上堅守住了傳統的使命。面對第三次挑戰,他們出現了很多分化,或進行轉型,或進行合并,或堅守使命,或走向消亡,存活至今的雖然為數不多,但是大多具有鮮明的辦學特色。

關鍵詞:美國文理學院;博雅教育;挑戰與回應;院校研究

思想文化學者許紀霖曾說,“美國大學之所以世界一流,不是因為有一批高大全的綜合性大學,而是有哈佛、麻省理工、普林斯頓、斯坦福和斯沃斯莫爾這些風格迥異的學校”[1]。其中,以斯沃斯莫爾為代表的文理學院(liberal arts colleges)①正是美國高等教育多樣性的典型代表。不僅如此,文理學院還是美國高等教育的原型。1636年建立的哈佛學院便是美國第一所文理學院,并成為日后美國其他高等教育機構的先驅。自哈佛學院誕生至19世紀中葉近200年的時間里,文理學院一直在美國高等教育領域居于主導地位。[2]然圖1美國高等教育體系結構圖而,文理學院現在只是美國高等教育領域里的少數群體,已經風光不再。為何會出現這樣的現象?有哪些挑戰沖擊了美國文理學院的發展?在美國日益發達且高度分化的高等教育體系中(見圖1),文理學院作為一類四年制本科教育機構是如何應對這些挑戰的?本文擬嘗試性地回答以上問題,以深化中國對美國文理學院的認識,并為日益增多的留學美國文理學院的中國學生提供縱向的歷史信息。

一、19世紀早期的挑戰與回應

第一次挑戰于19世紀20年代日益凸顯,主要表現為實用主義的沖擊與德國教育體制的首次沖擊。實用主義的沖擊主要表現在兩方面:一是美國文理學院在致力于傳統的同時略顯實用性;二是美國文理學院的早期競爭對手表現出鮮明的實用性取向。另外,在美國早期留德歸國學者的影響下,德國教育體制開始了對美國教育長達一個世紀的挑戰。

(一)實用主義的沖擊

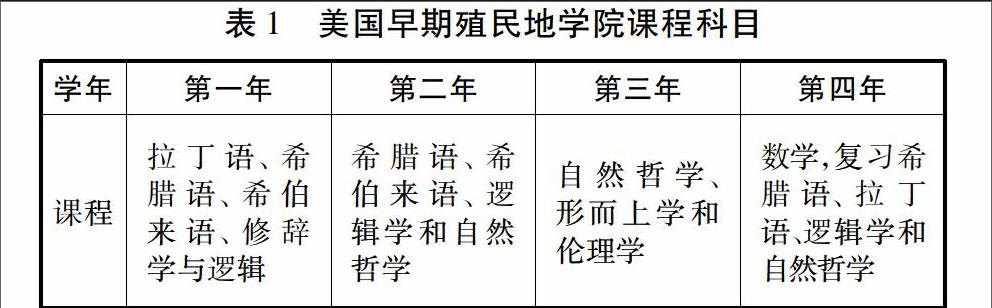

文理學院為學生提供博雅教育——一種為高級學習奠定基礎的預備性教育,課程內容主要由古典語言、亞里士多德的倫理觀、形而上學及自然哲學等具有普適性的基礎哲學理論組成(見表1)。在學院前兩年,學生主要學習古典語言課程,之后的兩年主要學習哲學、通識課程與神學。美國文理學院最初是效仿英國的學院模式建立,但反映著當時北美大陸的具體境況。正如伯頓·克拉克(Burton Clark)指出,文理學院在美國的廣泛建立是英國的學院模式與美國的特殊條件(國家的建立、宗教的熱情和民間力量)相結合的產物。[3]美國早期殖民地學院雖以博雅教育為主,但也帶有實用性色彩。國王學院(現哥倫比亞大學)在1754年成立之初宣布,學院“通過開設測量、航海、地理、歷史以及自然科學等課程……事實上,學習一切有用的知識……從而實現舒適、便利、優雅的生活”[4]。隨后,費城學院(現賓夕法尼亞大學)也宣布其教學計劃為古典文學、數學、物理、生物、現代文學以及歷史等科目的學習。殖民地時期,美國文理學院的目標與課程雖略顯實用性,但保持著小規模與有限的課程范圍。

表1美國早期殖民地學院課程科目

學年第一年第二年第三年第四年

課程拉丁語、希臘語、希伯來語、修辭學與邏輯希臘語、希伯來語、邏輯學和自然哲學自然哲學、形而上學和倫理學數學,復習希臘語、拉丁語、邏輯學和自然哲學

資料來源:王廷芳.美國高等教育史[M].福州:福建出版社,1995:2。

1776年美國獨立后,隨著大量人口涌進西部邊疆地區,新興團體如雨后春筍般出現,無論規模大小,幾乎每個團體都建立了學院,一方面表征自己的聲望,另一方面為團體成員提供學習課程,以至當時美國被稱為“學院的國度”。這些學院提供的教育也具有實用性,而不是嚴格意義上的預備性教育。進入19世紀,新的高校類型逐漸開始出現。例如,以西點軍校為代表的從事工程技術教育的學院,培養師資的師范學院,等等。值得一提的是,19世紀初美國出現了許多與文理學院平行的教育機構——學園(Academy)。學園強調應用性知識,正如當時一所學園宣稱的,他們的目的是使學生“了解生活中的真實事務并實現目標”[5]。學園雖是私立機構,但與當地、所在州密切聯系,并服務于支持者的需求。這些學園開設課程靈活,招收與學院相同年齡階段的學生,成為學院強有力的競爭對手。

(二)德國教育體制的沖擊

除了上述由實用主義帶來的各種挑戰,美國文理學院開始面臨德國教育體制長達一個世紀的挑戰。19世紀的德國,大學預備性教育的任務已轉交給中學,大學的主要活動是辯論與研究。在美國,相當于德國大學的學院仍在開設古典語言課程,提供預備性教育。一方面,公眾指責古典語言課程枯燥無味;另一方面,學院忽略實用科目也引起了學生的不滿。19世紀20年代,古典學院進行了一系列專業改革。另外,一批早期留學回國的美國學者受德國教育體制的影響,嘗試著把某些德國大學的辦學經驗融入自己所在的教育組織中,掀起了早期的課程改革浪潮。如喬治·提克納(Gorge Ticknor)設法改革哈佛學院的現代語言系,開設了一系列高級課程,供不同年級學生選修。此次改革雖然失敗,但引起了人們對學院教育目的與形式的重新思考。

·比較教育·美國文理學院經歷的三次挑戰及其回應

(三)對第一次挑戰的回應

美國文理學院對第一次挑戰的回應,集中表現于耶魯學院與《耶魯報告》。在學院教育目的與形式備受爭議的形勢下,耶魯學院成立了調查委員會,在深入研究的基礎上形成了《耶魯報告》,并于1828年公布了這份報告以此澄清立場。在美國,有高等教育史專家認為,“耶魯報告可能是自美國獨立到南北戰爭時期高等教育發展史上最有影響的文獻”[6],是重申文理學院地位的經典之作。當然,也有人認為《耶魯報告》是一份極端保守的報告。不可否認,《耶魯報告》表達了對文理學院及其課程的總體看法。報告認為,文理學院是秉承博雅教育傳統,為學生的高級教育奠定基礎的一類組織。它的教育目標不是教授任何一種專業的特別的東西,而是打下所有專業共同的基礎,因而課程學習中不包括專業科目的學習。[7][8]換句話說,文理學院的目標是對學生進行心智訓練,提高學生的各種能力,將知識存貯于心,而古典語言與文化則是心智訓練的理想工具。至于應用課程的學習,報告認為:“那些涉及具體專業的知識,只有在真實的情境中通過動手實踐才能真正領悟,否則,收效不大”。“因此,商業需要在市場中學習,機修需要在車間里學習,耕種則需要在田地里學習。”[9]總之,為了使文理學院的博雅教育合理,報告認為新形式的教育——專業知識或高級的學術教育應該移交給其他類型的院校。

耶魯學院是這個時期教育上保守主義的中心,它呼吁其他教育機構回歸古老的博雅教育傳統,并將文理學院作為理想的大學模式。在學院教育目的與形式備受爭議的19世紀早期,耶魯學院作為文理學院的倡導者,以一種強勢的姿態表達了其他學院想要或希望表達的立場。《耶魯報告》的觀點逐漸被人們所接受,并成為接下來開設古典課程的重要保障。[10]總之,這一時期美國的高等教育雖有不少變化,但文理學院仍是大學教育的主導力量,博雅教育的傳統依然處于支配地位。

二、19世紀末20世紀初的挑戰與回應

第二次挑戰發生于19世紀末20世紀初,主要表現為美國新大學與現代中學的雙重擠壓與同化。這一時期,美國高等教育呈現新的功能與結構,出現了面向產業階層、以實用科目為主的贈地學院,以及注重科學研究與研究生教育的現代大學,這實則是實用主義與德國大學體制的進一步影響。另外,美國現代中學的功能與課程范圍日益擴大,此時既非大學又非中學的文理學院,處于一種被忽視的尷尬境地。

(一)新大學的沖擊

1862年《莫雷爾法案》的頒布,促使了美國贈地學院的興起。法案規定每個州至少興建一所學院,開設實用課程,當然并不排除自然科學及古典學科。事實上,這為實用主義教育的發展提供了重要的前提條件,因為一種既包含自由學問又包含實用教育的大學機構獲得了聯邦法律的保障。正如有學者認為,《莫雷爾法案》在很大程度上確立了新的實用主義教育的特征。[11]1876年約翰·霍普金斯大學的建立,開創了美國高等教育重視科學研究與研究生教育的風氣。之后,斯坦福、芝加哥等新大學相繼出現。哈佛、耶魯、哥倫比亞等一些傳統學院,也通過發展專業教育與科學研究轉變為現代大學。應該說,此時的美國高等教育發生了變化,“一股前所未有的學術氛圍正在美國形成”[12]。雖然學院仍是這個時期的標準模式,招生比例占美國高等教育的2/3,但社會發展與知識增長似乎更需要美國新大學的出現,而此時文理學院的作用卻顯得模糊。在美國新大學的發展過程中,出現了辦學模式的爭論。有人主張將以專業與技術為導向的德國大學模式作為藍本,有人則主張保留文理學院博雅教育的傳統。如果效仿德國大學模式,美國新大學的主要活動便是科學研究與專業教育,文理學院則降為高級中學,提供大學預備教育;如果保留學院傳統,美國新大學可能將文理學院的某些預備教育與專業教育集于一身。斯坦福大學校長喬丹(David Starr Jordan)和哈佛大學校長艾略特(Charles W.Eliot)一致認為,專業教育作為大學的主要活動,是與博雅教育密切相關的。博雅教育不能獨立存在,只有通過專業學習才能彰顯博雅教育的意義。因此,二者應該是一所大學里前后相系的兩個階段。[13]

當然,有人反對這種調和的觀點,主張學院與大學的任務應該有清晰的劃分,不應該雜糅在一起。耶魯大學校長波特(Noah Porter)指出,德國古典文科中學的作用相當于美國的文理學院。正是由于古典文科中學為學生提供了預備教育,才使得德國大學保持學術自由,進而取得在當時世界上的卓越地位。大學越想保持學術自由,就越需要訓練有素的心智,而這恰好能通過學院的自由學問進行開發。糅合的做法如同縮減了一個重要的教育階段,而且會產生一個既不像學院又不像大學的組織。[14][15]從文理學院的立場出發,波特的堅持毫無疑問是正確的。然而,美國新大學的出現已是事實,通過將博雅教育與專業教育相結合,它將不斷向前發展。換句說話,美國新大學也能夠提供預備教育課程,并將其作為大學教育的基礎課程,而文理學院似乎沒有獨立存在的必要。[16]喬丹指出:“大學是這個時期的標桿,文理學院是陳舊的、過時的,那些最好的文理學院將轉型成為大學或并入大學,其他則退居中學。”[17]美國政治學家伯格斯(John William Burgess)甚至毫不客氣地說道:“對于既不能轉型成為大學,又不甘退居中學的學院,不僅無法定位,而且浪費時間與資源。”[18]

(二)現代中學的沖擊

除了來自大學的挑戰,美國文理學院還面臨來自現代中學的挑戰。正如芝加哥大學校長哈珀(William Rainey Harper)提到的,小型文理學院的未來令人堪憂。他進一步指出,現代中學對文理學院的發展構成挑戰。一方面,現代中學在公民教育中獲得重要地位,日益取得人民的信任,以至被稱為“人民的學院”。另一方面,現代中學不僅能夠開展文理學院的大部分工作,而且在某些方面,一些中學比文理學院做得更加全面。因此,哈珀認為,可能只有25%的文理學院能夠幸存下來,還有25%的文理學院可能會轉型成為大學,其他的則可能退居中學或初級學院。[19]

(三)對第二次挑戰的回應

與第一次挑戰相比,在19~20世紀交替之際,美國高等教育的功能與結構發生了顯著變化,文理學院面臨的挑戰似乎更大。然而,文理學院并沒有打算放棄博雅教育的傳統,而是做出了多方面回應。

一是認清現實,重新定位。文理學院的回應并不是退卻作罷,而是重新認識自身在美國高等教育領域中的位置。正如鮑登學院(Bowdoin College)校長海德(William DeWitt Hyde)所說:“既然大學不斷發展壯大并占據主導地位,那么我們就必須力爭第二并為之做好準備。向大學轉型是一種荒謬的、自殺性的行為,正確的辦法是帶著自尊及謙卑的態度接受現實,丟掉過去自給自足的生存方式,在‘幼兒園好比腳、大學好比頭這樣一個日益發達且高度分化的高等教育體系中尋找新的歸宿,開始新的生活。”[20]

二是美國學院聯盟(Association of American Colleges,AAC)的出現與推動。在布林茅爾學院(Bryn Mawr College)校長托馬斯(M.Carey Thomas)的倡議下,美國學院聯盟于1915年正式成立,其主要目標是以各種方式解決文理學院面臨的問題以促進美國高等教育的發展。AAC的出現與推動,著實賦予了身處挑戰中的文理學院一種清晰的使命感與認同感。學院聯盟第一次例會總結道:“盡管各種言論認為我們將走向消亡,然而這不是事實,我們依然獨立、堅定且擁有勇氣和希望。這不是結束,而是開始,我們正開始著手準備最重要的工作。”[21]在第二次例會中聯盟主席宣稱:“盡管面臨大學與中學的雙重擠壓,但我們并不畏懼,也不準備逃避。當然,我們需要積極面對而不是消極防衛。我們需要澄清學院代表的理想,并集結支撐這一理想的事實與方法。”[22]一些文理學院雖并入大學,但依舊追求自由學問,與獨立的文理學院面臨同樣的遭遇。學院聯盟為了尋求擁有共同傳統的支持者,積極吸納并入大學的文理學院,幫助其在大學各種專業教育的包圍中支撐自由學問的理想。這一舉動不僅增強了學院群體的認同感與自信心,在某種意義上,它還標志著學院成為大學群體的一部分。[23]

三是文理學院在變革中堅守。面對挑戰,文理學院作出了回應,實施了變革,但在變革中有所堅守。紐約州立大學歷史系教授萊斯利(W.Bruce Leslie)觀察到,“此時,大學雖然引領著美國高等教育的新方向,但大多數機構仍保持著學院模式,并以各自不同的方式對社會與高等教育的變化作出回應”[24]。例如,在入學與畢業上,文理學院的要求更加自由靈活,但課程結構依舊保守,學生雖然有主修、輔修、雙修、選修等多種修習方式,但所學課程仍集中在文理基礎學科。[25]應該說,在課程與教學、組織與管理、學生關注與方向上,文理學院進行了或多或少的變革,他們不僅是傳統的堅守者,還是進步的推動者。當然,任何變革都不會一帆風順,而會付出相應代價。文理學院為回應現實,增加了新的學生服務項目與課程計劃,不僅造成了一些內在問題,還陷入與其他高校的競爭之中,文理學院需要一種特殊的智慧與技巧,以尋求有效的方法來處理日益復雜的內外問題。[26]

總之,19世紀末以來,美國進入“大學時代”,大學日益受到關注,文理學院顯得黯然失色,被認為逐漸走向消亡。但他們不甘示弱,重申使命與立場,繼續堅守傳統與理想,積極建構自己的生存環境,力爭成為美國高等教育領域中一個獨特的部分。他們雖然不再居于主導地位,但是依然有所堅守地存活下來。

三、20世紀末以來的挑戰與回應

第三次挑戰開始于20世紀末,實則是第二次挑戰的延續。文理學院依然面臨大學與中學的雙重擠壓,尤其是20世紀70年代以后,美國的社會生活以職業為導向,高等職業教育受到熱捧,大學教育日益強調為學生職業生涯做準備。面對綜合性院校的專業教育與社區學院的職業課程,目標單一的文理學院似乎沒有立足之地。20世紀八九十年代,由于生源競爭與資助困難,文理學院的角色與身份日益模糊,被認為是最不堪一擊的群體。

(一)第二次挑戰的延續

二戰后,美國的高等教育再次發生顯著變化。一方面,美國聯邦政府擴大了公民受教育的機會。以1944年《退伍軍人安置法》的頒布為開端,退伍軍人像潮水一樣涌入高校。1947年,美國總統高等教育委員會在報告《為美國民主社會服務的高等教育》中指出:“每個公民,無論青少年或成年人,只要有能力,都應該被允許和鼓勵以正式或非正式形式接受并完成教育。”[27]另一方面,大學科學研究獲得聯邦政府多個公共機構的資助,資助金額不斷攀升。1940年,大學科學研究僅面向農業領域,金額為1300萬美元,由農業部分配。1950年,大學科學研究的資助來源于聯邦政府多個公共機構,如國家科學基金會、國家宇航與太空管理局,其中主要來自國家衛生研究院,支出金額達到1.5億美元。[28]許多大學更愿意把資助金投向研究生教育、新科研項目的開發。至此,文理學院所處的生存環境再次發生根本性變化。

有學者指出:“美國高等教育體系日益由大型且復雜的機構組成,呈現出大規模、中央集權的特征。文理學院卻表征為小規模的自治機構,逐漸成為少數群體,并面臨著特殊的難題。”[29]首先,知識的增長要求學校不僅研究各種分支學科,還要及時開設相應的課程。美國新大學不囿于學院的傳統模式,擁有更多自主發揮的空間以及多樣化的管理格局,積極響應社會現實需求,而文理學院則顯得遲滯,再次被認為是過時的產物。其次,大學與中學侵占原本屬于文理學院的課程領域。一方面,大學在注重研究生教育與科學研究的同時,也為學生在進入專業學習前提供預備教育課程。另一方面,中學相繼在歷史、寫作、外國語言、文學以及數學等學科開設了大學預備課程,而這些課程一般是文理學院前兩個學年的基礎課程。[30]再者,面對具有不同目的與聲望的教育機構,文理學院的目的呈現出不確定性。在大學,專業教育的主要目的是明確的,其持續不斷的反饋信息又進一步檢驗修正了這一目的。同樣地,社區學院的主要目的也是明確的,盡管其轉學課程只強調了目的的一方面。在州立大學,其職業課程的主要目的也是顯而易見的。唯獨在文理學院,其學士學位課程的主要目的不再明確。[31]于是,文理學院的身份再次受到質疑。

(二)高等職業教育的沖擊

20世紀70年代以來,美國的社會生活日益以職業為導向,高等職業教育發展迅速。

首先,各類高等教育機構大都有某種形式的職業教育。研究性大學的專業教育為學生奠定了職前準備;州立大學開設了專門的職業課程;社區學院除了為部分學生提供轉學課程,其辦學特色是為學生就業提供教學服務。

其次,社會文化中滲透著職業主義取向。學生及其家長往往以功利的態度看待大學教育,許多學生上大學并不是為了成為人格完全的人,或良好的公民,或社會中的知識分子,而是把上大學看作是就業謀生的一種工具,把工作與人身保障等同起來。學生希望通過專業教育或職業教育尋求一份滿意的工作,沒有耐心來學習基礎性的文理學科。即便文理學院苦口婆心勸導學生,告訴學生在文理學院所獲得的東西有助于他們將來在更多領域就業,但大部分學生并不相信。在1970-1971學年,畢業于文理學科領域②的學生占38%,到1994-1995學年,這一比例下降為25%。[32]在這20多年,美國高校授予了越來越多的護理、新聞、法律、經濟等專業學位,這些專業多與某些職業相對應。

再者,文理學院的博雅教育受到質疑。文理學院實施的博雅教育致力于某種普遍價值,其中隱含著一些道德假設,即“博雅教育是為了造就精英,這種精英性具體表現在審美方面、道德方面以及才智上,訓練有素的心智將是強大有力的”[33]。顯然,文理學院的博雅教育是一種精英教育,不同于當下以職業教育為代表的大眾教育。20世紀30~60年代,美國開展了多種博雅教育的試驗,結果收效不大,只有少數小型文理學院仍在繼續實施博雅教育。科學社會學家本-戴維(Joseph Ben-David)對博雅教育的生存潛能提出質疑。他認為,美國的大學教育不是少數人的大學教育,不是只為選拔出來的少數精英服務,也不應是一個選拔精英的過程。[34]哈佛大學校長柯南特(James Bryant Conant)也提出同樣質疑,認為文理學院的四年全日制教育并不適合當今美國社會其他年齡階段的不同個體,因此,文理學院在未來的發展中將會受限。[35]

(三)生源競爭與資助困難

20世紀40~70年代是美國高等教育的大發展時期,年輕人進入大學的比例從15%增到45%;本科生增長了大約5倍,研究生增長了大約9倍。60年代是學生入學率最高的年代,入學率從30%增至45%,18~21歲的適齡人口從900萬增至1500萬。[36]然而,學生是潮水般涌進州立大學,而非文理學院。州立大學為控制規模,不得不制定選擇性標準錄取學生。即便如此,大部分新生仍然傾向于進入當地的州立大學,因為其學費遠遠低于缺乏政府資助的文理學院。60年代過后,美國適齡人口開始下降。1976年美國高中畢業生人數為320萬,1993年降至250萬,減少了近22%,這使得高等教育市場的生源競爭日趨激烈。[37]

隨著美國高等教育大眾化向普及化過渡,公立院校的規模擴大,加上風險投資者的進入,文理學院的招生市場被進一步擠占,財政狀況日益堪憂。20世紀80年代以來,美國政府對高等教育的資助力度開始下降,加之金融危機與財政赤字的影響,資助力度在近年來進一步下降。大部分私立的、專注于教學的文理學院在獲得政府資助方面本來就有劣勢,在政府資助力度減弱的情況下,原有的劣勢進一步加劇。[38]在私人資助方面,文理學院募集捐助、捐款和善款的難度日益增大。一方面,文理學院面臨來自公立高校的激烈競爭,越來越多的私人捐助投向了公立高校。另一方面,公司企業把捐贈與報償相聯系,通過考核產出、結果、效率等指標來衡量捐贈是否有所值。捐資行為的商業化運作,使得注重專業教育而非通識教育、注重科研產出而非教學質量、注重量化指標而非質性闡釋的現象日益普遍。報社或雜志社更可能將捐贈投入新聞學院,醫藥公司更可能把捐贈投向醫學院,而文理學院作為一種普通教育機構,獲得社會捐贈的難度比較大。

(四)對第三次挑戰的回應

第三次挑戰是第二次挑戰的續曲,加上日益激烈的生源競爭與資助競爭,美國文理學院面臨的挑戰更加嚴峻,內部逐漸出現分化,或進行轉型,或進行合并,或堅守使命,或走向消亡。加州大學洛杉磯分校阿斯丁教授等人(Alexander W.Astin)指出:“鑒于有限的學術資源、慘淡的財政狀況以及激烈的生源競爭,文理學院面臨著消亡的危險。最主要的是,與其他機構相比,文理學院的角色與身份日益受到質疑。”[39]有人提出文理學院應適時進行變革,并認為適應未來形勢的學院需要滿足五個條件:學生擁有廣泛的參與機會;多樣性的學生群體并且要求他們在學校教育、管理、研究與公共服務方面承擔重要責任;個性豐富且多樣化的教師群體;個性化與社會化相結合的學習生活;多樣化的教學目的。[40]

然而,目標單一的文理學院很難滿足上述要求,大多不得不進行變革。一些文理學院嘗試著轉變為類似哈佛、耶魯那樣內部擁有文理學院的綜合性大學,抑或直接并入綜合性大學。他們日益把自己變成各種專業與系科的集合體,逐漸放棄堅守已久的傳統使命,使得自身無異于綜合性大學或專業學院。一些文理學院不堪實用主義與職業教育的沖擊,不斷擴大招生規模,開設大量專業課程與職業課程,儼然成為職業技術學院。不幸的是,這種趨勢已經成為威脅文理學院生存與發展的最大隱患。[41]

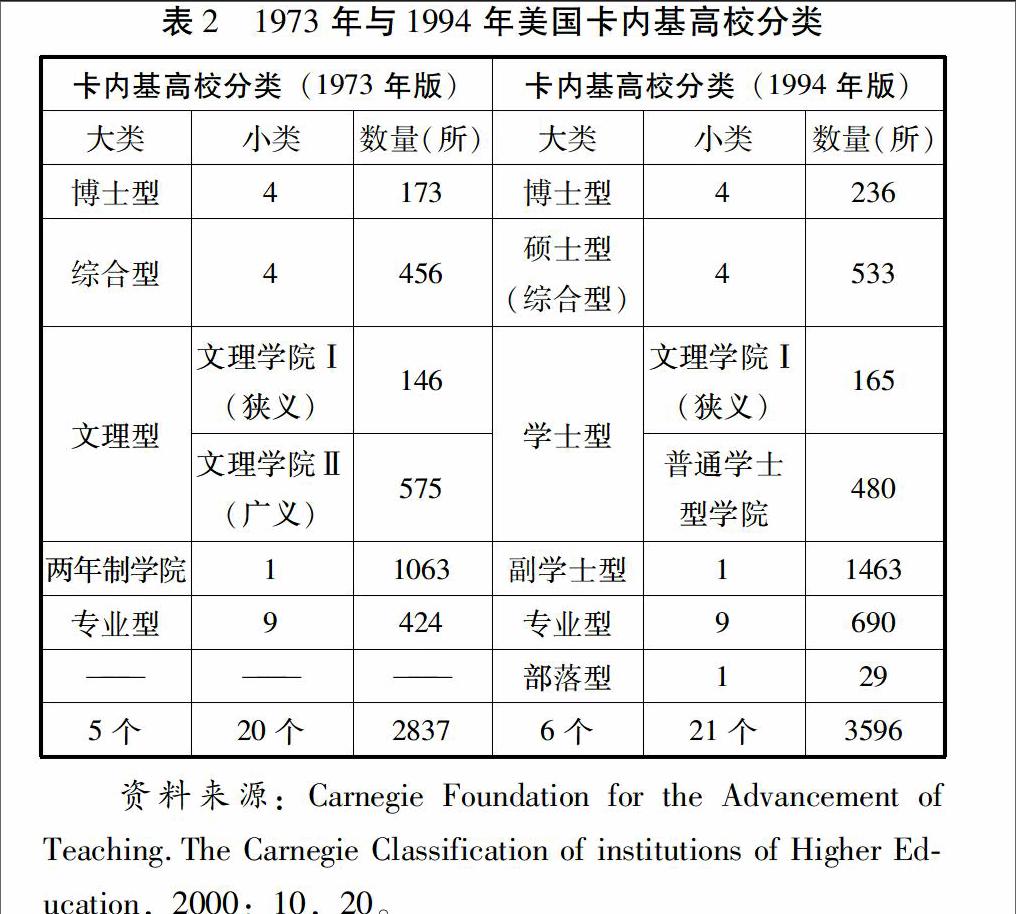

美國卡內基教學促進基金會發布的高校分類數據顯示,在1970-1976年之間,20%的文理學院進行了各種轉型,其中雖然仍有的自稱是文理學院,但早已遠離了昔日博雅教育的傳統與精神,已不再是真正意義上的文理學院。美國卡內基高校分類有關文理學院的界定可以作為另一個例證(見表2)。1973年,該基金會發布了第一版美國高校分類,將文理學院分為狹義與廣義兩類。從1994年起,該基金會發布的美國高校分類只將第一類狹義的學士型學院稱為文理學院,其他的則稱為綜合或普通學士型學院。[42]

有學者指出,美國高等教育進入大學時代后,一些文理學院堅持實施博雅教育,保有精英特色,并具有基礎性地位。[43]作來一類高等教育組織,這些堅守下來的文理學院具有鮮明的辦學特色,并突出表現為“三小”與“四大”。所謂“三小”,指的是招生規模小、教學班級小以及所處地方小。所謂“四大”,指的是人才培養目標大、學生所學跨度大、學生所受關注大以及生均資源投入大。[44]上述特色不同程度地存在于美國現有的271所文理學院,并在辦學水平較高的精英文理學院有集中的體現。這些學院也在進行各種變革以應對嚴峻的挑戰,但在變革中有很多的堅守。

四、對三次挑戰及其回應的總體評析

在過去的300多年,美國文理學院至少經歷了三次挑戰,并作出了不同的回應。由圖2可知,這三次挑戰既一脈相承又進一步深化,使得文理學院面臨的形勢越來越嚴峻。在繼承性上,第一次挑戰影響了第二次挑戰,第三次挑戰又是第二次挑戰的延續。第一次挑戰來源于美國實用主義與德國教育體制的沖擊,實用主義促使了美國贈地學院的建立,德國教育體制刺激了美國研究型大學與研究生教育的出現。如此一來,美國高等教育出現了新的結構與功能。可以說,第一次挑戰為第二次挑戰的發生預設了背景。對于新大學的出現,美國出現了有關辦學模式的爭論。爭論的結果雖是學院的博雅教育傳統得以保留,但文理學院這一實體機構似乎沒有存在的必要。除了來自新大學的壓力,文理學院還面臨來自美國現代中學的壓力。這一雙重壓力一直延續到第三次挑戰的發生,并在第三次挑戰中逐步由外部壓力轉化為文理學院的內部危機,如文理學院的教育目的、學科專業、課程設置、管理格局等,由于不合社會現實需求而備受爭議。20世紀70年代美國高等職業教育的興起、八九十年代出現的生源競爭與資助困難,進一步加劇了第三次挑戰的沖擊。在沖擊性上,三次挑戰的影響程度越來越大。這一點可以從文理學院的回應中得到證實。面對第一次挑戰,文理學院表現出堅定的立場,并占據著主導地位;在第二次挑戰中,多數文理學院雖仍然堅守使命與傳統,但其主導地位已經失去,少數文理學院開始轉型或并入大學;面臨第三次挑戰,文理學院內部出現了許多分化,逐漸成為美國高等教育領域里的少數群體。

圖2三次挑戰及其回應概況圖

對于三次挑戰,美國文理學院的回應表現出典型學院倡導→聯盟組織推動→組織內部分化的過程,堅守與變革成為整個過程的基調。耶魯學院作為美國早期9所殖民地學院之一,在第一次挑戰中表現出強勢的姿態與堅定的立場,積極為學院模式與博雅教育傳統辯護,堪稱是這一時期美國文理學院的典型代表。在第二次挑戰中,文理學院在自愿原則的基礎上建立聯盟組織,一方面通過聯盟組織開展合作研究以尋求發展,另一方面通過聯盟組織抵御外部挑戰以尋求歸屬。在第三次挑戰的沖擊下,文理學院內部開始出現分化。20世紀七八十年代,錄取率低、質量高的學院發起了一場與那些錄取率低的學院相區分的分類運動。在實用主義與職業主義的沖擊下,文理學院的分化進一步加劇,許多文理學院由于設置過多的應用型專業而被劃入普通學士型學院或多科學院。當然,各種分化都與文理學院自身在應對挑戰時所持的立場有關——或堅守,或變革,或有所堅守的變革。美國現存的文理學院雖然為數不多,但較好地保存了學院教育最初的理想與傳統,并以勝于雄辯的事實證明了自身是在堅守中變革、在變革中堅守。

總之,美國文理學院在其歷史發展進程中經歷了三次挑戰。對于前兩次挑戰,大多數文理學院守住了傳統的使命,并以堅定的立場表現出清晰的理想與目標。在第三次挑戰的沖擊下,文理學院逐漸走向分化,或進行轉型,或進行合并,或堅守使命,或走向消亡。所剩不多的那些學院仿佛宴會角落里彬彬有禮的賓客,或等待著被關注,或懷著眾人皆醉我獨醒的情懷。他們雖失去了昔日的輝煌,但是并沒有失敗,更沒有消失。他們仍然是美國高等教育領域中的一部分,雖然比例很小,但是地位獨特。因為,正如哈珀所說,劍橋和哈佛大學體現的是英國的貴族政治,柏林和萊比錫大學是德國帝國主義的代表,而在俄亥俄、密蘇里、愛荷華和南卡羅萊納等地的文理學院則體現了民主精神,是真正的美國精神代表。[45]

注釋:

①從定性方面說,文理學院主要招收傳統適齡學生,實施寄宿制,專注于本科教學,堅持博雅教育傳統,師生與生生之間關系親密、交流頻繁。從定量方面說,文理學院的招生規模多為800~1800人,一般不超過2500人;授予的學位多集中于文理學科領域,年度學士學位授予量至少占碩士以下級別學位授予量的50%,年度文理學士學位授予量至少占所有學士學位授予量的50%。(參見:Breneman D.W.Liberal Arts Colleges:Thriving,Surviving,or Endangered?[M].Washington D.C.:The Brookings Institutions,1994:12.// Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching[EB/OL].http://classifications.carnegiefoundation.org/methodology/basic.php,2014-07-14)。

②文理學科領域(liberal arts fields)包括英語語言與文學、外國語言與文學、生物科學、數學、哲學與宗教、物理科學、心理學、社會科學與歷史、視覺與表演藝術、民族與文化研究,等等(參見:Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching .The Carnegie Classification of Institutions of Higher Education,2000:12)。

參考文獻:

[1]許紀霖.高校的大辦文科運動[J].新聞周刊,2004(23):65.

[2]王春春.美國精英文理學院研究——對麥克萊斯特學院的文化人類學研究[D].武漢:華中科技大學,2009:25.

[3]Burton R.Clark.The Distinctive College:Antioch,Reed & Swarthmore[M].Livingston:Transaction Publishers,1970.

[4][8][9]Richard Hofstadter and Wilson Smith.American Higher Education:A Documentary History[M].Chicago:University of Chicago Press,1961:110,278,282.

[5]Theodore R.Sizer.The Age of the Academies[M].New York:Bureau of Publications,Teachers College,1964:5.

[6]John S.Brubacher and Willis Rudy.Higher Education in Transition[M].New York:Harper and Row,1968:103.

[7]Robert S.Schwantes.Japanese and American:A Century of Cultural Relations[M].New York:Published for the Council on Foreign Relations by Harper,1995:139.

[10][11][36][美]羅杰·蓋格.美國高等教育的十個時代[M]//[美]菲利普·G.阿特巴赫,等.21世紀的美國高等教育:社會、政治、經濟的挑戰.施曉光,蔣凱,主譯.青島:中國海洋大學出版社,2007:37,39,45.

[12]Laurence R.Veysey.The Emergence of the American University[M].Chicago:University of Chicago Press,1965:164.

[13][28]Allan O.Pfnister.The Role of the Liberal Arts College:A Historical Overview of the Debates[J].The Journal of Higher Education,1984,55(2):156,162.

[14][15]Noah Porter.The American Colleges and the American Public[M].New York:Charles Scribner,1878:386,107-108.

[16]Jurgen Herbst.The German Historical School in American Scholarship[M].New York:Cornell University Press,1965:43.

[17]Leon B.Richardson.A Study of the Liberal College[M].Hanover,N.H.:Dartmouth College,1924:15.

[18]John William Burgess.The American University:When shall It Be? Where Shall It Be? What Shall It Be?[M].New York:Columbia University Press,1934:353.

[19]William Rainey Harper.Address to the National Educational Association[C].Journal of the Proceedings and Addresses of the Thirty-ninth Annual Meeting,1900:74.

[20]William DeWitt Hyde.The Policy of the Small College[J].Educational Review,1891(2):313.

[21]William H.Crawford.The American College[M].New York:Henry Holt,1975:136-137.

[22]Association of American Colleges.The Sphere and Possibilities of the Association[C].Proceedings of the Second Annual Meeting of the Association of American Colleges,1916:27.

[23][25]Association of American Colleges.Report of the Commission on the College Curriculum[R].Association of American Colleges Bulletin,1924:153,205.

[24]W.Bruce Leslie.The Reemergence of the American College:A Multiple Case Study,1870-1920[J].Liberal Education,1976,62(2):507.

[26]Kathryn McHale.Changes and Experiments in Liberal Arts Education[M].The Thirty-First Yearbook of the National Society for the Study of Education,Bloomington:Public School Publishing Co.,1932:234.

[27]Presidents Commission on Higher Education.Higher Education for American Democracy[R].A report of the Presidents Commission on Higher Education.New York:Harper and Brothers,1947:101.

[29]Lewis B.Mayhew.The Smaller Liberal Arts College[M].New York:Center for Applied Research in Education,1962:序言.

[30][40]Morris Keeton and Conrad Hilberry.Struggle and Promise:A Future for Colleges[M].New York:McGraw-Hill,1969:264-265,2.

[31]Eric Ashby .Any Person,Any Study:An Essay on Higher Education in the United States[M].New York:McGraw-Hill,1971:15-17.

[32]National Center for Education Statistics.Digest of Education Statistics[M].Washington D.C.:U.S.Department of Education,1997:261、307、311、313、315.

[33][34]Joseph Ben-David.American Higher Education:Directions Old and New[M].New York:McGraw-Hill,1972:66,66.

[35]James Bryant Conant.The American College:How It Grew[M].Cambridge:Harvard University Press,1945:53.

[37]Michael S.McPherson,Morton Owen Schapiro.The Future Economic Challenge for the Liberal Arts Colleges[J].Daedalus,1999,128(1):47.

[38][43]雷洪德.美國文理學院:變革中的精英高校[J].高等教育研究,2013,34(10):93,89-95.

[39]Alexander W.Astin.and Calvin B.T.Lee.The Invisible Colleges:A Profiles of Small Private Colleges[M].New York:McGraw-Hill,1972:4.

[41]Earl J.McGrath and Charles H.Russell.Are Liberal Arts Colleges Becoming Professional Schools?[M].New York:Bureau of Publications,Teachers College,Columbia University,1958:8.

[42]Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching[EB/OL].[2014-07-14].http://classifications.carnegiefoundation.org/methodology/basic.php.

[44]雷洪德.小學院中的大教育——美國文理學院的辦學特色分析[J].高等教育研究,2014,35(7):94-102.

[45]王廷芳.美國高等教育史[M].福州:福建出版社,1995:7.

(責任編輯陳志萍)