邊鋒

編者按:2005年3月14日在北京三恒美術館舉辦了由子仁任學術主持的“邊鋒—乙未徐嵐畫展”,在展覽前的半年中,徐嵐與子仁就前者的近作先后進行了多次對話,討論了很多有關問題,現經整理后摘錄部分內容刊發。

一

徐嵐(以下簡稱“徐”):咱們認識那么多年,你比較了解我,從我1986、1987年嘗試的那些東西到現在,實際上你都了解。以前我更注重敘述自己的內心,我想造的一種東西。從1987年開始造的那棵樹,到后來造的一朵花和魚……這些你都看過。直到2013年,當我從廣西旅行回來以后,突然間發現自己以前好像都是在夜里做夢,那時開始意識到天好像要亮了,我得過一個白天的生活了。

子仁(以下簡稱“子”):前一段時間看到你最近這一系列作品,第一個反應就是如果你僅僅是因為有一個設想,就像幾十年來所流行的創作觀念那樣——先驗式的確定一個題材,然后去找到一個景象,想辦法把它給弄成一張畫,那就不對了。而這曾經是現行的美術體制很強制性的思路,可它基本上不是藝術家的思路。藝術家的思路是在我們的人生流程中,不斷地為了怎么樣表達、怎么樣去把握自身,在這個過程中藝術家一直想弄清楚一些問題,便不斷地去尋找他覺得有趣的東西。而有趣的不過是跟自己內心相對應的東西,對于藝術家來說又是他能把握的,或者說能改造成自己能把握住的。你這兩年中畫的這批寫生以及在此基礎上創作出來的大約四類作品,給我的感覺是你開始找到有趣的東西了。

二

子:你為什么把叫它“殘山”?

徐:實際上一開始我并沒有這個目標,而是從2013年在廣西、2014年在浙江富春江流域的寫生過程中,畫多了以后它才映入了眼簾。從我的速寫本來看一開始它也不是很多,后來畫畫就發現這種殘山特別多,我們在廣西寫生時一路上看見到處都是,或者是挖山取土取石,或者是劈山開路,我都記錄下來。當時也沒有考慮到審美上的問題,只是說畫出來的畫最起碼可以作為一個現實的記錄,后來才慢慢地去記錄它各種各樣的形態,逐漸它就形成了一個符號——這個符號不是我造的,而是現實中有的。

子:你覺得它和你以前畫的東西有所不同?

徐:以前我更注重內心的一種獨白,有時好像西方某種現代主義的觀點、表現主義的情緒,想通過一棵樹的符號表現一種形而上的情景。但是現在我發現自己開始進入日常的生活中,這種轉變首先就是從那批寫生開始。我覺得,未來我畫的可能都是自己生活中及周邊的東西,而不是再去造一個什么符號。

當時寫生其實有很多符號已經不好代表,有些是我很仔細的省略過,像高鐵之類的,因為是寫生,剛開始有什么實物、現象我就直接畫,但后來才開始做減法,逐漸排除了很多東西,留下了兩個現實符號:一個是殘山、劈掉的山;一個是藍皮屋,它的應用性是絕對多的,不僅僅用來圍房子。

現在你所看到的有不少作品,是我把寫生部分的山加進去,而且有些成為了一種樣式,如這種開發挖山的“盆式”;另一種思路是改造古代一些畫家的經典作品,像趙孟頫、黃公望、八大等。這是我第一次畫《鵲華秋色》,兩個山都是“生劈”出來的,其他的還有《富春山居圖》。

我有很多的素材資料,想把它融到這樣一種傳統的意境里面。有時候,像這種東西在探討審美性的時候,它雖然殘破,但是我覺得它依然具備有某種“殘忍的詩意”在其中。

子:我覺得你這個表述很好,“殘忍的詩意”。從你的敘述來看,表明你具備善于選擇、歸納和運用符號的能力,這是你比較突出的一個強項,或者說是比較善于駕馭的一種方式。那么,從你現有的作品來看,寫生的作品以及用你的話說“重新改裝的東西”,在畫法上有多種不同的因素,而筆墨的錘煉毫無疑問是必要的。

徐:實際上我也覺得對于畫法上的探索還沒有真正啟動,比如哪種皴法更好地體現這樣的東西或許還需要更多嘗試。

子:我覺得你將來還可以試著畫“殘石頭”——整座山劈得只剩下里面的幾塊巨石, 赭石色的。這幾年我畫石頭的時候偶爾也想過這個題材,我覺得這個題材你應該畫,跟你這個“殘山”相關,這么大的山體,最后剩那么幾塊山石,就像人的骨架一樣剩下幾塊骨頭在那里。

徐:已經解體了的那種。

子:你可以試一試,是不是能畫好尚不清楚,因為它幾乎沒有參照物,就像畫幾塊方磚一樣。

徐:這從表現上來講,它真的是要一氣呵成。

子:還不僅如此……

三

子:你曾經談到所畫的“藍皮屋”內含著一種“臨時性”的意味,我理解是今天弊端的一種表現。

徐:我覺得這塊“藍色的皮”真的能反映當下某種社會性,我給它取了一個名詞叫“臨時功利主義”,不是功能主義,也不是現實主義,就是完全功利化的。人們可能就為了一個突然要上馬的項目,比如要造紙,但是沒有廠房,為了建這個廠房就搭建這種臨時的藍皮鐵棚,接著馬上生產,也不管未來的水怎么樣,便把污水排到富春江里面。可以去富春江周邊看看到處都是,很直接的。這種臨時性的功利主義的東西扎根在當下我們的心中,這個很恐怖!

子:其實,通過別的符號也能表現這一點,而能夠表現臨時性的符號太多了,但“藍皮屋”是你中意的、所選擇的,首先它是符號的選擇,也是對這個時代文化片斷的選擇,又是視覺上的選擇,不管它是審美的、還是審丑的,這些因素相應的都來了。你怎么就確定了這個符號性的現象呢?

徐:其實對于“藍皮屋”,我不是持單一批判態度,只是表現這種現象,它肯定有好的一面,要不然大家怎么會用它呢?但是它反映出另外一個社會現象,當下的一種功利心理,由此引發我對于現象、文化、環境的思考。還有,另外一種是從審美層面上考慮。藍皮、紅皮,就和殘山、高鐵等等一樣,這類中國當下特有的東西很多,我之所以選擇藍色,實際上是考量過、也實驗過,是希望它依然能保持“殘忍的詩意”。它有殘忍性——這個山破成這樣,但好像還挺好看的,有某種審美性的存在感,孤零零的。其實那個山已經破完了,可是這種孤荒恰恰又是中國文化里面追求的某種境界,很枯、很荒涼的那種境地。對我來講,它也是一種形態,而這種形態有時又更加傾向于一種隱性的、道家的一種思想。endprint

子:這些年你一直都比較強調道家的思想,并將其中的一些因素用于藝術的嘗試,你受這種影響好像很深。

徐:是的。我從走黃河到走富春江,都是因為一個“水”的概念。在旅途中我看到只要有開山就少不了這種藍皮屋,一般人不大注意它,沒有特別的反應,但是我畫完以后反而會特別在意。之后我在各地機場都看到它真是太多了,占去地面屋頂的一半。

子:對!飛機在北京首都國際機場降落的時候,我們能看到那些五顏六色的大棚。

徐:人在這種很浮躁的心態下,更多的在一種臨時性的區域當中,他不會去想建這個東西要考慮多少年以后的事,不會去想做這樣一個事情未來要怎樣,沒有長的規劃,都是想賺錢,他只想一年、兩年的事而已。但是,在傳統文化中具備這些東西,包括風水的講究。我跟桐廬偶遇的一位縣委書記聊天,他也跟我講了很多政府和政策的問題,政策基本就是趨利,各種開發里面政府可以拿到一半以上的利益。

子:這就是中國,這就是今天的中國。

徐:所以就形成那樣的東西,包括這種藍鐵皮的東西……它到底意味著什么?過去我也沒想那么多,前一段我才開始想這樣一個問題,為什么有這樣一個符號性現象的呈現?現在這種東西為什么特別多?它能不能去反映某種社會現實?

子:關于“藍皮屋”,從你的作品來看,有兩類形態:一類是直接寫生的結果;一類是在山水畫里嵌入藍皮屋符號的結果。進一步的想法是什么?

徐:我準備改畫一張《富春山居圖》和一幅《鵲華秋色圖》。像這幅草圖,基本構想就是以《富春山居圖》為基礎,但是上面有劈掉很多山的形態,也有藍皮屋。我寫生畫過很多類型的山的形態,所以想通過這些形態重新去構造一個現代版的。實際上對它的重新結構或者重新解讀都在這次展覽的畫里已經呈現了。

子:圖的結構大體是那個結構,但所畫就你所見所聞的,用你掌握的筆墨語言表現出來。

徐:是的,其中有些臆造的東西,但是藍皮屋、殘山這些符號不是我造的,是現在這個時代才有的,只不過我用筆墨的方式“寫”出來而已。

子:之前聽你說過,在深圳“置換——界內界外2014當代藝術邀請展”上,你有一件參展作品也使用了藍皮屋的元素。

徐:是的。當時我搭了一個屋子,里面展一件作品,主要部分實際上就是那塊藍色鐵皮,那是一個概念的東西,更多的是在談觀念。就在那個展上,我給它取了一個概念“臨時功利主義”,因為它的取向是臨時性的,作品的名稱叫《臨時富春山居圖》。

子:這個選擇很能體現你個人的判斷,你對今天這種時代性的社會、文化、環境的判斷。言下之意,如果你選擇這樣的藍皮,它是一個視覺因素,但它相應的又會有一個環境因素,它會受周圍環境的影響。我們能否進一步擴展一下:你的選擇有沒有更深層次的東西,比如說除了它的臨時性,還有沒有更深的什么問題。我聽你說了幾次,都在強調它的臨時性、功利性,但還可以深入挖掘更深刻的思想因素,就是你作為藝術家那種思想的深度。

徐:我要看到,這個社會到底是怎么樣的。

子:其實我想追問的是在你的畫中,有沒有可能把語言與內在的思想融為一體來考慮實踐的具體化。對于你,我想強調得更多的是內在的思想,思想的深度,同時,它還要化作語言表現出來,你還能不能有更深入的東西?比如說語言的豐富性?說一句可能越俎代庖的話,你的藍皮屋只能這樣畫嗎?只能用界畫的方式嗎?你有沒有本領用更多的語言表現藍皮屋這樣的符號?符號是穩定的,但是語言是多樣化的。任何一種題材、語言,不同的人、不同的手段,可以表示出不同的形態。

四

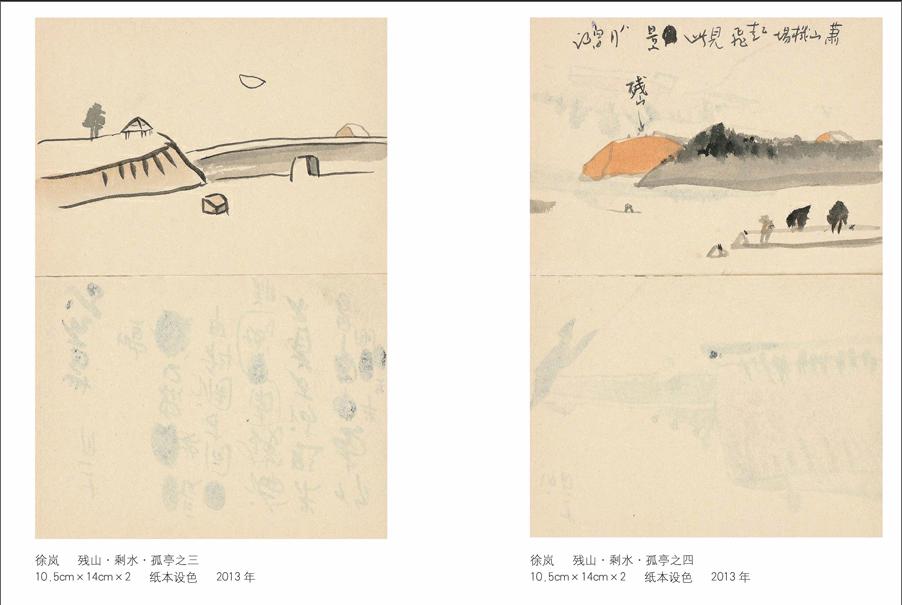

子:對于你這批寫生,我印象最深的是你在廣西畫的那個本子上的作品,特別是封二那幅。

徐:那個是在隆安現場寫生的。

子:從富春江回來的那批寫生也很好,特別是那個小本子里的東西。但最近你在元書紙上重新畫的一批就有一個問題,它顯得沒有那么生動有力了,以至于看得我有點失望,所以現在還不是你拿出大尺幅作品的時候。

徐:你說的是對的。在畫室里重畫,會讓我不自覺地想,我怎么玩筆墨,又去想怎么弄得更散一些,這就摻雜了許多不單純的念頭。

子:其間的差別很明顯。你的田園風景寫生,包括那些有人物的,感受很新鮮,里面基本上沒有什么太程式化的東西;重畫以后,程式化的東西就特別多。

徐:沒有那么生動、多樣了。

子:作為語言成熟的產物,程式化是必要的,也是很好的,但不應該是刻意模式化的產物,尤其不應該泛濫。在這個過程中需要錘煉,而不是僅僅停留在一些符號上。你上大學的時候符號就玩過了,像你之前創作的投影的樹。

徐:廣西那次寫生,其實一開始是盲目,沒有目的,什么都畫。寫來寫去跑入我們眼簾的東西很多,那兩個東西(即,殘山和藍皮屋)就撞到我眼中了。這些東西太多了,多了就有一種意識,會先畫了,畫多了以后突然發現它還是能產生某種對應的符號——我對那種特意的、樣式的符號,或者它所傳達的信息是特別敏感的。像這種藍皮小屋子就會突然間令我感興趣,盡管它隨處可見。對我來講,之前寫生里給人印象最深的就是這兩種東西。

子:富春江回來后,你用重新改造《富春山居圖》的形式吸納了自己寫生中發現的東西。這種手法以前并不少,西方從進入現代主義時期之后就出現了很多,中國古代其實也有,只不過那時候不叫“改造”,而叫“仿”,“仿”的過程就把自己的意思融進去,所謂“出以己意”。當然,古時候它還是在一個連貫的文化流程中,畫法的發展,以至于整個眼界和心界都在一個連貫的流程中。所以古代那些仿、摹的東西不太能讓人感覺到像你這種內在斷裂的表現。你的這組作品這次展覽雖然沒有拿出來,但我仍然要肯定:第一,能看出你對它的思考過程,第二,也能看出你的語言錘煉過程。這是有意思的,也是有意義的。在運用符號上,那種新興的藍,是你發現了神州大地上的變化——全天下的畫家都去寫生,卻沒有幾個人注意到,人人崇山峻嶺,人人煙雨樓閣,這哪是寫生?既沒有生機勃勃的生動性,也沒有看到蒼茫大地的變化和變動。那些畫家一說寫生,就像背書似的又講什么“天人合一”之類,畫出的都是完美無比的山水!他們不知道,哪里有什么完美的自然山水,即使珠穆朗瑪峰也是人文景觀了,更何況眼前天天都闖進我們眼中的山川早已變樣。說白了還是只懂背書,一種普遍的平庸在作祟。現在,你把這個符號給呈現出來,突然間把我們帶入了一個極具沖突的境地:現實與理想的沖突。殘山,這個現實性的山,轉變成觀念性的山,再轉變成觀念性的符號。觀念性要有相對穩定的符號,它的觀念才能不斷地供人們傳遞和交流。你筆下的殘山就像你所說具有“殘忍的詩意”,這是一個可貴的特點。看著你這些畫,盡管讓人覺得現實是這樣的糟糕,又讓我們覺得江山如畫,還有一種詩意在里面,這有點殘忍。endprint

徐:我很清楚,這就是我要認知的東西。

子:這就很不容易,應該說很難,你把握住了中國畫特有的優雅,也是中國文化的優雅。

徐:你給我提這一點非常重要。另外,你怎么看現代?

子:談現代就是在談歷史,你不覺得嗎?今天有句話是人人可以修史,其潛臺詞是人人,是對人人的尊重,人人都有權利對歷史發表自己的看法。作為一個觀念,這本身就是標準。如果反過來,用一種很符合標準所要求的那種標準程序,就是今天必須尊重人人,這就是今天歷史的標準。我們就開始有了歷史、有了批評,有了一切今天的事情。但是人人的標尺是不一樣的,有的篩網很大,有些很小,這就涉及歷史標準的維度,里面的經緯,以及經緯的質量。今天我們絕對不能抹煞個人的價值,但是從大的歷史眼光來看,一個人及其作為,一定要在社會化的前提下,人們才可以對他進行解讀,這樣他所有的一切痕跡,哪怕是隨手寫的字條,才會成為各種有意義的史料,否則都不會成為歷史眷顧的對象。這也很殘酷,個人的尊嚴在歷史面前有時候就會喪失掉,這跟人類的歷史意識里面本身的結構有關。歷史不是曾經發生過的事情,而是對以往發生的事件所得到的認識,并且記錄下來,這個被記載的東西我們叫它歷史。它就像一個篩,它會把很多人、事、物、跡,一切的東西進行篩選、淘洗,沒有被它的篩網留下的就不是歷史,而它的篩網構成就是歷史的標準。在藝術上關于標準的討論,有爭論,沒結論,但是要我說,還是有的。沒有標準的盲動的事情是不可能成為社會化行為的,更不要說它能成為文化行為,只要成,它一定有標準。比如說美國的大片為什么能大賣?就是因為它符合了人們內心的追求、那種文化向往,人們就愿意去看,看了以后人們得“趣”。趣者“驅”也,是它跑過來,本質上又是因為“我的需要”,所以是它“驅”來,然后能得到所謂極大的滿足,我們說“這有趣”。以此觀之,明清尚趣、尚變,也是這個道理。那么,今天不也如此嗎?對于你的畫,我作為一個個體,會用自己的篩來選擇你。就像我之前所說,你那幅在廣西隆安寫生的懸崖,讓我感受到了生機、活力,特別有生氣,這就是你的那幾筆筆墨語言的內涵——至于你有什么內涵,我不管了。正如小朋友拿筆涂鴉,他開心,內涵就是開心。有一次陸玄和小朋友說:“爸爸,我畫龍卷風。”他就一圈一圈快速地涂,你可以說他畫的根本不是龍卷風,但是我覺得更本質的是他開心。不知道他從哪里得到了一個龍卷風的印象,但他覺得這種感覺就是龍卷風,這就對了。

徐:這點我很有感觸。為什么我說自己過去像在做夢,那些基本都是自己的東西,一直是自己的語言,跟社會沒有任何關系,就像在晚上睡覺的感覺。現在我也不是為了追求什么,而是對我而言天亮了,該起床了。這個過程是自然而然的,沒有太特別的。

子:看了你用元書紙重新畫的一批尺幅較大的作品,覺得喪失了那批小的寫生稿或寫生、改造兼而有之的畫作的生動性,現場的生動性。所以我覺得你需要從工具、材質到筆墨語言都要加強錘煉。

徐:最近我在不斷嘗試各種紙……

子:特別是筆墨語言,如果用筆用墨不過關,哪怕你現場感覺再生動,也是不可能真正生動感人。要知道,任何優點換一個角度來看它就有可能是缺點。你認識到自己對符號的敏感性,但實際上你的筆墨仍然具備了一定的質量,否則符號性的意義會大打折扣。你不是沒有筆墨,而是善于急就章的作品,或者是在這樣的情況、狀態下來發揮,反而可能不太善于做命題作文。其實你的筆墨是有的,但是“武器庫”里的東西可能少了一點,能耍的東西可能少了點。

徐:需要一段時間。

子:人們正兒八經要做事的時候往往是有障礙、有芥蒂的。話說回來,這就是能力還不夠。

徐:如果在這種狀態下依然能夠放開……

子:依然如此生機勃勃,那就厲害了。真正有境界、有能力,或者全面發展的人應該就是那樣,那才是真本事。你不會僅僅滿足于做一個“筆記本畫家”或“草稿畫家”。

徐:沒有這幾年書法練習作為支持的話,可能我的本子里呈現出來的也不是現在這個樣子。生動性和書法用筆這兩個東西應該是很有關聯的。

子:在中國藝術當中,書法的功用絕非單一,而是極端豐富的。任何一個事物是一個平衡體,它的某部分前進了,其他部分的問題就會顯示出來。如果做一番學究式的劃分,這里面包含了三個轉折:一個是從寫字轉變成書法,有多難?一個是從書法轉變成筆法、體格、氣韻相同的畫法,這有多難?一個是將筆法與繪畫規律性的形、色完全融為一體,再跨越到與內在的觀念和思想融為一體,這又有多難呢?畢竟,畫和書法還是兩回事,如果說書法很難,畫一定也不容易,但是它們的難點不同,要解決的問題不一樣。書法相對來說要單純的多,正因為它單純,書寫性的要求就變得更高,否則它成立的理由就不足了。

徐:我在練字中就感到,越進去越知道這種東西要求太高了。

子:但是畫就不這樣,它有自身本體的東西,是書法不具備的。比如說最基本的形式,可以把色舍掉,但不可以舍掉墨,墨作為一個語言的元素是不可以舍棄的,這時候它已不是色的問題了,而是載意的符號。又如這時候只剩下“寫”的話,這個“寫”本身一定是有筆墨的,同時它還有什么?還有形象。此前我曾經寫過一個“萬物不像”,在里面蘊含了很重要的一點,它還有萬物。所以在國畫中總要特別注意它的核心問題之所在,即語言和思想的關系如何具體化,而這一點從來都是一個完整性的問題。

五

徐:你把我寫生當中出現人物形象的作品拎出來,我想聽聽你的看法。

子:在古代的中國畫中,無論是高士、帝胄,還是農夫、漁夫、嬰兒、侍女,都是很清雅的。為什么?因為那是一種文化的造就。今天不一樣,這種古典文化已經很零落、很支離,但是生存其中的人們似乎也安之若素——這種安之若素在你自然的觀察和選擇當中進入了你的筆端,也就被自然地記錄下來了——我注意的就是這一點。我希望談這個問題,也希望從你的現實感中提取里面的厚度。剛談了很多你的想法,如“臨時功利”,這種臨時功利主義是人們意識形態當中的一種東西、一種狀態。作為畫家,你把它用符號呈現出來時,也就呈現了這種當代的意識形態的景觀,而且是在自然的狀態中記錄下來的。endprint

徐:包括照片。

子:在一個支離的、已經和我們的先人那種天地比較和諧的,所謂小農經濟的時代所不同的時代中——過去它是很和諧的,是統一的,而今天實際上已經很不統一,就像在一幅古典意味的山水畫中出現了那個藍皮屋。此外,你這些帶有人物形象的寫生作品中,還引起了我最近在考慮的與一對范疇相關問題的思考、共鳴,這對范疇就是記憶和忘記。我們都以為,記憶是一種能力,一種了不起的能力,但是我們常常忽略了更高級的、更難做到的另外一種能力,就是忘記。這對范疇在最近哲學界的一些討論和文章中也能看到,就來自《莊子》哲學中的“忘”,如莊子借孔子和顏回之口所說的“坐忘”,是最高級、也是最難的狀態,因為人是一個復合體。今天都在標榜文化復興,說白了就是要重新喚起對古典文化的記憶,但現實又恰恰說明我們其實已經把它忘掉了。在殘破而支離的自然景觀中,在你發現或者提出“臨時功利主義”時,揭示了我們只“臨時”而“功利”,卻已經忘記曾經還有一些相對恒久、恒定、恒常的東西,卻又能安之若素地在里面生存、在里面勞作、在里面待著,這是通過你的寫生被自然地記錄和體現出來的。這一點,可能你自己沒有意識到,或者說,可能根本你的重點不在這里,但是我作為一個接受者來進行二次闡釋的時候,希望把它闡釋出來,也就使得你的“寫生”的厚度加重了。無形中,也意味著你關注的不僅僅是一個單調的藍皮屋,還有一個維度,就是人們在面對這個藍皮屋的時候采取的一種生活態度。

徐:這就是我想說的!建立在一種臨時需要的現實功利下的產物——藍皮屋包裹了正當的一面,因為它對現實來講也是有用處的,但是它也包含了建設與強拆、暴力與陰謀,以及傳承與破壞等關系,一片藍色的利益,而你從審美的現象進行了深入的思考。

子:我覺得你的思考也存在其中,特別是“藍皮屋”這個概念和“殘山”等這批畫中都有比較重要的內涵。但我還想說的是,人們為什么會忘掉?這是人性使然!人們為什么需要記憶?需要喚醒對古典文化的記憶?也是人性使然!因為人性不過就是社會性、文化性,以及在這個基礎上進一步升華的個性,就這三個方面。而中國畫就具備這么獨特、高級的功能,就是關注人。你在運用有共識度的筆墨語言去關注你的對象時,也把自己帶進去了。你的創作本身是一種理念和語言的交匯,這樣的東西在我們對話中呈現,并且通過畫的分類來展現,還有在展覽的現場以及畫冊的使用上,來展現它、強化它,而不是把它忽略。

徐:把它拎出來了,大家在看的時候我們可以用這樣的方式詮釋。

子:這個強化將來可能對你下一步創作所關注的問題打開了思維的界限。所謂創作的基本原理,以往的解釋都關注比較小的意識空間,如怎樣搜集素材、怎樣提煉、怎樣把它用一種形式或者是筆墨的語言反映出來。但是我覺得,現在我們應該看得更深,挖掘得更深。

徐:看得到現實,也看得到文化和政治的現實。

子:不僅僅如此。你在這個階段為下一個階段提出了新問題,即錘煉你的語言。但為何需要錘煉語言?還是為了表意,你的“意”還是要層層地把它給展現出來,豐富、細膩,更為具體化。下一步,你還會有更進一步的對問題的認識,用日益錘煉成熟的語言不斷去豐富你的思想。剛才,我們對現實風景中的人物生存的狀態,把它作為一個問題提出來,對你也許會是一個啟示。至于它是不是有意義,從作品來說還得你自己去陶冶、陶煉。借這個問題,看的是“人性”,以及人性的變化,還有人的生活方式的一種變化。所以,我想通過你作品中這兩種相對可以區分的題材:“田園”和人的“生存”,鉤沉出人們的“記憶”和“忘記”的機制,都是我們本性釋然,也是對文化的建設,以及未來我們關于文化的提倡,全都是由人性作為基礎的。這樣的維度明晰了,厚度也就增加了,這就是我對你作品的學術性內涵的鉤沉。

徐嵐,汕頭大學長江藝術與設計學院教授。

子仁,中國藝術研究院副研究員。endprint