永恒與名望之間(上)

李煒

一名文藝復(fù)興時(shí)期的畫(huà)家—這里敘述的是他的故事。

他一人的故事?

不可能。哪怕是最頂尖的大師也無(wú)法在真空中創(chuàng)作。

所以,這故事起碼得由兩名畫(huà)家主演,甚至更多。

問(wèn)題是,只要多涉及一名藝術(shù)家,情節(jié)就會(huì)從獨(dú)自?shī)^斗轉(zhuǎn)變成互相影響和競(jìng)爭(zhēng)。形影相隨的往往還有嫉妒,甚而怨恨。至于友誼—單純的、毫無(wú)利益的友誼—通常只出現(xiàn)在童話里。

第一回合:米開(kāi)朗琪羅對(duì)決達(dá)·芬奇

所以,“一名”文藝復(fù)興時(shí)期的畫(huà)家。拉斐爾。

他的故事要到青春期過(guò)完后才真正開(kāi)始。那時(shí),天下名聲最響亮的兩名藝術(shù)家正斗得不可開(kāi)交。

其實(shí)在決戰(zhàn)前,達(dá)·芬奇和米開(kāi)朗琪羅就彼此嫌惡了。雖已年過(guò)半百,達(dá)·芬奇照樣浮夸招搖,周?chē)部偸谴負(fù)碇贻p俊男。他喜歡華麗的服飾,尤其是粉紫兩色。他講究衛(wèi)生習(xí)慣,飄逸的長(zhǎng)發(fā)永遠(yuǎn)整得一絲不茍。米開(kāi)朗琪羅則剛好相反。他不愛(ài)與人為伍。他外表不拘小節(jié),總是一臉胡須,一頭亂發(fā),可能還一股汗味。他舉止粗俗、言辭不恭,還是個(gè)小伙子的時(shí)候就被教訓(xùn)了一頓,留下一個(gè)被打歪的鼻子做紀(jì)念。

兩人十有八九都是同性戀(達(dá)·芬奇甚至卷入過(guò)一樁男妓的丑聞事件),終生也都被性欲困擾(米開(kāi)朗琪羅很可能一直到死都是處男)。但一個(gè)陰柔瘦削,一個(gè)粗獷壯碩,完全不合對(duì)方的胃口。至于年紀(jì),雖然米開(kāi)朗琪羅比達(dá)·芬奇小將近兩輪,各方面的成就卻不比前輩遜色。

所以,年齡的差距妨礙了他們彼此走近,截然相反的個(gè)性讓他們無(wú)法融洽,在相同領(lǐng)域的稟賦又促使他們把對(duì)方視如寇仇。

這么一來(lái),若前輩老是在文字里含沙射影,也算通情達(dá)理。他堅(jiān)稱(chēng)繪畫(huà)高于雕塑,因?yàn)楹笳邿o(wú)非是“最呆板的一種操練,常常帶著汗水,外加灰土”。一臉大理石粉塵的雕塑家免不了“活像個(gè)烤面包的師傅”,連“住處都臟亂不堪”。

至于繪畫(huà),達(dá)·芬奇認(rèn)為一個(gè)貨真價(jià)實(shí)的藝術(shù)家必須:

從解剖學(xué)的角度了解骨骼、肌肉和筋腱,以及它們?nèi)绾芜\(yùn)作,繼而了解不同的動(dòng)作和姿態(tài)是由哪根筋、哪塊肉牽引的,以便在作品中凸顯這些部位。很多人以為把全身肌肉筋腱巨細(xì)無(wú)遺地刻畫(huà)出來(lái)就代表自己畫(huà)技高超,但畫(huà)出的只是一個(gè)個(gè)如木僵硬、毫無(wú)優(yōu)雅可言的軀體,不知道是人還是一袋胡桃,是肌肉還是一捆蘿卜。

從這兩段關(guān)于雕塑和繪畫(huà)的評(píng)論可見(jiàn),達(dá)·芬奇的靶心是米開(kāi)朗琪羅:當(dāng)時(shí)最受推崇的雕塑大師,在畫(huà)中也特別喜歡描繪肌肉發(fā)達(dá)的裸男。

不消說(shuō),晚輩根本不屑大師眼中的理想形象,亦即“衣冠楚楚地坐在畫(huà)作前,輕拂畫(huà)筆,涂抹美色”。再過(guò)幾年,他甚至宣稱(chēng)油畫(huà)只適合供婦女和懶漢消遣。對(duì)他這樣一個(gè)男子氣概十足的藝術(shù)家,鑿子和榔頭才算是工具。

根據(jù)當(dāng)代文獻(xiàn),米開(kāi)朗琪羅至少有兩次當(dāng)眾侮辱了達(dá)·芬奇,嘲諷后者多年前無(wú)法用青銅鑄造一匹馬。長(zhǎng)輩不知如何抵擋這樣的抨擊,氣得滿臉漲紅,羞憤難當(dāng)。這確實(shí)戳中了他的痛處。盡管大師費(fèi)盡心思,還是無(wú)法完成委派給他的一尊巨馬雕像。當(dāng)然這也將成為他創(chuàng)作的一大特色:竣不了工。

兩個(gè)冤家在一五○四年正式對(duì)峙。一年前,達(dá)·芬奇接受了佛羅倫薩政府的邀請(qǐng),為議會(huì)廳繪制一幅壁畫(huà)。幾個(gè)月后,米開(kāi)朗琪羅也拿到了相同的項(xiàng)目。繪畫(huà)的題材是佛羅倫薩打勝其它城邦的兩大戰(zhàn)役。

也許市政官員對(duì)大師之間的宿怨一無(wú)所知。更有可能,他們不僅清楚,還希望鷸蚌相爭(zhēng),從中獲利。一名藝術(shù)家負(fù)責(zé)一面墻,畫(huà)一場(chǎng)仗。兩人背對(duì)背同時(shí)創(chuàng)作;兩件作品完成后面對(duì)面一起展覽。勢(shì)均力敵的較量想必能讓雙方互不相讓?zhuān)谋M心血造出兩件跨世巨作。

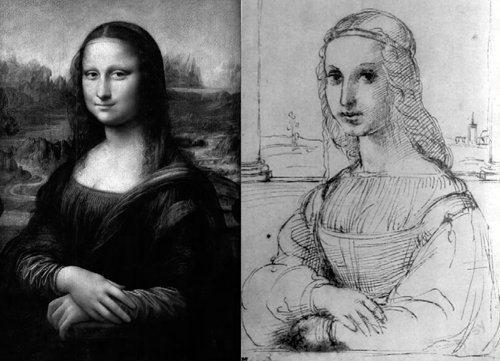

老實(shí)說(shuō),額外的動(dòng)力一點(diǎn)兒也沒(méi)必要,兩人在各自領(lǐng)域都已登峰造極。達(dá)·芬奇在幾年前畫(huà)出了《最后的晚餐》;此時(shí)他開(kāi)始繪制一幅小小的、后人將稱(chēng)之為《蒙娜麗莎》的油畫(huà)(圖1)。

米開(kāi)朗琪羅也剛完成一尊令所有鑒賞家嘆為觀止的雕像:《大衛(wèi)》(圖2)—在政府官員還在替它尋找安裝處時(shí),達(dá)·芬奇堅(jiān)決主張把雕像移到一個(gè)不起眼的地方,以免“妨礙市政典禮”。換言之,他沒(méi)被年輕人的作品打動(dòng),也不想讓太多人景仰它。

至少在一開(kāi)始,兩名大師都傾盡全力,在各自的工作室里勤勉策劃,以便及時(shí)呈交草圖。但事情差不多就到此為止。沒(méi)多久,米開(kāi)朗琪羅離開(kāi)了佛羅倫薩,教皇召他去羅馬,賦予他更榮耀的使命;達(dá)·芬奇也離開(kāi)了,雖然他還會(huì)回來(lái),試圖完成濕壁畫(huà)的任務(wù),但他的另一種獨(dú)門(mén)秘笈也將登場(chǎng):使用最蹩腳的材料。據(jù)時(shí)人記載,顏料上墻沒(méi)多久,就開(kāi)始溶解,整幅畫(huà)在大師眼皮底下漸漸消失。也許,這恰是達(dá)·芬奇一直需要的借口,讓他無(wú)須毀約就能放棄項(xiàng)目。那時(shí)候,他的心思早已飛到別處。他想造一臺(tái)飛行器。

可憐的佛羅倫薩,美夢(mèng)落得一場(chǎng)空。兩位大師加上兩幅壁畫(huà)竟然等于零。到頭來(lái),連兩張草圖也沒(méi)能流傳下來(lái)。

要是拉斐爾沒(méi)在一五○四年來(lái)到佛羅倫薩,這些逸事也不會(huì)卷入他的故事中。

雖然他只帶著一封推薦信來(lái)到大城,但他待人接物總是彬彬有禮,很快便和大家混熟了。不過(guò),就算他見(jiàn)到了兩位大師,大概也沒(méi)給他們留下印象。不僅因?yàn)樗贻p—年僅二十,比米開(kāi)朗琪羅還要小八歲—更是因?yàn)樗麤](méi)什么成就。

如果他想名垂青史,確實(shí)來(lái)對(duì)了地方。十六世紀(jì)伊始,佛羅倫薩是意大利最重要的都城,在文化、藝術(shù)方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了羅馬。但這樣的局面很快就會(huì)扭轉(zhuǎn),多虧幾位雄心勃勃的教皇和一些藝術(shù)家的奉獻(xiàn),包括米開(kāi)朗琪羅,以及拉斐爾本人。

一個(gè)乳臭未干的小伙子竟然改造了羅馬的形象?

這正是他的非凡之處。別人要花一年光景去吸收的知識(shí),他似乎瞥一眼就懂了。后來(lái),米開(kāi)朗琪羅會(huì)抱怨,拉斐爾的藝術(shù)修養(yǎng)都是從他這里學(xué)去的。但大師此言差矣,事實(shí)上,幾乎每個(gè)畫(huà)家都讓拉斐爾有所收獲,尤其是他早年的導(dǎo)師佩魯吉諾(Pietro Perugino)。

第二回合:拉斐爾對(duì)決佩魯吉諾

事實(shí)上,不僅是藝術(shù)家,雇主之間也總在競(jìng)爭(zhēng)。拉斐爾一生中最好的例子莫過(guò)于他去佛羅倫薩之前完成的那件作品。委托方是小鎮(zhèn)上的權(quán)貴人家。他們非常鐘愛(ài)附近城里的一幅祭壇畫(huà),便讓畫(huà)家給自己復(fù)制一份。

或許“復(fù)制”不是最恰當(dāng)?shù)淖盅邸H绻思蚁胍荒R粯拥臇|西,絕對(duì)可以找佩魯吉諾再畫(huà)一幅,但他們卻轉(zhuǎn)向了拉斐爾。后者雖然師從佩魯吉諾,想必那時(shí)已開(kāi)始嶄露頭角,在當(dāng)?shù)匦∮忻麣狻N蟹揭笏氨M可能”畫(huà)得和原作一樣。但任何一個(gè)稍有自尊的藝術(shù)家聽(tīng)到這種指示,都會(huì)覺(jué)得有義務(wù)作出改進(jìn);拉斐爾當(dāng)然也不例外(圖3)。或許這么做會(huì)讓導(dǎo)師無(wú)地自容,但后者只能怪自己。和那些名譽(yù)或許得之太易的人物一樣,佩魯吉諾完全不思進(jìn)取。

這確實(shí)有點(diǎn)可惜。剛出道時(shí),佩魯吉諾堪稱(chēng)先鋒。興起于北歐的油畫(huà)才開(kāi)始傳到南方,他便學(xué)會(huì)了個(gè)中技巧。不但如此,他還是韋羅基奧(Andrea del Verrocchio)的徒弟,和達(dá)·芬奇一起,做了好幾年的學(xué)徒。當(dāng)年,韋羅基奧畫(huà)室里的另一名學(xué)徒是基爾蘭達(dá)約(Domenico Ghirlandaio),后來(lái)成為了米開(kāi)朗琪羅的老師。所以,佩魯吉諾師出名門(mén),技藝超前,自然讓拉斐爾的父親桑迪(Giovanni Santi)徹底折服。

桑迪也是個(gè)畫(huà)家,雖然在瓦薩里(Giorgio Vasari)眼里,他“天賦不高”。既然瓦薩里不僅書(shū)寫(xiě)藝術(shù)傳記,自己也是個(gè)卓越的畫(huà)家,他的評(píng)價(jià)顯然不容輕忽。

不過(guò),說(shuō)句公道話,評(píng)價(jià)高低都無(wú)關(guān)緊要。在那個(gè)年代,畫(huà)作不僅提供了宗教教育,還是一種大眾娛樂(lè),更可以炫耀雇主的財(cái)富與地位。所以,桑迪非但不缺活兒干,還在烏爾比諾城的君主手下當(dāng)上了宮廷畫(huà)師。

身為畫(huà)師之子,拉斐爾想必進(jìn)過(guò)宮廷。不就是因?yàn)樗?jiàn)過(guò)世面,成年后才能在權(quán)貴富人的圈子里悠然自得,左右逢源?他肯定也看過(guò)父親作畫(huà)。桑迪只有這么一個(gè)寶貝兒子,如果沒(méi)把看家本領(lǐng)教給他,也未免有點(diǎn)說(shuō)不過(guò)去。

不論父親教給兒子什么,終究不能圓滿。桑迪英年早逝,他的妻子走得更早;拉斐爾十一歲就成了孤兒。但兒子從父親那里繼承到的東西還是很明顯的,至少對(duì)米開(kāi)朗琪羅這樣的行家來(lái)說(shuō)。他認(rèn)為拉斐爾早期的風(fēng)格混合了桑迪和佩魯吉諾。只可惜這兩人都不在大師眼里;有朝一日他甚至?xí)?dāng)面奚落佩魯吉諾,說(shuō)他“在藝術(shù)方面成事不足,敗事有余”。

好在桑迪在世時(shí),米開(kāi)朗琪羅只是個(gè)小毛頭。去世前,他把兒子托付給佩魯吉諾。也許拉斐爾當(dāng)即去了后者的畫(huà)室做學(xué)徒,也許他要再等幾年才去當(dāng)助手。不管怎樣,佩魯吉諾對(duì)他的影響確實(shí)重大:父母雙亡的小伙子需要一個(gè)榜樣。這也能解釋他日后那種融會(huì)貫通的風(fēng)格。無(wú)論是否刻意為之,他效仿了所有比自己年長(zhǎng)、比自己優(yōu)秀的藝術(shù)家。

但他從佩魯吉諾身上學(xué)到的所有東西當(dāng)中,最重要的那一點(diǎn)反而無(wú)法顯露在作品中:絕不能像老師那樣止步不前,反復(fù)使用同樣的伎倆,制造出一幅幅大同小異的作品。這么做的下場(chǎng)是迅速被時(shí)間淘汰。

第三回合:拉斐爾對(duì)決米開(kāi)朗琪羅

在一個(gè)完美的世界里,拉斐爾輕而易舉贏過(guò)佩魯吉諾的消息會(huì)一路傳到教皇那里。可惜這世界一點(diǎn)兒也不完美。根據(jù)瓦薩里的說(shuō)法,拉斐爾是在親戚的引薦下才得到教宗大人的矚目。中間人是梵蒂岡的總建筑師布拉曼特(Donato Bramante)。

教皇的召喚來(lái)得正是時(shí)候。時(shí)年二十五歲的拉斐爾,無(wú)比渴望大展宏圖。他在佛羅倫薩的那些日子無(wú)甚建樹(shù)。不是他不努力,而是因?yàn)檫_(dá)·芬奇和米開(kāi)朗琪羅在那里的榮光太強(qiáng),誰(shuí)也無(wú)法蓋過(guò)。

比起佛羅倫薩,羅馬簡(jiǎn)直是窮鄉(xiāng)僻壤。但這恰是尤里烏斯二世中意的局面。擁有“Il Papa Terribile”(令人生畏的教皇)這樣一個(gè)綽號(hào)的人物,自然不怕挑戰(zhàn)。他一肩挑起了規(guī)模龐大的形象工程:重塑梵蒂岡。為此,他需要全天下最好的藝術(shù)家和建筑師。

一開(kāi)始,尤里烏斯找來(lái)米開(kāi)朗琪羅是要他建一座陵寢,待他駕崩時(shí)啟用。沒(méi)過(guò)多久,教皇可能又覺(jué)得來(lái)日方長(zhǎng),不如先派給藝術(shù)家其它任務(wù)。

因此,拉斐爾到梵蒂岡報(bào)到時(shí),米開(kāi)朗琪羅已有好一陣子天天爬上親手搭建的腳手架,在西斯特教堂里仰頭作畫(huà)。那時(shí),他幾乎解雇了所有助手,決定獨(dú)自掙扎。他在詩(shī)文中描繪了追求完美的艱辛:

胡須朝天,緊貼著后脖頸的

是我的腦勺……

畫(huà)筆高舉,揮灑在我臉上的

是一滴滴鮮艷的顏料……

其實(shí),天頂畫(huà)是米開(kāi)朗琪羅最不想接的項(xiàng)目。在內(nèi)心深處,他始終覺(jué)得自己首先是雕塑家。但誰(shuí)敢違抗尤里烏斯的指令?有一次,尚不知天高地厚的他就偷偷溜回了佛羅倫薩,明擺著是想逃工,但教皇馬上把氣撒在藝術(shù)家的故鄉(xiāng)上,甚至暗示:如果臭小子不立刻返回羅馬,梵蒂岡將不惜與佛羅倫薩宣戰(zhàn)。

但這個(gè)令人生畏的雇主偏偏看上了拉斐爾。似乎不費(fèi)吹灰之力,小伙子獻(xiàn)上了一幅又一幅佳作。沒(méi)多久,尤里烏斯甚至遣散了先前召集的一群畫(huà)家,包括佩魯吉諾。后者本該和自家門(mén)徒一起裝飾教皇的幾個(gè)私人房間,但他尚未完成的壁畫(huà),和所有其他藝術(shù)家的一樣,都被仆人從墻上刮得一干二凈,留待拉斐爾重新創(chuàng)作。這一回,佩魯吉諾的自尊想必受到了重創(chuàng)。三十年前他也為西斯特教堂畫(huà)過(guò)壁畫(huà),那時(shí),他可是所有畫(huà)家中的佼佼者啊!

有一個(gè)詞可以用來(lái)形容拉斐爾這種一飛沖天、如運(yùn)諸掌的本領(lǐng)。他的外交官友人卡斯提略內(nèi)(Baldassare Castiglione)(圖4)稱(chēng)其為“sprezzatura”。如同馬基雅維利口中的“virtù”,這也是意大利文藝復(fù)興運(yùn)動(dòng)的定義詞之一,但同樣無(wú)法翻譯。前者囊括了馬基雅維利認(rèn)為一名想成大器的君主必需擁有的所有特征,后者描述的是不少文藝復(fù)興時(shí)期的天才給予大眾的印象。

按照卡斯提略內(nèi)的解釋?zhuān)炭嗟暮圹E必須完全抹掉;“掩飾一切技法,讓所作所為表現(xiàn)出不費(fèi)氣力、渾然自成的感覺(jué)”。因?yàn)椋?/p>

誰(shuí)都知道功德圓滿做來(lái)不易,因此,一揮而成才會(huì)讓所有人大為驚奇。反之亦然,費(fèi)盡心思把一件事辦好—所謂好事多磨—只會(huì)顯得牽絲攀藤。

換言之,想要成大事,就必須假裝沒(méi)在做事。

雖然拉斐爾應(yīng)該沒(méi)有裝腔作勢(shì)—他似乎天生就手腳靈活—但他給人的印象卻和這么做的人沒(méi)兩樣。怪不得卡斯提略內(nèi)覺(jué)得他是“sprezzatura”的典范。

當(dāng)米開(kāi)朗琪羅竭盡全力與天花板搏斗時(shí),在樓上他幾乎觸手可及的房間里,教皇的新寵兒也開(kāi)始揮毫作畫(huà)。前者忙得不成人形,后者卻看來(lái)悠閑無(wú)慮。這小子到底在搞什么名堂?大師一口咬定他不懷好意,暗中勾結(jié)布拉曼特,想拆他的臺(tái)。

這說(shuō)法最大的問(wèn)題在于:大部分結(jié)識(shí)拉斐爾的人都說(shuō)他溫文爾雅、心地良善。就連行文一向尖酸刻薄的阿雷蒂諾(Pietro Aretino)也挑不出毛病,反而說(shuō)他“慷慨大方,樂(lè)于接濟(jì)所有缺錢(qián)的藝術(shù)生”。

誰(shuí)的版本可信?米開(kāi)朗琪羅誠(chéng)然患有輕度的受迫害妄想癥(即便是西斯特教堂的項(xiàng)目他都認(rèn)定是陰謀:敵人想看擅長(zhǎng)于鑿子和榔頭的他握起畫(huà)筆時(shí)會(huì)出什么洋相)。話又說(shuō)回來(lái),一個(gè)文藝復(fù)興時(shí)期的藝術(shù)家怎有可能不懂得逢迎有錢(qián)有勢(shì)之人?他的生計(jì)全得靠這些人。拉斐爾在羅馬迅速結(jié)交了一大批朋友,包括名氣最大的幾個(gè)文人:光憑這一點(diǎn)就能證明,他在社交方面絕非庸才。有無(wú)可能是為了取悅這個(gè)或那個(gè)重要人物,拉斐爾在大師背后說(shuō)了幾句玩笑話,被人加油添醋地轉(zhuǎn)述給后者聽(tīng)?

雖然米開(kāi)朗琪羅刻苦勤勞,大作才畫(huà)到一半,教皇就等不及了,非要開(kāi)一個(gè)“局部”揭幕式。全羅馬的人擠進(jìn)教堂觀看,被頭頂上的半個(gè)天花板震撼得目瞪口呆。

大概就是這時(shí)候,拉斐爾做了一件事,表明他確實(shí)是有心機(jī)的:他修改了自己的一幅壁畫(huà),添加了哲人赫拉克利特(Heraclitus),還把他畫(huà)成米開(kāi)朗琪羅的形象(圖5)。

和當(dāng)時(shí)絕大多數(shù)藝術(shù)家一樣,在創(chuàng)造宗教或歷史題材的作品前,拉斐爾會(huì)先爭(zhēng)取學(xué)者的意見(jiàn)。雖然他識(shí)字,但不像父親,沒(méi)受過(guò)高等教育。因此,為了修改《雅典學(xué)院》,他想必也求教過(guò)專(zhuān)家,最終才選上一個(gè)傳說(shuō)中極其悲觀厭世的哲人。就這一點(diǎn)來(lái)說(shuō),赫拉克利特確實(shí)很匹配傷春悲秋的米開(kāi)朗琪羅。有朝一日,后者會(huì)把自己的人生觀濃縮成幾行詩(shī)句:

我以死為生;靠著

不幸,以及痛苦,乃至

死亡而旺盛起來(lái)……

但拉斐爾為何非要把米開(kāi)朗琪羅拉入畫(huà)中?《雅典學(xué)院》的結(jié)構(gòu)起初非常接近對(duì)面墻上的《圣禮爭(zhēng)辯》:上下均勻、左右對(duì)稱(chēng)(圖6)。為了加入哲人,拉斐爾需要調(diào)動(dòng)幾個(gè)人物的位置,可能還得騰出空間來(lái)安插另一張面孔:戴奧真尼斯(Diogenes),用這個(gè)素以叛逆不羈著稱(chēng)的思想家來(lái)平衡畫(huà)面。

如果戴奧真尼斯果真是后來(lái)才加進(jìn)來(lái)的,他是不是也指代了畫(huà)家認(rèn)識(shí)的某個(gè)人?在《雅典學(xué)院》里,拉斐爾描繪了不少當(dāng)代人物,包括“飾演”柏拉圖和歐幾里得的達(dá)·芬奇以及布拉曼特。按照習(xí)俗,他也畫(huà)入了自己的形象,但只是個(gè)旁觀者,擠在最右邊,直視著畫(huà)面之外。

米開(kāi)朗琪羅自然就沒(méi)那么微不足道了。化身為赫拉克利特,他坐在畫(huà)面最前方、最接近中央的地方。但和戴奧真尼斯一樣,他疏離在外,低著頭,瞪著自己的靴子思考(穿長(zhǎng)靴是米開(kāi)朗琪羅的怪癖之一,據(jù)說(shuō)是為了緩解腿部的痙攣)。

把大師描繪成一個(gè)不合群的家伙多少有挖苦之意。而且,拉斐爾還借用了他的風(fēng)格,即使是坐著,米開(kāi)朗琪羅腿上的肌肉也照樣鼓凸。年輕畫(huà)家究竟居心何在?

應(yīng)該是出于崇敬。一名藝術(shù)家不但意識(shí)到另一名藝術(shù)家的存在,還公開(kāi)承認(rèn)他的重要性。但也可能是一種示好。兩人都在同一地方工作,平日肯定常見(jiàn)。大概問(wèn)題就出在這里。嘗試了幾番你兄我弟后,晚輩很快便發(fā)現(xiàn),還是不要招惹大師為妙。但視而不見(jiàn)也不是辦法,這種招術(shù)只可能加劇敵意。

然而,米開(kāi)朗琪羅一旦展示了半部天頂畫(huà)作,拉斐爾想必和其他人一樣也拜倒在大師的才華之下。拜倒,但沒(méi)被嚇倒。他自己也是一等一的藝術(shù)家。所以他才修改了手頭的壁畫(huà),把在樓下勤奮創(chuàng)作的前輩也畫(huà)了進(jìn)去。他是以畫(huà)代言,宣稱(chēng)米開(kāi)朗琪羅雖然桀驁不馴,卻是精英中的精英。

或許這是拉斐爾的初衷。但前輩如何接招?

雖然米開(kāi)朗琪羅不乏幽默感,卻也很容易被得罪。不難想象,晚輩不落俗套的贊譽(yù)只會(huì)讓他惱火。倘若這小子真心誠(chéng)意想把他請(qǐng)入自己的作品中,為何不讓他當(dāng)亞里士多德,和達(dá)·芬奇的柏拉圖平起平坐?

按照瓦薩里的說(shuō)法,當(dāng)米開(kāi)朗琪羅接下西斯特教堂的任務(wù)時(shí),他決意“打敗”所有曾經(jīng)在那里效勞的藝術(shù)家。

他無(wú)疑做到了。從離祭壇最遠(yuǎn)的那塊天花板開(kāi)始,他一邊創(chuàng)作,一邊精進(jìn)自己的技巧。等他一路畫(huà)到了祭壇這方時(shí),他完成的已不止是曠世杰作:他把自己也變成了傳奇。

他萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)料到的是:后生可畏。

就算拉斐爾沒(méi)有膽大包天,他和米開(kāi)朗琪羅還是不可能成為好友。委托給他的都是壁畫(huà),而且尺寸不算大,小伙子輕輕松松完成了任務(wù)。米開(kāi)朗琪羅可沒(méi)這么好命。雖然半部作品就已震驚全城,但他差點(diǎn)還是被迫中斷。揭幕式才過(guò)一個(gè)月,尤里烏斯就挑起了一場(chǎng)新戰(zhàn)役。教皇騎著壯馬、帶領(lǐng)千軍離開(kāi)梵蒂岡,沒(méi)給畫(huà)家留下只字片語(yǔ),甚或搭建新腳手架的經(jīng)費(fèi)。畫(huà)家只好一連兩次在戰(zhàn)場(chǎng)中尋訪教皇,以便完成大作。

但他很快發(fā)現(xiàn),吃力還真不討好。瓦薩里這樣解釋?zhuān)?/p>

拉斐爾聲名鵲起,大家都說(shuō)他的作品比米開(kāi)朗琪羅的更符合繪畫(huà)的原則,具有怡人的色彩、迷人的風(fēng)格、驚人的創(chuàng)意,畫(huà)面布局也十分妥當(dāng)。相比之下,米開(kāi)朗琪羅欠缺這些優(yōu)點(diǎn),只是在構(gòu)圖上獨(dú)具匠心。基于這些考量,這些鑒賞家得出結(jié)論:就整體而言,如果拉斐爾沒(méi)有超越米開(kāi)朗琪羅,至少和他同等優(yōu)秀。但在色彩表現(xiàn)方面,拉斐爾無(wú)疑更勝一籌。

這些話一旦傳到大師耳朵里,他心頭的苦澀可想而知。憎恨的種子就此播下。

(未完待續(xù))