在暴力與暴力革命的年代

王得后

一

魯迅生活在暴力與暴力革命的年代。先是列強(qiáng)利用暴力步步入侵,企圖并實(shí)行了嚴(yán)重的瓜分中國(guó)的罪行。而自慈禧太后鎮(zhèn)壓戊戌維新的和平改革之后,“排滿”的民族、民主革命憤然勃發(fā),同盟會(huì)發(fā)動(dòng)的武裝起義不斷;一九一一年武昌起義推翻清政府時(shí),魯迅恰在而立之年。然而,剛結(jié)束了兩千多年的皇權(quán)專制,不一年即爆發(fā)“二次革命”。從張勛復(fù)辟到袁世凱稱帝,隨即又是北洋軍閥混戰(zhàn),國(guó)共合作的北伐戰(zhàn)爭(zhēng);再是國(guó)民黨暴力清黨,共產(chǎn)黨武裝起義。一九三一年日本軍國(guó)主義發(fā)動(dòng)“九一八事變”,侵占東北三省;旋即入侵上海,爆發(fā)淞滬戰(zhàn)爭(zhēng),魯迅身陷戰(zhàn)火之中。在日本發(fā)動(dòng)“七七事變”,全面爆發(fā)抗日戰(zhàn)爭(zhēng)的前一年,魯迅溘然長(zhǎng)辭于上海寓所。這種內(nèi)外爆發(fā)的戰(zhàn)爭(zhēng),迫使每一個(gè)人選擇躲避還是介入,或者其他道路。茍活是可能的,但這種放棄尊嚴(yán)和自由的生存,只限于個(gè)體選擇;對(duì)于一個(gè)民族,一個(gè)社會(huì),沉默將是走向滅亡的起點(diǎn)。

這些血與火的現(xiàn)實(shí),是擺在魯迅面前的一個(gè)尖銳問題:面對(duì)民眾受戮的局面(不論是外來(lái)的侵略還是內(nèi)部的專制暴力),是否認(rèn)同、支持并實(shí)施暴力反抗?

然而,對(duì)于暴力與暴力革命的認(rèn)識(shí)、實(shí)施,有著豐富的內(nèi)涵,錯(cuò)綜糾結(jié)的分歧乃至斗爭(zhēng)。這種斗爭(zhēng)決定著暴力革命的性質(zhì)、宗旨、手段和目的,也決定了奪取政權(quán)之后的政治作為。是以暴易暴,改朝不換代,依舊賡續(xù)秦朝的專制制度,還是既改朝又換代,消弭暴力,不再實(shí)施暴力統(tǒng)治,建設(shè)一個(gè)“人國(guó)”。

魯迅在《文化偏至論》中提出:“中國(guó)在今……外之既不后于世界之思潮,內(nèi)之仍弗失固有之血脈,取今復(fù)古,別立新宗,人生意義,致之深邃,則國(guó)人之自覺至,個(gè)性張,沙聚之邦,由是轉(zhuǎn)為人國(guó)。人國(guó)既建,乃始雄厲無(wú)前,屹然獨(dú)見于天下,更何有于膚淺凡庸之事物哉?”這是魯迅終身保持的理想。

二

魯迅選擇了暴力抵抗與暴力革命。魯迅支持辛亥革命,支持北伐,支持共產(chǎn)黨武裝反抗國(guó)民黨;主張抗日救國(guó),反對(duì)“必先安內(nèi)而后可以攘外”及“不抵抗”日本侵略的政策。

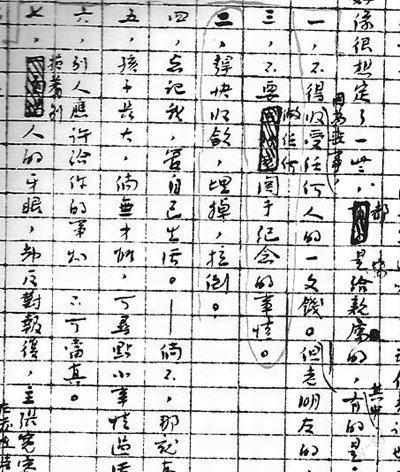

一九三六年九月五日,距離病逝十四天,魯迅寫下《死》一文。其中寫到病中想留下的《遺囑》,只寫出七條,告誡自己的親屬,最后一條是:“損著別人的牙眼,卻反對(duì)報(bào)復(fù),主張寬容的人,萬(wàn)勿和他接近。”魯迅主張“報(bào)復(fù)”,反對(duì)“寬容”,贊成以暴力抵抗與暴力革命,可以說(shuō)是至死不渝。

幾千年來(lái),面對(duì)暴力與戰(zhàn)爭(zhēng),自圣賢以至百姓,人們有各種各樣的認(rèn)識(shí)與主張,有各種各樣的態(tài)度。魯迅為什么認(rèn)同、贊成、支持暴力抵抗與暴力革命呢?

一是強(qiáng)烈的自尊,不甘受辱的個(gè)性。魯迅是一個(gè)追求尊嚴(yán)地活著的人。十三歲,家道破落,“我寄住在一個(gè)親戚家,有時(shí)還被稱為乞食者。我于是決心回家”。原本是為躲避株連獲罪,卻又逃不過世俗的歧視,魯迅同樣不堪受辱。十四歲,甲午戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā),中國(guó)大敗于日本。魯迅回憶自己也記得當(dāng)時(shí)普遍感到的痛苦,想有一點(diǎn)改革。十六歲父親病逝,次年參加家族會(huì)議,拒絕在損害家庭利益的書契上簽字,長(zhǎng)輩嚴(yán)厲苛責(zé)亦不改態(tài)度。這種受侮辱受損害的痛苦,銘心刻骨,并轉(zhuǎn)化為對(duì)社會(huì)、人生的感悟,他說(shuō):“有誰(shuí)從小康人家而墜入困頓的么,我以為在這途路中,大概可以看見世人的真面目;我要到N進(jìn)K學(xué)堂去了,仿佛是想走異路,逃異地,去尋求別樣的人們。”魯迅成年后,這種個(gè)性并未隨著年齡和閱歷增長(zhǎng)而減弱,即便朋友之間也會(huì)因自尊而有違情面。一九二九年,魯迅因北新書局拖欠大筆稿費(fèi)事,聘請(qǐng)律師準(zhǔn)備起訴。后經(jīng)朋友斡旋成功,書局老板李小峰設(shè)宴聚餐,席間卻與林語(yǔ)堂發(fā)生沖突,魯迅日記中寫道:“席將終,林語(yǔ)堂語(yǔ)含譏刺,直斥之,彼亦爭(zhēng)持,鄙相悉現(xiàn)。”由此中斷友誼達(dá)四年之久。原先兩人是親近的朋友,一九二六年魯迅遭遇政治壓力時(shí),正是林語(yǔ)堂請(qǐng)他去廈門大學(xué)任教。

二是一種責(zé)任心。魯迅在家庭肩負(fù)長(zhǎng)子的責(zé)任,父親病故之后,擔(dān)起侍奉母親、扶持幼弟的責(zé)任。為照顧家庭和二弟留學(xué),他提前歸國(guó)謀職,操持舉家遷居北京。兄弟失和后,自己遷出家族大宅而借錢購(gòu)屋,這時(shí)并未以兄長(zhǎng)身份迫使二弟遷出。重要的是,在魯迅身上這種家庭責(zé)任與社會(huì)責(zé)任同為一體。他少年時(shí)就深懷國(guó)家復(fù)興的責(zé)任心,而列強(qiáng)入侵并企圖瓜分中國(guó)使他大受刺激。十八歲時(shí),在給二弟的家書里介紹《知新報(bào)》所刊列強(qiáng)瓜分中國(guó)的地圖,“言英、日、俄、法、德五國(guó),謀出揚(yáng)子江先取白門,瓜分其地,得浙英也。”(見周作人日記手稿1898年3月21日)數(shù)年后他撰文申說(shuō),“中國(guó)者,中國(guó)人之中國(guó)。可容外族之研究,不容外族之探撿;可容外族之贊嘆,不容外族之覬覦者也”(見《中國(guó)地質(zhì)略論》)。他二十七歲撰寫系列論文,參與革命與保皇的論爭(zhēng),在《摩羅詩(shī)力說(shuō)》中申明自己所鐘情所贊同的是“立意在反抗,指歸在動(dòng)作”的“攖人心”的文藝。可見,魯迅認(rèn)同、贊成、主張的暴力斗爭(zhēng)是“立意在反抗”,是被迫的自救,是反對(duì)恃強(qiáng)凌弱。

第三,事實(shí)的教訓(xùn)。魯迅青年時(shí)期,在思考中國(guó)前途問題的《文化偏至論》中,曾經(jīng)認(rèn)為暴力和軍事并非“首要”之務(wù),不惜作誅心之論給予嚴(yán)厲批評(píng):“有新國(guó)林起于西,以其殊異之方術(shù)來(lái)向,一施吹拂,塊然踣傹,人心始自危,而輇才小慧之徒,于是競(jìng)言武事。后有學(xué)于殊域者,近不知中國(guó)之情,遠(yuǎn)復(fù)不察歐美之實(shí),以所拾塵芥,羅列人前,謂鉤爪鋸牙,為國(guó)家首事……嗟夫,夫子蓋以習(xí)兵事為生,故不根本之圖,而僅提所學(xué)以干天下;雖兜牟深隱其面,威武若不可陵,而干祿之色,固灼然現(xiàn)于外矣!”但是,此后實(shí)際經(jīng)歷的中國(guó)的各種變化,讓魯迅對(duì)于暴力與暴力革命獲得新的認(rèn)識(shí)—“改革最快的還是火與劍,孫中山奔波一世,而中國(guó)還是如此者,最大原因還在他沒有黨軍,因此不能不遷就有武力的別人。”“一首詩(shī)嚇不走孫傳芳,一炮就把孫傳芳轟走了。”盡管魯迅此前早已讀過《天演論》,隨后又研讀了相關(guān)書籍,確立了弱者本位的反抗思想,但是對(duì)于暴力抵抗與暴力革命的“首要”、“最快”的認(rèn)識(shí),卻是由于中國(guó)現(xiàn)實(shí)的教訓(xùn)而獲得。

第四,進(jìn)化論思想之影響。魯迅十八歲到南京進(jìn)入新學(xué)堂,課外讀到嚴(yán)復(fù)譯述的《天演論》,興奮不已。嗣后留學(xué)日本,進(jìn)一步研究這類圖書。一九二七年撰寫一組關(guān)于中國(guó)出路的文章,第一篇即《人之歷史》,副題“德國(guó)黑格爾氏種族發(fā)生學(xué)之一元研究詮解”,命意就是“詮解”生物進(jìn)化論。經(jīng)過進(jìn)一步的研究,魯迅終身信奉達(dá)爾文生物進(jìn)化論,以人為根柢,以生存斗爭(zhēng)為促進(jìn)人類改善自身并改革社會(huì)的手段。這在同一組五篇論文中作了重點(diǎn)闡述。魯迅晚年在《論秦理齋夫人事》中結(jié)論道:“人固然應(yīng)該生存,但為的是進(jìn)化;也不妨受苦,但為的是解除將來(lái)的一切苦;更應(yīng)該戰(zhàn)斗,但為的是改革。責(zé)別人的自殺者,一面責(zé)人,一面正也應(yīng)該向驅(qū)人于自殺之途的環(huán)境挑戰(zhàn),進(jìn)攻。倘使對(duì)于黑暗的主力,不置一辭,不發(fā)一矢,而但向‘弱者嘮叨不已,則縱使他如何義形于色,我也不能不說(shuō)—我真也忍不住了—他其實(shí)乃是殺人者的幫兇而已。”魯迅的“更應(yīng)該戰(zhàn)斗,但為的是改革”的理性、意志及熱忱表達(dá)得淋漓盡致。當(dāng)然,魯迅對(duì)于進(jìn)化論是有所選擇的,有些方面甚至在根本觀點(diǎn)上完全相左。比如對(duì)于生物界“優(yōu)勝劣敗”的規(guī)律,用到人類社會(huì),魯迅就完全反對(duì),而秉持相反的觀念。魯迅反對(duì)將“進(jìn)化留良”當(dāng)作侵略的理論依據(jù),特別將“侵略”與“愛國(guó)”區(qū)分開來(lái),將“侵略”的所謂“愛國(guó)”斥為“獸性”的“愛國(guó)”,是人性中動(dòng)物性、蟲豸性的殘余(見《破惡聲論》)。這是因?yàn)轸斞干谌鯂?guó),飽受列強(qiáng)侵略的痛苦而覺醒,自覺自己處于奴隸地位的思考結(jié)果,所以他要“發(fā)憤圖強(qiáng)”,所以他要一反“優(yōu)勝劣敗”、“進(jìn)化留良”的社會(huì)達(dá)爾文主義,將人類走出動(dòng)物界后人性的產(chǎn)生、發(fā)育與動(dòng)物性加以區(qū)隔。

第五,馬克思主義的階級(jí)斗爭(zhēng)學(xué)說(shuō)之影響。一九○七年,魯迅參與探討中國(guó)前途的論爭(zhēng),在《文化偏至論》中已經(jīng)引用“階級(jí)”一詞。那是就教徒信仰平等,不論貴族平民的“階級(jí)”而言。“時(shí)則有路德(M.Luther)者起于德,謂宗教根元,在乎信仰,制度戒法,悉其榮華,力擊舊教而仆之。自所創(chuàng)建,在廢棄階級(jí),黜法皇僧正諸號(hào),而代以牧師,職宣神命,置身社會(huì),弗殊常人;儀式禱祈,亦簡(jiǎn)其法。至精神所注,則在牧師地位,無(wú)所勝于平人也。”顯然這還不是經(jīng)濟(jì)學(xué)家、社會(huì)學(xué)家之所謂“階級(jí)”。二十世紀(jì)二十年代,魯迅從俄國(guó)盲詩(shī)人愛羅先珂接受了“知識(shí)階級(jí)”的術(shù)語(yǔ),或許可以說(shuō)接近于經(jīng)濟(jì)學(xué)及政治經(jīng)濟(jì)學(xué)認(rèn)定的“階級(jí)”。但魯迅那一時(shí)期借用“階級(jí)”一詞的情形多有,如“有槍階級(jí)”、“無(wú)槍階級(jí)”等。當(dāng)創(chuàng)造社倡導(dǎo)“革命文學(xué)”,以批判魯迅等作家祭旗的時(shí)候,進(jìn)入思想理論爭(zhēng)辯,魯迅正式談?wù)摗半A級(jí)”和“階級(jí)斗爭(zhēng)”,已是嚴(yán)肅地進(jìn)入馬克思主義關(guān)于“階級(jí)斗爭(zhēng)”的話語(yǔ)范疇了。然而,魯迅是一個(gè)獨(dú)立思考的作家,這時(shí)已經(jīng)有了自己相當(dāng)成熟的思想。他一面高度肯定創(chuàng)造社同人在“階級(jí)分化”的尖銳時(shí)刻提出“革命文學(xué)”即“第四階級(jí)文學(xué)”是一大功勞,一面堅(jiān)決批判創(chuàng)造社和左翼隊(duì)伍中的極左傾向。關(guān)于“斗爭(zhēng)”,魯迅回答說(shuō):“斗爭(zhēng)呢,我倒以為是對(duì)的。人被壓迫了,為什么不斗爭(zhēng)?正人君子者流深怕這一著,于是大罵‘偏激之可惡,以為人人應(yīng)該相愛,現(xiàn)在被一班壞東西教壞了。他們飽人大約是愛餓人的,但餓人卻不愛飽人,黃巢時(shí)候,人相食,餓人尚且不愛餓人,這實(shí)在無(wú)須斗爭(zhēng)文學(xué)作怪。我是不相信文藝的旋乾轉(zhuǎn)坤的力量的,但倘有人要在別方面應(yīng)用他,我以為也可以。譬如‘宣傳就是。”

在魯迅看來(lái),階級(jí)斗爭(zhēng)的手段大有分際,“武器的藝術(shù)”決定著“藝術(shù)的武器”,而“武器的藝術(shù)”是決勝的根本。使用“藝術(shù)的武器”的人,沒有權(quán)力判決同樣使用“藝術(shù)的武器”的論敵。“藝術(shù)的武器”不能施行“辱罵和恐嚇”,魯迅嚴(yán)厲申明“辱罵和恐嚇決不是戰(zhàn)斗”。至于階級(jí)斗爭(zhēng)的目的,魯迅認(rèn)為:“無(wú)產(chǎn)者的革命,乃是為了自己的解放和消滅階級(jí),并非因?yàn)橐獨(dú)⑷恕!?/p>

可見,魯迅贊同、支持暴力革命的思想帶有一種被迫性,由于覺醒到自己處于奴隸的地位,身受欺凌與壓迫,不愿意逆來(lái)順受,忍氣吞聲而茍活。因此,魯迅多用“立意在反抗”,“復(fù)仇”和“報(bào)復(fù)”;對(duì)于可能有歧義的“斗爭(zhēng)”、“戰(zhàn)斗”之類的詞語(yǔ),則有明確的說(shuō)明,如“人被壓迫了,為什么不斗爭(zhēng)”,如“更應(yīng)該戰(zhàn)斗,為的是改革”。

所以,魯迅批評(píng)老子的“無(wú)為”,“不攖人心”,雖說(shuō)“其術(shù)善也”,而事實(shí)上做不到;魯迅批評(píng)托爾斯泰的“不抵抗主義”、“不合作主義”,是理想,做不到,因?yàn)槿诵牟煌欢ㄓ腥恕耙挚埂保惨欢ㄓ腥恕皶?huì)合作”的。

三

魯迅一面贊同、支持暴力革命,一面明確教導(dǎo)自己的學(xué)生:“戰(zhàn)斗不算好事情,我們也不能責(zé)成人人都是戰(zhàn)士,那么,平和的方法也就可貴了,這就是將來(lái)利用了親權(quán)來(lái)解放自己的子女。”(《娜拉走后怎樣》)

用“平和的方法”—用“親權(quán)”來(lái)進(jìn)行改革,這是比“戰(zhàn)斗”容易實(shí)行的。這也是魯迅給予有志于改革者的寶貴的思想資源。啟發(fā)他們不要淪為“口頭改革派”的不二法門。

為什么“戰(zhàn)斗不算好事情”?不是只有戰(zhàn)斗即暴力才能打敗掌控政權(quán)、迷信暴力的統(tǒng)治者么?這是因?yàn)閼?zhàn)斗即暴力革命必然造成人的死亡與傷害。而戰(zhàn)斗即暴力革命一旦進(jìn)行,即難以控制其適當(dāng)程度,不可避免造成過度的傷亡。這種死傷往往與成功不成比例。“三一八慘案”發(fā)生后,魯迅痛感學(xué)生的和平請(qǐng)?jiān)冈獾芥?zhèn)壓,死四十七人,傷一百五十余人,在勸勉學(xué)生此后不要再徒手請(qǐng)?jiān)傅奈恼轮校嬖V他們:“人類的血戰(zhàn)前行的歷史,正如煤的形成,當(dāng)時(shí)用大量的木材,結(jié)果卻只是一小塊,但請(qǐng)?jiān)甘遣辉谄渲械模螞r是徒手。”(《記念劉和珍君》)其次,施行暴力與暴力革命容易激發(fā)人的仇恨與殘暴性,導(dǎo)致不顧人的死活,喪失革命的理性,出現(xiàn)“極左”思潮。魯迅在與創(chuàng)造社的論戰(zhàn)中,深深感到這種偏離革命宗旨的思潮,嚴(yán)厲而精辟地指出:“再則他們,尤其是成仿吾先生,將革命使一般人理解為非常可怕的事,擺著一種極左傾的兇惡的面貌,好似革命一到,一切非革命者就都得死,令人對(duì)革命只抱著恐怖。其實(shí)革命是并非教人死而是教人活的。這種令人‘知道點(diǎn)革命的厲害,只圖自己說(shuō)得暢快的態(tài)度,也還是中了才子+流氓的毒。”魯迅總結(jié)親歷的歷史情狀,描述了這樣一番暴力圖景:“革命,反革命,不革命。革命的被殺于反革命的。反革命的被殺于革命的。不革命的或當(dāng)作革命的而被殺于反革命的,或當(dāng)作反革命的而被殺于革命的,或并不當(dāng)作什么而被殺于革命的或反革命的。革命,革革命,革革革命,革革……”(《小雜感》)可悲而極其遺憾的是,魯迅同時(shí)代的革命者,口口聲聲尊崇魯迅,卻完全不接受魯迅的這一重要思想,不知錯(cuò)殺、濫殺了多少生靈。

魯迅不僅僅主張“戰(zhàn)斗不算好事情”,“平和的方法”“可貴”;即使在“平和的方法”中,用自己的“親權(quán)”來(lái)解放自己的子女,是魯迅提出的正面、切實(shí)的改革人及社會(huì)的途徑。值得深思的是:魯迅思想深層的結(jié)構(gòu)是從自己著手,解放自己子女層級(jí)的人;而不是對(duì)他人斗爭(zhēng),對(duì)他人斗爭(zhēng)是迫不得已的“反抗”、“抗?fàn)帯焙汀皬?fù)仇”。所以他撰文主題是“我們現(xiàn)在怎樣做父親”,而不是怎么做“兒子”,向“錯(cuò)誤的”父輩斗爭(zhēng)。

為社會(huì)的改革,不得已需要戰(zhàn)斗,但魯迅的思想是嚴(yán)格限制戰(zhàn)斗中的傷亡的。他兩次提出:革命不是要人死;革命不是要?dú)⑷耍跃涓锩撸瑫r(shí)提出一系列的見解。

首先,魯迅主張實(shí)施的暴力革命,嚴(yán)格限制在兵戎相見的戰(zhàn)場(chǎng)。魯迅沒有學(xué)成海軍,沒有學(xué)軍事;年輕時(shí)刻章明志,要做“戎馬書生”,也并沒有上過戰(zhàn)場(chǎng)打過仗;想做軍醫(yī),也沒有成功。在他生活的戰(zhàn)爭(zhēng)年代,知識(shí)界難免論及軍事。但魯迅批判虛驕自負(fù)的“民氣論”,主張以實(shí)力抵御外侮的“民力論”。當(dāng)抗日戰(zhàn)爭(zhēng)初期,評(píng)論大學(xué)生是“赴難”還是“逃難”的時(shí)候,魯迅強(qiáng)調(diào),奔赴前線的百姓必須是兵員短缺時(shí)應(yīng)征入伍者,也必須進(jìn)行軍事訓(xùn)練,才能參加戰(zhàn)斗。在這一點(diǎn)上,他贊同孔子“以不教民戰(zhàn),是謂棄之”的說(shuō)法。

其次,更為關(guān)鍵的是,魯迅批評(píng)作為非戰(zhàn)斗人員的知識(shí)者內(nèi)心的“殺氣”。他說(shuō):“讀書人的心里大抵含著殺機(jī),對(duì)于異己者總給他安排下一點(diǎn)可死之道。就我所眼見的而論,凡陰謀家攻擊別一派,光緒年間用‘康黨,宣統(tǒng)年間用‘革黨,民二以后用‘亂黨,現(xiàn)在自然要用‘共產(chǎn)黨了。”(《可慘與可笑》)即使對(duì)于某些自詡無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命者,魯迅也同樣譴責(zé),嚴(yán)厲指出:“無(wú)產(chǎn)者的革命,乃是為了自己的解放和消滅階級(jí),并非因?yàn)橐獨(dú)⑷耍词故钦娴臄橙耍炔凰烙趹?zhàn)場(chǎng),就有大眾的裁判,絕不是一個(gè)詩(shī)人所能提筆判定生死的。”(《辱罵和恐嚇絕不是戰(zhàn)斗》)

至于知識(shí)者之間的“筆墨之爭(zhēng)”,更須嚴(yán)格排除“暴力”乃至語(yǔ)言暴力。魯迅指出:“我想,辯論事情,威嚇和誣陷,是沒有用處的。用筆的人,一來(lái)就發(fā)你的脾氣,要我的性命,更其可笑得很。”(《玩笑只當(dāng)它玩笑》上)但現(xiàn)實(shí)有時(shí)是難以想象的嚴(yán)酷,魯迅的文章,就曾遭到“提出‘軍事裁判”的攻擊。這也不是個(gè)例,魯迅撰有專文評(píng)論這種慘無(wú)人道的思想。

四

這里說(shuō)的那篇文章,就是收在《集外集》里邊的《文藝與政治的歧途》。那是一九二七年的一次講演。魯迅親歷了辛亥革命、北洋軍閥混戰(zhàn)、北伐以及克服南京與上海后的“清黨”,根據(jù)自己新的親歷經(jīng)驗(yàn)與思考,深化了對(duì)于文藝、革命以及文藝與革命的看法。

關(guān)于文藝,魯迅在留日時(shí)期已經(jīng)立志“棄醫(yī)從文”,覺得文藝是改變中國(guó)人孱弱精神的利器。文藝是魯迅改革社會(huì)、改變精神的工具;他不是純粹的文學(xué)家,他所鐘情的文藝(文學(xué)),是“立意在反抗,指歸在動(dòng)作”;而且其所謂“立意”、“動(dòng)作”,是要合乎人性、合乎人道的。所以,他斥責(zé)贊頌依仗武力侵略他國(guó)的文學(xué)家是“獸性愛國(guó)”者。這種文藝是“攖人心”的,喚醒被麻醉的百姓,喚醒沉迷于夢(mèng)中的人。這時(shí)候,魯迅已經(jīng)看到,這種“攖人心”的文學(xué),“反抗”的文學(xué),“動(dòng)作”的文學(xué),與統(tǒng)治者的利益相違背,與民性亦相違背。用他的原話說(shuō)就是:“中國(guó)之治,理想在不攖,而意異于前說(shuō)。有人攖人,或有人得攖者,為帝大禁,其意在保位,使子孫王千萬(wàn)世,無(wú)有底止,故性解(Genius)之出,必竭全力死之;有人攖我,或有能攖人者,為民大禁,其意在安生,寧蜷伏墮落而惡進(jìn)取,故性解之出,亦必竭全力死之。”(《摩羅詩(shī)力說(shuō)》)

當(dāng)魯迅有了新的經(jīng)驗(yàn)之后,有了新的進(jìn)一步的闡述。第一,文藝的性質(zhì),這里的文藝是魯迅認(rèn)同的文藝,是革命的;原本和革命是同一的,即不滿于現(xiàn)實(shí)社會(huì),希求變革。準(zhǔn)此提出了“革命的文學(xué)家”的名詞;第二,文學(xué)的源頭在社會(huì),文學(xué)家說(shuō)的話是社會(huì)的話。只是文學(xué)家敏感,他對(duì)社會(huì)的不合理處感覺早一點(diǎn)而已;第三,文學(xué)的作用,這里的文學(xué),自然還是魯迅認(rèn)同的文學(xué),揭示社會(huì)的“不合理”和人生的“病態(tài)”;第四,文學(xué)家,自然是革命的文學(xué)家的命運(yùn),是吃苦,是被鎮(zhèn)壓,被殺頭。因?yàn)樗|犯了政治家的根本特質(zhì)。

魯迅這里說(shuō)的政治家的根本特質(zhì),就是“要維持現(xiàn)狀”,“維系現(xiàn)狀使它統(tǒng)一”。要維系統(tǒng)一就必然反對(duì)文學(xué)家說(shuō)話,反對(duì)文學(xué)家思想,反對(duì)文學(xué)家反對(duì)他的意見。而人的天性是會(huì)思想,要發(fā)聲,要說(shuō)話的。因此,文藝與政治走的是“歧途”;當(dāng)政治家利令智昏、昏聵無(wú)能時(shí),就只有鎮(zhèn)壓與屠戮文藝家的一條死路了。

對(duì)于政治,革命的政治,魯迅還有一條見解,就是革命原本和文藝是有共同“不滿于現(xiàn)狀的同一的”。但當(dāng)革命成功,或似乎成功,掌握了實(shí)際的權(quán)力,可以號(hào)令天下的時(shí)候,就變化了,變得要維持現(xiàn)狀了,維系統(tǒng)一了。在這篇演講中,魯迅插入了兩段耐人深思的話:一是從“生活窘迫過來(lái)的人”發(fā)達(dá)了以后的分裂;一是取得戰(zhàn)爭(zhēng)勝利的人的分裂,他們并不始終保持原先的思想、人品、作為。他們有的繼續(xù)為窮人設(shè)想,繼續(xù)改革社會(huì);有的獨(dú)享權(quán)勢(shì),稱王稱霸;有的自傲,以英雄炫耀,有的看到戰(zhàn)爭(zhēng)的傷亡,反對(duì)新的戰(zhàn)爭(zhēng)。

魯迅這篇演講,也留下一個(gè)問題,就是文藝與政治的歧途,政治家大規(guī)模普遍鎮(zhèn)壓、殺戮文學(xué)家,古代并未見于先秦的春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)代,而是起于秦始皇的“焚書坑儒”,漢武帝的“罷黜百家,獨(dú)尊儒術(shù)”立下惡法。近現(xiàn)代以降,魯迅所舉史實(shí),是俄國(guó)沙皇,俄蘇革命;別的國(guó)家,有過這樣的時(shí)期,但并未立法,并未成為大規(guī)模的鎮(zhèn)壓和普遍現(xiàn)實(shí)。

五

魯迅理想的改革方法是非暴力的和平的改革。魯迅改革的目的是:“我們自己想活,也希望別人都活”。他的雜文,尖銳、犀利,“論時(shí)事不留面子,砭錮弊常取類型”(《〈偽自由書〉前記》)。但他說(shuō)目的在揭露虛偽者的假面,使他們露出麒麟皮偽裝的馬腳;魯迅論諷刺,說(shuō):“他的諷刺,在希望他們改善,并非要捺這一群到水底里。”(《什么是“諷刺”?》)魯迅揭出人生的病苦,目的在引起療救的注意。魯迅一生致力于寫作,但反對(duì)語(yǔ)言暴力,認(rèn)為“辱罵和恐嚇絕不是戰(zhàn)斗”。更不用說(shuō),因文字辯駁而要對(duì)手的性命,乃至提起軍法審判。

魯迅既然贊成、支持暴力抵抗與暴力革命,為什么又如此戒慎恐懼?

因?yàn)椋┝Ρ厝挥兴茐模酥翣奚说纳K贼斞附渖骺謶郑瑖?yán)格區(qū)隔改革者的暴力,與寇盜、奴才的破壞。他指出:“我們要革新的破壞者,因?yàn)樗麅?nèi)心有理想的光。我們應(yīng)該知道他和寇盜奴才的分別;應(yīng)該留心自己墮入后兩種。這區(qū)別并不煩難,只要觀人,省己,凡言動(dòng)中,思想中,含有借此據(jù)為己有的朕兆者是寇盜,含有借此占些目前的小便宜的朕兆者是奴才,無(wú)論在前面打著的是怎樣鮮明好看的旗子”(《再論雷峰塔的倒掉》)。魯迅“內(nèi)心的光”是什么?是“人性之光”,自由之光,人道之光。這“光”的根本,來(lái)自他信奉的達(dá)爾文生物進(jìn)化論。在講“物競(jìng)”、“天擇”、“生存斗爭(zhēng)”的同時(shí),魯迅強(qiáng)調(diào)生命的可貴,生命的一次性,必須極其珍惜生命。魯迅一再?gòu)?qiáng)調(diào):“人是生物,生命便是第一義”,“既是生物,第一要緊的自然是生命。因?yàn)樯镏詾樯铮谟羞@生命,否則失了生物的意義”。

為了制約暴力,掌控暴力,魯迅從兩方面提出警告。第一是對(duì)于暴力革命者,過度使用暴力的革命者,公開反對(duì)他們的錯(cuò)誤思想,“極左傾”的做法。魯迅指出:“他們,尤其是成仿吾先生,將革命使一般人理解為非常可怕的事,擺著一種極左傾的兇惡的面貌,好似革命一到,一切非革命者就都得死,令人對(duì)革命只抱著恐怖。其實(shí)革命是并非教人死而是教人活的。這種令人‘知道點(diǎn)革命的厲害,只圖自己說(shuō)得暢快的態(tài)度,也還是中了才子+流氓的毒。”(《上海文藝之一瞥》)在公開提出“無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命”,嚴(yán)厲辨析“左”與“右”的斗爭(zhēng)中,魯迅再一次指出:“無(wú)產(chǎn)者的革命,乃是為了自己的解放和消滅階級(jí),并非因?yàn)橐獨(dú)⑷耍词故钦娴臄橙耍炔凰烙趹?zhàn)場(chǎng),就有大眾的裁判,絕不是一個(gè)詩(shī)人所能提筆判定生死的。”(《辱罵和恐嚇絕不是戰(zhàn)斗》)可惜,這種警告不但沒有起到作用,連魯迅自己也被當(dāng)作了批判的對(duì)象。最后魯迅不得不發(fā)表“公開信”,和這一伙“工頭”、“奴隸總管”、“皇帝”決裂。

魯迅同時(shí)焦唇敝舌地勸導(dǎo)青年不要“恨恨而死”,不到短兵相接的關(guān)頭不要“挺身而出”,面對(duì)比禽獸還殘暴的沙皇不要“請(qǐng)?jiān)浮薄t斞附逃嗄辏瑧?zhàn)斗首先要保存自己,要“壕塹戰(zhàn)”,“鍥而不舍”,“韌性”戰(zhàn)斗。為了打動(dòng)青年珍惜生命,魯迅坦然同情理解生物性的生存,勸青年要懂得“人心”和“人情”,慎重審查一切理論。他說(shuō):“天才,或者是天才的奴才的崇論宏議。從庸人一方面看起來(lái),卻不免覺得此說(shuō)雖合乎理而反乎情;因?yàn)椤N蟻尚且貪生,也還是古之明訓(xùn)。所以雖然是庸人,總還想活幾天,樂一點(diǎn)。無(wú)奈愛管閑事是他們吃苦的根苗,坐在家里好好的,卻偏要出來(lái)尋導(dǎo)師,聽公論了。學(xué)者文人們正在一日千變地進(jìn)步,大家跟在他后面;他走的是小彎,你走的是大彎,他在圓心里轉(zhuǎn),你卻必得在圓周上轉(zhuǎn),汗流浹背而終于不知所以,那自然是不待數(shù)計(jì)龜卜而后知的。”(《碎話》)魯迅從來(lái)不勸他人去犧牲。認(rèn)為:“自己活著的人沒有勸別人去死的權(quán)利,假使你自己以為死是好的,那末請(qǐng)你自己先去死吧”(《關(guān)于知識(shí)階級(jí)》)。魯迅拒絕朋友的虛譽(yù),坦然自白:“自問數(shù)十年來(lái),于自己保存之外,也時(shí)時(shí)想到中國(guó),想到將來(lái),愿為大家出一點(diǎn)微力,卻可以自白的。”(《34052致楊霽云》)魯迅懇切勸導(dǎo)青年,要看破“名望”,不要以為死后為你立一尊銅像就了不起,就去“犧牲”。自我犧牲,要估量?jī)r(jià)值,要取得較大的社會(huì)利益:“為社會(huì)計(jì),犧牲生命當(dāng)然并非終極目的,凡犧牲者,皆系為人所殺,或萬(wàn)一幸存,于社會(huì)或有惡影響,故寧愿棄其生命耳。”(《340501致婁如瑛》)

是的,這樣嚴(yán)格限制犧牲,會(huì)削弱暴力革命的成果。這是一個(gè)極大的悖論。魯迅是自覺的,他自覺自己不能當(dāng)“領(lǐng)導(dǎo)”,不能造就“大局面”。他說(shuō):“希望我做一點(diǎn)什么事的人,也頗有幾個(gè)了,但我自己知道,是不行的。凡做領(lǐng)導(dǎo)的人,一須勇猛,而我看事情太仔細(xì),一仔細(xì),即多疑慮,不易勇往直前;二須不惜用犧牲,而我最不愿使別人作犧牲(這其實(shí)還是革命以前的種種事情的刺激的結(jié)果),也就不能有大局面。所以,其結(jié)果,終于不外乎用空論來(lái)發(fā)牢騷,印一通書籍雜志。”(《兩地書》)這,也可以說(shuō)是魯迅的弱點(diǎn)、軟肋;但這也是覺醒的知識(shí)者的宿命。

這種宿命,不僅魯迅如此,當(dāng)代覺醒的知識(shí)者如此,先秦諸子凡主張非暴力的和平處事的,無(wú)不如此。如《老子》倡導(dǎo)“不爭(zhēng)”,“無(wú)為”;認(rèn)為“兵者不祥之器”,“以道佐人主者不以兵強(qiáng)天下”;指出“夫樂殺人者,不可以得志于天下矣”,只有“貴以身為天下,若可寄天下”,“愛以身為天下,若可托天下”。盡管這樣從方方面面闡述和平處世的主張,也不得不面對(duì)不斷出現(xiàn)暴力、不斷進(jìn)行戰(zhàn)爭(zhēng)的現(xiàn)實(shí),雖然是退一步立論,也還是得承認(rèn)“(兵者)非君子之器,不得已而用之”。這是為暴力抵抗留一條后路。

孔子也主張“君子矜而不爭(zhēng)”,有謂:“君子無(wú)所爭(zhēng),必也射乎!揖讓而升,下而飲。其爭(zhēng)也君子。”當(dāng)衛(wèi)靈公請(qǐng)教他關(guān)于戰(zhàn)爭(zhēng)排兵布陣之事,孔子干脆說(shuō)“軍旅之事,未之學(xué)也”,并且第二天就離開了衛(wèi)國(guó)。可是面對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)的現(xiàn)實(shí),也不得不給出退而求其次的說(shuō)法:“以不教民戰(zhàn),是謂棄之。”

墨子是一個(gè)異數(shù)。生在強(qiáng)大的儒家“親親”思想范圍里,面對(duì)此起彼伏的戰(zhàn)爭(zhēng),大無(wú)畏地倡導(dǎo)“兼愛”,反對(duì)暴力,反對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng),著長(zhǎng)篇論文《非攻》。最后自然遇到詰難:“昔者禹征有苗,湯伐桀,武王伐紂,此皆立為圣王,是何故也?”墨子的回答是,“若以此三圣王者觀之,則非所謂攻也,所謂誅也。”用一個(gè)“誅”字,輕松化解了暴力、化解了攻伐戰(zhàn)爭(zhēng)的是非利害。墨子對(duì)詰難者指出:“子未察吾言之類,未明其故者也。”原來(lái)暴力與戰(zhàn)爭(zhēng)是可以分類的。“圣王”們盡管也是運(yùn)用暴力革命推翻了暴君的統(tǒng)治,是應(yīng)該加以區(qū)別的。當(dāng)社會(huì)利益、價(jià)值觀和道德觀進(jìn)入“和平”與“戰(zhàn)爭(zhēng)”,暴力與暴力革命之中的考量,永遠(yuǎn)是一個(gè)糾結(jié)不已的悖論。

人類,生存于暴力時(shí)代的人類,怎樣面對(duì)暴力呢?

二○一五年一月二日改定